Питание врановых в летне-осенний период

Автор: Прокофьева И.В.

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 230 т.12, 2003 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140149678

IDR: 140149678

Текст статьи Питание врановых в летне-осенний период

После окончания гнездования грачи Corvus frugilegus, серые вороны С. cornix и галки С. monedula часто объединяются и образуют смешанные стаи, которые кормятся в тех местах, где больше всего пищи. О грачах пишут, что в условиях Ленинградской области они начинают вести настоящую бродячую жизнь начиная с первых чисел августа (Мальчевский, Пукинский 1983). Однако в самой южной части области, а именно в Лужском районе, где мы вели свои наблюдения, грачи встречаются в составе смешанных стай уже во второй половине июля. До этого мы не раз их видели в местах со скудной растительностью, где они держались обособленно и охотились в основном на саранчовых. Объединение врановых нескольких видов в общую стаю, видимо, выгодно для всех её членов. Считают, что стайное кормление увеличивает эффективность кормёжки для отдельных членов стаи благодаря возможности узнавания новых пищевых ресурсов путём научения от других особей, а также позволяет птицам успешно противостоять межвидовой агрессии (Roell 1978). Наблюдения за кормящимися стаями врановых дают возможность установить характер их питания в послегнез-довое время, что представляет известный интерес.

Изучая питание врановых во второй половине лета и в начале осени, мы вели наблюдения главным образом за одной стаей, насчитывавшей свыше 150 особей и состоявшей на 65% из грачей, на 25% из серых ворон и на 10% из галок. Наблюдения велись в 1956 г. близ дер. Рапти. Врановые кормились на большой территории, занятой картофельным полем и посевами клевера, ячменя, ржи, пшеницы и овса. Иногда птицы кормились также на задворках скотного двора. На отдых стая направлялась в расположенный по соседству лес. Таким образом, всё это время члены стаи вели полуоседлый образ жизни.

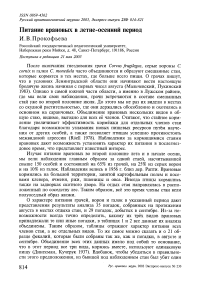

Таблица 1. Животный корм врановых по данным анализа 64 погадок

|

Таксоны |

Август |

Сентябрь |

||

|

Число экз. |

Число встреч |

Число экз. |

Число встреч |

|

|

INSECTA |

83 |

28 |

86 |

21 |

|

Coleoptera |

57 |

22 |

50 |

17 |

|

Apholius fimetarius L. |

29 |

14 |

16 |

7 |

|

Geotrupes sp. |

2 |

1 |

1 |

1 |

|

Curculionidae |

9 |

6 |

19 |

7 |

|

Carabus nitens L. |

— |

— |

1 |

1 |

|

Carabidae indet. |

6 |

3 |

2 |

1 |

|

Necrophorus sp. |

— |

— |

1 |

1 |

|

Dytiscus latissimus L. |

1 |

1 |

— |

— |

|

Phyllotreta sp. |

1 |

1 |

— |

— |

|

Elateridae |

— |

— |

1 личинка |

1 |

|

Coleoptera indet. |

9 |

7 |

9 |

8 |

|

Hymenoptera |

22 |

10 |

32 |

6 |

|

Apidae |

2 |

2 |

2 |

2 |

|

Lasius sp. |

2 |

1 |

25 |

1 |

|

Formica rufa L. |

— |

— |

1 |

1 |

|

Formicidae indet. |

18 |

8 |

— |

— |

|

Tenthredinidae |

— |

— |

2 |

2 |

|

Ichneumonidae |

— |

— |

1 |

1 |

|

Hymenoptera indet. |

— |

— |

1 |

1 |

|

Orthoptera |

1 |

1 |

2 |

1 |

|

Acrididae |

1 |

1 |

2 |

1 |

|

Lepidoptera |

— |

— |

1 гусеница |

1 |

|

Insecta indet. |

3 |

3 |

1 |

1 |

|

ARANEI |

— |

— |

1 |

1 |

|

OLIGOCHAETA |

— |

— |

1 |

1 |

|

Lumbricus sp. |

— |

— |

1 |

1 |

|

AMPHIBIA |

— |

— |

2 |

2 |

|

Rana temporaria L. |

||||

|

MAMMALIA |

— |

— |

1 |

1 |

|

Myomorpha |

— |

— |

1 |

1 |

|

ВСЕГО: |

83 |

28 |

91 |

22 |

Таблица 2. Растительный корм врановых по данным анализа 64 погадок

Анализ собранных погадок показал, что в качественном отношении все они (и августовские, и сентябрьские) были очень сходными. Поэтому собирать их ещё не имело смысла. Основную их массу составляла шелуха зёрен культурных злаков, в некоторых было много семян бузины. Растительные корма содержались во всех просмотренных погадках, а животные — только в 80%. Что касается растительной пищи, то эти цифры согласуются с данными других исследователей, во всяком случае в отношении галок (Сагитов, Бакаев 1980). Из животных в погадках были преимущественно жуки (68.6%) и муравьи (26.5%). Первые содержались в 63% погадок, вторые в 28%.

Неожиданным, однако, было то, что муравьёв они добывали чаще, чем жуков. Впрочем, то же самое иногда имеет место и у галок (Кекилова 1977).

Бывшая под наблюдением стая врановых разыскивала корм исключительно на земле. Кормление птиц на берегах Череменецкого озера отмечено не было. Единственное обнаруженное в их погадках водное животное — жук плавунец Dytiscus latissimus был на глазах наблюдателя вытащен вороной из большой лужи. Озеро же не привлекало врановых, возможно, потому, что ядро стаи составляли грачи, которые и в гнездовое время почти не кормились у воды. Это подтверждают описанные в литературе случаи кормления грачей водными животными, которые наблюдались лишь как исключение (Рашкевич, Добровольский 1953; Каруна 1958).

Остатки животной пищи были обнаружены нами и в фекалиях врановых, поскольку корм у них не всегда переваривается полностью. Из фекалий удалось выделить остатки 10 насекомых, в т.ч. 4 хорошо сохранившихся навозника Aphodius fimetarius, 1 долгоносика, 1 жужелицу и 1 жука, которого определить не удалось. Их и ещё 3 насекомых содержали 10 образцов фекалий из 21 исследованного. Основная же масса последних состояла из частиц зёрен ржи и ячменя, семян бузины Sambucus racemosa и рябины Sorbus aucuparia и косточек шведского кизила Cornus suecica. В некоторых фекалиях были встречены ещё и камешки.

Растительный корм стая добывала в основном на полях, где зерновые стояли ещё на корню или где были уже снопы. Интересно, что о добывании зёрен врановыми, в частности грачами, существуют разноречивые мнения. Согласно одной точке зрения, грачи зёрен из колосьев не выклёвывают, а только подбирают их по жнивью и дорогам (Будниченко 1957; Gromadzka 1980), т.е. питаются преимущественно той частью урожая, которая была потеряна при уборке и транспортировке (Тарасов 1991). Согласно же другой, они могут повреждать низкорослую пшеницу на корню (Масайтис 1930). Кроме того, грачи выклёвывают зёрна из снопов и тем наносят значительный вред посевам овса, а позднее и убранным хлебам (Спангенберг, Оли-гер 1949). Иногда зёрна выбираются врановыми также из навоза (Грищенко 1948; Gromadzka 1980). Очевидно, все эти исследователи правы каждый по-своему. Нами было отмечено, что вследствие своей низкорослости вра-новым доступен на корню овёс Avena saliva, а остальные зерновые становятся доступными преимущественно в снопах. Обследование колосьев наверху снопов ячменя Hordeum vulgare в местах кормёжки этих птиц показало, что из большинства колосьев часть зёрен была выклевана, а многие из них вдобавок оказались загрязнены помётом. Отметим, что согласно нашим данным и данным других исследователей (Тима 1960; Капитонов 1965), кроме зёрен культурных злаков врановые поедают также семена древесных и диких травянистых растений.

На картофельных полях врановые (главным образом грачи) повреждают клубни, непокрытые полностью землёй или оставленные после уборки. В литературе есть сведения даже о том, что грачи приносят картофель в свои гнёзда (Красавцев 1936). Кроме грачей, картофель едят также галки (Holyoak 1968). В целом повреждения картофеля мы серьёзными не считаем.

После уборки картофеля и зерновых кормившаяся здесь стая врановых покинула деревню Рапти и перешла к кочевому образу жизни. Однако кочёвки стаи были не очень дальними. В этот период, т.е. в сентябре, сбор погадок мы производили на месте отдыха птиц, а именно на полотне железной дороги у дер. Естомичи. В этих погадках, в отличие от августовских, было меньше семян бузины, но гораздо больше косточек шведского кизила. Последние по объёму преобладали даже над зёрными злаков.

Из всего сказанного следует, что всеядность, свойственная врановым, проявляется во второй половине лета и осенью очень чётко, т.к. в это время наряду с животным кормом они имеют возможность поедать весьма разнообразную растительную пищу.