Питательность и продуктивность перспективных видов кормовых культур в лесостепи Восточной Сибири

Автор: Аветисян А.А., Колесников В.А., Аветисян А.Т.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 10, 2017 года.

Бесплатный доступ

Увеличение производства кормов и улучше-ние их качества является важнейшей задачей кормопроизводства Восточной Сибири, в том числе Красноярского края. Экстремальные климатические условия, дефицит влаги в од-них и тепла в других районах, низкое плодоро-дие почвы определяют узость видового со-става кормовых культур в полевом кормопро-изводстве и естественных кормовых угодьях Восточной Сибири. Нередки случаи несбалан-сированности кормов по сахаропротеиновому отношению при дефиците белка в 15-20 %, каротина - 25-30 % и более; недостаток в них йода, кобальта, марганца и ряда других микро-элементов нередко вызывает эндемические заболевания животных. Внедрение в производ-ство высокопродуктивных кормовых культур с целью получения качественных кормов для животноводства было и остается главной проблемой сельскохозяйственного производ-ства. Получение различных высококачествен-ных кормов (в том числе безопасных по содер-жанию тяжелых металлов в них) с наимень-шими материальными и трудовыми затрата-ми и с низкой себестоимостью является ак-туальным на современном этапе. В наших опытах установлено преимущество продук-тивности и питательности кормов перспек-тивных однолетних кормовых культур в лесо-степи региона: зеленая масса - до 495,2- 874,2 ц/га, сухая масса - до 110,3-175,7 ц/га. Определено высокое количество энергопро-дуктивности (ОЭ) у пайзы, сорго сахарного и донника однолетнего - до 105,8-179,2, при этом на контроле - 83,2 ГДж/га. Установлено, что содержание сахара в кормах пайзы, сорго сахарного и донника однолетнего составило 18,3-10,9 %, что в 2,1-3,4 раза больше, чем у овса, а количество каротина в вариантах опыта находится в пределах 35-37 мг/кг. Рас-четы по экономической эффективности возде-лывания высокопродуктивных кормовых куль-тур показали их преимущество в условиях ле-состепи. Уровень рентабельности при этом у пайзы, сорго сахарного и донника однолетнего составил соответственно 145,1, 244,1 и 364,9 %, тогда как у овса только 140,6 %.

Пайза, сорго сахарное, донник однолетний, кормовые единицы и пере-варимый протеин с 1 га, обменная энергия (оэ), кормовая оценка зеленой массы, уровень рентабельности возделывания кормовых культур

Короткий адрес: https://sciup.org/140224145

IDR: 140224145 | УДК: 633.

Текст научной статьи Питательность и продуктивность перспективных видов кормовых культур в лесостепи Восточной Сибири

Введение. В настоящее видов однолетних трав в Сибири недостаточно. Например, среди однолетних мятликовых все большее внимание уделяется посевам на кормовые цели (особенно в южных районах) просовидных культур – проса, могара, пайзы, суданской травы, сорго сахарного. Суданскую траву выращивают также в северных районах степной и лесостепной зон, но высевать ее приходится завозными семенами средне- или даже скороспелых сортов. Это относится и к пайзе [Брикман и др., 1986; Бенц и др., 2001; Химический состав ... , 2005; Постников, 2007; Аветисян и др., 2012; Хуснидинов, 2016].

Большое значение в кормопроизводстве приобретает создание высокопродуктивных агроценозов путем подбора культур и интродукции новых, адаптивных видов для регионов и зон. Перспективные и продуктивные кормовые растения накапливают большое количество органического вещества и оказывают положительное биогеоценологическое влияние на элементы почвенного плодородия, имеют экологическую эффективность [Хуснидинов, 2016].

В Красноярском крае, согласно зональности произрастания кормовых культур, пайза, сорго сахарное и донник однолетний являются недостаточно изученными. Например, районированных сортов сорго сахарного до настоя-щего времени нет. Для широкого производственного внедрения необходимо глубокое знание биологических особенностей вышеуказанных кормовых культур.

Как показывают научные изыскания и передовая практика, зеленая масса малоизученных и продуктивных растений содержит большое количество питательных веществ, зольных элементов, витаминов, микроэлементов с высокой биологической активностью. Их используют для получения различных видов кормов (зеленая масса, сено, сенаж, травяная мука, брикеты, гранулы, силос, зерно). Многие из однолетних кормовых культур обладают такой ценной биологической особенностью, как отавность. К ним относятся райграс, суданка, просо, чумиза, чина, пайза, донник однолетний и др. [Романенко и др., 1999; Постников, 2007].

Одним из важнейших резервов увеличения кормовой базы животноводства можно считать сорговые растения. Распространение сорго связано прежде всего с такими его ценными качествами, как исключительная засухо- и жароустойчивость, а также нетребовательность к почвам. Эта культура способна выдерживать высокие температуры и длительные засухи, губительные для других мятликовых культур, включая кукурузу.

Пайза (Echnochloa frumentacea) (ежовник хлебный). Значительный интерес представляет для использования в зеленом виде, в том числе и на пастбище, а также для приготовления сена, обезвоженного корма, сенажа и силоса. Её солома и полова питательные и хорошо поедаются различными животными. Зерно пайзы является хорошим кормом для птицы.

В дробленом и размолотом виде оно может быть использовано для кормления сельскохозяйственных животных. Кроме того, его используют для производства спирта и в пивоварении. Ее солома, мякина по качеству и поедаемости превосходят ту же продукцию яровых хлебов. Солома и зеленая масса пайзы хорошо силосуются и дают высококачественный силос.

Урожайность пайзы колеблется в больших пределах (зеленая масса от 300 до 760 ц/га, сена – от 18 до 140, зерна – от 12 до 37 ц/га).

Сравнительная оценка питательности силоса, приготовленного из пайзы, суданской травы, проса кормового, кукурузы, показала, что на 1 кормовую единицу приходится следующее количество переваримого протеина: в пайзовом силосе – 94; в суданском – 52,6; в просяном – 65,8; в кукурузном – 52 г.

В 1 кг силоса из пайзы содержится 2,01 г кальция, в кукурузном – 1,03, каротина в пайзо-вом силосе 39,6, в кукурузном – 9,4 г. В 1 кормовой единице зеленой массы содержится 158– 165 г переваримого протеина, в 1 ц сена из пай-зы – 60 корм. ед. Пайза имеет и высокую зольность (содержание микроэлементов). По этому показателю она превосходит суданскую траву более чем в 1,5 раза. Эта культура способна выдерживать высокие температуры и длительные засухи, губительные для других мятликовых культур, включая кукурузу. Сорта пайзы, которые адаптированы в регионе: Эврика, Перспектива, Удалая, Пауза [Аветисян, 1995].

Сорго сахарное (Sorghum saccharatum.). Сорго – самое засухоустойчивое растение среди полевых культур. Транспирационный коэффициент его около 200. Оно хорошо переносит жару (листья у него продолжают ассимилировать, когда у кукурузы они теряют тургор и свёртываются), почвенную и воздушную засухи [Глухов, 1979; Интенсификация кормопроизводства ... , 2010].

Обладает высоким потенциалом продуктивности. За 7 лет конкурсного испытания (2002– 2008 гг.) урожайность сорта в Самарской области составила: зеленой массы 363 ц/га, сухого вещества – 123 ц/га, семян – 22,8 ц/га, кормовые качества зеленой массы высокие. По содержанию протеина (5,6–6,7 %) сорт на уровне стандарта, а клетчатки содержит на 1,5–2,5 % меньше. В соке стебля содержится 8,2–11,8 % сахаров (на сырую навеску). Хорошо балансирует корма по сахаропротеиновому соотношению.

Сорговые культуры отличаются высокой пластичностью, и при соответствующем наборе сортов, гибридов и правильной агротехнике обеспечивают высокие и устойчивые урожаи зерна от 20 до 40, силосной массы от 200 до 400 и зеленой массы от 250 до 600 и более ц/га. Однако удельный вес их в общих посевах сельскохозяйственных культур в России пока не велик. Между тем в засушливых ее районах, например там, где другие кормовые культуры не дают удовлетворительного урожая из-за недостатка влаги и засоления почв, сорго и сорго-суданковые гибриды могут давать постоянно стабильные высокие урожаи [Производство кормов ... , 2007].

Корма из сорго отличаются высокой питательностью, они богаты минеральными веществами, которые представлены солями калия, фосфора, магния. В белке найдены почти все аминокислоты: аргинин, лейцин, триптофан, цистин и другие.

В 100 кг корма из сахарного сорго содержится: кормовых единиц в зеленой массе – 25,3; в силосе – 22,8; в сене – 50,3; в зерне – 105,0 кг; переваримого протеина в зеленой массе – 2,4; в силосе – 1,0; в сене – 3,9; в зерне – 8,6 кг [Романенко и др., 1999].

Донник (Melilotus). Донник белый – наиболее распространенная в Восточной Сибири бобовая культура. Однако донник однолетний (белый) недостаточно изучен и распространен в крае. Нетребовательность к плодородию почв, высокая засухоустойчивость и зимостойкость характерны для донника. В северных лесостепных, подтаежных и таежных районах с наиболее благоприятным режимом увлажнения он может давать 250–350 ц/га и более зеленой массы. В период цветения в зеленой массе его содержится: 15–17 % белка; 6–7 – золы, 28–33 – клетчатки и 0,9 % – каротина. Сбор сухого вещества достигает 78–85 ц/га.

Он обеспечивает высокие урожаи зеленой массы на суходолах и при освоении пойменных засоленных земель. Хорошо произрастает донник однолетний при долгом световом дне и неприхотлив к плодородию почв.

К плюсам донника относится сравнительно высокая устойчивость к болезням и вредителям, а также низкий расход семян при посеве [Романенко и др., 1999].

Цель работы . Изучение и определение продуктивности, кормовой ценности и экономической целесообразности возделывания в лесостепи пайзы, сорго сахарного и донника однолетнего.

Объекты и условия исследований. Объектами исследований служили пайза (сорт Эврика), сорго сахарное (Кинельское 4), донник однолетний (Поволжский). Контролем в опыте служил овес кормового направления – сорт Сиг.

Полевые опыты с малоизученными и перспективными видами однолетних кормовых культур – пайзой, сорго сахарным и донником однолетним проводили в 2014–2016 гг. на опытном участке кафедры растениеводства и пло-доовощеводства Красноярского ГАУ, УНПК «Борский» ООО «Учхоз Миндерлинское» Сухо-бузимского района (в лесостепной зоне). Расположение делянок в опытах – рандомизированное, повторность 4-кратная. Посевная площадь каждой делянки – 10–12 м2, учетной – 1–2 м2. Предшественником для опыта служили зерновые культуры – пшеница в зернопаропропашном севообороте.

Технология возделывания в опытах – общепринятая для однолетних кормовых культур. Почва опытного участка – чернозем выщелоченный, среднесуглинистый по гранулометрическому составу, окультуренный [Бугаков и др., 1995]. Удобрения в опытах не применяли.

Посев производили в третьей декаде мая (донник однолетний) и первой декаде июня (остальные культуры); способ посева – рядовой для получения зеленой массы, с помощью сеялки ССНП-16. Норма высева семян культур составила: пайза – 10, сорго сахарное – 20, донник однолетний – 11 кг/га. После произведено прикатывание кольчатыми катками.

В период вегетации культур проводили фенологические наблюдения и биометрические измерения растений. Учет и уборку урожая зеленной массы проводили методом сплошной уборки по вариантам, с последующим взвешиванием на механических весах. Из средних образцов растений были отобраны растительные образцы на зоотехнический и биохимический анализы зеленой массы [Методические указания ... , 1987].

Математическую обработку результатов по урожайности зеленой массы вариантов опыта – с помощью однофакторного, дисперсионного анализа (МДА), по программе ANOVA. Кормовую оценку и питательность зеленой массы растительных образцов определяли на основании данных, полученных НИИЦ Красноярского ГАУ. Использовали также справочники по оценке питательной ценности кормов разных научных учреждений, сравнивали результаты с обобщенными данными исследователей [Романенко и др., 1999; Майборода и др., 2000; Химический состав ... , 2005; Интенсификация кормопроизводства ..., 2010; Доспехов, 2011].

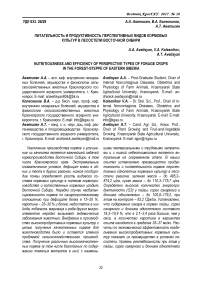

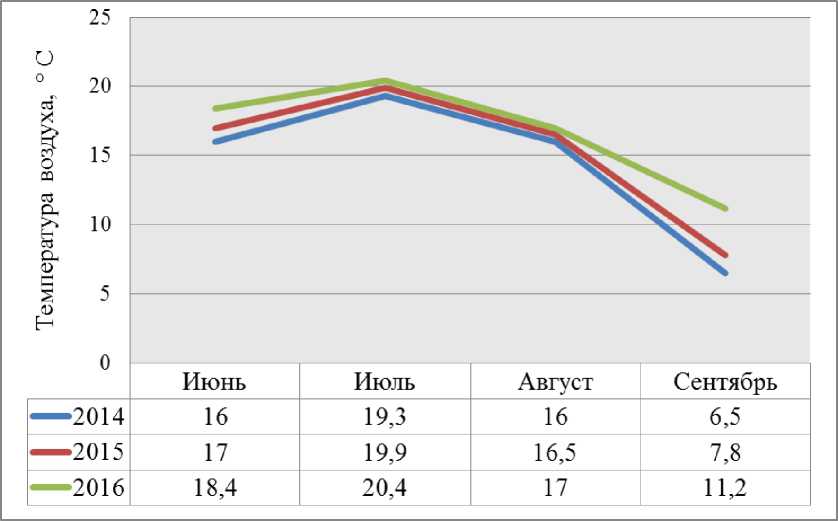

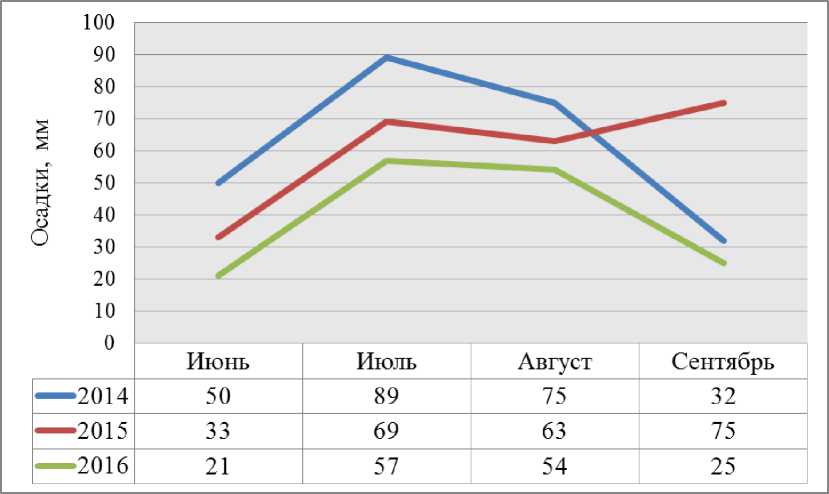

В годы исследований погодные условия различались по годам вегетации. Например, вегетационный период 2016 г. был жарким и засушливым, особенно в июнь и июль месяцы (ГТК = 0,40–0,90), 2014 и 2015 гг. – избыточно влажным и холодным (ГТК за вегетацию составил 1,33– 1,20).

В 2016 году сумма активных температур за вегетацию культур составила +2148 оС, что больше нормы на +154,0 оС; за 2014 и 2015 годы – соответственно 1843 и 1992 оС, что на +151 и +2,0 оС меньше нормы за вегетацию.

ГТК составил за вегетационный период однолетних кормовых культур в 2014 г. – 1,33; 2015 г. – 1,20; 2016 г. – 0,73 (при норме 1,11). Осадков (мм) больше всего выпадало за июль-август месяцы 2014 и 2015 гг., на 38–7,5 % больше, чем по многолетним наблюдениям.

В целом погодные условия вегетационного периода в годы исследования изучаемых куль- тур можно характеризовать как типичные для зоны лесостепи региона. ГТК (гидротермический коэффициент) в среднем при этом был в преде- лах 1,1–1,2, что соответствует многолетним нормам (рис. 1–3).

Рис. 1. График суммы активных температур атмосферного воздуха УНПК «Борский» (по данным Красноярского ЦГМС-Р)

Рис. 2. График суммы осадков УНПК «Борский» (по данным Красноярского ЦГМС-Р) за 3 года

Рис. 3. График гидротермического коэффициента в УНПК «Борский» (по данным Красноярского ЦГМС-Р)

Результаты исследований и их обсуждение . Научные изыскания по изучению сортов малораспространенных и продуктивных (пайза, сорго сахарное, донник однолетний) видов однолетних кормовых культур показали хорошую адаптивность, продуктивность и перспективность их широкого возделывания в лесостепи Восточной Сибири.

Сопутствующие исследования (фенологические наблюдения и биометрические измерения), а также учет и уборка урожая зеленой массы вариантов опыта показали высокую облиствен-ность стеблей, высоту растений, а также продуктивную кустистость в лесостепи Восточной Сибири.

Расчеты и анализ прохождения фенологических фаз развития однолетних кормовых растений в период вегетации показали, что наибольшие биометрические показатели они формируют в августе месяце – в период выметывания– цветения. Наибольшая высота растений в это время у сорго сахарного – 190–220 см, донника однолетнего (цветение–образование семян) – 145–175, пайзы – 145–150, тогда как у овса только 110–115 см. Они формировали довольно высокие урожаи как зеленой, так и сухой массы.

Продуктивность зеленой и сухой массы кормовых культур. Сравнительно высокая про- дуктивность нерайонированных, малораспространенных культур и их сортов в лесостепи хорошо сочетается с полноценностью зеленой массы.

В опытах за 2014–2016 гг. (в среднем за 3 года) отмечено, что высокие и стабильные урожаи зеленой массы обеспечивали сорго сахарное и пайза – сорта Кинельское 4 и Эврика: соответственно 874,2 и 571,6 ц/га. Урожайность зеленой массы у донника однолетнего составила 495,2 ц/га, что в целом выше контроля. Отмечено, что сбор сухой массы данных кормовых культур довольно высокий – в 1,3–2,1 раза больше овса.

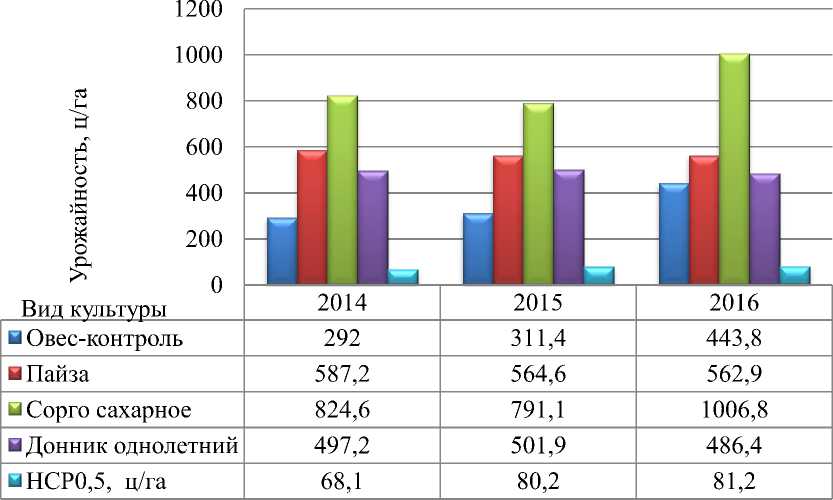

Средняя урожайность зеленой массы составила по видам культур: овес – 349,1; сорго сахарное – 874,2; пайза – 571,6; донник однолетний – 495,2 ц/га. Установлено, что данные культуры обеспечивали в опыте математически достоверные прибавки урожая зеленой массы в сравнении с овсом (контролем). Здесь прибавка зеленой массы изучаемых культур была в 1,42– 2,50 раза больше традиционной кормовой культуры в Сибири (овса) на «зеленку». Анализ математической обработки данных урожая показал, что наименьшая существенная разница (НСР 05 ) составила по годам: 2014 год – 68,1; 2015 год – 80,2; 2016 год – 81,2 ц/га (рис. 4).

Рис. 4. Урожайность зеленой массы изучаемых культур за 2014–2016 гг.

Таким образом, изучаемые перспективные виды кормовых культур в условиях лесостепи Средней Сибири имеют преимущество урожая зеленой массы над районированным видом – овсом, возделываемой в Восточной Сибири. Они формируют высокие урожаи с высокими питательными показателями (табл. 1).

Кормовая оценка нерайонированных, перспективных культур. Биохимический анализ кормовых растений показал, что почти у всех растений вариантов опытов однолетних, перспективных культур высокая обеспеченность кормовой единицы, переваримого протеина и обменной энергии (ОЭ).

У изучаемых кормовых культур наибольшее содержание кормовых единиц (корм. ед.) с 1 га в среднем за 3 года исследования обеспечивали варианты с сорго сахарным (174,8), донником однолетним (118,8); наименьшее ее содержание у пайзы – 85,7 ц/га. Тогда как у овса (контроль) – 76,8 ц/га.

По сбору переваримого протеина однолетних культур наибольшее содержание отмечено у сорго сахарного и овса – до 18,2–14,0 ц/га, наименьшее у пайзы и донника – до 12,0–12,4 ц/га (табл. 1).

Энергетическая и кормовая оценка перспективных кормовых культур в лесостепи Восточной Сибири за 2014–2016 гг.

Таблица 1

|

Вариант |

Сбор сухой массы, ц/га |

Выход корм. ед., ц/га |

Сбор ПП, ц/га |

ОЭ, ГДж/га |

Сахар, % |

Каротин, мг/кг |

СП, % |

|

Овес (контроль) |

82,4 |

76,8 |

14,0 |

83,2 |

5,3 |

25,3 |

14,8 |

|

Сорго сахарное |

175,7 |

174,8 |

18,2 |

179,2 |

18,3 |

35,0 |

11,7 |

|

Пайза |

110,3 |

85,7 |

12,0 |

105,8 |

10,9 |

24,3 |

16,7 |

|

Донник однолетний |

118,5 |

118,8 |

12,4 |

107,8 |

11,5 |

37,5 |

18,5 |

Примечание: ПП – переваримый протеин; ОЭ – обменная энергия; СП – сырой протеин.

Содержание сахара (%) в кормах пайзы, сорго сахарного и донника однолетнего составило 18,3–10,9, что в 2,1–3,4 раза больше контроля; количество каротина (мг/кг) у вариантов опыта находится в пределах 35–37, что в 1,4–1,5 раза больше контроля (овса). У пайзы этот показатель был наравне с овсом – 24,3–25,3 мг/кг (см. табл. 1).

Установлено в наших исследованиях наибольшее содержание обменной энергии у сорго сахарного – 179,2 ГДж/га, а наименьшее у вариантов с донником и пайзой – соответственно 107,8 и 105,8. На контроле – 83,2 ГДж/га. Расчеты показали при этом, что энергопродуктивность с 1 га у перспективных однолетних видов кормовых культур в 1,30–2,15 раза больше, чем обеспеченность полезной энергией у традиционной культуры – овса (см. табл. 1).

Таким образом, перспективные кормовые культуры, такие как пайза, сорго сахарное и донник однолетний, в лесостепи Восточной Сибири обеспечивают высокую биологическую продуктивность зеленой и сухой массы, формируют высокую энергопродуктивность и питательность кормов для животноводства.

Экономическая эффективность возделывания перспективных кормовых культур. На основании разработанных технологических карт по методике О.М. Харченко (1990) и «Типовым нормам выработки…» (1981, 2010) были проведены расчет и сравнение себестоимости зеленой массы и рентабельности возделывания продуктивных малораспространенных кормовых культур с традиционной для лесостепи – овсом (табл. 2).

Для расчета брали средний урожай по опыту зеленой массы овса – 349,1; пайзы – 571,6; сорго сахарного – 874,2; донника однолетнего – 495,2 ц/га. При оценке экономической целесообразности возделывания культур главными факторами оказались урожайность зеленой массы, себестоимость, прибыль и рентабельность.

Рыночная стоимость 1 кг семян овса, пайзы, сорго сахарного и донника однолетнего составляла соответственно 50,0; 35,0; 54,6 и 55,0 руб., а зеленой массы – оценивалась по выходу кормовых единиц с 1 га и закупочной цене 1 ц овса на данный период – 350 руб.

В наших опытах расчеты по экономической эффективности возделы-вания перспективных, высокопродуктивных кормовых культур показали их преимущество в условиях лесостепи.

Расчеты показали, что условный чистый доход от возделывания пайзы, сорго сахарного и донника однолетнего складывается больше в 1,1–3,1 раза, чем у овса.

Таблица 2

Оценка экономической эффективности возделывания малоизученных и перспективных видов кормовых культур на зеленую массу в лесостепи (среднее за 2014–2016 гг.)

|

Показатель |

Вариант в опыте |

|||

|

Овес (контроль) |

Пайза |

Сорго сахарное |

Донник однолетний |

|

|

Выход кормовых единиц, тыс/га |

7,68 |

8,57 |

17,48 |

11,88 |

|

Прямые затраты, руб/га |

11172 |

12237 |

13159 |

12085 |

|

Выручено от реализации, руб/га |

26880 |

29995 |

61180 |

41580 |

|

Себестоимость 10 ц зеленой массы, руб. |

320 |

214 |

151 |

244 |

|

Себестоимость 10 ц кормовых единиц, руб. |

1455 |

1428 |

753 |

1017 |

|

Условный чистый доход, руб/га |

15708 |

17758 |

48021 |

29495 |

|

Уровень рентабельности, % |

140,6 |

145,1 |

364,9 |

244,1 |

Установлено, что при выходе с 1 га 12,0– 17,5 тыс. кормовых единиц себестоимость 10 ц самая низкая и составляет 1017–753 руб., тогда как при сборе 7,7–8,6 тыс. корм. ед. самая высокая – 1455–1428 руб. за 10 ц.

Производственные затраты в посевах изучаемых культур возрастали и складывались за счет уборки такой большой массы – от 12085 до 13159 руб/га, тогда как при возделывании овса только 11172 руб/га.

Установлено, что уровень рентабельности от возделывания пайзы, донника однолетнего и сорго сахарного составил 145,1; 244,1 и 364,9 %, на контроле только – 140,6 % (см. табл. 2).

Таким образом, расчеты по экономической эффективности возделывания кормовых культур (пайза, сорго сахарное, донник однолетний) показали преимущество малораспространенных высокопродуктивных растений. Уровень рентабельности (в %) их в 1,0–2,6 раза выше, чем у традиционного овса.

Выводы

-

1. Перспективные виды кормовых культур – пайза, сорго сахарное и донник однолетний – в условиях лесостепи Восточной Сибири имеют преимущество урожая зеленой массы над традиционным видом, они обеспечивали математически достоверные прибавки урожая зеленой массы – в 1,42–2,50 раза больше традиционной кормовой культуры в Сибири (овса). Высокие и стабильные урожаи зеленой массы обеспечивали сорго сахарное и пайза – сорта Кинельское 4 и Эврика: соответственно – 874,2 и 571,6 ц/га; у донника однолетнего сорт Поволжский – 495,2 ц/га. Сбор сухой массы у культур довольно высокий – в 1,3-2,1 раза больше контроля (110,3–175,7 ц/га).

-

2. Установлена высокая обеспеченность перспективных однолетних кормовых видов – высокая обеспеченность кормовой единицы, переваримого протеина и обменной энергии (ОЭ) с 1 га. Наибольшее количество кормовых единиц с 1 га в среднем за 3 года исследования обеспечивали варианты с сорго сахарным (17,48); донником однолетним (11,88); наименьшие её содержание у пайзы – 8,57 тыс.; у овса – 7,68 тыс. корм. ед.

-

3. Установлено наибольшее содержание обменной энергии у сорго сахарного – 179,2 ГДж/га, а наименьшее у вариантов с донником и пайзой – соответственно 107,8 и 105,8; на контроле – 83,2 ГДж/га. Это в 1,30–2,15 раза больше обеспеченности полезной энергией традиционной культуры – овса.

-

4. Отмечено, что содержание сахара (%) у пайзы, сорго сахарного и донника однолетнего составило 18,3–10,9, что в 2,1–3,4 раза больше контроля; количество каротина (мг/кг) у вариантов опыта находится в пределах 35–37, что в 1,4 –1,5 раза больше контроля (овса). Только у пайзы содержание его было наравне с овсом – 24,3–25,3 мг/кг.

-

5. Расчеты экономической эффективности возделывания перспективных и высокопродуктивных кормовых культур показали их преимущество в условиях лесостепи. При этом отмечено, что условный чистый доход от возделывания пайзы, сорго сахарного и донника однолетнего больше в 1,1–3,1 раза, чем у овса, а уровень рентабельности от возделывания донника однолетнего и сорго сахарного – 244,1– 364,9 %; пайзы – 145,1; овса – 140,6 %.

Список литературы Питательность и продуктивность перспективных видов кормовых культур в лесостепи Восточной Сибири

- Аветисян А.Т. Пайза -перспективная кормовая культура для мелиорируемых земель Восточной Сибири//Мелиорация и водное хозяйство. -М., 1995. -№ 4. -С. 38-39.

- Аветисян А.Т., Косяненко Л.П., Кузьмин Д.Н. . Интенсификация кормопроизводства на основе адаптивности кормовых культур в Красноярском крае: рекомендации. -Красноярск: ООО «Енисей -Знак», 2010. -152 с.

- Аветисян А.Т., Романов В.Н., Огиенко Е.А. Продуктивность малораспространенных кормовых культур в условиях Красноярской лесостепи//Вестник КрасГАУ. -2012. -№ 5. -С. 179-183.

- Бенц В.А., Кашеваров Н.И., Демарчук Г.А. Полевое кормопроизводство в Сибири/РАСХН, Сиб. отд-ние, СибНИИ кормов. -Новосибирск, 2001. -240 с.

- Брикман В.И., Гренда С.Г., Емельянов А.М. Интенсивное кормопроизводство в Восточной Сибири. -М.: Агропромиздат, 1986. -174 с.

- Бугаков П.С., Чупрова В.В. Агрономическая характеристика почв земледельческой зоны Красноярского края: учеб. пособие. -Красноярск: Изд-во КрасГАУ, 1995. -176 с.

- Волков А.Д., Танделов Ю.П., Василенко А.А. . Химический состав и питательность кормов Красноярского края. -Красноярск: Изд-во КрасГАУ, 2005. -113 с.

- Глухов В.М. Резервы повышения урожайности полевых кормовых культур. -Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1979. -119 с.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). -М.: Агропромиздат, 2011. -351 с.

- Кашеваров Н.И., Данилов В.П., Мустафин А.А. . Производство кормов в Западной Сибири/СО Россельхозакадемии, СибНИИ кормов. -Новосибирск, 2007. -100 с.

- Майборода Н.М., Тупикова Л.В., Столяр Л.П. . Программирование урожайности полевых культур. -Красноярск: Изд-во КрасГАУ, 2000. -68 с.

- Методические указания по проведению полевых опытов с кормовыми культурами. -Изд-е второе. -М.: ВНИИ кормов им. Виль-ямса, 1987. -197 с.

- Постников Б.А. Новые и нетрадиционные кормовые и фитоэкстрогенные культуры и их значение в кормопроизводстве и зоотехнии: сб. науч. тр./СибНИИ кормов СО РАСХН. -Новосибирск, 2007. -С. 115-139.

- Романенко Г.А., Тютюнников А.И., Гончаров П.Л. Кормовые растения России/ЦИНАО. -М., 1999. -370 с.

- Харченко О.М. Методическая разработка для проведения лабораторно-практических занятий по организации производства в с.-х. предприятиях на тему «Составление технологических карт по возделыванию с.-х. культур» -Красноярск: Изд-во КрасГАУ, 1990. -С. 25.

- Хуснидинов Ш.К. Интродукция растений в Предбайкалье. -Иркутск: Изд-во Иркут. ГАУ, 2016. -240 с.