Планиграфия и архитектура строений на Серегинском поселении

Автор: Исерлис М., Брилева О.А., Днепровский К.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Бронзовый век

Статья в выпуске: 259, 2020 года.

Бесплатный доступ

Оригинальная документация и объекты материальной культуры двух сезонов раскопок на Серегинском поселении (1987-1988 гг.) были использованы для реконструкции его планиграфии и его строений. В статье описаны основные составляющие поселения и взаимосвязь между турлучными строениями фаз 8 и 7. Серегинское включало в себя большие, округлые турлучные постройки с обмазанными полами и системой очагов. После обрушения построек оставались груды турлука высотой 7-25 см, состоящие из обломков обмазки, смешанных с углями, а иногда с черепками и костями. Следующие сооружения строились в непосредственной близости от груд турлука или прямо на них. Серегинское поселение характеризуется чередованием рухнувших и вновь отстроенных турлучных структур и плотной стратиграфией. Система очажных площадок Серегинского схожа с описанной С. Кореневским на поселении Галюгай-1. Плотная стратиграфия, зафиксированная на Серегинском, не типична для известных на сегодняшний день по литературе майкопских памятников.

Майкопский феномен, адыгея, серегинское поселение, стратиграфический анализ, история раскопок, турлучная архитектура, очаги

Короткий адрес: https://sciup.org/143173171

IDR: 143173171

Текст научной статьи Планиграфия и архитектура строений на Серегинском поселении

В 1986 г. В. Г. Самойленко написал в своем полевом дневнике при окончании полевых работ: «Курган и поселение законсервированы слоем чернозема до 0,5 м». Исследование поселения оставалось под вопросом. Для продолжения работ в 1987–1988 гг. автору раскопок К. А. Днепровскому пришлось преодолеть некоторое сопротивление со стороны начальника экспедиции А. М. Лескова, который считал основным направлением работы экспедиции исследование курганов железного века.

Кавказская археологическая экспедиция Государственного музея Востока в 1980-е гг. являлась одной из крупнейших в системе Министерства культуры http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.259.132-147

РСФСР. Она была создана имеющим большой опыт организации масштабных археологических работ А. М. Лесковым. Для исследования тщательно выбирались отдельные курганы и курганные группы. Внимательно анализировался подъемный материал с распаханной поверхности вокруг насыпей, принимался в расчет и внешний вид курганов. Но по форме и размеру надмогильных сооружений, по расположению в рельефе местности далеко не всегда удается определить принадлежность памятника к той или иной эпохе. В большинстве случаев курганы содержали основные захоронения эпохи бронзы и впускные железного века, и Серегинская курганная группа, казалось, не была исключением ( Лесков, Днепровский , 1985; 1986; 1987; 1988).

Серегинское поле вдоль речки Грязнуха, на котором располагалась курганная группа, принадлежало колхозу «Ленинский путь» и ежегодно подвергалось глубокой распашке. Обязательным условием при работе на пахотных землях была полная рекультивация в конце каждого сезона раскопанной площади с обязательной укладкой достаточно мощного слоя чернозема поверх материкового суглинка. Когда стало ясно, что исследование культурного слоя майкопского поселения не может быть завершено к концу полевого сезона 1987 г., было решено траншеи кургана оставить открытыми до следующего сезона. Для этого пришлось значительную площадь временно выводить из состава пахотных земель колхоза, что также было связано с определенными организационными трудностями: по распоряжению областной администрации были даже внесены коррективы в государственный план колхоза. В дальнейшем, с осени 1987 г. и до конца лета 1988 г., рекультивация и посевные работы на выделенном участке Серегин-ского поля не проводились вплоть до завершения исследования поселения.

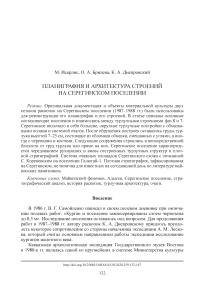

В 1987–1988 гг. изучался сохранившийся поселенческий слой в северо-восточной части кургана (под руководством К. А. Днепровского). Здесь полностью или частично сохранились 4 постройки. В 1987 г. исследовались постройки 1–3, а в 1988 г. – постройка 4 (рис. 1). Благодаря смене методики раскопок с курганной на поселенческую, мы можем сегодня дать достаточно подробное описание сохранившегося поселенческого слоя. В данной статье будут более подробным образом описаны фазы 7 и 8, представленные в табл. 1 ( Брилева и др ., 2020. с. 126).

Методика раскопок

По оценке К. А. Днепровского в 1987 г., «культурный слой поселения практически уничтожен меотским грунтовым могильником и длительной распашкой. Предположительно, оно занимало 2 га» ( Лесков, Днепровский , 1988. С. 64). По результатам полевых работ 1987 и 1988 гг. «вскрыта практически вся площадь с сохранившимся культурным слоем – более 160 кв. м» ( Лесков, Днепровский , 1989. С. 92).

В 1987 г. заложен раскоп 1 между I и IV восточными траншеями кургана 3 ( Брилева и др ., 2020. Рис. 4), а также исследованы хозяйственные комплексы в I и IV восточных траншеях. Раскоп I площадью 54 кв. м ориентирован по сторонам света и разбит на квадраты 2 × 2 м (рис. 1). На площади раскопа зафиксировано

три турлучных скопления, представлявших собой остатки наземных построек. Культурный слой исследовался методом ножевой расчистки и разобран до уровня пола жилых построек. В 1987 г. были сняты 20–25 см слоя. В 1988 г. продолжено исследование культурного слоя, связанного с постройкой 3, и остатков постройки 4.

Судя по дневниковым записям, слой майкопского поселения под курганом не подвергся разрушению тяжелой землеройной техникой при снятии насыпи кургана благодаря тому, что над постройкой 1 обнаружилось захоронение коня. В. Г. Самойленко предположил, что здесь продолжается меотский грунтовый могильник (III в. до н. э. – I в. н. э.) или находится ритуальная площадка меот-ского времени, как это было в северо-западной части кургана 1. Так или иначе, но техника в I-восточной траншее больше не использовалась. Как показали работы в следующем 1987 г., костяк лошади оказался впущен в верхнюю часть майкопского слоя между очажными площадками 1 и 2, в кв. 2А-4, т. е. ближе к постройке 1 (рис. 1).

Раскопки 1987–1988 гг.Архитектура, планировка и диахронные изменения

Описание дано от нижних слоев к верхним. Нам не всегда удавалось точно рассчитать верхний и нижний уровни залегания построек, в результате при описании указаны лишь известные точно установленные уровни. Поэтому здесь «верхняя граница» – это верхний уровень завала турлука, «нижняя граница» – это уровень пола.

Фаза 8 состоит из двух подфаз.

Подфаза 8А. Первая идентифицированная фаза майкопского поселения включает в себя остатки постройки 4, находящейся в северо-восточной части раскопа (рис. 1). Строение было исследовано в 1988 г., после того как в 1987 г. был отмечен развал турлука к северо-востоку от постройки 3. Груда турлука мощностью до 10–15 см (верхний уровень 47,17–47,25 м) и размерами от 5,5 до 7,7 м не имеет четкой границы и состоит из кусков слабообожженной и ошлакованной глины неправильной формы размерами до 10 × 5 × 5 см вперемешку с угольками. Под ошлакованными были обнаружены прокаленные фрагменты пола (47,1 м в западной части). По сохранившимся описаниям и чертежам восстанавливается овальная форма пола, вытянутая по линии север – юг размерами 7,7 × 10,0 м. К. А. Днепровский, из-за отсутствия сплошной обмазки пола глиной, предположил, что здание имело хозяйственное назначение. Основываясь

Рис. 1 (с. 134). Серегинское поселение. Общий план раскопок 1987–1988 гг. под руководством К. А. Днепровского

Условные обозначения: а – зафиксированный ареал прокаленного и фрагментированного участка пола; б – концентрация углей под завалами турлука; в – сплошная поверхность сильно прокаленного фрагмента пола; г – зафиксированные границы пола постройки; д – границы ямы; е – границы ямок от ограждений вокруг источников огня; ж – камни; кж – скопление костей животных на наших новых наблюдениях, мы полагаем, что глиняный пол вне зон активного использования огня не сохранился. Анализируя полевые чертежи, можно восстановить не менее трех участков с активным использованием огня и соответствующим прокалом пола внутри помещения. Уровень залегания турлука понижается к реке, находящейся к югу – юго-востоку от поселения (см.: Брилева и др., 2020. Рис. 1).

Каменные орудия найдены на «нижнем уровне», вероятно, маркирующем уровень пола. Они сосредоточены в центральной и северо-западной частях постройки. Кремневые изделия обнаружены только в центре постройки и представлены нуклеусом (кв. 9Г), отщепом с ретушью (9Д), отщепами (8В, 8Г). Здесь же еще найдена галечная наковаленка (кв. 9В) и коричневый камень треугольной формы (6Д).

Керамика распределена по уровню пола неравномерно, но встречается в каждом квадрате (за исключением кв. 6Г). Всего здесь найдено 142 фрагмента стенок и венчиков. Квадраты 9В и 10В резко выделяются по количеству найденных в них керамических сосудов. В кв.10В обнаружен археологически целый развал сосуда с веревочным орнаментом ( Днепровский , 1991. Рис. 3: 7 ), в соседнем с ним кв. 9В обнаружено 45 фр., в том числе венчики от 2 и стенки от 5 сосудов. В соседних с ними кв. 9Г и 10Г найдено 14 и 17 фрагментов соответственно; в остальных же квадратах – от 4 до 9. Пространственный анализ расположения керамики внутри постройки 4 показывает, что ее находки сосредоточены вокруг источников огня – преимущественно вдоль стен.

Подфаза 8б. После разрушения постройки 4 к юго-западу от нее были построены помещения 1 (47,52/47,24 м) и 3 (47,4/47,2 м) (см. общий план на рис. 1 и рис. 2а). Уровни залегания верхней части турлучного завала помещения 4 (47,17–47,25 м) и полов помещений 1 и 3 (уровень залегания полов 47,2 и 47,24 м) позволяют предположить, что развалины постройки 4 подфазы 8a были еще видны во время подфазы 8б. При этом восточная часть помещения 3 была отчасти построена на скоплении турлука, оставшемся после обрушения постройки 4. Обитатели помещения 3, вход в который, как мы полагаем, находился в восточной стене, ежедневно ходили по груде турлука помещения 4, расчистив дорожку в южной части турлучного развала, о чем можно судить на основе анализа полевых чертежей. Таким образом, для обитателей постройки 3 руины постройки 4 стали частью придомного пространства.

Зачистка завала турлука постройки 3 была начата в 1987 г. и завершена в 1988 г. Восточная и западная части здания 3 значительно пострадали в результате проходки траншей кургана механизмами, разрушившими в том числе и предполагаемый вход в восточной стене. В лучшей степени сохранились развалы турлука и пола в южной, центральной и северной частях постройки, находившихся под бровкой. Завал мощностью до 17–24 см включал два слоя: верхний (7–9 см) состоял из фрагментов турлука с включениями обломков керамики и отщепов; нижний слой (до 10–15 см) насыщен мелкими фрагментами турлука и угольками. В центре скопления мощность завала была больше, чем по краям ( Днепровский , 1991). Как и в помещении 4, сохранность пола фрагментарна, что, вероятно связано, судя по ситуации в постройке 1, с расположением очажных площадок. Ошлакованные фрагменты турлука в западной и юго-западной частях

б

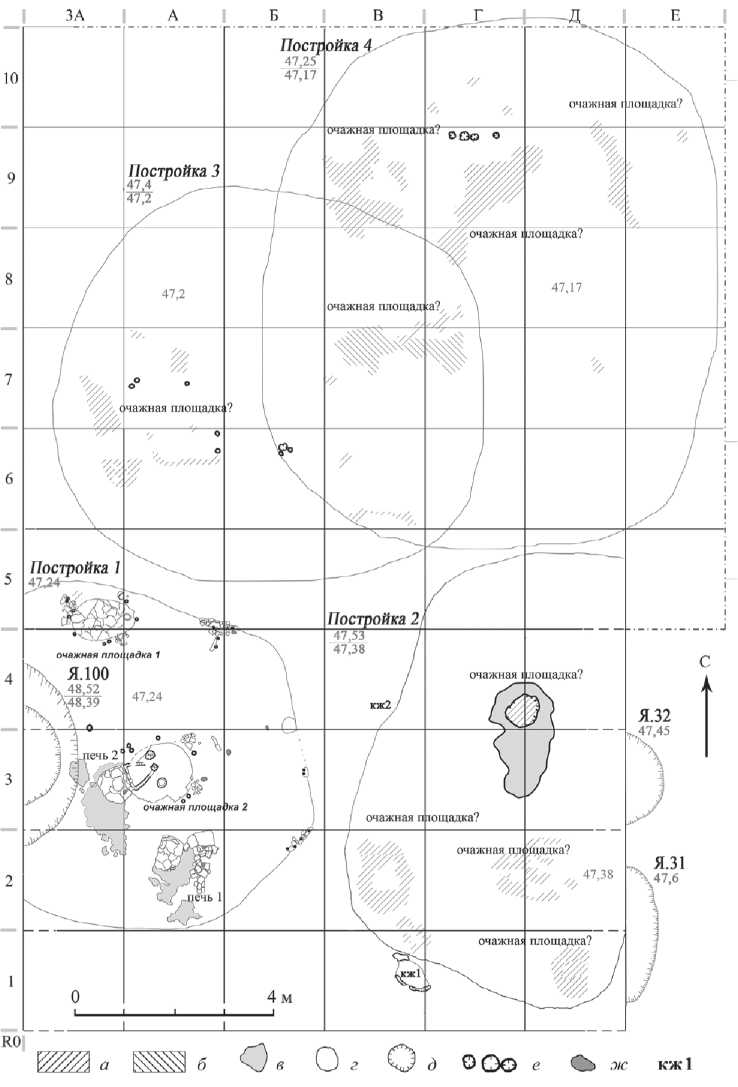

Рис. 2. Серегинское поселение. Полевые фотографии а – общий вид раскопа 1987 г. с севера на постройки 3 и 1: справа на переднем плане – турлук на поверхности пола постр. 3; в центре фотографии – остатки турлука и обмазки стен постр. 1, правее от развала турлука остатки очажной площадки 2; на левой части фотографии – пространство после снятия пола постр. 2 (на одном уровне с постр. 1 и ниже пола постр. 2); б – общий вид с северо-запада на постройку 1: на переднем плане – очажная площадка 1 постройки 1; в левой верхней части фотографии – остатки турлучного завала восточной стенки постройки 1 и вход в нее; в центре – очажная площадка 2; перед 3-метровой рейкой – остатки основания печи 1

постройки, чье местонахождение коррелирует с остатками обожженного пола, подкрепляют наше предположение. Диаметр постройки 3 составляет примерно от 7 до 8 м. При расчистке нижнего уровня помещения 3 обнаружены фрагменты миски, жаровни и банки (закрытый сосуд для хранения, без ручек размером меньше пифоса, а также кремневые орудия.

Каменные орудия в постройке 3 обнаружены только в центральной части. Здесь в кв. 6А найдены кремневые отщепы (2 шт.), а в кв. 7А и 7Б – также от-щепы, с ретушью. Кроме того, в кв. 6А обнаружен камень зеленоватого оттенка конусовидной формы, заостренный на конце.

В постройке 3 встречен и костяной инвентарь. В кв. 6А вблизи от источника огня найдена кость животного. Костяное тесло обнаружено в кв. 5Б, но в полевой документации не указана глубина его залегания, поэтому мы не можем с уверенностью связать его с постройкой 3.

В помещении 3 обнаружены 44 фрагмента керамики, которые в основном сконцентрированы вокруг очагов. Здесь не найдено целых форм, представлены лишь единичные венчики и стенки сосудов.

Помещение 1 располагалось к югу от помещения 3 и исследовано в 1987 г. (рис. 1; 2). Эта постройка сохранилась лучше остальных.

Завал турлука на полу помещения имеет округлую форму размерами с севера на юг – 7 м, с востока на запад – 6 м. Мощность турлучного завала равна 25 см. На крупных фрагментах прослеживались отпечатки параллельных прутьев и жердей толщиной от 1,5 до 6 см. В скоплении турлука зафиксировано большое количество омытых кусков обмазки со слабым обжигом, а также тур-лучной крошки. Заполнение внутри завала и вокруг него имеет красноватый оттенок от содержащихся в нем частиц полуобожженной обмазки.

К.А. Днепровскому удалось проследить сохранившиеся на высоту 15 см основания стен (толщиной до 30 см), в которых прослежены отпечатки жердей, стоявших в два ряда на расстоянии 10–15 см друг от друга. Внешняя сторона стены хорошо заглажена (рис. 3: а ), внутренняя – обработана более грубо. Остается открытым вопрос, было ли все пространство между двумя рядами плетенки с нанесенной замазкой чем-нибудь заложено (например, соломой или другим органическим материалом) или оставалось незаполненным.

В восточной стене зафиксирован проход шириной 1,2 м. Здесь обнаружены куски обмазки торцов стен (рис. 2: б ). Обмазка стены к северу от прохода имеет прокал на всю толщину и сохранилась лучше, чем обмазка других стен. В завале стены к северу от прохода выявлен крупный кусок обмазки деревянного столба диаметром 25 см, видимо, поддерживавшего перекрытие постройки. Форма и конструкция перекрытия не восстанавливаются.

Глинобитный пол, общей толщиной 5 см, несколько раз обновлялся, о чем свидетельствует его слоистая в разрезе структура. В результате наращивания пола при обновлении уровень основания стен находится ниже уровня пола на 2,5–3,0 см.

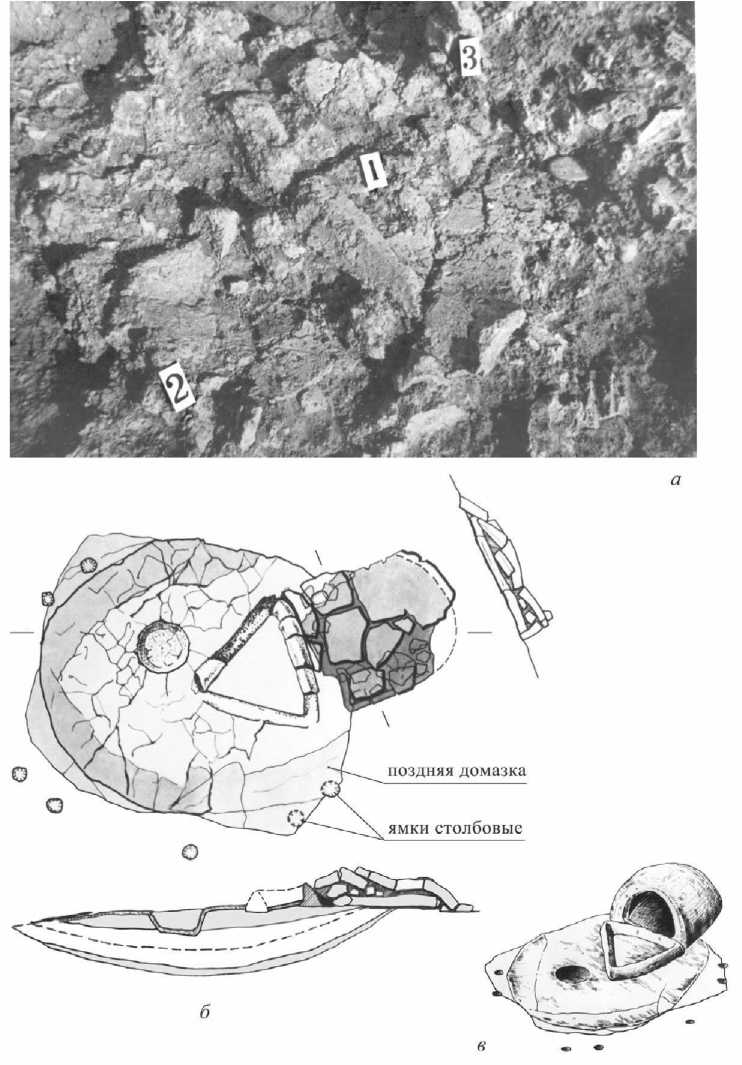

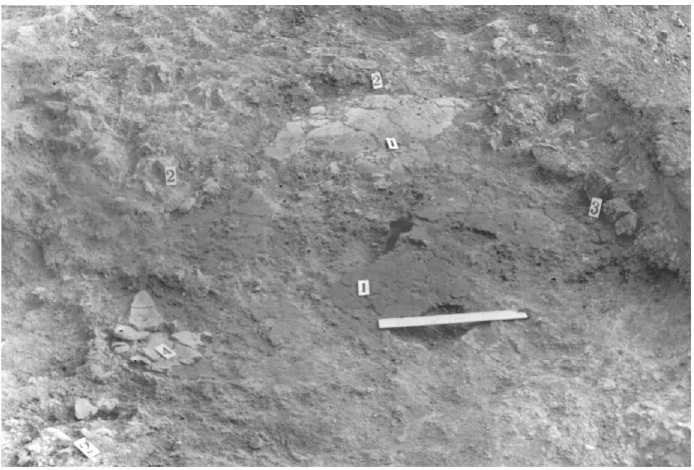

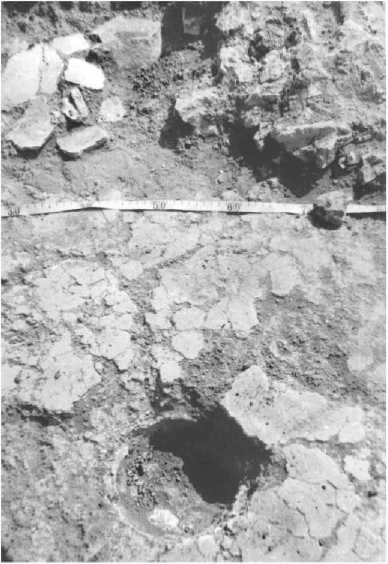

Под завалами турлука постройки 1 обнаружены две очажные площадки и две печи. В центре помещения находилась округлая очажная площадка 2 (1,2 × 1,3 м). Немного южнее центра площадки была устроена округлая в плане ямка для золы (зольник) диаметром 20 см и глубиной 10 см (рис. 2: б ; 3: б ; 4: а ).

Рис. 3. Серегинское поселение. Постройка 1.

Полевые фотографии и реконструкция а – завал турлука и, возможно, части печи; б – план и разрезы очажной площадки 2 (по: Днепровский, 1991. Рис. 3); в – реконструкция очажной площадки 2 (по: Днепровский, 1991. Рис. 3)

Рис. 4. Серегинское поселение. Постройка 1. Полевые фотографии а – вид на юго-восток: 1, 3 – очажная площадка 2, остатки прокаленного пола; 2 – завал турлука на полу; 4 – большой фрагмент керамического сосуда; б – ямка для угля у очажной площадки 2

К западу – северо-западу от ямки был устроен треугольный очаг, чьи бортики (10–11 см) вмазаны в площадку (рис. 3: б, в ). На западном краю площадки 2 и к западу от нее находился завал печи 2. К. А. Днепровский и А. А. Яковлев реконструировали печь полусферической формы с полукруглым устьем в восточной стенке и треугольным очагом перед ним. Стены (3–4 см) печи 2 изготовлены из пористой глины с примесью шамота и дресвы. У северной стены была исследована округлая очажная площадка 1 (1,25 × 0,85 м) с ямкой для золы (зольником) цилиндрической формы (диаметром 15 см и глубиной 10 см). Развал печи 1 был найден у южной стены постройки. Печь была построена из плотного материала с минимальным содержанием добавок, внешняя поверхность стенок (2,5–4,0 см) была обмазана жидкой глинистой массой. Возможно, в стенку печи была вмонтирована воронковидная глиняная цедилка, использованная в данном случае в качестве дымохода. Интересной находкой являются остатки ограждения очажных площадок в виде столбовых ямок диаметром 6–8 см, попарно расположенных вокруг площадок ( Днепровский, Яковлев , 1988).

Всего на территории постройки 1 найдено 174 фр. керамики, 2 археологически целых сосуда, «стенка крупного сосуда с обугленными зернами» ( Лесков, Днепровский , 1988. С. 68), а также орудия из кремня (отщепы, скребки, пластины с ретушью, нуклеус) и гальки (наковаленка и отбойники). Кремневые орудия распределены у южной и северной стен. Керамика сконцентрирована у источников огня: у очажной площадки 2 найдено 77 фр. и 2 целых сосуда, в прилегающих квадратах – от 12 до 19 фр., в остальных квадратах – от 1 до 9. Очажные подставки выявлены: в кв. 4А – между очажными площадками 1 и 2, а также в кв. 2Б – между стеной и источником огня.

Фаза 7. Представлена постройкой 2 (47,53/47,38 м), которая расположена к востоку от постройки 1. Восточная часть помещения была разрушена техникой при исследовании насыпи кургана. Размеры сохранившегося завала турлу-ка – 7,7 м (с севера на юг) и 5,7 м (с запада на восток).

Завал постройки 2 – скопление мелких, сильно замытых кусков обмазки с отпечатками прутьев и жердей – покрывал пол с сильным прокалом и очажной ямкой диаметром до 60 см, наполненной углями и золой. Максимальная плотность завала была замечена вдоль северной стенки: здесь идентифицировано до трех слоев обломков турлука.

Первоначально постройка была интерпретирована как прямоугольное помещение, находившееся на расстоянии 2,5 м от постройки 1 ( Днепровский , 1991). Прокаленные фрагменты пола постройки 2 действительно находятся на расстоянии около 2,5 м от восточной границы завала постройки 1, но, основываясь на анализе профилей и исследованной части постройки 2, мы предлагаем провести западную ее границу примерно в 0,8–0,9 м к востоку от восточной стены постройки 1.

Постройку 2, предположительно, можно реконструировать как округлую в плане конструкцию (до 7–8 м в диаметре) с центром под III-восточной бровкой. Она отнесена нами к фазе, последовавшей после завершения существования построек 1 и 3, по двум причинам. С одной стороны, пол постройки 2 (47,38) находился выше пола построек 3 (47,2) и 1 (47,24). С другой стороны, в случае сосуществования построек 1 и 2, постройка 2 должна была заслонять восточ- ную, с самой выгодной солнечной экспозицией стену постройки 1, мешая входу в нее. Положение постройки 2 относительно построек 1 и 3 достаточно типично для Серегинского поселения, характеризуемого плотной стратиграфией и отсутствием значительных по мощности прослоек между фазами обитания.

При расчистке завала постройки 2 обнаружено 160 фр. керамики, которые сосредоточены в кв. 3Г у очага (49 фр.), а также между очажными площадками в кв. Д-1 и Д-2 (69 фр.). В остальных квадратах найдено не более 10 черепков. Очажные подставки стояли у источников огня в кв. 1Д и 2В.

Кремневые изделия зафиксированы у северной стенки и в центре постройки (ножевидная пластина с ретушью и скребки), а галечный камень – в юго-западной части строения.

В квадратах, по которым проходит граница постройки 2, обнаружены значительные скопления костей животных (кв. 1В и 4В). Вероятно, они могли находится у стен внутри помещения.

Серегинское поселение и его составляющие

Анализ материалов раскопок построек 1–4 в 1987–1988 гг. и стратиграфии бровок кургана, исследованного в 1986 г., позволяют реконструировать некоторые элементы поселения.

Общая планировка и главные элементы

Серегинское поселение включало в себя отдельно стоящие округлые в плане постройки. Поселение не было плотно застроено, но, возможно, в ряде случаев строения могли стоять близко друг к другу (например, постройки 1 и 3). Открытые пространства вне домов активно использовались жителями. Здесь готовили еду, о чем свидетельствуют кострища, многочисленные артефакты и скопления керамики и костей животных за пределами построек. Важным элементом поселения являются хозяйственные ямы, относившиеся к разным фазам его существования. При раскопках кургана было идентифицировано свыше 30 ям разных размеров и формы. Эти ямы, прорезавшие архитектурные остатки нижележащих (предыдущих) построек (и соотносимые с ними другие ямы) и перекрытые рухнувшими турлучными постройками или полами, стали важным инструментом в стратиграфическом анализе поселения и установлении взаимоотношений между разными архитектурными элементами.

Ямы. На поселении исследованы ямы диаметром до 1,33 м и глубиной до 0,8 м. В профилях были идентифицированы ямы глубиной до 1,7 м и диаметром до 2 м. В 1987–1988 гг. были зафиксированы 9 ям, содержавших фрагменты керамики, набор из бронзового и кремневого ножей, кости животных, очажные подставки, орудие из рога, фрагменты турлучной обмазки и древесный уголь.

Внутренняя часть ямы 1 была частично прокалена, а на дне у юго-восточной стены обнаружены бронзовый и кремневый ножи. На верхнем уровне расчистки ямы 1 найден кремневый нож, а в заполнении – нуклеус, кремневые пластины, окисленный бронзовый предмет, фрагменты керамики, остатки обугленных прутьев и уголь (Днепровский, 1991).

Постройки. Обитатели Серегинского поселения возводили постройки округлой формы 5,8–8,0 м в диаметре площадью 26–50 кв. м. Для сооружения каркаса строения использовались жерди и прутья плетения толщиной от 1,5 до 6 см, изредка до 7 см, на которые с двух сторон был нанесен слой обмазки (2–4 см), тщательно заглаженной. Обмазку наносили не только на переплетенные жерди и прутья, но также на пол помещений. В обмазку, включавшую естественную примесь растительных остатков, добавляли небольшое (< 1 – > 3 %) количество рубленой соломы. Основываясь на петрографическом анализе керамики, обмазки и местных седиментов, мы можем с уверенностью сказать, что смесь, нанесенная на плетеный каркас, отличается по составу от материалов, использованных в керамическом производстве. Смесь, наряду с типичными для местной почвы компонентами (полевым шпатом и кварцем (< 10 %), слюдой (> 1 %), амфиболом (> 1 – < 3 %), гранитом (< 3 %) и оксидом железа), содержит высокий процент нетипичных для состава культурного слоя поселения известняка и мела (> 7 %), а также фрагменты ракушек (> 1 %) и остатки растительного материала разной степени декомпозиции (< 1 %). Состав смеси позволяет предполагать, что она была приготовлена из речного седимента (ила с песком со дна или берега реки) или местной почвы с добавкой речного седимента.

Вход в помещение был идентифицирован только в одном случае: в постройке 1. Он находился в восточной стене. Такое расположение входа является оптимальным, учитывая необходимость освещения жилища и устранения сырости внутри него.

Возможно, постройки погибали в пожарах, но мы предполагаем, что турлук подвергался термической обработке с целью получения устойчивых, в том числе и к осадкам, стен. Свидетельством тому может служить факт нахождения обломков и слабообожженной, и ошлакованной обмазки в одном развале. Ошлакованные обломки, зафиксированные в развале над прокаленными фрагментами полов, могут быть свидетельством длительного воздействия огня и ассоциируются с печами, очагами и кострищами.

В процессе руинирования построек на жилом уровне образовывались груды обмазки мощностью до 15–25 см. Иногда мощность скопления турлука вдоль стен больше, чем в центральной части постройки. Для поселения характерна частая смена планировки. Груда турлука рухнувшей постройки не мешала жителям Серегинского возводить следующее строение непосредственно рядом с грудой или поверх нее. Серегинское поселение можно представить себе как небольшой поселок с наземными турлучными постройками, множеством рабочих площадок или зон активности за пределами внешних стен жилищ. Завалы пришедших в негодность рухнувших турлучных построек лежали между домами, не разбирались и не выносились за пределы поселка.

Очаги и печи. Серегинское поселение находится на продуваемой сильными ветрами равнине. Наличие нескольких очагов и печей, расположенных в разных местах на полу одного жилого помещения, было необходимостью. Технология использования огня и обогрева помещений заслуживает особого внимания.

При общей площади постройки 1 около 50 кв. м в ней были устроены 3 или 4 очажные площадки. Очажные площадки обустраивали на линзовидных «подушках» и огораживали. Огонь разводился на уровне пола, ограждение было необходимо как для обозначения места приготовления пищи в относительно небольшом пространстве, так и для обеспечения безопасности движения в помещении. Глиняные «подушки» под очагами обеспечивали в доме дополнительное тепло и прогрев полов, поддерживая нужные температуры в течение долгого времени. Учитывая внушительные размеры очажных площадок, наличие конструкций вроде треугольного очага и прокал всей площади, можно предположить, что размеры очага и его расположение менялись в зависимости от обстоятельств. Центральная площадка на полу помещения 1 включала углубление (ямку) и печь с устьем, обращенным к треугольному очагу. Можно предположить, что обитатели помещения переносили при необходимости угли из главного очага в другие элементы очажной площадки и использовали их для обогрева, приготовления или подогрева пищи. Расположение прокаленных очажных площадок в постройках 1, 2 и 3 позволяет констатировать наличие определенной схемы в расположении источников огня в помещениях. Одна очажная площадка размещалась в центре, вторая – у северной стены, третья – у южной и четвертая – у западной стены, напротив входа.

Нельзя исключить, что все очажные площадки и очаги в помещениях функционировали и находились в рабочем состоянии одновременно. Например, в холодное время года разнесенные по разным очажным площадкам помещения тлеющие угли могли создать комфортную температуру. Некоторые пришедшие в негодность источники тепла, видимо, ремонтировали, переделывали, а остальные полностью или частично разбирали и материал выносили из помещений.

Выводы

Учитывая немногочисленность исследованных и опубликованных майкопских поселений, стоит отметить, что Серегинское сходно с другими поселениями по нескольким признакам:

-

1. Округлые турлучные постройки диаметром 4,2–8,0 м (возможно до 10 м).

-

2. Использование хозяйственных ям внутри и за пределами построек. Часть ям, придя в негодность для хранения припасов, использовалась для хранения строительного и иного мусора и отходов. Возможно, некоторые ямы были изначально выкопаны для хранения мусора.

-

3. Неплотная застройка пространства поселка с оставлением зон активности между строениями (для сравнения см.: Кореневский , 1995. Рис. 5; Резепкин, Лионне , 2007. Рис. 1; 12; 33; 46; 48).

-

4. Наличие зон активности на открытых площадях вне домов.

-

5. Наличие центрального очага и дополнительных очажных площадок внутри турлучных помещений.

Очаги в помещениях были задокументированы, кроме Серегинского, при исследовании поселений Городского, Чишхо и Галюгай-1. Однако система очажных площадок, расположенных вдоль стен и в центре постройки, была зафиксирована лишь на двух поселениях – Серегинском и Галюгай-1 (Кореневский, 1995. С. 74–76). Устройство мест использования огня в постройках на этих поселениях подчинялось определенным правилам и стандартам.

Следует, однако, отметить, что принцип сооружения очагов, которые служили для отопления, приготовления пищи и освещения помещений, а также конструкция кровли жилищ на майкопских поселениях требуют дальнейшего изучения.

Плотная стратиграфия мощного культурного слоя и частая смена археологических фаз застройки с изменением планировки пространства отличают Сере-гинское поселение от других жилых памятников майкопской культурно-исторической общности.

Благодарности

Исследование выполнено при многосторонней поддержке Отдела Евразии Германского археологического института и Фонда Фрица Тиссена. Мы выражаем благодарность С. Хансену, М. С. Болгановой и В. Р. Эрлиху.

Список литературы Планиграфия и архитектура строений на Серегинском поселении

- Брилева О. А., Днепровский К. А., Исерлис М., 2020. Новый анализ стратиграфии Серегинского поселения, исследованного в 1986-1988 гг. // КСИА. Вып. 259. С.

- Днепровский К. А., 1991. Серегинское поселение эпохи ранней бронзы // Древности Северного Кавказа и Причерноморья / Отв. ред. А. П. Абрамов и др. М. С. 3-19.

- Днепровский К. А., Яковлев А. А., 1988. Новое поселение эпохи ранней бронзы в Закубанье (предварительная публикация) // Материальная культура Востока: Посвящается 80-летию Б. Б. Пиотровского. Ч. 1 / Отв. ред. С. В. Волков и др. М.: Наука. С. 89-99.

- Кореневский С. Н., 1995. Галюгай 1 - поселение майкопской культуры. М.: ИЭА РАН. 189 с.

- Лесков А. М., Днепровский К. А., 1985. Отчет о работе Кавказской археологической экспедиции Государственного музея искусства народов Востока в 1984 г. // Архив Государственного музея Востока. Б/н.

- Лесков А. М., Днепровский К. А., 1986. Отчет о работе Кавказской археологической экспедиции Государственного музея искусства народов Востока в 1985 г. // Архив Государственного музея Востока. Б/н.

- Лесков А. М., Днепровский К. А., 1987. Отчет о работе Кавказской археологической экспедиции Государственного музея искусства народов Востока в 1986 г. // Архив Государственного музея Востока. Б/н.

- Лесков А. М., Днепровский К. А., 1988. Отчет о работе Кавказской археологической экспедиции Государственного музея искусства народов Востока в 1987 г. // Архив Государственного музея Востока. Б/н.

- Лесков А. М., Днепровский К. А., 1989. Отчет о работе Кавказской археологической экспедиции Государственного музея искусства народов Востока в 1988 г. // Архив Государственного музея Востока. Б/н.

- Резепкин А. Н., Лионне Б., 2007. Поселения эпохи ранней бронзы на Кубани (предварительная публикация) // Revista Arheologică. Seria Noua. III. 1-2. С. 5-73.