Планирование лечения пациентов с асимметрией зубных дуг, обусловленной односторонним отсутствием премоляра

Автор: Иванова О.П., Дмитриенко С.В., Ярадайкина М.Н., Дмитриенко Д.С., Ковалев М.О., Мухина Н.М.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Стоматология

Статья в выпуске: 3 т.9, 2013 года.

Бесплатный доступ

Цель: определить критерий выбора метода лечения пациентов с асимметрией зубных дуг, обусловленной односторонним отсутствием премоляра, основанный на соответствии размеров зубов параметрам зубочелюст-ных дуг. Материал и методы. Проведено обследование и лечение 62 пациентов первого периода зрелого возраста с асимметрией зубных дуг, обусловленной односторонним отсутствием премоляра. Для определения соответствия размеров зубов параметрам зубочелюстных дуг в данном случае использовали фронтально-диагональный коэффициент альвеолярной дуги. Результаты. Размер фронтально-дистальной диагонали альвеолярной дуги умножали на коэффициент 1,14 и из полученной величины вычитали сумму мезиально-дистальных диаметров семи зубов полудуги. Величина, равная 0±1,0 мм, определяла соответствие размеров зубов параметрам зубочелюстных дуг. Заключение. При соответствии размеров зубов параметрам зубочелюстных дуг рекомендовано проводить лечение с раскрытием постэкстракционного пространства с последующим протетическим лечением (нередко с использованием внутрикостных дентальных имплантатов).

Асимметрия зубных дуг, дентальные инплантанты, зубная дуга

Короткий адрес: https://sciup.org/14917747

IDR: 14917747

Текст научной статьи Планирование лечения пациентов с асимметрией зубных дуг, обусловленной односторонним отсутствием премоляра

1Введение. Асимметрия зубных дуг относится к аномалиям формы и размеров зубных дуг с нарушением или отсутствием симметрии расположения антимеров. Нередко асимметрия зубных дуг встречается при одностороннем отсутствии премоляра, обусловленного его адентией либо удалением по ортодонтическим показаниям.

Одностороннее удаление премоляра рекомендуется при наличии краудинга, транспозиции клыка и эктопии премоляра. В работе Hagg показана эффективность такого лечения и отмечена стабильность результата через 12 лет. К сожалению, в работе не отмечены размеры и форма зубных дуг, не показаны особенности окклюзионных взаимоотношений.

Адрес: 404105, г. Волжский, ул. Александрова, 2, кв. 97

Тел.: 89023857225

Лечение пациентов с односторонним удалением премоляра нередко способствует формированию оптимальной функциональной окклюзии. При этом определяется улучшение эстетики и нормализация окклюзионных взаимоотношений. Однако обычно отмечается смещение линии эстетического центра, проходящей между медиальными резцами верхней и нижней челюсти. После лечения и закрытия постэкстракционных промежутков, как правило, наблюдается деформация срединного небного шва и смещение резцового сосочка в сторону с меньшим количеством зубов. Кроме того, отмечается асимметричное расположение передних зубов относительно срединной сагиттальной линии.

Нередко пациенты обращаются в клинику для повторного ортодонтического лечения, направленного на устранение указанных недостатков. Проводится лечение с компенсаторным удалением антимера либо с раскрытием постэкстракционного пространства с последующим протетическим лечением. В доступной литературе мы не встретили сведений о показаниях к указанным методам лечения.

Цель : определение критериев планирования лечения пациентов с асимметрией зубных дуг, обусловленной односторонним отсутствием премоляра.

Материал и методы. Проведено обследование и лечение 62 пациентов первого периода зрелого возраста с асимметрией зубных дуг, обусловленной односторонним отсутствием премоляра. Для определения тактики лечения у пациентов проводили измерение зубов, зубных дуг и краниофациального комплекса с учетом общепринятых [1–5] и самостоятельно разработанных методов исследования [6–9]. Определение метода лечения и планирование формы зубной дуги является сложной задачей, при решении которой исследование проводилось по определенному алгоритму.

В первую очередь определялось соответствие размеров зубов параметрам зубочелюстных дуг. Из всего многообразия методов исследования в данном случае более целесообразно использовать фронтально-диагональный коэффициент альвеолярной дуги. Измерялась фронтально-дистальная диагональ альвеолярной дуги от фронтальной точки, расположенной впереди переднего края резцового сосочка в межзубных промежутках между медиальными резцами с язычной стороны. Дистальная точка альвеолярной дуги располагалась позади второго моляра в области шейки с дистальной стороны дистально-язычного бугорка.

Размер фронтально-дистальной диагонали умножали на коэффициент 1,14 и из полученной величины вычитали сумму мезиально-дистальных диаметров семи зубов (медиального и латерального резцов, клыка, первого и второго премоляров, первого и второго моляров). Величина, равная 0±1,0 мм, определяла соответствие размеров зубов параметрам зубочелюстных дуг.

Дефицит или избыток места в зубном ряду определял тактику ортодонтического лечения. При дефиците места первой степени (до 4 мм) было показано лечение агрессивной механикой, нередко с пришли-фовыванием проксимальных поверхностей зубов. Вторая степень характеризовалась дефицитом места от 4,1 мм до 8 мм и, как правило, определяла относительные показания к удалению отдельных зубов. Третья степень несоответствия (более 8 мм) являлась абсолютным показанием к удалению зубов.

При исследовании асимметричных дуг, обусловленных односторонним отсутствием премоляра, соответствие размеров зубов параметрам зубочелюстных дуг определяли по стороне с полным комплектом зубов.

При соответствии размеров зубов параметрам зубочелюстных дуг не рекомендуется проводить лечение с компенсаторным удалением антимера. В этом случае прогнозируемая форма зубной дуги строилась по принципу построения зубных дуг с полным комплектом постоянных зубов.

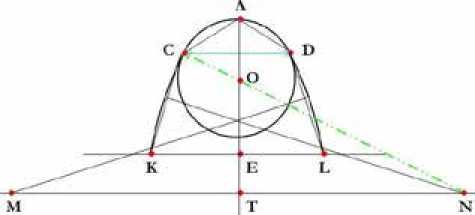

Геометрическо-графическая репродукция дуги, так же как и дуги Хаулея, начинается с построения окружности для расположения передних зубов [10]. Однако радиусом окружности служит не сумма медиально-дистальных диаметров трех передних зубов, а разница между шириной дуги между клыками (Wd3-3) и глубиной переднего отдела дуги (Dd1-3). Полученная величина служит радиусом для очерчивания окружности. Из верхней точки окружности (А) через центр окружности проводится линия, которая является продолжением радиуса (АО). Из точки А в обе стороны дуги откладываются отрезки (AC и AD), равные величине фронтально-дистальной диагонали (FDDd1-3), измеряемой от фронтальной вестибулярной точки до точки на клыках.

На продолжении линии АО, которая, как правило, выходит за пределы окружности, откладываются два отрезка: АЕ, равный глубине зубной дуги (Dd 1-7 ), измеряемой от фронтальной вестибулярной точки до линии, соединяющей вестибулярно-дистальные точки вторых моляров по проекции срединного небного шва, и АТ, равный ширине зубной дуги (Wd 7-7 ) между вторыми молярами. Через полученные точки Е и Т перпендикулярно к линии АО проводятся две прямые линии — линия «Е» и линия «Т».

На линии «Е» по обе стороны от точки Е откладываются два отрезка, равные половине ширины зубной дуги между вторыми молярами. Отрезок KL равен ширине зубной дуги между вторыми молярами, а АЕ — глубине зубной дуги. Точка С соединяется с точкой К, а точка D с точкой L, и получаются две прямые линии СК и DL, на которых располагаются жевательные зубы. Учитывая тот факт, что форма зубной дуги близка к полуэллипсу и жевательные зубы также располагаются по дуге, предложено от середины линий СК и DL и перпендикулярно к ним проводить линии до пересечения с линией «Т» и получением точек М и N.

Из точки N радиусом NС и из точки М радиусом МD очерчиваются дуги СК и DL, по которым будут располагаться точки вестибулярной поверхности окклюзионного контура жевательной поверхности премоляров и моляров (рисунок).

Этап построения зубной дуги (пояснения в тексте)

Полученная таким образом дуга КСАDL является индивидуальной зубной дугой.

Результаты. В клинике, при планировании лечения пациентов с асимметрией зубочелюстных дуг, во-первых, определяется соответствие размеров зубов параметрам зубочелюстных дуг, во-вторых, строится планируемая дуга с учетом количества антимеров, в-третьих, определяется размер и форма металлических дуг на всех этапах лечения. Каждая из дуг имеет определенную силовую характеристику в зависимости от материала, сечения проволоки, ее формы и размера.

При выборе формы и размеров дуги необходимо определиться с планом лечения и сконструировать дугу, которая будет после лечения. Наиболее часто в клинике ортодонтии используют дуги системы «Деймон». Однако они наиболее близки по форме и размерам к брахигнатическим зубным дугам при нормои макродонтизме. При макродонтизме и мезогнатии дуги системы «Деймон» превышают ширину дуги в области клыков.

Техника наложения дуг и показания к смене дуг в динамике ортодонтического лечения подробно проанализированы во многих руководствах, монографиях, научных исследованиях. В связи с тем что большинство промышленных металлических дуг, выпускаемых различными фирмами, не соответствуют по форме и размерам индивидуальным дугам, нередко возникает необходимость в преформировании стандартных дуг.

Для преформирофания конструктивных стальных металлических дуг нами предложено два способа. При первом способе проводится геометрическо-графическая репродукция индивидуальной зубной дуги, по контурам которой очерчивается конструируемая дуга с учетом толщины брекетов и их расположения на зубах. Далее металлическая дуга изгибается (или преформируется) по начерченным контурам.

При втором способе используется стандартная металлическая дуга, на которой по обе стороны от центра дуги (как правило, обозначенным заводской меткой) отмечаем равное расстояние, соответствующее длине полудуги, которая больше суммы мезиально-дистальных диаметров 7 зубов верхней челюсти на 5 мм, а нижней челюсти — на 4 мм (с учетом равенства размеров антимеров). Далее по обе стороны от центра дуги отмечается маркером положение клыков. Фронтально-дистальная диагональ металлической дуги длиннее фронтально-дистальной диагонали зубной дуги на 3 мм для верхней челюсти и на 2 мм для нижней челюсти. В большинстве случаев фронтально-дистальная диагональ практически соответствует сумме мезиально-дистальных диаметров трех зубов (клыка, латерального и медиального резцов).

Межклыковое расстояние на металлической дуге на 3 мм больше, чем на зубной дуге верхней челюсти, и на 2,5 мм больше, чем на нижней, что необходимо учитывать при формировании конструктивной дуги.

Затем преформирование дуги осуществляется в дистальных отделах. При этом расстояние между краями дуги должно быть больше ширины зубной дуги в области вторых постоянных моляров верхней челюсти на 3,5 мм, а на нижней челюсти на 3 мм.

Правильность преформированной дуги определяется измерением глубины на готовой дуге и фронтально-дистальной диагонали. Глубина преформи-рованной дуги на 2,0 мм больше глубины зубной дуги для верхней челюсти и на 1,0 мм больше на нижней челюсти.

При аномальном положении клыков межклыковое расстояние определяется с учетом клыково-назального индекса (1,1). Измеряется расстояние между точками, расположенными на латеральных поверхностях крыльев носа, и полученная величина умножается на 1,1. Полученное произведение соответствует ширине зубной дуги между клыками.

Ширина зубной дуги между вторыми постоянными молярами верхней челюсти в 2,3 раза меньше ширины лица между скуловыми точками.

Обсуждение. Построенная дуга является ориентиром для лечения асимметрии зубных дуг, обусловленных односторонним отсутствием премоляра при соответствии размеров зубов параметрам зубочелюстных дуг. Основные параметры зубочелюстных дуг и взаимоотношения антагонистов после лечения, как правило, соответствовали признакам физиологической окклюзии.

При дефиците места в зубном ряду лечение проводится с компенсаторным удалением антимера, и в данном случае основные параметры зубочелюстных дуг и взаимоотношения антагонистов после лечения были близки к параметрам, соответствующим признакам оптимальной функциональной окклюзии.

Заключение. Таким образом, критерием выбора метода лечения пациентов с асимметрией зубных дуг, обусловленной односторонним отсутствием премоляра, является соответствие размеров зубов параметрам зубочелюстных дуг. Основным параметром является фронтально-дистальная диагональ альвеолярной дуги, по величине которой определяется степень несоответствия с учетом предложенного фронтально-диагонального коэффициента. При соответствии размеров зубов параметрам зубочелюстных дуг рекомендуется проводить лечение с раскрытием постэкстракционного пространства с последующим протетическим лечением (нередко с использованием внутрикостных дентальных имплантатов).

Список литературы Планирование лечения пациентов с асимметрией зубных дуг, обусловленной односторонним отсутствием премоляра

- Маклафлин Р., Беннет Д., Тревези X. Систематизированная механика ортодонтического лечения/пер. с англ. Львов: ГалДент, 2005. 324 с. 950 рис.

- Персии Л. С. Ортодонтия. М.: Медицина, 2007. 360 с.

- Хорошилкина Ф. Ортодонтия. М.: МИА., 2006. 544 с.

- Черненко С. В., Корчемная О.С, Железный П.А. Биометрическая диагностика и планирование ортодонтического лечения с учетом анатомических образований челюстей. Новокузнецк, 2012. 82 с.

- Черненко С. В. Ортодонтия для взрослых. Новокузнецк, 2009. 185 с.

- Дмитриенко Д. С. Оптимизация современных методов комплексного обследования и лечения пациентов с несоответствием размеров постоянных зубов параметрам зубо-челюстных дуг: автореф. дис.... д-ра мед. наук, Волгоград, 2011.44 с.

- Дмитриенко С. В., Дмитриенко Д. О, Чижикова Т. О, Филимонова Е.В. К вопросу определения индивидуальных размеров постоянных зубов человека//Ортодонтия. 2009. № 2 (46). С. 20-22

- Дмитриенко Д. О, Севастьянов А. В., Фищев С. Б., Егорова А. В., Ртищев С. С. Соответствие размеров постоянных зубов параметрам зубных дуг и краниофациального комплекса (обзор литературы)//Пародонтология. 2010. № 2. С. 18-20

- Ефимова Е.Ю., Дмитриенко Д. О, Чижикова Т. О, Мак-сютин И.А. Морфологическая характеристика зубочелюст-ных сегментов нижней челюсти при физиологической окклюзии постоянных зубов//Стоматология. 2009. Т. 88, № 6. С. 9-11

- Климова Н. Н., Дмитриенко С. В., Дмитриенко Д. О, Бавлакова В. В., Севастьянов А. В. К вопросу о построении дуги Хаулея//Ортодонтия. 2011. № 2 (54). С. 11 -13.