Плантографическое исследование результатов лечения пациентов с деформациями и травмами костей стопы методом комбинированного наружного чрескостного остеосинтеза

Автор: Бейдик О.В., Казаков В.Д., Маркелов А.Г., Левченко К.К., Любицкий А.П., Цыплаков А.Ю.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2004 года.

Бесплатный доступ

С целью оценки отдаленных результатов лечения методом спице-стержневого наружного чрескостного остеосинтеза пациентов с травмами и деформациями стоп различной этиологии на аппаратно - программном комплексе «ДиаСлед» обследовано 18 пациентов в сроки от 6 месяцев до 5 лет. Исследовали топологию давления, траекторию центра давления, суммарную нагрузку на каждую стопу и подограмму. Полученные результаты обследования показали, что в подавляющем большинстве случаев статические и функциональные характеристики нижних конечностей приближаются к физиологическим.

Стопа, деформация, травма, наружный чрескостный остеосинтез

Короткий адрес: https://sciup.org/142120700

IDR: 142120700

Текст научной статьи Плантографическое исследование результатов лечения пациентов с деформациями и травмами костей стопы методом комбинированного наружного чрескостного остеосинтеза

Врожденные и приобретенные деформации костей стопы занимают одно из ведущих мест среди пороков опорно-двигательного аппарата. Неадекватная тактика лечения переломов костей стопы, особенно пяточной, зачастую приводит к посттравматическим деформациям всего сегмента и инвалидности пациента. Таким образом, улучшение результатов лечения пациентов с деформациями и травмами костей стопы по– прежнему остается актуальным вопросом современной ортопедии и травматологии.

Эффективным методом, позволяющим во многом решить проблему коррекции деформаций и лечения травм костей стопы различной этиологии, является метод наружного чрескостного остеосинтеза, разработанный в РНЦ «ВТО» в г. Кургане [1-4]. Однако относительно большой процент специфических осложнений – от 8% и более [3], значительная трудоемкость остеосинтеза и послеоперационного ведения пациентов сдерживает его более широкое применение.

С целью улучшения результатов лечения пациентов с травмами и деформациями стоп методом наружного чрескостного остеосинтеза мы более 10 лет разрабатываем комбинированный способ внешней фиксации с использованием спицевых и стержневых остеофиксаторов, устанавливаемых в кости стопы и крепящихся к внешним опорам аппарата Г.А. Илизарова. Повышение жесткости и стабильности фиксации, а также снижение трудоемкости остеосинтеза позволили значительно уменьшить число осложнений и получить абсолютное большинство хороших функциональных результатов лечения [ 3 ] .

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Для объективной оценки отдаленных результатов проведенных лечебных мероприятий, направленных на коррекцию деформаций стоп и лечение повреждений костей стопы, мы использовали аппаратно-программный комплекс «ДиаСлед», развернутый на базе медицинского отдела Саратовского протезно-ортопедического предприятия. Комплекс предназначен для регистрации, отображения и обработки информации о динамике распределения давления между стопой и опорной поверхностью (соответственно техническим условиям ТНУК.944129.000 ТУ, сертификат соответствия №РОСС ru.0001. UMOZ, разрешен к применению Минздравом России (протокол №9 от 01.12099г.)).

Первичная информация в комплекс «ДиаСлед» поступает с функциональных стелек, содержащих датчики давления. При обследовании функциональные стельки вкладывали в обувь. Плотность установки датчиков одинакова для всех типоразмеров функциональных стелек, таким образом количество датчиков определяется типоразмером стельки. Частота опроса каждого датчика – не менее 100 отсчетов в секунду. Массив измеренных данных поступает в компьютер и обрабатывается программой «ДиаСлед». Результаты этой обработки представляются в виде:

-

- топологии (распределения) давления по подошвенной поверхности стоп;

-

- траектории изменения центра давления во времени под каждой из стоп и совместной для обеих стоп;

-

- графиков суммарной нагрузки на каждую стопу (интегральной нагрузки);

-

- подограммы (продолжительности опоры на различные участки стопы).

Ближайшие и отдаленные результаты лечения больных с деформациями и травмами костей стопы оценены нами у 13 пациентов с деформациями стоп и у 5 пациентов с травмами костей стопы.

Сроки ближайших и отдаленных результатов лечения колебались от 6 месяцев до 5 лет.

По характеру патологии и этиологии заболевания пациенты распределились следующим образом: врожденные деформации стоп – 5 человек, нейрогенные деформации стоп – 8 человек, переломы костей стопы – 5 человек.

Всем больным выполняли остеосинтез костей голени и стопы аппаратом внешней фиксации спице-стержневого типа по разработанной методике. Оперативные вмешательства при деформациях стопы включали в себя остеотомии костей стопы, артродезы суставов Шопара и подтаранного в зависимости от патологии и характера деформации. В послеоперационном периоде производили дистракцию для исправле- ния имеющихся деформаций и формирования правильных анатомических и биомеханических взаимоотношений костей стопы. При травмах стопы коррекцию имеющихся смещений осуществляли после проведения остеосинтеза одномоментно, на операционном столе, либо постепенной дистракцией в послеоперационный период в зависимости от вида перелома и характера смещения фрагментов.

Для оценки функционального состояния стопы в результате проведенных хирургических вмешательств измерения проводили в стандартной обуви без ортопедических стелек, которая представляла собой тапочки с высотой каблука 1,5 см, мягким верхом и гибкой резиновой подошвой. При обследовании в статике - пациент находился в положении стоя, расстояние между пятками 3-6 см, носки на одной линии, голова – прямо. Пациент во время измерений не двигался и не разговаривал. Продолжительность измерения составляла 3-4 секунды. Записывали график интегральной нагрузки (суммарной на плантарной поверхности) на стопы, а также топологию максимального давления под стопами за период измерения и траекторию центра давления (общую и отдельно для каждой стопы).

Анализ ходьбы пациента

Для этого перед первичным измерением предлагали пациенту пройтись вперед привычной походкой, глядя перед собой, не обращая внимания на кабели, соединяющие функциональные стельки с модулем преобразования и компьютером. Пациент должен был адаптироваться к новым условиям ходьбы.

Анализировали не менее шести двойных шагов. Продолжительность измерения составляла 5-8 секунд. Для повышения объективности оценки биомеханических параметров ходьбы выполняли несколько отдельных измерений при её различной скорости.

Графики интегральной нагрузки представляли собой графики зависимости от времени суммарного давления на каждую стопу.

В норме график интегральной нагрузки выглядит в виде плавных линий с периодами одинаковой продолжительности для обеих стоп. В структуре графика интегральной нагрузки при ходьбе в норме можно выделить:

-

- первый максимум, соответствующий переднему толчку (в норме – пяткой);

-

- главный минимум нагрузки, соответствующий одноопорному периоду шага (опора обследуемого на одну конечность, в то время как другую он переносит над опорой);

-

- второй максимум, соответствующий заднему толчку (в норме носком).

Структура графика интегральной нагрузки (ГИН) зависит от скорости ходьбы. В норме структура ГИН одинакова для обеих стоп. При анализе ГИН оценивают плавность, асимметрию таких характеристик для левой и правой стопы, как величина заднего и переднего толчка, главного минимума нагрузки, продолжительность периодов опоры.

Анализ топологии (распределения) давления под стопами

В норме максимальное давление в положении стоя приходится на область пятки, а при ходьбе – также на область головки 1-ой плюсневой кости или 1-3-й плюсневых костей. Меньшее давление наблюдается в области пальцев, наружного продольного свода и совсем незначительное – вплоть до отсутствия – под внутренним сводом стопы. В области пятки наблюдается симметричное распределение давления. С увеличением скорости ходьбы в норме давление смещается в область носка.

При анализе топологии давления обращали внимание на его распределение под каждой стопой, выявляя локализацию перегрузок и наоборот, зон сниженного давления. Кроме того, оценивали симметричность давления под пятками.

Определяли степень асимметрии распределения давления одной стопы по сравнению с другой.

Анализ траектории центра давления под стопами

ТЦД (траектория центра давления) является производной характеристикой от изменения распределения давления под стопой во времени. В норме ТЦД для каждой стопы в положении стоя выглядит в виде точки, расположенной несколько кпереди от проекции голеностопного сустава, а для ходьбы – в виде плавной, лате-рально вытянутой дуги протяженностью почти от центра пятки до области центра носка. При этом ТЦД левой стопы и правой «зеркально отображены», а общая ТЦД для обеих стоп в положении стоя выглядит в виде точки, расположенной по середине изображения измерительных стелек, а при ходьбе – в виде бабочки с одинаковыми «крыльями» и центром, расположенным на продольной оси между изображением стелек.

В норме расположение ТЦД одинаково для различных шагов. При анализе ТЦД обращали внимание на длину шагов, плавность, расположение относительно продольной оси стопы и повторяемость, а также оценивали их симметричность.

Анализ подограммы (последовательности и продолжительности опоры на различные участки стопы)

Подограмма представляет собой графики зависимости суммарной нагрузки от времени для различных отделов стопы. Для отображения подограммы вся стелька условно разделена по продольной оси на 4 части: начиная от пятки, через область продольного свода и головок плюсневых костей и заканчивая областью пальцев. На подограмме графики для этих участков стопы отображены последовательно снизу вверх и обозначены зелёным цветом для левой стопы и красным для правой.

В норме включение стопы в опору осуществляется от пятки через область свода, головки плюсневых костей, заканчиваясь пальцами.

Продолжительность опоры через эти зоны одинакова для обеих стоп.

При анализе подограммы изучали последовательность и продолжительность опоры на различные участки стопы, а также максимальную суммарную нагрузку на них при ходьбе, оценивали симметричность этих характеристик одной стопы по сравнению с другой.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Результаты проведенного обследования представлены в таблице 1.

Анализ полученных результатов показал, что умеренное и незначительное ограничение опорной, рессорной и толчковой функций нижней конечности отмечено в 88,9% результатов лечения больных с травмами и деформациями стоп.

Выраженное ограничение опорной, рессорной и толчковой функций нижней конечности отмечено в 11,1% отдаленных результатов лечения больных, причем удовлетворительный функциональный результат лечения пациентов в данном случае обусловлен этиологией имеющихся деформаций стоп, а именно – поражениями ЦНС (в частности, головного мозга вследствие инсульта и спинного мозга вследствие гематомы, обусловленной его травматическим повреждением).

Таблица 1

|

Результат |

Наименование патологии |

ВСЕГО |

||

|

Врожденные деформации стоп |

Нейрогенные деформации стоп |

Переломы костей стопы |

||

|

Умеренное ограничение опорно-рессорной и толчковой функций нижней конечности и хорошие результаты проведенного хирургического вмешательства |

5 |

6 |

5 |

16 (88,9%) |

|

Выраженное ограничение опорно-рессорной и толчковой функций нижней конечности вследствие патологии переднего либо заднего отдела стоп и удовлетворительные результаты проведенного хирургического лечения |

2 |

0 |

2 (11,1%) |

|

|

ИТОГО |

5 |

8 |

5 |

18 (100%) |

Клинические примеры

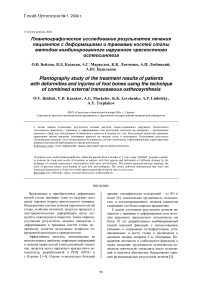

Больной А., 1991 г.р., история болезни № 6465, поступил в клинику 19.07.99 г. с диагнозом: врожденная правосторонняя рецидивирующая косолапость; эквино-варусная деформация правой стопы. Ранее оперирован по Зацепину. 22.07.99 больному проведена операция – ахиллотомия по Баеру, плантотомия, остеотомия переднего и заднего отделов правой стопы, остеосинтез голени и стопы аппаратом спицестержневого типа. В послеоперационном периоде производили дистракцию в аппарате для исправления имеющейся деформации. После фиксации аппарат с голени и стопы демонтирован, в последующем периоде лечения проведен курс физиофункциональной реабилитации. 24.03.03 г. пациент обследован на программноаппаратном комплексе «ДиаСлед». Результаты исследования приведены ниже (рис. 1).

-

1. Общая траектория центра давления левой и правой стопы незначительно смещена кпереди и вправо, что связано с сохранением укорочения правой нижней конечности в пределах 3-4 мм.

-

2. График интегральной нагрузки: походка симметрична, справа небольшое снижение амплитуды как переднего, так и заднего толчка, переката через стопу, т.е. умеренно выраженное ограничение толчковой и рессорной функций.

-

3. Распределение давления под стопами: справа нагрузка на пяточный отдел и на область проекции I пальца незначительно снижена. Умеренное смещение нагрузки в латеральную сторону.

Осанка практически не нарушена. Длина траектории для левой и правой стопы различна: справа – незначительно снижена, как за счет переднего, так и за счет заднего ее отдела, что свидетельствует об удовлетворительной как опорной, так и толчковой функции стопы, однако, мальчик слегка щадит при ходьбе правую ногу.

Таким образом, можно констатировать умеренное ограничение опорной, рессорной и толчковой функций правой нижней конечности относительно левой, а в целом – хороший результат проведенной хирургической коррекции.

Рис. 1. Результат плантографического обследования на аппаратно-программном комплексе «ДиаСлед» пациента А., 11 лет, (3 года 8 месяцев после операции): 1 – поле траектории центра давления, 2 – поле топологий, 3 – картотека пациента, 4 – поле графика интегральной нагрузки, 5 – поле подограммы

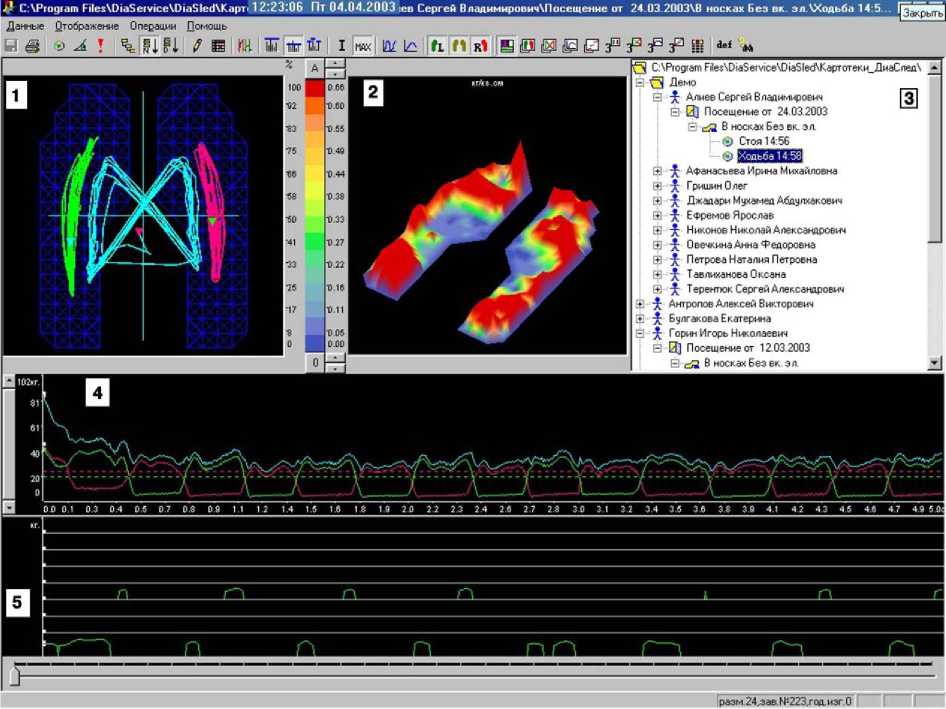

Больной Г ., 1961 г.р., история болезни № 6229, поступил в клинику 3.12.01 г. с диагнозом: последствия перенесенного геморрагического инсульта, правосторонний гемипарез; эквино-варусная деформация стопы. 9.12.01 г. пациенту проведена операция – ахиллотомия по Баеру, плантотомия, трехсуставной артродез суставов правой стопы, остеосинтез правой голени и стопы аппаратом спице-стержневого типа. В послеоперационном периоде производили дистракцию для коррекции имеющейся деформации стопы. После демонтажа аппарата производили физио-функциональное и медикаментозное лечение, направленное на реабилитацию пациента. 13.03.03 г. в результате обследования пациента на программно-аппаратном комплексе «ДиаСлед» было установлено следующее (рис. 2).

-

1. Общая траектория центра давления левой и правой стопы смещена кпереди и влево, нестабильна, что связано с неравномерной нагрузкой на конечности (особенности патетической походки – «приволакивает» ногу). Структура траектории для левой и правой стопы различна: длина траектории справа увеличена за счет заднего отдела стопы, нестабильна, что свидетельствует о снижении функции голеностопного

-

2. График интегральной нагрузки: ходьба вынужденно замедлена, походка асимметрична (справа время опоры на стопу в 2-2,5 раза больше, чем слева), резкое сглаживание главного минимума (практически отсутствует) между максимумами переднего и заднего толчка. Максимум переднего толчка (т.е. толчка пяткой) справа снижен.

-

3. Распределение давления под стопами: справа нагрузка на пяточный отдел снижена, как и нагрузка на головку первой плюсневой кости и 1-й палец. Смещение нагрузки в латеральную сторону симметрично на обеих конечностях (варусная установка стоп отмечалась пациентом и до травмы).

сустава, в том числе невралгического генеза, опорная и толчковая функции стопы снижены, перекат неустойчив.

Таким образом, можно констатировать ограничение опорной, рессорной и толчковой функций правой нижней конечности как в абсолютных показателях, так и относительно левой (главным образом, за счет заднего отдела стопы), причем вследствие не только ортопедической патологии стопы, но и главным образом -поражения ЦНС.

Рис. 2. Результат плантографического обследования на аппаратно-программном комплексе «ДиаСлед» пациента Г., 42-х лет (1 год 3 месяца после операции)

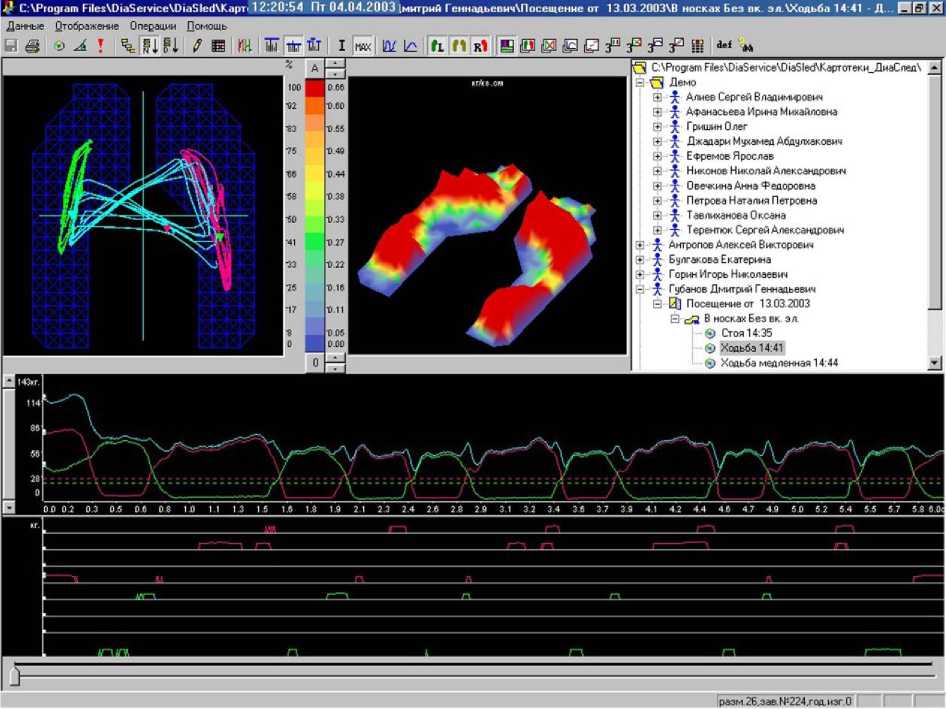

Больной Б., 1963 г.р., история болезни № 9519, поступил в клинику 1.10.00 г. с диагнозом: закрытый перелом правой пяточной кости со смещением отломков. 3.10.00 пациенту проведена операция – остеосинтез правой пяточной кости аппаратом внешней фиксации спицестержневого типа, в ходе которой одномоментно устранено смещение отломков. В послеоперационном периоде осуществляли поддерживающую компрессию в зоне перелома. После демонтажа аппарата проводили курс физио-функциональной реабилитации правой нижней конечности. 17.04.03 г. в результате обследования пациента на программно-аппаратном комплексе «ДиаСлед» было установлено следующее (рис. 3).

-

1. Общая траектория центра давления левой и правой стопы незначительно смещена кпереди, симметрична. Осанка практически не нару-

- шена. Длина траектории для левой и правой стопы практически одинакова.

-

2. График интегральной нагрузки: походка симметрична, справа небольшое снижение амплитуды переднего толчка (опоры на ранее травмированную пятку), т.е. умеренно выраженное ограничение толчковой функции.

-

3. Распределение давления под стопами: нагрузка на пяточный отдел практически одинакова. Умеренное смещение нагрузки в латеральную сторону с обеих сторон (больше справа). Незначительно снижена нагрузка справа на область 2-3 пальцев.

Таким образом, можно констатировать умеренное ограничение опорной и толчковой функций правой нижней конечности относительно левой, а в целом - удовлетворительные результаты проведенного оперативного вмешательства.

Рис. 3. Результат плантографического обследования на аппаратно-программном комплексе «ДиаСлед» пациента Б., 40 лет (2 года 6 месяцев после операции)

ВЫВОДЫ

Проведенный анализ ближайших и отдаленных результатов хирургической реабилитации больных показал, что метод спице-стержневого наружного чрескостного остеосинтеза, применяемый нами при лечении травм и деформаций костей стопы, позволяет в подавляющем большинстве случаев получить хорошие результаты лечения и приблизить статические и функциональные характеристики нижних конечностей к физиологическим.