Пластака передней крестообразной связки трансплантатом «кость-сухожилие-кость» с фиксацией Press-Fit: компромисс или альтернатива?

Автор: Сучилин И.А., Маланин Д.А., Черезов Л., Саргсян А.С.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Токсикология

Статья в выпуске: 4 (20), 2008 года.

Бесплатный доступ

В клиническом исследовании проведена оценка переднего смещения голени после реконструкции передней крестообразной связки коленного сустава с фиксацией бедренного компонента трансплантата из собственной связки надколенника путем плотной посадки по сравнению с фиксацией интерферентным винтом.

Реконструкция крестообразной связки, press-fit фиксация, фиксация интерферентным винтом

Короткий адрес: https://sciup.org/142148743

IDR: 142148743 | УДК: 617.583:616-089.844:616-089.22

Текст научной статьи Пластака передней крестообразной связки трансплантатом «кость-сухожилие-кость» с фиксацией Press-Fit: компромисс или альтернатива?

Аутотрансплантат из связки надколенника «кость-сухожилие-кость» («BTB» — bone — patellar tendon — bone) остается на протяжении нескольких десятилетий одним из наиболее часто используемых пластических матери- алов для реконструкции передней крестообразной связки (ПКС), а его фиксация в костных каналах интерферентными винтами — «золотым стандартом» для сравнения с другими методиками.

Клиническое внедрение P. Hertel [5], H. Boszotta [2] фиксации «путем плотной посадки» (press-fit) трансплантата «кость-сухожилие-кость» способствовало снижению риска, связанного с использованием интерферентных винтов — отделения костного блока от сухожилия, нарушение целостности задней стенки сформированного в бедренной кости канала, отклонения имплантата от оси костного канала и необходимости в ряде случаев его удаления из сустава, в том числе при ревизионных вмешательствах, аллергической реакции на рассасывающиеся имплантаты [4, 11]. Сохранение при этом первичной прочности фиксации нашло в ряде исследований убедительное биомеханическое подтверждение, равно как и наиболее оптимальные биологические условия для сращения костного блока трансплантата со стенками канала в эпифизе бедренной кости.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Клиническое обоснование применения пластики ПКС аутотрансплантатом «кость-сухожилие-кость» с фиксацией костного блока в бедренном канале путем плотной посадки.

В задачи работы входило сравнительное проспективное изучение переднего смещения голени после пластики ПКС с использованием двух способов фиксации трансплантата.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Для исследования послужили результаты наблюдений за 43 пациентами, разделенными на 2 группы: фиксация трансплантата интерферентны-ми винтами ( n = 19) и путем плотной посадки ( n = 24). Средний возраст пациентов — 31 мужчины и 12 женщин — составлял 29 лет. Обе группы были сравнимы по полу, возрасту, давности травмы, уровню физической активности, характеру патологии коленного сустава. Критериями исключения из исследования были: повреждение контрлатерального коленного сустава, сочетанное повреждение или расслабленность задней крестообразной связки, структур внутреннего и (или) наружного отдела капсульно-связочного аппарата, наличие предшествующих пластических операций на коленном суставе, остеоартроз.

Методы исследования включали физикальное обследование, рентгенографию, магнитно-резонансную томографию (МРТ), субъективную и объективную оценку коленного сустава по шкале IKDS, которую осуществляли в сроки от 1 до 1,5 лет после операции. Величину переднезаднего смещения голени определяли с помощью артромет-ра «КТ-1000» (MEDmetric Corporation, San Diego, USA) в положении сгибания в коленном суставе на 300, прилагаемая сила составляла 134 N.

Большинство повреждений коленного сустава в двух группах пациентов было получено при профессиональных или любительских занятиях спортом (81,3 %). Средний период времени между травмой и реконструкцией ПКС составлял 14,4 мес. (от 4 дней до 4,5 лет). Трем пациентам (7 %) операция была выполнена в первую неделю после травмы, семи (16,3 %) — в течение 1 мес., 33 (76,7 %) — более чем через 1 мес. после травмы коленного сустава.

Сочетанные с разрывом передней крестообразной связки повреждения коленного сустава были диагностированы у 32 (74 %) пациентов, по поводу чего выполняли парциальную резекцию внутреннего ( n = 19), наружного (8) или обоих менисков (5), дебридмент (2), «мозаичную» пластику (1), формирование микропереломов (1).

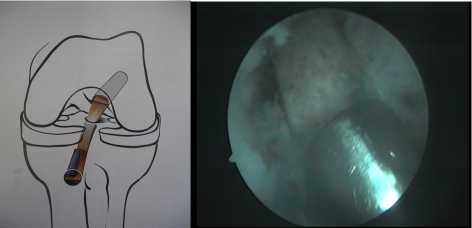

Для пластики передней крестообразной связки использовали аутотрансплантат из средней трети связки надколенника с двумя костными блоками (рис. 1). Ширина трансплантата составляла 10 мм, костным блокам длиной 20 мм при обработке придавали полуцилиндрическую форму.

А. Б.

В. Г.

Рис. 1. Схема операции и результаты послеоперационного лечения:

А — схема операции; Б — press-fit фиксация бедренной части трансплантата (артроскопия); В — восстановленная ПКС (артроскопия); Г — рентгенография после операции

Хирургическая техника артроскопической пластики ПКС чрезбольшеберцовым способом отличалась в двух группах пациентов лишь способом фиксации костного блока трансплантата в бедренном канале. В 10-миллиметровом канале большеберцовой кости связку после натяжения однотипно фиксировали с помощью интерферентного винта диаметром 9 мм.

Расположение трансплантата в заднем отделе межмыщелковой ямки бедренной кости соответствовало 10 ч 30 мин и 1 ч 30 мин для правого и левого сустава соответственно.

Для фиксации 9-миллиметрового костного блока в соответствующем по размеру бедренном канале у пациентов 1-й группы применяли 7-миллиметровый интерферентный винт. Плотную посадку костного блока в 9-миллиметровом канале у пациентов 2-й группы обеспечивали за счет увеличения диаметра последнего до 9,5 мм (рис. 1).

Протокол послеоперационного ведения пациентов предполагал начало ранних движений в коленном суставе с использованием аппарата циклических пассивных движений. При press-fit фиксации в первые 5 недель амплитуду сгибания голени в суставе ограничивали 900. Иммобилизацию в обеих группах пациентов осуществляли в функциональном брейсе или съемной лонгетной гипсовой повязке до 4—5 нед., возрастающую осевую нагрузку рекомендовали через 2—3 нед. после операции.

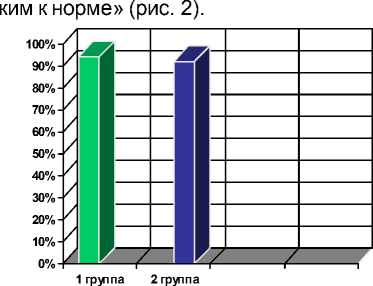

Субъективная оценка по шкале IKDS показала, что после проведенного лечения 42 пациента (98 %) не отмечали неустойчивости оперированного сустава и были удовлетворены его результатами.

Объективная оценка свидетельствовала о том, что состояние 94 % суставов в 1-й группе и 92 % — во второй было «нормальным» или «близ-

1 группа

2 группа

Рис. 2. Сравнительная оценка результатов пластики по шкале IKDC в контрольной и основной группах пациентов

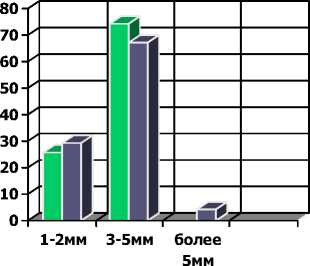

Среднее значение разницы переднего смещения голени между поврежденными и здоровыми суставами после операций в 1-й группе составило 3,5 мм, во 2-й — 3,8 мм. Двадцать шесть процентов пациентов 1-й группы имели разницу 1— 2 мм, 74 % — 3—5 мм. Во 2-й группе аналогичные показатели составляли 29, 67, 4 % соответственно (рис. 3). Pivot shift тест был отрицательным в 93 % наблюдениях, слабо положительным у 2 больных из 1-й и 2-й групп, выраженным — у 1 больного из 2-й группы.

Рис. 3. Сравнительная оценка результатов измерения переднего смещения голени в контрольной и основной группах пациентов

-

■ 1 группа

-

■ 2 группа

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Согласно ряду известных экспериментальных работ, проведенных в 70-х и 80-х годах прошлого столетия, максимальная повреждающая нагрузка на переднюю крестообразную связку составляла от 700 до 1700 Н. Показатели прочности зависели от возрастных изменений структуры сухожильной ткани и значительно уменьшались у лиц пожилого и старческого возраста [14]. Однако при большинстве видов физической активности передняя крестообразная связка редко подвергается таким пиковым нагрузкам. Так при ходьбе нагрузка на нее составляет 169 Н, при подъеме по лестнице — 67 Н, при спуске по лестнице — 445 Н, при подъеме и спуске с возвышенности — 27 и 93 Н соответственно [12]. Считается, что диапазон нагрузок на связку при повседневной активности находится между 30 и 500 Н [6]. Исходя из этих показателей, рекомендуется применение таких способов фиксации трансплантатов, которые бы обеспечивали прочность соединения около 400 Н и соответственно возможность для ранней активной реабилитации коленного сустава. Объективности ради следует отметить, что последний показатель был все-таки взят с некоторым запасом, поскольку нагрузка на реконструированную связку в послеоперационном периоде составляет от 120 до 220 Н [10].

Используемый для пластики передней крестообразной связки 10-миллиметровый трансплантат из связки надколенника с двумя костными блоками выдерживает нагрузку в пределах 600—1000 Н [8].

Большинство рисков компрометирующего влияния на прочность реконструированной связки связывают с областью фиксации трансплантатов. Диапазон максимальных повреждающих нагрузок при использовании для фиксации «золотого стандарта» интерферентных винтов составляет 235—845 Н, в среднем 400 Н [8]. Девятимиллиметровые винты, являясь на 1 мм тоньше костных каналов, обеспечивают более прочную фиксацию по сравнению с семимиллиметровыми — 727 и 390 Н без достовер- ных различий, связанных с применением титановых или биорассасывающихся имплантатов [7, 11].

Рассчитанные величины повреждающих нагрузок на фиксированный путем плотной посадки костный блок трансплантата находятся в пределах 236 — 730 Н, 350Н — в среднем [2, 3, 13]. Показатели прочности фиксации определялись рядом факторов: формой, размерами костных блоков и каналов, величиной углов между сухожильной и костной частями трансплантата.

Биомеханическое тестирование показало пропорциональные взаимоотношения между стабильностью трансплантата и углом прилагаемой нагрузки. Наибольшая первичная стабильность фиксации отмечалась тогда, когда угол между костным блоком и сухожильной частью трансплантата составлял от 60 до 900, что соответствовало амплитуде движений в коленном суставе от 0 до 300. Однако и при угле между костным блоком и связкой в 100, который возникал при сгибании голени до 900, стабильность фиксации оставалась достаточно высокой (350 Н). И лишь при соосности костного блока и связки, которая наступала при сгибании в суставе до 1000 и не могла быть воспроизведена при обычной ходьбе, прочность заклинивания костного блока становилась наименьшей — чуть более 300 Н [2, 9].

Первичная стабильность фиксированного press-fit трансплантата определялась также длиной костного блока. Данная величина не должна была быть меньше 20—30 мм. Существенная разница в прочности фиксации костного блока появлялась лишь тогда, когда длина костного блока приближалась к 15 мм и менее [2, 5].

Наиболее оптимальными формами костного блока «ВТВ»— трансплантата были признаны близкая к цилиндрической или трапециевидная формы, обеспечивающие большую площадь контакта костной ткани и хорошее заклинивание [7].

Весьма важным в технологии press-fit фиксации является обработка с созданием положительной разницы между диаметром костного блока и костного канала. Считается, что костный блок должен быть не менее чем на 0,3—1 мм толще канала. Эта величина может достигать также 1,4 мм. Однако увеличение разницы более чем на 1 мм вызывает трудности в обеспечении плотной посадки и может привести к повреждению костного блока или его соединения со связкой [2, 9].

Необходимо также помнить о том, что прочность аутотрансплантата «ВТВ» в течение первых 4 нед. с момента пластики начинает прогрессивно снижаться, достигая 50 % от первоначальной, и продолжает убывать до 12 нед., независимо от способов фиксации [15].

Возможность полной биологической интеграции костных блоков спустя 6—8 недель после пластики была убедительно показана в экспериментальных работах Clancy W.J., et al., Papageorgiou C., et al., Tomita F., еt al., и др. Более того, фиксация путем плотной посадки некоторым исследователям представлялась менее травматичной для окружающей кости и обеспечивающей лучшую тканевую адаптацию, а следовательно, более благоприятные условия для репаративного процесса [2, 5].

Таким образом, на экспериментальных моделях было показано, что прочность первичной фиксации костного блока при плотной посадке, натяжение и прочность самого трансплантата не уступают показателям при пластике с фиксацией интерферентными винтами и вполне достаточны для своевременного наступления вторичной фиксации — биологической интеграции, начала ранней реабилитации в послеоперационном периоде и обеспечения повседневной активности с незначительными ограничениями.

Полученные в представленной работе результаты были близки с известными литературными данными, свидетельствующими о возможности достижения при выполнении press-fit фиксации трансплантата «ВТВ» благоприятных исходов у 85— 95% больных [1, 2, 5].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вполне сравнимые клинические результаты, равно как и показатели переднезадней стабилизации коленного сустава, позволяют рассматривать press-fit фиксацию трансплантата из связки надколенника в бедренном канале как один из эффективных альтернативных способов пластики ПКС.