Пластичность и стабильность ярового овса по урожайности и массе 1000 зерен

Автор: Байкалова Л.П., Серебренников Ю.И.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 4, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследований 2017-2019 гг., проведенных на Уярском государственном сортоиспытательном участке, расположенном в лесостепной зоне Красноярского края. Цель работы - выявление наиболее пластичных сортов, а также сортов с наибольшей стабильностью, ярового овса по урожайности зерна и массе 1000 зерен при их возделывании по интенсивной технологии. Задачи: вычислить экологическую пластичность и стабильность сортов ярового овса по урожайности и массе 1000 зерен. Методы исследования: опыты и наблюдения проводились в соответствии с методикой государственного сортоиспытания. Закладывались опыты в четырехкратной повторности, учетная площадь делянки - 25 м2. В качестве объектов исследования выступили сорта пленчатого и голозерного овса: Тубинский, Аргумент, Голец, Саян, Сиг и Урал-2. За стандарт брали сорт Тубинский. Показатели экологической пластичности и стабильности определяли по методам S.A. Eberhart et W.A. Russell, Rossielle et Hamblin, Г.Т. Селянинова с применением компьютерной программы «Excel»...

Экологическая пластичность, стабильность, урожайность, масса 1000 зерен, овес яровой

Короткий адрес: https://sciup.org/140248949

IDR: 140248949 | УДК: 633.13 | DOI: 10.36718/1819-4036-2020-4-37-44

Текст научной статьи Пластичность и стабильность ярового овса по урожайности и массе 1000 зерен

Введение. Знание потенциала адаптивности сортов необходимо для правильного их размещения во всех почвенно-климатических зонах. Для его оценки используются параметры экологической пластичности и стабильности [1]. По A.D. Bradshaw, пластичность – способность генотипа изменять величину признаков в разных условиях выращивания, а стабильность – отсутствие пластичности [2].

По утверждению Д.Н. Прянишникова и И.В. Якушкина [3], овес – не культура сухих районов. Исследованиями Л.П. Байкаловой, О.А. Долговой [4] установлено, что в Красноярском крае максимальная урожайность овса формируется в лесостепи Причулымья. В связи с этим он в районах с большим недостатком летних осадков заменяется ячменем. Кроме того, вегетационный период у овса длиннее, чем у ячменя. Это является причиной того, что его северные границы располагаются южнее ячменных. С учетом вышесказанного, зная пластичность и стабильность сорта, можно отодвинуть границы распространения как сорта, так и культуры в целом. Для этого надо учитывать климатические условия в регионе, в котором предполагается внедрение сорта (культуры). Например, в регионе с недостатком летних осадков можно начать выращивать сорт, способный давать в указанных условиях не менее высокие урожаи, чем в регионе с достаточным их количеством.

Цель исследования . Оценить способность современных сортов овса давать одинаково высокие урожаи и массу 1000 зерен в условиях интенсивного земледелия в лесостепи Красноярского края в различных метеоусловиях.

Задачи: вычислить экологическую пластичность сортов овса по урожайности зерна и массе 1000 зерен; вычислить стабильность сортов овса по урожайности зерна и массе 1000 зерен.

Объекты и методы исследования. Полевые исследования проводились на полях конкурсного сортоиспытания Уярского государственного сортоиспытательного участка в 2017– 2019 гг. в Красноярской лесостепи Красноярского края – в соответствии с методикой госсорто-испытания [5]. Почва – выщелоченный чернозем. Предшественник – пшеница яровая. Опыты закладывались в 4-кратной повторности с рен-домизацией в пределах каждой из двух групп.

Учетная площадь каждой делянки – 25 м2. Способ посева – рядовой. Коэффициент высева – 5,0 млн всх. зерен/га. Обработка почвы осуществлялась в соответствии с агротехническими правилами, принятыми для данной почвенноклиматической зоны. Вносились удобрения: куриный помет (60 т/га), Ν (44 т/га), Ρ 2 О 5 (52 т/га). Осуществлялось предпосевное протравливание семян, обработка посевов всех сельскохозяйственных культур инсектицидами и фунгицидами. В данной работе было задействовано 6 сортов ярового овса преимущественно красноярской селекции. Овес подразделяется на 2 группы: пленчатый (5 сортов) и голозерный (1 сорт – Голец).

Расчет коэффициента линейной регрессии (экологической пластичности) (bi), меры стабильности (s2d), индекса условий среды (Ij) осуществлялся по методике S.A. Eberhartet, W.A. Russell [6], стрессоустойчивость (У2-У1) – по методике Rossielle et Hamblin [7]. Индекс эко- логической пластичности (ИЭП) и индекс стабильности (L′) определялись по методике А.А. Грязнова (2000) [8]. Показатель уровня стабильности сорта (ПУСС) определялся по методике Э.Д. Неттевича, А.И. Моргунова, М.И. Максименко (1985) [9], коэффициент вариации (V) – по методике Б.А. Доспехова (1985) [10], а размах урожайности (d) – по В.А. Зыкину (1984) [11]. Гидротермический коэффициент (ГТК) рассчитывался по Г.Т. Селянинову [12]. Расчеты выполнены с помощью компьютерной программы «Excel» из офисного пакета программ MicrosoftOffice методом введения в соответствующие ячейки формул, используемых для расчета данных параметров.

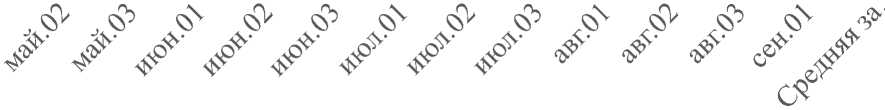

Метеоусловия лет испытания отличались друг от друга. Самой прохладной декадой была 2-я декада мая (7,5 °С), а самой теплой – 3-я декада июня (21,4 °С) (рис. 1).

^^^^^^^2017 ^^^^^м2018 ^^^^^м2019

Рис. 1. Подекадный ход температур вегетационного периода на Уярском ГСУ в 2017–2019 гг., °С

Осадков меньше всего было в 1-й декаде июня (4,4 мм), а больше всего – во 2-й декаде августа (40,1 мм) (рис. 2).

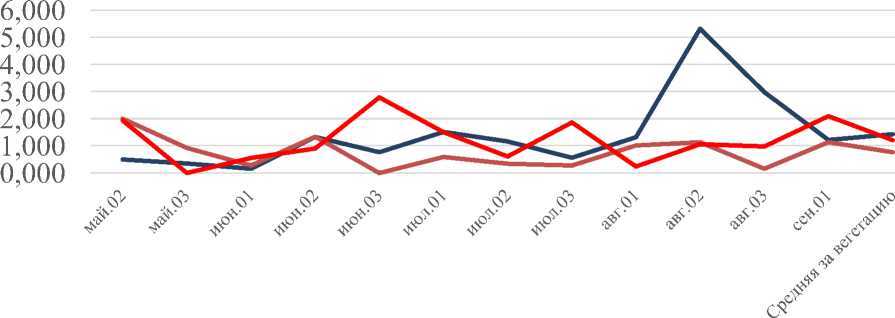

Гидротермический коэффициент (ГТК) был наименьшим в 1-й декаде июня (0,3), а наибольшим – во 2-й декаде августа (2,5) (рис. 3).

Засушливые условия сложились в 2018 г., когда осадков не было на протяжении 33 дней – с 17 июня по 19 июля (если судить по внешнему виду растений). Хотя на самом деле было 2 сухих периода – 17 и 13 дней. Осадки 4 и 6 июля (4,0 и 6,0 мм соответственно) фактически не принесли улучшения ситуации, то есть растения их просто не заметили. Кроме июня-июля 2017 г. засушливые условия отмечались в августе 2018 г. и августе 2019 г.

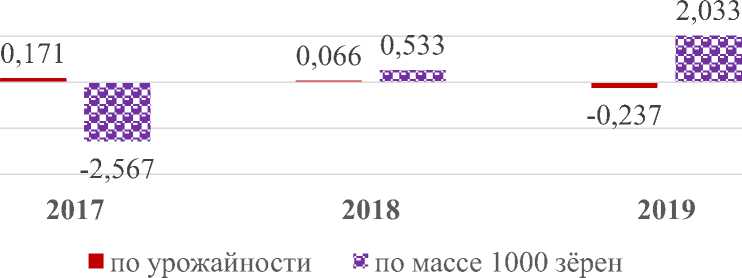

Индекс условий среды по годам был различным (рис. 4).

^^^ш2017 ^^^^^м2018 ^^^^в2019

Рис. 3. Гидротермический коэффициент вегетационного периода на Уярском ГСУ в 2017–2019 гг.

-2

-4

Рис. 4. Индекс условий среды для урожайности и массы 1000 зерен овса

По урожайности У1 соответствовал 2017 г., У2 – 2019 г. По массе 1000 зерен сложилась обратная ситуация: У1 соответствовал 2019 г., У2 – 2017 г. При этом погодные условия лет исследований в целом соответствовали требованиям биологии исследуемой культуры.

Результаты исследования и их обсуждение. Наибольшая урожайность в среднем за годы исследований отмечена у сортов Тубин- ский, Аргумент и Саян. У этих же сортов среднемноголетняя урожайность в контрастные годы также выше, чем у остальных исследуемых сортов. При этом стоит отметить тот факт, что в контрастные годы урожайность больше среднемноголетней у сортов Саян, Сиг и особенно Урал 2. У последнего разница составляет 0,38 т/га (табл. 1).

Таблица 1

|

Сорт |

2017 |

2018 |

2019 |

Средняя |

(У1+У2)/2 |

|

Тубинский (станд.) |

4,26 |

4,32 |

3,03 |

3,87 |

3,65 |

|

Аргумент |

3,88 |

4,43 |

3,18 |

3,83 |

3,53 |

|

Голец |

2,50 |

3,28 |

2,41 |

2,73 |

2,46 |

|

Саян |

3,62 |

3,13 |

3,76 |

3,50 |

3,69 |

|

Сиг |

3,40 |

3,30 |

3,39 |

3,36 |

3,40 |

|

Урал 2 |

3,66 |

2,23 |

3,10 |

3,00 |

3,38 |

|

НСР 05 А |

0,19 |

||||

|

НСР 05 В |

0,14 |

||||

|

НСР 05 А×В |

0,33 |

Урожайность сортов овса ярового, т/га

Максимальная масса 1000 зерен формировалась у сортов Аргумент, Урал 2 и Саян; у них же она была больше и в контрастные годы ((У1+У2)/2) (табл. 2). У сортов Тубинский, Голец и Саян данный параметр наибольшим был в контрастные годы в сравнении со средней за годы исследований.

Таблица 2

Масса 1000 зерен сортов овса ярового, г

|

Сорт |

2017 |

2018 |

2019 |

Средняя |

(У1+У2)/2 |

|

Тубинский (станд.) |

37,2 |

37,5 |

42,9 |

39,20 |

40,05 |

|

Аргумент |

42,9 |

49,8 |

48,8 |

47,17 |

45,85 |

|

Голец |

29,1 |

27,7 |

30,6 |

29,13 |

29,85 |

|

Саян |

45,0 |

44,3 |

44,9 |

44,73 |

44,95 |

|

Сиг |

39,8 |

47,5 |

45,2 |

44,17 |

42,50 |

|

Урал 2 |

41,4 |

47,2 |

50,6 |

46,40 |

46,00 |

|

НСР 05 А |

10,67 |

||||

|

НСР 05 В |

7,55 |

Наибольшей стрессоустойчивостью (У2-У1) по урожайности зерна обладают сорта Голец, Саян, Сиг. Наиболее высокую и стабильную урожайность в различных условиях среды формируют сорта Тубинский, Аргумент и Саян. ИЭП был рассчитан по формуле

УС 1 УС 2 УС n

ИЭП= СУО 1 СУО 2 СУО n

, где УС – урожайность сорта; СУО – средняя урожайность всех сортов в опыте; 1, 2 и т.д. – число опытов.

Коэффициент вариации (V) – стандартное отклонение, выраженное к средней арифметической данной совокупности. Незначительная изменчивость урожайности (V) у сортов Саян и Сиг. Из остальных сортов только у сорта Урал 2 она превысила 20%-й рубеж (табл. 3).

Очень высокую отзывчивость на изменения условий выращивания в условиях интенсивной технологии показали сорта Тубинский и Аргумент. В противоположность им остальные сорта проявили себя как слабоотзывчивые. Такие сорта считаются наиболее адаптированными к изменениям условий выращивания благодаря тому, что bi у них меньше 1 [13]. В целом по урожайности в интенсивных условиях возделывания наиболее пластичными были сорта Аргумент, Саян, Сиг.

Таблица 3

|

Сорт |

У2-У1 |

ИЭП |

V |

bi |

|

Тубинский (станд.) |

-1,23 |

1,138 |

18,813 |

3,289 |

|

Аргумент |

-0,70 |

1,129 |

16,358 |

2,251 |

|

Голец |

-0,09 |

0,807 |

17,525 |

0,811 |

|

Саян |

0,14 |

1,041 |

9,443 |

-0,730 |

|

Сиг |

-0,01 |

0,997 |

1,638 |

-0,047 |

|

Урал 2 |

-0,56 |

0,887 |

24,046 |

0,426 |

Пластичность сортов ярового овса по урожайности

ПУСС позволяет одновременно учитывать уровень и стабильность урожайности и характеризует способность отзываться на улучшение условий выращивания, а при их ухудшении поддерживать достаточно высокий уровень продуктивности. ПУСС вычисляется умножением средней урожайности сорта на индекс стабиль- ности (L'). Его, в свою очередь, рассчитывают делением средней урожайности сорта на коэффициент вариации (V). Чем выше ПУСС – тем стабильнее сорт. Наиболее стабильные урожаи, по данным L'(индекс стабильности), формировали Сиг, Саян и Аргумент (табл. 4).

Таблица 4

|

Сорт |

L' |

ПУСС |

d |

S2d |

|

Тубинский (станд.) |

0,206 |

0,796 |

29,861 |

1,060 |

|

Аргумент |

0,234 |

0,897 |

28,217 |

0,785 |

|

Голец |

0,156 |

0,425 |

26,524 |

0,458 |

|

Саян |

0,371 |

1,300 |

16,755 |

0,219 |

|

Сиг |

2,054 |

6,908 |

2,655 |

0,006 |

|

Урал 2 |

0,125 |

0,373 |

39,071 |

1,038 |

Стабильность сортов ярового овса по урожайности

Они же проявили высокую способность формировать довольно высокие урожаи независимо от условий выращивания. Голец, Саян, а особенно Сиг, проявили себя как сорта, способные давать стабильные урожаи в различных условиях выращивания. У них же мера стабильности (S2d) имеет наименьшую величину, что свидетельствует об их высокой приспособленности к ухудшению условий выращивания. Аргумент, Голец, Саян и Сиг показали общую способность формировать стабильно высокие урожаи (табл. 4).

Голец, Саян, Сиг показали наибольшую стрессоустойчивость по массе 1000 зерен. Бо- лее высокая экологическая пластичность была у сортов Аргумент, Саян, Урал 2, изменчивость массы 1000 зерен не превысила 10 % у всех сортов, кроме Урала 2 (табл. 5). Соответственно, у овса масса 1000 зерен преимущественно имеет незначительную величину. Это отчасти подтверждают результаты исследований, проведенных на Канском государственном сортоиспытательном участке в 2008–2011, 2013–2016 гг., где данный показатель не превышал 11,1 % в условиях экстенсивного земледелия [14].

Пластичность сортов ярового овса по массе 1000 зерен

Таблица 5

|

Сорт |

У2-У1 |

ИЭП |

V |

bi |

|

Тубинский (станд.) |

-5,70 |

0,938 |

8,183 |

1,068 |

|

Аргумент |

-5,90 |

1,128 |

7,905 |

1,424 |

|

Голец |

-1,50 |

0,698 |

4,978 |

0,209 |

|

Саян |

0,10 |

1,073 |

0,846 |

-0,052 |

|

Сиг |

-5,40 |

1,056 |

8,949 |

1,371 |

|

Урал 2 |

-9,20 |

1,108 |

10,026 |

1,981 |

Коэффициент линейной регрессии сортов Тубинский, Аргумент, Сиг, Урал 2 позволяет сделать вывод: данные сорта способны формировать высокую массу 1000 зерен в лучших условиях и резко снижать ее в худших. Голец и Саян, наоборот, лучше приспособлены к ухудшению условий выращивания.

По массе 1000 зерен как наиболее пластичные себя показали сорта Аргумент, Голец и Саян.

По всем показателям стабильности вне конкуренции был Саян. По индексу стабильности остальные сорта показали приблизительно одинаковые результаты. По ПУСС несколько лучший результат среди остальных сортов показал Аргумент (табл. 6).

Таблица 6

|

Сорт |

L' |

ПУСС |

d |

S2d |

|

Тубинский (станд.) |

4,790 |

187,781 |

13,287 |

8,036 |

|

Аргумент |

5,966 |

281,414 |

13,855 |

5,479 |

|

Голец |

5,852 |

170,497 |

9,477 |

3,725 |

|

Саян |

52,855 |

2364,396 |

1,556 |

0,256 |

|

Сиг |

4,935 |

217,970 |

16,211 |

10,568 |

|

Урал 2 |

4,628 |

214,746 |

18,182 |

0,103 |

Стабильность сортов ярового овса по массе 1000 зерен

Размах массы 1000 зерен, кроме Саяна, меньше 10 % только у голозерного сорта Голец. У других сортов он существенно превышает 10%-й уровень. Только по мере стабильности Саян уступил звание лучшего сорту Урал 2. У последнего фактическая масса 1000 зерен меньше отличалась от теоретически возможной, чем у Саяна. S2d показывает отклонение фактических показателей от теоретически возможных (рассчитываемых на основе средней величины сорта и индекса среды). Чем этот показатель ближе к нулю, тем отклонение факта от теории меньше. По параметрам стабильности величины массы 1000 зерен Аргумент, Голец, Саян показали лучший результат. Это говорит о том, что они могут формировать крупную массу 1000 зерен стабильно в любых условиях. Особенно это касается Саяна.

Выводы. Выявлены наиболее пластичные и стабильные сорта ярового овса в Красноярской лесостепи при возделывании их по интенсивной технологии:

-

1) наиболее пластичными по урожайности зерна сортами ярового овса являются Аргумент, Саян, Сиг. К самым пластичным сортам ярового овса по массе 1000 зерен относятся Аргумент, Голец, Саян;

-

2) стабильно формируют высокую урожайность и массу 1000 зерен сорта ярового овса Аргумент, Голец и Саян.

Список литературы Пластичность и стабильность ярового овса по урожайности и массе 1000 зерен

- Сокол Т.В., Петренкова В.П., Кобизева Л.Н. Екологiчна пластичнiсть та стабiльнiсть зразкi в генофонду гороху застiй кiстю до хвороб та шкiдникiв // Селекцiя i насiнництво. 2012. Вип. 101. С. 20-29.

- Bradshaw A.D. Evolutionary significance of phenotypic plasticity in plants // Advances in Genetics. 1965. Vol. 13. P. 115-155.

- Прянишников Д.Н., Якушкин И.В. Растения полевой культуры (частное земледелие). М. : Сельхозгиз, 1936. 844 с.

- Байкалова Л.П., Долгова О.А. Корреляционная зависимость содержания белка в зерне овса различных сортов от биологических особенностей и экологических факторов в Красноярском крае // Кормопроизводство. 2018. № 8. С. 30-34.

- Федин М.А. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Общая часть. Вып. 1. М., 1985. 269 с.

- Eberhart S.A., Russell W.A. Stability parameters for comparing varieties // J. Crop. Sci. 1966. V. 6. № 1. P. 36-40.

- Rossielle A.A., Hamblin J.В. Theoretical aspects selection for yield in stress and non-stress environments // Crop Science. 1981. № 6. P. 21.

- Грязнов А.А. Селекция ячменя в Северном Казахстане // Селекция и семеноводство. 2000. № 4. С. 2-8.

- Неттевич Э.Д., Моргунов А.И., Максименко М.И. Повышение эффективности отбора яровой пшеницы на стабильность урожайности и качества зерна // Вестник с.-х. науки. 1985. № 1. С. 66-73.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Колос, 1985. 351 с.

- Зыкин В.А., Мешков В.В., Сапега В.А. Параметры экологической пластичности сельскохозяйственных растений, их расчет и анализ: метод. рекомендации. Новосибирск: Сиб. отд-ние ВАСХНИЛ, 1984. С. 1-24.

- Селянинов Г.Т. О сельскохозяйственной оценке климата // Труды о сельскохозяйственной метеорологии. 1928. Вып. 20. С. 169-178.

- Сапега В.А., Турсумбекова Г.Ш. Урожайность среднеспелых сортов яровой пшеницы и параметры их адаптивности в различных природно-климатических зонах Северного Зауралья // Успехи современного естествознания. 2016. № 11. С. 65-69.

- Байкалова Л.П., Серебренников Ю.И. Голозерный ячмень и овес в Сибири. Красноярск: Изд-во КрасГАУ, 2018. 298 с.