Пластика голеней имплантатами: повторные операции

Автор: Мариничева И.Г., Мантурова Н.Е.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Статья в выпуске: 1 (65), 2019 года.

Бесплатный доступ

В России увеличение голеней достаточно популярная операция. Вместе с тем недостаточно данных об осложнениях после установки имплантатов, отсутствует их анализ, не разработаны методы коррекции и профилактики.Автор обладает опытом 53 повторных операций после пластики голеней имплантатами. Неправильный подбор эндопротезов был причиной коррекции у 36 пациентов, ошибки хирурга при их установке у 7, смещение имплантата у 4 и его контурирование у 6 женщин. Проведен анализ каждой группы осложнений.Методом выбора при повторных операциях автор считает установку имплантатов под медиальную головку икроножной мышцы, что предотвращает их смещение и изолирует от предыдущей полости. Результат коррекции прямо зависит от правильного подбора имплантатов. Автор рекомендует использовать собственный способ выбора имплантатов с учетом длины икроножной мышцы и стройности ноги в целом. Для исключения технических ошибок необходимо достаточное знание анатомии голени.Визуализацию имплантатов после увеличения голени по эстетическим показаниям наблюдали у 26 из 561 пациентов, что в трех из них требовало замены. В большой степени контурирование обусловлено конструкцией самих эндопротезов. Показано преимущество индивидуально изготавливаемых имплантатов улучшенной формы.

Пластика голеней имплантатами, эндопротез

Короткий адрес: https://sciup.org/142221713

IDR: 142221713 | УДК: 617-089 | DOI: 10.17238/issn2072-3180.2019.1.18-23

Текст научной статьи Пластика голеней имплантатами: повторные операции

Контурная пластика голеней имплантатами более 40 лет используется в пластической хирургии. Первоначально операция разрабатывалась для коррекции гипотрофий мышц голеней, развивающихся при врожденной косолапости, полиомиелите, конской стопе... По мере усовершенствования хирургической техники увеличение голени имплантатами начали использовать и в эстетической хирургии для коррекции так называемой ложной кривизны ног.

Имплантаты дают наиболее стабильный и прогнозируемый результат по сравнению с филерами и свободной пересадкой жировой ткани. Однако, имплантат – это инородное тело, для которого характерны специфические осложнения.

В литературе тема увеличения объема голеней имплантатами освещена крайне поверхностно, имеются единичные работы, фиксирующие развитие таких осложнений, как образование сером до 42,9 %, разрыв имплантата до 17,6 % и его смещение до 7,9 % [1,2]. Возможность развития контрактур вокруг имплантата достигает 23,5 %, а неудовлетворенность результатом – 5,3 % [2,3]. Описаны единичные случаи развития компартмент синдрома [4]. К сожалению, осложнения приведены без какого-либо их анализа, при этом у некоторых цифры достигали неприемлемых значений. Более того, не отражены способы решения сложившихся проблем и методы их профилактики.

Целью настоящей работы был анализ специфических осложнений после увеличения объема голеней имплантатами, требующих выполнения повторных операций. Представлены методы хирургической коррекции и рекомендации по предупреждению осложнений.

Материал и методы

Автор обладает опытом контурной пластики голеней с 2000 года. Силиконовые имплантаты использованы у 672 пациентов, в том числе для односторонней коррекции гипотрофий и гипоплазий у 23 человек, исправления последствий введения полиакриламидного геля в 35 случаях, при первичных операциях по эстетическим показаниям у 561 пациента. Повторные вмешательства выполнены у 53 человек, шесть из них первично оперированы автором, 47 – поступили для коррекции из других медицинских учреждений. Структура пациентов по показаниям к повторным операциям представлена в таблице 1.

Осложнения приведены только для пациентов, первично оперированных автором по эстетическим показаниям.

Замену имплантатов выполнили у 49 пациентов, из них у 22 на индивидуально изготовленные изделия. В четырех случаях ранее установленные эндопротезы использовали повторно. У 44 пациентов изменили слой установки имплантатов на более глубокий – под медиальной головкой икроножной мышцы, у других пациентов имплантаты установили под собственную фасцию голени.

Таблица 1

Структура повторно оперированных пациентов

|

Осложнения |

Осложнений у автора (n = 561) |

Повторно оперировано пациентов |

||

|

Автора |

Внешних |

Всего |

||

|

Контурирование имплантата |

26 (4,6 %) |

3 |

3 |

6 |

|

Смещение имплантата |

2 (0,4 %) |

2 |

2 |

4 |

|

Неправильный подбор |

1 (0,2 %) |

1 |

35 |

36 |

|

- по длине |

– |

– |

11 |

11 |

|

- по объему |

1 |

1 |

24 |

25 |

|

Неправильная установка |

– |

– |

7 |

7 |

|

- под собственной фасцией |

– |

– |

2 |

2 |

|

- под поверхностной фасцией |

– |

– |

5 |

5 |

|

Итого повторных операций |

6 |

47 |

53 |

|

Результаты и обсуждение

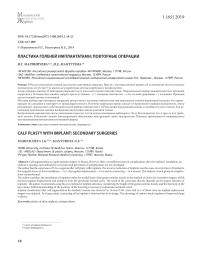

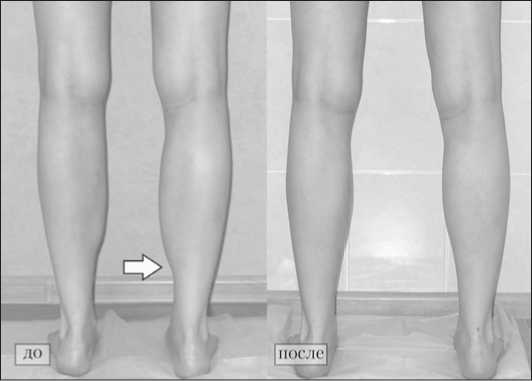

Как видно из таблицы 1, наиболее частым осложнением у автора было контурирование имплантата у 4,6 % пациентов. Под этим подразумевали визуализацию имплантата преимущественно в нижней трети голени (рис. 1).

Рис. 1. Визуализация имплантатов в нижней трети голеней при хорошем общем эстетическом результате

Следует отметить, что положительный эффект от эндопротезирования голеней был настолько выраженный, что лишь трое пациентов выразили неудовлетворенность полученным результатом и были оперированы повторно.

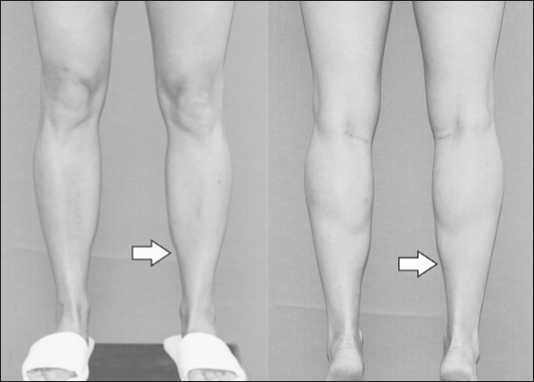

Всего по причине контурирования имплантатов реопе-рировали шесть пациентов, включая поступивших из других лечебных учреждений. Во всех случаях заметная визуализация эндопротезов сопровождалось их деформацией с «выдавленным» в сторону их нижнего полюса когезивного силиконового геля (рис. 2).

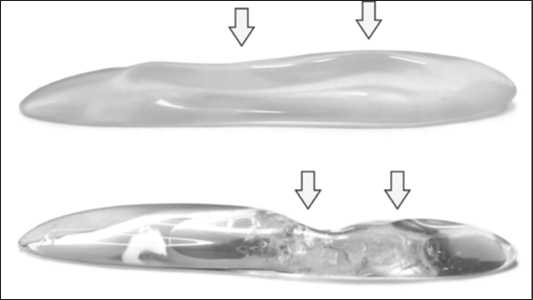

Рис. 3. Контурирование и замена имплантатов с установкой под медиальную головку икроножной мышцы

Использование более коротких имплантатов, не выходящих за пределы медиальной головки икроножной мышцы, для лечения и профилактики контурирования имел обратный эффект. К автору ранее обращались пациенты, которым были установлены эндопротезы, совпадающие с длиной икроножных мышц (рис. 4).

Рис. 2. Деформированные имплантаты

По мнению автора причиной деформации имплантатов явилось динамическое сдавление его верхних отделов головкой икроножной мышцы вследствие чего когезивный гель перемещался вниз, в плоскую часть эндопротеза и вызывал ее утолщение. Этому также способствовала более тонкая фасция в нижней трети голени.

Для коррекции подобных осложнений автор вначале использовал серийно производимые имплантаты, только устанавливал их глубже, под медиальную головку икроножной мышцы. Вследствие изменения слоя расположения эндопротеза удавалось отойти от существующей старой полости. Кроме того, нижняя часть имплантата на большем протяжении была дополнительно покрыта сухожильной частью медиальной головки икроножной мышцы, что способствовало сохранению его формы.

Пример описанного способа коррекции предоставлен на рис. 3.

Пациентка К. через год после увеличения голеней имплантатами обратилась с жалобами на деформацию в области нижней трети голеней. Удален ранее установленный деформированный имплантат объемом 165 мл и под медиальную головку икроножной мышцы установлен более узкий имплантат объемом 135 мл. Кроме стабильной формы такой способ позволил получить более плавный переход в нижней трети голени, а также менее выраженное медиальное «выпячивание» имплантата за счет перемещения икроножной мышцы кзади.

В последующем автор разработал для повторной контурной пластики голеней имплантат усовершенствованной конструкции, предотвращающей перемещение силиконового геля в его нижнюю часть. Улучшенный имплантат при подмышечной установке достоверно снизил риск повторного контурирования в отдаленном послеоперационном периоде.

Рис. 4. Изменение контура при совпадении с длиной икроножной мышцы

Такое совпадение подчеркивает развитие мышц и смело может быть рекомендовано для контурной пластики бодибилдерам, но никак не улучшает привлекательность женских ног. Поэтому подобные случаи рассматриваем как осложнение – неправильный подбор имплантатов. Распространение подобного осложнения обусловлено ошибочным предположением некоторых хирургов, что размер заднего фасциального футляра голени ограничен длиной головки икроножной мышцы.

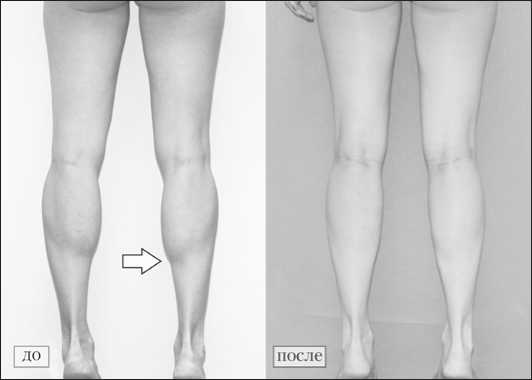

В данном примере при длине медиальных головок икроножных мышц по 17 см удалены ранее установленные им-

плантаты длиной 17,7 см объемом 110 мл. Установлены индивидуально изготовленные эндопротезы длиной по 22 см и объемом по 105 мл, получен эстетически привлекательный результат с плавным внутренним контуром голени. По мнению автора длина имплантата должна превышать длину икроножной мышцы не менее чем на 3-4 см, что позволит обеспечить плавный переход в нижней трети голени.

Помимо просчетов, зависящих от длинны имплантата, более часто встречаются ошибки, связанные определением объема при подборе имплантата. Проблема обусловлена как отсутствием опыта у специалистов, так и нелинейной матрицей большинства производимых изделий, при которой имплантат меньшего объема может дать больший прирост проекции мягких тканей чем следующий по каталогу. Эндопротезы чрезмерного объема заметно деформирую контур голени и в большинстве случаев требуют замены.

На рис. 5 пример установки имплантата объемом 160 мл с частичным расположением под медиальной головкой икроножной мышцы. О неопытности хирурга помимо ошибки при выборе имплантата свидетельствуют разрезы кожи, выполненные на значительном удалении от подколенной складки. К сожалению, это не единичный случай подобных разрезов. Глядя на сформированные рубцы, автор испытывает огорчение, поскольку они остаются видимыми на всю жизнь и формируют у пациенток дополнительный комплекс. В данных обстоятельствах доступом по существующим рубцам выполнена замена имплантатов на индивидуально изготовленные улучшенной формы с размещением их под медиальными головками икроножных мышц.

Рис. 5. Деформация голеней вследствие установки имплантата чрезмерного объема

Неопытность хирурга проявляется не только в выборе имплантата, но и при выполнении хирургического вмешательства. Так недостаточное знание анатомии голени приводит к ошибочному размещению имплантата под ее поверхностной фасцией. Например, пациентка И., вскоре после операции начала отмечать постепенно нарастающую деформацию в нижней трети голеней (рис.6).

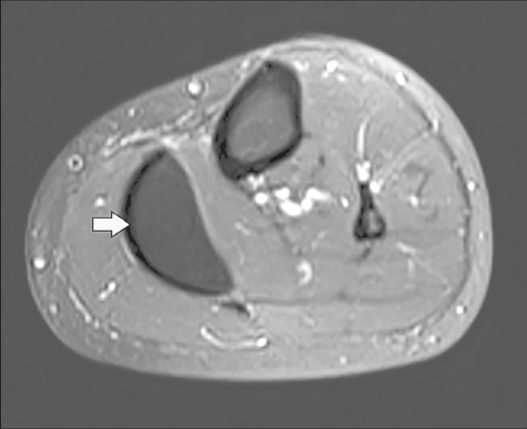

Рис. 6. Расположение имплантата под поверхностной фасцией голени

При ревизии на правой ноге выявлено расположение имплантата под поверхностной фасцией голени и напряженная серома объемом до 150 мл, на левой конечности имплантат расположен под собственной фасцией, но деформирован, не исключено, что во время установки. Образование сером является характерным признаком размещения силиконовых эндопротезов под поверхностной фасцией, что подтверждается литературными данными. В данном случае для коррекции использовали индивидуально изготовленные имплантаты улучшенной формы, которые установили под медиальные головки икроножных мышц.

Неправильное расположение имплантатов наблюдали также при их установке в задний фасциальный футляр голени. Вследствие того, что пространство под задним листком собственной фасции голени не имеет ограничений по ширине и фасция с подлежащей мышцей связана лишь рыхлой соединительной тканью, возможно формирование полости для имплантата не только медиально, но и вдоль всей ее задней поверхности. Например, пациентка О. обратилась с жалобами на отсутствие результата после установки силиконовых имплантатов объемом 135 мл (рис. 7).

При ревизии имплантаты были расположены в заднем фасциальном футляре, но слишком латерально, ближе к малой подкожной вене. Эти же имплантаты переустановлены медиальнее – ложная кривизна ног была устранена в полном объеме.

Особенности строения заднего фасциального футляра способствуют развитию такого осложнения как смещение имплантата, чаще одностороннего, что приводит к асимметрии. Рыхлые перемычки между мышечным эпимизием и поверхностным листком фасции очень непрочные и разрушаются даже при небольшом воздействии. Поэтому в раннем послеоперационном периоде до формирования соединитель-но-тканной капсулы, фиксирующей эндопротез, возможно его смещение под внешним воздействием. В частности, при глубоком приседании на корточки, привычке сидеть нога на ногу, неправильном наложении эластичного бинта. Осложнение характерно при установке имплантатов с небольшой базой, то есть для коротких и узких изделий.

Рис. 7. Отсутствие эффекта от операции после установки имплантатов

Безусловно, в первую очередь при подобном осложнении имеется подозрение на ошибку хирурга, но, при несимметричной установке имплантатов различия между голенями заметны сразу на операционном столе и уже на первой перевязке пациенты обращают на это внимание. При развитии подобных осложнений через несколько недель после операции вероятнее они обусловлены нарушением послеоперационного режима.

Автор неоднократно привлекался в качестве эксперта при рассмотрении претензий на некачественное оказание медицинской услуги при контурной пластике голеней. И именно асимметрия в послеоперационном периоде являлась основной причиной обращения пациентов в суд. Поэтому крайне важно обращать внимание на этот фактор.

Например, пациентка М. через 3 месяца после операции обратилась с жалобами на асимметрию голеней (рис. 8).

При обследовании диагностировано различное положение имплантатов. Эндопротезы небольшого объема по 85 мл расположены под собственной фасцией. Оперирована повторно, для устранения асимметрии те же имплантаты установили под медиальные головки икроножных мышц.

Накопленный опыт показал, что при установке имплантатов под медиальной головкой икроножной мышцы снижается вероятность его контурирования, а также получается более естественный контур голени. Межмышечное пространство ограничивает положение эндопротеза и препятствует его смещению (рис.9).

Рис. 8. Смещение имплантатов в послеоперационном периоде

Рис. 9. Силиконовый имплантат под медиальной головкой икроножной мышцы

Однако, при сильном воздействии в раннем послеоперационном периоде возможно «выдавливание» имплантата из-под мышцы. Поэтому независимо от способа установки эндопротеза необходимо обращать внимание пациента на соблюдение послеоперационного режима. Установка имплантат под мышцу при повторных операциях позволяет разделить сформированные полости, «уйти» от растянутой фасции глубже.

Использование предложенных автором усовершенствованных имплантатов позволило решить главную проблему недостатков конструкции известных эндопротезов, а именно способность к утолщению их нижней части, вызывающей контурирование в отделенном послеоперационном периоде.

Установка имплантатов под поверхностной фасцией сопровождается образованием сером в послеоперационном периоде, что всегда требует повторного хирургического вмешательства.

Осложнения после повторных операций наблюдали в двух случаях. После замены неправильно подобранных имплантатов на серийно производимые изделия через 6 месяцев развилось их контурирование в нижней трети голеней. Реэндопротезирование не проводили, поскольку пациенты не предъявляли соответствующих жалоб. Эти случаи дополнительно подтверждают необходимость применения имплантатов усовершенствованной формы.

Выводы

Наиболее частым осложнением увеличения голеней является контурирование имплантатов в их нижней трети, что может вызывать неудовлетворенность у пациентов и требовать повторных операций. Визуализация имплантатов в послеоперационном периоде во многом обусловлена их конструкцией, что требует изменения формы изделия для профилактики осложнений.

Наибольшую проблему представляет неправильный подбор имплантатов, что обуславливает две трети от всех повторных операций. Для подбора имплантатов автор рекомендует использовать свою теорию улучшения формы ног, основанную на линиях выпуклостей и западений, а также учитывать длину икроножной мышцы.

Недопустимо высокий уровень технически неправильно выполненных операций свидетельствует о недостаточной подготовке специалистов в этом направлении и требует большего внимания при подготовке по профилю «пластическая хирургия».

Список литературы Пластика голеней имплантатами: повторные операции

- De la Pena-Salcedo J.A., Soto-Miranda M.A., Lopez-Salguero J.F. Calf implants: a 25-year experience and an anatomical review // Aesthetic Plast. Surg. 2012; 36(2): 261-270.

- Lemperle G. Kostka K. Calf augmentation with new solid silicone implants // Aesthetic Plast. Surg. 1993: 17(3): 233-237.

- Aiache A. Leg contouring with calf implants // Clin. Plast. Surg. 1996; 23: 737-749.

- Niechajev I., Krag C. Calf augmentation and restoration: long-term results and the review of the reported complications // Aesthetic Plast. Surg. 2017; 41: 1115-1131.