Пластина с гравировкой из комплекса начала верхнего палеолита мастерской им. А.П. Окладникова

Автор: Федорченко А.Ю., Филатов Е.А., Селецкий М.В., Филатова М.О.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены основные результаты анализа каменной пластины с гравировкой из культурного горизонта 4 мастерской им. А.П. Окладникова (Восточное Забайкалье). Стратиграфическая позиция и технико-типологические характеристики каменной индустрии данного горизонта позволяют датировать находку в хронологических рамках ранних этапов верхнего палеолита. Изучение пластины базировалось на данных технологического и экспериментально-трасологического методов, дополнялось результатами трехмерного моделирования. В результате исследования на остаточной ударной площадке пластины были выявлены свидетельства использования подготовки зоны расщепления нуклеуса с помощью пикетажа - специфического технического приема, распространенного в комплексах начального верхнего палеолита Северной и Центральной Азии. Проведенный анализ показал, что на пластине представлен фрагмент гравировки в виде ритмичных удлиненных нарезок, нанесенных инструментом с V-образным лезвием на естественную поверхность отдельности до ее расщепления. Большинство насечек располагается в ряд и скошено относительно продольной оси артефакта; часть линий пересекают их под острым углом, образуя перекрестия. Проведенное исследование позволяет предполагать, что выполненная гравировка не была связана с символической деятельностью, а несла функцию маркировки преформы нуклеуса или отдельности сырья. Смысловое значение подобных отметок может трактоваться как знак собственности или особой ценности маркированного материала. Данное предположение согласуется с фиксируемыми высокими потребительскими характеристиками материала, из которого получена пластина, и с функциональностью самой стоянки. Мастерская им. А.П. Окладникова расположена на первичных выходах сырья, откуда происходила транспортировка материала для его дальнейшего использования на стоянках и поселениях долины р. Ингода.

Восточное забайкалье, начальный верхний палеолит, технологический анализ, гравировки, сырьевые стратегии

Короткий адрес: https://sciup.org/145146135

IDR: 145146135 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0282-0288

Текст научной статьи Пластина с гравировкой из комплекса начала верхнего палеолита мастерской им. А.П. Окладникова

Верхнепалеолитические изделия с гравировкой образуют выразительный корпус археологических источников, традиционно привлекающий особое внимание исследователей [Гвоздовер, 1985; Деме-щенко, 2018; Корнева, 2020]. На территории Сибири артефакты подобного рода фиксируются уже на самых ранних этапах верхнего палеолита. В большинстве случаев они выполнялись из кости и бивня, потребительские характеристики которых предоставляли древним косторезам большую свободу для воплощения художественного замысла. В контексте сибирского верхнего палеолита артефакты с гравировкой представлены, как правило, единичными уникальными изделиями – например, на стоянках Красный Яр, Ошурково, Афонтова Гора III, Кокорево II, Берелех, Каменка А, Студеное II (см. напр.: [Абрамова, 1962, табл. XLIII, LIX; Бадер, Флинт, 1977; Абрамова, 1979, табл. XXIV; Лбова, 2000, рис. 22; Мещерин, Разгильдеева, 2002]). Наиболее детально практика нанесения изображений или орнамента на поверхность орудий, украшений и скульптуры посредством прорезания или прочерчивания линий различной глубины представлена в археологических коллекциях Мальты [Липнина, 2002], Янской стоянки [Питулько и др., 2012, рис. 21–22], Денисовой пещеры [Деревянко, Шуньков, 2004, рис. 12; Деревянко и др., 2019], Черноозерья II [Шмидт, 2021].

В палеолитических комплексах Сибири большинство примеров нанесения простейших гравировок на поверхность каменных артефактов связано с оформлением предметов персональной орнаментации, чаще всего – подвесок (см. например, [Ко-гай, Роговской, 2013; Лбова и др., 2014, Федорченко, 2015]). Артефакты из минерального сырья в виде плиток, галек или изделий со сложными изображениями, оформленные в техниках прорезания, пропиливания, прочерчивания или выбивки, на их фоне составляют относительно немногочисленную группу [Диков, 1979, с. 66; Кириллов, 1980; Астахов, 1999, табл. XIV; Ташак, 2009]. В исследовательской практике подобные артефакты обычно анализируются с позиции их принадлежности к проявлениям древнего символизма или выполнения утилитарных функций [Еськова, Гаврилов, 2018]. Предметом настоящего исследования послужила каменная пластина с гравировкой, обнаруженная в 2021 г. при разборе археологической коллекции мастерской им. Окладникова (Восточное Забайкалье). Данная находка является уникальной для палеолита Сибири и позволяет по-новому раскрыть некоторые поведенческие особенности палеолитических обитателей начала верхнего палеолита Забайкалья.

Материалы и методы исследования

Мастерская им. А.П. Окладникова – первый стратифицированный объект эпохи палеолита, открытый на территории Забайкалья. Памятник расположен в среднем течении р. Ингода, приурочен к северовосточному склону палеовулкана Титовская Сопка, выступающего восточным отрогом хребта Черского. В настоящее время Сопка представляет собой полого-наклонный массив с господствующей абсолютной высотой 945 м. Выходы вулканического сырья и удобное географическое расположение массива привлекали популяции древнего человека в среднем и верхнем палеолите. Так на юго-западных склонах Титовской Сопки были выявлены 16 памятников Су-хотинского комплекса, на северо-восточных – палеолитические мастерские Скальная и им. А.П. Окладникова [Филатов, 2016; 2021].

После открытия мастерской им. А.П. Окладникова в 1950 г. исследования памятника осуществлялись на протяжении нескольких этапов: в 1959 г. – А.П. Окладниковым, в 1961 г. – В.Е. Ларичевым и А.П. Окладниковым, 1962 г. – С.Н. Астаховым, 1967 г. – И.И. Кирилловым [Филатов, Филатова, 2020]. Результаты проведенных работ не получили должного освещения в научной литературе. В сжатой форме сведения об итогах исследований этого объекта отражены в справочнике по палеолитическим местонахождениям СССР [Береговая, 1960], статье С.Н. Астахова [2018, с. 14–19] и серии иных, главным образом, обобщающих публикаций [Кириллов, Рижский, 1973; Окладников, 1975; Кириллов, 2011].

Обсуждаемый артефакт с гравировкой происходит из культурного слоя 4 раскопа 2 (1961 г.) памятника. В покровных отложениях на этом участке было выделено пять культурных слоев, охватывающих по хронологии практически всю эпоху верхнего палеолита. Культурный слой 4 залегает в карбонизированных педоседиментах МИС 3 и планигра-фически маркируется углистыми прослоями и очагами (в интерпретации автора раскопок) [Ларичев,

1961]. Анализ углистого заполнения очага №5 этого культурного слоя позволил выявить древесный уголь, принадлежащий рододендрону даурскому ( Rhododendron dauricum L.) (см. статью М.О. Филатовой, Е.А. Филатова «Первое антракологическое исследование древесных углей в Восточной Сибири: по материалам мастерской им. А.П. Окладникова» в этом сборнике). До получения результатов радиоуглеродного датирования стратиграфическая позиция археологического материала и его технико-типологические характеристики позволяют предварительно относить комплекс культурного слоя 4 к ранним этапам верхнего палеолита и датировать его в хронологическом интервале от 40 до 30 тыс. некал. л.н.

Первичное расщепление комплекса горизонта 4 характеризуется объемными и плоскостными

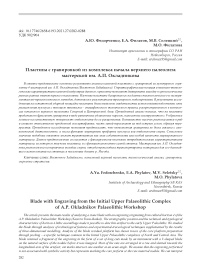

Рис. 1. Пластина с гравировкой комплекса начального верхнего палеолита из мастерской им. А.П. Окладникова. 1 – общий вид; 2 – 3D-модель.

формами нуклеусов, расщепление которых было направлено на получение пластинчатых форм. В коллекции зафиксировано 106 пластин, включая полупервичные и первичные. Расщепление предполагало минимальную подготовку преформ, поэтому сколы с естественной поверхностью могут относиться к группе целевых. Категория пластин представлена 53 целыми формами, среди них 18 имеют параллельную огранку (34 %), 26 – полупервичные (49 %), 9 – первичные (17 %).

Проведенное исследование базировалось на данных технологического и экспериментально-трасологического методов, дополненных результатами трехмерного моделирования. Идентификация и исследование способов подготовки зон расщепления, анализ макро- и микроследов обработки проводились посредством микроскопа Альтами СМ0745-Т с увеличением от ×7 до ×45. Процедуре микро скопического изучения артефакта предшествовала очистка в ультразвуковой ванне. Фотофиксация следов осуществлялась с использованием фотокамеры Canon EOS 5D Mark IV, объектива EF 100mm f/2.8L Macro IS USM и штатива с ручной доводкой на резкость. Для 3D-моделирования артефакта применялся сканер структурированного подсвета RangeVision Spectrum, последующее редактирование получаемых изображений и создание модели реализовались в программном обеспечении ScanCentre NG и Geomagic WRAP (пробные версии). Фиксация метрических характеристик гравировок на поверхности пластины происходила в программе Geomagic Design X, подготовка коллажа, составленного путем расположения модели артефакта в шести проекциях, посредством KeyShot 9 (пробные версии).

Результаты исследования

Краевая пластина с гравировкой выполнена из темно-серого тонкозернистого туфа, имеет параллельную дорсальную огранку, сохраняющую участок с остаточной естественной поверхностью, параллельные края и подтреугольное поперечное сечение (рис. 1). Профиль артефакта преимущественно прямой, слабо изогнут в дистальной зоне, окончание скола – перьевидное. Ударная площадка пластины слабовыпуклая, линзовидная в плане. Дорсальный карниз подработан редуцированием, несет эпизодические следы забитости и заглажен-ности вследствие ударного воздействия отбойника или заглаживания вспомогательным каменным инструментом. Посредством трехмерного моделирования были уточнены метрические характеристики артефакта – его длина достигает 65,06 мм, ширина – 19,14 мм, толщина – 10,28 мм.

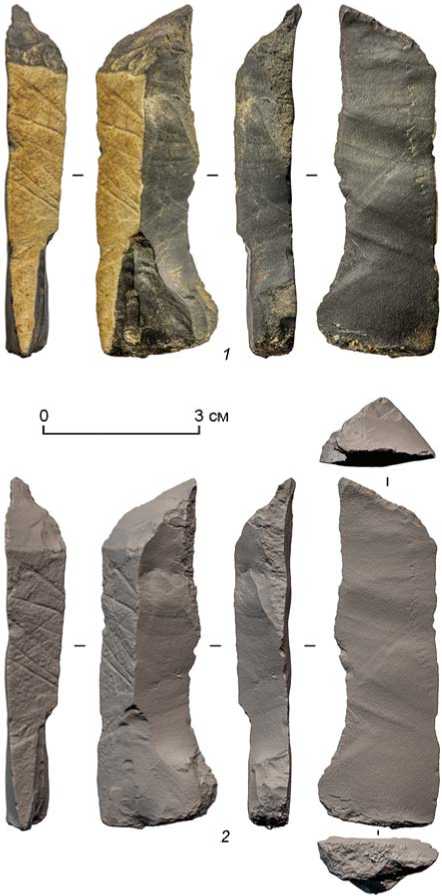

Проведенный анализ позволил выявить на площадке пластины свидетельства применения специфической техники подготовки зоны расщепления – пикетажа (рис. 2). При увеличении ×10–×45 на площадке отмечены признаки смятости, легкой забитости и выкрошенности, придающие поверхности шероховатый, ячеистый вид. Указанный прием находит прямые аналогии в индустриях начала верхнего палеолита Алтая, Северного Казахстана, Монголии и Забайкалья [Славинский и др., 2017; Zwyns, Lbova, 2019; Харевич и др., 2020]. Поперечный край на дистале, а также один из продольных краев в медиальной части пластины несут следы эпизодической ретуши утилизации.

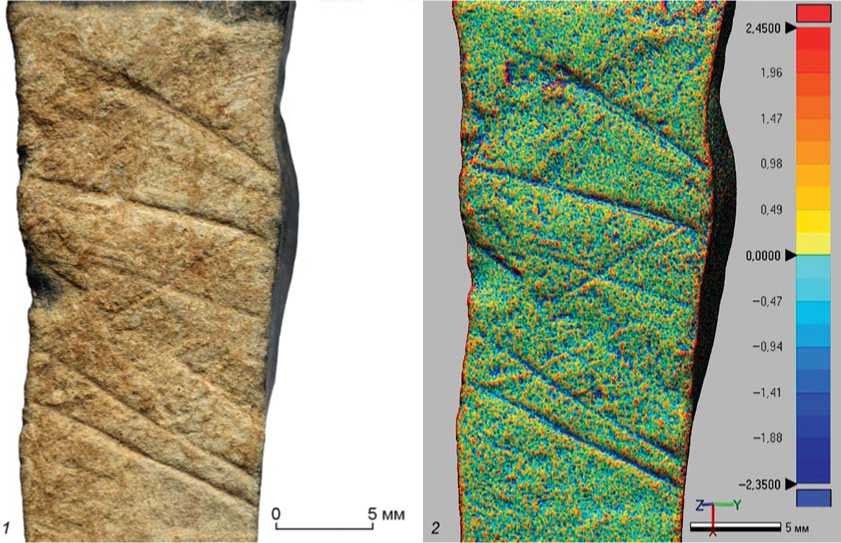

Уникальность анализируемому артефакту придает наличие гравировки в виде ритмичных удлиненных нарезок (рис. 3). Следы гравировки фиксируются на остаточной естественной поверхности в медиальной части пластины. Серия из 14 неглубоких линий различной длины прорезана каменным инструментом с узким V-образным лезвием – вероятно, другой пластиной. Десять насечек, ориентированных под углом от 10 до 35º относительно продольной оси артефакта, располагаются в ряд. Пять самых крупных нарезок длиной от 12,46 до 14,68 мм пересекают пластину от одного продольного края до другого. Две линии размером 5,41 и 9,14 мм до стигают, примерно, 1/2 ширины исследуемого участка. Еще пять коротких нарезок 2,30–3,06 мм длиной являются, по всей видимости,

Рис. 2. Следы подготовки зоны расщепления на остаточной ударной площадке пластины.

пробными. Ширина насечек в основном ряду колеблется от 0,25 до 0,85 мм, расстояние между линиями – 2,5–9,5 мм. Противопоставлены этому ряду две насечки (8,74 и 9,4 мм в длину), которые пересекают четыре линии основной группы под острым углом (50–70º), образуя перекрестия. Анализ дорсальной поверхности пластины и морфологии резных линий позволяет предполагать, что гравировка могла быть нанесена до момента получения пластины, предположительно на этапе отбора отдельности или создания преформы нуклеуса.

Рис. 3. Гравировка на пластине комплекса начального верхнего палеолита из мастерской им. А.П. Окладникова.

1 – макро-фото; 2 – карта кривизны сетки.

Обсуждение

В территориальном и хронологическом отношении ближайшие примеры гравированных каменных изделий зафиксированы в материалах культурного горизонта 3 стоянки Подзвонкая в Западном Забайкалье [Ташак, 2009]. В комплексе начального верхнего палеолита этого памятника отмечено шесть каменных артефактов с изображениями, нанесенными выбивкой и прочерчиванием. Изображение первого типа выполнено на площадке бипродольно-го подпризматического нуклеуса из туфа. Площадка нуклеуса естественная, на ее шероховатой патинированной поверхности в технике точечной выбивки выполнена серия удлиненных линий, часть из которых пересекаются под прямым углом относительно друг друга. Пятью предметами представлены тонкие сланцевые плитки с прочерченными линиями и штрихами, передающие, по мнению автора находок, контуры зооморфных или абстрактных фигур [Там же, с. 56].

На наш взгляд, наиболее точные аналогии гравированной пластине из комплекса начала верхнего палеолита мастерской им. А.П. Окладникова происходят из коллекции стоянки восточного граветта Хотылево-2 (пункт А) [Еськова, Гаврилов, 2018]. В материалах этого памятника выявлена представительная серия кремневых изделий с орнаментальными композициями, нанесенными на известковую корку. В общей сложности здесь отмечено 268 предметов с гравировкой, охватывающих основные категории каменной индустрии стоянки Хотылево-2: преформы ядрищ, нуклеусы, пластины, технические сколы, отщепы, орудия на пластинах. Половина выявленных примеров относится к орудийных формам. В результате технологического анализа было установлено, что в подавляющем большинстве случаев гравировка наносилась на начальных этапах цикла расщепления, что подтверждается данными ремонтажа. Предполагается, что подобная практика могла быть связана с маркировкой преформ из приносного сырья [Там же, с. 142].

Указанная интерпретация вполне согласуется с данными, полученными в результате исследования изделия с мастерской им. А.П. Окладникова. Выполненная гравировка на естественной поверхности артефакта в данном случае не была связана с символической деятельностью, а несла функцию маркировки преформы нуклеус а или отдельности сырья. Смысловое значение подобных отметок может трактоваться как знак собственности или особой ценности маркированного материала. Последнее, в целом, согласуется с фиксируемыми высокими потребительскими качествами материала, из которого получена пластина и функциональ-286

ностью самого памятника – мастерская им. А.П. Окладникова расположена на первичных выходах сырья, откуда происходила транспортировка материала для его дальнейшего использования на стоянках и поселениях долины р. Ингоды.

Экспериментально-трасологические исследования выполнены в рамках проекта ИАЭТ СО РАН № 02642021-0011 (А.Ю. Федорченко), 3D-моделирование – по проекту РНФ № 20-78-10125 (М.В. Селецкий).

Список литературы Пластина с гравировкой из комплекса начала верхнего палеолита мастерской им. А.П. Окладникова

- Абрамова З.А. Палеолит Енисея. Афонтовская культура. - Новосибирск: Наука, 1979. - 157 с.

- Абрамова З.А. Палеолитическое искусство на территории СССР. - М.; Л.: Наука, 1962. - 86 с.

- Астахов С.Н. Палеолит Енисея. Палеолитические стоянки на Афонтовой горе в г. Красноярске. - СПб.: Европейский дом, 1999. - 207 с.

- Астахов С.Н. Шурфы-шахты для добычи каменного сырья в палеолите на Титовской сопке // Записки ИИМК РАН. - 2018. - № 19. - С. 13-19.

- Бадер О.Н., Флинт В.Е. Гравировка на бивне мамонта с. Берелеха // Мамонтовая фауна Русской равнины и Восточной Сибири. - Л.: Наука, 1977. - С. 68-72.

- Береговая Н.А. Палеолитические местонахождения СССР // Материалы и исследования по археологии СССР. - 1960. - № 81. - С. 106-107.

- Гвоздовер М.Д. Орнамент на поделках костёнков-ской культуры // Советская Археология. - 1985. - № 1. -С. 9-22.

- Демещенко С.А. Композиционные закономерности в искусстве палеолита // Проблемы истории, филологии, культуры. - 2018. - № 2. - С. 177-190.

- Деревянко А.П., Шуньков М.В. Становление верхнепалеолитических традиций на Алтае // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2004. - № 3 (19). -С. 12-40.

- Деревянко А.П., Шуньков М.В., Федорченко А.Ю., Козликин М.Б. Палеолитическая скульптура из Денисовой пещеры // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Т. 25. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. - С. 103-108.

- Диков Н.Н. Древние культуры Северо-Восточной Азии. - М.: Наука, 1979. - 352 с.

- Еськова Д.К., Гаврилов К.Н. Кремень с гравировками и особенности использования каменного сырья на стоянке восточного граветта Хотылево 2А // Краткие сообщения Института археологии. - 2018. - Вып. 250. -С. 129-143.

- Кириллов И.И. Предметы изобразительного искусства палеолитического поселения Сохатино IV (Титовская сопка) // Звери в камне. - Новосибирск: Наука, 1980. - С. 239-246.

- Кириллов И.И. Титовская сопка // Малая энциклопедия Забайкалья: Археология. - Новосибирск: Наука, 2011. - С. 288-289.

- Кириллов И.И., Рижский М.И. Очерки древней истории Забайкалья. - Чита: Статуправление Чит. обл., 1973. - 137 с.

- Когай С.А., Роговской Е.О. Орнаментированные предметы из раскопок палеолитического местонахождения Мамоны II (Иркутск) // Известия Иркутского гос. ун-та. Сер.: Геоархеология. Этнология. Антропология. -2013. - № 1 (2). - С. 62-70.

- Корнева Т.В. Орнаментика верхнепалеолитической стоянки Мальта // Археологические вести. - 2020. -Вып. 27. - С. 48-59.

- Ларичев В.Е. Отчет о раскопках на Титовской сопке в 1961 г. // НОА ИА РАН. - 1961. - Р. 1. - № 2238. - 27 с.

- Лбова Л.В. Палеолит Северной зоны Западной Забайкалья. - Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2000. - 240 с.

- Лбова Л.В., Волков П.В., Долгорукова Н.А., Барков А.В., Ларичев В.Е. Предметы неутилитарного назначения верхнепалеолитического местонахождения Малая Сыя (технологический аспект) // Вестник Ново-сиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. - 2014. - Т. 13, вып. 5: Археология и этнография. - С. 91-100.

- Липнина Е.А. Мальтинское местонахождение палеолитических культур: современное состояние изученности и перспективы исследования. - Дисс. ... канд. ист. наук. - Новосибирск, 2002. - 235 с.

- Мещерин М.Н., Разгильдеева И.И. О находках произведений искусства «малых форм» на палеолитическом поселении Студеное-2 // История и культура востока Азии. - Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2002. - Т. 2. -С. 116-120.

- Окладников А.П. Древнее Забайкалье (культурноисторический очерк) // Быт и искусство русского населения Восточной Сибири. - Ч. 2. Забайкалье. - Новосибирск: Наука, 1975. - С. 6-20.

- Питулько В.В., Павлова Е.Ю., Никольский П.А., Иванова В.В. Янская стоянка: материальная культура и символическая деятельность верхнепалеолитического населения Сибирской Арктики // Российский археологический ежегодник. - 2012. - № 2. - С. 33-102.

- Славинский В. С., Рыбин Е.П., Белоусова Н.Е., Федорченко А.Ю., Хаценович А.М., Анойкин А.А. Специфический способ подготовки зоны расщепления нуклеусов в начальном верхнем палеолите Южной Сибири и Центральной Азии // Stratum plus. Археология и культурная антропология. - 2017. - № 1. - С. 221-244.

- Ташак В.И. Символизм в начале верхнего палеолита Западного Забайкалья // Записки ИИМК РАН. - 2009. -№ 4. - С. 50-62.

- Федорченко А.Ю. Каменные украшения VII культурного слоя Ушковских стоянок (Центральная Камчатка): технологический анализ // Вестник СВНЦ ДВО РАН. - 2015. - №1. - С. 100-114.

- Филатов Е.А. Сухотинский геоархеологический комплекс: научный путеводитель по палеолитическим памятникам Сухотинского геоархеологического комплекса. - Чита: Забайкальский гос. ун-т, 2016. - 44 с.

- Филатов Е.А. Палеолит Восточного Забайкалья: по материалам мастерской им. А. П. Окладникова - Вы-пускн. квалификац. работа магистранта. - Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2021. - 190 с.

- Филатов Е.А., Филатова М.О. Топографические исследования мастерской имени А.П. Окладникова в Восточном Забайкалье // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Т. 26. - Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2020. - С. 258-262.

- Харевич В.М., Зоткина Л.В., Анойкин А.А., Тай-магамбетов Ж.К. Вспомогательные инструменты расщепления в каменных индустриях начальной поры верхнего палеолита (по материалам стоянки Ушбулак) // Stratum plus. Археология и культурная антропология. - 2020. - №1. - С. 239-256.

- Шмидт И.В. Информационный потенциал орнаментированных фрагментов костяных изделий из Черноозер-ской коллекции // Уральский исторический вестник. - 2021. - №1 (70). - С. 129-136.

- Zwyns N., Lbova L.V. The Initial Upper Paleolithic of Kamenka site, Zabaikal region (Siberia): A closer look at the blade technology // Archaeological Research in Asia. - 2019. - Iss. 17. - P. 24-49.