Платинометалльно-алмазоносная Большепатокская провинция (Приполярный Урал)

Автор: Голдин Б.А., Калинин Е.П.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 1 (133), 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128010

IDR: 149128010

Текст статьи Платинометалльно-алмазоносная Большепатокская провинция (Приполярный Урал)

в систему Вангыръюских озер, обнажается небольшая (20—30 см) как бы «приваренная» к щелочным базальтои-дам полоса эксплозивных брекчий, в которых был найден обломок кристалла алмаза. Выше по ручью до его истоков фиксируется крупное овально-округлое тело (2.0 х 1.0 км в плане) эруптивных брекчий с серпентин-клинохлор-флого-пит-диопсидовым цементом, перспективных на алмазы и платину.

В 1980 г. Б. А. Голдиным был вновь обнаружен кристалл алмаза вместе с платиной уже в русловых песках этого ручья, рассекающего всю полосу щелочных базальтоидов, интерпретируемых как палеовулкан (обн. 1786). Здесь в его строении принимают участие вулканиты основного и щелочно-ультраос-новного составов. В современном эрозионном срезе отчетливо выделяются жерловая и прижерловая фации, а также субинтрузивное тело лерцолитовых клинопироксенитов. Центральная жерловина диаметром 870 м сложена каль-цит-лейцит-диопсидовыми образованиями и окружена зоной брекчий того же состава, образующих полузамкнутый контур шириной 100 м. Брекчии характеризуются однородностью обломков размером до 25 см, но имеющих разнообразную форму: овальную, угловатую. Брекчии сменяются туфами, которые локализуются в понижениях древнего вулканического рельефа. Мощность туфовых образований колеблется от нескольких до 120 м. Нижняя часть тела сложена беспорядочно расположенными отдельными обломками и глыбами щелочно-базальтоидных вулканитов и пород субстрата. Центральная часть тела изобилует кальцитовыми и гематитовыми прожилками, содержит вкрапленность Zn—Fe-шпинели, гроссуляра и перовскита. К востоку прослеживаются дайки пикритодолери-тов, сменяющихся мелкозернистыми клинопироксенитами с прожилково-вкрапленным халькопирит-пирит-пир-ротиновым оруденением. К югу по левому борту ручья расположено тело ванадийсодержащих эссексит-долеритов,

К. г.-м. н. Е. П. Калинин minraw@geo.komisc.ru

между которыми и песчаниками лапто-пайской свиты наблюдаются полевошпатовые метасоматиты с прожилково-вкрапленной пирит-пирротиновой минерализацией с Ir, Pt, Os, Ru, Ni, Ta, Nb (обн. 1787). К западу размещаются карбонатиты с TR (см. рисунок).

Трубчатое тело эруптивных брекчий щелочно-базальтоидного состава расположено к северо-востоку от озера Сиговое (самого северного из Вангыръ-юских озер). Вмещающими породами являются шпинель-диопсидовые кли-нопироксениты, лейкократовые доле-риты, песчаники. В клинопироксенитах содержатся платиноиды, Au и теллуриды Au, Ag, Cu. К северо-востоку и востоку в пределах эродированной зоны в экзоконтакте интрузивных щелочно-базальтоидных брекчий развито про-жилково-вкрапленное оруденение халь-копирит-зигенит-пирротиновой ассоциации, приуроченное к трахибазальтам и трахидолеритам.

Значительную площадь на водоразделе рек Седъю и Большой Паток занимает кальдера (см. рисунок), в пределах которой размещаются две формации — трапповая и щелочно-базальто-идная. Вулканические жерла цилиндрической, дайкообразной и более сложной формы имеют вертикальное и крутое залегание. Размеры их в поперечнике колеблются от нескольких сотен метров до нескольких километров (обычно 0.5—2.0 км). Они выполнены интрузивными брекчиями и лавобрекчиями. Субвулканическая фация представлена различными по составу и форме телами (силлами, локколитами, штоками, дайками). В центральной части среди пород субстрата, представленных ри-фейскими пестроокрашенными филлитами, размещается (обн. 30) овальнопродолговатое тело эруптивных брекчий с угловатыми обломками, сцементированными флогопит-диопсидовыми клинопироксенитами. Наблюдается густая вкрапленность гроссуляра, шпине-лидов, цинкхромсодержащего магнетита. Имеются определенные перспективы на алмазы и платину.

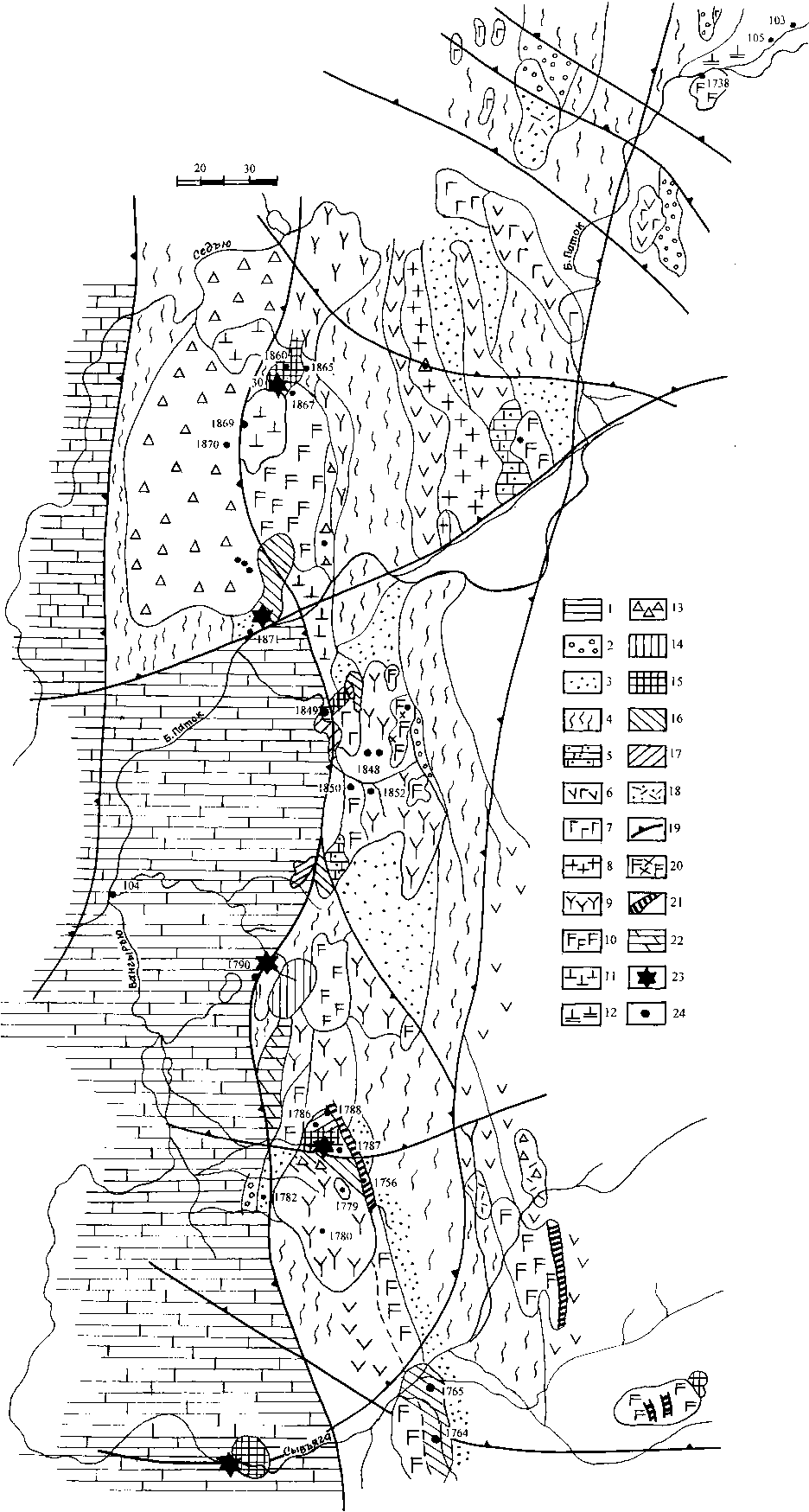

Геологическое строение рифтогенной золото-платиноидо-алмазоносной прогнозноперспективной Вангыръюско-Большепа-токской провинции (Приполярный Урал). 1 — карбонатные породы (О2‒3); 2 — конгломераты, кварцитопесчаники (О1); 3 — песчаники, редкогалечниковые конгломераты (V1); 4 — филлиты, серицитокварцевые сланцы (V); 5 — мраморы (TR, Ru, шпинель); 6 — базальты, долери-ты, трахибазальты (V); 7 — долериты, пикри-тодолериты; 8 — трахилипариты, микросиениты; 9 — трахибазальты, нефелиниты, базаниты; 10 — габбро-долериты, клинопироксениты; 11 — субщелочные пикритодолериты, щелочные клинопироксениты, ийолиты, мелилитолиты, уртиты; 12 — карбонат-флогопитовые мета-соматиты; 13 — интрузивные брекчии, лаобрек-чии щелочно-ультраосновной формации, перспективные на алмазы; 14 — интрузивные брекчии с клинохлор-флогопит-диопсидовым цементом (алмазы, Pt); 15 — Zn—Fe-шпинель-диоп-сидовые и гроссуляр-диопсидовые скарны (ме-тасоматиты) с Cu, Pt, Ru, Ir, TR, Zn оруденением; 16 — пирит-халькопирит-пирротиновая минерализация с зигенитом, твердым раствором (Pt + Ru + Ir + Os); 17 — эруптивные брекчии щелочно-базальтоидной формации; 18 — гематитовое оруденение с наложенной сульфидной минерализацией, Ag, TR, Pt, Au; 19 — разломы; 20 — титаномагнетит-апатитовое оруденение с Ru, шпинель, корунд, алмазы; 21 — лерцо-лит-пикриты — алмаз + коэсит; 22 — карбонатиты с Nb, TR; 23 — места находок алмаза и платины; 24 — места взятия минералогических и геохимических проб

Номера обнажений с рудной и редкометалльной минерализацией, с проявлениями Au, Ag, Pt и алмазов

-

30 — брекчии с алмазами;

1786 — флогопит-диопсид-шпинель-гроссуляровые породы с алмазом и Pt;

1738 — тешениты, карбонат-клино-хлор-флогопитовые метасоматиты с Ru, Ir, Os, Pt, Ag, Au, TR;

-

104 — карбонатные метасоматиты с Bi, Mo, TR, Ru;

1871 — пикритодолериты с Cu—Ru— Ir оруденением;

1849 — Zn—Fe-шпинель-диопсидовые скарны с Cu—Ru оруденением;

1850 — нефелиниты (опробовать на алмазы);

1848 — трахибазальты с овально-круглыми образованиями размером 15 х 15 см;

-

1779, 1787, 1764, 1765 — Ru, Ir, Pt, Ag, Au;

1790 — ультрамафитовые брекчии с алмазом, Pt (0.5 мас. %);

1788 — пикриты, пикритодолериты, кли-нопироксениты (авгититы) с Cu, Ni, Au, Pt;

1756 — пикритолерцолиты с Cu, Ni и Au и Pt;

1779, 1780 — авгититы (клинопирок-сенинты с Pt—Au-пирротиновым орудене- нием)

Т а б л и ц а 1

Химический состав магматитов и интрузивных брекчий Сивъягинско-Большепатокского района, мас. %

|

Компонент |

1794-1 |

1851 |

1848 |

1756 |

1788 |

1788-а |

1779 |

1786-а |

1790-II |

1790-III |

1786 |

|

SiO 2 |

44.41 |

37.50 |

43.22 |

37.48 |

38.28 |

46.67 |

43.88 |

43.70 |

40.60 |

41.94 |

45.28 |

|

TiO 2 |

1.65 |

1.46 |

2.53 |

1.28 |

0.82 |

2.44 |

1.60 |

1.06 |

1.35 |

1.35 |

1.88 |

|

Al 2 O 3 |

13.98 |

12.64 |

14.22 |

5.45 |

7.16 |

14.42 |

13.58 |

11.85 |

17.19 |

14.43 |

19.24 |

|

Fe 2 O 3 |

2.71 |

1.76 |

2.09 |

5.25 |

5.54 |

3.44 |

3.21 |

4.06 |

4.25 |

2.56 |

3.43 |

|

FeO |

7.92 |

6.47 |

8.62 |

6.69 |

7.87 |

6.03 |

8.22 |

4.75 |

7.11 |

9.12 |

5.40 |

|

MnO |

0.23 |

0.20 |

0.17 |

0.32 |

0.26 |

0.17 |

0.25 |

0.15 |

0.21 |

0.26 |

0.14 |

|

MgO |

10.96 |

8.25 |

7.35 |

28.11 |

25.87 |

7.01 |

12.07 |

3.90 |

12.45 |

14.88 |

6.34 |

|

CaO |

9.41 |

15.60 |

10.49 |

4.44 |

4.50 |

12.44 |

8.97 |

14.78 |

7.62 |

6.01 |

8.18 |

|

Na 2 O |

2.65 |

3.24 |

3.03 |

0.08 |

0.06 |

0.54 |

2.42 |

3.07 |

1.87 |

2.32 |

2.19 |

|

K 2 O |

0.79 |

0.26 |

1.04 |

0.19 |

0.02 |

0.23 |

0.50 |

0.54 |

0.83 |

0.19 |

3.57 |

|

P 2 O 5 |

0.27 |

0.30 |

0.42 |

0.23 |

0.12 |

0.31 |

0.23 |

0.22 |

0.25 |

0.27 |

0.37 |

|

П.п.п. |

4.90 |

11.81 |

6.48 |

9.22 |

8.44 |

3.38 |

5.34 |

11.07 |

н/оп |

Примечание. Цифры в заголовке — номера образцов: 1794-I, 1779 — пироксениты щелочные (тефриты); 1851 — нефелиниты (базаниты); 1848 — трахибазальт; 1756, 1788 — ультрамафиты (пикритолерцолиты); 1788-а — клинопироксениты; 1786 — лейцитовый клинопироксенит; 1786-а — субщелочной клинопироксенит; 1790-II, 1790-III — интрузивные брекчии повышенной щелочности.

В области правобережья р. Большой Паток (к западу от обн. 1871) по ручью среди тиллитов отмечаются брекчии с вкрапленностью чистых

прозрачных кристаллов коэсита. Химический состав магматитов Сивъя-гинско-Большепатокского района представлен в табл. 1 и 2.

Т а б л и ц а 2

Химический состав магматитов Большепатокского района, мас. %

|

Компонент |

1849-VI |

1871 |

1871-г |

1871-гI |

1871-аIV |

1849-V |

105 |

|

SiO 2 |

37,14 |

41,86 |

42,50 |

43,52 |

46,04 |

47,52 |

48,43 |

|

TiO 2 |

0,75 |

0,73 |

2,03 |

2,04 |

2,54 |

1,80 |

1,32 |

|

Al 2 O 3 |

22,20 |

21,88 |

13,88 |

13,90 |

16,01 |

18,29 |

17,68 |

|

Fe 2 O 3j общ |

8,89 |

10,92 |

13,57 |

13,15 |

11,27 |

8,75 |

13,67 |

|

MnO |

0,15 |

0,18 |

0,32 |

0,31 |

0,22 |

0,12 |

0,22 |

|

MgO |

4,58 |

8,24 |

9,91 |

10,28 |

6.40 |

4,24 |

10,84 |

|

CaO |

18,58 |

16,43 |

4,79 |

5,76 |

6,21 |

8,04 |

3,85 |

|

Na 2 O |

0,14 |

3,81 |

1,80 |

1,83 |

2,66 |

4,24 |

3,62 |

|

K 2 O |

0,11 |

022 |

0,94 |

0,82 |

3,17 |

0,57 |

0,052 |

|

P2 O 5 |

0,084 |

‒ |

0,26 |

0,36 |

0,30 |

0,28 |

0,07 |

|

П.п.п. |

6,69 |

Не обн. |

9,64 |

7,38 |

4,33 |

4,20 |

|

|

Сумма |

99,31 |

99,63 |

99,35 |

99,15 |

98,05 |

99,75 |

|

|

СО 2 |

<0,1 |

2,86 |

1,05 |

0,24 |

|||

|

H 2 O |

0,14 |

0,35 |

0,11 |

||||

|

FeO |

4,58 |

8,15 |

6,67 |

1,58 |

|||

|

ZnO |

Не обн. |

0,017 |

Не обн. |

Не обн. |

Не обн. |

Не обн. |

|

|

S |

‒ « ‒ |

0,064 |

‒ « ‒ |

‒ « ‒ |

‒ « ‒ |

‒ « ‒ |

|

|

SrO |

‒ « ‒ |

0,015 |

0,008 |

‒ « ‒ |

‒ « ‒ |

0,095 |

|

|

ZrO 2 |

‒ « ‒ |

0,019 |

0,021 |

‒ « ‒ |

0,027 |

Не обн. |

|

|

Rb 2 O |

‒ « ‒ |

Не обн. |

0,007 |

‒ « ‒ |

Не обн. |

‒ « ‒ |

|

|

CuO |

‒ « ‒ |

<0,02 |

0,02 |

0,1 |

0,590 |

0,3 |

Примечание. 1849-VI — туфобрекчия клинопироксенитов; в 1871-г, 1871-гI, 1871-aIV — пикритодолерит; 1856-I, 1871 — ультрамафиты; 105 — субщелочной габбро-до-лерит; 1849-V — лейкодолерит. Аналитик О. В. Кокшарова.

Т а б л и ц а 3

Межплоскостные расстояния монокристалла (М) и алмаза (А), обр. 22-РФА

|

Номер |

А |

М |

обр. |

Номер |

А |

М |

обр. |

||

|

линии |

(Михеев, 1957) |

22а |

линии |

(Михеев, 1957) |

22а |

||||

|

I |

d/n, A |

d/n, A |

d/n, A |

I |

d/n, A |

d/n, A |

d/n, A |

||

|

1 |

10 |

2,05 |

2,085 |

2,052 |

5 |

6 |

0,813 |

0,814 |

0,812 |

|

2 |

8 |

1,260 |

1,29 |

1,257 |

6 |

— |

— |

0,78 |

|

|

3 |

7 |

1,072 |

1,070 |

1,079 |

7 |

||||

|

4 |

4 |

0,885 |

— |

0,888 |

9 |

0,721 |

— |

||

Большепатокские алмазы бесцветны и прозрачны. Кристаллографически они представлены уплощенными ромбоэдрами с гладкими и тонкослоистыми гранями. Рентгенографические исследования методом Дебая-Шерера (табл. 3) подтвердили идентичность дифракционных линий линиям алмаза. Очевидно, этот ареал щелочных базаль-тоидов можно выделить как зону кимберлитового магматизма. Кальцит-кли-нохлорит-флогопит-диопсидовые брекчии и аллювий ручьев в бассейне р. Большой Паток можно рекомендовать в качестве первоочередных объектов для опробования на алмазы.

Другим прогнозно-перспективным алмазоносным районом является Ко-сью-Манарагская субширотная структура, в пределах которой наблюдаются реликты карелид и рифейские образования. Здесь размещаются овально-округлые платиноносные субинтрузивные массивы щелочной базальтоидной формации. В их составе принимают участие габбро-долериты, щелочные габбро, клинопироксениты, субщелочные долериты, реже сиениты (массив Олений), апофорстеритовые серпентиниты. Широкое развитие получили оли-вин-пироксен-кальцит-гроссуляровые и карбонат-флогопитовые метасоматиты, содержащие жильно-пластообразные тела с алмаз-берилловой минерализацией (обн. 22).

Таким образом, в пределах бассейна р. Большой Паток (Приполярный Урал) развита рифтогенная базальто-идная формация — аналог Меймеча-Котуйской алмазоносной провинции (Сибирская платформа). Именно здесь обнаружены единичные алмазы как в

коренных магматитах, так и в аллювиальных отложениях. Установлены эруптивные брекчии, цемент которых представлен клинохлор-серпентин-флогопит-кальцит-диопсидовой ассоциацией. Минералы-спутники представлены хромдиопсидом, гроссуляром, коэситом, перовскитом, Zn—Fe-шпинелью, платиной, а также содержащим оксид цинка хромистым магнетитом — спутником большинства алмазоносных месторождений мира. Реже встречаются пироп и пикроиль-менит. В ассоциации с изученными нами кимберлитами наблюдаются карбонатиты, связанные общностью тер- модинамического режима, сопутствующего алмазообразованию.

Список литературы Платинометалльно-алмазоносная Большепатокская провинция (Приполярный Урал)

- Голдин Б. А., Пучков В. Н. Тектоническая эволюция и вулканизм западного обрамления Уральской эвгеосинклинали на севере Урала // Изв. АН СССР. Сер. геол., 1974. № 1. С. 59-69.

- Голдин Б. А., Пучков В. Н. Раннепалеозойский (рифтовый) магматизм западного склона Урала //Тр. Ин-та геологии и геохимии Урал. науч. центра АН СССР. Свердловск, 1978. С. 63-72.

- Голдин Б. А., Калинин Е. П. Проявления кимберлитового магматизма и алмазоносности на Приполярном Урале //Алмазоносность европейского севера России: Тр. XI геол. конф. Коми АССР. Сыктывкар, 1993. С. 103-107.

- Голдин Б. А., Пучков В. Н. Формация щелочных базальтоидов Приполярного Урала и ее тектоническое положение // ДАН АН СССР, 1974. Т. 216. № 6. С. 1349-1352.

- Голдин Б. А., Калинин Е. П. Минерагения западного склона севера Урала. Сыктывкар, 2004. 196 с. (Коми научный центр УрО Российской АН).

- Голдин Б. А., Калинин Е. П. Косью-Парнукский рудный район // Вестник Ин-та геологии Коми НЦ УрО РАН, 2005. № 6. С. 6-8.

- Михеев В. Н. Рентгенографический определитель минералов // Госгеолтехиздат, 1957.