Плейотропное действие генов: факты, заблуждения и перспективы оценки

Автор: Шендаков А.И.

Журнал: Биология в сельском хозяйстве @biology-in-agriculture

Рубрика: Общие и частные вопросы генетики

Статья в выпуске: 1 (22), 2019 года.

Бесплатный доступ

Современная генетика представлена многими научными направлениями, многие направления генетики выделились в самостоятельные отрасли, такие, как цитогенетика, иммуногенетика, генетика растений, генетика животных, генетика человека, медицинская генетика и пр. Научные методы, применяемые в генетике, постоянно совершенствуются, однако целый ряд научных проблем, затрагиваемых генетикой, остаётся нерешённым. Отдельные фундаментальные проблемы одинаково важны для решения как в растениеводстве, так и ряде других отраслей. Одним из таких вопросов является вопрос определения плейотропного действия генов, осмысления его сущности в аспектах эволюции и видообразования. В научной работе сделан обзор современных данных о плейотропном действии генов, приведены частные случаи плейотропии у гороха, пшеницы, грибов, животных, человека и пр. Работа построена на обобщении данных, мнений и выявлении многообразия классификаций плейотропного действия генов; в работе приводятся случаи простой, истинной, косвенной, антагонистической и мультифакторной плейотропии. Отмечено, что плейотропия является побочным действием эволюции, однако для процесса селекции плейотропия крайне важна при её грамотном и целенаправленном использовании. Процесс проявления плейотропии усиливают мутации как у растений, так и у животных. Автором научной работы приводится собственная классификация разнообразия плейотропии, обозначаются факторы, способные затруднить результативность выявления плейотропного действия генов, а также обозначены перспективы дальнейших фундаментальных и прикладных исследований плейотропного действия генов. Автор статьи подчёркивает тот факт, что многофакторная (мультипликативная) плейотропия является естественным проявлением процесса организации и функционирования генома.

Генетика, плейотропия, гены, аллели, признаки, антагонистическая плейотропия, видообразование, мутации, эволюция

Короткий адрес: https://sciup.org/147230986

IDR: 147230986

Текст научной статьи Плейотропное действие генов: факты, заблуждения и перспективы оценки

Плейотропи́я (от греч. πλείων – «больше» и греч. τρέπειν – «поворачивать, превращать») – это явление множественного действия, выражающегося в способности одного гена влиять на несколько фено типических признаков [44]. Наряду с эпистазом, сверхдоминированием и прочими явлениями наследственных факторов плейотропия представляет собой парадоксальное генетическое явление с точки зрения эволюции. При этом одновременное влияние одного гена нередко прослеживается не только сразу на два признака, а на три и большее количество признаков. Явление, характеризующее плейотропное действие генов, впервые было упомянуто ещё Г. Менделем, обнаружившим на растениях с пурпурными цветами красные пятна в пазухах листьев, а получаемые от таких растений семена всегда были покрыты серой или бурой кожурой. Г. Мендель в связи с этим предположил существование генетических факторов, детерминирующих данные признаки.

В настоящее время, с точки зрения научной проблемы, изучение плейотропии происходит комплексно, в нескольких направлениях, из которых можно выделить как целый ряд фундаментальных вопросов, так и огромное количество исследований случаев частной плейотропии: в растениеводстве и животноводстве, генетике человека и медицинской генетике в частности, в ветеринарии и защите растений, в изучении микроорганизмов, насекомых, грибов, водорослей, мхов, лишайников и пр. Учитывая то обстоятельство, что, по последним научным данным, в геноме млекопитающих присутствуют гены, характерные для других видов, микроорганизмов, червей и даже растений, изучение плейотропии как общебиологического явления представляется чрезвычайно актуальным.

Так, на сегодняшний день в периодической научной литературе приводятся новые данные о плейотропном действии генов у гороха [26, 33], пшеницы [8, 25], тыквы [2], редиса [18], грибов-паразитов [22], насекомых [13], в том числе жуков [17], крупных животных, в том числе птиц и овец [1], кроликов [3], лошадей [16], крупного рогатого скота [4, 37] и пр. Особое внимание к плейотропному действию в медицинской генетике обусловлено изучением предрасположенности к многофакторным заболеваниям [7, 9], в том числе к раковым заболеваниям, заболеваниям внутренних органов, сердечно-сосудистой системы и пр.

С фундаментальной точки зрения, обсуждаются вопросы сущности и причин возникновения плейо-тропного действия генов [11, 14, 15, 24, 36, 38], взаимосвязи проявления плейотропного действия генов с мутациями и общего влияния на эволюцию видов [42, 43]. При этом среди учёных с мировым именем до сих пор вызывают интерес вопросы исследования так называемой антагонистической плейотропии [28, 33], теория которой впервые была озвучена в 1957 году Williams G.C. [43]. К тому же, в настоящее время сформулирован целый ряд подходов при исследовании плейотропии, а сама классификация разновидностей плейотропного действия генов нуждается в систематизации и оценке перспектив её исследования в ближайшей перспективе, что, в целом, и послужило обоснованием актуальности данного обзора.

Простая и мультифакторная плейотропия. В растениеводстве и животноводстве, между тем, существуют разные подходы при интерпретации полученных научных данных: если в растениеводстве нередко основой для выведения нового сорта достаточно нескольких выявленных аллелей, ассоциированных с каким-либо ценным признаком, то в современном животноводстве селекционеры, как правило, имеют дело с количественными признаками (удой, живая масса, количество поросят и пр.), хотя селекция по масти, комолости, извитости шерсти или её отсутствию затруднений уже не вызывает. В равной степени селекционеры сталкиваются с затруднениями при необходимости постоянного увеличения урожайности и улучшения ряда количественных признаков у культурных растений.

При анализе генотипической (в том числе, генетической) изменчивости количественных признаков точность оценки плейотропного действия генов нередко зависит от правильности интерпретации полученных данных и генетико-статистических методов анализа. Проявление положительных или отрицательных генетических корреляций между признаками и вовсе до сих пор имеет два разных обоснования, одно из которых – плейотропия, другое – аддитивное (суммирующее) действие генов [1]. В селекции сельскохозяйственных животных нередко возникают противоречия при анализе генетических корреляций [19, 31, 34, 39], поскольку нельзя с полной долей уверенности при изучении признаков, детерминированных сотнями и, возможно, тысячами генов, однозначно говорить о плейотропии, аддитивном действии генов [20], сцепленном наследовании и пр. явлениях [23]. Однако, предпосылки к математическому выражению доли генов, вызывающих плейотропное действие, существуют, о чём следует говорить поэтапно.

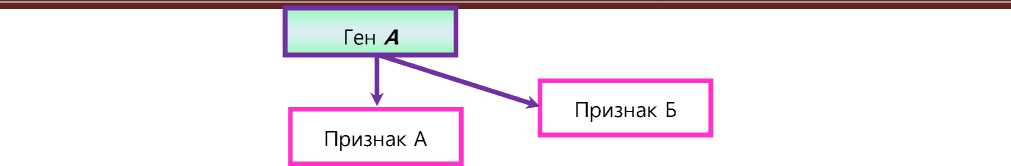

Нередко доминантный ген, детерминирующий один признак, может оказаться рецессивным к другому признаку. Так, у крупного рогатого скота и кур известна коротконогость, вызываемая гетерозиготой, в рецессивном гомозиготном состоянии ген ведёт к летальному исходу. В птицеводстве приводятся примеры влияния генов, детерминирующих форму листовидного гребня, на яйценоскость. В труде «Генетика животных» Ф. Хатт [10] приводит пример мутации, при которой ген одновременно ведёт к зональному отсутствию шерсти на туловище и сосочков на языке у телят. В самом простом виде подобную плей-отропию схематически можно изобразить следующим образом (см. рис. 1).

Рис. 1 – Детерминация одним геном двух признаков: простоя плейотропия

Исходя из рисунка, понятно, что у гена А есть основная функция и дополнительная. Всё было бы достаточно просто, если бы в этой ситуации не возникал вопрос, почему и на каком этапе эволюции гены стали выполнять дополнительные функции, не характерные для них, и зачем генам нужно выполнять «дополнительные обязательства». С точки зрения отдельных направлений генетики, плейотропия - побочное явление эволюции [11]. Вопрос определения временных рамок начала развития плейотропного действия генов в живых системах может оказаться нерешаемым, как и вопрос, например, определения точных временных рамок образования половой хромосомы Y.

Между тем, отдельные учёные (Бакай А. В. с соавторами, 2007), утверждает, что все гены в той или иной степени проявляют плейотропный эффект, в результате чего есть основания полагать, что любой наследственный признак определяется многими гена- ми, а точнее, всем генотипом [1]. К сожалению, авторы не уточняют, качественные или количественные признаки определяются всем генотипом, но логика такого суждения понятна, т. е. взаимосвязь генов и признаков приобретает сложнейшую матричную основу, подобную неким нейронным сетям или структурам, которые распутать невозможно априори.

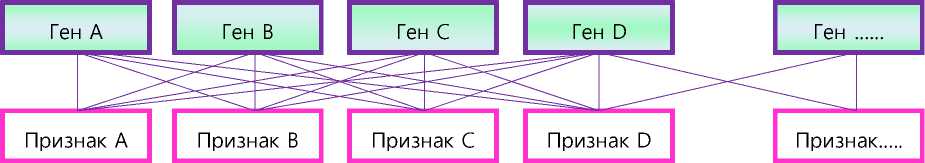

Так или иначе, в уже опубликованных статьях автора данной работы ( А. И. Шендаков и др., 20122017 [12, 40, 41]) вполне определённо высказана теория мультифакторной плейотропии, сделаны попытки математического вычисления комплексного плейотропного эффекта генов через коэффициенты множественных генетических корреляций и даже доли плейотропных генов от общего числа генов, кодирующих тот или иной признак. Схема такой плей-отропии в самом простом варианте может выглядеть следующим образом (см. рис. 2).

Рис. 2 – Один из вариантов множественной, мультифакторной плейотропии

В решении вопросов множественной, мульти-факторной плейотропии не следует также забывать, что, скорее всего, она может проявляться в большей степени по родственным селекционным признакам. В литературе приводится мнение о плейотропном действии генов на живую массу скота в 6, 10, 12 и 18 месяцев, однако здесь можно говорить ещё и том, что к формированию живой массы скота в 10 месяцев и старше могут подключаться новые кластеры генов, связанные с половым созреванием, развитием внутренних органов и т. п. То же самое можно сказать и об интенсивности роста плодов, их созревании и увядании.

Частные случаи плейотропии. Рассматривая частные случаи оценки плейотропии, следует отметить некоторые работы по растениеводству, животноводству, медицинской генетике и пр. Так, по данным Burstin J. с соавторами (2007), повышенная питательная ценность семян гороха (Pisum sativum) и особенно содержание белка в семенах при сохранении урожайности является важной задачей для дальнейшего развития этой культуры. Являясь сложными и нестабильными показателями, содержание белка и выход белка семян интегрируют все процессы, происходящие в течение жизненного цикла. Семена являются основным поглотителем азота, их потребность в азоте частично удовлетворяется не только корнями, но и азотом, который был получен из вегетативных органов. В восьми генотипах различного происхождения установлено, что как максимальная скорость накопления азота в семенах, так и мощность источника азота варьировали среди генотипов. В большинстве случаев гены Le и Afila, которые контролируют длину междоузлия и преобразование листочков в усики, соответственно, определяют состояние азота в растении. В зависимости от окружающей среды, эти гены были связаны с накоплением семенного белка [26]. (Более подробно с характеристикой этих и других мутаций у гороха можно ознакомиться в работе Костерина О.Э.(2015), опубликованной в обзорной статье в «Вавиловском журнале генетики и селекции» [6]).

Используя серию почти изогенных мутантных гороховых линий, дефектных в биосинтезе крахмала, Hughes R. K.и др. (2001) установили, что гены, влияющие на биосинтез крахмала, оказывали плейотроп-ное воздействие на содержание белка и состав семян гороха [32]. Китайские учёные ( Jing Wu и др, 2011 ) отмечают наличие у пшеницы плейотропных генов, ведущих к карликовости растения [25].

Бухаров А.Ф. с соавторами (2016) отмечает, что наличие высоких значений коэффициентов корреляции между парами признаков «гидроксикоричные кислоты» - «флавоноиды» (в мякоти плодов и в семенах), а также среднего значения коэффициента корреляции признаков «каротин в плодах» - «каротин в семенах», по-видимому, связано с общностью путей их биосинтеза и, возможно, обусловлено не только явлением сцепления, но и явлением плейотропии [2].

Поползухиной Н.А. и Кротовой Л.А. (2009) отмечен плейотропный характер мутантных признаков, когда наряду с основным признаком изменяется целый комплекс других признаков, а на проявление мутантных признаков оказывают влияние условия выращивания и генотипическая среда. При помещении мутантного гена в новую генотипическую среду происходит существенное варьирование всего комплекса признаков [8].

Международный научный коллектив, состоящий из французских, испанских и американских учёных (G. Pierre и др.,2014), отмечает [22], что простейшие грибы, паразитирующие на яблонях, адаптируются к хозяину и могут полноценно функционировать только через общего хозяина после получения ресурсов. Поскольку один ген токсина или аллель вирулентности может дать возможность колонизировать хозяина, адаптация и репродуктивная изоляция ( reproductive isolation ) мгновенно упрощаются, что, в свою очередь, плейотропно вызывает адаптивное видообразование. Исследования по эволюционной геномике грибов дополнительно объясняют самые ранние стадии расхождения в результате потока генов и дают представление о плейотропно индуцированной адаптивной дивергенции у других эукариот.

Amanda S. Lobell, Rachel R. Kaspari, Yazmin L. Serrano Negron and Susan T. Harbison (2017) в статье «The Genetic Architecture of Ovariole Number in Drosophila melanogaster: Genes with Major, Quantitative, and Pleiotropic Effects» отмечают, что плейотропные гены, детерминирующие процессы размножения у дрозофил, могут быть как фенотипически проявившимися, так и «спящими», к плейотропным генам были отнесены гены, содержащие один или несколько полиморфных вариантов, значительно связанных с числом овариолей ( яйцевых трубок в яичнике ), и один или несколько вариантов, значительно связанных с одним «спящим» признаком [13].

По данным Bellone R.R.(2010), охарактеризовано одиннадцать различных генов, которые способствуют вариациям масти у лошадей. К сожалению, мутации, связанные с пигментацией, часто приводят к пагубным последствиям в других системах. В частности, обнаружены шесть плейотропных эффектов, ассоциированных с пигментными генами. К ним относятся неврологические дефекты (летальный синдром белых жеребят и лавандовый синдром – Lаvender Fоаl Syndrоme, LES ), нарушения слуха, нарушения зрения (врожденная ночная слепота и множественные врожденные глазные аномалии), а также специфическая для лошади меланома [16].

Плейотропия играет большую роль в генетике человека и медицинской генетике в частности. Как отмечают Слепцов А.А., Назаренко М.С. (2016), большое количество проведенных полногеномных ассоциативных исследований (GWAS) указывает на широкое распространение плейотропии. Молекулярные меха- низмы плейотропии не только помогают объяснить взаимосвязь между заболеваниями, но также позволяют по-новому взглянуть на патогенез конкретных заболеваний, что приводит к улучшению их профилактики, диагностики и лечения. Однако, как отмечают авторы, большинство плейотропных эффектов остаются неопределёнными, в связи с тем, что их функциональная значимость не была систематически оценена. Такое исследование требует больших усилий и уникального подхода, основанного на последовательном анализе нескольких уровней биологических процессов (транскрипция, трансляция). Появление крупных массивов информации в медицине, таких, как мультиомиксные данные, лабораторно инструментальная визуализация патологических состояний и ведение электронных баз данных историй болезней предоставляет большие возможности для исследования плейотропии [9].

Мнения и подходы при исследовании плей-отропии. В мировой практике, как было уже отмечено, учёные высказывают разные мнения о плейотроп-ном действии генов и строят разные теории о плей-отропии. Еще в 1982 году в труде «Антагонистическая плейотропия, доминирование и генетическая вариация» известный канадский учёный Michael A. Rose высказал мнение, что, по всей вероятности, специфические закономерности действия генов и, следовательно, обоснованность конкретных генетических моделей может быть затруднительна для экспериментального анализа - по чисто практическим соображениям. Тем не менее, возможности для взаимодействия между теорией и экспериментом в популяционной генетике существуют [29].

Annalise B. Paaby, Matthew V. Rockman (2013) [14] отмечают, что плейотропия может возникать из нескольких различных, но потенциально перекрывающихся механизмов, таких, как: 1) плейотропия гена, 2) плейотропия развития и 3) селекционная плейотро-пия. Генная плейотропия возникает, когда продукты деятельности гена взаимодействует с несколькими другими белками или катализирует множественные реакции. Развивающая плейотропия возникает в тех случаях, когда мутации оказывают множественное воздействие на полученный фенотип. Селекционная плейотропия возникает тогда, когда полученный фенотип оказывает большое влияние на выживаемость (в зависимости от таких факторов, как возраст и пол).

В научной работе о функциональных компромиссах генов и оценке плейотропии («Gene Functional Trade-Offs and the Evolution of Pleiotropy») Frédéric Guillaume, Sarah P. Otto (2012) пишут [21], что плей-отропия является свойством генов, затрагивающих множество функций или характеристик. Гены сильно различаются по степени плейотропии, но эта вариация часто считается побочным продуктом их эволюции. Гены, которые вносят вклад в две функции, вносят вклад в одну функцию, уменьшая действие на вторую функцию. Также гены становятся плейотроп-ными или специализируются на одной функции в зависимости от характера так называемых «компромиссов». В целом, когда генный продукт может хорошо функционировать при двух функциях, он развивается. Если же плейотропия сильно нарушает его основную функцию, то она не развивается в последующих поколениях. Следовательно, ослабевающий плейотроп-ный эффект чаще развивается у генов, детерминирующих признак, который в настоящее время наиболее важен. Даже если плейотропия закрепляется и развивается в популяции, то не все гены, как ожидается, становятся равноценно плейотропными. Экспрессия генов способствует плейотропии.

Австралийские учёные Katrina McGuigan, Locke Rowe, Mark W. Blows в работе « Pleiotropy, apparent stabilizing selection and uncovering fitness optima » (2011) [27] отмечают, что, согласно эволюционной теории, эволюцию отдельных признаков нельзя понять изолированно, когда присутствует плейотропия. Широко распространенная плейотропия вызывает проявление стабилизирующего отбора по признакам.

В отзыве «Об определении и измерении плей-отропии» (« On the definition and measurement of pleiot-ropy ») Jianzhi Zhang и Gunter P. Wagner (2013) [24] отмечают, что концепция плейотропии, несмотря на 103-летнюю историю, имеет фундаментальную важность в генетике развития, эволюции и медицинской генетике, однако и по сегодняшний день эмпирических знаний о распространённости и механизмах плейотропии недостаточно. Обсуждая некоторые другие теории (в частности, «плейотропию гена», «плей-отропию развития» и «селекционную плейотропию» Annalise B. Paaby and Matthew V. Rockman [14]), авторы отмечают, что нет необходимости в данных теориях выделять доминантную и рецессивную плейотро-пию, а плейотропия – это, в целом, не свойство гена, а свойство мутации. Плейотропия летальных и (или) стерильных мутаций не является характеристикой эволюционирующей способности генотипа, поскольку эти мутации никогда не будут конкурировать за реализацию в следующем поколении. Уровни плейо-тропных эффектов летальных аллелей малы. Дальнейший продуктивный путь – это расширение и улучшение попыток оценки плейотропии эмпирически, в больших масштабах и для многих видов.

Между тем, Sarah P. Otto в работе « Два шага вперед, один шаг назад: плейотропные эффекты предпочтительных аллелей » (2004) [36] отмечает, что мутантные аллели, которые являются полезными, закрепляются в популяции, а средний селективный эффект мутантных аллелей, которые являются полезными, фиксируется, в том числе, на одну треть плей-отропией. Эти результаты помогают сформировать понимание эволюционной инерции, вызванной плей-отропией.

В актуальной современной публикации «Pleiot-ropy in complex traits: challenges and strategies» Nadia Solovieff, Chris Cotsapas, Phil H. Lee, Shaun M. Purcell, Jordan W. Smoller (2013) [30] делают обзор проблем и стратегий изучения плейотропии. В частности, авторы подчёркивают, что в настоящее время в исследованиях ассоциаций генома выявлено множество вариантов, каждый из которых влияет на комплексные признаки, особенно при аутоиммунных заболеваниях, раковых и нейропсихиатрических заболеваниях человека. Эти результаты дают возможность сделать вывод, что плейотропные эффекты на комплексные черты могут быть широко распространены. Однако си- стематическое обнаружение таких эффектов является сложной задачей и требует новых методологий и основ для интерпретации результатов. Авторы доказывают наличие плейотропии в современных исследованиях генетического картирования, предлагают новые аналитические подходы к выявлению плейотропных эффектов, выявляют источники ложных кросс-фенотипных эффектов, а также дают соображения для будущих направлений исследований плейотропии. Авторы выделяют три разновидности биологической плейотропии: опосредованную плейотропию, ложную (по причине неправильной интерпретации или погрешности вычисления) и ложную «подвижную» плейотропию, когда признаки детерминируются разными генами. При этом, в их понимании, опосредованная плейотропия является реальной формой плей-отропии, в отличие от ложной плейотропии, но суть её состоит в том, что она не прямо влияет на признак, с косвенно, т. е. детерминирует какой-либо иной признак, вызывающий развитие основного, анализируемого признака, в отношении которого исследователи подразумевают истинную плейотропию.

В 2011 году Sandra J. Hasstedt и Alun Thomas с помощью пакета Java Pedigree Analysis Package в множественных локусах количественных признаков выявили не только плейотропные эффекты, но и эпистаз. Так, предполагаемая плейотропия, вызывающая ожирение у человека, детерминирована шестью локусами (на хромосомах 1, 2, 13, 16, 20 и 22) [35].

Существуют вызывающие доверие современные примеры выявления плейотропных эффектов у крупного рогатого скота. Так, результаты работы Schrooten C. (2004), опубликованной в монографии в виде тезисов докторской диссертации “Genomic variation in dairy cattle – Identification and Use» , показали, что процентное содержание жира и белка в молоке коров кодируют гены, расположенные на 6 хромосоме, однако есть плейотропные гены, отвечающие за эти признаки (на 6 и 14 хромосомах), одновременное увеличение % белка и молочного белка в кг (на 6 хромосоме), одновременное увеличение % жира в молоке и количества молочного белка (на 23 хромосоме) и пр.[37].

Вопросы, связанные с теорией антагонистической плейотропии. Эта теория нуждается в отдельном пояснении. Впервые она была предложена Williams G.C. в работе «Pleiotropy, natural selection, and the evolution of senescence», которая была опубликована в 1957 году [42]. Данная теория, объясняющая процесс старения, нашла отражение во многих современных трудах по теории плейотропии и экспериментальном анализе данного генетического явления. Согласно Leroi A.M., Barke A., De Benedictics G., Francecshi C., Gartner A., Feder M.E., Kivisild T., Lee S., Kartal-Ozer N., et al. (2005), теория антагонистической плейотропии объясняет, почему размножение может иметь негативный эффект на долговечность вида и может даже вызвать смерть, как это происходит у одноплодных организмов. Авторы объясняют плейотропное действие генов на процесс старения через накапливающиеся мутации. Так, мутации, которые вызывают перепроизводство половых гормонов, увеличивают тенденцию к усиленному размножению и успех при размножении. В связи с этим мутантные формы сохраняются, несмотря, например, на то, что у таких организмов могут возникать заболевания половых органов на поздних этапах онтогенеза. Потому идея решения возможного компромисса в пользу размножения непосредственно вытекает из теории антагонистической плейотропии [28]. Несмотря на то, что конкретные плейотропные гены долгое время не были идентифицированы в силу отсутствия необходимых методов и знаний, впоследствии теория антагонистической плейотропии была подтверждена в экспериментах с использованием мушки дрозофилы (Drosophila melanogaster) - классического объекта генетических исследований. В исследованиях на дрозофиле учёным удалось увеличить продолжительность жизни за счёт ограничения размножения до позднего возраста. В подтверждение состоятельности результатов наблюдения, авторы привели тот факт, что среди мух-долгожительниц (с помощью селекции и закреплённых мутаций) наблюдалось ослабленная плодовитость.

Аналогичный эффект был обнаружен и среди круглых червей (Caenorhabditis elegans) , где был идентифицирован ряд долгоживущих мутантов, которые отличались пониженной плодовитостью и уступали нормальным представителям популяции во время циклов голодания. В целом, данный результат является спорным относительно интерпретации на млекопитающих и крупных животных. На сегодняшний день исчерпывающих данных об антагонистической плейотропии нет.

Профессор университета в штате Мичиган Roger L. Albin в журнале « Genetica » (1993), отмечает, что теория антагонистической плейотропии является наиболее убедительной теорией для обоснования процесса старения, связанного, в том числе, с накоплением мутаций, а генетические заболевания дают возможность выявить потенциально плейотропные аллели и локусы [33].

Американский профессор из Флориды Thomas F. Hansen (2003) в публикации «Is modularity necessary for evolvability? Remarks on the relationship between pleiotropy and evolvability» строит теорию о том, что увеличение количества плейотропных генов способствует усилению эволюции, а то обстоятельство, при котором все гены были бы плейотропными, привело бы к максимальной эволюции [42]. Автор подтверждает мнение о том, что плейотропно действующие аллели могут иметь как положительный, и так отрицательный плейотропный эффект на другие признаки. Гены с дифференцированными типами плейотропных эффектов могут компенсировать ограничения друг друга. В отличие от теории «скрытого плейотропного эффекта», где положительная и антагонистическая плейотропия исключаются, автор утверждает, что чередующиеся плейотропные эффекты в популяции в целом равны нулю, а наиболее развитой генетической «архитектурой» является та, где гены могут влиять на разные характеристики (признаки), однако различными путями. Универсальная генетическая структура проявляет максимально изменяющиеся плейотропные эффекты. Также автор отмечает, что к плейотропному действию гена может привести любая потенциальная мутация.

Чтобы лучше понять процессы, связанные с плейотропией, Жданова О.Л. и Фрисман Е.Я. (2014) [5] разработали и исследовали математическую модель динамики генетической структуры и численности популяции с двумя возрастными классами, в которой выживаемости зигот и половозрелых особей определялись одним плейотропным локусом. Даже при таких ограничениях, когда внешние проявления сложной полигенной системы были сведены к моно-локусному случаю, рассматриваемая модель демонстрировала широкий спектр различных эволюционных сценариев изменения динамики популяции. Увеличение репродуктивного потенциала и выживаемости сопровождалось переходом от стационарной динамики численности популяции к колебаниям. Однако эволюционный рост самих этих параметров мог быть немонотонным, со значительными флуктуациями; причем в случае антагонистической плейотропии рост одного из этих параметров, как правило, сопровождался закономерным уменьшением другого, что могло привести даже к стабилизации численности и генетического состава возрастных классов. Авторами было показано, что действие отбора на более поздней стадии жизненного цикла сопровождалось нарушением равенств Харди-Вайнберга, связывающих частоты аллелей и генотипов. Было получено балансовое соотношение, позволяющее сравнивать совокупные приспособленности генотипов, и показано, что отбор идет в сторону вытеснения менее приспособленных генотипов. При этом начальные условия в отдельных случаях могли определять как генетический состав популяции, так и характер динамики её численности.

Обобщения, выводы и предложения по дальнейшим исследованиям. Обобщая результаты анализа встречающихся в настоящее время данных о плейотропии, можно резюмировать и подвести некоторый промежуточный итог для систематизации разновидности этого сложного генетического явления.

Несмотря на многообразие данных и большое количество противоречивых мнений об этом генетическом явлении, в общих чертах плейотропию можно систематизировать по продолжительности действия, по биологической значимости, сложности и направленности действия на признаки (качества, черты), характеристики и какие-либо качества исследуемых объектов, включая растения, простейшие организмы, животных, человека и пр. (см. рис. 3).

Основным противоречием в данном случае можно считать тот факт, относить ли к истинной (генетической) плейотропии косвенную (опосредованную) плейотропию и где находятся пределы так называемой «истинности» и «косвенности» плейотропного действия генов. Скорее всего, отвечая на этот вопрос, следует исходить из того, какое количество генов и аллелей ассоциировано с тем или иным признаком. Вполне возможно, что правомочно называть плей-отропию истинной только при анализе качественных признаков, где генетическая составляющая детерминации взаимосвязанных признаков неоднократно доказана эмпирически и подтверждена разными авторитетными научными коллективами. При этом следует подчеркнуть, что определение истинного плейотроп-ного влияния генов будет затрудняться: 1) с увеличением количества генов и аллелей, детерминирующих интересующий признак, процесс, качество и пр.; 2) при наличии других генетических явлений, по своему действию способных интерпретировать их в качестве плейотропии, в т.ч. при сцепленном наследовании генов; 3) при существенном влиянии средовых факторов на проявление анализируемых признаков и взаимосвязи «генотип-среда; 4) в случае активного

возникновения мутаций в процессе жизнедеятельности организма, выращивания, возделывания и эволюции вида; 5) в связи с наличием истинной мультифак-торной и косвенной мультифакторной плейотропии; 6) по причине переменности плейотропного действия генов, ощутимой динамике генетической изменчивости и общей мобильности генома; 7) в связи с вирусными заболеваниями, воздействующими на геном.

Разновидности плейотропии

по продолжительности действия

Список литературы Плейотропное действие генов: факты, заблуждения и перспективы оценки

- Бакай А.В., Кочиш И. И., Скрипниченко Г. Г. Генетика. - М.: КолосС, 2007. - 448 с.

- Бухаров А.Ф., Степанюк Н.В., Бухарова А.Р. Корреляции биохимических показателей антиоксидантной активности и хозяйственно ценных признаков тыквы крупноплодной // Вестник Российского государственного аграрного заочного университета. - 2016. - № 21 (26). - С. 9-14.

- Глазко В.И., Косовский Г.Ю., Глазко Т.Т. Доместикация как генетический феномен // Кролиководство и звероводство. - 2018. - № 1. - С. 5-8.

- Епишко Т.И., Яцына О.А., Смунева В.К., Яцына В.В. Плейотропное действие гена каппа-казеина (CSN3) на воспроизводительные качества быков-производителей //Ученые записки учреждения образования Витебская ордена Знак почета государственная академия ветеринарной медицины. - 2010. - Т. 46. №1-2. - С. 21-24.

- Жданова О.Л., Фрисман Е.Я. Моделирование отбора по плейотропному локусу в двухвозрастной популяции // Генетика. - 2014. - Т. 50. № 8. - С. 996.