Плейстоценовый этап развития Волго-Донского междуречья

Автор: Мелихова Елизавета Владимировна

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: География и геоэкологическое состояние Нижнего Поволжья

Статья в выпуске: 4 (31), 2014 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается история развития территории Волго-Донского междуречья во время плейстоценовой эпохи, а так же палеогеографические условия, существовавшие в данный временной отрезок.

Палеогеография, эволюционная география, ательская регрессия, хвалынская трансгрессия, понто-каспийский бассейн, плейстоценовая эпоха

Короткий адрес: https://sciup.org/14822106

IDR: 14822106

Текст научной статьи Плейстоценовый этап развития Волго-Донского междуречья

На протяжении всей истории развития после отступления вод Тетиса на территории ВолгоДонского междуречья происходили разные палеогеографические события. Пожалуй, самые необычные физико-географические условия существовали здесь во время плейстоценовой эпохи. Главной особенностью этого периода было резкое изменение климата за относительно короткий промежуток времени. В истории плейстоценовой эпохи выделяется не менее четырех ледниковых периодов, разделенных теплыми межледниковьями. На общем фоне похолоданий происходили изменения среднегодовых температур, в результате чего каждый период делят еще на ряд стадий.

В высоких и средних широтах похолодания приобретают вид глобальных ледниковых периодов, которые сменяются потеплениями – межледниковьями. Период таких изменений составлял в среднем около 100 тыс. лет.

В начале антропогенового периода климатическая зональность обладала значительным сходством с современной. Похолодание на 10–15˚С произошло в середине раннего плейстоцена. Это привело к увеличению ледникового покрова в полярных областях, что в совокупности с прогрессирующим похолоданием способствовало миграции климатических поясов к экватору. Во время наиболее сильных похолоданий ледниковый покров в северном полушарии простирался до 57˚ с.ш., а в отдельных районах языки ледника достигали 40˚ с.ш. [17]. В связи с изменением климата на территории ВолгоДонского междуречья наблюдалась смена условий перигляциальной области на условия умеренного климатического пояса.

Период с 16 тыс. по 10 тыс. лет назад характеризуется устойчивой тенденцией потепления, на фоне которых отмечались быстрые (продолжительностью 200–600 лет) и резкие колебания глобальных температур, примерно на 2–3˚С и повышением уровня Мирового океана до 200 м [8].

Каспийский морской бассейн в это время испытывал трансгрессивно-регрессивные колебания уровня. В истории плейстоценовой эпохи выделяют несколько трансгрессий – бакинскую, хазарскую и хвалынскую. Колебания уровня Каспийского моря превышали 100 м, но они не могли сравниться с таковыми в предшествующие плейстоцену эпохи.

Корреляция изменения уровня Каспийского моря с температурными колебаниями достаточно сложна. Трансгрессии совпадали с ледниковыми периодами, или, наоборот, были приурочены к межледниковьям (табл. 1). Корреляция данных палеогеографических событий интересный и достаточно сложный вопрос [6; 9; 19]. Анализ таблицы указывает на различие корреляций и, соответственно, природных условий в одни и те же промежутки времени.

Таблица 1

Корреляция древнекаспийских трансгрессивно-регрессивных колебаний с событиями ледникового периода на Русской равнине

|

Ледниковые события Русской равнины |

Каспийский бассейн |

|

|

по О.К. Леонтьеву, Г.И. Рычагову и Т.А. Абрамовой, 1976 |

по Т.А. Яниной, 2009 |

|

|

Послеледниковье |

Послехвалынская регрессия |

Новокаспийская трансгрессия |

|

Мангышлакская регрессия |

||

|

Позднехвалынская трансгрессия |

||

|

Поздневалдайское оледенение |

Позднехвалынская трансгрессия |

|

|

Енотаевская регрессия |

||

|

Раннехвалынская трансгрессия |

||

|

Средневалдайское межледниковье |

Енотаевская регрессия |

|

|

Ранневалдайское (калининское) оледенение |

Раннехвалынская трансгрессия |

Ательская регрессия |

|

Гирканская трансгрессия |

||

|

Микулинское межледниковье |

Ательская регрессия |

|

|

Регрессия |

||

|

Позднехазарская трансгрессия |

||

|

Регрессия |

||

|

Московское оледенение |

Позднехазарская трансгрессия |

Поздняя раннехазарская трансгрессия |

Трансгрессии на Каспии могли происходить в периоды оледенений, в противоположность Мировому океану. Причинами этого явления могли выступать благоприятная перестройка речного стока под воздействием надвигающихся с севера льдов и уменьшение испарения с поверхности моря, а регрессии наблюдались в межледниковья, потому что при потеплении климата происходило его иссушение и увеличение испарения.

Как подтверждение данной закономерности рассматривается изменение природных условий в течение этих этапов. В начале трансгрессий наблюдается лесная растительность с примесью бореальных элементов. На протяжении всей трансгрессивной фазы происходит смена ландшафтов: появляется и начинает преобладать ксерофитная травянистая растительность [9].

В связи с некоторым смещением ледниковых событий и колебаний уровня древнего Каспия относительно друг друга, возможно введение более дробного расчленения трансгрессивно-регрессивных событий Каспийского морского бассейна [13; 19]. Поэтому существование определенных природных условий может быть сдвинуто (ательская регрессия), сжато (позднехазарская трансгрессия) или растянуто (раннехазарская трансгрессия) во времени по сравнению с первой корреляцией событий.

Волго-Донское междуречье испытывало на себе влияние колебательных движений уровня Каспийского морского бассейна. Под их действием происходило оформление рельефа и выделение соответствующей современному междуречью территории. Для плейстоцена характерно выделение трех микроциклов, связанных с трансгрессивно-регрессивными этапами Черноморско-Азовского и Каспийского бассейнов: соликамско-бакинский, кривичско-хазарский, ательско-хвалынский [3].

Во время соликамско-бакинского микроцикла в результате активизации тектонических движений на Кавказе и еще большего прогибания Южнокаспийской котловины, происходит тюркянская регрессия (-150 м) Каспийского бассейна. Считается, что именно эта регрессия была связана с формированием четвертичной Палео-Волги. Река сместилась на запад. Она прилегала к Приволжской возвышенности, срезала излучину у Волгограда, существующую в настоящее время, и направлялась на юг. Долина плейстоценовой пра-Волги сильно врезана в нижележащие плиоценовые породы. Врез долины заполнен аллювиальными отложениями соликамской и венедской свит.

Предполагается, что в раннем плейстоцене заложилась и активно разрабатывалась древняя излучина Дона на отрезке между устьями рек Цимла и Чир, в пользу этого говорит значительная ширина аллювиальных отложений на данном отрезке долины [3].

Регрессивный этап сменяется трансгрессивным. Бакинская трансгрессия произошла примерно 700–380 тыс. лет назад. Уровень моря, вероятно, достиг отметок 40 м [15]. Этот бассейн отличался небольшим размером – на севере не достигал подножия Общего Сырта. Берег протягивался также вдоль восточного подножия Приволжской возвышенности и северных Ергеней.

Кривичско-хазарский микроцикл начался предхазарской регрессией, благодаря которой начался интенсивный врез притоков Волги. Активному расчленению подверглись возвышенные области, располагающиеся за пределами ледника, в том числе Приволжская и Ергенинская возвышенности. Считается, что овражно-балочная сеть этих территорий заложилась во время этого микроцикла, точнее в днепровско-московское время. Одновременно с этим, под действием ледников происходит опускание территории Восточно-Европейской равнины, что вызывает интенсивное осадконакопление и морские трансгрессии. Опускание территории вызвало снижение высот в бассейне Нижнего Дона, которые после этого составили 100–130 м. В бассейне Нижней Волги высоты достигли 150–250 м, по сравнению с существующими до наступления цикла 200–250 м.

После бакинской трансгрессии наступает регрессивный период, который сменяется повышением уровня моря. Хазарская трансгрессия имела несколько стадий. Уровень нижнехазарской (гюргянской) трансгрессии был значительно выше, чем бакинской. Время существования раннехазарской трансгрессии определяется в 300–144 тыс. лет назад [15]. Во время максимального развития нижнехазарская трансгрессия достигла на севере подножий Общего Сырта, у его южного окончания море образовывало ряд ингрессионных заливов.

На западном побережье, вдоль подножия Ергеней, простирался возвышенный берег, который образовался в результате подтопления балок, расчленяющих склон Ергенинской возвышенности. К югу от Ергеней воды хазарского моря проникали далеко на запад по Кумо-Манычской впадине. В результате образовался пролив, соединяющий Хазарское и Азовское моря [8].

При анализе характера расположения нижнехазарских террас О.К. Леонтьев делает вывод, что к этому времени относятся три-четыре стадии нижнехазарской трансгрессии, которая затем сменилась значительной регрессией [Там же]. В дальнейшем наступила верхнехазарская трансгрессия, она была значительно меньше предшествующей. Уровень этой трансгрессии стоял не выше, чем на 20 м над современным уровнем Каспийского моря.

Хазарская трансгрессия захватывала территорию Прикаспийской низменности и частично прилегающие районы. На Волго-Донском междуречье во время кривичско-хазарского микроцикла начала накапливаться основная толща лессово-суглинистых пород, покрывающая практически весь район. Мощность этих отложений максимальна на современных водоразделах, где колеблется в пределах 10– 30 м, отмечается увеличение мощности по направлению на юг. В настоящее время господствует эолово-делювиальная гипотеза происхождения лессовидных суглинков. В пользу этого свидетельствует четкая граница между данными породами и отложениями, подстилающими их, т.е. коренные породы не могли служить источником мелкозема для образования лессов. В перигляциальных областях поставщиком мелкозема могут служить флювиогляциальные потоки [2]. В толще лессовидных суглинков четко выделяются погребенные почвы, с помощью которых производится определение возраста лессовых горизонтов.

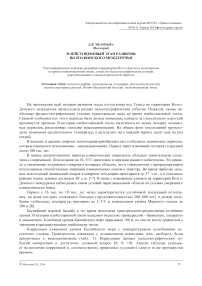

Условные обозначения

| долины палеорек

| | направление течений

| А | палеолитические стоянки человека

| | вероятные палеовысоты ательского периода

Растительность (по данным Романова А.А. и др. (1989), Брылева В.А (1995), Копытова П.С. и др. (2000))

О Лесостепные ландшафты, включающие разнотравно-марево-полынные ассоциации (Chenopodiacea (маревые), Artemisia (полынь), Роасеае (злаки)). Большое количество хвойных пород: Firms (сосна), Picea (ель), Larix (лиственница), Juniperus (можжевельник), редки широколиственные: Betula (береза), Alnus (ольха), единичны Ulmus (вяз), Tilia (липа), Carpinus (граб), Calluna (вереск)

Животный мир (по данным Свиточа А.А. и др. (1991), Копытова П.С. и др. (2000), И.М. Рослого (1986))

Я Mammuthus primigenius (мамонт)

-

□ Coelodonta antiquitatis (шерстистый носорог)

И Bison (бизон)

К Equidae (лошадиные) (лошадь, кулан, дикий осел)

0 Elasmotherium (эласмотерий)

-

□ Saiga (сайгак)

ц Cervidae (оленевые) (Rangifer tarandus (северный олень), Cervus elaphus (благородный олень))

В Vulpes (лисицы)

-

□ Canidae(волчьи)(волки, песец)

ffl Ursidae (медвежьи)

В Gulo gulo (росомаха)

И Ovibos moschatus (овцебык)

И Грызуны (сурки, мелкие грызуны)

Рис. 1. Палеогеографическая схема ательского этапа развития

Продолжительность ательско-хвалынского микроцикла составляет около 100 тыс. лет. За это время происходит поднятие Русской платформы, что влечет за собой врезание долин.

В Черноморско-Азовском бассейне начинается послекарангатская регрессия, что явилось дополнительной причиной врезания русел бассейна Дона, в результате чего сформировалась вторая надпойменная терраса. Позднее в данном бассейне началась новоэвксинская трансгрессия, но она даже не достигала современного уровня моря, ее высота не превышала отметок минус 80–100 м.

В Каспийском бассейне в это время происходит максимальное снижение уровня – ательская регрессия (до -50 м), которая инспирировала процессы расчленения возвышенных территорий, в том числе Приволжской возвышенности и Ергеней. Это способствовало образованию глубоких врезов притоков Волги (Царица, Мечетка, Балыклейка и др.) Для обобщения физико-географических условий ательского этапа была составлена палеогеографическая картосхема Волго-Донского междуречья (рис. 1).

Волга в это время располагалась восточнее современной, хотя излучина у Волгограда находилась там же, где и в настоящее время. Существует гипотеза, что южнее Волгограда река пролегала несколько западнее и цепь Сарпинских озер, возможно, является остатками старого русла. На западе территория ограничена палео-Доном. В начале плейстоцена между устьями рр. Цимла и Чир заложилась излучина, ширина отложений палео-Дона в этом районе достигает 50–60 км [3]. Отложениями данной эпохи являются палево-желтые лессовидные суглинки, накопление которых началось еще в позднехазарское время, а делювиальная переработка продолжалась в ательский век.

В спорово-пыльцевых спектрах ательского периода господствует травянистая растительность, которая может рассматриваться как степной ландшафт [4] или как тундростепь (холодная степь) [12; 13]. Ландшафты, в основном, представляли собой разнотравно-марево-полынные ассоциации. Таким образом, господствующими были семейства Chenopodiaceae (маревые), Poaceae (злаки) и род Artemisia (полынь).

По долинам рек выделялись участки леса, причем, вероятно, что большее распространение имели хвойные породы – роды Pinus (сосна), Picea (ель), Larix (лиственница), Juniperus (можжевельник). В пользу данного предположения свидетельствуют находки пепелищ на палеолитической стоянке человека в долине р. Сухая Мечетка – используемые дрова принадлежали, в основном, хвойным породам [7]. Одновременно встречались широколиственные древесные растения – Betula (береза), Alnus (ольха), единичны Ulmus (вяз), Tilia (липа), Carpinus (граб), Calluna (вереск) [7; 11].

Большой вклад в изучение животного мира Волго-Донского междуречья также внесло исследование верхнепалеолитических стоянок человека. Они располагаются в долинах рр. Сухая Мечетка, Пичуга (рис. 1). Предполагается, что обе стоянки в долине р. Пичуги образовались раньше, а затем часть населения мигрировала на тридцать километров южнее. На стоянках были обнаружены кости животных, которые составляли характерный для этого времени зооценоз междуречья. К ним относятся Mammuth-us primigenius (мамонт), Coelodonta antiquitatis (шерстистый носорог), Ovibos moschatus (овцебык), Bison (бизон), Saiga (сайга); семейства Equidae (лошадиные), Cervidae (оленевые), Canidae (хищные), Ur-sidae (медвежьи) и другие представители верхнепалеолитического комплекса. Также на стоянке была обнаружена кость редкого для того времени рода Elasmoterium (эласмотерий), возможно, что в атель-ский период на территории проживали последние экземпляры данного вида [7; 13].

С учетом того, что регрессия моря составляла около 50 м, были выяснены величины максимальных палеовысот изучаемой территории. К ним относятся буг. Шихан (212 м), высота которого во время ательского этапа приближался к 262 м, Мамаев Курган (102 м) – 152 м, высшая точка Ергенинс-кой возвышенности в пределах Волгоградской области, располагающаяся севернее истока р. Мышкова (184 м) – 234 м (рис. 1).

Глубокая регрессия сменилась хвалынской трансгрессией, в которой выделяется две стадии, разделенные енотаевской регрессией, в течение которой, несмотря на ее кратковременность, происходило активное расчленение территории. В связи с выделением нескольких этапов трансгрессии время ее существования довольно сильно варьирует. Ее начало определяется в пределах около 80 тыс. лет назад и устойчивый тренд подъема уровня морского бассейна продолжался до 9–8 тыс. лет назад [9; 14].

Раннехвалынский морской бассейн был наибольшим по площади среди всех древнекаспийских бассейнов за четвертичное время, высота достигала отметок 30–50 м [3]. В раннехвалынское время существовало несколько пиков трансгрессии, разделяемых временными понижениями уровня. Большие глубины хвалынского моря в то время подходили близко к берегу, так как были подтоплены склоны возвышенностей и предгорий [8].

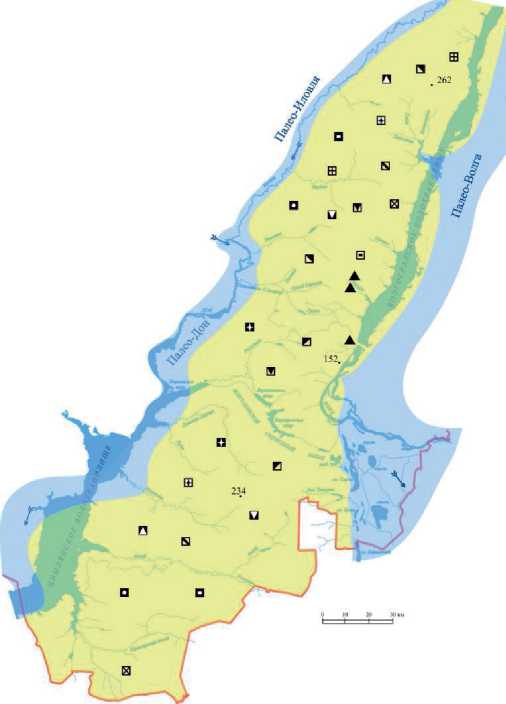

Хвалынское море в максимальную стадию трансгрессии захватывало рассматриваемую территорию, условия данного периода отражены на картосхемах (рис. 2). Следствием существования морского бассейна являются характерные отложения. Выделяется два типа осадков хвалынского возраста – мелководные песчаные и «шоколадные» монтмориллонитовые глины, характерные для приглубых участков, например, для районов, соответствующих древним речным долинам.

В общей толще отложений прослеживается переслаивание монтмориллонитовых глин с мелкозернистыми песками, мощность которых увеличивается при приближении к абразионной террасе. Общая мощность «шоколадных» глин достигает 8–10 м, уменьшаясь в береговой части до 2–10 см. Палинологический анализ хвалынских отложений говорит о том, что эти осадки накапливались в условиях постепенного потепления и аридизации климата [9; 14].

Раннехвалынское море абрадировало восточный склон Приволжской и Ергенинской возвышенностей, оставив после себя след в виде узкой полосы абразионно-аккумулятивной террасы на восто-

Условные обозначения

долины палсорск направление течений нижнехвалынский абразионный уступ батиметрия раннехвалынского морского бассейна (по данным геоэкологической лаборатории ВГПУ)

места обнаружения малакофауны (по данным В.Я. Табояковой и Т.А. Яниной)

вероятные палеовысоты периода раннехвалынской трансгрессии

Растительность (по данным Свиточа А.А. (1987, 1991, 1999),

Гричука В.И. (1954), Романова А.А. и др. (1989), Палибина И.В. (1905), Спиридоновой Е.А. (1991))

Смешанные леса при участии хвойных пород: Pinus (сосна), Picea (ель), Cedrus (кедр), Larix (лиственница), Abies (пихта) и широколиственных пород: Bctula (береза), Alnus (ольха),Ulmus (вяз), Quercus (дуб) и др. Обширные участки заняты лугами и разнотравьем: Chenopodiacea (маревые), Artemisia (полынь), Роасеае (злаки), Сурсгассае (осоки), Astcraccae (сложноцветные), Ephedra (эфедра). Встречаются споровые: Polypodiophyta (папоротники), Bryophyta (мхи).

Животный мир (по данным Свиточа А.А. и др. (1987, 1991), Табояковой В.Я.. Маркова К.К. и др. (1968), Яниной Т.А. (2009), Копытова П.С. и др. (2000), Рослого И.М. (1986), Завьялова Е.В. и др. (2002))

Млекопитающие

Я

В В а в и в

Equidae (лошадиные) (лошадь, кулан, дикий осел) Saiga (сайгак)

Cervidae (оленевые) (Rangifer tarandus (северный олень), Cervus elaphus благородный олень), Alces alces (лось))

Vulpes (лисицы)

Gulo gulo (росомаха)

Canidae (волчьи) (волки, песцы)

Ursidae (медвежьи)

Lcporidae (зайцевые)

Грызуны (суслики, сурки, мелкие грызуны)

fl Passeriformes (воробьинообразные)

A Botaurus (выпи)

A Tctraonidac (тетеревиные)

A Phasianidae (фазановые) fl Columbidae (голубиные) Д Apodes (стрижи) Q Strigidae (совиные)

Моллюски:

Видовой состав обеднен. Преобладают различные виды Didacna:

D. parallella, D. protracta, D. trigonoides chvalynica.D. ebersini и др., также встречаются Dreissena rostriformis, Monodacna caspia, Adacna vitrea

Рис. 2. Палеогеографическая схема этапа раннехвалынской трансгрессии ке Волго-Донского междуречья. Абразионный уступ хвалынского моря был нанесен по горизонтали 50 м (рис. 2)., т.е. воздействию моря подвергалась только небольшая восточная часть Волго-Донского междуречья, на юге площадь распространения моря увеличена, что связано с понижением территории.

Батиметрия дна моря в пределах Сарпинской низменности нанесена по данным В.А. Брылева, профессора Волгоградского государственного социально-педагогического университета. Средняя глубина морского бассейна в пределах рассматриваемой территории составляла -12 м, максимальная была равна -18 – -20 м. С учетом данных, что максимальные глубины моря наблюдались у берегов, возможно, что средние глубины морского бассейна были меньше. На западе границей Волго-Донского междуречья служит палео-Дон, который не изменил свое положение по сравнению с предшествующим атель-ским этапом.

Состав растительности Волго-Донского водораздела хвалынского этапа изучался И.В. Палиби-ным, В.И. Гричуком, А.А. Свиточем, А.А. Романовым, Е.А. Спиридоновой и др. [4; 10–14; 16]. В растительных сообществах господствовали древесные растения: широколиственные – Betula (береза), Al-nus (ольха), Quercus (дуб), Ulmus (вяз), Acer (клен), Tilia (липа) и т.д. с примесью голосеменных – Pinus (сосна), Picea (ель), Cedrus (кедр), Larix (лиственница), Abies (пихта), Ephedra (эфедра). Среди травянистой растительности отмечаются семейства Chenopodiaceae (маревые), Poaceae (злаковые), Astera-ceae (сложноцветные), род Artemisia (полынь). В палинологическом спектре отмечается присутствие споровых растений (Polypodiophyta (папоротники), Bryophyta (мхи)). В течение периода раннехвалын-ской трансгрессии в связи с иссушением и потеплением климата растительность из лесных сообществ постепенно преобразовалась в степные.

В животном мире Волго-Донского водораздела выделяются род Saiga (сайга), семейства Equidae (лошадиные), Cervidae (оленевые), Canidae (хищные), Ursidae (медвежьи), Leporidae (зайцевые) и др. [7; 12; 13]. В орнитофауне выделяются, в основном, современные таксоны – Passeriformes (воробьинообразные), Columbidae (голубиные), Apodes (стрижи), Tetraonidae (тетеревиные), Strigidae (совиные) и др. [5]. В связи с появлением морского бассейна можно выделить присутствие морских моллюсков. Малакофауна раннехвалынского этапа представлена разными видами родов Didacna (D. parallella, D. protracta, D. trigonoides и др.), Dreissensia rostriformes, Monodacna caspia и т.д. [18; 19].

Таким образом, период раннехвалынской трансгрессии не являлся самым холодным по сравнению с остальными этапами плейстоценовой истории развития Волго-Донского междуречья. Об этом можно судить по растительным и животным сообществам данной местности. Во время ательской регрессии растительность была более холодолюбивой, чем во время последующей трансгрессии. Это выражается в более широком распространении хвойных пород, а также в господстве ксерофитных видов травянистой растительности, что в настоящее время характерно для современной тундры. Состав животного мира не успел сильно измениться со времени ательского этапа.

Для определения палеовысот данного периода современные высоты соотносились с уровнем Хва-лынского моря. Поэтому высота останца Шихан могла составлять приблизительно 162 м, Мамаева Кургана – 52 м.

В дальнейшей истории развития Каспийского морского бассейна происходит значительная енота-евская регрессия моря, она была меньше послехазарской, однако уровень Каспийского бассейна опустился до -44 м [3]. После регрессии снова начинается подъем уровня морского бассейна. Позднехва-лынская трансгрессия оставила после себя несколько стадиальных береговых линий. Максимальный уровень моря находился на отметке 0 м, т.е. 26–28 м над уровнем современного Каспия.

Также, для этого периода характерно смещенное, по сравнению с современным, положение многих притоков р. Волги (рр. Царица, Мокрая и Сухая Мечетки, Камышинка и др.). После хвалынской трансгрессии долины данных рек были смещены на юго-запад, где находятся до настоящего времени. Таким образом, послехвалынская регрессия определила современное положение нижнего течения Волги и рельеф восточного склона изучаемой территории. На большей части территории продолжал формироваться шлейф четвертичных покровных отложений, в которых основную роль играют лессовидные суглинки.

Последнее оледенение закончилось около 10–14 тыс. лет назад, началось потепление. Оно происходило постепенно и периодически сменялось похолоданиями, которые, конечно, нельзя сравнить с ледниковыми периодами плейстоценовой эпохи. Колебания температур влияли на изменения уровня Каспийского моря, но в голоценовую эпоху море вошло сильно обмелевшим.

Список литературы Плейстоценовый этап развития Волго-Донского междуречья

- Борзенкова И.И. Изменение климата в кайнозое. СПб: Гидрометеоиздат, 1992.

- Брылев В.А. Покровные отложения Волго-Донского водораздела//Вопросы географии Нижнего Поволжья/под ред. В. А. Брылев. Волгоград, 1973. С. 15-25.

- Брылев В. А. Эволюционная геоморфология юго-востока Русской равнины: монография. -Волгоград: Перемена, 2005.

- Гричук В.И. Материалы к палеоботанической характеристике четвертичных и плиоценовых отложений северо-западной части Прикаспийской низменности//Материалы по геоморфологии и палеогеографии СССР. Труды ин-та географии СССР, Т.61, вып. 11, 1954. С. 27-45

- Завьялов Е.В., Шляхтин Г.В., Табачишин В.Г., Макаров В.З., Березуцкий М.А., Якушев Н.Н. Генезис природных условий и основные направления современной динамики ареалов животных на севере Нижнего Поволжья. Сообщение III. Генезис фауны и флоры в четвертичное время. Плейстоцен//Поволжский экологический журнал, № 3, 2002. С. 217-235.

- Зубаков В.А. Корреляция оледенения плейстоцена с трансгрессиями Черного и Каспийского морей//Палеоклиматы и оледенения в плейстоцене. М.: 1989. С. 105-110.

- Копытов П.С., Васильев И.Б., Дубман Э.Л., Смирнов Ю.Н., Храмков Л.В. История Самарского Поволжья с древнейших времен до наших дней. Каменный век: Изд. Сам. научного центра РАН, 2000.

- Леонтьев О.К. Эволюция берегов Каспия в верхнем плиоцене и четвертичном периоде//Геоморфологический анализ при геологических исследованиях в Прикаспийской впадине (методы и результаты исследований)/под ред. Л.Б. Аристарховой. М.: Изд. Моск. ун-та, 1968. С. 28-42.

- Леонтьев О.К., Рычагов Г.И., Абрамова Т.А. Изменение природных условий Каспийской области в четвертичное время (по геоморфологическим и палеоботаническим данным)//Геоморфология и палеогеография/отв. ред. И.П. Герасимов, XXIII Международный географический конгресс. М.: 1976.

- Палибин И.В. Заметка о растительных остатках, встречающихся в Арало-Каспийских отложениях Нижнего Поволжья. СПб: Тип. Императ. Акад. наук, 1905.

- Романов А.А., Кормилина Г.И., Кузнецова Н.И., Макаров С.А., Седайкин В.М. Расчленение четвертичных отложений и основные события антропогена в Нижнем Поволжье//Палеоклиматы и оледенения в плейстоцене. М.: Изд-«Наука», 1989. С. 174-178.

- Свиточ А.А. Палеогеография плейстоцена. М.: Изд-во МГУ, 1987.

- Свиточ А.А. Колебания уровня Каспийского моря в плейстоцене (классификация и систематическое описание)//Палеогеография и геоморфология Каспийского региона в плейстоцене: Сб. науч. тр./Науч. совет по комплексному изучению Каспийского моря. М.: Наука, 1991. С. 5-100.

- Свиточ А.А. Нижнее и юг Среднего Поволжья в плейстоцене//Геоморфология, № 1, 2000. С. 29-40.

- Свиточ А.А., Янина Т.А. Основные черты геологического строения и палеогеографии плейстоцена Нижнего Поволжья//Экология антропогена и современности: Природа и человек: Сборн. науч. докл., представленных на международную конференцию (Волгоград-Астрахань-Волгоград, 24-27 сентября 2004 г.). СПб.: «Гуманистика». 2004. с. 58-61.

- Спиридонова Е.А. Эволюция растительного покрова бассейна Дона в верхнем плейстоцене-голоцене. М.: Наука, 1991.

- Ушаков С.А., Ясаманов Н.А. Дрейф материков и климаты Земли. М.: «Мысль», 1984.

- Федоров П.В. К вопросу об эволюции фауны моллюсков Каспийского бассейна в четвертичное время//Материалы по геоморфологии и палеогеографии СССР. Вып. 43. Отв. ред. И.П. Герасимов. М.: Изд. Акад. наук СССР, 1949.

- Янина Т.А. Палеогеография бассейнов Понто-Каспия в плейстоцене по результатам малакофаунистического анализа: автореф. дис. Яниной Т.А. докт. геогр. наук. М.: 2009.