Плодородие пахотных и залежных лугово-черноземных почв агроландшафтов южной лесостепи Омского Прииртышья

Автор: Азаренко Ю.А., Бефус М.В.

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 1 (53), 2024 года.

Бесплатный доступ

Цель работы: оценка современного состояния плодородия лугово-черноземных почв агроландшафтов южной лесостепи Омской области. Исследования проводили в 2014-2022 гг. на территории опытных полей ФГБОУ ВО Омского ГАУ в Камышловском сельском поселении Любинского района. Объектом изучения являлись лугово-черноземные почвы, длительно используемые в пашне и находящиеся в залежном состоянии. В ходе исследований были заложены почвенные разрезы, изучена морфология профилей, определены физические, физико-химические и химические свойства, рассчитаны баллы бонитета почв. Почвенный покров обследованных участков представлен лугово-черноземными средне- и маломощными средне- и малогумусовыми почвами, преимущественно тяжелосуглинистого, реже среднесуглинистого гранулометрического состава. Мощность гумусового слоя - 31-41 см на пашне, 32-64 см - на залежах; среднее содержание гумуса в пахотном горизонте - 5,79%, в горизонте А почвы на залежи - 6,39% при его существенном уменьшении в горизонтах АВ в 1,5-2,3 раза. Почвы обладали благоприятными физико-химическими свойствами: близкой к нейтральной реакции средой, высокой суммой обменных оснований с преобладанием кальция, незначительным количеством натрия, однако наблюдалась повышенная относительно оптимума доля магния. При сравнении результатов с данными почвенного обследования земель учхоза Камышловский в 1987 г. не выявлено изменение видовой принадлежности почв по мощности гумусовых горизонтов и содержанию гумуса. Почвы имели хорошее структурное состояние по размерам агрегатов (коэффициенты структурности горизонтов А и АВ составляли 1,6 и 2,7 на залежах, 2,3 и 1,5 - на пашне). Водопрочность агрегатов на пашне (36-61%) была существенно меньше по сравнению с залежью (78-88%). Лугово-черноземные почвы залежей характеризовались большей величиной плотности (1,19-1,28 г/см3) и меньшей - общей пористости (48,2-50,6%) по сравнению с пашней: 1,05-1,18 г/см3 и 55,4-56,6% соответственно. По средним баллам бонитета (79 - на залежах, 86 - на пашне) их относят к категориям лучших почв.

Плодородие, лугово-черноземные почвы, южная лесостепь, химические, физико-химические, физические свойства, балл бонитета

Короткий адрес: https://sciup.org/142240548

IDR: 142240548 | УДК: 631.452(571.13)

Текст научной статьи Плодородие пахотных и залежных лугово-черноземных почв агроландшафтов южной лесостепи Омского Прииртышья

Лугово-черноземные почвы являются одним из преобладающих зональных типов в почвенном покрове лесостепи юга Западной Сибири. Согласно почвенной карте Омской области (1986 г.) площадь, занимаемая ими, – 570,4 тыс. га, включая их комплексы с солонцами. По данным единого государственного реестра почвенных ресурсов России, лугово-черноземные почвы занимают 14,1% общей площади почв [1]. Прогнозные оценки, проведенные почвоведами Омского сельскохозяйственного института еще в 90-е гг. ХХ в., указывают на распространение данного типа почв на площади более 1 млн га [2]. Вместе с черноземами они составляют основу пахотного фонда лесостепной зоны области. Оценка почв регионов России указывает на их плохое качество в Омской области, где доля неблагоприятных для сельского хозяйства – 63% [3]. В этой связи большое значение имеет мониторинг состояния почв, обладающих наиболее ценными агро-производственными свойствами, к ним относят лугово-черноземные.

Плодородие почв зависит от типа их использования и может существенно изменяться при длительных агрогенных воздействиях. Большое количество исследований указывает на трансформацию прежде всего гумусового и структурного состояния агропочв [4], ухудшение в них баланса элементов питания [5]. По данным ФГБУ ЦАС «Омский», у почв пашни Омской области отмечена тенденция снижения содержания гумуса за период 1990–2015 гг. [6; 7]. В то же время многолетними стационарными полевыми

Vestnik of Omsk SAU, 2024, no.1 53)

AGRONOMY

опытами в Омской области показано, что рациональное использование лугово-черноземных почв в системе севооборотов с применением удобрений обеспечивает стабильное состояние их плодородия по содержанию органического вещества и запасов биофильных элементов [8]. Выведение земель из сельскохозяйственного оборота в последнее десятилетие ХХ в. и начале ХХI в. также оказывает влияние на свойства залежных почв, вызывая необходимость оценки изменения их плодородия и возможности возврата в сельскохозяйственный оборот [9–11].

Отметим, что, несмотря на имеющиеся данные агрохимического мониторинга, учитывающего содержание гумуса, макро- и микроэлементов питания растений, реакции среды пахотного слоя почв, отсутствуют результаты полномасштабного обследования почвенного покрова региона; необходима актуализация сведений о современном состоянии его свойств и режимов. Целью исследования являлась оценка плодородия пахотных и залежных лугово-черноземных почв агроландшафтов южной лесостепи Омского Прииртышья, наиболее интенсивно используемых в земледелии региона.

Материалы и методы

Объектом изучения являлись лугово-черноземные почвы южной лесостепи Омской области. Исследования проведены в 2014–2022 гг. на территории учебно-опытных полей ФГБОУ ВО Омский ГАУ (Камышловское сельское поселение, Любинский район) (рис. 1). Обследуемая территория расположена в типичных физико-географических условиях южно-лесостепного ландшафта.

Рис. 1 . Территория проведения исследования

Согласно почвенно-географическому районированию ее относят к зоне серых лесных почв, оподзоленных, выщелоченных и типичных черноземов лесостепи Центральной лесостепной и степной области суббореального пояса. Климат – континентальный, с длительной холодной зимой и жарким летом. Среднегодовые показатели количества осадков – около 368 мм/год, температуры воздуха +0,6°С (по метеостанции г. Омска) [12].

Территория района исследования входит в пределы Ишимской неоген-четвертич-ной денудационно-аккумулятивной равнины, имеющей слабоволнистую поверхность

Vestnik of Omsk SAU, 2024, no. 1 53) AGRONOMY со слабой степенью горизонтального и вертикального расчленения рельефа, незначительной дренированностью, что отражается на процессах почвообразования. Почвообразующие породы – четвертичные карбонатные суглинки и глины [13]. Обследованные поля и залежные участки располагались на плоском водораздельном пространстве с абсолютными высотами 92–101 м.

Обследовали почвы разного типа использования: пахотные и находящиеся в залежном состоянии (возраст залежи ориентировочно составлял 15–20 лет). Преобладающей культурой агроценозов пашни являлась яровая пшеница, возделываемая в системе короткоротационных зернопаровых севооборотов. Растительность залежных участков была представлена многолетними мятликовыми растениями с доминированием костреца безостого ( Bromopsis inermis ).

На пашне и залежи было заложено 11 разрезов, проведено изучение морфологического строения профилей почв. В поле определена плотность сложения с помощью металлического режущего кольца известного объема. Проведен отбор проб почв для анализов из генетических горизонтов. В них определяли: содержание органического вещества методом И.В. Тюрина в модификации В.Н. Симакова с дополнениями Б.А. Никитина; обменно-поглощенные катионы вытеснением по Шолленбергеру с конечным определением кальция и магния трилонометрическим, натрия – пламенно-фотометрическим методом; рН водной суспензии – потенциометрическим методом. Гранулометрический состав установлен пипеточным методом по ГОСТ 12536–2014 с подготовкой почвы к анализу с пирофосфатом натрия в модификации С.И. Долгова и А.И. Личмановой; плотность твердой фазы почвы – пикнометрическим методом; общая пористость и пористость аэрации – расчетным способом. Анализ структурно-агрегатного состава почв в воздушно-сухом состоянии проводили по методу Н.И. Саввинова, водопрочность макроагрегатов размером 3–5 мм – по П.И. Андрианову. Рассчитывали величину баллов бонитета по методике, изложенной в [14]. Для обработки экспериментальных данных применяли статистические методы анализа.

Результаты исследований

При характеристике почвенного покрова исследуемых ландшафтов был проведен его анализ на основе почвенной карты территории учхоза «Камышловский» Любинского района, составленной в масштабе 1:25 000 в 1987 г. сотрудниками Омского филиала За-псибгипрозема. Согласно материалам в почвенном покрове доминировали лугово-черноземные почвы – 9821 га, или 71,6%. Среди них 42,5% почв имели родовые признаки карбонатных (5,57%), солонцеватых (1,69%), глубокосолончаковатых (24,4%), сочетания этих признаков (2,22%), а также находились в комплексе с солонцами (7,43%). По мощности гумусового слоя были распространены мало- и среднемощные почвы, содержание гумуса в них варьировало в пределах 6–9%, встречались также почвы с меньшим содержанием гумуса – 4–6%.

Исследования 2014–2022 гг. показали, что пахотные и залежные участки представлены мало- и среднемощными лугово-черноземными почвами, имеющими соответствующее данному типу строение профилей. Мощность гумусового слоя в пахотных почвах существенно не различалась и составляла 33–41 см, на залежных участках варьировала от 32 до 64 см. Нижняя граница горизонтов АВ имела потековидную и языковатую форму. Небольшая мощность гумусовых горизонтов обусловлена фациальными особенностями: континентальностью климата, длительным промерзанием и поздним оттаиванием почв, ограничивающим глубину проникновения в почву корневых систем растений.

Верхняя граница залегания карбонатов изменялась от 33–56 см на пашне до 24–65 см на залежах и находилась преимущественно в горизонтах В, реже – в АВ. Преоб-

Vestnik of Omsk SAU, 2024, no. 1 53) AGRONOMY ладающими формами карбонатных новообразований являлись пропитка, прожилки, диффузные пятна. Слабая выщелоченность профилей лугово-черноземных почв от карбонатов – следствие неустойчивого атмосферного увлажнения, частой повторяемости засушливых периодов, а также тяжелого гранулометрического состава почв и пород.

Одной из общепринятых важных характеристик плодородия почв является их гумусовое состояние. Проанализированы содержание, запасы и профильное распределение гумуса в почвах (табл. 1).

Таблица 1

Содержание и запасы гумуса в лугово-черноземных почвах (2014–2022 гг.)

|

Горизонт |

Гумус, % |

Запасы гумуса в слое 0–20 см, т/га |

||||

|

x ± S x |

lim |

V, % |

x ± S x |

lim |

V, % |

|

|

Залежные участки |

||||||

|

A |

6,4 ± 0,4 |

5,5–8,2 |

4,9 |

37 ± 7, |

82– 97 |

30,6 |

|

AB |

2,8 ± 0,3 |

2,3–4, |

25,2 |

|||

|

Пашня |

||||||

|

А пах |

5,8 ± 0,2 |

4,7–7,4 |

3,6 |

24 ± 4,4 |

98– 58 |

5,0 |

|

AB |

3,9 ± 0,7 |

2,4–4,8 |

32,8 |

|||

Примечание . x ± S x – среднее арифметическое с его ошибкой; lim – пределы колебания величины; V, % – коэффициент вариации

Содержание гумуса в верхнем слое как пахотных, так и залежных почв изменялось от среднего до высокого по Д.С. Орлову, Л.А. Гришиной. Согласно градации пахотных почв России по степени гумусированности обследованные почвы с учетом гранулометрического состава являются средне- (5–6%) и сильногумусированными (более 6%). Среднее содержание гумуса в горизонтах А почв на залежах несколько превышало его величину в пахотных горизонтах, при этом в горизонтах АВ оно, напротив, было меньше.

Варьирование содержания гумуса в пахотных почвах и почвах залежей было небольшим. В горизонтах АВ колебания данного показателя увеличивались и оценивались как средние. Для распределения гумуса по профилям характерно значительное убывание его количества с глубиной. В горизонтах АВ содержание гумуса снижалось в 1,5–2,5 раза относительно горизонтов А.

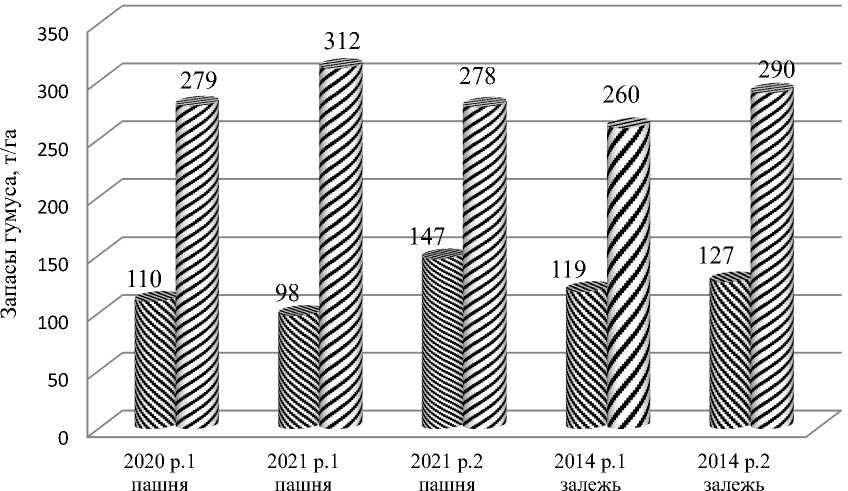

Запасы гумуса в слоях 0–20 см маломощных лугово-черноземных почв, как правило, были низкими, в среднемощных – средними. Залежные лугово-черноземные почвы имели несколько большее содержание и запасы гумуса в слое 0–20 см, объясняться это может как различиями в режиме использования, так и генетическими особенностями почв. В то же время существенных различий по запасам гумуса в слое 0–100 см пахотных и залежных почв не наблюдалось (рис. 2).

По результатам исследований: гумусное состояние пахотных лугово-черноземных почв удовлетворительное для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, оно типично для агроценозов лесостепной зоны Омской области. Так, по данным [6], среднее содержание гумуса в почвах пашни южной лесостепи составляет 5,3%, в лугово-черноземных почвах – 5,8%.

Сравнение полученных данных полевого обследования почв в 2014–2022 гг. с имеющимися картографическими материалами 1987 г. указывает на отсутствие изменений видовой принадлежности почв обследованных полей по мощности гумусового слоя и содержанию в них гумуса.

В целом для исследованных почв характерны благоприятные физико-химические свойства (табл. 2). Гумусовый слой имел нейтральную или близкую к нейтральной реакцию среды, переходящую в щелочную в срединных карбонатных горизонтах и поч-

Vestnik of Omsk SAU, 2024, no.1 53)

AGRONOMY

вообразующих породах. При этом значения величины рН в горизонтах АВ пахотных почв были меньше, чем в аналогичных горизонтах залежей. Высокое и среднее содержание гумуса и илистой фракции обеспечивает высокую сумму обменных оснований (S): от 38,8–42,4 ммоль/100 г в горизонтах А, А пах до 32,9–37,1 ммоль/100 г – в горизонтах АВ.

s Запасы гумуса в слое 0-20 см Запасы гумуса в слое 0-100 см

Рис. 2. Запасы гумуса в пахотных и залежных лугово-черноземных почвах

Содержание обменных кальция и магния в почвах высокое. На долю кальция в сумме обменных катионов в горизонтах А почв залежей приходилось 70–74%, с ее понижением до 65–70% в горизонтах АВ. На пашне величина данного показателя несколько больше: 72–80 и 70–73% соответственно.

Для почв характерно высокое относительное содержание магния: 18–26% – в пахотных почвах, 25–35% – на залежах, несколько превышая пределы оптимального соотношения кальция и магния (4–5 : 1) в почвенном поглощающем комплексе. Повышенное содержание данного обменного катиона в почвах черноземного ряда юга Западной Сибири объяснялось К.П. Горшениным особенностями почвообразующих пород и эволюцией почвенного покрова [2].

Таблица 2

Состав обменно-поглощенных оснований и рН водной суспензии в лугово-черноземных почвах (2014–2022 гг.)

|

Горизонт |

рН |

Ca2+ |

Mg2+ |

Na+ |

S |

|

ммоль/ 00 г |

|||||

|

Залежные участки |

|||||

|

А |

6,7 ± 0, |

30,7 ± 0,3 |

,4 ± 0,3 |

0,94 ± 0,2 |

42,4 ± 0,3 |

|

АВ |

7,0 ± 0, |

25,4 ± 0,5 |

,5 ± 0,4 |

0,93 ± 0, |

37, ± 0,3 |

|

Пашня |

|||||

|

А пах |

6,5 ± 0,3 |

29,7 ± 3, |

8,3 ± 0,5 |

0,77 ± 0,2 |

38,8 ± 3, |

|

АВ |

6,4 ± 0,3 |

23,6 ± 2,5 |

8,5 ± 0,6 |

0,84 ± 0,2 |

32,9 ± 2,9 |

Vestnik of Omsk SAU, 2024, no.1 53)

AGRONOMY

Содержание обменно-поглощенного натрия небольшое: 1,1–3,6% от суммы оснований в пахотных почвах и 1,3–2,8% – в почвах на залежах. Увеличение доли натрия до 4,5–5,7% суммы катионов наблюдалось только в одном разрезе лугово-черноземной солонцеватой почвы.

Важной агроэкологической характеристикой почв является гранулометрический состав, влияющий практически на все почвенные свойства и режимы (табл. 3).

Таблица 3

Содержание фракций ила и физической глины (%) в гумусовых горизонтах лугово-черноземных почв

|

Горизонт |

Содержание фракций, % |

Горизонт |

Содержание фракций, % |

||

|

< 0,00 мм |

< 0,0 мм |

< 0,00 мм |

< 0,0 мм |

||

|

Пашня |

Залежь |

||||

|

Разрез -2020 |

Разрез -20 4 |

||||

|

А пах |

28,6 |

53,5 |

А |

24,0 |

36,8 |

|

АВ |

34,4 |

57,6 |

АВ |

28,4 |

42,0 |

|

Разрез -202 |

Разрез -2022 |

||||

|

А пах |

22,9 |

40,8 |

А |

34,4 |

59, |

|

АВ |

28,3 |

43,2 |

АВ |

36,4 |

59,3 |

|

Разрез 2-202 |

Разрез 2-2022 |

||||

|

А пах |

33,8 |

53,6 |

А |

28,9 |

55,9 |

|

АВ |

33,6 |

53,4 |

АВ |

35, |

59,6 |

Верхние горизонты почв имели в основном тяжелосуглинистый, реже – среднесуглинистый состав. В числе механических фракций преобладали ил (22,9–28,4% – в среднесуглинистых, 28,6–38,6% – в тяжелосуглинистых) и крупная пыль (17,3–33,1%). Значительная доля приходилась на мелкий песок (до 22,9–52,4%). Почвообразующие породы имели тяжелосуглинистый состав.

Изученные почвы имели сходный характер распределения ила и физической глины по профилям: увеличение их содержания в срединных горизонтах В, Вк. При этом в нижних частях горизонтов В отмечалось возрастание относительной доли фракции мелкого песка. Полученные ранее данные для лугово-черноземных почв Омского Прииртышья также указывали на высокую долю крупной пыли, мелкого песка и ила, придавая им удовлетворительную водопроницаемость [2]. В целом гранулометрический состав исследованных почв благоприятен для возделывания зерновых культур.

Плодородие почвы в значительной степени зависит от физических свойств, определяемых прежде всего гранулометрическим составом и структурным состоянием. При обследовании почв был проведен их макроагрегатный анализ, определена водопрочность агрегатов. В табл. 4 приведено среднее содержание фракций структурных агрегатов.

Таблица 4

Структурно-агрегатный состав верхних горизонтов лугово-черноземных почв

|

Горизонт |

Содержание (%) агрегатов размеров (мм) |

К стр |

||

|

< 0,25 мм |

0,25– 0 мм |

> 0 мм |

||

|

Залежные участки |

||||

|

А |

7,4 ± 2, |

56,7 ± 2,5 |

36,0 ± 9,3 |

,6 ± 0,7 |

|

АВ |

2,0 ± ,8 |

72,3 ± 4, |

5,7 ± 5,8 |

2,7 ± 0,5 |

|

Пашня |

||||

|

А пах |

8, ± 0,9 |

68,3 ± 3,2 |

23,7 ± 3,7 |

2,3 ± 0,3 |

|

АВ |

5,9 ± 2,0 |

59,0 ± ,9 |

35,2 ± 3,7 |

,5 ± 0, |

Примечание . К стр – коэффициент структурности

Vestnik of Omsk SAU, 2024, no. 1 53) AGRONOMY

Результаты исследований показали, что лугово-черноземные почвы залежных участков характеризовались хорошим и отличным структурным состоянием. В гумусовых горизонтах почв с морфологически выраженной комковато-зернистой и зернистокомковатой структурой преобладали отдельности размером 0,25–10 мм при значительной доле крупных агрегатов более 10 мм и небольшой – пылеватых микроагрегатов. Небольшое количество мелких агрегатов размером менее 0,5 мм обеспечивало почвам хорошую агрегированность. Нижняя часть гумусового слоя отличалась от верхней увеличением количества пылеватых агрегатов. У соотношения фракций макро- и микроагрегатов разного размера высокие значения коэффициентов структурности (1,6 и 2,7).

Структурные макроагрегаты гумусовых горизонтов залежных почв размером 3–5 мм характеризовались высокой водопрочностью. Количество водоустойчивых агрегатов составляло 78–88% в горизонтах А, снижаясь до 40–80% в горизонтах АВ. Хорошее структурное состояние залежных лугово-черноземных почв было обусловлено комплексом благоприятных физико-химических и химических свойств, а также воздействием корневых систем многолетних трав, значительным поступлением в почву свежего органического вещества растительных остатков.

Пахотные лугово-черноземные почвы имели различия с залежными по морфологии структурных агрегатов и характеризовались пылевато-комковатой структурой. Агропре-образованные пахотные горизонты имели высокое содержание агрономически ценных агрегатов, превышающее его значения в залежных почвах. Количество макроагрегатов размером более 10 мм было меньше, чем на залежи, обусловлено это воздействием механических обработок. В то же время в подпахотных горизонтах АВ увеличение глыби-стости структуры сопровождалось уменьшением агрономически ценных агрегатов. По величине коэффициентов К стр структуру пахотных горизонтов оценивали как отличную, подпахотных – хорошую.

Структура пахотных почв также существенно уступала залежной почве по водо-прочности. Количество водоустойчивых макроагрегатов составляло 36–61% в горизонтах А пах , 28–38 – в горизонтах АВ, свидетельствуя о слабой и средней водопрочности структуры в пахотных слоях, слабой и неудовлетворительной – в подпахотных.

Была проведена оценка физических свойств лугово-черноземных почв: плотности, плотности твердой фазы, пористости (табл. 5).

Таблица 5

Физические свойства гумусовых горизонтов лугово-черноземных почв

|

Горизонт |

Плотность |

Плотность твердой фазы |

Общая пористость |

Пористость аэрации |

|

г/см3 |

% |

|||

|

Залежные участки |

||||

|

А |

, 9 ± 0,09 |

2,58 ± 0,09 |

50,6 ± ,2 |

28,3 ± 0,5 |

|

АВ |

,28 ± 0,07 |

2,6 ± 0,04 |

48,2 ± ,2 |

27,2 ± 2,0 |

|

Пашня |

||||

|

А пах |

,05 ± 0,07 |

2,44 ± 0, 9 |

56,6 ± 2,8 |

28,6 ± 4, |

|

АВ |

, 8 ± 0, 3 |

2,66 ± 0,08 |

55,4 ± 5,3 |

26,9 ± 7,8 |

Плотность твердой фазы, определяемая в первую очередь ее минералогическим составом и содержанием органического вещества, составляла в горизонтах А, А пах – 2,44– 2,58 г/см3, увеличиваясь в горизонтах АВ до 2,61–2,66 г/см3.

Плотность пахотных горизонтов лугово-черноземных почв в исследуемые годы изменялась от 0,95 до 1,19 г/см3, указывая на степень уплотнения почвы от рыхлой до слабоуплотненной. Средняя величина плотности соответствовала типичным величинам для

Vestnik of Omsk SAU, 2024, no. 1 53) AGRONOMY культурных свежевспаханных почв (по классификации Н.А. Качинского). В горизонтах АВ средняя плотность увеличивалась до 1,18 г/см3, при варьировании показателя от 0,93 до 1,34 г/см3.

Лугово-черноземные почвы залежей отличались большей величиной плотности, связанной с отсутствием воздействий обрабатывающей техники. Средняя величина показателя в горизонтах А была больше, чем на пашне, на 13%, в горизонтах АВ – на 8,5%, при варьировании плотности по горизонтам соответственно от 1,01–1,35 до 1,15–1,40 г/см3.

Более сильное уплотнение залежных почв приводило к уменьшению их пористости. Качественная оценка данных показателей соответствовала отличной в пахотных почвах, на залежи – удовлетворительной в горизонтах А, неудовлетворительной в горизонтах АВ. При этом пористость аэрации при полевой влажности почв была удовлетворительной как в пахотных, так и в залежных почвах.

В целом исследования показали, что у залежных лугово-черноземных почв хорошие агропроизводственные свойства и отсутствуют выраженные, лимитирующие развитие растений, факторы. В то же время отмечается, что в период с 1965 по 2020 г. на сельскохозяйственных землях Любинского района произошло снижение площадей почв с высоким и средним содержанием подвижного фосфора при стабилизации содержания в них органического вещества [15]. Большая часть обследованных нами в 2014 г. почв была введена в пашню. Средняя урожайность яровой пшеницы в 2018–2022 гг. на полях с лугово-черноземными почвами составила 2,1–2,7 т/га.

На основании исследования свойств лугово-черноземных почв была проведена их качественная оценка по баллам бонитета. Для расчета использовали показатели мощности гумусовых слоев, содержания гумуса, физической глины, поправочные коэффициенты на свойства почв (табл. 6).

Таблица 6

Оценка качества лугово-черноземных почв

|

Мощность гумусового слоя |

Содержание гумуса |

Содержание фракции физической глины |

Балл бонитета почвы |

|||

|

см |

балл |

% \ |

балл |

% \ |

балл |

|

|

Залежные участки |

||||||

|

32–49 |

7 –98 |

5,5–8,2 |

85– 03 |

36,8–59, |

80–89 |

66–9 |

|

40 |

83 |

6,4 |

93 |

50,6 |

85 |

79 |

|

Пашня |

||||||

|

33–4 |

73–86 |

4,7–7,4 |

77– 0 |

40,8–53,6 |

80–95 |

78–93 |

|

38 |

80 |

5,8 |

88 |

49,3 |

89 |

86 |

Проведенные расчеты указывали на относительно высокое качество исследованных почв по рассматриваемым показателям. По шкале оценки качества по Н.Л. Благовидову почвы на залежах относятся к VII классу средних, IX и Х классам лучших почв. Почвы пашни относятся к VIII и IX классам лучших почв.

Согласно проведенной ранее оценке земель Любинского района пахотные почвы, представленные черноземами обыкновенными, лугово-черноземными и черноземно-луговыми почвами, а также комплексами солонцов, оценены баллами бонитета 68–95 при среднем значении 83 балла [2].

Заключение

Таким образом, представленные результаты свидетельствуют об относительно благоприятном современном состоянии плодородия исследованных лугово-черноземных почв в агроценозах южной лесостепи. Для них характерны преимущественно среднее содержание гумуса и средние его запасы в слоях 0–20 и 0–100 см, значительная

Vestnik of Omsk SAU, 2024, no.1 53)

AGRONOMY

поглотительная способность, высокое содержание обменно-поглощенных кальция и магния, низкое – натрия, близкая к нейтральной реакции среда водной суспензии. Пахотные почвы имеют удовлетворительные физические свойства, хорошее структурное состояние по количеству агрономически ценных агрегатов и коэффициенту структурности. Почвы залежных массивов отличались от пахотных несколько большим содержанием и запасами гумуса в слое 0–20 см, большей уплотненностью и меньшей пористостью гумусовых горизонтов. У них хорошее и отличное структурное состояние, высокое содержание водопрочных агрегатов, превышающее его значение на пашне.

Сравнение полученных данных с имеющимися материалами почвенного обследования 1987 г. показало, что использование лугово-черноземных почв в системе агроценозов не привело к изменению видовой принадлежности почв по мощности гумусовых горизонтов и содержанию в них гумуса.

Качество лугово-черноземных пахотных почв оценивается средней величиной балла бонитета, составляющей 86; залежных – 79. Факторами, определяющими урожайность сельскохозяйственных культур в агроценозах южной лесостепи на лугово-черноземных почвах хорошего качества, прежде всего, являются погодно-климатические условия и система земледелия. Высокий уровень агротехнологий, включающих рекомендованные для зоны обработки почвы, севооборот, применение удобрений и средств защиты растений, устойчивые к неблагоприятным факторам сорта, могут обеспечить стабильную для условий южно-лесостепных ландшафтов урожайность сельскохозяйственных культур.

Список литературы Плодородие пахотных и залежных лугово-черноземных почв агроландшафтов южной лесостепи Омского Прииртышья

- Единый государственный реестр почвенных ресурсов России. Версия 1.0: коллективная: монография. М.: Почвенный ин-т им. В.В. Докучаева Россельхозакадемии, 2014. 768 с.

- Мищенко Л.Н., Мельников А.Л., Аксенова Ю.В. Почвы Западной Сибири: учебное пособие. 2-е изд., доп. Омск: ФГБОУ ВО Омский ГАУ, 2018. 284 с. ISBN 978-5-89764-743-9.

- Иванов А.Л., Савин И.Ю., Столбовой В.С. Качество почв России для сельскохозяйственного использования // Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук. 2013. № 6. С. 41–45.

- Азаренко Ю.А. Современное состояние агропочв опытного поля Омского ГАУ // Вестник Омского ГАУ. 2022. № 4(48). С. 7–18.

- Красницкий В.М., Шмидт А.Г., Шойкин О.Д. Оценка состояния плодородия почв в Омской области // Плодородие. 2017. № 4. С. 27–29.

- Красницкий В.М., Шмидт А.Г. Элементы мониторинга для оценки плодородия пахотных земель // Почвоведение и агрохимия. 2019. № 3. С. 88–96.

- Changes in humus content in forest-steppe soils of Western Siberia / I.A. Bobrenko, O.A. Matveychik, Е.G. Bobrenko, V.I. Popova // Earth and environmental science. – 2021. – № 624. Р. 012219. URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/624/1/012219/pdf (дата обращения: 15.02.2024).

- Храмцов И.Ф., Чекусов М.С., Воронкова Н.А., Балабанова Н.Ф., Волкова В.А. Агроэкологическая оценка длительного применения удобрений на черноземных почвах Западной Сибири // Плодородие. 2021. № 3(120). С. 104–107.

- Аксенова Ю.В., Гиндемит А.М. Состояние залежных земель степной зоны Омского Прииртышья и возможность их повторного введения в оборот // Российская сельскохозяйственная наука. 2022. № 6. С. 37–44. DOI: 10.31857/S2500262722060084.

- Нечаева Т.В. Залежные земли России: распространение, агроэкологическое состояние и перспективы использования (обзор) // Почвы и окружающая среда. 2023. Том 6. № 2. e215. DOI: 10.31251/pos.v6i2.215.

- Синявский И.В., Синявская Т.А. Оценка эколого-производственного потенциала бесхозяйных земель, выявленных на территории Челябинской области, относящихся к мелиоративному фонду // АПК России. 2022. Т. 29, № 5. С. 595–602. DOI 10.55934/2587-8824-2022-29-5-595-602.

- Атлас Омской области / Омская картограф. фабрика. М.: Федер. служба геодезии и картографии России, 1996. 56 с.

- Рейнгард Я.Р. Деградация почв экосистем юга Западной Сибири: монография. Лодзь, 2009. 636 с.

- Махт В.А., Руди В.А. Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения. Омск: РУСИНКО, 2003. 169 с.

- Шмидт А.Г., Аксенова Ю.В. Влияние хозяйственной деятельности землепользователей на состояние плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения южной лесостепи Омской области // Вестник Омского государственного аграрного университета. 2022. № 1(45). С. 64–74.