Плодородие серой лесной почвы и урожайность гороха в подтаежной зоне Западной Сибири

Автор: Скатова Наталья Сергеевна, Ершов Василий Леонидович

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 2 (2), 2011 года.

Бесплатный доступ

Подтаежная зона Омской области представляет собой обширную низменность, расчлененную речными долинами с плоскими междуречьями и болотами. Серые лесные почвы занимают 18% территории зоны и широко используются в пашне. Почвы потенциально устойчивы к процессам эрозии, но, формируясь на приречных увалах, подвергаются смыву и ветровой эрозии. Необходимо проводить почвозащитные мероприятия, в том числе безотвальные обработки с оставлением стерни (Мищенко А.Н., 1991).

Плодородие почвы, серая лесная почва, отвальная обработка, безотвальная и поверхностная обработки почвы, агрофизические свойства почвы, водный режим почвы, урожайность гороха

Короткий адрес: https://sciup.org/142198702

IDR: 142198702 | УДК: 631.51:633.358(571.1)

Текст научной статьи Плодородие серой лесной почвы и урожайность гороха в подтаежной зоне Западной Сибири

Серые лесные почвы характеризуются неудовлетворительным режимом азотного питания и высокой отзывчивостью на удобрения. Улучшение водно-воздушного и теплового режимов, способствующих мобилизации запасов азота за счет усиления деятельности микроорганизмов, минерализующих органический азот, является одним из важных мероприятий по повышению плодородия данных почв.

На серых лесных тяжелосуглинистых почвах совершенствование структуры посевных площадей и основной обработки почвы должно предусматривать борьбу с переутомлением (Нечаев Л.А., Баранов В.М., Лобач В.Н. и др., 2004). Увеличение доли посевов зернобобовых культур в полевых севооборотах является насущной необходимостью. Горох играет важную агротехническую роль, в том числе за счет способности усваивать азот из воздуха с помощью клубеньковых азотфиксирующих бактерий, поселяющихся на его корнях. Однако низкая урожайность его в регионе не способствует расширению посевов.

Объекты и методы

Экспериментальная работа выполнена в подтаежной зоне Омской области на полях отдела северного земледелия ГНУ СибНИИСХ. Почва опытного участка серая лесная среднесуглинистая, с содержанием гумуса 2,7–3,0%, с низким содержанием азота, средним – фосфора и калия. Мощность гумусового горизонта А пах = 19 см. Реакция почвенного раствора слабокислая.

Двухфакторный опыт включает:

Фактор А – варианты основной обработки почвы: 1) отвальный (вспашка на глубину 18–20 см); 2) безотвальный (плоскорезная обработка на глубину 16–18 см); 3) поверхностный (дискование на глубину 8–9 см).

Фактор Б – варианты химизации: 1) контроль (без средств химизации); 2) гербициды; 3) гербициды + торфогуминовые удобрения (ТГУ); 4) минеральные удобрения + гербициды + ТГУ.

Предшественник – яровая пшеница по чистому пару. После уборки проводится основная обработка почвы. Отвальная обработка – плугом ПН-4-35, плоскорезная – ОПТ-3-5, дискование – БДТ-7. Весной закрытие влаги в 2 следа зубовыми боронами БЗТС-1. Внесение минеральных удобрений (N 40 P 60 ) вразброс перед посевом. Предпосевная культивация на глубину 5–6 см культиватором КПС-4 с боронами. Посев во второй декаде мая дисковой сеялкой СЗ-3,6 с последующим прикатыванием кольчато-шпоровыми катками. Норма высева гороха сорта Благовест (селекции СибНИИСХ) – 1,3 млн всх. семян на гектар. Сорт среднестебельный, крупносемянный, зернофуражного использования, внесен в Госреестр в 2008 г. [2]. Гербициды и торфогуминовые удобрения «Гумимакс» применяются одновременно в баковой смеси в фазу ветвления из расчета 200 л/га рабочего раствора.

Повторность в опыте четырехкратная, площадь делянки 160 м2. Уборка однофазная в фазу полной спелости комбайном САМПО-500. Данные об урожайности приведены к 100%-ной чистоте и влажности 14%.

Результаты исследований

Вегетационный период 2009 г. был влажным и холодным, температура воздуха – ниже среднемноголетних значений на 0,65ºС, а осадков в мае и июне выпало в 2 раза больше. Вегетация гороха затянулась на две недели в сравнении со средней по зоне для культуры. В 2010 г. среднедекадная температура и осадки с мая по сентябрь были в пределах нормы.

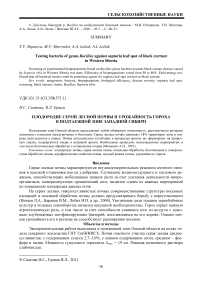

Исследования показали, что различные варианты основной обработки почвы оказывают неодинаковое влияние на формирующуюся к посеву плотность пахотного слоя (рис. 1).

Слой почвы, см.

Основная обработка почвы

D Отвальная а Безотвальная S Поверхностная

Рис. 1 . Плотность почвы в зависимости от основной обработки почвы, г/см3 (в среднем за 2 года)

Наибольшая плотность почвы в пахотном слое – 1,15 г/см3 – отмечалась в варианте с поверхностной обработкой почвы, при этом оставаясь в пределах оптимальной. В вариантах с безотвальной и отвальной обработками плотность не различалась: составила 1,10–1,11 г/см3, или на 4% меньше. Разница плотности почвы в пахотном слое в зависимости от вариантов основной обработки была несущественна.

В подпахотном слое плотность возросла в большей мере при безотвальной обработке в сравнении с отвальной. Однако уплотнение почвы не достигало критических значений для культуры и не превышало 1,30 г/см3.

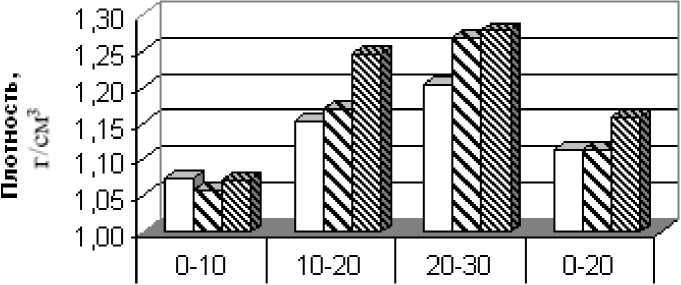

В настоящее время общепризнано, что агрономически ценными являются почвенные структурные отдельности размерами в пределах 0,25–10 мм (Чернявский К.Н., 2007). Исследования показали, что большее содержание агрономически ценных агрегатов в почве отмечалось при поверхностной обработке (69,9%) (рис. 2).

Слои почвы, смОсновная оораоппз почвы

а Отвальная И Безотвальная □ Поверхностная

Рис. 2 . Содержание агрономически ценных агрегатов (фракция 0,25–10,0 мм) после посева в слое 0–20 см в зависимости от основной обработки почвы

При отвальной и плоскорезной обработках их количество составляло соответственно до 69,6 и 69,2%. Участие в оструктурировании почвы растительных остатков приводило к некоторому возрастанию количества агрономически ценных агрегатов – до 69,4% при плоскорезной и 70,8% при поверхностной обработках в слое 0–10 см, в отличие от отвальной, повышающей глыбистость. Однако в среднем за период наблюдений в содержании почвенных агрегатов различных размеров по слоям пахотного горизонта в зависимости от основной обработки почвы существенной разницы не наблюдается.

Результаты исследований показали, что осенне-зимние осадки (сентябрь – апрель) в первую очередь определяют накопление влаги до посева гороха. При этом стартовые влаго-запасы имеют решающее значение для роста и развития растений в течение вегетации и, следовательно, их продуктивности. К периоду сева гороха накапливалось большее количество почвенной продуктивной влаги, которое в зависимости от основной обработки в среднем за два года исследований составляло 194–206 мм в метровом слое почвы (табл. 1).

В целом формированию более высоких весенних влагозапасов почвы скорее благоприятствовал вариант со вспашкой под горох. В то же время анализ динамики влагообеспечен-ности почвы свидетельствует о более экономном использовании влаги в агрофитоценозе с горохом по безотвальному и поверхностному вариантам. В целом из метрового слоя почвы по отвальному варианту было израсходовано 128 мм, по безотвальному – 119 мм, а по поверхностному всего 100 мм.

Таблица 1

|

Основная обработка почвы |

Слой почвы, см |

Год |

||

|

2009 1 |

2010 1 |

Среднее |

||

|

Перед посевом |

||||

|

Отвальная |

0–20 |

55 |

51 |

53 |

|

0–100 |

213 |

199 |

206 |

|

|

Безотвальная |

0–20 |

56 |

47 |

51 |

|

0–100 |

194 |

195 |

195 |

|

|

Поверхностная |

0–20 |

54 |

48 |

51 |

|

0–100 |

158 |

194 |

176 |

|

|

HCP 05 |

0–20 |

1 |

2 |

1 |

|

0–100 |

17 |

4 |

13 |

|

|

Цветение – образование бобов |

||||

|

Отвальная |

0–20 |

28 |

21 |

25 |

|

0–100 |

135 |

92 |

114 |

|

|

Безотвальная |

0–20 |

29 |

19 |

24 |

|

0–100 |

132 |

85 |

108 |

|

|

Поверхностная |

0–20 |

31 |

17 |

24 |

|

0–100 |

124 |

79 |

102 |

|

|

HCP 05 |

0–20 |

2 |

2 |

F ф < F 05 |

|

0–100 |

F ф < F 05 |

9 |

10 |

|

|

Уборка |

||||

|

Отвальная |

0–20 |

14 |

23 |

19 |

|

0–100 |

61 |

95 |

78 |

|

|

Безотвальная |

0–20 |

18 |

21 |

20 |

|

0–100 |

71 |

80 |

76 |

|

|

Поверхностная |

0–20 |

16 |

22 |

19 |

|

0–100 |

69 |

82 |

76 |

|

|

HCP 05 |

0–20 |

2 |

F ф < F 05 |

F ф < F 05 |

|

0–100 |

9 |

10 |

F ф < F 05 |

|

Запасы продуктивной влаги в почве в зависимости от основной обработки при возделывании гороха, мм

Изучение засоренности посевов гороха показало, что в зависимости от основной обработки почвы наблюдаются заметные различия как по количеству, так и по массе сорных растений (табл. 2).

Таблица 2

Численность и масса сорняков в посевах гороха в зависимости от основной обработки почвы

|

Основная обработка почвы |

Количество, шт./м2 |

Масса, г/м2 |

||||

|

2009 |

2010 |

Среднее |

2009 |

2010 |

Среднее |

|

|

Отвальная |

126 |

149 |

138 |

615 |

385 |

500 |

|

Безотвальная |

183 |

173 |

178 |

832 |

405 |

619 |

|

Поверхностная |

143 |

165 |

154 |

788 |

389 |

589 |

|

HCP 05 |

5 |

9 |

7 |

25 |

F ф < F 05 |

25 |

Безотвальная и поверхностная обработки под горох существенно слабее справляются с подавлением сорной растительности, в отличие от отвальной обработки. Независимо от складывающихся погодных условий варианты с безотвальной обработкой почвы способствовали увеличению как количества, так и массы сорняков в агрофитоценозе. В период исследований засоренность посевов гороха на контроле по безотвальному варианту повышалась на 41 и 24 шт./м2, или на 118,5 и 30 г/м2. Однако в более засушливом 2010 г. масса сорняков по вариантам существенно не различалась.

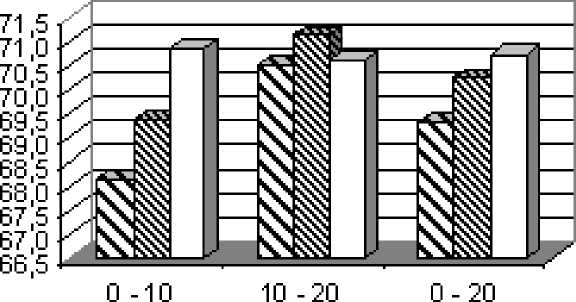

Согласно полученным данным видовой состав сорняков в посевах гороха слабо зависел от обработки почвы и был в основном представлен малолетними мятликовыми (в среднем

-

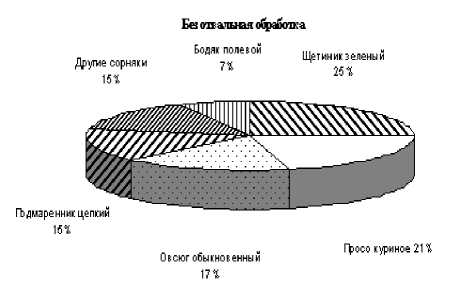

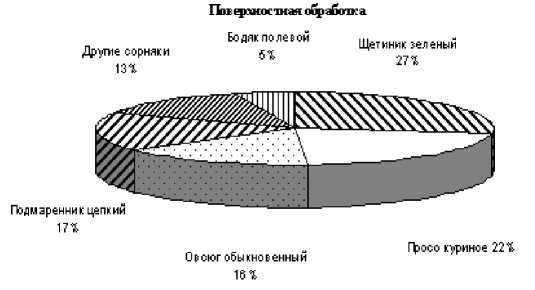

64% от сорного компонента агрофитоценоза) – овсюгом (Avena fatua L . ) , просом куриным (Panicum сrus galli L.), щетинником зеленым (Setaria viridis L.). Вредоносны в посевах также были подмаренник цепкий (Galium aparine Z .) и из корнеотпрысковых бодяк полевой (Cirsium arvense L.). Доля остальных сорняков в сумме не превышала 20% (рис. 3).

Рис. 3 . Видовой состав сорняков в зависимости от основной обработки почвы

В варианте с гербицидами различия по засоренности посевов гороха между вариантами обработки практически отсутствуют при слабом уровне засоренности. Однако для полного подавления сорной растительности требуется применение баковой смеси гербицидов, в том числе граминицидов, что существенно увеличивает затраты.

Анализ элементов структуры урожайности гороха показывает, что наибольшей динамичностью отличался показатель массы 1000 семян культуры. Наименьшие значения по вариантам составляли 206–208 г в 2010 г., а наибольшие – 228–244 г в 2009 г. В зависимости от основной обработки почвы существенной разницы по большинству показателей структуры урожая гороха не наблюдается (табл. 3).

Таблица 3

Структура урожайности гороха в зависимости от систем основной обработки почвы (контроль, в среднем за 2 года)

|

Показатель |

Основная обработка почвы |

||

|

Отвальная |

Безотвальная |

Поверхностная |

|

|

Густота стояния растений, шт./м2 : после всходов |

117 |

115 |

115 |

|

перед уборкой |

105 |

105 |

106 |

|

Высота растений, см |

75 |

74 |

73 |

|

Количество бобов на растении, шт. |

5,4 |

5,3 |

5,1 |

|

Количество семян в бобе, шт. |

4,1 |

3,6 |

3,6 |

|

Масса 1000 семян, г |

232,5 |

212,1 |

218,0 |

Однако по количеству бобов на растении и количеству семян в бобе отвальный вариант на контроле имел преимущество перед поверхностным. Но за период исследований это слабо отразилось на урожайности (табл. 4).

Таблица 4

Урожайность гороха в зависимости от основной обработки почвы и химизации, т/га

(в среднем за 2 года)

|

Вариант химизации (В) |

Основная обработка почвы (А) |

Среднее по В, HCP 05 = 0,21 |

||

|

Отвальная |

Безотвальная |

Поверхностная |

||

|

Контроль |

1,31 |

1,25 |

1,24 |

1,27 |

|

Гербициды |

1,54 |

1,51 |

1,49 |

1,51 |

|

Гербициды + ТГУ |

1,58 |

1,56 |

1,55 |

1,56 |

|

Удобрения + гербициды + ТГУ |

2,04 |

2,01 |

1,99 |

2,01 |

|

Среднее по А, F ф < F 05 |

1,62 |

1,58 |

1,57 |

1,59 |

|

Для частных средних HCP 05 = 0,37 т/га |

||||

Основная обработка почвы существенного влияния на продуктивность гороха не оказала, урожайность на контроле была низкой и составила 1,27 т/га. В вариантах с применением химических средств наблюдается существенная прибавка урожая. Так, в вариантах с применением гербицидов сбор зерна гороха увеличился на 18,9%, или 0,24 т/га. В вариантах с применением минеральных удобрений на фоне гербицидов урожайность возросла на 28,8%, или 0,45 т/га. Торфогуминовые удобрения слабо повлияли на урожайность культуры (3,3%).

В целом применение комплекса средств химизации позволило повысить урожайность гороха до 2 т/га, или на 58,3%. Прибавка в среднем по опыту составила 0,74 т/га, что говорит о достаточно высоком потенциале сорта.

Заключение

Почвозащитные варианты основной обработки почвы не оказывают существенного негативного влияния на агрофизические показатели почвенного плодородия в сравнении со вспашкой. В годы с проявлением засухи почвозащитные варианты обработки под горох подавляют сорную растительность в агрофитоценозе на уровне отвальной обработки. В условиях подтаежной зоны Западной Сибири для оптимизации плодородия серой лесной почвы с целью увеличения урожайности гороха возможно применение ресурсосберегающих почвозащитных обработок почвы при использовании минеральных удобрений и гербицидов.

Список литературы Плодородие серой лесной почвы и урожайность гороха в подтаежной зоне Западной Сибири

- Мищенко А.Н. Почвы Омской области и их сельскохозяйственное использование/А.Н. Мищенко. -Омск, 1991.

- Сорта сельскохозяйственных культур в селекции ГНУ СибНИИСХ/ГНУ СибНИИСХ СО РАСХН; под ред. Р.И. Рутца. -Омск, 2009. -105 с.

- Комплексное окультуривание серых лесных почв в севооборотах с зернобобовыми культурами/Л.А. Нечаев [и др.]//Материалы Междунар. науч.-практ. конференции «Экологические проблемы сельскохозяйственного производства». -Воронеж, 2004. -С. 267-271.

- Чернявский К.Н. Структура почвы в зависимости от способов основной обработки почвы и удобрений при возделывании гороха/К.Н. Чернявский//Материалы XI Междунар. науч.-произв. конференции «Проблемы сельскохозяйственного производства на современном этапе и пути их решения». -Белгород, 2007. -С. 61.