Плоскогалечные конгломераты - штормовые отложения нижнего палеозоя Печорского седиментационного бассейна

Автор: Майдль Т.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 4 (220), 2013 года.

Бесплатный доступ

Приводится литологическая характеристика плоскогалечных конгломератов из типовых разрезов ижемской свиты Южного Тимана и безымянной свиты поднятия Чернова. Обсуждаются условия формирования этих отложений.

Плоскогалечные конгломераты, темпеститы, силур, девон

Короткий адрес: https://sciup.org/149129101

IDR: 149129101

Текст научной статьи Плоскогалечные конгломераты - штормовые отложения нижнего палеозоя Печорского седиментационного бассейна

Геологически обычные явления, такие как сильные штормы, наводнения, турбидитные потоки, землетрясения, вулканические извержения и пр., приводят к образованию осадочных толщ с характерными седиментологическими и экологическими особенностями. Порождения турбулентных процессов, штормов (темпеститы), турбидитных потоков (турбидиты) и сильных наводнений (инунди-ты) характеризуются рядом общих особенностей: 1) начало, кульминация и спад турбулентных процессов фиксируется в виде характерных эрозионных и седиментационных текстур; 2) отмечается перераспределение органических и неорганических компонентов в слое как по вертикали (от подошвы к кровле), так и по горизонтали (от мелководных участков к глубоководным); 3) меняется экологическая ситуация для бентосных организмов в результате изменения консистенции донного грунта и/или питательных веществ на дне.

Плоскогалечные конгломераты обычны для мелководных шельфовых карбонатных отложений многих разрезов мира, но наиболее распространены в венде и нижнем палеозое [12, 20, 13].

Плоскогалечные конгломераты встречаются также и в отдельных ин- тервалах палеозойских разрезов Тима-но-Печорского седиментационного бассейна. Плоскогалечники, имеющие признаки штормовых отложений, отмечаются в верхнелландове-рийско-венлокских толщах западного склона Урала (р. Кожым), поднятия Чернова (руч. Безымянный) и в ниж-нефаменских отложениях Южного Тимана (р. Ижма, нижняя пачка ижемской свиты).

Разрез нижнего фамена , вскрытый в обн. 20 по р. Ижме, является типовым для двух свит — сосногорской и ижемской [5].

Сосногорская свита представлена здесь переслаиванием глинистых доло-митизированных известняков и глин. Её отложения сформировались в крайне мелководных, предположительно лагунных условиях [6,9]. По комплексу миоспор и остракодам сосногорская свита коррелируется с волгоградским горизонтом нижнего фамена ЦДП [8, 11]. Подстилают свиту подволгоградские слои ливенского горизонта фран-ского яруса, вскрытые скв. 1-Соснов-ка, расположенной в пределах обн. 20 и «наращивающей» его разрез снизу [10]. На толще сосногорской свиты трансгрессивно с размывом залегают мелководно-морские шельфовые отложения ижемской свиты, представленные неравномерно-глинистыми уз ловатыми известняками с прослоями однородных, плитчатых и биокласто-вых известняков и глин, охарактеризованные обильной фауной беспозвоночных задонского возраста.

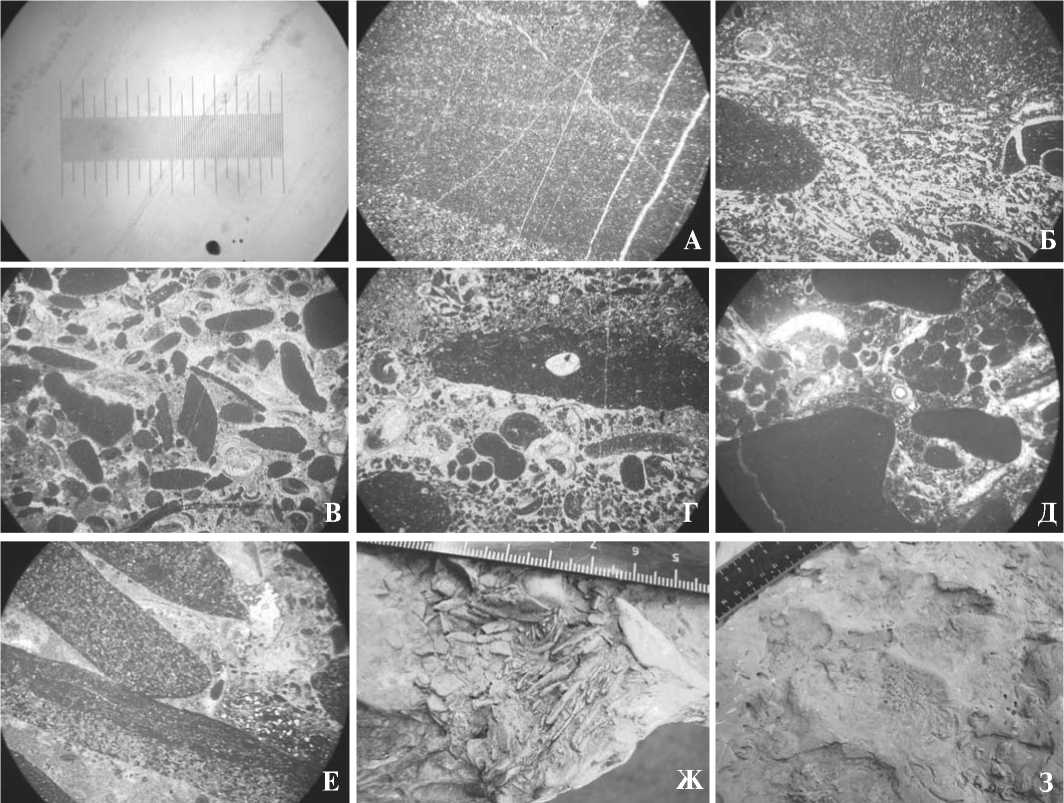

Стратотип ижемской свиты разделен на две пачки: нижнюю терриген-но-карбонатную мощностью 4.7 м и верхнюю карбонатную мощностью 13.5 м. Нижняя пачка сложена глинами с прослоями неравномерно-глинистых узловатых известняков в основании, содержащих известково-алеври-тистые литокласты, интракласты, пеллоиды и массу органогенных остатков. В пачке часто встречаются штормовые темпеститовые слои — прослои с градационной сортировкой пеллоидов, детрита, плоскогалечные конгломераты. Прямые знаки волновой ряби отсутствуют, но при этом в кровле слоев с плоскогалечниками отмечаются слепки ячеистой ряби, связанные с штормовой эрозией (рис. 1, Д—з).

Комплекс следов ихнофоссилий в нижней пачке характерен для ихно-фации, развивавшейся на плохо сортированных субстратах сублиторальной зоны выше базиса штормовых вод, но ниже базиса обычных [4].

Верхняя пачка практически полностью сложена глинистыми узловатыми известняками с прослоями и

Рис. 1. Макро- и микроструктуры плоскогалечных конгломератов: А—Г — безымянная свита, руч. Безымянный: А — элементы косой слоистости в алевритовом темпестите; Б—Г — гальки микрозернистого известняка в биокластовом наполнителе; Д—3 — ижемская свита, р. Ижма: Д — гальки микрозернистого известняка в пелетово-биокластовом матриксе, Е — гальки гли-нисто-карбонатного алеврита в яснозернистом цементе с перекристаллизованным детритом и интракластами, Ж—3 — прослой плоскогалечного конгломерата с поставленными на ребро гальками (Ж) и эродированной верхней поверхностью (3). Деление шкалы — 1 мм

пластами однородных плитчатых и биокластовых известняков. Глинистые прослои встречаются в подчиненном количестве.

Венлокские отложения ручья Безымянного (левый приток р. Пади-мейтывис) выделяют в объеме безымянной свиты [3], сопоставляемой с верхней пачкой усть-дурнаюской свиты Приполярного Урала. Свиту подстилает пачка (неполная мощность 10 м) микрозернистых тонкослоистых известняков и мергелей с прослойками кварцевого алеврита и известковых пеллетовых комочков. Пачка условно сопоставляется с нижней пачкой усть-дурнаюской свиты, относящейся в свою очередь к верхнему лландовери [18].

В составе самой безымянной свиты выделяются три пачки:

Нижняя пачка (54 м) представлена в основном известняками плитчатыми, биокластовыми, с пятнистой текстурой и комковатой отдельностью, интервалами сменяемыми известняками микрозернистыми со слабоволнистыми или ровными поверхностями плиток. В основании пачки — известняки темно-коричневые, мик-розернистые до пелитоморфных, с тонкими прослоями алевритистого мергеля. Известняки горизонтальноволнистослоистые (от 1 до 7—8 см, в среднем 2—3 см), интервалами тонкослоистые с горизонтальным наслоением. В чередовании интервалов разной мощности появляется некоторая ритмичность (мощность ритмов 0.5— 0.7 м). В кровле интервала появляются линзовидные прослои мощностью 1—7 см (в среднем 3—4 см) коричневого микрослойчатого (1—2 мм) алевритистого мергеля — темпестита (рис. 1, А).

Вторая половина пачки представлена в целом однотипными породами. Преобладают известняки иловые, сгу- стковые, пятнисто-доломитизирован-ные и илово-биокластовые, пятнистокомковатые (остракодово -гастропо -довые), с пятнами и прослойками коричневого мергеля. Часто отмечаются следы пластических деформаций домеритовых прослоек, сопровождающихся растрескиванием карбонатных слойков. Значительную долю занимают также гравелито-песчаники лито- и/или биокластовые, с пелоида-ми, с элементами градационной сортировки и эрозионными поверхностями, разделяющими отдельные серии, соседствующие с коричневыми доме-ритами. Граница пачки проведена по кровле скрытокристаллических известняков с прослоями плоскогалечных конгломератов.

Вторая пачка (64 м) внешне выделяется однообразным составом отложений — серых, тонко наслоенных микрозернистых известняков с маломощными прослоями и линзами дет- рита аллохтонных органических остатков. Характерным является наличие плоскогалечных конгломератов (рис. 1, Б, Г), преобладающих в верхней части пачки; мощность и выдержанность прослоев конгломератов вверх по разрезу уменьшается от 10— 12 см до 0.3—0.5 см. Основными литотипами пачки являются: известняки иловые, био- и литокластовые, илово (пелоидно)-«водорослевые», остракодово-«водорослевые»; доломитовые мергели; ракушечники ост-ракодовые и с пелоидами (в верхней части пачки) и биокластовые с литокластами (в основании пласта); известняковые гравелито-песчаники и алев-рито-песчаники; плоскогалечные конгломераты . В основании пачки залегает комковатый глинистый брахио-подовый известняк. Выше преобладают более однородные существенно иловые известняки, с остракодами, пелициподами (?), пятнами и прослойками мергеля или однородные с четкими ходами зарывания. Встречаются также прослои известняков сгу-стково- микробиальных («водорослевых»), послойно и полосами сгустко-во-микрокомковатых, пелоидно-«во-дорослевых». Отмечаются также редкие прослои плоскогалечного гравели-то-конгломерата с остракодово-пели-циподовым раковинным детритом и пелоидами в матриксе.

Третья верхняя пачка (29 м) сложена преимущественно серыми, темно-серыми микрозернистыми известняками с редкими прослоями известняков остракодово-пелициподовых, с прослоями строматолитов, следами микробиальных обрастаний галек и трещин гидроразрыва осадков («блюдцеобразные текстуры» [13]). Известняки переслаиваются с доло-митистыми битуминозными мергелями, часто перемятыми и стилолитизи-рованными. Пачка в целом сложена лагунными осадками. Преобладают иловые известняки, реже встречаются доломитовые мергели (домериты) и биокластовые известняки с плоскими гальками. Прослои, обогащенные раковинами, характеризуются градационной сортировкой тонкостенных разрозненных остракодовых раковин и их обломков, зерен кварца, иловых комков и литокластов. В кровле пачки прослои ракушечника содержат линзы плоскогалечного конгломерата. Гальки имеют интракластовую природу (размывалась порода, подобная подстилающей). В верхней половине пачки появляются также про слои с колониями строматолитов диаметром 0.45—0.6 и высотой 0.2—0.4 м и более крупные. В кровле залегают глинистые сланцеватые известняки, сменяемые светлыми комковатыми известняками с лудловским комплексом фауны.

Формирование отложений, слагающих свиту, происходило в обстановках открытого мелководного шельфа при низком уровне моря и при дифференцированном тектоникой на поднятия и депрессионные лагуны рельефе дна.

Обобщая литологические особенности обоих описанных выше разрезов, вмещающих плоскогалечные конгломераты, можно отметить следующее.

Изучаемые нами лагунные осадки обоих описанных разрезов состоят из чередующихся миллиметровых и сантиметровых прослоев известковых глин и карбонатно-глинистого алевролита или известняка, интервалами перемежающихся с сантиметровыми или дециметровыми прослоями плоскогалечных конгломератов. Связанные с известково-глинистыми слоями, тонкослоистые крупнозернистые алевритовые и пеллетовые известняки имеют характеристики штормовых отложений. Большинство слоев обладает еще более тонкой слойчатостью с алевритовым кварцем и тонкими биокластами в подошве каждого тонкого слойка, пеллетами в их центральной части и некоторым количеством глины или микрита в верхней. Некоторые слои имеют градационную слоистость. Слои, лишенные градационной слоистости, часто демонстрируют волнистую или косую слоистость с ун-дулирующей или поперечной рябью в кровле.

Интракласты плоскогалечных конгломератов часто образовывались из присутствующих в их окружении тонкослоистых штормовых слоев (рис. 1, Е) и тонкослоистых микритовых известняков (рис. 1, В, Д). Их толщина обычно менее 5 мм и диаметр в пределах 0.5—5.0 см (хотя встречаются и крупнее). Форма варьирует от овальной до полигональной, все края сглажены. В ряде случаев можно видеть, что конгломераты врезаны на 25 см в подстилающие слои. Они обычно перекрыты непосредственно глиной, имеют признаки эрозии в кровле, иногда слепки волновой ряби, что может свидетельствовать о довольно длительном их нахождении на поверхности дна лагуны (рис. 1, 3).

Вмещающая плоские гальки масса варьирует от алеврита до чистого био-кластового песка в смеси с интракла-стовым материалом. Биокласты в конгломератах крупнее, но расположены они более фрагментарно, чем в градационных прослоях. Мощность прослоев конгломератов изменяется от трех до десятков сантиметров. Чем тоньше слои, тем более тонкие в них гальки и тем более плоско они расположены; в более мощных прослоях обломки крупнее и расположены хаотично (вихрями), часто поставлены на ребра и не обладают черепичным расположением, характерным для потоков (рис. 1, Ж). Сходные картины отмечались на пляжах, где волнами перемешиваются и заново откладываются дисковидные гальки. Мощность конгломератов с поставленными на ребра гальками различна. Однако большинство слоев имеет значительную протяженность в пределах обнажения.

Приведенная характеристика конгломератов полностью соответствует описанным Дж. Дж. Сепковски [12] конгломератам кембрия. Автор отмечает, что конгломератовые слои в обнажениях прослеживаются на десятки и даже сотни метров. Отдельные интервалы с повышенным содержанием конгломератов в разрезе (до 50 %) можно проследить по простиранию отложений на значительные расстояния (до 1000 км). Этим автором был также доказан их штормовой генезис. Согласно Дж. Дж. Сепковски, плоскогалечные конгломераты, состоящие из овальных интракластов известняка, имеют уникально широкое распространение в кембрии и позднем ордовике среди мелководных сублиторальных карбонатных осадков. В разрезах кембрия им выделено два взаимосвязанных типа темпести-тов: а) тонкообломочные плосколаминарные слои, отложенные на горизонтальной размытой поверхности дна, по всей видимости, из суспензионного облака, перемещающего алевритовый материал от побережья, и/или пеллетовый материал от карбонатной банки; б) плоскогалечные конгломераты, образованные из частично ли-тифицированных тонких слоев известняков, разорванных во время интенсивных штормов и/или на участках наиболее интенсивного действия волн. Для образования конгломератов, по мнению автора, необходимо было три условия: 1) эпизодическое отложение тонких проницаемых изве- стковых слоев, разделенных прослойками или слоями глинистого материала; 2) быстрая цементация этих слоев; 3) эрозия и переотложение частично литифицированных слоев в виде обломков при воздействии штормов или других эродирующих факторов [12, с. 356].

Следует отличать штормовые плоскогалечные конгломераты, обладающие признаками турбулентности среды, от межформационных конгломератов обстановок литоральных отмелей, где плотные глинистые корки с трещинами усыхания были переработаны во время паводков или штормовых приливов. Такого рода конгломераты присутствуют в виде маломощных линз в разрезах отложений, имеющих литоральный облик, например, в лудловских отложениях руч. Безымянного [2]. Однако они отличаются от конгломератов, распространенных среди более глубоководных (сублиторальных) фаций, прежде всего отсутствием признаков турбулентности среды, что указывает на иной их генезис. Дж. Дж. Сепковски, например, приводит следующие аргументы против возможности образования охарактеризованных выше штормовых конгломератов в литоральной зоне: 1) значительная площадь распространения; 2) на участках развития конгломератов в толщах отсутствуют другие признаки литоральных фаций; ненарушенные вмещающие толщи лишены следов осушения, таких как трещины усыхания, фенестры и пр.; 3) состав обломков из известковых интракластов свидетельствует об участии в их образовании ранней подводной цементации карбонатных слоев.

В заключение хочется отметить, что хотя термины и понятия событийной стратиграфии сформировались прежде всего применительно к морским бассейнам, где турбидные течения, шторма и наводнения являются доминирующими турбулентными событиями глубоководных и мелководно-шельфовых обстановок, термин «плоскогалечные конгломераты», обозначающий отложения турбулентных событий, может использоваться и для континентальных обстановок применительно к наблюдаемым сходным феноменам [20].

Штормовая эрозия и переотложение представляют в совокупности важнейшие факторы генезиса конгломератов. Концентрация штормовых отложений в разрезе происходит в интервале между обычным и штормо вым базисами волн. Карбонатные шельфы, как и их терригенные аналоги, испытывали влияние как гидро-сферных и атмосферных факторов, так и флуктуаций уровня моря, связанных с изменениями в тектоно- и гляциосферах.

Поскольку климат оказывает воздействие на основные параметры — биомассу, продуктивность, биологическое разнообразие всех без исключения экосистем, то глобальные климатические события оставляют глубокий след в эволюции биосферы. Большое число седиментационных, геохимических, палеонтологических и других признаков может быть использовано в качестве свидетельств и показателей климатических изменений.

Как известно, палеозойскую эру характеризует несколько оледенений. Это пермо-карбоновое (350— 230 млн лет назад) оледенение, начавшееся в каменноугольном периоде, а также оледенения на границе верхнего ордовика-нижнего силура (460— 420 млн лет назад) и оледенение верхнего девона (370—355 млн лет назад). С каждым из них сопряжены биособытия — массовые вымирания. Некоторые из них, как например биособытия границ перми-триаса или ордовика-силура, относятся к крупнейшим [1, 7].

Биособытия на рубежах лландо-вери-венлок (событие Иревикен) и фран-фамен (события Кельвассер) также сопровождались событиями вымирания. По каждому из них существует огромное число публикаций. В настоящее время установлено, что событие Иревикен стартовало в относительно теплый климатический период ещё до шейнвудского оледенения. Максимальное похолодание приурочено к завершению этого биособытия, после большинства вымираний в различных фаунистических группах [17, 18]. Запись значений отношения изотопов 8 18О %с в конодонтовом апатите, начиная с теличия, иллюстрирует значительные изменения в морской поверхностной температуре в балто-скандинавском бассейне в течение всего переходного (поздний теличий — ранний гомериан) интервала времени, хотя и не содержит доказательств оледенения в позднем теличии, как предполагалось ранее [14].

Общая продолжительность позднедевонского биотического кризиса (событие Кельвассер) составляла 1— 3 млн лет с наиболее крупным импульсом вымирания на границе фран- ского и фаменского веков [14]. Характерно, что наряду с рядом других причин, обусловивших этот кризис, называют и глобальное изменение климата, связанное с позднедевонским оледенением. Так, данные, основанные на измерении отношения изотопов 818О %с в конодонтовом апатите из пограничных отложений франского и фаменского разрезов Германии, свидетельствуют о похолодании в низких широтах на 5—7 оС [16]. Расчетное падение глобальных температур в раннем фамене по сравнению с поздним франом составляет 4.4 оС около полюсов и 2.1 оС на экваторе [15].

Таким образом, как в разрезах нижнефаменских отложений по р. Ижме, так и в венлокских толщах руч. Безымянного развиты плоскогалечные конгломераты, имеющие характер штормовых отложений. Широкое распространение штормовых плоскогалечных конгломератов в палеозойских разрезах Печорского седиментационного бассейна, приуроченных к возрастным интервалам с развитием материкового оледенения Гондваны, наряду с иными литологическими и геохимическими признаками могут служить надежными индикаторами похолодания и/или резкого изменения палеоклимата в приэкваториальных субтропических широтах.

Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований УрО РАН, проекта УрО РАН № 12-5-6-012-АРКТИКА «Формирование углеводородных систем в толщах верхнего палеозоя в арктическом районе Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна» и Программы Президиума РАН № 12П-5-1015.

Список литературы Плоскогалечные конгломераты - штормовые отложения нижнего палеозоя Печорского седиментационного бассейна

- Алексеев А. С. Причины биотических кризисов // Секция палеонтологии МОИП за 50 лет. М., 1993. С. 48-67.

- Антошкина А. И. Генетические типы карбонатных псефитолитов нижнего палеозоя севера Урала. II. Типы, модели и особенности формирования // Литосфера, 2011. № 3. С. 39-40.

- Антошкина А. И., Безносова Т. М. Новые данные по стратиграфии венлокских отложений Большеземельской тундры // Бюл. Моск. общества испытателей природы. Отд. геол., 1988. Т. 63. Вып. 6. С. 32-39.

- Гомолюк О. В., Безносов П. А. Ихнофоссилии из типового разреза ижемской свиты (верхний девон) Южного Тимана // Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского сегмента: Материалы 20-й научной конференции Института геологии Коми НЦ УрО РАН. Сыктывкар, 2011. С. 28-30.

- Безносов П. А. Сосногорская свита - новое местное стратиграфическое подразделение верхнего девона на Южном Тимане // Геология и минеральные ресурсы Европейского Северо-Востока России: Материалы XV Геологического съезда Республики Коми. Сыктывкар, 2009. Т. II. С. 9-12.