Пневмоцистный хрониосепсис как вариант течения пневмоцистной инфекции: наблюдение из практики

Автор: Герасимов Виктор Николаевич, Слесарева Елена Васильевна, Кузнецова Татьяна Ивановна, Абузова Яна Сергеевна

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 1, 2022 года.

Бесплатный доступ

Пневмоцистная инфекция, вызванная возбудителем Pneumocystis jiroveci, продолжает возглавлять список оппортунистических инфекций, поражая в основном лиц с различными формами иммунодефицита и недоношенных детей. Генерализованные формы данного заболевания у иммунонеском-прометированных пациентов встречаются крайне редко и не имеют патогномоничных симптомов, что часто затрудняет своевременную диагностику и лечение. Цель работы - изучение клинических и морфологических проявлений генерализованного пневмоцистоза и уточнение некоторых аспектов его дифференциальной диагностики на примере аутопсийного случая. Материалы и методы. Для гистоморфологического исследования аутоптаты печени, легкого, поджелудочной железы, красного костного мозга, головного мозга, сердца, селезенки фиксировали в 10 % нейтральном формалине и заливали в парафин. Срезы стандартной толщины окрашивали гематоксилин-эозином, после чего изучали гистологические препараты с помощью светового микроскопа. Результаты гистоморфологического исследования анализировали совместно с материалами истории болезни. Результаты. Показано, что для генерализованной формы пневмоцистоза характерны следующие неспецифические клинические проявления: фебрильная лихорадка, интоксикация, непродуктивный кашель, одышка при малой нагрузке, повышение уровня печеночных трансаминаз, лейкоцитоз. Гистологические проявления включали в себя очаги пневмоцист на разных стадиях развития как в паренхиме, так и в интерстиции многих внутренних органов, таких как печень, почки, селезенка, головной мозг, красный костный мозг, легкие, матка. Сохранность гистоархитектоники органов зависела от количества пневмоцистных очагов и степени пораженности органов. Выводы. Редкость встречаемости генерализованной формы пневмоцистной инфекции, долгий бессимптомный период, сочетание с другими сопутствующими заболеваниями, сложность лабораторной диагностики приводят к росту летальности. Дифференциальную диагностику генерализованной формы пневмоцистной инфекции следует проводить с острыми респираторными заболеваниями, цитомегаловирусной инфекцией, микоплазмозом, хламидиозом, токсоплазмозом, туберкулезом, саркоидозом, опухолевыми заболеваниями, лимфогранулематозом, коллагенозами. Наиболее информативными методами являются ИФА, НРИФ, РИФ, ПЦР.

Генерализованный пневмоцистоз, пневмоцистный хрониосепсис

Короткий адрес: https://sciup.org/14123512

IDR: 14123512 | УДК: 616.943,

Текст научной статьи Пневмоцистный хрониосепсис как вариант течения пневмоцистной инфекции: наблюдение из практики

Введение. В настоящее время наблюдается значительный рост заболеваемости атипичными пневмониями, в т.ч. вызванными возбудителями оппортунистических инфекций, развивающихся у лиц с иммунодефицитами разной этиологии. Так, пневмоцистная пневмония, вызванная возбудителем Pneumocystis jiroveci (прежнее название Р. carinii), продолжает возглавлять список оппортунистических инфекций и занимает 4-е место в структуре смертности от ВИЧ-ассоциирован-ных инфекций после туберкулеза, бактериаль- ной пневмонии и инфекционного эндокардита. Смерть от пневмоцистной пневмонии фиксируется в 7,1 % всех вскрытий умерших от ВИЧ-ассоциированных инфекций [1]. Несмотря на то что официальная статистика заболеваемости в РФ демонстрирует низкие показатели пневмоцистоза, его истинная частота встречаемости, по мнению различных исследователей, остается неясной из-за сложности постановки этиологического диагноза на основании клинических проявлений и слабого уровня лабораторной диагностики [1-6].

На современном этапе в клинической практике пневмоцистная инфекция чаще всего выявляется в виде пневмоцистной пневмонии у иммуноскомпрометированных пациентов, а именно у ВИЧ-инфицированных взрослых пациентов, недоношенных или ослабленных новорожденных детей. Пневмоцистная пневмония, как правило, протекает как острое респираторное заболевание, обострение хронических бронхолегочных заболеваний, интерстициальная пневмония с нарушением газообмена, редко выходя за пределы легких, что связано с низкой вирулентностью возбудителя. Однако на фоне нарушенного или ослабленного иммунитета пневмоцистоз может проявляться в виде внелегочных поражений (надпочечников, щитовидной железы, сердца, кожи, костного мозга, лимфатических узлов, селезенки и т.д.) [1, 2, 6, 7].

Рост числа случаев атипичных пневмоний, отсутствие патогномоничных симптомов, слабый уровень лабораторной диагностики затрудняют своевременное диагностирование и лечение пневмоцистной инфекции, в связи с чем изучение клинико-морфологических особенностей и дифференциальной диагностики генерализованной формы пневмоцистоза представляется весьма актуальным.

Цель исследования. Изучение клинических и морфологических проявлений генерализованного пневмоцистоза и уточнение некоторых аспектов его дифференциальной диагностики на примере аутопсийного случая.

Материалы и методы. Вскрытие проводилось в условиях патологоанатомического отделения ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница по стандартной методике. Для гистологического исследования аутоп-таты печени, легкого, поджелудочной железы, красного костного мозга, головного мозга, сердца, селезенки фиксировались в 10 % нейтральном формалине, после чего заливались в парафин. Срезы толщиной 5 мкм окрашивались гематоксилин-эозином. Изучение гистологических препаратов проводилось с помощью светового микроскопа Carl Zeiss Primo Star. После получения результатов патологоанатомического и гистологического исследований ретроспективно анализировались материалы истории болезни.

Результаты

Анамнез болезни. Больная П. 65 лет поступила в терапевтическое отделение ГУЗ УОКБ с жалобами на длительную лихорадку (температура 38–39 °С), общую прогрессирующую слабость, отсутствие аппетита, головокружение, одышку при малой нагрузке, непродуктивный сухой кашель, профузную потливость в ночное время.

Объективно. При поступлении состояние больной средней тяжести. Кожные покровы бледные, лимфоузлы не увеличены. Температура 38,4 °С. Дыхание везикулярное, хрипов нет, тоны сердца ритмичные, ЧСС 96 уд./мин, АД 130/80. Границы относительной сердечной тупости в пределах нормы. Язык чистый, влажный. Живот мягкий, печень, селезенка не изменены. Симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон, стул в норме, диурез в норме, отеков нет. Молочные железы без изменений, дополнительные образования не пальпируются.

Данные обследования. Общий анализ крови: Hb – 80 г/л, Er –2,73×1012/л, Leu – 21,2×109/л, СОЭ – 77 мм/ч, нейтрофилы – 53,5 %, эозинофилы – 2,8 %, лимфоциты – 29,6 %, моноциты – 13,4 %, ревматоидный фактор – 162 мг/мл, тромбоциты – 442×109/л. Биохимический анализ крови: общий белок – 53,1 г/л, АЛТ – 57,1 ед/л, АСТ – 74,1 ед/л, АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) – 36 с, протромбиновое время – 20 с. Анализ крови на ДНК вируса Эпштейна – Барр, на плазмодий малярии, реакцию Видаля, LE-клетки, на РПГА с эритроцитарным диагностикумом, с сыпно-тифозным диагностикумом, на ГЛПС, антитела к ВИЧ, HCV, HbAg отрицательный. Показатели анализа крови на АФП и стерильность крови в норме. Диаскинтест, анализ крови на СА 19-9 (онкомаркер) отрицательные. Анализ крови на пресепсин – 308 пг/мл.

Общий анализ мочи, урография, колоно-фиброскопия, анализ крови на гормоны щитовидной железы значимых патологий не выявили.

Проведена стернальная пункция в типичном месте. Приготовлен мазок костного мозга, сделана миелограмма: миелобласты – 1,4 (0,3–2,9), промиелоциты – 0,20 (1–4,1), ми- елоциты – 9,0 (7–12,2), нейтрофильные метамиелоциты – 7,6 (8–15), палочкоядерные нейтрофилы – 13,4 (12,8–23,7), сегментоядерные нейтрофилы – 25,4 (13,1–24,1), эозинофилы – 2,4 (0,5–5,8), базофилы – 0,2 (0,0–0,5), лимфоциты – 7,0 (4,3–13,7), моноциты – 2,20 (0,3–2,9), плазматические клетки – 7,5 (0,1–1,8), эритробласты базофильные – 6,0 (1,4–4,6), эритробласты полихроматофильные – 16,8 (8,9–16,9), эритробласты оксифильные – 1,2 (1,4–4,6). Плазматических клеток 7,5 %, есть единичные двухъядерные скопления клеток. Эритропоэз по нормобластическому типу, мегакариоци-тарный росток сохранный, активный.

Рентгенография кистей, стоп, локтевых, коленных и тазобедренных суставов выявила дегенеративно-дистрофические, деформирующие изменения суставов. Рентгенография органов грудной клетки показала, что легочные поля не имеют очаговых и инфильтративных изменений, сердце в норме. Компьютерная томография выявила признаки фибромиомы матки, пневмофиброз легких; МРТ органов брюшной полости – выраженную гепатомегалию, жировой гепатоз.

Проведен консилиум в составе онколога, гематолога, пульмонолога, ревматолога, кардиолога, хирурга, гастроэнтеролога, а также консультации эндокринолога и инфекциониста. Диагностированы ревматоидный полиартрит, ревматоидный полимиозит, анемия. Однако выявленные заболевания не объясняли полную клиническую картину и тяжесть состояния больной. Несмотря на проводимую интенсивную дезинтоксикационную терапию, констатирована смерть больной.

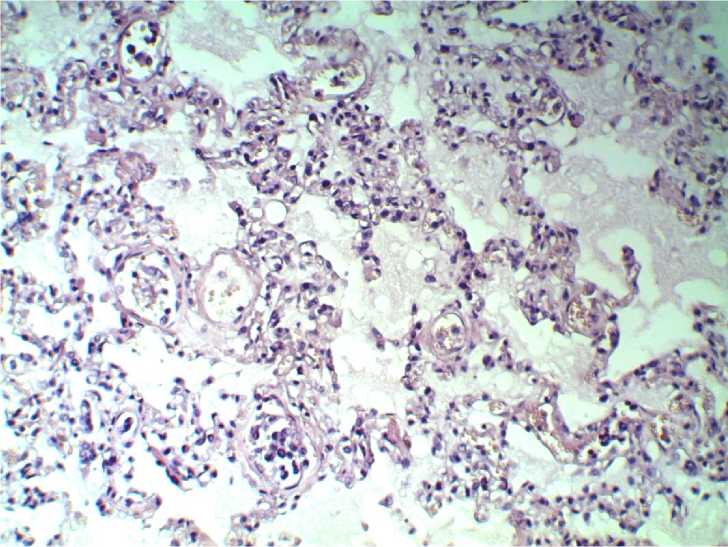

Аутопсийное гистологическое исследование внутренних органов показало следующее. Межальвеолярные перегородки легких малокровны, отечны, утолщены за счет скопления круглоядерных клеток типа плазматических и гистиоцитов. В просвете альвеол наблюдаются плотные пенистые массы с наличием округлых многоядерных пневмоцист. В просвете капилляров – мелкоочаговые скопления пневмоцист. Во всех полях зрения – мелкоочаговые ателектазы и дисателектазы с умеренным перибронхиальным фиброзом стромы. Сосуды паренхимы отечные, в просвете – эритроциты (рис. 1).

Рис. 1. Пневмоцистоз в легких. В альвеолах и интерстиции наблюдаются мелкие темноокрашенные клетки пневмоцист. Ув. ×300, гематоксилин-эозин

Fig. 1. Pneumocystis pneumonia. Small dark-colored pneumocystis cells are observed in the alveoli and interstitium tissue. Light micrograph, magnification 300, H&E stain

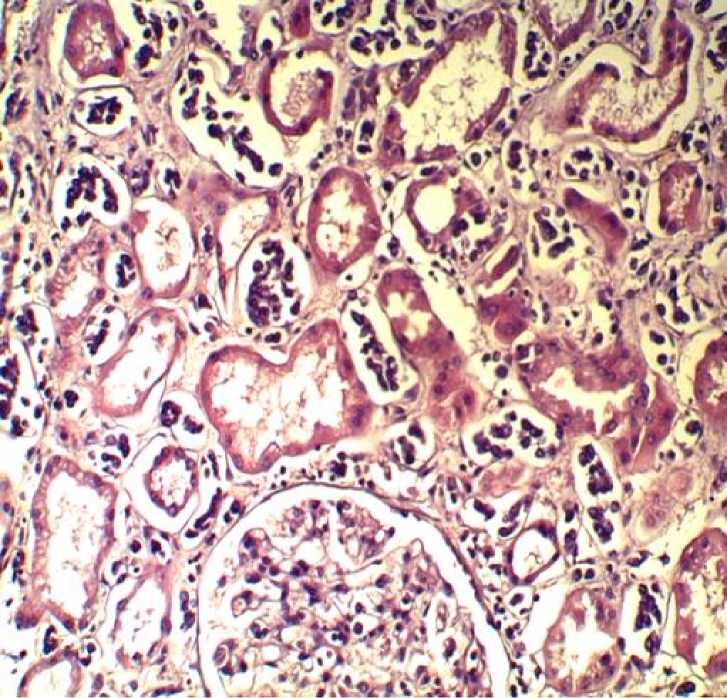

Структура печени сохранена, в гепатоцитах – явления белковой дистрофии по типу мутного набухания. Наблюдается выраженный отек пространств Диссе со сдавлением печеночных клеток. В синусоидах и сосудах капиллярного типа – скопления круглых пневмоцист. Гистоархитектоника селезенки не определяется: нет дифференцировки на белую и красную пульпу. Отмечаются диффузные скопления округлых многоядерных клеток пневмоцист и клеток лимфоидного ряда без формиро- вания фолликулов и герминативных центров. Местами наблюдаются очаговые скопления си-дерофагов. Структура почек сохранена. Отмечается выраженный отек. Эпителий извитых и прямых канальцев – с дистрофическими изменениями по типу мутного набухания. В интер-стиции и сосудах – мелкоочаговые скопления округлых паразитарных клеток. Клубочки малокровные, петли отечные, очаговый гиалиноз стенок сосудов. Отмечаются атрофия и гиали-ноз отдельных клубочков (рис. 2).

Рис. 2. Пневмоцистоз в почках. В интерстиции наблюдаются мелкие темноокрашенные скопления клеток пневмоцист, эпителий канальцев дистофически изменен.

Ув. ×300, гематоксилин-эозин

Fig. 2. Pneumocystosis in the kidneys. There are small dark-colored pneumocystis cells in the interstitium tissue; degeneration of tubule epithelial cells is observed. Light micrograph, magnification 300, H&E stain

В сосудах поджелудочной железы, головного мозга, матки и яичников также наблюдаются очаговые скопления округлых многоядерных паразитарных клеток.

Обсуждение. Согласно анамнезу, объективному состоянию больной при осмотре и результатам общего анализа крови (снижение уровня гемоглобина, увеличение времени осадочных проб, лейкоцитоз) основным в картине заболевания являлся воспалительный процесс и интоксикационный синдром неясной этиологии. Биохимический анализ крови позволил выявить увеличение уровней АЛТ и АСТ, снижение уровня общего белка - свидетельства поражения печеночной паренхимы, нарушения ее белковосинтетической функции.

С целью постановки клинического диагноза и подбора необходимой схемы терапии проводилась дифференциальная диагностика с наиболее распространенными заболеваниями, дающими сходную клиническую картину: злокачественными новообразованиями, в т.ч. лимфогранулематозом и миеломной болезнью, туберкулезом, саркоидозом, коллаге-нозами (системная красная волчанка, ревматоидный артрит), некоторыми паразитарными инфекциями, малярией, бактериальными и вирусными инфекциями.

По результатам рентгенографии и компьютерной томографии органов грудной полости в легких выявлен пневмофиброз и отсутствие очаговых изменений, что позволило исключить злокачественные новообразования, туберкулез и саркоидоз легких. Об этом же свидетельствовал отрицательный результат диаскинтеста, нормальные размеры селезенки и лимфоузлов, нормально выраженные миело-цитарные, эритроцитарные, мегакариоцитар-ные ростки в миелограмме костного мозга и отрицательный результат теста на вирус Эпштейна - Барр.

Рентгенография кистей, стоп, локтевых, коленных и тазобедренных суставов выявила дегенеративно-дистрофические, деформирующие изменения суставов, что в сочетании с высоким уровнем ревматоидного фактора в крови позволило установить ревматоидный артрит. Однако данное заболевание не могло объяснить тяжелое общее состояние больной и выраженный интоксикационный синдром.

Многократное исследование крови на стерильность с отрицательным результатом и отсутствие наиболее распространенных вирусных маркеров в совокупности с данными инструментальных методов исследований позволило исключить большинство бактериальных и вирусных инфекций. В то же время высокий уровень СОЭ (77 мм/ч), лейкоцитоз, относительно высокий уровень белка пресеп-сина (308 пг/мл), а также общий статус больной (периодически спутанное сознание, лихо- радка, слабость, отдышка) указывали на возможное развитие септического процесса, этиология и входные ворота которого остались неизвестными.

Патологоанатомическое исследование дало возможность выявить причину заболевания. При микроскопическом исследовании во многих органах обнаружены скопления пневмоцист. В легких наблюдались ателектазы и дисателектазы, утолщенность и отечность ин-терстиция, в просветах альвеол легких и сосудах встречались очаги пневмоцист в стадии прецисты и цисты, что соответствует типичной картине пневмоцистной пневмонии II стадии - ателектатической [2]. Скопления пневмоцист обнаружены и в других органах. Так, в матке, яичниках, головном мозге, почках, поджелудочной железе скопления пневмоцист не вызывали серьезного нарушения гистоархитектоники органов, тогда как в печени они приводили к отеку, гепатомегалии и дистрофическим изменениям в гепатоцитах. В селезенке наиболее заметные изменения были связаны с утратой разделения на белую и красную пульпу, что свидетельствует об истощении лимфоидного ростка в связи с длительным течением воспалительного процесса. Таким образом, множественные очаги пневмоцист, обнаруженные в различных органах, характеризовали генерализованную форму пневмоцистной инфекции (пневмоцистный хро-ниосепсис), что клинически вызывало высокую температуру, интоксикацию, непродуктивный кашель, одышку при малой нагрузке.

Согласно клиническим рекомендациям [8] дифференцировать пневмоцистную инфекцию следует от острых респираторных заболеваний, цитомегаловирусной инфекции, микоплазмоза, хламидиоза, вирусной пневмонии, токсоплазмоза, туберкулеза, саркоидоза, опухолевых заболеваний легких, лимфогранулематоза, заболеваний группы коллагенозов.

Для лабораторной диагностики пневмоцистной инфекции в настоящее время используются паразитологические, иммунобиологические, молекулярно-генетические методы [9, 10]. Многочисленные попытки культивировать этот возбудитель на различного рода питательных средах не увенчались успехом.

Паразитологические методы основаны на прямом морфологическом выявлении пневмоцист в биологическом материале. Для прижизненного выявления пневмоцист исследуют свободно отделяемую мокроту, индуцированную мокроту, бронхоальвеолярный лаваж, трахеальный аспират, трансбронхиальный биоптат.

Метод ИФА позволяет выявлять в сыворотке крови антитела класса IgM и IgG. Методами непрямой и прямой иммунофлюоресценции можно определять антигены пневмоцисты в различном биологическом материале. Для диагностики пневмоцистной инфекции может применяться метод ПЦР. Он основан на обнаружении фрагмента генома возбудителя. Однако надо учитывать тот факт, что 10 % населения являются пневмоцистоносителями, поэтому необходимо использовать количественный метод, так как применение только качественного метода ПЦР не является диагностическим, поскольку он выявляет все формы заболевания, включая и латентные, как правило, не требующие специфического лечения. Для точной диагностики пневмоцистоза необходимо использовать все предложенные методы в комплексе, поскольку не у всех им-мунокомпрометированных лиц вырабатываются специфические противопневмоцистные антитела, которые диагностируются методом

ИФА, а также не у всех пациентов можно получить биологический материал для использования его в НРИФ и ПЦР.

Несмотря на большую значимость пневмоцистоза в бронхолегочной патологии, проблема качественной диагностики этой инфекции остается актуальной. Существующие зарубежные тест-системы дороги и недоступны практическому здравоохранению нашей страны.

Заключение. Генерализованная форма пневмоцистной инфекции вследствие ее редкой встречаемости, долгого бессимптомного периода, сочетания с другими сопутствующими заболеваниями, сложности лабораторной диагностики имеет высокую летальность. Дифференциальную диагностику генерализованной формы пневмоцистной инфекции следует проводить с острыми респираторными заболеваниями, цитомегаловирусной инфекцией, микоплазмозом, хламидиозом, вирусной пневмонией, токсоплазмозом, туберкулезом, саркоидозом, опухолевыми заболеваниями легких, лимфогранулематозом, заболеваниями группы коллагенозов. Наиболее информативными методами диагностики в настоящий момент являются ИФА, НРИФ, РИФ, ПЦР. Требуется разработка и внедрение алгоритмов диагностики пневмоцистной инфекции.

Список литературы Пневмоцистный хрониосепсис как вариант течения пневмоцистной инфекции: наблюдение из практики

- Зюзя Ю.Р., Пархоменко Ю.Г., Зимина В.Н., Тишкевич О.А. Морфологические особенности пневмоцистной пневмонии при ВИЧ-инфекции. Пульмонология. 2012; 5: 56-61.

- Каражас Н.В. Пневмоцистоз. Современное состояние проблемы. Альманах клинической медицины. 2010; 23: 49-55.

- Гольдштейн В.Д. Пневмонии. М.: Бином; 2011. 128.

- Цинзерлинг А.В., Цинзерлинг В.А. Современные инфекции. Патологическая анатомия и вопросы патогенеза. СПб.: СОТИС; 2002. 352.

- Покровский В.В., Ермак Т.Н., Беляева В.В., Юрин О.Г. ВИЧ-инфекция: клиника, диагностика и лечение. М.: Медицина; 2003. 485.

- Carajas N.V., Dehnich A.V. Pneumocystis pneumonia: clinical and microbiological aspects. Clinical Microbiology and Antimicrobial Chemotherapy. 1999; 1 (1): 12-22.

- Боровицкий В.С. Пневмоцистная пневмония. Этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагностика, лечение (лекция). Проблемы медицинской микологии. 2012; 14 (1): 13-20.

- Пневмоцистоз - актуальная иммунодефицит-ассоциированная инфекция (эпидемиология, клиника, диагностика и лечение): методические рекомендации. М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора; 2010. 31.

- Ладовская В.М. Лабораторная диагностика пневмоцистной инфекции (оценка существующих методов окраски возбудителя и применения кристаллического фиолетового для индикации P. carnii в патологическом материале). Медицинская паразитология и паразитарные болезни. 1994; 4: 22-23.

- Сафонова А.П., Шипулина О.Ю., Шахгильдян В.И. Молекулярная диагностика пневмоцистной пневмонии у ВИЧ-инфицированных больных с легочной патологией. Эпидемиология и инфекционные болезни. 2008; 3: 58-60.