По волнам моей памяти... (количественная фитоценология)

Автор: Розенберг Г.С.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 3 т.18, 2024 года.

Бесплатный доступ

Приведены сведения о наиболее крупных мировых и отечественных специалистах, которые создавали и развивали количественную фитоценологию. Обсуждаются этапные (для них и фитоценологии) монографические работы.

Геоботаника, количественная экология растений, ботаническая историография, статистические методы

Короткий адрес: https://sciup.org/148329386

IDR: 148329386 | УДК: 58.007 | DOI: 10.24412/2072-8816-2024-18-3-145-174

Текст научной статьи По волнам моей памяти... (количественная фитоценология)

Не часто я у памяти в гостях, Да и она всегда меня морочит.

Анна Андреевна Ахматова (1889–1966), русская поэтесса;

«Подвал памяти»,1940

Только что отметил свой третий юбилей… Никогда не оглядываюсь назад, но нахлынули (может – всплыли?), я бы сказал, избранные воспоминания…

Сам я – специалист по количественной (математической) экологии, гидробиологии и фитоценологии, статистической обработке экспериментальных данных. И, естественно, вспомнились те, у кого я учился (некоторых знал лично, знакомился с трудами, писал рецензии на их работы и рассказывал [что знал] об этих естествоиспытателях), и кто внес в количественную фитоценологию (геоботанику) существенный вклад. Все они люди, безусловно, талантливые, и о большинстве из них в Интернете можно найти довольно много информации. Но мне захотелось еще раз «пропустить жизнь» этих авторитетных специалистов через себя и рассказать (может быть, детализировать) как о некоторых особенностях их биографий, так и еще раз (как я вижу) о достижениях в статистической фитоценологии и моделировании структуры и динамики растительных сообществ. Я не стал заниматься ранжированием и разместил краткие эссе просто по алфавиту.

И еще несколько слов о цели этой статьи. В своей работе 20-летней давности (Розенберг, 2004, с. 5) я писал о том, как мало мы знаем свою науку «в лицо», как, зачастую, не совсем верно воспринимаем её лидеров. Это стало основанием того, что я стал собирать «фото-коллекцию» естествоиспытателей и иллюстрировать, по возможности, свои научные работы. В этом мне помогал вездесущий Интернет и коллеги, которые иногда делились со мной своими фотоархивами; всем им моя признательность и благодар- ность. Поэтому целью данной статьи я вижу возможность познакомить молодых исследователей с теми, на чьи плечи они смогут опереться в своей дальнейшей научной деятельности.

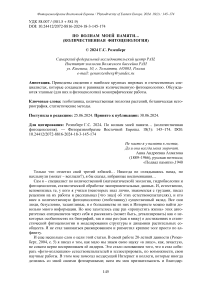

Владислав Иванович Василевич

Владислав родился в селе Вятские Поляны (с 19 мая 1942 г. – город, третий по численности населения) Кировской области в семье педагогов. С ранних лет ВИВ проявлял интерес к растениям, любовь к которым ему привил отец, Иван Пантелеймонович; еще в школе он узнал многие виды растений, познакомился с методиками описания растительных сообществ (Бибикова и др., 2001; Ипатов и др., 2005; Ипатов, 2015; Котов, 12015; Нешатаева и др., 2020; Розенберг и др., 2020).

После окончания школы в 1952 г. с серебряной медалью, ВИВ поступил на химический факультет Московского университета, но уже в октябре бросил его, год работал, а в 1953 г. поступил на биолого-почвенный факультет Ленинградского государственного университета, где специализировался на кафедре геоботаники. Своими учителями он считал известных геоботаников чл.-корр. АН СССР А.П. Шенникова (1888-1962) и профессора А.А. Ниценко (1926-1967). В 1960 г. он поступает на работу в БИН АН СССР (Ленинград), где и прослужил до последних своих дней, пройдя все ступени академической иерархии (мл. науч. сотр., ст. науч. сотр., зав. лабораторией, зам. директора Института по науке, гл. науч. сотр.). В 1962 г. – защита кандидатской диссертации «Геоботанический анализ сосновых боров европейской части СССР» в Тартуском университете, в 1967 г. – докторской диссертации в БИН АН СССР «Статистические методы в геоботанике»; через два года эта диссертация была оформлена монографией (Василевич, 1969; Миркин, 1970).

С самого начала своей научной деятельности, ВИВ позиционировал себя, преимущественно, как фитоценолог-теоретик. Он одним из первых в России стал применять и развивать статистические методы при исследовании растительности (практически, первая из его публикаций была посвящена именно этой проблеме [Василевич, 1960]). А чуть ранее, на Первом совещании по применению математических методов в биологии (организованном в Ленинградском университете в 1958 г.), он выступил с докладом на эту же тему. «В дальнейшем В.И. принимал участие во всех совещаниях, посвящённых этой проблеме, как в качестве докладчика, выступавшего с оригинальными идеями и разработками, так и в качестве организатора» (Бибикова и др., 2001, с. 73). Эта 55-летняя монография (Василевич, 1969) до сих пор остается настольной книгой для экологов и фитоцено- логов, стремящихся «поверить алгеброй гармонию» и, во многом, актуальна по сей день. Можно смело говорить, что современная отечественная количественная геоботаника «выросла» из монографии В.И. Василевича, как российская литература из «Шинели» Н.В. Гоголя1.

Нельзя не назвать еще одну монографию В.И. Василевича (1983; Миркин, 1983), в которой с позиций теории сложных систем рассмотрены основные типы экологических и фитоценотических объектов (ценоячейка, консорция, популяция, фитоценоз, экосистема и пр.), обсуждаются действительно сложные характеристики сложных растительных сообществ (целостность, организованность, стабильность), уделено внимание динамике растительности, её связям со средой, взаимоотношениям между видами, особенностям экологических ниш применительно к видам растений. «Остается признать, что общая теоретическая концепция в фитоценологии разработана плохо. Видимо, базой для теоретической фитоценологии может служить более широкая концепция стохастической (связанной со случайностями) организации растительного покрова» (Василевич, 1983, с. 6). Эта монография, по справедливости, стоит в одном ряду с лучшими монографиями по теоретической фитоценологии, некоторые из которых будут обсуждаться далее.

Мое знакомство с ВИВ состоялось в феврале 1971 г. на III-ем Всесоюзном совещании «Применение количественных методов в анализе структуры растительности» (Рига, Латвийская ССР). Я, тогда студент 5 курса Башгосуниверситета, получивший неплохую базу по теории вероятностей и математической статистике, только начал вникать в «количественную геоботаническую проблематику» и, естественно, встреча на конференции с корифеями отечественной фитоценологии (кроме ВИВ , это были В.Д. Александрова, Х.Х. Трасс, В.В. Мазинг, Т.Э.-А. Фрей, А.М. Мауринь, И.Я. Лиепа, В.С. Ипатов, Ю.Н. Нешатаев и мн. др.) только укрепила меня в правильности сделанного выбора. Потом я докладывал на семинаре БИНа результаты своей докторской диссертации (1983 г.), встречался с ВИВ на других конференциях; две последние встречи мне особенно запомнились. Это было в Санкт-Петербурге, когда я возглавлял комиссию по проверке научной и научно-организационной деятельности БИН РАН (февраль 2011 г.; тогда мы долго и много говорили с Владиславом Ивановичем о науке и жизни), и у нас в Тольятти, когда он был делегатом XIII съезда Русского ботанического общества (сентябрь 2013 г.).

Если выше я написал, что вся отечественная количественная геоботаника «выросла» из монографии В.И. Василевича, то можно смело утверждать, что мировая количественная фитоценология – из монографии П. Грейг-Смита (Greig-Smith, 1957; Грейг-Смит, 1967).

Питер Грейг-Смит (Peter Greig-Smith; 1922 - 2003; ПГ-С ) , британский эколог растений, один из основателей количественной фитоценологии и экологии. Он оказал глубокое влияние во всем мире на исследования растительности и экологию растений, в основном благодаря своей книге «Количественная экология растений» (Greig-Smith, 1957; Грейг-Смит, 1967; Розенберг, 2007б), которая стала обязательной к прочтению для нескольких поколений молодых экологов (Hill, 2003; Ezcurra, 2014).

Питер Грейг-Смит (Peter Greig-Smith)

штнш ши Ю1Ж1

Л GM.IG4MUTH, МА.

Unwmitf Callear »f к««к Valp, 1л|<г wmowoom sckhtwk тактом

Л.Грейг-Смит

количестве иная ЭКОЛОГИЯ

ПГ-С учился в школе в Бирмингеме (Великобритания), а затем поступил в Даунинг-колледж в Кембридже, где на него большое влияние оказали работы А. Тэнсли (Arthur George Tansley, 1871-1955) и А.С. Уотта (Alexander Stuart Watt; 1892-1985), – первого британского ботаника, серьезно изучавшего фен о мен масштабирования в растительных сообществах с количественной точки зрения. В 1944 г., после окончания Кембриджа, ПГ-С отправился на полевые станции Имперского колледжа в Слау (Field Station at Slough), где изучал влияние гербицидов на масличные культуры и «более плотно» познакомился с применением статистики при количественных исследованиях растительности. В 1945 г. он перешел в Манчестерский университет в качестве преподавателя ботаники, где провел широкий спектр исследований по систематике и биогеографии распространения печеночников и крапивы, причинам пространственной структурной неоднородности дюнных растений, количественной морфологии и формирования зарослей Ammophila arenaria (дюнной травы); все это способствовало пониманию характера изменений растительности Британских островов во время последнего оледенения. Здесь следует отметить плодотворные контакты ПГ-С с ботаником Э. Эшби (Ashby Eric, 1904-1992) 2 , который одним из первых обобщил имевшиеся на то время данные об использовании статистики в геоботанике (Ashby, 1935). В 1952 г. ПГ-С был принят на работу в Университетский колледж Северного Уэльса в Бангоре (Bangor; ныне Бангорский университет), где он и трудился до выхода на пенсию. Его лаборатория в колледже-университете стала своеобразным магнитом для многих биологов растений, интересующихся математическими и статистическими методами. Будучи ярым сторонником аспирантуры по экологии, он принял и консультировал множество студентов и научных сотрудников со всех континентов.

ПГ-С был видным членом Британского экологического общества (British Ecological Society, BES) – старейшего экологического общества в мире (создано в 1913 г.). Уже в 1957 г. он был впервые избран в совет BES, 1961-1964 гг. занимал пост почетного секретаря, 1964-1968 гг. – редактора «Journal of Ecology» (научный журнал BES, издается с 1932 г.; сегодня один из самых авторитетных экологических журналов мира); в 1977 г. был избран вице-президентом, а в 1978-1979 гг. – президентом этого Общества. В 1994 г. на VI Международном экологическом конгрессе (г. Манчестер, Великобритания) он был отмечен как "Выдающийся эколог-статистик" (вместе с ним эту награду получили David W. Goodall, Robert May, Laszlo Orloci, Evelyn Chrystalla [Chris] Pielou, Dan Simberloff, Robert Sokal и др.; выделены те ученые, о которых будет рассказано да- лее). Умер профессор Питер Грейг-Смит от лейкемии в феврале 2003 г. (некролог был опубликован в журнале «The Bulletin of the British Ecological Society» [Hill, 2003]).

Еще несколько слов об этапной работе ПГ-С (Greig-Smith, 1957; Грейг-Смит, 1967). Книга «Количественная экология растений» стала первым в мировой литературе руководством по применению математических (в первую очередь, статистических) методов исследования в геоботанике и экологии растений. В ней подробно были рассмотрены способы описания, классификации и ординации растительных сообществ с применением математической статистики, а также методы количественного анализа строения растительных сообществ, взаимоотношений между растениями и связей между растительностью н факторами среды. На многочисленных примерах были показаны достоинства и недостатки различных методов количественного анализа растительности.

Почти 70 лет, что отделяют нас от момента выхода этой книги, мало повлияли на ее актуальность, свидетельством чему может служить такая цитата: «На современном этапе развития геоботаники, когда все более очевидной становится ценность количественного подхода, наблюдается тенденция либо применять количественные методы с чрезмерным увлечением, либо применять их к проблемам, к которым они не применимы вообще или по крайней мере в настоящее время… Важно сохранять чувство перспективы и учитывать, приведет ли трата времени на использование количественных методов вместо качественных к соответствующему увеличению ценности получаемых результатов» (Грейг-Смит, 1967, с. 302).

Дэвид Гудолл (David W. Goodall)

Дэвид Гудолл (David W. Goodall; 4 апреля 1914 – 10 мая 2018), британский и австралийский геоботаник, эколог-статистик; Почётный член International Association for Vegetation Science; главный редактор 30-томной серии «Ecosystems of the World – Экосистемы мира». Входил в четверку экологов-новаторов, которые стали активно пропагандировать применение принципов статистики и математического моделирования к анализу растительности (еще Джон Т. Кертис и Роберт Х. Уиттекер в Соединенных Штатах, а также Питер Грейг-Смит в Соединенном Королевстве [Ezcurra, 2014]; все они обсуждаются в этом эссе).

Я писал уже неоднократно о жизни и смерти (через эвтаназию) Гудолла (Розенберг, 2014а,б, 2018б), переводил его статьи и рецензировал их (Розенберг, 1977); все это облегчает мне задачу рассказать о нем и его работах – я просто отошлю читателя к моим и еще некоторым публикациям (Clifford, 2018; Mucina et. al., 2018).

Добавлю только, что на приведенной выше фотографии (пресс-конференция за день до смерти, 9 мая 2018 г.; обязательно см. []) Гудолл в свитере с надписью «Ageing Disgracefully – старение позорно». «Все понимаю. И "за", и "против". И не хочу впутывать в это религию. Просто, когда вспо- минаю возраст Дэвида Гудолла и осознанность его выбора, я начинаю думать, что может быть, за 100-летним юбилеем он узнал что-то такое, чего большинство из нас никогда не узнает?.. Не могу и не хочу его осуждать. Не могу и не хочу понять и принять. Не могу и не хочу [может, пока?] ему завидовать… Хочу просто запомнить его как одного из крупнейших геоботаников и экологов ХХ века» (Розенберг, 2018б, С. 152-153).

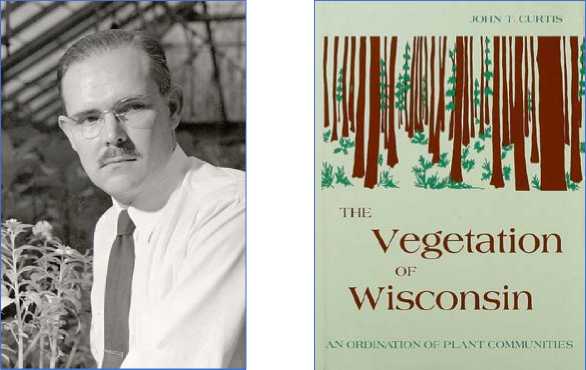

Джон Томас Кёртис (John Thomas Curtis )

1951 1959

Джон Томас Кёртис (John Thomas Curtis; 20 сентября 1913 – 7 июня 1961; ДТК ), американский ботаник, эколог растений.

Джон родился в Уокеше (Waukesha), штат Висконсин; там же окончил Carroll College 3 (1934); здесь его исследования были сосредоточены на физиологии семян орхидей и их размножении. В 1937 г. получил степень PhD по ботанике в Висконсинском университете (научный руководитель физиолог растений Б. Даггар [Benjamin Minge Duggar; 18721956]) и в этом же году там же начал преподавать ботанику, с 1940 г. – доцент ботаники Висконсинского университета, с 1951 – профессор (он был связан с этим университетом до конца своей карьеры, за исключением 1942-1945 гг., когда ДТК занимал должность директора по науке в Гаитянско-Американском агриколевом обществе (корпорации) сельскохозяйственного развития (Société Haïtiano-Américane de Développement Agricole) с целью расширения производства каучука. Он дважды был удостоен стипендии Гуггенхайма (Guggenheim Fellow) – в 1942 г. (реализации проекта «Леса Великих озер Висконсина, Мичигана, Миннесоты и Онтарио» помешала война) и в 1956 г. (Burgess, 1993). В 1959 г. он публикует монографию «Растительность Висконсина» (Curtis, 1959), которая стала основой висконсинской школы экологии растений Северной Америки.

Цель выполненной работы – изучить географические границы, видовой состав и, насколько это возможно, экологические отношения сообществ, составляющих растительность штата Висконсин. Монография выглядит вполне традиционной – обсуждается флора, окружающая среда и растительность (южные и северные леса, луга, саванны, сообщества болот, дюн, скал, сорные сообщества). В разделе 1.3 «Растительные сообщества и их распространение» основное внимание сосредоточено а разъяснении представлений о континууме растительности. Здесь я не буду вдаваться в теоретические основы становления континуальной парадигмы и отошлю читателя к монографии Б.М. Миркина и Л.Г. Наумовой (2017). Замечу только, что ординация (упорядочение видов или сообществ вдоль некоторых осей, определяющих характер варьирования растительности, связана с концепцией растительности как континуума. Практически весь список методов ординации – прямой градиентный анализ, висконсинская (компо- зиционная, полярная) ординация, факторный анализ и пр., – достаточно широко используются в фитоценологии. Кратко остановлюсь именно на висконсинской ордина-ции4, которая является первой ступенью развития многомерных ординационных методов при переходе от прямой к непрямой ординации.

Висконсинская ординация проводится в пространстве между двумя крайними точками оси с наиболее контрастными, наименее сходными друг с другом растительными сообществами (полярными). Остальные описания ранжируются между ними в последовательность по нарастанию градиента. Выстраивание сообществ по нарастанию градиента осуществляется с помощью коэффициента сходства Съёренсена или иной флористической дистанции; их координаты на выбранной оси определяются по теореме Пифагора . Пара противоположных, концевых точек второй оси выбирается из следующих соображений: крайние описания должны располагаться в средней части первой оси и сходство между ними должно быть минимальным (фактически, это эмпирическая попытка «сделать» первую и вторую ось перпендикулярными, т. е. независимыми друг от друга). Аналогичным образом все описания ранжируются по этой второй оси. Простота – это несомненное достоинство висконсинской ординации (конец 60-х годов и малая доступность ЭВМ для фитоценологов), а недостатки связаны именно с высокой эври-стичностью алгоритма (например, в сравнении методом главных компонент факторного анализа, который вытеснил висконсинскую ординацию).

И еще несколько слов о ДТК . После войны он организовал в Висконсинском университете лабораторию экологии растений ([Burgess, 1993; Миркин, 1994; Loucks, 2009]; сейчас бы сказали – «виртуальную»). План по систематическому изучению растительности по всему штату Висконсин возник у него сразу после войны, в 1946-1947 гг. Частично это было продолжением его проекта, поддержанного еще в 1942 г. стипендией фонда Гуггенхайма. В это время ДТК увидел (Loucks, 2009), что для аспирантов и вернувшихся ветеранов Второй мировой войны, можно организовать постоянную финансовую поддержку со стороны Фонда исследований выпускников штата Висконсин (Wisconsin Alumni Research Foundation). Коллективные усилия 39 докторантов, которыми ДТК удалось руководить за свою относительно короткую карьеру, и которые с готовностью приняли термин «лаборатория» для обозначения идей и информации о растительности Висконсина, и позволили изучить и обобщить данные о растительности штата (Curtis, 1959). «Прерия Кертиса» (Curtis prairie) площадью 36 акров (14,6 га) стала тем полигоном-«лабораторией» и, одновременно, старейшей отреставрированной прерией в мире.

Кеннет Э. Кершоу (Kenneth Andrew Kershaw; 5 сентября 1930 – 30 декабря 2019; КЭК ), британский и канадский ботаник, лихенолог, специалист по экофизиологии лишайников.

Кен родился в Ланкашире (Lancashire, Северо-Западная Англия) и вырос в Эшборне (Ashbourne, графство Дербишир [Derbyshire]). Он окончил факультет ботаники Манчестерского университета (1952), а затем, после службы в армии, защитил докторскую диссертацию (1957; «A Study of Pattern in Certain Plant Communities. – Исследование мозаичности в определенных растительных сообществах») в Университете Северного Уэльса (Бангор), изучая закономерности растительных сообществ под руководством П. Грейг-Смита. Дальнейшая карьера КЭК с вязана с Имперским колледжем Лондонского университета; здесь он продолжил исследования структуры сообществ растений как в Великобритании, так и за ее пределами, участвуя в экспедициях в Норвегию, Исландию, а также в Нигерию во время командировки в Университет Ахмаду Белло (Ah-madu Bello University) в г. Зарии (Zaria).

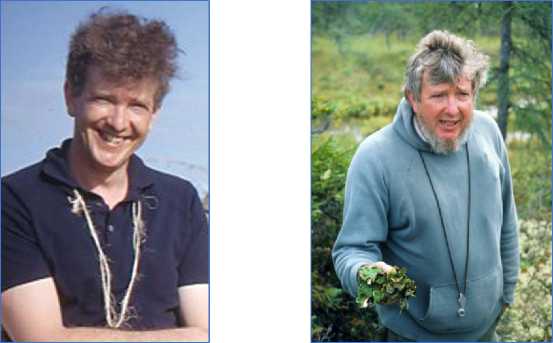

Кеннет Э. Кершоу (Kenneth A. Kershaw)

1954 2015

Quantitative and Dynamic Plant Ecology

Second Edition

Kenneth A. Kershaw

В 1964 г. КЭК опубликовал «Количественную и динамическую экологию» (Kershaw, 1964), которая в дальнейшем была переиздана в 1974 и 1985 гг. Мы написали рецензии на два последних издания (Миркин, Розенберг, 1976а, 1988), отмечая лидерство КЭК в применения количественных методов к анализу растительности и прогнозному моделированию.

Остановлюсь лишь на одном моменте. В главе «Распределение Пуассона и доказательство не случайности», которая носит чисто методический характер, КЭК демонстрирует всю палитру своих математических способностей. Особо впечатляет статистический анализ влияния размера пробных площадей на использование этого распределения в качестве теста на случайность их размещения в пространстве. Правда, В.И. Василевич (1969) показал, что экстремальные условия усложняют картину распределения отдельных видов и мозаичности в целом, и изменяют пространственную структуру растительности.

Однако, КЭК был разочарован ограниченными возможностями продвижения по службе в Имперском колледже, несмотря на получение степени доктора наук в 1968 г. На следующий год он переехал в Канаду и стал профессором (а в дальнейшем – заведующим) на кафедре экологии растений в Университете МакМастера (McMaster University) в г. Гамильтоне (Hamilton; провинция Онтарио); здесь он проработал до выхода на пенсию в 1988 г. (Crittenden, 2020). Канадский арктический бореальный биом, в котором преобладали лишайники, стал полигоном для его исследований. Он разработал оригинальное экспериментальное оборудование (для изучения фотосинтеза и фиксации азота лишайниками) и применил численные методы для изучения экофизиологии лишайников. Так, например, содержание CO 2 измеряли путем введения отдельных проб газа из пространства над кюветой в инфракрасный газоанализатор (Larson, Kershaw, 1975). Это произвело революцию в возможности проводить быстрые последовательные измерения скорости фотосинтеза лишайников в лабораторных условиях и послужило основой для большей части последующих исследований группы КЭК . Этот впечатляющий исследовательский результат был отмечен избранием К. Кершоу членом Королевского общества Канады (1980) и обобщен в книге «Физиологическая экология лишайников» (Kershaw, 1985).

После выхода на пенсию, «жизнь не закончилась» (Crittenden, 2020). У него был бизнес по продаже старых карт и гравюр, он получил известность как знаток в области ранних канадских карт (даже написал четырехтомную монографию «Ранние печатные карты Канады» [Kershaw, 1993-1998]) и марок (см., например, [Kershaw, 2009])5. КЭК также занимался семейным ресторанным бизнесом (продав свои карты, он помог своему сыну Мэтту6 открыть и управлять рестораном «Rousseau House – Дом Руссо» изысканной кухни в Анкастере [Ancaster, провинция Онтарио]).

КЭК обладал кулинарным талантом и был приятным, веселым и щедрым хозяином, так что светские вечера в его доме с нетерпением ждали и впоследствии с радостью вспоминали. Он был хорошим рассказчиком и любил истории, которыми можно было порадовать публику (например, события лета 1975 г. о встрече с белым медведем в ходе экспедиции на остров Ист-Пен [East Pen Island] в Гудзоновом заливе [Crittenden, 2020, p. 184]).

Кеннет Кершоу часто говорил, что не мог бы придумать более приятной для себя карьеры, чем научная. Его энтузиазм в изучении экологии и биологии лишайников, в применении количественных методов при анализе экологии растений и растительных сообществ, был заразительным и мотивирующим.

Борис Михайлович Миркин

Борис Михайлович Миркин (16 июля 1937 – 8 августа 2017, БМ ; кстати, сотрудники и коллеги «за глаза» так и называли его «БМ»), советский и российский геоботаник и эколог, доктор биологических наук (1975), профессор (1976), Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1994). член-корреспондент Академии наук Республики Башкортостан (1997).

Как и о некоторых других коллегах, о которых рассказывается в этой статье, я много писал о БМ , тем более что он был и остается моим Учителем (Розенберг, 2007а, 2018а); да и сам он оставил оригинальные воспоминания (Миркин, 1999, 2007). Еще раз подчеркну только, что он создал уфимскую геоботаническую школу (Трасс, 1976), которая и сегодня является одной из наиболее авторитетных в России и за рубежом. Р. Макинтош 7 (McIntosh, 1993, p. 117) назвал БМ «экологом философии и метаэкологом» за разработку теории классификации растительности.

После моего отъезда в Тольятти, получения существенно большей «независимости» от своего научного руководителя, я добился морального права критически рассматри- вать работы БМ (благо, он всегда отличался высокой публикационной продуктивностью) и высказывать свое мнение в открытой научной печати (Розенберг, 1988, 1992, 1997, 2001, 2018а; Кудинов и др., 2001; Краснощеков, Розенберг, 2010). Здесь я хочу кратко остановиться лишь на одном аспекте применения количественных методов для классификации растительности. БМ всегда стремился формализовать эвристические процедуры объединения (классификации): еще в начале 70-х годов им был разработан и внедрен «Блок-метод» (Миркин, 1971; Миркин, Розенберг, 1978), который по упрощенной схеме (компьютеры были для ботаников «экзотикой») формализовал синтетический этап классификации методом Браун-Бланке. Метод был очень чувствителен к объему, структуре выборок и размеру площадок. С развитием компьютеризации геоботанических (экологических) исследований стали широко применяться более адекватные реальности методы автоматической классификации растительности (Миркин, Розенберг, 1979). Однако, БМ всегда подчеркивал, что даже самые мощные методы анализа не заменят квалифицированного специалиста, который способен грамотно поставить задачу и выбрать чёткую схему исследования.

Ласло Орлоци (Laszlo Orloci)

Ласло Орлоци (Laszlo Orloci; г. р. 1932; ЛО ), канадский (венгерского происхождения) фитоценолог, эколог, почетный профессор Университета Западного Онтарио, член Королевского общества Канады (1997), член Канадской и Венгерской академий наук, доктор Honoris causa Университета Триеста (University of Trieste, Италия), выбран выдающимся экологом-статистиком на VI Международном экологическом конгрессе в Манчестере (1994).

Ласло родился в 1932 г. в Эстергомт а боре (Esztergom-T a bor; Венгрия). Еще в детстве у него появился интерес к лесу, растительности, и потому для него было естественным выбором поступить в Высшую лесную школу, а затем в Университет лесного хозяйства, деревообрабатывающей и горнодобывающей промышленности (University of Forestry, Wood Industry and Mining) в Шопроне (Sopron), западная Венгрия, на границе с Австрией. Драматические события октября–ноября 1956 г., когда советские войска подавили национально-освободительную и антисоветскую революцию (венгерское восстание), вынудили весь лесной факультет бежать сначала в Австрию, а затем в Канаду. Благодаря канадскому правительству в Университете Британской Колумбии (University of British Columbia) в Ванкувере было создано венгерское отделение, где ЛО получил степень магистра и PhD. В 1964–1965 гг. он работал научным сотрудником в Университетском колледже Северного Уэльса (Бангор), где ему очень помогло общение с известным фи-тоценологом и экологом П. Грейг-Смитом (см. выше) и молодыми коллегами, которые также стали заметными специалистами в области количественной фитоценологии

(Wild, 2000) 8 . С 1965 г. – профессор Университет Западного Онтарио (University of Western Ontario) в канадском Лондоне. Он хотел свободы с самого начала, чтобы заниматься наукой по-своему; университет предоставил ЛО такую возможность – приглашенный профессор (visiting professor – чтение аспирантам лекций по количественной экологии), экспедиции, командировки в различные университеты и учреждения (после каждого шестого года – ЛО брал 7-й в творческий отпуск…) 9 . Всё оставшееся время было посвящено работе над книгой «Многомерный анализ в исследованиях растительности» (первое издание вышло в 1975 г. [Orloci, 1975], второе расширенное – в 1978 г.). Отсылая читателя к рецензии на эту книгу ЛО (Розенберг, 1978а), здесь лишь отмечу, что эта работа является, скорее, учебником по применению некоторых подходов статистического многомерного анализа к изучению растительности. Изложение всех алгоритмов иллюстрируется чрезвычайно простыми числовыми моделями, что позволяет шаг за шагом проследить все этапы вычислений. Все это делает монографию ЛО легко воспринимаемой и конструктивной.

ЛО – чрезвычайно разносторонний и продуктивный специалист. Вот только названия некоторых небольших брошюр (чаще всего объемом до 100 страниц),

-

• «Многомерные методы в экологической работе» (1979; совместно с К.Р. Рао [Calyampudi Radhakrishna Rao]),

-

• «Компьютерный анализ растительности» (1991; совместно с Э. Феоли [Enrico Feoli]),

-

• «Энтропия и информация» (1991),

-

• «Conapack: программа для канонического анализа классификационных таблиц» (1992),

-

• «Обработка данных в фитосоциологии: отчет о деятельности Рабочей группы по обработке данных в фитосоциологии Международного общества наук о растительности, 1969–1978 гг.» (1999; совместно с Э. ван дер Маарел [Evert "Eddy" van der Maarel] и С. Пиньятти [Alessandro "Sandro" Pignatti]),

-

• «Самоорганизация и опосредованная скоротечность растительных сообществ: каковы правила?» (2011),

-

• «Статистическое мульти масштабирование в динамической экологии: исследование долгосрочного процесса вегетации на предмет закономерностей колебаний параметров» (2012; концептуализация теории мультимасштабирования представляет собой следующий шаг в изучении долгосрочного вегетационного процесса (по палинологическим спектрам); методы мультимасштабирования помогли выявить самоподобную (фрактальную) природу процесса, выделить фазы низкой и высокой неустойчивости, обнаружить горячие точки композиционных переходов и связать их с запаздывающими климатическими эффектами)

-

• «Квантовая экология: энергетическая структура и ее анализ» (2013),

-

• «Квантовый анализ первичной сукцессии: энергетическая структура хроносе-ры 10 растительности в национальном парке Гавайских вулканов» (2013),

-

• «Об энергетической структуре естественной растительности: в поисках правил управления сообществом» (2013),

-

• «Картирование растительности на основе энергии: пример статистической квантовой экологии» (2014),

-

• «Анализ разнообразия, целостная энергетика и статистика: резонаторная комплексная модель растительного сообщества» (2015; проведена адаптация концепций и информационной терминологии в области экологии сообществ),

-

• «Картирование растительности на основе энергии: тематическое исследование в области статистической квантовой экологии» (2015),

-

• «Оглядываясь назад: жизнь статистической экологии» (Orloci, 2019) – автобиографическое издание,

-

• «Тензорные методы в синмеханике: новый статистический диалект для многомасштабного анализа хроносеры растительных частиц» (2020; представлены методы для многомасштабного анализа временн ы х рядов, которые протестированы на длинной хроносерии подсчетов растительных частиц, взятых из озерных отложений в сухой арктической степной тундре Восточной Берингии).

Сегодня Ласло Орлоци – 92 и, судя по публикациям и фотографиям, он бодр и активен. Просто хочется пожелать ему здоровья, здоровья и здоровья!

Эвелин Пилу (Evelyn Chris Pielou)

1987 2007

Эвелин К. Пилу (Evelyn Chrystalla ["Chris"] Pielou; 20 февраля 1924 – 16 июля 2016; ЭКП ), британский и канадский эколог, специалист по математической экологии; лауреат Премии выдающегося эколога (Eminent Ecologist Award; 1986) Экологического общества Америки.

Об ЭКП я уже писал (Розенберг, 1978б, 1980, 2014а,б); по случаю 100-летия со дня её рождения, мы опубликовали (кстати, в новом журнале) большую статью (Костина и др., 2024), что также облегчает мне рассказ о ней.

Запоздалая мини-рецензия в одном абзаце

ЭКП напечатала 10 книг (научных и научно-популярных), в том числе несколько после своего официального выхода на пенсию в 1988 г. Здесь кратко остановлюсь на её монографии «Биогеография» (Pielou, 1979), которую она опубликовала, будучи профессором в Университете Далхаузи (Dalhousie University) в Галифаксе (Новая Шотландия, Канада). Эта работа охватывает историческую биогеографию (включая выводы из кладограмм, которые в то время только начинали применяться, с их оригинальной статистической обработкой) и экологическую биогеографию с глубоким рассмотрением таких тем, как, например, миграция (перенос) организмов на большие расстояния. При этом, для ЭКП характерен плюрализм подходов (автор уважительно представляет противоречивые теории), с помощью которых пытается выявить проблемы, возникающие в связи с ареалами распространения живых организмов на поверхности земли и в глубинах морях. Автор сама говорит о том, что в «этой книге сделана попытка (вероятно, опрометчивая [rashly]) охватить всю область [биогеографии] на более продвинутом уровне» (Pielou, 1979, р. V). При этом, весьма самокритично замечает, что «хотя ни один человек не в состоянии взвесить все разнообразные сведений, имеющих отношение к конкретной проблеме, он должен, по крайней мере, осознавать их существование и актуальность» (р. VI). Это позволяет привлечь для активного использования в биогеографии системный подход и количественные методы (здесь ЭКП чувствует себя особенно комфортно). Интересно наблюдать за логикой автора, когда обсуждаются связи, причинная природа которых совсем не очевидна (так обстоит дело, например, с широтной зональностью организмов или реконструкциями окружающей среды, проводимыми на основе окаменелостей). Наконец, как отмечается в рецензии на эту монографию (Platnick, 1980, p. 228), «книга, конечно, соответствует заявленной цели и ориентирована на "продвинутых" магистрантов (advanced undergraduates); этому способствует и большое (как это только возможно) число примеров и ссылок, некоторые из которых являются "сквозными" и повторяются (обсуждаются) в разных главах».

Вклад Эвелин Пилу в экологию и геоботанику, а также её роль в продвижение женщин-ученых в академических кругах нельзя переоценить. Процитирую Дж. Лангенхейм 11 (Langenheim, 1996, р. 22): «Исследования Э.К. Пилу представляют собой появление женщины, работающей в сфере, где по-прежнему доминируют мужчины. На самом деле, у нее новая профессиональная история, которая демонстрирует удивительное чувство самомотивации».

Юрий Георгиевич Пузаченко

Юрий Георгиевич Пузаченко (2 февраля 1940 – 10 ноября 2018; ЮГП ), советский и российский эколог, географ, ландшафтовед, специалист по математическим методам в биологии и географии.

Юрий родился в Москве; его отец – Георгий Геннадьевич (1919 г. р.) пропал без вести (погиб) в сентябре 1941 г., мать – Алла Вениаминовна Попова, горный инженер. С 1952 г. активно занимался в биологическом кружке ВООП под руководством П.П. Смолина12 (тогда и получил среди друзей прозвище «Пузак» [Пузаченко, 2000, 2008; А. Пузаченко, Сандлерский, 2023]). В 1957-1962 гг. учился на географическом факультете МГУ (кафедра биогеографии); 1964-1967 гг. – аспирантура географического факультета МГУ: в 1970 г. его кандидатская диссертация была рекомендована к защите в качестве докторской диссертации «Изучение организации биогеоценотических систем» и в 1971 г. ЮГП стал самым молодым доктором географических наук в стране (Котляков, Тишков, 2009, с. 131).

В 1972-1981 гг. ЮГП заведовал лабораторией биогеоценологии Тихоокеанского института географии ДВНЦ АН СССР, организовывал научные рейсы в Тихий океан для изучения островных тропических экосистем, в 1990-х и 2000-х гг. преподавал в Российском открытом университете и на географическом факультете МГУ, выпустил несколько учебников по общей экологии, ландшафтоведению и математическим методам в экологических исследованиях13. В некрологе Института географии РАН сказано: «Все эти годы у коллег создавалось чувство, что он постоянно чуть-чуть впереди, опережает, понимает и видит чуть-чуть больше, чем они. И спешит насытиться информацией о жизни и устройстве природы, часто даже в ущерб оформлению результатов исследований в формат статей. Он часто был резок в суждениях, категоричен в оценках отдельных результатов исследований, нетерпим к "серости" в науке. Всю жизнь разрабатывал и пропагандировал новые методы в географии – сначала математические, затем дистанционные, геофизические и биофизические» []. Подтверждением последнего тезиса служат публикации ЮГП по применению в экологии методов термодинамики, теории колебаний, фрактальной геометрии, теории устойчивости, экономики экосистемных услуг, семантических методов для оценки биоразнообразия и пр. (Пузаченко, 1984, 1997, 2010, 2012, 2016; Пузаченко, А. Пузаченко, 1996: Пузаченко и др., 1999; Puzachenko et al., 2011 и др.).

Я познакомился с ЮГП на IV-й Всесоюзной школе-семинаре по теории сложных систем (системологии) и ее приложениям к системотехнике и инженерной экологии, которая прошла в сентябре 1977 г. в пос. В а дул-луй-В о дэ (Молдавия; правый берег р. Днестр). Я, тогда молодой кандидат биологических наук (защита состоялась в МГУ в апреле), с интересом слушал теоретические построения дальневосточного доктора, много беседовал с ним за бокалом молдавского красного сухого вина… С тех пор наши контакты с ЮГП были постоянными (на конференциях, семинарах и пр.) и неизменно дружественными.

Научное наследие ЮГП включает более 350 публикаций (к сожалению, ряд из них – до 90-х годов – труднодоступны); это наследие требует дальнейшего осмысления, обсуждения и систематизации.

Роберт Х. Уиттекер (Robert Harding Whittaker; 27 декабря 1920 – 20 октября 1980; УРХ ), американский ботаник, эколог; член Национальной АН США (1974), лауреат Премии выдающегося эколога (Eminent Ecologist Award; 1981) Экологического общества Америки.

И опять повторюсь. Я неоднократно писал о Р. Уиттекере (Миркин, Розенберг, 1976б; Розенберг, 1978в, 2004, 2010, 2014а); это опять облегчает мою задачу. Здесь лишь остановлюсь на некоторых аспектах научного творчества УРХ , которые в предыдущих работах либо не отмечались, либо упоминались вскользь.

Прежде всего, УРХ – автор таксономической классификации мировой биоты на пять царств: Animalia, Plantae, Fungi, Protista и Monera (Whittaker, 1969). Эта классификация основывается на различиях организмов в питании: представители царства растений – многоклеточные автотрофы, животные – многоклеточные гетеротрофы, грибы – многоклеточные сапротрофы; царства протистов и бактерий включают в себя одноклеточные и простейшие организмы. Все пять царств разделены на надцарства эукариот и прокариот, в зависимости от того, имеют ли клетки этих организмов ядро (см. схему).

Исторические варианты систематики царств

|

К. Линней (Carl Linnaeus) 1735 |

Э. Геккель (Ernst Haeckel) 1866 |

Э. Шаттон (Édouard Chatton) 1925 |

Х. Коупленд (Herbert Copeland) 1938 |

Р. Уиттекер ( УРХ ) 1969 |

|

(нет) |

(нет) |

2 домена |

2 домена |

2 домена |

|

3 царства |

3 царства |

(нет) |

4 царства |

5 царств |

|

К. Вёзе (Carl Woese) 1977 |

К. Вёзе (Carl Woese) 1990 |

Т. Кавалье-Смит (Thomas CavalierSmith) 1993 |

Т. Кавалье-Смит (Thomas CavalierSmith) 1998 |

М. Руджеро (Michael Ruggiero) 2015 |

|

2 домена |

3 домена |

3 домена |

2 домена |

2 домена |

|

6 царств |

(нет) |

8 царств |

6 царств |

7 царств |

Роберт Х. Уиттекер (Robert Harding Whittaker)

Несколько слов о нашем переводе монографии УРХ «Сообщества и экосистемы» (Whittaker, 1975; Уиттекер, 1980). После того, как появилась моя рецензия на эту работу (Розенберг, 1978в), ко мне с предложением перевести книгу на русский язык обратился профессор Т.А. Работнов 14 . От таких предложений не отказываются. Однако, опыта такого рода научной деятельности у меня не было, английский язык я знал нельзя сказать, что очень хорошо, и потому обратился к своему наставнику Б.М. Миркину с просьбой поддержать меня. Это была трудная, но очень увлекательная работа, занявшая б о льшую часть 1979 г.

Книга (Уиттекер, 1980) была подписана в печать 8 августа 1980 г. Скорее всего, УРХ ее не увидел…

УРХ внес значительный вклад в изучение разнообразия наземных растений, их продуктивности и круговорота питательных веществ. Он изучал структуру растительности в нескольких горных регионах США (Грейт-Смоки [Great Smoky Mountains], Сискью [Siskiyou Mountains], Санта-Каталина [Santa Catalina Mountains], Сан-Хасинто [San Jacinto Mountains]), а также в засушливых и средиземноморских климатических регионах США, Израиля, Австралии и Южной Африки. Он внес ясность и новые концептуальные разработки в такие разрозненные области, как аллелохимия, методы классификации и ординации, эволюция разнообразия, пространственное размещение организмов, теория ниш и пр.

С самых первых дней своей карьеры УРХ бросил вызов основным существующим парадигмам экологии и эволюционной биологии. Его первая статья (Whittaker, 1951), основанная на его докторской диссертации о растительности гор Грейт-Смоки, бросила вызов трем основным идеям Ф. Клементса 15 : теории регионального климатического климакса; представлениям о том, что единичные серии (unique series) также приводят к климатическому климаксу; и организменной теории растительных ассоциаций. УРХ подчеркивал индивидуалистический характер распределения видов и непрерывность флористических изменений в зависимости от градиентов окружающей среды. Хотя УРХ неизменно отмечал независимую работу Дж. Кёртиса и висконсинской школы по изучению градиентов растительности, считается, что именно он внес значительный вклад в распространение теории континуума.

Работы УРХ в области анализа растительности получили широкое признание. Он был избран членом Национальной академии наук и Американской академии искусств и наук, стал почетным членом Британского экологического и Шведского фитогеографи-ческого обществ, занимал должность вице-президента Экологического общества Америки (1971) и президента Американского общества натуралистов (1980); звание выдающегося эколога 1981 г. было присвоено УРХ Экологическим обществом Америки незадолго до его смерти 20 октября 1980 г. в возрасте 59 лет…

Это краткое эссе закончу самоцитированием – словами, которыми завершал статью (Розенберг, 2014а, с. 163): «Трудно (да и, наверное, не стоит) с уверенностью определить, что из предложенного Уиттекером войдет и надолго останется в экологической науке. Останется сама Личность, которая смогла сказать свое веское слово почти во всех разделах современной экологии, которая "навела мосты" между европейской и американской фитоценологией, которая оказала и будет еще оказывать существенное влияние на экологов во всем мире».

Тоомас Фрей (Toomas Frey)

Тоомас Фрей (Toomas Frey; 13 декабря 1937 – 23 сентября 2020; ТФ), советский и эстонский ботаник, фитоценолог, лесовед, эколог; активный политический деятель пе- риода восстановления независимости Эстонии, министр окружающей среды Эстонии (1990-1992).

Тоомас родился в городке П ы льтсамаа (Põltsamaa), но свое детство провел в деревне. Именно там ТФ и приобрел базовые знания в области орнитологии и лесного хозяйства. Как он сам вспоминал (Kukk, 2017, l. 21), на свой двенадцатый день рождения получил в подарок от дедушки «Маленькую энциклопедию», изданную в год его рождения. (даже тогда это была очень редкая книга). В то время он был дома с простудой и, чтобы скоротать время, начал изучать энциклопедию и увлекся её «природной» составляющей. Потом был Кружок натуралистов при Вильяндиском музее (город В и льянди [Viljandi] на юге Эстонии) и поступление на лесной факультет Эстонской сельскохозяйственной академии (ЭСА) в Тарту (в т. ч. конкурс и риск попадания в армию там были ниже [Kukk, 2017, l. 22]), который окончил в 1961 г. Потом началась работа. Вот как сам ТФ говорил об этом: «Собственно, за моей спиной никогда не было стабильного [рабочего] учреждения, я всю жизнь ходил туда-сюда, ничего постоянного не было. Первые четыре года жизни прошли в Эстонской Республике, потом четыре года войны, четыре года начальной школы Пыльтсамаа, четыре года начальной школы Вильянди, четыре года средней школы Вильянди, пять лет в ЭСА, три года аспирантуры. Потом было немного дольше: два раза по четыре года в должности начальника сектора в Институте зоологии и ботаники АН ЭССР, но там меня "съели" вместе с темой. Основной причиной этого была борьба за выживание и индивидуальная зависть» (Kukk, 2017, l. 30). Думается, что и характер у ТФ был «не сахар» (он и сам говорил о том, что, возможно, «переборщил со своим зубастым ртом [ эст . hambuli suuga ikka liiale läinud]»). Далее, – профессор Тартуского университета (1983-1993) и ЭСА (в последствии, – Эстонский университет естественных наук; 1995-2003; с 2003 г. – почетный профессор ЭСА). Он также был политическим лидером Эстонского зеленого движения (организовал и провел ряд экологических и природоохранных конференций и Дней экологии), членом Эстонского конгресса и Эстонского комитета. На этой волне в 1990 г. его назначили министром окружающей среды Эстонии (это был первый случай для любого европейского правительства, когда член «зеленой» политической организации достиг высокого национального поста [Rudig, 2002]).

Несмотря на все эти сложности с «охотой к перемене мест», в 1966 г. ТФ подготовил кандидатскую диссертацию «О математико-фитоценологических методах классификации растительности», которая была защищена в 1967 г. и сразу засчитана как докторская (на 4 года раньше аналогичного «подвига» Ю.Г. Пузаченко 16 ; см. выше). В работе был предложен оригинальный количественный метод классификации растительности; поскольку этот метод был математическим, консультантом по работе стала профессор Ливия Лаасимер 17 , а руководителем работы был назначен математик Лео Выханду 18 (Frey, Võhandu, 1966), который уже тогда был широко известен (он обучал врачей и биологов математическим методам [Выханду, 1964; Kull, Velmezova, 2017]). В 1968 г. работа была утверждена ВАК.

Из воспоминаний М. Цобеля19 о ТФ (Zobel, 2017, l. 153). «Моя первая встреча с Тоомасом Фреем, вероятно, произошла в 1977 году. в весеннем семестре. В любом случае, это была лекция, которую можно было бы включить в раздел «Введение в профессию» в современных учебных программах. Фрей сразу запомнился своей нестандартностью как во внешности, так и в речи, хотя трудно объяснить, в чем именно заключалась эта нестандартность. У него не было, так называемого, официального статуса, с одной стороны, он разговаривал как бы с себе подобными, но с другой стороны, мысли его были оригинальными, не будничными. В любом случае это был харизматичный человек, которого запомнили. Среди прочего мне запомнилась его идея о том, что студентов (и сотрудников вообще) можно разделить на три группы – тех, кто делает меньше, чем от них ожидают; те, кто успешно выполняет поставленные задачи; и тех, кто делает больше (или даже значительно больше и лучше), чем ожидалось. Сотрудничество в науке он считал разумным и перспективным только с последними» (Zobel, 2017, L. 153).

Л. Дайс, 1953

L.R. Dice, 1953

Т. Фрей и Туки, 1983

T. Frey and Tuki, 1983

Л. Выханду, 2011L. Võhandu, 2011

Мое знакомство с Тоомасом Фреем произошло на, уже упомянутой, конференции в Риге в 1971 г. (Фрей, 1971). Потом я несколько раз выступал на семинарах в Тартуском университете, докладывал (предзащищался) докторскую диссертацию и «получил» ТФ в официальные оппоненты от Совета. Я знал, что это будет не простой оппонент, так как не был еще забыт скандальный случай на защите кандидатской диссертации Л.Г. Наумовой 20 в 1977 г., когда отрицательный отзыв ТФ был ею полностью дезавуирован, так как она нашла алгебраическую ошибку в его заключении, когда он пытался доказать несостоятельность предложенного нами трансформированного коэффициента Дайса 21 (ТКД; [Миркин и др., 1972; Розенберг, 1975; Розенберг и др., 1978]). Вся эта «опера-буфф» прекрасно описана в воспоминаниях Б.М. Миркина (1999, с. 44-47; 2007, с. 108, 113-117); советую почитать.

Прибыв на защиту за пару дней до нее (это было в апреле 1984 г.; на фото с собакой ТФ выглядит примерно так, каким я его запомнил) и имея на руках положительные отзывы двух других оппонентов (профессоров В.Ф. Крапивина и Ю.А. Злобина), ведущей организации (Латвийский госуниверситет), многочисленные положительные отзывы на автореферат (в т. ч. В.И. Василевича и главного отечественного математического эколога, профессора Ю.М. Свирежева), я узнал, что ТФ дал отрицательный отзыв (был составлен на эстонском языке и все еще переводился на русский…). За день до защиты, утром я отправился к нему домой, получил отзыв на 18 страницах, и не выдержав, пря- мо во дворе стал его читать. Мне показался он слишком предвзятым (потом ТФ признавался, что он никогда не любил все советское и русское), неконструктивным (все не так, все не нравится) и спокойно отвергаемым, что я и сделал на защите. Голосование было в мою пользу (при одном – против [?]). В дальнейшем, я «следил» за ТФ только по его публикациям, что было не просто, так как он большинство работ публиковал на эстонском языке и в СМИ (всего им опубликовано более 330 работ [Vooremaa.., 2017, l. 211241]).

Добавлю еще, что по инициативе ТФ в Воореле Йыгевамаа (Jõgevamaal Voorel) в среднем течении реки Куллавере (Kullavere jõgi) была создана полевая исследовательская станция экологии леса «Вооремаа» (в конце 60-х годов). Кроме всего прочего, он был неплохим шахматистом. В 1987 г. ТФ был награжден Большой медалью за охрану природы Эстонской ССР, а в 1988 г. – Мемориальной медалью Карла Эрнста фон Бэра АН ЭССР (принял советские награды…); в 2003 г. он получил диплом почётного члена Эстонского общества естествоиспытателей, а в 2006 г. – медаль за заслуги Эстонского сельскохозяйственного университета. В последние годы жизни его интересы сместились в сторону загородного дома недалеко от стационара «Вооремаа», который он обустроил своими руками, где мог собирать антиквариат, хорошую компанию, ходить на охоту и выращивать лесные деревья.

Завершая это путешествие «по волнам своей памяти», подчеркну, что я благодарен судьбе за то, что мне повезло соприкоснуться с такой когортой интересных естествоиспытателей по количественной фитоценологии и экологии.

Исследования выполнены в рамках государственного задания Института экологии Волжского бассейна РАН «Структура, динамика и устойчивое развитие экосистем Волжского бассейна» (регистрационный номер 1021060107217-0-1.6.19).

Список литературы По волнам моей памяти... (количественная фитоценология)

- Ashby E. 1935. Quantitative analysis of vegetation. Ann. Bot. 49: 779-802.

- Austin M.P., Noy-Meir J. 1971. The problem of nonlinearity in ordination: experiments with two-gradient models. J. Ecol. 59: 763-773.

- [Bibikova et al.] Бибикова Т.В., Боголюбов А.Г., Смагина В.А. 2001. Владислав Иванович Василевич (к 65-летию со дня рождения). Растительность России. (1): 73-74.

- Bray J.R., Curtis J.T. 1957. An ordination of the upland forest communities of Southern Wisconsin. Ecological Monographs. 27 (4): 325-349. [D0I:10.2307/1942268].

- Burgess R.L. 1993. J. T. Curtis: Botanist, Ecologist, Conservationist. Fifty Years of Wisconsin Plant Ecology / Ed. J.S. Fralish et al. Madison: Wisconsin Academy of Sciences, Arts & Letters. P. 1-43.

- Clifford H.T. 2018. In memoriam David William Goodall (4 April 1914-10 May 2018). Journal of Vegetation Science. 29: 569-572.

- Crittenden P.D. 2020. Kenneth A. Kershaw FRSC (1930-2019). Lichenologist. 52: 183185.

- Curtis J.T. 1959. The Vegetation of Wisconsin: An Ordination of Plant Communities. Madison: Univ. Wisconsin Press. 657 р.

- Dale M.B. 1971. Information analysis of quantitative data. Statistical Ecology. V. 3. Pennsylvania: Penns. State Univer. Press. P. 133-148.

- Ezcurra E. 2014. Peter Greig-Smith. Oxford Bibliographies in Ecology / David Gibson (ed.). N. Y.: Oxford Univ. Press. [http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199830060/obo-9780199830060- 0089.xml].

- [Frey] Фрей Т.Э.-А. 1971. Фитоценоз как кибернетическая система. Количественные методы анализа растительности. Рига: Изд-во Латв. ун-та. 2: 293-297.

- Frey T.E.-A., Vohandu L. 1966. A new method of cluster analysis. Proc. Acad. Sci. Est. SSR. Biology. 15: 565-576.

- Greig-Smith Р. 1957. Quantitative Plant Ecology. London: Butterworths Sci. Publ. 198 p.

- [Greig-Smith] Грейг-Смит П. 1967. Количественная экология растений. М.: Мир. 359 с.

- Hill M.O. 2003. P. Greig-Smith (1922-2003). Bull. of the British Ecol. Society. 34 (4): 1011.

- [Ipatov] Ипатов В.С. 2015. Владислав Иванович Василевич (к 80-летию со дня рождения). Ботанический журн. 100 (10): 1115-1119.

- [Ipatov et al.] Ипатов В.С., Камелин Р.В., Сумина О.И., Юрковская Т.К. 2005. Владислав Иванович Василевич (к 70-летию со дня рождения). Ботанический журн. 90 (10): 1613-1623.

- Juhasz-Nagy P. 1966. Some theoretical problems of synbotany. Acta Biol. Debrecina. 4: 59-66.

- Kershaw K.A. 1964. Quantitative and Dynamic Ecology. L.: E. Arnold Publ. Ltd. 183 p.

- Kershaw K.A. 1985. Physiological Ecology of Lichens. Cambridge: Cambr. Univ. Press. 293 р.

- Kershaw K.A. 1993-1998. Early Printed Maps of Canada. 4 vols. V. 1. 1540-1703. V. 2. 1703-1799: maps of Canada, the Arctic, Newfoundland, the River & Gulf of St. Lawrence. V. 3. 1703-1799: maps of Eastern Canada & Newfoundland, the Maritimes, Nova Scotia, Halifax, Prince Edward Island, Sable Island, Cape Breton, Louisbourg & the Great Lakes. V. 4. 1703-1799: Quebec City & Province, Siege of Quebec, Montreal, west coast, and Admiral De Fonte. Ancaster (Ontario): Kershaw Publ.

- Kershaw K.A. 2009. Plating Studies on Prince Edward Island Stamps: VI. The One Pence. Surrey (BC): BNAPS (British North America Philatelic Society Ltd.) Publ. 232 p.

- [Kostina et al.] Костина Н.В., Розенберг А.Г., Розенберг Г.С. 2024. Математическая экология: аналитика и оценка параметров моделей (100-летию со дня рождения Эвелин Пилу). Журн. Российского национального комитета по истории и философии науки и техники. 2 (1): 62-74. [DOI: 10.62139/2949-608X-2024-2- 1-62-74].

- [Kotlyakov, Tishkov] Котляков В.М., Тишков А.А. 2009. Юбилей Юрия Георгиевича Пузаченко. Изв. РАН. Сер. географ. (6): 131-132.

- [Kotov] Котов С.Ф. 2015. Владислав Иванович Василевич - ученый, педагог, организатор науки (к 80-летию со дня рождения). Экосистемы. (1): 106-108.

- [Krasnoshchekov, Rozenberg] Краснощеков Г.П., Розенберг Г.С. 2010. Курс лекций по новейшей мифологии. Рец. на кн.: Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Курс лекций по устойчивому развитию. М.: Тайдекс Ко, 2005. 248 с. Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии: Бюл. 19 (4): 229-233.

- [Kudinova et al.] Кудинов К.А., Розенберг Г.С., Саксонов С.В. 2001. Рец. на кн.: Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Наука о растительности (история и современное состояние основных концепций). Уфа: Гилем, 1999. 413 с. Ботанический журн. 86 (1): 174-176.

- Kukk T. 2017. Konelus professor Toomas Freyga. Vooremaa metsaokoloogia jaam ja Toomas Frey / Kull K., Koppel A. (eds.). Tartu: Tartu Ulikooli kirjastus. L. 21-34.

- Kull K., Velmezova E. 2017. Leo Vohandu: informaatika seostest semiootikaga. Acta Semiotica Estica. (14): 176-183.

- Langenheim J.H. 1996. Early history and progress of women ecologists: emphasis upon research contributions. Annu. Rev. Ecol. Syst. 27: 1-53.

- Larson D.W., Kershaw K.A. 1975. Measurement of CO2 exchange in lichens: a new method. Canad. J. Botany. 53: 1535-1541.

- Loucks O.L. 2009. John Curtis forms a new institution: UW's Plant Ecology Laboratory. [https://pel.botany .wisc.edu/hi story .html ].

- McIntosh R. 1985. The Background of Ecology: Concept and Theory. N. Y.: Cambridge Univ. Press. 383 p.

- McIntosh R. 1993. The continuum continued: John T. Curtis's influence on ecology. Fifty Years of Wisconsin Plant Ecology / Ed. J.S. Fralish et al. Madison: Wisconsin Academy of Sciences, Arts & Letters. P. 95-122.

- [Mirkin] Миркин Б.М. 1970. Рец. на кн.: Василевич В.И. Статистические методы в геоботанике. 1969. Ботанический журн. 55 (3): 459-461.

- [Mirkin] Миркин Б.М. 1971. «Блок-метод» выделения растительных ассоциаций. Методы выделения растительных ассоциаций. Л.: Наука. С. 141-180.

- [Mirkin] Миркин Б.М. 1983. Рец. на кн.: Василевич В.И. Очерки теоретической фитоценологии. Л.: Наука, 1983. 248 с. Журн. общ. биол. 45 (3): 422-424.

- [Mirkin] Миркин Б.М. 1988. Рец. на кн.: McIntosh R. The Background of Ecology: Concept and Theory. N. Y.: Cambridge Univ. Press, 1985. 383 p. Журн. общ. биол. 49 (3): 425426.

- [Mirkin] Миркин Б.М. 1994. Рец. на кн.: John T. Curtis. Fifty Years of Wisconsin Plant Ecology. Madison: Wiscon. Acad. Sci. Arts and Letter, 1993. 339 p. Журн. общ. биол. 55 (2): 250-252.

- [Mirkin] Миркин Б.М. 1999. Островки архипелага «Память». Тольятти: ИЭВБ РАН. 66 с.

- [Mirkin] Миркин Б.М. 2007. Острова архипелага «Память»: Записки геоботаника. 2-е изд. Уфа: Гилем. 248 с.

- [Mirkin, Naumova] Миркин Б.М., Наумова Л.Г. 2017. Введение в современную науку о растительности. М.: ГЕОС. 280 с.

- [Mirkin, Rozenberg] Миркин Б.М., Розенберг Г.С. 1976а. Рец. на кн.: Кершоу К. Количественная и динамическая экология растений. 2-е изд. Лондон, 1974. (англ.). Ботанический журн. 1976. 61 (2): 284-286.

- [Mirkin, Rozenberg] Миркин Б.М., Розенберг Г.С. 1976б. Обзор работ Р. Уиттекера, опубликованных в "Handbook of Vegetation Science". 1973. (англ.). Бюлл. МОИП, отд. биол. 81 (5): 141-143.

- [Mirkin, Rozenberg] Миркин Б.М., Розенберг Г.С. 1978. Фитоценология. Принципы и методы. М.: Наука. 212 с.

- [Mirkin, Rozenberg] Миркин Б.М., Розенберг Г.С. 1979. Количественные методы классификации, ординации и геоботанической индикации. Итоги науки и техники. Ботаника. М.: ВИНИТИ. С. 71-137.

- [Mirkin, Rozenberg] Миркин Б.М., Розенберг Г.С. 1988. Рец. на кн.: Кершоу К., Ло-уней Дж. Количественная и динамическая экология растений. 3-е изд. Лондон, 1985. 282 с. (англ.). Экология. (5): 89-90.

- [Mirkin et al.] Миркин Б.М., Розенберг Г.С., Наумова Л.Г. 1972. Новый коэффициент межвидовой сопряженности, удобной для классификации пойменных лугов (трансформированный коэффициент Дайса, ТКД). Растительность речных пойм, методы ее изучения и вопросы рационального использования: Тез. докл. Всесоюз. конф. Уфа: БФАН СССР. С. 85-86.

- Mucina L., Podani J., Feoli E. 2018. David W. Goodall (1914-2018): An ecologist of the century. Community Ecology. 19 (1): 93-101. [DOI: 10.1556/168.2018.19.1.10].

- [Neshataeva et al.] Нешатаева В.Ю., Щукина К.В., Кораблев А.П. 2020. Памяти Владислава Ивановича Василевича (1935-2020) Растительность России. (38): 157-162. [https://doi.org/10.31111/vegrus/2020.38.157].

- Orloci L. 1975. Multivariate Analysis in Vegetation Research. The Hague: Junk. 285 p.

- Orloci L. 2019. Looking Back: A Life of Statistical Ecology. 3rd ed. SCADA Publ. (интернет-издание). 48 p. Online Edition: [https://www.amazon.com/dp/1796403148] (edited transcript of Orloci's talk at a symposium in his honor held at the Univ. of Guelph, Guelph,

- Ontario, Canada, on 27 June 2012. Also available at: [https://www.researchgate.net/publication/3344325851).

- Pielou E.C. 1979. Biogeography. New York: John Wiley & Sons. 351 р.

- Platnick N.I. 1980. Review on the book: Pielou E.C. Biogeography. N. Y.; Chichester (etc.): Wiley, 1979. 351 p. Systematic Zoology. 29 (2): 228-230.

- [Puzachenko] Пузаченко Ю.Г. 1984. Обоснование пространственно-временной организации геосистем с позиции теории колебаний. Вопросы ландшафтоведения. М.: Мысль. С. 14-39.

- [Puzachenko] Пузаченко Ю.Г. 1997. Приложение теории фракталов к изучению структуры ландшафта. Изв. РАН. Сер. географ. (2): 24-40.

- [Puzachenko] Пузаченко Ю.Г. 2000. Мой ВООП. «Друзья нам судьба повелела...»: Биол. кружку Дарвин. музея «ВООП» 50 лет. M.: Т-во науч. изд. КМК. С. 187-194.

- [Puzachenko] Пузаченко Ю.Г. 2008. «Жизнь моя, иль ты приснилась мне.». Среда, ППС и я (1952-1962 гг.). Потому что я их люблю (1111С и ВООП). М.: Россельхозакаде-мия. С. 106-130.

- [Puzachenko] Пузаченко Ю.Г. 2010. Инварианты динамической геосистемы. Изв. РАН. Сер. географ. (5): 6-16.

- [Puzachenko] Пузаченко Ю.Г. 2012. Общие основания концепции устойчивого развития и экосистемных услуг. Изв. РАН. Сер. географ. (3): 22-39.

- [Puzachenko] Пузаченко Ю.Г. 2016. Термостатические основания географии. Изв. РАН. Сер. географ. (5): 21-37. [https://doi.org/10.15356/0373-2444-2016-5-21-371.

- [Puzachenko et al.] Пузаченко Ю.Г., Безделова А.П., Виноградова Т.Н. 1999. Измерение биологического разнообразия на основе встречаемости. Экология. (5): 323-332.

- [Puzachenko, Puzachenko A.] Пузаченко Ю.Г., Пузаченко А.Ю. 1996. Семантические аспекты биоразнообразия. Журн. общ. биол. 57 (1): 5-43.

- [Puzachenko A., Sandlersky] Пузаченко А.Ю., Сандлерский Р.Б. 2023. Юрий Георгиевич Пузаченко (1940-2018). Биографо-семантический анализ. Изв. РАН. Сер. географ. Дополнительный вып. (8): S3-S15.

- Puzachenko Yu.G., Sandlersky R.B., Svirejeva-Hopkins A. 2011. Estimation of thermodynamic parameters of the biosphere, based on remote sensing. Ecol. Model. 222 (16): 29132923. [https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2011.05.0111.

- [Rozenberg] Розенберг Г.С. 1975. Ошибка выборочности для трансформированного коэффициента Дайса. Статистические методы классификации растительности и оценка ее связи со средой. Уфа: БФАН СССР. С. 223-227.

- [Rozenberg] Розенберг Г.С. 1977. Рец. на ст.: Гудолл Д. Сходство площадок и межвидовые сопряженности. Количественная классификация // Руководство по изучению растительности. Т. 5. 1973. (англ.). Экология. (3): 108-109.

- [Rozenberg] Розенберг Г.С. 1978а. Рец. на кн.: Орлоци Л. Многомерный анализ в исследовании растительности. 1975. (англ.). Ботанический журн. 63 (8): 1236-1239.

- [Rozenberg] Розенберг Г.С. 1978б. Рец. на кн.: Пилу Э. Экологическое разнообразие. 1975. (англ.). Журн. общ. биол. 39 (3): 473-475.

- [Rozenberg] Розенберг Г.С. 1978в. Рец. на кн.: Уиттекер Р. Сообщества и экосистемы. 2-е изд. 1975. 387 с. (англ.). Экология. (5): 106-109.

- [Rozenberg] Розенберг Г.С. 1980. Рец. на кн.: Пилу Э. Математическая экология. 1978. (англ.). Ботанический журн. 65 (1): 145-148.

- [Rozenberg] Розенберг Г.С. 1988. Рец. на кн.: Классификация растительности СССР (с использованием флористических критериев) / Под ред. Б.М. Миркина. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. 200 с. Биол. науки. (1): 110-111.

- [Rozenberg] Розенберг Г.С. 1992. Рец. на кн.: Гродзинский А.М., Злобин Ю.А., Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Словарь-справочник по агрофитоценологии и луговедению. Киев: Наук. думка, 1991. 136 с. Журн. общ. биол. 53 (4): 633-634.

- [Rozenberg] Розенберг Г.С. 1997. «И занялся я, извините за выражение, самообразованием». Рец. на кн.: Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Экология России. М.: АО "МДС", 1996. 272 с. Берегиня (Н. Новгород). (6): 10.

- [Rozenberg] Розенберг Г.С. 2001. Кто-то из великих сказал, что для детей надо писать, как для взрослых... Рец. на кн.: Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Популярный экологический словарь. М.: Устойч. мир, 1999. 304 с.; Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Ролевые игры по экологии. Пособие для учителей. М.: Устойч. мир, 2000. 272 с.; Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Молодильные яблоки для планеты Земля. Уфа: Китап, 2000. 264 с. Зеленый мир (М.). (19-20): 23.

- [Rozenberg] Розенберг Г.С. 2004. Лики экологии. Тольятти: Самар. НЦ РАН. 224 с.

- [Rozenberg] Розенберг Г.С. 2007а. Слово об Учителе. Самарская Лука: Бюл. 16 (3): 605-614.

- [Rozenberg] Розенберг Г.С. 2007б. Статистические методы в фитоценологии на рубеже тысячелетий (к 50-летию выхода монографии П. Грейг-Смита). Актуальные проблемы геоботаники: III Всерос. шк.-конф. Лекции. Петрозаводск: Карел. НЦ РАН. С. 72-116.

- [Rozenberg] Розенберг Г.С. 2010. 90-летию со дня рождения и 30-летию со дня смерти Роберта Уиттекера (Robert Harding Whittaker; 27.12.1920 - 20.10.1980). Фиторазнообразие Восточной Европы. (8): 205-224.

- [Rozenberg] Розенберг Г.С. 2014а. Атланты экологии. Тольятти: Кассандра. 411 с.

- [Rozenberg] Розенберг Г.С. 2014б. Легенды количественной геоботаники ХХ века. Эвелин Пилу (Evelyn Chris Pielou; 20 февраля 1924 г.). Дэвид Гудолл (David W. Goodall; 4 апреля 1914 г.). Фиторазнообразие Восточной Европы. (1): 142-156.

- [Rozenberg] Розенберг Г.С. 2018а. Количественные методы фитоценологии в работах Б.М. Миркина и их современное состояние. Фиторазнообразие Восточной Европы. 12 (3): 31-54.

- [Rozenberg] Розенберг Г.С. 2018б. Он просто устал жить. Памяти Дэвида Гудолла. Фиторазнообразие Восточной Европы. 12 (1): 146-154.

- [Rozenberg et al.] Розенберг Г.С., Наумова Л.Г., Бурцева Е.И. 1978. О математической корректности индекса ТКД. Экология и ценология лугов Центральной Якутии. Якутск: Изд-во Якут. ун-та. С. 165-169.

- [Rozenberg et al.] Розенберг Г.С., Саксонов С.В., Сенатор С.А. 2020. Памяти профессора Владислава Ивановича Василевича (30 сентября 1935 - 2 мая 2020). Фиторазнообразие Восточной Европы. 14 (2): 179-186.

- Rudig W. 2002. Between Ecotopia and disillusionment: Green parties in European government. Environment. 44 (3): 20-33.

- [Trass] Трасс Х.Х. 1976. Геоботаника: История и современные тенденции развития. Л.: Наука. 252 с.

- [Vasilevich] Василевич В.И. 1960. О применении статистических методов для характеристики ассоциаций растительности. Вестн. ЛГУ. (9): 64-70.

- [Vasilevich] Василевич В.И. 1969. Статистические методы в геоботанике. Л.: Наука. 232 с.

- [Vasilevich] Василевич В.И. 1983. Очерки теоретической фитоценологии. Л.: Наука. 248 с.

- Vogûé E.-M. de. 1886. Le roman russe. Paris: Plon-Nourrit. 353 p.

- [Vöhandu] Выханду Л.К. 1964. Об исследовании многопризнаковых биологических систем. Применение математических методов в биологии. Т. 3. Л.: ЛГУ. С. 9-12.

- Vooremaa metsaökoloogia jaam ja Toomas Frey / Kull K., Koppel A. (eds.). 2017. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus. 251 l.

- Whittaker R.H. 1951. A criticism of the plant association and climatic climax concepts. Northwest Science. 261: 17-31.

- Whittaker R.H. 1969. New concepts of kingdoms or organisms. Evolutionary relations are better represented by new classifications than by the traditional two kingdoms in Avantika. Science. 163: 150-194.

- Whittaker R.H. 1975. Communities and Ecosystems / 2nd ed. N. Y.: Macmillan. 385 р. [Whittaker] Уиттекер Р. 1980. Сообщества и экосистемы / Пер. с англ. Б.М. Миркина, Г.С. Розенберга; ред. и предисл. Т.А. Работнова. М.: Прогресс. 328 с.

- Wild O. 2000. Laszlo Orloci: portrait of a scientific educator. Community Ecology. 1 (1): 3-4.

- Zobel M. 2017. Meenutusi Toomas Freyst. Vooremaa metsaökoloogia jaam ja Toomas Frey / Kull K., Koppel A. (eds.). Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus. L. 153-158.