Почему не рухнул Волгоградский мост и как не допустить катастрофы

Автор: Ромбах Владимир Павлович

Журнал: НБИ технологии @nbi-technologies

Рубрика: Технические инновации

Статья в выпуске: 5, 2011 года.

Бесплатный доступ

Причины аномального поведения моста проанализированы с позиции изменения межатомного взаимодействия, накопления и диссипации энергии. Показано, что внесение изменений в конструкцию моста, без учета характера и скорости накопления энергии, неминуемо приведет к неконтролируемому ее выделению и катастрофе. Приведены формулы для оценки технического состояния, основанные на учете изменения макроскопических и атомных параметров, указаны способы измерения.

Межатомное взаимодействие, диссипация энергии, макроскопические параметры, атомные параметры

Короткий адрес: https://sciup.org/14968203

IDR: 14968203 | УДК: 539.2

Текст научной статьи Почему не рухнул Волгоградский мост и как не допустить катастрофы

В заглавии нет знака вопроса, так как автор предлагает решение, которое может показаться парадоксальным, а его рекомендации спорными, но оно исходит из анализа энергии межатомного взаимодействия, а не коэффициентов интенсивности напряжений. Вопросов, естественно, много, но правильный ответ только один.

При описании ряда событий звучит фраза: «По счастливой случайности – никто не пострадал».

Так было, когда через три года после ввода в эксплуатацию раскололась шпилька, удерживающая кровлю Ледового дворца в Крылатском, – и часть ее выпала, когда мир наблюдал невероятные колебания Волгоградского моста. Но возникает вопрос: случайно ли то, что оставшаяся часть удерживала кровлю, опровергая пословицу: «Где тонко, там и рвется»?

Обрушение кровли Трансваальского аквапарка, которое произошло 14.02.2004, через двадцать месяцев после ввода его в эксплуатацию, не было случайностью, тем бо- лее счастливой. Оно началось с того, что взорвалась одна из опор, после которой остальные падали как домино.

Итак, три события, которые произошли на сооружениях в 20–25 раз ранее, чем их могли ожидать, нельзя признать случайными. Колоссальная энергия, подобная взрыву тротила, разрушившая стальную опору, расколовшая массивную шпильку, подбрасывающая многотонный мост, как игрушечный, где-то накапливалась и ждала своего мгновения, чтобы нанести удар.

Надежда проектировщиков Трансваальского аквапарка, что взрыв являлся терактом, не оправдалась, ибо никаких следов взрывчатых веществ не нашли. Следовательно, энергия выделенная при взрыве, оказалась во много раз опасней, чем ее вычислили на основе коэффициентов интенсивности напряжений.

Источник энергии разрушения

Нет сомнения в том, что проектировщики и строители моста знают сопромат, механику разрушения, СНИПы и ГОСТы, неоднократно перелистывали справочники, как российские, так и зарубежные, например двухтомный справочник коэффициентов интенсивности напряжений под редакцией Ю. Мураками. Но в них нет ответа на воп- росы: почему так опасна коррозия и почему так неточны предсказания?

Сравним энергию, выделяемую при коррозии, с упругой энергией, необходимой для разрушения стального стержня диаметром 0,1 м длиной 1 м, исходя из того, что для разделения двух ячеек необходимое количество энергии равно: 1,4 х 10-18 Дж = 8,3 эВ. Масса стержя составляет ~ 60 кг, площадь сечения — 8 х 10-3м2, объем - 8 х 10-3 м3, площадь элементарной ячейки 9 х 10-20 м2. Следовательно, на сечении расположится ячеек: 8 х 10-3: 9 х 10-20 ® 1017, то есть для разрыва стержня необходимо энергии: 1,4 х 10-18 х 1017 = 0,14 Дж (!).

Это вовсе не значит, что одним ударом молотка можно разбить этот стержень, ибо при скорости звука в 5 300 м/с за одну миллисекунду вся эта энергия распределится в виде фононов между: 8 х 10-3:27 х 10-30 ® 0,3 х 1027 - ячейками стержня.

Известно, что при коррозии железа образуется молекула Fe2O3. При образовании одного килограмма Fe2O3 выделяется энергия в виде фотонов , равная 821 кДж, что составляет 8,51 эВ/молекула. Энергия фонона (энергия тепловых колебаний) при комнатной температуре составляет 0,013 эВ/атом, что в 650 раз меньше.

Как мы видим, один фотон в состоянии разорвать связь между ячейками, тогда как для этого необходимо собирать энергию большого числа фононов . Такого механизма «собирания энергии фононов» в Природе нет .

Сегодня каждый выпускник школы знает о том, что такое лазер. Его излучение обусловлено тем, что в Природе существует механизм «собирания энергии фотонов». Этот механизм называется «индуцированным (стимулированным) излучением». Стимулированные атомы излучают сразу, как только к ним приближается соответствующий фотон, но главное – излучают в том же направлении.

Итак, чтобы понять, как и откуда поступает энергия, необходимая для разрыва связи между атомами и образования трещины, мы вынуждены перейти от механики разрушения к квантовой механике излучения и поглощения энергии атомами в очень ограниченной (наноразмерной) области.

Обратим внимание еще на два аспекта проблемы источника энергии. При давлении 700 МПа в 1 м3 пружинной стали запасается 1 000 кДж энергии. Отсюда следует, что плотность энергии, накапливаемой при деформации, в четыре тысячи раз ниже, чем при коррозии.

Энергия фотона, поглощенного в металле, может расходоваться на разрыв связей между атомами, ионизацию отдельного атома или кластера, локальный нагрев, вплоть до плавления нанообласти.

Естественно, возникает вопрос: какой смысл был указывать в примере длину стержня?

При расчете мы допустили, что металл совершенно однороден, все атомы одинаковы и упругая энергия распределена равномерно. В таком случае, чем больше атомов, тем меньше вероятность разрушения.

Материал, в котором все атомы одинаковы, существует – это закрытая нанотрубка. Он является самым прочным из известных. Каждый атом углерода связан с тремя ему подобными. Четвертый электрон атома углерода играет роль «сторожа». Только он связывает трубку с другими атомами. Нанотрубка не рвется и не ломается, а при нагрузке, превышающей предел прочности, атомы перестраиваются.

У молекулы фуллерена длина связи атомов, расположенных на общей стороне шестиугольников, равна 1,39 Е – и связь является двойной, тогда как для общей стороны шестиугольника и пятиугольника – 1,44 Е – и связь одинарная, более слабая. Отсюда следует, что атомы углерода в фуллерене разные. Даже у графена атомы, расположенные на краю, отличаются от тех, которые расположены в центре.

Металл неоднороден. Прозрачность границ для фотонов и фононов различна. Фононы не проникают сквозь трещины, пустоты, поверхность металла, тогда как фотоны и электроны могут как проходить, так и отражаться. В ограниченном объеме бегущие и отраженные волны интерферируют, образуя стоячую волну. Воздействие волн на атомы в пучности и узле волн различно, и это приводит к тому, что прочность металла зависит от размеров зерен.

Для модели металла, предложенной автором [8], сформулированы два постулата:

-

1) в металле могут присутствовать атомы одного элемента с различной конфигурацией электронной оболочки;

-

2) в ограниченном объеме волны деформации интерферируют и образуют стоячие волны.

Мы не станем рассматривать проблемы прочности, отсылая читателя к работам [1, 10]. Ограничимся лишь тем замечанием, что при размерах зерна 20–25 Е энергия фононов (амплитуда тепловых колебаний) в нем такова, что возникают флуктуации плотности, ближний порядок нарушается – и металл находится в аморфном (liquid like layer) состоянии.

Выше было отмечено различие в поведении фотонов и фононов.

Экспериментально установлено [5], что как в нанообласти, так и миллиметровом диапазоне имеет место коллективный (согласованный, когерентный) фотонный нагрев металла. Локальный скачок температуры в миллиметровом диапазоне достигает 7 °С, а в наночастицах – до 3 °С. Для наночастиц такое повышение температуры может сыграть большую роль. Известно, что наночастицы золота плавятся при комнатной температуре, тем более что одновременное поглощение нескольких фотонов приведет к плавлению. Разумеется, в металле передача тепла от одного нанозерна к другому происходит со скоростью акустических волн, и тепло рассеивается. Однако, из-за огромного отличия скорос- ти акустических волн от скорости фотонов, расплавленное нанозерно, модуль сдвига которого равен нулю, в течение определенного времени будет находиться между твердыми нанозернами. В таком случае микросдвиг типа I или II произойдет при напряжении, значительно меньшем предельного.

Подтверждением таких процессов являются эксперименты, выполненные в работе [6].

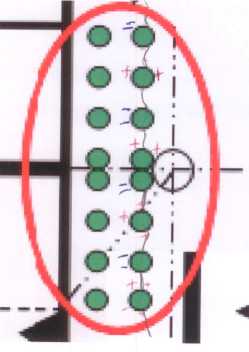

На рисунке 1 приведены две фотографии образования трещины. Увеличение в 1 000 000 раз позволяет наблюдать поведение отдельных атомов. Трещина расположена между точками D и A . Разрыв связей происходит у точки A . Авторы статьи отмечают образование двух типов дислокаций. Чем отличаются дислокации, не указано, но сам этот факт чрезвычайно важен. С позиции модели металла мы легко объясним, почему они наблюдали два типа дислокаций. Напомним, что дислокацию образует группа атомов, у которых на один электрон меньше, чем у соседних.

Куда же девался потерянный электрон? В металле имеется два типа электронов: одни электроны коллективизированы – они образуют зону проводимости, другие – принадлежат только индивидуальным атомам – они образуют валентную зону. Известно, что при деформации, тем более при образовании трещины, проводимость уменьшается. Но в эксперименте обнаружили дислокации. Значит, из валентной зоны в зону проводимости перешли элект-

Рис. 1. Фотографии образования нанотрещины A-D в стекле, полученные методом муара. х 1 000 000. (У места зарождения трещины А наблюдалось скольжение, которое авторы статьи считают «движением дислокаций»)

роны. При таком переходе проводимость должна возрасти. Как выйти из этого противоречия? Есть только один ответ. Оторванный электрон захвачен каким-то атомом. Таким образом, при образовании дислокации образуются два атома, отличные от других.

Чтобы легче разобраться в процессах разрушения, введем некоторые определения.

При проектировании, технологических операциях и конструировании создается устройство с заданными параметрами.

Если после прекращения внешнего воздействия ни один из заданных параметров не изменился, то есть деформации носили упругий характер, то будем считать все атомы «нормальными» (AN), независимо от того, что они собой представляют. Если же произошло какое-то изменение, то говорят, что металл «устал», точнее, в металле образовался дефект. Это означает, что какие-то атомы изменились. Назовем такие атомы «патологическими», или, по-английски, «морбидными» (AM). Если сила связи между атомами возросла, то будем считать такие атомы «положительными» (AM+), если уменьшилась – то «отрицательными» (AM–). Переход от «нормального» атома к «морбидному» и обратно происходит при излучении и поглощении фотона. Такие переходы имеют место при окислительно-восстановительных реакциях в живом организме с участием ионов железа: Fe2 + + h v о Fe3+ + e-. Здесь оба иона следует считать «нормальными», тогда как Fe1+ и Fe4+ – «патологическими», а Fe0 – ведет к «лейкемии». Аналогичные процессы имеют место с ионами церия при реакции Белоусова - Жаботинского: Се 2+ + А н о Се 3+ + е ", с ионами хрома в рубиновом лазере: Cr 2 + + А н о Cr 3+ + е ", с ионами олова при фазовом переходе: Sn б о Sn в Sn 4 + + 2 е ~^ Sn 2 + + h н 1 + h н2 .

Итак, в разрушении существенную роль играют ионы, электроны, фотоны и фононы. Подобно тому как почти все деньги сосредоточены в банках, вся энергия, которая способна разрушать, накапливается в атомах. В зависимости от того, как устроена оболочка атомов, они притягиваются сильней друг к другу или слабей. Нейтральный атом слабее связан с другими и имеет более высокую скорость диффузии.

Ограничимся одним примером. Масса атома висмута в три раза больше массы ато- ма меди. Максимальная валентность у него равна пяти. Но при вибрации именно висмут диффундирует на поверхность зерен, образуя моноатомную границу неоднородности. Отражение волн деформации от этой границы приводит к «охрупчиванию».

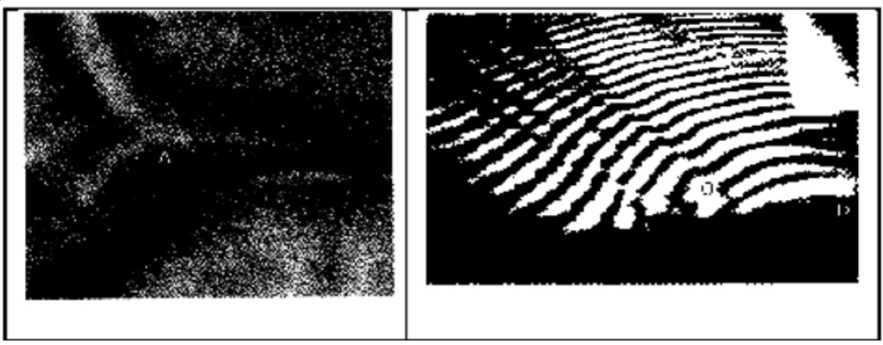

Чтобы показать, что разрушение – это не хаос, а хорошо организованное «наступление», рассмотрим 4 кадра скоростной съемки распространения трещины после удара, представленные на рисунке 2 [10].

Рис. 2. Хроматограмма движения трещины после удара, скорость которого 25 м/с. Скорость распространения трещины – 840 м/с

Уже на первом кадре мы видим не только бегущие (плоские), но и отраженные (сферические) волны, исходящие из точки, расположенной зеркально за пределами кадра, положение которой можно определить. Сопоставив путь, пройденный ими до встречи, получим, что скорость отраженных волн в 15– 16 раз выше, чем у бегущих.

Нет сомнения в том, что это волны акустические. Известно, что модуль Юнга E Y и сдвига Es в первом приближении связаны со скоростью акустических волн vY или v s и плотностью р соотношением:

-

v Y 4 = ]EF .

Но тогда мы должны сделать вывод о том, что отношение модуля упругости к плотности впереди трещины возросло более чем в двести раз. Допустить такое невозможно. Но вспомним, что скорость упорядоченного движения электронов при прохождении тока составляет всего лишь несколько миллиметров в секунду, тогда как их направленное движение устанавливается со скоростью электромагнитных волн.

Но вспомним, что скорость упорядоченного движения электронов при прохождении тока всего лишь несколько миллиметров в секунду, тогда как их направленное движение устанавливается со скоростью электромагнитных волн. Значит, и в данном случае образование акустических волн регулируется волнами электромагнитными, то есть фотон-фононным взаимодействием. Напрашивается и второй вывод: в образовании трещины принимают участие все атомы, находящиеся в той области, на границах которой происходит отражение волн. Более того, при этом возникают стоячие волны.

Итак, появление трещины есть эффект, обусловленный когерентными процессами.

Можно привести еще много примеров из экспериментальных исследований на нано-, мезо- и макроуровне, которые свидетельствуют о том, что без учета межатомного взаимодействия, ограничиваясь лишь механикой разрушения, проблему безопасности Волгоградского моста не решить. Но это имеет смысл лишь в том случае, когда читатель заинтересован в этом. Он может согласиться с автором или, приведя экспериментальные факты, опровергнуть сделанные выводы.

Накопление энергии и ее диссипация

Поведение моста с позиции механики разрушения может расцениваться лишь как ошибка в проектировании или строительстве. Но что, собственно говоря, произошло? Никто не пострадал, и мост остался пригоден к дальнейшей эксплуатации! Природа еще раз продемонстрировала, что и такие процессы возможны. Очень редко – но возможны. Никакие ее законы не нарушены. Энергия накопилась и диссипировала, не разрывая атомных связей, так как была распределена в большом объеме. Допустим, что проектировщики интуитивно нашли такую конструкцию, которая обеспечивала возможность мосту разгружаться. Звучит парадоксально, но когда-то парадоксальной казалась идея о том, что Земля – шар.

Изменив конструкцию в угоду какому-либо начальнику, не лишим ли мы мост этой возможности? Тогда энергия найдет себе выход, как это происходило не раз. Это может произойти в любой день, судя по тому, как быстро она накопилась, но может произойти и через 40 лет, как это случилось 01.08.2007 с мостом через Миссисипи.

События в Японии еще раз доказывают, что все, что законами Природы не запрещено, то возможно. Какой же выход?

Оценка технического состояния сооружений на основе учета изменений атомных параметров

Приведем некоторые фрагменты из опубликованных работ автора и работы «Как предотвратить техногенную катастрофу», представленной в журнал «Технология металлов» [2].

Механика разрушения базируется на ряде основных положений:

-

1) на идее Гриффитса, выраженной формулой:

’ - ь , (1)

здесь: о - напряжение, E - модуль упругости, е s - поверхностная энергия, b - глубина трещины, l = 2 b – длина трещины;

-

2) идее Орована об упругопластичной деформации;

-

3) идее Ирвина об использовани коэффициентов интенсивности напряжений:

K - MPa4m .(2)

В дальнейших многочисленных работах проводилось исследование связи К с длиной трещин и числом циклов (формулы (3) и (4)):

"N - C (^K) n(3)

и

^ K I

E J .

В работе [2] была определена функциональная связь между скоростью роста тре-dL шин dN, энергией внешнего воздействия, макроскопическими и атомными параметрами вещества, которая в данной работе представлена уравнением:

dL _ C dN p

2π a4у2 2р m sin2 t dt

En е ь { I T ) ’

здесь: L – суммарная длина всех трещин; E – модуль упругости или сдвига; n – число атомов на грани элементарной ячейки; a – постоянная кристаллической решетки или ближнего порядка для некристаллических материалов; e b - энергия связи атомов; T - период циклических напряжений; Cp – коэффициент, характеризующий ту часть энергии внешнего воздействия, которая затрачена на разрыв связей между атомами.

Так как определенный интеграл есть постоянная величина, то можно записать:

dL = C a4у« dN c Enеb , или dL _ C a4 у2mdN c Enеb ,

здесь Cc – безразметрный коэффициент, учитывающий все виды и уровень внешних воздействий на одну ячейку.

Гриффитс, понимая, что упругой энергии недостаточно для разрыва связи, интуитивно вводит в формулу (1) поверхностную плотность энергии. Далее он пришел к выводу, что энергия, выделенная при разрыве связи, должна превышать поглощенную энергию, не представляя себе, откуда она может появиться. Мы же знаем, что при превращении аустенита в мартенсит атом углерода оказывается не на грани ячейки, а в центре, и координационное число меняется, при этом меняется и радиус иона. При понижении координационного числа радиус растет, а при повышении – уменьшается. Следовательно, происходит изменение энергетического состояния атома за счет излучения или поглощения энергии и обмена атомов электронами.

Осознавая, что беспредельный рост энергии при разрыве связи невозможен, иначе лю- бая трещина приводит к разрушению, Гриффитс ввел понятие «критическая трещина». Идея Орована об упругопластичной деформации сыграла важную роль, но механизм этого явления в механике разрушения не раскрыт, тогда как с позиций квантовой механики он объясним: изменение энергетического состояния атома обусловлено поглощением и излучением фотонов.

Формула (7) позволяет ввести жесткий критерий безопасной эксплуатации элементов сооружений и устройств, так как, в идеальном случае, удлинение трещины не должно превышать постоянной решетки: dL < a. В таком случае, формула (7) может быть записана в следующем виде:

-Л- < Cc-a— у2mdN Enеb .

Разрыв одной межатомной связи существенного вреда не принесет. Следовательно, безопасная работа устройства может продолжаться. В связи с этим в механике разрушения используется принцип толерантности к повреждениям, то есть допустимости определенных размеров дефекта, в том числе трещины. Однако количественного критерия в механике разрушения нет. Формула (8) позволяет ввести его. Величина Wc , обратная a 3 1

П е- = w^ , есть плотность энергии связи в элементарной ячейке. Зная объем дефекта V и энергию W, которая должна превышать энергию связи, чтобы разорвать их, можно найти предел толерантности повреждений, вызванных формированием данного дефекта:

(у 2 dN L < EW .

C V V

Итак, мы видим: чем ниже плотность энергии связи дефекта, выше влияние внешних воздействий, ниже модуль упругости или сдвига – тем менее длительным является срок эксплуатации элемента и нагрузка на него.

Отсюда следует, что искомый результат (изменение длины трещины) выражен функциональной зависимостью через макроскопический параметр (модуль упругости, или модуль сдвига) и два атомных параметра металла (постоянная решетки и энергия связи).

Во-первых, для каждого сорта материала может быть определено влияние температуры и внешней среды, главным образом влажности, то есть вычислен коэффициент CV.

Во-вторых, при деформации часть энергии рассеивается, не влияя на процесс разрушения. Она может быть учтена.

В-третьих, изменения упругих модулей и постоянной решетки поддаются измерениям.

Неравенство (8) может быть представлено для дефекта в виде:

< c^-y m dN c v Ys C с W .

Пользуясь этими формулами, можно оценить те изменения, которые произошли в элементе в процессе его эксплуатации.

Однако имеются определенные сложности, требующие уточнения. В первую очередь, необходимо определить коэффициент C с , зависящий от частоты нагрузки, внешних условий и геометрических дефектов, связанных с ростом дефектов, их положением. Образование трещины происходит при нелинейной деформации. Это означает, что параметры металла меняются, и C с не остается постоянной величиной.

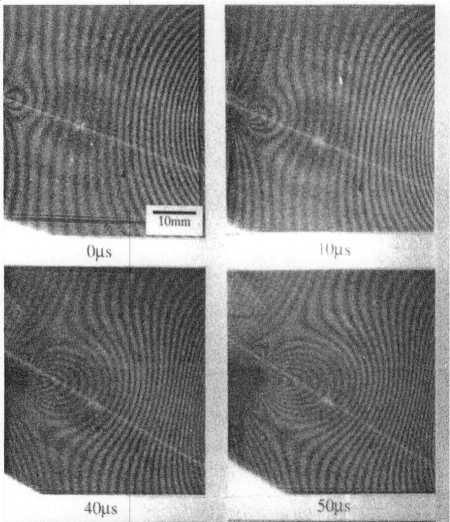

Действительно, взяв из работы [3] экспериментальные результаты и приняв постоянными параметры металла, мы получили почти параболическую зависимость левой части уравнения (7) от напряжения, как это показано на рисунке 3.

При увеличении напряжения в 2 раза зна-LL чение 2 ддт возросло в ~ 700 раз. Это свиде-у m N тельствует об изменениях параметров металла.

Изменение плотности металла связано как с изменением постоянной кристаллической решетки, так и геометрическими дефектами, не являющимися источниками энергии.

Но лишь геометрические дефекты исследовались методами механики разрушения с использованием физических методов диагностики.

Это означает, что все оценки технического состояния в механике разрушения делаются на основе следствия, а не причины.

Нет прямой пропорциональной зависимости напряженного состояния от концентрации энергии и дополнительного выделения тепла вблизи трещины.

Например, в одном из методов остаточный ресурс оценивается по изменению пористости. Действительно, согласно (10), уменьшение плотности ведет к снижению остаточного ресурса. Однако ограничиваться лишь таким критерием крайне опасно, ибо надежность и долговечность материала определяются не столько его прочностью, сколько соотношением энергии связи и энергии, выделяемой для разрыва. Более того, экспериментально установлено [7], что при деформации углерод диффундирует из основного металла в нанопоры – и, при наличии кислорода, происходит спонтанное образование CO2, то есть поры становятся дополнительным источником разрушения.

Таким образом, для точного прогнозирования остаточного ресурса необходимо учитывать все факторы, но главным является оценка межатомного взаимодействия.

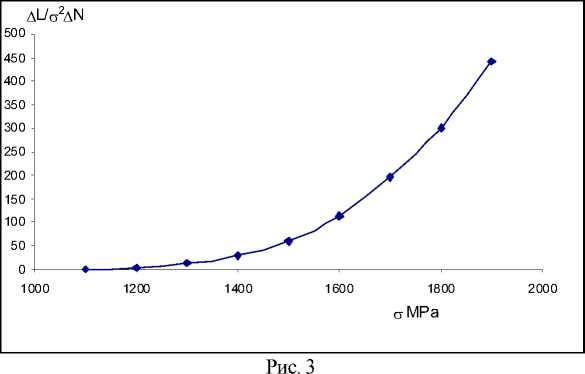

На рисунке 4 показаны два ряда заклепок фрагмента моста через Миссисипи. Разрыв длиной 91 мм произошел вдоль 8 заклепок правого ряда. Видиокамеры практически не отметили колебаний – но мост рухнул. Ни в одном отчете об этой катастрофе, в том числе и государственных комиссий, нет объяснения, почему это произошло. Нет и той фотографии фрагмента, которая приведена ниже. Зато есть прекрасные фотографии рас- четов узла методом конечных элементов. Посмотрите на разрывы вблизи 8 заклепок – и вы легко отметите, что у нечетных и четных заклепок они имеют разную форму и по-разному подвержены коррозии. Совершенно ясно, что металл вокруг нечетных заклепок более прочен. Даже после того, как фрагмент побывал в воде, кромки отверстий не подверглись коррозии. Чередование столь очевидное, что назвать его случайным нельзя. Следовательно, надо как-то обяснить. В физике есть лишь одно явление, в котором четное или нечетное число играет существенную роль, – интерференция волн.

Рис. 4

Выше было сказано, что положительные морбидные атомы связаны прочней, чем отрицательные. Логично допустить, что возле нечетных заклепок – именно они. Можно ли экспериментально проверить это факт? Да.

Для исследования нанообъктов успешно использован эффект Мёссбауэра. Пользуясь этим методом, можно определить: ионное состояние, характер химической связи, силу связи, анизотропию – именно то, что необходимо знать для оценки технического состояния металла . Этот эффект на атомах железа проще всего осуществить на сплавах, содержащих железо. Никаких принципиальных сложностей для этого нет. В таком случае мы получаем простой и надежный метод оценки технического состояния всех важнейших узлов, закрепленных болтами или заклепками. Допустите, что автор прав, но критерием может служить только эксперимент.

Мы привели пример лишь одного из тех современных методов исследования поведения атомов в нанообъектах, чтобы показать, что проблема предотвращения техногенных катастроф – это такой же важный раздел нанонауки, как и создание новых материалов, ибо Природа давно и успешно создает их в материалах не только для их упрочнения, но и разрушения.

Вывод

Поведение Волгоградского моста – событие уникальное. Ничего подобного в литературе не описано. Он должен стать объектом самых серьезных научных исследований – всеми современными методами . Если удастся раскрыть природу спонтанной диссипации энергии, то открывается реальная возможность продления срока безопасной эксплуатации при помощи принудительной диссипации энергии.

Список литературы Почему не рухнул Волгоградский мост и как не допустить катастрофы

- Ромбах, В. П. Природа и механизм зарождения трещин на наноуровне/В. П. Ромбах, Г. П. Фетисов//Сборник материалов Междунар. совещения заведующих кафедрами материаловедения и конструкционных материалов, г. Саратов, 21-23 сент. 2010 г. -Саратов: Сарат. технол. ун-т, 2010. -С. 7-12.

- Ромбах, В. П. Как предотвратить техногенную катастрофу/В. П. Ромбах//Технология металлов. (В печати).

- Chattopadhyay, S. Design fatigue curves based on small crack growth and crack closure/S. Chattopadhyay//Journal of Applied Science & Engineering Technology. -2008. -Vol. 2. -P. 1-12.

- Damage Evolution and Clustering In Shock Loaded Tantalum/W. R. Thissell [et al.]//Los Alamos National Laboratory. -LA-UR 98-3441.

- Experimental and Theoretical Studies of Light-to-Heat Conversion and Collective Heating Effects in Meta l Nan opar ticl e Soluti on s/H. H. Richardson [et al.]//Nano Letters. -2009. -Vol. 9, N 3. -P. 1139-1146.

- Yongming, X. Experimental study about nano-determination field near quasi-cleavage crack tip/X. Yongming, D. Fulong, Y. Wei//Science in China. Series A, Physics. -2000. -Vol. 43, N 9. -P. 963-968.

- Kashiwaya, Y. Nanocrack Formation in Hematite through the Dehydration of Goethite and the Carbone Infiltration from Biotar/Y. Kashiwaya, T. Akiyama//J. of Nanomaterials. -2010. -Article ID 235609.

- Rombakh, V. P. Atom Parameters and Metal Properties/V. P. Rombakh. -Edmonds, USA: Logistics Capital Inc., 2008. -311 р.

- Rombakh, V. P. Electron-Wave Mechanism of Strengthening and Fracture of metals/V. P. Rombakh, G. P. Fetisov//Третий Международный форум по нанотехнологиям. -М.: Роснано, 2010. -С. 423-425.

- Taudou, C. On the dominance of singular dynamic crack tip stress filed under high rate loading/C. Taudou, S. V. Potty, K. Ravi-Candar//International J. of Fracture. -1992. -Vol. 56. -Р. 41-49.