Почему силурийские доломиты на Илыче пахнут сероводородом

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149127888

IDR: 149127888

Текст статьи Почему силурийские доломиты на Илыче пахнут сероводородом

Еще первые исследователи Печорского Урала обратили внимание на темные, иногда совершенно черные силурийские доломиты, которые при ударе молотком издавали резкий запах сероводорода.

Самая знаменитая исследовательница Печорского Урала, Вера Александровна Варсанофьева, во-первых, определила возраст этих доломитов как нижнесилурийский (лландовери— нижний венлок)1 , а во-вторых, отнесла их к выделенным ею «восточным фациям» нижнего силура, развитым на Щугоре, Подчереме и верхнем Илыче до района Шантым-Прилука включительно (рис. 1).

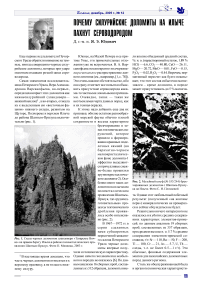

Puc. 1. Скала черных доломитов лландовери «Татарское Вич-ко» на правом берегу Илыча в районе полиметаллического проявления Шантым-Прилук. Фото П. Мянника, 2003 г.

fiжнее, на Малой Печоре и ее притоке Унье, эти примечательные отложения уже не встречаются. В. А. Вар-санофьева неоднократно подчеркивала региональное распространение данного литотипа (см., например, [1, с. 78]). Это очень важное обстоятельство, ибо оно сразу отметает все попытки объяснить присутствие сероводорода каки- ми-то частными локальными причинами. Очевидно, запах — такая же неотъемлемая черта данных пород, как и их темная окраска.

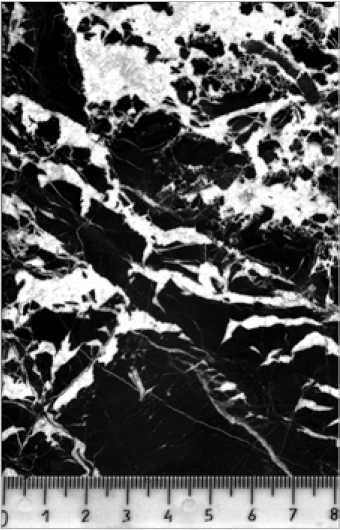

К этому надо добавить еще два их признака: обилие остатков разнообразной морской фауны обычно плохой сохранности и весьма характерное брекчирование в зонах тектонических нарушений, которое привело к формированию красивых поделочных камней (на барахатно-черном мелкокристаллическом фоне доломита-1 эффектно выделяются причудливые снежно-белые прожилки крупнокристаллического доломита-2). Особенно много таких доломитов на илычском полиметаллическом проявлении Шантым-Прилук, где «рудоподготовительные» процессы тектонического дробления проявились особо интенсивно (рис. 2).

В 1967—1972 гг. в серии сделанных нами субширотных пересечений западного склона Печорского Урала черные доломиты впервые полу- чили и геохимическую характеристику. Однако ничего геохимически необычного в породах не оказалось [6]. По данным анализов 16 сборных проб, составленных из 312 образцов, доломиты име- ли вполне обыденный средний состав, %: н. о. (нерастворимый остаток, 1.89 % HCl) — 6.6, CO2 — 40.80, CaO — 26.11, MgO — 20.72, MnO — 0.01, FeO — 0.15, P2O5 — 0.02, R2O3 — 0.44. Впрочем, нормативный пересчет как будто показывает, что этот состав избыточно магне-зиален ‒ кроме доломита, в породе может присутствовать до 5 % магнези-

Рис. 2. Музейный штуф (№ 553/244) брек-чированных доломитов с Шантым-Прилу-ка на Илыче. Фото С. И. Плосковой

та. Однако этот любопытный побочный результат (полученный «на кончике пера») минералогически не проверялся и сейчас обсуждаться не будет.

Решительно ничего интересного не оказалось и в убогих средних содержаниях характерных элементов-примесей; по данным анализов 19 сборных проб, составленных из 357 образцов, при среднем выходе н. о. 5.7 % средние содержания элементов-примесей составили, г/т: Sr — 110, Ba — 50, F — 200, Ti — 100, Cr — 21, As — 5.7, U, Th — следы, т. е. не более 0.5—1 ᴦ/т). Это обычные, фоновые содержания элементов для палеозойских доломитовых пород данного региона.

Столь же обескураживающей была и органогеохимическая характеристи-

ка черных доломитов. Несмотря на их «многообещающий» черный цвет, анализы показали, что содержание Сорг оказалось в них просто жалким — в среднем всего 0.02—0.03 %, содержание хлороформенного битумоида (ХБ) — в среднем от 1.5 г/т (на Илыче) до 9 г/т (на Щугоре), а битумоидный коэффициент β ΧƂ — от 3.2 % на Щугоре до ничтожной величины (менее 0.8 %) на Илыче. Это означало, что если эти породы и были некогда битуминозными, то давно утратили свои миграционные битумоиды в процессах интенсивного катагенеза [5]. Об этом свидетельствуют их тотальная перекристаллизация и наличие большого количества эпигенетического, переотложенного карбонатного материала, полностью очищенного даже от следов сильно уг-лефицированного органического вещества. Как же образовались эти доломиты, и откуда в них взялся сероводород?

Прежде всего надо отбросить идею об эвапоритовой (седиментационной) природе черных доломитов. Против этого свидетельствует отмеченное всеми геологами присутствие в них изобильных остатков стеногалинной морской фауны. Следовательно, ни о каких солеродных бассейнах в раннем силуре на данной территории не может быть и речи. Очевидно, что первичные карбонатные осадки были известковые и лишь впоследствии подверглись эпигенетической доломитизации — скорее всего в катагенезе. Появление сероводорода в этих осадках, по-видимому, также связано с эпигенезом. Здесь напрашиваются две генетические схемы, которые можно назвать «схемой Вернадского» и «схемой Конторовича».

В. И. Вернадский еще в 1917 г. опубликовал статью о сероводороде в известняках и доломитах, из которой видно, что он не только был знаком с нашими уральскими образцами, но и впервые аналитически определил в них содержание H2S [2], чего никто из геологов последующих поколений повторить не удосужился. Вернадский полагал, что сероводород есть продукт сульфатредукции, а в качестве источника сульфата он рассматривал гипс. Поскольку, как сказано выше, никаких эвапоритов в нашем силуре нет, то эта идея нам показалась невероятной, и мы обошлись с нею весьма неласково, заключив, что «сульфатов в этих породах нет, и объяснение В. И. Вернадского здесь не подходит» [6, с. 66].

Спустя полвека, А. Э. Конторович впервые показал, что H2S обязательно должен присутствовать в газах — продуктах катагенетического превращения высокосернистого «сапропелевого» ( аквагенного , как он его назвал, в отличие от гумусового — терригенного ) органического вещества. Идея Конто-ровича нам очень понравилась; мы отнеслись к ней несравненно более благосклонно и решили, что «постоянная зараженность силурийских толщ H2S может указывать на высокое первичное содержание ОВ в осадках» [6, с. 66]. По правде говоря, особых оснований для такого предположения не было… но, впрочем, не было и запрета, и мы написали: «Органическое вещество в черных доломитах содержится в форме мельчайших частичек углистой природы. Очень возможно, что первичное содержание ОВ в этих породах было в 2—3 раза более высоким» [там же].

Однако существует и третий возможный механизм образования сероводорода, в котором можно обойтись без биогенной серы, обратившись к сульфатредукции, но только не твердого, а жидкого сульфата. В 1972 г. мною была высказана другая догадка о происхождении сероводорода [7, с. 95]: «… Постоянная ассоциация сероводорода с доломитовыми породами (силур, верхний девон) наводит на мысль, что доломит и сероводород связаны парагенетически. Не исключено, что оба они являются сопряженными продуктами сульфатредукции:

СаСО3 + СH4 + MgSO4 ⇒ ⇒ CaMg(CO3)2 + H2O + H2S.

C термодинамической стороны протекание этого процесса возможно: суммарное изменение величин свободной энергии ∆ F равно 30 ккал… Косвенным доводом в пользу указанного процесса служат исключительно низкие содержания органического углерода в доломитовых породах силура и девона…» . И хотя здесь не сказано о фазовом состоянии сульфата магния, по смыслу можно догадаться, что имелась в виду, конечно, водная фаза, т. е. растворенный сульфат.

Итак, всё-таки Вернадский — сульфатредукция! Только не надо искать в породах гипс, а надо лишь вспомнить о суще- ствовании в осадочных толщах пластовых вод, наследующих химический состав от морской воды, в которой содержится, как известно, 10 % сульфатов (6.4 % MgSO4 и 3.6 % СaSO4). Поэтому в монографии-1981 (представлявшей собою докторскую диссертацию) идея сульфатредукции была сформулирована уже вполне отчетливо: «Поскольку обильная фауна исключает предположение о сероводородном заражении дна силурийского моря, наиболее вероятно, что H2S в толще силура также вторичен и возник в результате взаимодействия битуминозных веществ или метана с сульфатсодержащими водами. Возникающий при редукции сульфатов углекислый газ должен был привести к интенсивному растворению, выносу и переотложению карбонатов, что и наблюдается» [6, с. 65—66].

Примерно такую же идею еще в 1973 г. сформулировал выдающийся российский гидрогеохимик Степан Львович Шварцев (см. рис. 3) в своей замечательной статье [4]. Он обратил внимание на давно известный факт обогащения хлоркальциевых рассолов стронцием и барием, соли которых отчего-то не выпали ранее в осадок (особенно парадоксально отсутствие практически нерастворимого барита!). Из этого следовало, что некогда содержавшийся в пласто-

Рис. 3. Томск, 29 июня 2005 г. — после блестящей защиты докторской диссертации С. И. Арбузова «Геохимия редких элементов в углях Центральной Сибири». Справа налево : председатель диссертационного совета, проф. Степан Львович Шварцев ; автор этих строк — один из официальных оппонентов; член совета из Новосибирска, проф. Николай Петрович Запивалов

вых водах сульфат в процессе метаморфизации морской воды претерпел редукцию с участием органического вещества, что, между прочим, привело к сильному обогащению пластовой воды растворенными бикарбонатами:

-

(1) CaSO4 + MgCl2 + 2C + 2H2O ⇒ ⇒ MgCa(CO3)2 + H2S + 2HCl

-

(2) 2 HCl + CaCO3 ⇒ CaCl2 + H2CO3 Примечательной особенностью первой «реакции Шварцева» является образование в метаморфизованной воде HCl. И действительно, это ведь тоже известный факт — рН хлоркальциевых рассолов иногда достигает таких низких значений, как 3.0! А, как видно из второй реакции, раствор должен кроме того насыщаться углекислым газом. И опять-таки наблюдается отличное совпадение теории с действительностью: парциальное давление СО2 в рассолах Ангаро-Ленского бассейна достигает 1 атм! Это объясняет, отчего Са, Sr и Ba не выпадают в осадок, ‒ они удерживаются в кислом растворе в форме бикарбонатов.

Что касается сероводорода, то выбор между H2S «органическим» (из ак-вагенного ОВ) и «неорганическим» (из растворенного сульфата) мог бы, вероятно, дать изотопный анализ серы. К сожалению, диапазоны значений величины δ 34S для органической (Sорг) и сульфидной серы (Sсульфид), как можно судить по литературе, сильно перекрываются. Поэтому более надежным свидетельством сульфатредукции с участием ОВ представляется изотопный состав карбонатного углерода: в результате добавок обогащенного легким изотопом 12С «органогенного» НСО3‒ в поровую воду суммарная величина изотопного уплотнения δ 13Cкарб в доломитах должна получиться пониженной. В частности, если агентом сульфатредукции послужил именно метан (как записано в приведенной выше реакции [7]), то следует ожидать заметного понижения величины δ 13Cкарб — от значений 0±2 ‰ (PDB), свойственных нормальным седи-ментогенным карбонатам, до минусовых. Эту идею можно было бы проверить в нашем институте (что технически проще, чем определить генетическую природу серы в составе сероводорода).

Итак, подведем итоги:

-

1. Давно известный факт присутствия сероводорода в черных нижнесилурийских доломитах на Печорском Урале может трактоваться по-разному, однако наиболее вероятно, что образо-

- вание H2S было связано с формированием самих доломитов.

-

2. Поскольку сами доломиты эпигенетические, для объяснения присутствия в них H2S также следует привлечь процессы термального эпигенеза (катагенеза), приведшие к тотальной метасоматической доломитизации и глубокой дебитуминизации первично-известковых карбонатных пород.

-

3. Теоретически в процессах катагенеза H2S мог бы образоваться как из серы аквагенного органического вещества (по схеме А. Э. Конторовича), так и путем редукции сульфата, растворенного в пластовых водах.

-

4. По некоторым косвенным соображениям схема сульфатредукции кажется нам более реальной. Данную генетическую альтернативу смог бы, вероятно, разрешить изотопный анализ серы в H2S и/или карбонатного углерода в доломите.

***

Сердечно благодарю С. И. Плоско-ву, Т. М. Безносову и В. fi. Лукина за предоставление мне иллюстраций к этой заметке.

Директор Институт» горного деле Уральского отделения Российской академии наук Яковлев Виктор Леонтьевич Члеи-корреспаидент РАН, действительный член АН Республики Саха (Якутке) и Академик горных ваух РФ. профессор, доктор технических наук, заслуженный деятель науки Республики Саха (Якутия)

Глубокоуважаемый Николай Павлович!

Получив очередной ( №10 за 2005 г.) Вашего Вестника, испытал желание в письменной форме выразить свое весьма позитивное мнение о Вашем издании.

Мне импонирует нестандартность издания, в котором научные статьи глубокого содержания вполне сочетаются с информацией о различных сторонах жизни коллектива, личностных восприятиях научных и общественных мероприятий. Чувствуется, что в коллективе института благоприятный социально-психологический климат, высокий уровень взаимного уважения и доверия. Каждый номер хорошо оформлен, графика, фотографии четкие, а цветные особенно великолепны. Чувствуется любовь к родному краю и своей нелегкой, но романтичной специальности «геолог» и профессии «ученый».

Желаю Вам, всей редколлегии дальнейших успехов в этом благород- \ ном деле, а также поздравляю Вас и весь коллектив института с Новым 2006 годом!

Список литературы Почему силурийские доломиты на Илыче пахнут сероводородом

- Варсанофьева В. А. Геологическое строение территории Печорско-Ылычского государственного заповедника // Тр. Печорско-Ылычского гос. заповедника. М.: 1940. Вып. 1. С. 5-214.

- Вернадский В. И. О сероводороде в известняках и доломитах // Изв. Рос. АН, 1917. № 11. С. 1379-1388.

- Конторович А. Э. Геохимические методы количественного прогноза нефтегазоносности. М.: Недра, 1976. 249 с. (Тр. СНИИГиМС. Вып. 229).

- Шварцев С. Л. Источники кальция, стронция и бария крепких и сверхкрепких рассолов хлоридно-кальциевого типа (в связи с формированием последних) // Геол. и геофиз., 1973. № 6. С. 23-30.

- Юдович Я. Э. Геохимия органического вещества в палеозойских отложениях Печорского Урала в связи с прогнозом нефтегазоносности. Сыктывкар, 1975. 43 с. (Научные доклады / Коми фил. АН СССР. Вып. 17).

- Юдович Я. Э. Региональная геохимия осадочных толщ. Л.: Наука, 1981. 276 с.

- Юдович Я. Э., Маштаков В. В. Рассеянные газы в карбонатных толщах палеозоя западного склона Северного Урала // Ежегодник-1971 Ин-та геол. Коми фил. АН СССР. Сыктывкар, 1972. С. 95-99.