Почитание святейшего патриарха Никона архимандритом Леонидом (Кавелиным)

Автор: Зеленская Галина Митрофановна

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Имена, даты, события

Статья в выпуске: 4, 2021 года.

Бесплатный доступ

Архим. Леонид (Кавелин) изучал житие и деяния Патриарха Никона с 1840-х гг., когда писал историю Оптиной пустыни. Он осмыслял духовную связь уроженца г. Козельска преп. Елеазара Анзерского с Патриархом Никоном, его пострижеником, как отношения старца и ученика. Дальнейшие труды ученого развивали тему единства Вселенского Православия путем сохранения в Церкви исторической памяти и духовного преемства. Статья посвящена воплощению этих идей в концепции Музея Патриарха Никона и в других формах почитания архим. Леонидом великого Архипастыря.

Патриарх никон, архимандрит леонид (кавелин), воскресенский ново-иерусалимский монастырь, иоанно-предтеченский скит оптиной пустыни

Короткий адрес: https://sciup.org/170191656

IDR: 170191656 | УДК: 930.85 | DOI: 10.34685/HI.2021.35.4.004

Текст научной статьи Почитание святейшего патриарха Никона архимандритом Леонидом (Кавелиным)

Почитание Патриарха Никона (1605–1681) архим. Леонидом (Кавелиным; 1822–1891) обусловлено, на первый взгляд, его пребыванием на должности настоятеля Воскресенского ставропигиального, Новый Иерусалим именуемого монастыря (1869–1877). (Илл.1.).

Именно в этот период архимандритом были изданы научные и духовно-просветительские труды об истории обителей, основанных Первосвятителем, опубликовано «Извещание» Иоанна Шушерина о его житии, создан Музей памяти Патриарха Никона.

Архим. Леонид продолжил труды своих дальних и ближних предшественников — историков Церкви и духовных писателей, настоятелей Воскресенского монастыря в сане архимандритов: Германа I (1681–1682), Никанора (1686–1698), Апполоса (Алексеевского; 1821–1837).

Память о праведниках вдохновляет потомков. Для архим. Леонида, так же как для его предместников и преемников, изучение жития и деяний Святейшего Никона были «источником духовных благословений».

В 1869 г., получив указ о своем новом назначении, о. Леонид, тогда настоятель посольской церкви в Константинополе, воспринял эту весть «индифирентно», не ощущая «ни печали, ни радости». Однако по возвращении в Россию до него дошли о Воскресенском монастыре «слухи весьма и весьма неутешительные», и в Новый Иерусалим он приехал с обострившимся чувством духовного одиночества. Тем разительней были первые впечатления:

«Со входом в св. обитель облегавшее сердце мое облако печали внезапу прояснилось, и благолепный вид ее величественного храма был тем живительным лучом, который рассеял належащий мрак души моей. Чувство отрадного спокойствия усилилось еще более после поклонения с верою гробнице почи-

Илл. 1. Архим. Леонид (Кавелин).1880-гг.

вающего в храме сем его великого строителя, воистину святейшего Патриарха Никона, и лобызая раку честных мощей его, я чувствовал, что он вещал моему сердцу: дерзай, не бойся, я, а не ты страж сего дома – токмо твори повеленное и заповеданное мною»1.

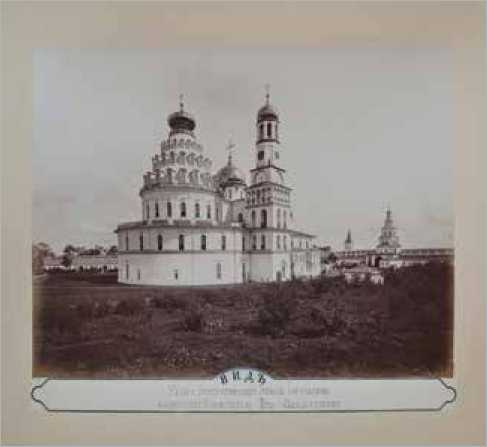

В этом, подобном озарению, ощущении, – осознание архимандритом своего «местоположения» относительно Патриарха Никона. Он на своей должности – послушник, исполняющий волю Божию и заповеди своего старца – духовного стража обители. (Илл. 2, 3.).

Такая позиция имела у о. Леонида прочную основу, сформировавшуюся в месте пострижения – Иоанно-Предтеченском скиту Оптиной пустыни, где его окормлял иеромонах Макарий (Иванов; † 1860). В середине 1840-х гг., будучи гвардейским офицером, Лев Кавелин занимался по благословению духовника изучением истории Оптиной пустыни и ее окрестностей –

Илл. 2. Храм Воскресения Христова в Новом Иерусалиме. Вид с юго-запада. Фото конца XIX в.

Илл. 3. Храм Воскресения Христова в Новом Иерусалиме. Камень повития. Справа — вход в придел Усекновения главы св. Иоанна Предтечи, где погребен Патриарх Никон. Фото конца XIX в.

родных мест для старинного дворянского рода Кавелиных, «имевших оседлость» в Козельском уезде Калужской губернии. Здесь издавна почитался уроженец г. Козельска из семьи купцов Севрюковых – прп. Елеазар Анзерский († 1656). В первом издании «Исторического описания» Пустыни (1847) сведений об этом святом нет, но во втором (1862) излагается житие прп. Елеазара и повествуется об основании им на Соловецком острове Анзер Троицкого скита, где в 1636 г. принял монашеский постриг иерей Никита Минин – будущий Патриарх Никон. О. Леонид подробно описал правила, установленные на Анзере, не упоминая, впрочем, о том, что устав Троицкого скита, переданный прп. Елеазару игуменом Соловецкого монастыря Иринархом, был принесен в Россию с Афона прп. Нилом Сорским († 1508), жившим там «много времени с великими отцы и досточюдными и во странах палестинских, иже окрест Иерусалима и в Раифе»2. Письменные источники, изучавшиеся Кавелиным, заслуживают специального исследования, поскольку они позволили ему увидеть в прп. Елеазаре старца, а в Святейшем Никоне — его ученика, который «пречуден бысть в житии своем»3.

О. Леонид выделил главные особенности скитского устава: непрерывным занятием анзер-ских подвижников были молитва, чтение, рукоделие и псалмопение. «Для откровения же находящих искушений и помыслов, относились они к опытному своему наставнику, преподобному Елеазару, и пользовались от него духовными советами. Из известных учеников его были: <...> Никон — иеромонах, пустынного жития любитель и ревностный подвижник в деле спасения»4.

Излагая историю строительства Троицкой церкви, автор не упоминает об участии в ней иеромонаха Никона и о разногласиях ученика со старцем. Он останавливается на благополучном завершении дела и на том времени, когда «святейший патриарх Никон, имея искреннее усердие к Анзерской пустыни», посылал братии

и старцу различные пожертвования, в том числе – серебряные оклады для икон нового храма.

Рукопись, которой пользовался Кавелин, содержала ошибки в датах и другие неточности, но сведения о внимании Святейшего Никона к Анзерскому скиту и старцу Елеазару были, что подтверждают современные исследования, верны, и оптинский историк справедливо указывал на них, опровергая доводы старообрядцев:

«Сим свидетельством нелицемерной любви и почтении к своему духовному старцу и наставнику в иноческой жизни, да заградятся уста глаголющих «суетная и ложная» (раскольников), на пр. Елеазара и его ученика святейшего патриарха Никона; в своей повести о мнимых Соловецких отцах и страдальцах они пишут, что будто бы пр. Елеазар предвидев о делах ученика своего Никона, изгнал его от себя и предрек, что он много причинит зла святой Церкви и разорит церковные уставы. Так-то солга неправда себе »5. Отметим духовно-нравственный комментарий автора к высказываниям старообрядцев. Он цитирует конец псалма «Господь просвещение мое и Спаситель мой…»:

«Не предаждь мене в душы стужающих ми: яко восташа на мя свидетеле неправеднии, и солга неправда себе» (Пс. 26:12).

Тот же прием использует архим. Леонид в своих более поздних исследованиях о Патриархе Никоне. Так, в очерке, предваряющем «Историческое описание» Воскресенского монастыря, ученый приводит цитату из решения Московского собора 1667 г. по «делу» боярина Романа Бобарыкина о земельных владениях и завершает ее парафразом, соединяющим стихи Псалма: «Солга неправда себе» (Пс. 26:12) и Евангелия: «от своих словес осудися» (Мф. 12:37):

«въ вотчинахъ ему, Роману, которые продалъ бывшему Никону Патрiарху, отказать, по тому что онъ тѣ свои вотчины ему, Никону, продалъ своею волею. Так-то солга неправда себѣ, и отъ своихъ словесъ осудися!»6.

Итак, изучение архим. Леонидом жития и деяний Патриарха Никона началось одновременно с изучением им истории Оптиной пустыни. Его почитание Первосвятителя как верного ученика прп. Елеазара Анзерского восходит к периоду 1840-х–1850-х гг., когда у воспитанника старца Макария сформировалось убеждение в том, что

«Путь старческаго окормления во все века христианства признан всеми великими пустынножителями, отцами и учителями Церкви самым надежным и удобнейшим из всех, какие были известны в Христовой Церкви. Старчество процветало в древних Египетских и Палестинских киновиях, впоследствии насаждено на Афоне, а с востока перенесено в Россию»7.

Это убеждение определило значимость для иноческой жизни и научной деятельности о. Леонида двух неразрывно связанных тем: исторической памяти и духовного преемства в Церкви Христовой. Их зримое воплощение являли в Оптиной пустыни и сами старцы, и отличительные черты Иоанно-Предтеченского скита: от разнообразия читавшихся в нем синодиков до иконографии церковного убранства.

Были особенности и в почитании памяти епископа Калужского и Боровского Филарета (Амфитеатрова; † 1857)8, положившего начало старчеству и скитскому житию в Оптиной пустыни. Его попечением был построен в 1822 г. деревянный Иоанно-Предтеченский храм — «домовая церковь для Архиерейского приезда» с жилыми помещениями в западной части, где владыка ежегодно проводил одну седмицу перед началом Великого поста. Пристройка состояла из сеней, кельи для служки, покоев и опочивальни. Впоследствии она сберегалась заботами старца Макария в первоначальном виде и стала средоточием святынь, реликвий и произведений церковного художества. В прихожей находились иконы старого и нового письма, картины с изображением преподобных пустынников Онуфрия и Петра Афонского, портреты самого митр. Филарета и других иерархов, связанных с Оптиной пустынью. Архим. Леонид, будучи ревностным вкладчиком Скита, передал сюда подаренный ему кн. Д.Н. Урусовым акварельный портрет свт. Филарета (Дроздова).

За прихожей следовала опочивальня, обстановка которой состояла из кровати и шкафа с богослужебными книгами, присланными архипастырем в дар Скиту. Архиерейский дом был, по сути, мемориальным и церковно-историческим музеем, устроенным попечением иеромонаха Макария, после кончины которого здесь находилась и скитская библиотека. Ее основная часть – «до 1000 нумеров», состояла из келейных книг и рукописей старца Комната библиотеки была убрана портретами известных подвижников, украшавшими некогда его келлию9.

Архим. Леонид, свидетель и участник оформления Архиерейского дома в Иоанно-Предте-ченском скиту, развил его концепцию в Музее Патриарха Никона в Новом Иерусалиме (1874). Экспозиция, созданная в корпусе Трапезных палат XVII в., размещалась в северной палате, смежной с центральной, где находились приделы церкви Рождества Христова. Как и в Оптиной пустыни, музей являлся продолжением храма, что соединяло память историческую, земную, и молитвенную, небесную. В трапезной сохранялась планировка устроенных здесь в XVIII в. настоятельских покоев архим. Амвросия (1748–1754)10, когда обширная сводчатая палата была разделена на кельи обтянутыми штофом перегородками. В Музее наряду с мемориальным комплексом Святейшего Никона (парсуны XVII в., личные вещи), были представлены памятники монастырской истории XVII–XIX вв. (иконы, кресты, облачения, портреты настоятелей)11. Музей, созданный по принципу дома, где столетиями накапливались различные предметы – свидетели жизни его обитателей, воплощал идею кровного и духовного родства. Эта тема была отражена и в иконографии приделов Рождественской церкви. Местные образы одного из них, во имя прп. Сергия Радонежского (1869), представляли, по желанию ктитора – помещицы А.Д. Татищевой, святых патронов ее ближайших родственников, погребенных в Воскресенском монастыре. Иконы придела мчц. Татианы, устроенного архим. Леонидом на собственные средства (1871), изображали Небесных покровителей семьи Кавелиных и их духовника – иеромонаха Макария. Посвящение престола мчц. Татиане было обусловлено почитанием памяти царевны Татианы Михайловны Романовой († 1706), духовной дочери Патриарха Никона, попечением которой возводились и благоукраша-лись Трапезные палаты.

Архим. Леонид, составляя программу храмового убранства и музейной экспозиции, следовал традиции, воплощенной в стенописях врат и Предтеченской церкви Оптинского скита, где по замыслу иеромонаха Макария были изображены в рост восточно-христианские подвижники, держащие в руках развернутые свитки с поучительными изречениями. Эти лицевые святцы знаменовали собой сонм святых старцев, приведших со всех концов Земли к Отцу Небесному в Горний Иерусалим своих духовных чад. Среди них дважды, на вратах и в храме, был повторен образ прп. Елеазара Анзерского.

В период настоятельства в Воскресенском монастыре архим. Леонид получил возможность изучать и публиковать хранившиеся там архивные материалы XVII в., среди которых главную историческую ценность представляли Описи 1679 и 1685 гг. Они давали представление о Новом Иерусалиме времени Патриарха Никона и его учеников. (Илл. 4. ).

Сравнение этих документов с источниками XVIII в. позволяет реконструировать замыслы Первосвятителя, не осуществленные до конца, но понятные и близкие архимандриту, знакомому с традициями восточно-христианского иночества. Патриарх Никон созидал в России Новый Афон — пространственную, от Москвы до Беломорья, включающую приписные обители, пустыни и приходские церкви икону Горнего Иерусалима — первообраза Вселенского Православия, в земной истории которого соединилось путем преемственности духовное наследие Святой Земли, Святого Афона и Святой Руси.

Илл. 4. Богоявленская пустынь Патриарха Никона. Фото конца XIX в.

Иночество в патриарших монастырях, как и на Святой Горе, было разноплеменным. Архим. Леонида интересовал этот отличительный признак, и он, описывая парсуну Святейшего Никона с братией Воскресенского монастыря начала 1660-х гг., предположительно выделил изображения «Черкасов» (малороссиян)12. (Илл. 5.).

Патриарх Никон вкладывал в соборные храмы своих обителей палестинские евлогии, списки чудотворных афонских икон, множество частиц мощей восточно-христианских святых. Архим. Леонид в Главной Описи Воскресенского монастыря (1875) максимально полно, с воспроизведением надписей и уточнением атрибуций отразил эту особенность, присущую и внутреннему убранству церкви Оптинского скита.

О. Леонид воспринимал иконическое творчество Патриарха Никона, отраженное в зодчестве и церковном художестве основанных им монастырей, как единое целое. Не ограничившись публикацией архивных документов вверенной ему обители, он издал Акты Иверского монастыря на Валдае. Об интересе ученого к истории Ставроса на Кий-острове свидетельствует его автограф с черновыми заметками по описанию

Илл. 5. Парсуна «Патриарх Никон с братией Воскресенского монастыря». Нач. 1660-х гг. Холст, масло. ГБУК МО «Музей “Новый Иерусалим”». Общий вид.

богослужебных книг и славянских рукописей Крестного монастыря13.

Комплексный подход к изучению наследия Святейшего Никона привел ученого к выводу о том, что Патриарх был при строительстве своих монастырей «и мудрымъ зодчимъ и простым работникомъ»14. Столетие спустя это определение закрепилось в отечественной науке15.

Деятельность архим. Леонида в Новом Иерусалиме способствовала смещению акцентов в интересах научной общественности к личности Святейшего Никона. Наряду с традиционными проблемами церковно-государственных отношений и реформ XVII в. возникло пристальное внимание к творчеству, быту, внешнему облику

Первосвятителя. Архим. Леонид стал всероссийским научным консультантом по этим вопросам. А.К. Жизневский, председатель Тверской ученой архивной комиссии, подготовивший к публикации документы о походе Патриарха Никона в Вязьму (1656)16, уточнял термины, даты, исторические сведения, в том числе – об Иверской иконе Божией Матери, привезенной к Святейшему Никону из Москвы в Тверь. Мотивация его обращения к архимандриту, тогда наместнику Троице-Сергиевой лавры, характерна:

«Зная, что Вы более, нежели кто-либо, сведущи в биографии Патриарха Никона <…> я решаюсь обратиться к Вам с покорною просьбою не отказать в Вашей благосклонной помощи и указании…»17.

В архиве архим. Леонида хранились любопытные материалы, связанные с темой Патриарха Никона и присланные ему для ознакомления или рецензирования. Среди них – статья неустановленного автора, сравнивающая Патриарха Никона и М.М. Сперанского18. Поступали к о. Леониду и образцы народного творчества, посвященные Первосвятителю. Так, этнограф и литератор И.И. Завалишин, отправляя из Самары в Новый Иерусалим свою рукопись «Песни русского народа» с ходатайством о ее издании (1875), указывал в составе сборника то, что могло заинтересовать архимандрита: «Песнь XXXIX “Патриарх Никон”»19.

Кн. А. М. Голицын, уездный предводитель дворянства, посетив Воскресенский монастырь, был настолько впечатлен историческими раритетами, что тут же заказал столяру Корелину в г. Воскресенске изготовить для себя точные копии стола и кресла Патриарха Никона. В письме он просил архим. Леонида дозволить мастеру

«снять размеры или рисунки, как ему будет нужно, с подлинников, хранящихся в монастыре»20.

Воскресенский настоятель сопровождал к гробнице Святейшего Никона и к Музею его памяти поклонников из православных поместных церквей, например, Сербского митр. Михаила, знатных государственных чиновников и родовитых дворян, в числе которых были: кн. В.А. Долгоруков, московский генерал-губернатор; А.А. Васильчиков, историк, искусствовед, коллекционер, директор Императорского Эрмитажа (1879–1888); Д.Д. Голохвастов, статский советник, крупный землевладелец Звенигородского уезда, и многие другие. Собственноручной записью о. Леонид отметил день, когда у гроба Святейшего Никона молился иеромонах Павел (Прусский), настоятель Никольского единоверческого монастыря, бывший старообрядец-федосеевец, присоединившийся в 1868 г. к Православной Церкви. Вместе с товарищем он приезжал в Новый Иерусалим «для примирения с Патриархом»21.

Илл.6. Храм Воскресения Христова в Новом Иерусалиме. Современный вид.

Воскресенского настоятеля осеняло благословение Первосвятителя, смиренно испрашиваемое на всякое дело, и он, почитая его как духовно опытного старца, утверждал:

«Горячо и искренно любили Патриарха Никона люди благонамеренные, а ненавидели лишь те, для своеволия которых он был “Божия гроза”»22

Архим. Леонид видел в «великом архиерее» прочное звено той золотой цепи, которую образует генеалогия православной святости. И в его монументальной справочной книге по русской агиографии «Святая Русь» упомянут, в числе 795 имен, «Никон, Патриарх Московский и всея России»23.

Список литературы Почитание святейшего патриарха Никона архимандритом Леонидом (Кавелиным)

- Серия: Русский Афон XIX-XX веков. Т. 10. Письма выдающихся церковных и светских деятелей России старцам Русского Свято-Пантелеи-монова монастыря на Афоне. Святая гора Афон, 2015. С. 126.

- Савастьянова С.К. Преподобный Елеазар, основатель Свято-Троицкого Анзерского скита. СПб., 2002. С. 106, 130.

- Леонид (Кавелин), иером. Историческое описание Козельской Введенской Оптиной пустыни. СПб., 1862. С. 152-154, 156.

- Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание ставропигиального Воскресенского, Новый Иерусалим именуемого, монастыря. М., 1876. С. 4, 328.

- Леонид (Кавелин). Жизнеописание оптин-ского старца иеросхимонаха Леонида, в схиме Льва. М., 1876. С. 35.

- Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание скита во имя Св. Иоанна Предтечи Господня, находящегося при Козельской Введенской Оптиной Пустыни. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Leonid_Kavelin/ istoricheskoe-opisanie-skita-vo-imja-sv-ioanna-predtechi-gospodnja-nahodjashhegosja-pri-kozelskoj-vvedenskoj-optinoj-pustyni/ (Дата обращения 09.11.2021).

- Зеленская Г.М. Опись музея Святейшего Патриарха Никона // Никоновские чтения в музее «Новый Иерусалим». М., 2002. С. 275-283.

- Алферова Г.В. К вопросу о строительной деятельности патриарха Никона // АН. № 18. М., 1969. С. 30-44.

- Севастьянова С.К. Патриарх Никон и М.М. Сперанский: неизвестная статья неустановленного автора XIX в. (В печати).

- Дела Святейшего Патриарха Никона, паче же рещи — чудеса врачебная // ЧОИДР. 1887. Кн. 1. Смесь. С. 112.

- 11 Леонид (Кавелин), архим. Исторический очерк Иверской Святоозерской обители в ее патриарший период (с 1653 по конец 1666 г.) // Акты Иверского Святоозерского монастыря (15821706). РИБ. ТД/; СПб., 1878. Стб. 10.

- Святая Русь или сведения о всех святых и подвижниках благочестия на Руси (до XVIII века) обще и местно читимых. СПб., 1891. С. 128129. № 512.