Почвенная секвестрация углерода в агроландшафтах: продовольственный императив климатической повестки

Автор: Семенов В.М., Когут Б.М., Иванов А.Л.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 124, 2025 года.

Бесплатный доступ

Приведены ориентировочные данные из российских и международных источников литературы по размерам секвестрации углерода наземными экосистемами, преимущественно почвами, на глобальном и региональном уровнях. При этом отмечено, что эти оценки слишком приблизительные, весьма дискуссионные и требуют надежной экспериментальной проверки. Высказано предположение, что близкие к реальным размеры почвенной секвестрации углерода на территории России и в Мире предстоит получить только в будущем, располагая данными долговременных мониторинговых исследований, базирующихся на современных подходах и методах, включая длительные полевые опыты. Рассмотрены формулировки понятия “почвенная секвестрация углерода” и дан критический анализ этих определений. Отмечены существенные различия терминов “почвенная секвестрация углерода” и “почвенное накопление углерода”, а также необходимость введения в научный оборот понятия “почвенное депонирование углерода”, акцентирующее внимание на длительности сохранения углерода в почве. При этом указано на то, что полная количественная оценка секвестрации углерода почвой должна включать в себя как количество поступившего в почву органического вещества и прирост Сорг в почве, так и время, в течение которого углерод удерживается в почве. Представлен перечень основных причин и факторов, лимитирующих процесс секвестрации углерода в почвах. Обобщены литературные данные по накоплению углерода почвами при использовании различных углеродсеквестрирующих агробиотехнологий. Сделан вывод, что почвы управляемых экосистем, занимая значительные площади в большинстве стран Мира, обладают существенным потенциалом секвестрации атмосферного углерода и перемещения его в состав почвенного органического вещества. Однако использование технологий и приемов, относящихся к углеродсеквестрирующим, не гарантирует устойчивого увеличения Сорг в почве. Таким образом, целью климатически ориентированного сельского хозяйства должен стать разумный компромисс между климатическим и продовольственным аспектами углеродной проблемы, заключающийся в решении триединой задачи сохранения и/или повышения плодородия почв, увеличения урожая сельскохозяйственных культур и сокращения антропогенной эмиссии углекислого газа.

Почвенный органический углерод, секвестрация углерода, накопление органического углерода, депонирование органического углерода, углеродсеквестрирующие технологии

Короткий адрес: https://sciup.org/143184845

IDR: 143184845 | УДК: 631.417.2 | DOI: 10.19047/0136-1694-2025-124-10-69

Текст научной статьи Почвенная секвестрация углерода в агроландшафтах: продовольственный императив климатической повестки

142290, Пущино, Московская область, ул. Институтская, 2, *, e-mail:

2ФИЦ “Почвенный институт им. В.В. Докучаева”, Россия, 119017, Москва, Пыжевский пер, 7, стр. 2, **, e-mail:

2 Institutskaya Str., Pushchino 142290, Russian Federation, *, e-mail:

Предсказываемые в прошлом угрозы глобального изменения климата стали реальностью в XXI в. Повышение температуры и увеличение числа и продолжительности экстремальных погодных условий провоцируют различные нарушения в экосфере с деградацией почв, утратой биоразнообразия и опустыниванием экосистем, усугубляя проблемы нехватки продовольствия и дефицита пресной воды. Основной причиной глобальных изменений климата считается изменение химии атмосферы Земли из-за чрезмерного увеличения концентрации углекислого газа и других “парниковых” газов (Ciais et al., 2013). Поэтому инвентаризация источников, идентификация стоков, количественная оценка пулов и потоков углерода (C) являются базовыми условиями в разработке стратегии и выборе тактики, направленных на смягчение последствий изменения климата. Стоком углерода обозначают территорию или экосистему, которая поглощает больше CO2, чем выделяет. Источником выбросов (эмиссии) принято считать процесс, производство, территорию или экосистему, которые выделяют больше углекислого газа, чем поглощают. Под секвестрацией уг- лерода подразумевают перенос атмосферного CO2 в долгоживущий пул углерода (например, геологический, океанический, биотический, почвенный). Почвы могут выступать как источником, так и стоком углерода (Заварзин, Кудеяров, 2006), в зависимости от землепользования, управления экосистемами, объемов поступления биомассы, микроклиматических условий и биоклиматиче-ских изменений. Даже небольшие изменения запасов углерода в почве могут сильно повлиять на его содержание в атмосфере.

Суммарные антропогенные выбросы С-CO 2 за 1850–2022 гг. составили 695 ± 70 млрд т C, при этом соответственно 70 и 33% от этого объема пришлись на период с 1960 и с 2000 гг. (Friedlingstein et al., 2023). Сжигание ископаемого топлива и изменение землепользования (выбросы в результате вырубки лесов, сжигания биомассы, преобразования природных экосистем в сельскохозяйственные, осушения водно-болотных угодий и обработки почвы) являются главными антропогенными источниками СО 2 . Выбросы CO 2 из этих двух источников за 1850–2022 гг. оцениваются в 477 ± 25 и 220 ± 65 млрд т соответственно, составляя в среднем 9.6 и 1.3 млрд т C /год в течение 2013–2022 гг. (9.9 и 1.2 млрд т C /год в 2022 г.) (Friedlingstein et al., 2023). Агропродовольственная система является третьим по величине антропогенным источником диоксида углерода после энергетики и транспорта, давая 21–37% выбросов и возрастая примерно на 1% в год (Lal, 2023; Li et al., 2023). Большинство агроэкосистем, главным образом из-за недостаточной продуктивности, являются чистым источником эмиссии СО 2 (Кудеяров, 2015; Башкин, 2023).

В свою очередь кумулятивные с 1850 г. величины поглощения CO 2 наземными экосистемами составили 225 ± 55 млрд т С, что эквивалентно 32% от антропогенной эмиссии (Friedlingstein et al., 2023). В 2022 г. наземный сток CO 2 составил 3.8 млрд т/год, что выше среднего показателя за предыдущее десятилетие (3.3 млрд т С/год). Сток углерода на суше почти равен выбросам, связанным с землепользованием, что делает глобальную сушу почти углерод-нейтральной в течение всего периода 1850–2022 гг.

Решение проблемы избыточного углерода в атмосфере видится в первую очередь за счет глубокой декарбонизации (обезуглероживания) промышленности, энергетики, транспорта и сель- скохозяйственного производства, уменьшения объемов сжигания ископаемого топлива и концентрации СО2 в выбросах (Johnson et al., 2023; Sroufe, Watts, 2022). В дополнение к сокращению углеродсодержащих выбросов рассматривается возможность удаления CO2 из атмосферы, используя практические способы по рекарбонизации (обуглероживанию) почвы и биомов (FAO and ITPS, 2021). Рекарбонизация управляемых экосистем достигается посредством облесения вырубок, неудобий и деградированных земель, повышения биопродуктивности сельскохозяйственных культур и проградационного накопления органического углерода (Сорг) в почве до уровня ненарушенных или естественных экосистем (Baveye et al., 2020; Lal, 2023; Lal et al., 2012). Акцент на рекарбонизацию почвы вполне объясним, поскольку исторические потери углерода почвой составили от 42–78 (Lal, 2004a; Lal, 2004b) до 115–154 млрд т (Lal, 2018; Sanderman et al., 2017). В подтипах серой лесной почвы содержится на 26–59% меньше Сорг, чем в естественных экосистемах (Лебедева и др., 2024), сельскохозяйственные почвы России обеднены Сорг в среднем на 16% (Иванов, Столбовой, 2019), а в мире – на 25–75% (Lal, 2010).

В развитие идеи рекарбонизации почв выдвинута инициатива “4 промилле”, в рамках которой предлагается увеличивать содержание С орг в почве на величину, эквивалентную ежегодному поступлению СО 2 в атмосферу при сжигании ископаемого топлива (Minasny et al., 2017). Соотнося 8.9 млрд т С-СО 2 выбросов в 2015 г. с глобальными запасами С орг в 2-метровом слое почвы в 2 500 млрд т получают 0.004 или 0.4% (Minasny et al., 2017). Ежегодное увеличение содержания С орг на 0.4% в 0–40-сантиметровом слое почвы, что эквивалентно 3.5 млрд т углерода ежегодно, рассматривается как целевой показатель инициативы “4 промилле”. Аналогичным образом рассчитываются национальные ориентиры прироста С орг в почве, чтобы достичь целей, декларируемых этой инициативой. Для России спрогнозирован самый оптимистичный целевой показатель прироста С орг в почве в пределах 0.2–0.6% (Иванов, Столбовой, 2019; Li et al., 2023), что близко к таковым для Австралии (0.2–0.9%) и Канады (0.1–1.0%) (Li et al., 2023). Гораздо труднее достичь цели инициативы Китаю (2.9–11.1%), Индии (2.7–10.8%), Великобритании (2.5–6.8%), США (2.3–8.0%) и

Франции (1.5–4.9%) (Li et al., 2023). Однако эти прогнозные оценки слишком приблизительны, весьма дискуссионные и требуют надежной экспериментальной верификации. Они не обеспечены в достаточной степени большими базами данных, полученными с использованием современных подходов и методов.

Рекарбонизацию почв предложено осуществлять путем почвенной секвестрации углерода. Считается, что это технологически легкий, экономически эффективный и экологически дружественный инструмент управления экосистемами и потоками углерода, позволяющий перемещать атмосферный углерод в почву (Lal, 2004a; Lal, 2004b). Почвенная секвестрация углерода предусматривает увеличение нетто-потока углерода из атмосферы в биомассу наземных экосистем в виде чистой первичной продуктивности (NPP) и, соответственно, поступления углерода NPP в почву, где большая часть секвестрированного углерода может быть сохранена в течение длительного времени. Глобальный потенциал почвенной секвестрации углерода оценивается от 1.45 до 3.44 млрд т С/год (Lal, 2018). Хотя естественные лесные экосистемы являются крупнейшим резервуаром (более 80% углерода надземной биомассы и более 70% всего почвенного Сорг) и основным наземным стоком углерода (2/3 общего количества углерода, поглощаемого наземными объектами) (Smith, 2004; Alemu, 2014), их секвестрирующий потенциал меньше, чем агроэкосистем. При прочих равных условиях потенциал почвенной секвестрации углерода уменьшается в следующей последовательности: деградированные почвы и опустыненные экосистемы > пахотные земли > пастбища > лесные угодья и многолетние культуры (Lal, 2004a). Наибольшим потенциалом секвестрации обладают агроэкосистемы лесоводческой специализации (Mayer et al., 2022). Глобальная средняя скорость секвестрации в агроэкосистемах колеблется от 0.05 до 1 т/га в год (Lal, 2018). Пахотные земли во всем мире могут секвестрировать от 0.44–0.68 (Lessmann et al., 2022) до 0.90–1.85 млрд т/год, т. е. 26–53% от целевого показателя инициативы “4 промилле” (Zomer et al., 2017). Однако размеры почвенной секвестрации в управляемых экосистемах сильно варьируют в зависимости от используемых приемов и факторов окружающей среды, скорость секвестрации непостоянна и замедляется с течением времени по мере насыщения почвы углеродом, а сохранность секвестрированного углерода в почве не столь долговечна, чтобы оказывать смягчающее влияние на климат (Baveye et al., 2020; Poulton et al., 2018; Schlesinger, Amundson, 2019; Rumpel et al., 2020). Близкие к реальным оценки почвенной секвестрации углерода на глобальном и региональном уровне еще предстоит получить только в будущем, располагая данными длительных мониторинговых исследований.

Органический углерод почвы рассматривается как естественный регулятор в системе природных климатических решений (Bossio et al., 2020). Широкое распространение получают идеи “климатически ориентированных” сельского хозяйства, ландшафтов, почв (climate-smart agriculture; climate-smart landscapes, climate-smart soils) (Lipper et al., 2014; Paustian et al., 2016; Scherr et al., 2012). Целью этих разработок является создание низкоэмиссионной агропродовольственной системы с высоким потенциалом секвестрации углерода, поддерживающей устойчивость почвы и земледелия к климатическим изменениям, способствующей замедлению изменений климата и обеспечивающей продовольственный потенциал почвы и сельского хозяйства. Однако цели и технологические решения климатически ориентированной секвестрации углерода не всегда и не во всем совпадают с целями и способами углеродсеквестрационного повышения плодородия почвы, направленного на получение дополнительного урожая культур. Такие эффективные способы секвестрации углерода, как залесение, перевод в залежь или производство биочара с последующей заделкой в почву, диссонируют с задачами сельскохозяйственного производства и продовольственной безопасности (Paustian et al., 2016). Высказано мнение, что углерод должен служить почве, а не почва углероду (Moinet et al., 2023).

Таким образом, почвенная секвестрация углерода является поливекторной, многоуровневой и долговременной стратегией, сочетающей достижения разных наук и технологические решения производств с экономическими, природоохранными и гуманитарными выгодами. Однако текущие объемы почвенной секвестрации углерода остаются все еще малыми, а темпы распространения уг-леродсеквестрирующих технологий в практике слишком медленными, чтобы получать ощутимые практические результаты. Нет полного понимания основных принципов почвенной секвестрации углерода, отличия секвестрации от других, близких по смыслу понятий, как поглощение, сток, депонирование, что мешает сравнивать эффективность разных технологических решений и выбирать наиболее точные и релевантные критерии оценки. Идея почвенной секвестрации углерода девальвируется из-за нереальности целевых величин прироста Сорг в почве, которые могли бы повлиять на содержание СО2 в атмосфере. Нет удовлетворительного экономического обоснования выгодности включения углеродсеквестриру-ющих технологий в практику хозяйствования, не предложено способов компенсации затрат на эти технологии. С какой целью осуществлять почвенную секвестрацию углерода, ориентируясь на климатическую повестку или решая вопросы плодородия почвы и производства продуктов питания: чтобы больше поступало органического вещества в почву, и оно быстрее включалось в почвенное органическое вещество или, наоборот, было устойчивым к разложению и дольше хранилось в почве? Иными словами, какая повестка, климатическая или продовольственная, более актуальна и востребована для общества и экономики, что важнее для земледелия: адаптироваться к изменениям климата или решать вопросы плодородия почвы? Какова должна быть длительность мониторинга запасов углерода в почве и биопродуктивности растений, чтобы удостовериться в реальности почвенной секвестрации? Каковы размеры почвенной секвестрации углерода в разных почвенно-климатических областях и экосистемах с превалированием тех или иных систем земледелия, и достаточно ли секвестрированного количества для повышения содержания Сорг в почве на величину выше сезонной, пространственной и аналитической ошибки? От ответа на эти вопросы зависит подбор практических мер по выбору способов и технологий секвестрации углерода и его сохранения в почве, формирование мониторинговых программ и наполнение их соответствующими индикаторами.

ПОЧВЕННАЯ СЕКВЕСТРАЦИЯ УГЛЕРОДА: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗНОЧТЕНИЯ

Понятие и термин “почвенная секвестрация углерода” проч- но вошли в обиход с 1990–2000-ых годов, претерпев за три десятилетия как смысловые уточнения, так и упрощения и даже искажения. Встречается множество интерпретаций и толкований почвенной секвестрации углерода, что зачастую является причиной противоречивых или даже ошибочных выводов, в том числе в отношении ее практической результативности. Из 100 последних статей Web of Science по углероду в почве, опубликованных в последнее время, только в 4 правильно использовался термин секвестрация углерода. В 13 статьях секвестрация углерода отождествлялась с запасами углерода (Don et al., 2023). Наиболее часто происходит ошибочное отождествление понятий “почвенная секвестрация углерода” и “хранение углерода в почве” (Chenu et al., 2019; Baveye et al., 2023; Don et al., 2023). Нередко под почвенной секвестрацией углерода понимается его стабилизация в почве.

Секвестрация углерода в широком смысле – это абиотическое или биотическое улавливание (поглощение) атмосферного CO2 и перемещение связанного углерода в другие долгоживущие резервуары для безопасного хранения (Lal, 2008). Почва, за малым исключением, связанным с деятельностью автотрофных бактерий и водорослей, не поглощает атмосферный углерод. Почвенная секвестрация углерода представляет собой разновидность биотической (фотосинтетической) секвестрации. По одному из ранних определений под почвенной секвестрацией углерода понимался “перевод атмосферного углерода в органическое вещество наземных экосистем и долговременное его сохранение в резервуаре почвенного органического вещества с минимальным риском немедленного возврата в атмосферу” (Семенов и др., 2008). В уточненном определении почвенная секвестрация углерода рассматривается как “перевод СО2 атмосферы в живое органическое вещество растений (фотосинтез) с последующей трансформацией формирующейся мортмассы в почвенное органическое вещество (гумус) с периодом полного разложения (минерализации) составляющих его новообразованных компонентов от 10 до 100 лет” (Когут и др., 2021). Наиболее употребляемым является следующее определение почвенной секвестрации углерода (Olson, 2013; Olson et al., 2014): “процесс переноса CO2 из атмосферы в почву земельной единицы посредством растений, растительных остатков и других органических твердых веществ, которые хранятся или удерживаются в почве данной земельной единицы как часть почвенного органического вещества (гумуса)”.

Научная интерпретация и практическая реализация идеи почвенной секвестрации углерода регламентируется несколькими положениями и принципами (Когут и др., 2021; Lal, 2008; Chenu et al., 2019; Olson, 2013; Olson et al., 2014; Brock et al., 2023). Во-первых, поглощение СО 2 растениями, образование первичной продукции фотосинтеза, поступление мортмассы в почву и включение в почвенное органическое вещество (ПОВ) c разложением и стабилизацией – взаимосвязанные и равноправные этапы почвенной секвестрации углерода. Во-вторых, время удерживания (хранения) секвестрированного углерода в почве (наземном резервуаре) может варьировать от краткосрочного, но не сразу эмитируемого обратно в атмосферу, до долговременного. В-третьих, почвенная секвестрация углерода должна привести к чистому снижению уровня CO 2 в атмосфере в виде прироста биомассы растений и обеспечивать чистое увеличение содержания и запасов С орг в почве за конкретный промежуток времени до уровня, превышающего предыдущий базовый уровень. В-четвертых, секвестрированным является углерод, поступающий непосредственно из атмосферы и в пределах конкретной земельной единицы с четко выраженными границами (делянка, поле, ферма, угодье, ландшафт).

Углерод, поступивший в почву естественным или искусственным путем из перемещенных источников (органические удобрения, растительные остатки, эрозионные отложения), не относится к секвестрированному. Следует различать почвенную секвестрацию углерода и почвенное хранение углерода. Хранение применимо к увеличению запасов С орг с течением времени в почвах данной земельной единицы, не обязательно связанное с чистым удалением CO 2 из атмосферы.

Чтобы сгладить терминологические и понятийные разночтения, было предложено разграничить понятия “секвестрация углерода в почве”, “запасание (хранение) углерода в почве” (Soil Carbon Storage) и “накопление почвенного углерода” (Soil Carbon Accrual) (Don et al., 2023). Под накоплением почвенного углерода понимается “увеличение запаса Сорг на данной единице площади, начиная с первоначального запаса или по сравнению с обычным значением”, а под хранением углерода – “размер почвенного пула Сорг, т. е. его содержание или запас”. Секвестрация углерода в почве в новой трактовке – это “процесс переноса углерода из атмосферы в почву через растения или другие организмы, который удерживается в виде почвенного органического вещества, что приводит к увеличению глобальных запасов углерода в почве” (Don et al., 2023). Подчеркивается, что накопление почвенного углерода и размер почвенного пула не всегда связаны с секвестрацией углерода (Don et al., 2023). Например, накопление Сорг на одном участке может происходить за счет эрозионных отложений. Однако параллельно происходит истощение запасов Cорг на другом участке, откуда осадок был получен, и, таким образом, чистого прироста Cорг, т. е. секвестрации углерода, не происходит. Аналогична ситуация и с внесением навоза, поскольку органическое вещество просто перемещается из одного места и концентрируется в другом месте (Кудеяров, 2023; Brock et al., 2023; Olson et al., 2014). Секвестрирующий эффект свойственен навозу лишь в случае его внесения в удобрительных целях, и в случае прироста не только Сорг в почве, но и урожая культур под действием навоза.

Предложенное Don et al. (2023) определение секвестрации углерода в почве сразу же было подвергнуто критике (Muñoz et al., 2024), поскольку оно является неполным и не учитывает время удерживания углерода в почве и состояние сохраняемого углерода. Определение секвестрации углерода через призму климатической повестки должно четко включать в себя время, в течение которого углерод сохраняется в экосистеме и выводится из атмосферы, тем самым снижая свой вклад в парниковый эффект. Этому требованию в полной мере отвечает упомянутое выше наше уточненное определение почвенной секвестрации углерода, согласно которому секвестрированный углерод представлен органическим веществом медленного пула “с периодом полного разложения (минерализации) составляющих его новообразованных компонентов от 10 до 100 лет” (Когут и др., 2021). Целесообразно, по-видимому, ввести в научный и практический оборот такое новое понятие, как почвенное депонирование органического углерода (Soil Carbon Depositing), которое отражало бы отдельный этап биогеохимического цикла углерода. Под почвенным депонированием углерода понимается “долговременное сохранение органического углерода преимущественно в виде гумуса со временем оборачиваемости (разложение и минерализация) составляющих компонентов >100 лет в верхнем 0–30(50) см слое почв и/или захоронение неживого органического вещества в почвенном профиле глубже 50(100) см” (Когут и др., 2021). Если почвенная секвестрация углерода предусматривает удаление СО2 из атмосферы за счет получения новой биомассы и включение ее в состав почвенного органического вещества, то депонирование направлено на стабилизацию разлагающегося материала и сохранение Сорг в почве. Депонированный углерод представлен защищенными от разложения компонентами и сосредоточен в стабильном пуле. В отличие от депонирования накопление и запасание органического углерода (Soil Carbon Accrual, Soil Carbon Storage) относятся одновременно как к стабильным и лабильным, так и к защищенным и незащищенным пулам и фракциям.

Полная количественная оценка почвенной секвестрации углерода должна включать в себя как количество поступившего в почву органического вещества и прирост С орг в почве, так и время, в течение которого углерод удерживается в почве (возраст или время оборачиваемости). Чтобы совместить два последних критерия и учесть эти факторы вместе, нужно оценивать не только прирост валового С орг в почве, но и минерально-ассоциированного углерода (МАОМ), которым представлен депонированный углерод (Семенов и др., 2023б; Kögel-Knabner et al., 2022). Другой подход раздельной оценки почвенной секвестрации и депонирования углерода состоит в аналитическом измерении размеров медленного и пассивного пулов ПОВ соответственно (Когут и др., 2016; Семенов и др., 2023в).

Различные биомы, культуры, технологии отличаются по уг-леродсеквестрирующему потенциалу почв. Потенциал секвестрации углерода (Carbon Sequestration Potential) представляет собой максимальное увеличение или уменьшение запасов Сорг в пределах конкретного участка и глубины почвы в основном 0–20 (0–30) см в течение определенного периода времени (Tiefenbacher et al., 2021). Отрицательный потенциал секвестрации углерода указыва- ет на нетто-потери почвенного Сорг, в то время как положительный потенциал секвестрации свидетельствует об увеличении запасов углерода. По нашему мнению, использование понятия отрицательного потенциала секвестрации весьма спорно. При определении потенциала секвестрации по изменению запасов Сорг в почве более правильным будет говорить не о потенциале секвестрации или скорости секвестрации, а о потенциале (скорости) накопления углерода в почве (Carbon Accrual Potential, Carbon Accrual Rate).

Согласно первым оценкам, сельскохозяйственные почвы могут секвестрировать (накапливать) от 0.05 до 1.2 т С/га/год (Lal, 2004a). Было отмечено, что скорость секвестрации (накопления) углерода выше при прохладном климате, в почвах с сильно истощенным пулом Сорг и в плохо дренированных почвах. Скорость накопления углерода при использовании углеродсеквестрирую-щих мероприятий (технологий, приемов) уменьшается в следующей последовательности: восстановление деградированных почв > агролесоводство ≥ почвозащитная обработка ≥ противоэрозион-ные мероприятия > оптимизация питания растений, в том числе, унавоживание > регулирование водного режима почвы, в том числе, ирригация > покровные культуры (Lal, 2004a). Хотя темпы накопления углерода различаются в зависимости от страны и климатических условий, существует тенденция уменьшения скорости накопления по типам используемых технологий: облесение (агролесоводство) > залужение и перевод пашни в пастбища = органические добавки > внесение остатков > минимальная или нулевая обработка почвы > севооборот (Minasny et al., 2017). Результаты мета-анализа показали следующую последовательность уменьшения скорости накопления углерода, свойственную разным технологическим проектам и средствам секвестрации: биочар > агролесоводство = выращивание лигноцеллюлозных культур > компост > покровные культуры > культуры с глубокопроникающей корневой системой > no-till и минимальная обработка почвы > навоз и органическое земледелие > диверсификация севооборотов > минеральные удобрения > ирригация (Tiefenbacher et al., 2021). Сходная последовательность уменьшения скорости накопления Сорг в почве при использовании разных агроприемов была получена и в другом обобщении (Wu, 2023), что позволило автору рекомендо- вать агролесоводство и лесовосстановление в качестве наиболее эффективного углеродсеквестрирующего приема.

Нами обобщены и проанализированы материалы, приведенные в работах Minasny et al. (2017), Tiefenbacher et al. (2021) и Wu (2023), в результате чего получены данные по средним скоростям накопления в почве секвестрированного углерода – от 0.05 до 1.84 т С/га/год (табл. 1).

Самый высокий потенциал накопления почвенного углерода свойственен применению биочара. Изменение землепользования путем облесения и агролесоводства, либо залужения пахотных земель дает увеличение запасов С орг на 0.78 и 0.42 т С/га/год соответственно. При использовании традиционных технологий секвестрации потенциал накопления углерода составляет 0.16–0.70 т С/га/год, уменьшаясь в ряду: компост > навоз > покровные культуры > растительные остатки и солома > нулевая и минимальная обработка почвы > севооборот > минеральные удобрения. Для сравнения, по результатам длительных полевых опытов, обобщенных в обзоре (Bolinder et al., 2020), самые высокие средние размеры накопления С орг в почве получены при внесении навоза (0.41 т С/га/год), а при возделывании покровных культур, внесении азотных удобрений и заделки растительных остатков соответственно 0.33, 0.23 и 0.12 т С/га/год. По другим расчетам внесение органических удобрений дает прирост запасов С орг в почве 0.60, заделка растительных остатков – 0.21, минимизация обработки почвы – 0.18, увеличение разнообразия культур в севообороте – 0.18 и повышение доз минеральных удобрений – 0.15 т C/га/год (Lessmann et al., 2022). Мета-анализ этих авторов указывает на увеличение скорости накопления С орг от совмещения углеродсеквестрирую-щих приемов, при этом удобрения давали более выраженный эффект, чем минимизация обработки почвы или диверсификация севооборотов. Наибольший эффект был обнаружен при совместном внесении соломы и минеральных удобрений (0.86 т C/га/год), далее шло совместное внесение минеральных и органических удобрений (0.70 т C/га/год). Сбалансированное по N, P и K минеральное удобрение оказывало более выраженный эффект (0.33 т C/га/год), чем несбалансированное или одно азотное удобрение (0.18 и 0.06 т С/га/год).

Таблица 1. Потенциал накопления углерода в почве при использовании разных способов управления секвестрацией, т C/га/год

Table 1. Soil carbon accrual potential under different sequestration management practices

|

Практика секвестрации |

Minasny et al., 2017 |

Tiefenbacher et al., 2021 |

Wu, 2023 |

Среднее |

|

Внесение биочара |

Нет данных |

1.60 (1.09–2.11) |

2.07 |

1.84 |

|

Агролесоводство, в том числе облесение и возделывание лигноцеллюлозных культур |

0.81 (0.26–2.50) |

0.84 (0.62–1.05) |

0.70 (от –3.02 до 6.76) |

0.78 |

|

Внесение компоста |

0.53 (0.24–1.00) |

0.71 (0.31–1.12) |

0.85 |

0.70 |

|

Залужение пахотных земель |

0.54 (0.10–1.45) |

Нет данных |

0.30 (от –0.89 до 1.00) |

0.42 |

|

Внесение навоза |

0.54 (0.10–0.99) |

0.29 (0.16–0.42) |

0.28 (0.03–0.63) |

0.37 |

|

Культуры с глубокопроникающей корневой системой |

Нет данных |

0.37 (0.27–0.49) |

Нет данных |

0.37 |

|

Покровные культуры |

0.38 (0.20–0.50) |

0.40 (0.26–0.54) |

0.24 (0.09–0.39) |

0.34 |

|

Органическое земледелие |

Нет данных |

0.29 (0.18–0.39) |

Нет данных |

0.29 |

Продолжение таблицы 1

Table 1 continued

|

Практика секвестрации |

Minasny et al., 2017 |

Tiefenbacher et al., 2021 |

Wu, 2023 |

Среднее |

|

Растительные остатки |

0.45 (0.10–0.89) |

0.17 (0.10–0.24) |

0.25 (0.11–0.39) |

0.29 |

|

Нулевая и минимальная обработка почвы |

0.27 (0–0.51) |

0.34 (0.17–0.51) |

0.21 (от –0.85 до 0.92) |

0.27 |

|

Диверсификация севооборота |

0.18 (0.16–0.20) |

0.22 (0.10–0.33) |

0.15 |

0.18 |

|

Минеральные удобрения |

0.21 (0.03–0.31) |

–0.02 (от –0.23 до 0.19) |

0.30 (0.10–0.40) |

0.16 |

|

Орошение |

Нет данных |

0.07 (0.05–0.10) |

0.03 |

0.05 |

Нулевая и минимальная обработка почвы увеличивали С орг в почве по сравнению с интенсивной обработкой на 0.24 и 0.14 т C/га/год соответственно, севообороты с многолетними культурами давали большее приращение С орг , чем севообороты с покровными культурами (0.29 и 0.15 т C/га/год соответственно).

Среди стран мира самое высокое приращение секвестрированного углерода в почве за 20 лет свойственно США (0.62–1.27 т C/га/год), как и самый высокий годовой потенциал накопления углерода на уровне 1.2–2.6 млрд т (Zomer et al., 2017). Далее следует Индия, где при примерно таком же среднем приросте углерода на гектар (0.63–1.27 т C/га/год) может накопиться 1.0–2.1 млрд т. Достаточно высоким потенциалом накопления углерода характеризуются Китай и Россия. Размеры прироста углерода в этих странах оцениваются в 0.55–1.12 и 0.50–1.02 млрд т, а общий потенциал накопления для земель сельскохозяйственного назначения в 0.65–1.34 и 0.63–1.29 млрд т соответственно.

Таким образом, почвы управляемых экосистем, занимая значительные площади в большинстве стран мира, обладают существенным потенциалом секвестрации атмосферного углерода и перемещения его в состав почвенного органического вещества. Однако использование технологий и приемов, относящихся к уг-леродсеквестрирующим, не гарантирует устойчивого прироста С орг в почве. Для одних и тех же приемов размеры накопления С орг в почве настолько вариабельны, что трудно спрогнозировать ожидаемый эффект секвестрации от их применения, но, с другой стороны, можно подобрать условия для максимизации секвестрации. И, наконец, применение нескольких углеродсеквестрирующих технологий одновременно может способствовать не только более стабильному накоплению С орг в почве, но и дать аддитивный или синергетический эффект.

ФАКТОРЫ, ЛИМИТИРУЮЩИЕ ПОЧВЕННУЮ СЕКВЕСТРАЦИЮ УГЛЕРОДА

Текущие оценки глобального потенциала почвенной секвестрации углерода сельскохозяйственными землями колеблются от 0.1 до 2 млрд т/год (Lessmann et al., 2022). При самых оптими- стичных оценках с учетом деградированных почв, пастбищных земель, многолетних насаждений и урбанизированных территорий – 1.45–3.44 млрд т/год (Lal, 2018), что соответствует только 14– 35% от объемов выбросов углерода при сжигании ископаемого топлива. Правомочен вопрос, есть ли объективные предпосылки для увеличения объемов связывания СО2 землями сельскохозяйственного назначения и какие причины могут лимитировать кли-мато-оптимизирующую роль почвенной секвестрации углерода в агроэкосистемах в настоящее время и в будущем?

Первое ограничение состоит в том, что почвенная секвестрация углерода лимитируется в большей степени фотосинтезом и объемами NPP, чем почвенными процессами и свойствами (Janzen et al., 2022). Как известно, в пределах конкретной территории величина чистого накопления атмосферного углерода в почве равняется разнице между поступлением в почву углерода в результате фотосинтеза и потерей углерода в виде CO 2 или CH 4 в результате биотического метаболизма, включая дыхание в эрозионных отложениях или фильтратах. Установив чистое поступление углерода NPP в почву, долю удаленной биомассы и потери углерода в результате краткосрочного разложения биомассы и собственно ПОВ, оказалось, что максимальное поступление углерода в почву сельскохозяйственных земель составляет 0.44 млрд т/год, а максимальная чистая скорость секвестрации – 0.14 млрд т/год (Janzen et al., 2022). Полученная величина секвестрации оказалась значительно меньше, по сравнению с большинством известных оценок, и составляет около 1.5% от глобальных выбросов сжигаемого топлива.

Современное количество синтезируемой в ходе фотосинтеза биомассы реально ограничивает годовую глобальную секвестрацию углерода в культивируемых почвах. Теоретическая эффективность фотосинтетического преобразования энергии С3 и С4– растениями составляет около 4.6 и 6% соответственно, а в полевых условиях – менее одной трети от этих значений (Zhu et al., 2008). В проблеме секвестрации углерода необходимо одинаково внимательно обращать внимание как на почвенные процессы, так и на экосистемные, начиная с фотосинтеза. Надо также иметь в виду, что увеличение NPP агроэкосистем будет лимитироваться, в свою очередь, наличием в почве питательных веществ, особенно азота (van Groenigen et al., 2017). Эти авторы подсчитали, что для связывания в сельскохозяйственных почвах мира 1.2 млрд т С/год, как это обозначено в рамках инициативы “4 на 1000”, потребуется 0.1 млрд т N/год, что намного превышает экологически безопасную для экосистем норму.

Вторая причина ограниченного потенциала агроэкосистем в решении климатических проблем заключается в небольшой фактической доле свежего органического вещества, поступающего в почву, которого недостаточно для значимого сдвига запасов почвенного углерода. Рост урожайности зерновых культур в последние десятилетия был достигнут в основном за счет повышения доли основной продукции. В США с 1940 по 2000 гг. урожайность сельскохозяйственных культур возросла в 1.9–4.4 раза, тогда как прирост массы растительных остатков составил всего лишь 1.0– 2.5 раза (Johnson et al., 2006). В почвенно-климатических условиях Республики Беларусь были получены следующие коэффициенты пересчета зерна в побочную продукцию: соя – 2.2, яровой и озимый рапс – 2.0, подсолнечник – 1.9, гречиха и просо – 1.5, горох – 1.4, озимая рожь – 1.3, кукуруза и люпин – 1.2, овес, яровая и озимая пшеница – 1.1, яровой ячмень – 0.9 (Богатырева и др., 2016). Из приведенных этими авторами данных следует, что чем выше урожай зерна, тем меньше выход побочной продукции. Таким образом, при урожае зерна этих культур на уровне 20 ц/га в почву с побочной продукцией могло бы поступать 0.91–1.90 т С/га, а при урожае 50 ц/га – 1.59–4.54 т С/га.

Надо иметь в виду, что преобладающая часть побочной продукции сельскохозяйственных культур используется на хозяйственные нужды, в том числе на корм и содержание животных, изготовление волокон, биотопливо. На протяжении 20-го столетия использование на хозяйственные нужды послеуборочных растительных остатков увеличилось с 0.5 до 1.6 млрд т/год при росте урожайности сельскохозяйственных культур с 0.3 до 1.8 млрд т С/год (Krausmann et al., 2013). Хозяйственное использование побочной продукции сопровождается перемещением биомассы за пределы места произрастания растений. Как следствие, органическое вещество на месте произрастания растений поступает в почву преимущественно в виде пожнивно-корневых остатков. В лесостепной зоне России у зерновых и зернобобовых культур на долю послеуборочных остатков приходится 1/4–1/5 сухой массы растения, при этом стерня составляет 1/6–1/10 массы, а доля корней не превышает 10% (Суховеева, 2022). Количество углерода, привносимого в пахотный слой почвы с корневыми остатками (0.08–1.07 т С/га) и стерней (0.11–0.78), варьирует в диапазоне 0.44–0.97 (0.20–1.71) т С/га и убывает в ряду: озимая пшеница > яровая пшеница > овес > ячмень > соя.

Простые расчеты показывают, что за счет поступления пожнивно-корневых остатков содержание С орг в почве верхнего слоя 0–30 см с объемной массой 1.2 г/см3 может увеличиться лишь на 0.005–0.05%, а при полной заделке всей побочной продукции – на 0.01–0.13% от массы почвы. Соответственно, поступающий с пожнивно-корневыми остатками и побочной продукцией углерод составит всего лишь 0.5–3% и 0.2–1.1% от запасов углерода в дерново-подзолистой почве и черноземе. Вклад углерода побочной продукции, если она будет полностью заделана в дерновоподзолистую почву и в чернозем, не превысит 1.5–8 и 0.6–4% от запасов углерода в 0–30-сантиметровом слое этих почв. По другим оценкам за счет применения минеральных удобрений и минимизации обработки почвы, почва способна депонировать не более 0.1% C орг от массы верхнего слоя почв (Шарков, Антипина, 2022). Таким образом, поступающие с растительной биомассой количества углерода не достаточны для быстрой и устойчивой рекарбонизации пахотной почвы. При этом надо иметь в виду, что фактический прирост С орг в почве от поступления растительных остатков или навоза будет многократно ниже из-за подверженности свежего органического материала интенсивной микробной трансформации, ведущей к эмиссионным потерям как внесенного, так и содержащегося в почве углерода, в том числе в результате прай-минг-эффекта.

Быстрое разложение и низкое удерживание в почве углерода растительных остатков и навоза, как основных органических материалов, аккумулирующих секвестрированный углерод, является третьей причиной, ограничивающей управление почвенными запасами углерода с помощью агротехнологий. Значительная часть

NPP в виде растительных остатков и побочной продукции подвергается сжиганию, или быстро разлагается, превращаясь обратно в CO 2 (Семенов и др., 2019; Семенов и др., 2022; Berthelin et al., 2022; Poeplau et al., 2017; Reddy, Chhabra, 2022; Van der Werf et al., 2017). В мире выбросы от сжигания биомассы (леса, саванны и торфяники, сельскохозяйственные остатки) составляют 2.2 млрд т С/год, на долю сельскохозяйственных остатков приходится 22% эмиссии углерода с варьированием по регионам мира от 1.5 до 61% (Van der Werf et al., 2017). Сжигаемая биомасса дает около 37% глобальных выбросов черного углерода (black carbon) (Reddy, Chhabra, 2022). Значительные массы растительных остатков сжигаются в Китае, Индии, США, России, Бразилии и Индонезии. По нашему мнению, утверждение о значительном вкладе России в выбросы углерода за счет сжигания растительных остатков выглядит спорным. Согласно пункту 327 Приказа МЧС от 18 июня 2003 года № 313 “Об утверждении правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03)” не разрешается сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях.

Включение связанного растениями углерода в ПОВ начинается с биотрансформации органических материалов (окислительная деполимеризация, микробный синтез), продолжается переносом твердых органических частиц и биомолекул (биотурбация, диффузия и конвекция водорастворимого органического вещества) между агрегатами и горизонтами и заканчивается процессами стабилизации (агрегация, органо-минеральные взаимодействия) (Basile-Doelsch et al., 2020). Ранее доминирующим механизмом стабилизации считалось образование гуминовых веществ (Иванов и др., 2017). Различные растительные остатки характеризуются разновременной динамикой разложения в почве с отчетливой зависимостью от соотношения С/N и внесенного количества (Семенов и др., 2019). При постоянных условиях температуры и влажности за год минерализовалось от 25 до 67% от Cорг, содержащегося в растительных остатках, а их минерализационная способность уменьшалась в следующей последовательности: корни клевера > надземная масса луговых трав > надземная масса клевера > солома ячменя > корни луговых трав > корни ячменя. Размеры минерализации свежего навоза КРС (≈22% без смешивания с почвой и 19–28% от Cорг при смешивании с почвой) были меньше, чем растительных остатков (Паутова и др., 2018). Минерализуемый пул органического вещества в навозе содержал 8 г С / 100 г сухой массы и подразделялся на умеренно минерализуемую (k2 = 0.047 сут–1) и трудно минерализуемую (k3 = 0.002 сут–1) фракции.

Эффективность и скорость разложения органического вещества почвы и растительных остатков больше зависели от вида разлагаемого материала, чем от уровней температуры и влажности (Семенов и др., 2022). Преимущественное разложение легкоразла-гаемых компонентов скрадывало температурный отклик устойчивых соединений и низкокачественных растительных остатков. Медленно разлагаемые растительные остатки были более чувствительными к увлажнению почвы. Температурные коэффициенты Q 10 минерализации органического вещества почвы и растительных остатков равнялись в среднем 1.66 и 1.39 соответственно, а влажностные коэффициенты W 10 составляли для почвы 1.22, а для растительных остатков – 1.29. Замедление разложения органического вещества при низкой температуре и недостаточной влажности почвы создает видимость депонирования углерода в почве. Однако сохранившееся из-за неблагоприятных внешних условий потенциально-минерализуемое органическое вещество остается не-стабилизированным и может быть легко минерализовано и потеряно в будущем при благоприятных условиях температуры и влажности почвы.

Из анализа кинетики разложения растительных остатков в почве следует, что половина добавленного в почву органического вещества минерализуется через год с небольшим, 80% теряется через 7 лет, а количество органического углерода, остающегося через 30 лет, составляет лишь одну десятую от внесенного (Berthelin et al., 2022). Поскольку не менее 90% добавляемых в почву растительных остатков с целью долгосрочного хранения относительно быстро минерализуются, возвращая СО2 в атмосферу, необходимо ежегодно вносить в 10 раз больше органического углерода, чем планировалось секвестрировать, либо существенно замедлять минерализацию, а это нереально. Вместе с тем высказывается обоснованное мнение, что быстрая минерализация в поч- ве органических материалов является важным фактором почвенной секвестрации углерода (Angers et al., 2022).

Действительно, вклад растительной биомассы в почвенную секвестрацию углерода надо оценивать не только по количеству сохранившихся в почве остатков растений, но и по эффективности конвертации растительного углерода в микробную биомассу, то есть учитывать эффективность использования углерода на микробный рост (Carbon Use Efficiency, CUE). Дыхание микроорганизмов находится в строгой стехиометрии с ассимиляцией углерода микробной биомассой (Manzoni et al., 2012). Доля ассимилируемого углерода варьирует в широких пределах, составляя в среднем 0.45 (Blagodatskaya et al., 2014). Деструкторы с высоким CUE могут более эффективно преобразовывать субстраты в новую биомассу, уменьшая дыхание на единицу поглощенного углерода. Чем выше CUE, тем сильнее рост биомассы и больше углерода стабилизируется в почве, тогда как низкое CUE указывает на преобладание дыхания и потери углерода. Микроорганизмы имеют высокую скорость оборота в почве и генерируют большое количество органических молекул и некромассы, которые могут способствовать образованию стабильного пула в виде минеральноассоциированного органического вещества (МАОМ) (Angst et al., 2023; Islam et al., 2022; Xiao et al., 2023; Whalen et al., 2022). CUE, как минимум, в четыре раза важнее других факторов, таких как поступление углерода, разложение или вертикальный транспорт, в сохранении почвенного Сорг, демонстрируя положительную корреляцию с пространственной вариабельностью содержания Сорг (Tao et al., 2023). Включение разлагающихся растительных остатков в ПОВ идет по пути фрагментирования органических материалов микроорганизмами-деструкторами до твердых органических частиц (РОМ) и синтеза микробной биомассы (Семенов и др., 2019). Медленно и слабо разлагаемые виды растительных остатков являются основным источником РОМ, а быстро и сильно разлагаемые – микробной биомассы. Существует также мнение, что быстро разлагающиеся растительные остатки увеличивают содержание углерода в почве, но не за счет микробной деятельности, а за счет адсорбирующей способности глинистых минералов (Craig et al., 2022). По данным этих авторов, микробный рост, эффектив- ность использования субстрата и оборачиваемость микробной биомассы отрицательно коррелировали с МАОМ, а образование микробной некромассы не было основным фактором сохранения Сорг в почве.

Таким образом, утверждение о невозможности компенсировать ранее потерянный углерод почвы новым органическим веществом, поступающим с растительными остатками и побочной продукцией, небесспорно. Быстрая минерализация растительного материала действительно сопровождается возвратом значительной части биологически фиксированного углерода, но как минимум третья его часть в виде микробной некромассы стабилизируется в МАОМ, обеспечивая его долговременное сохранение. Чем больше, чаще и разнообразнее поступление в почву свежего органического вещества, тем больше вариантов долговременного сохранения углерода в почве без снижения ее питательного статуса. Однако в этом случае проявляется новое, четвертое, ограничение секвестрации углерода, связанное с насыщением почвы органическим углеродом по мере поступления свежего органического вещества и стабилизации продуктов разложения.

Общие закономерности стабилизации органического вещества в почве известны (Семенов, Когут, 2015), но многие представления о природе и составе ПОВ, трансформации органического вещества были переосмыслены (Basile-Doelsch et al., 2020). Постулируется, что основная часть ПОВ состоит из небольших биомолекул, образованных растениями и микроорганизмами, без трансформации посредством дополнительной абиотической полимеризации. Микробные соединения преобладают в долговременном сохранении. Первичная подземная продукция вносит больший вклад в ПОВ, чем надземная биомасса. Вклад малоразлагае-мых соединений в ПОВ невелик. Два основных фактора определяют “выход” почвенного органического углерода из исходных субстратов: эффективность использования углерода (CUE) микроорганизмами и объединение с минералами и металлами, стабилизирующими микробные соединения. Взаимодействие между растениями и микроорганизмами контролирует время оборачиваемости углерода и, следовательно, запасы углерода в почве. Время оборачиваемости углерода регулируется бóльшим числом абиоти- ческих и биотических факторов, чем таковых, обычно учитываемых при оценках запасов углерода. Процессы трансформации органического вещества в почве имеют преимущественно нелинейный характер. Несмотря на эти знания, остается некоторая неопределенность относительно поведения и судьбы секвестрированного углерода в почве. В частности, каково ожидаемое время оборота секвестрированного углерода до и после его включения в ПОВ? Существует ли верхний предел накопления и сохранения углерода в почве? Как насыщение почвы органическим углеродом отразится на динамике и пространственной вариабельности углерода в почве?

Время оборачиваемости углерода, поступившего в почву с помощью углеродсеквестрирующих агротехнологий, за исключением специфических, как, например, внесение биочара, составляет около 20 лет (табл. 2). Период продолжительностью в 20 лет считается базисным для репрезентативной оценки среднесрочного действия агротехнологий на запасы почвенного углерода. При краткосрочном наблюдении продолжительностью менее 5 лет возможно получение заниженной величины секвестрации углерода, а при продолжительном мониторинге свыше 20 лет – завышенной (Liessmann et al., 2022). В одном из экспериментов, в котором поступление углерода в почву возрастало на 20–25 %, достоверные изменения С орг в почве можно было обнаружить не ранее, чем через 6–10 лет (Smith, 2004). Высокое фоновое содержание С орг затрудняет оценку краткосрочных (1–5 лет) и среднесрочных (~5–10 лет) его изменений, поэтому влияние различных агротехнологий на почвенную секвестрацию углерода следует измерять не менее, чем через 10 лет. В 40-летнем эксперименте с внесением растительных остатков значительное увеличение запасов С орг в почве наблюдалось только в течение первых 20 лет, указывая на достигнутое новое равновесие в динамике почвенного углерода (Poeplau et al., 2017). В последующие 20 лет изменения запасов фактически не происходило, хотя количество углерода, поступающего из растительных остатков, не уменьшились.

Таблица 2 . Время оборачиваемости углерода в почве при использовании разных технологий секвестрации (по литературным данным, обобщенным Almaraz et al., 2023)

Table 2. Carbon turnover time in soil under using of the different sequestration technologies (based on literature data summarized by Almaraz et al., 2023)

|

Технология или прием |

Определение |

Путь секвестрации |

Время оборота |

|

Агролесоводство |

Выращивание деревьев и кустарников среди сельскохозяйственных угодий или рядом с ними |

Накопление углерода в надземной и подземной биомассе |

От десятилетий до столетий |

|

Биочар |

Пиролиз органических материалов |

Поступление в почву углерода в трудноразлагаемом или биологически инертном виде |

100-1300 лет |

|

Компост |

Компостирование органиче ских материалов |

Увеличение накопления углерода в биомассе растений и почвенных микроорганизмов, поступление дополнительного углерода в почву |

22 года |

|

Покровные (сиде ральные) культуры |

Виды, выращиваемые вместе с основными культурами или между ними |

Поступление в почву дополнительного углерода со свежим растительным материалом |

Около 20 лет |

Продолжение таблицы 2

Table 2 continued

|

Технология или прием |

Определение |

Путь секвестрации |

Время оборота |

|

Ноу-тилл (No-till) |

Отказ от традиционной обработки почвы |

Нулевая обработка почвы способствует агрегации почвы и снижению эмиссии CO 2 , вызванной нарушением почвы |

Нет данных. No-till является больше практикой сокращения эмиссии, чем секвестрации углерода |

|

Усиленное выветривание (карбонизация силикатов) |

Тонко измельченные частицы силикатных пород, таких как базальт, ускоряют процесс естественного выветривания с образованием Ca2+ и Mg2+ |

Поглощение атмосферного СО 2 выветриваемыми силикатами и преобразование в карбонаты |

Миллион лет или больше |

Однако в некоторых случаях значительная секвестрация может продолжаться в течение 30 лет или даже 40 лет, прежде чем будет достигнуто новое равновесие (Zomer et al., 2017). Следует иметь в виду, что запасы почвенного углерода сильно варьируют в пространстве, а факторы, которые могли бы объяснить эту изменчивость, до конца не изучены (Хитров и др., 2023).

Динамика накопления ПОВ при непрерывном поступлении свежего органического материала не является линейной, а подчиняется экспоненциальной зависимости от времени и количества добавленного субстрата, приближаясь со временем к квазиравно-весному состоянию, когда не происходит заметного прироста С орг в почве (Stewart et al., 2007; Brock et al., 2023). Подобное состояние указывает на насыщение почвы органическим углеродом. Процесс насыщения углеродом зависит от свойств почвы, обеспечивающих физическую (например, агрегация) и физикохимическую (например, образование МАОМ) защиту органического вещества, и от условий окружающей среды, регулирующих микробную деятельность (Craig et al., 2021; Six et al., 2024). Насыщенность углерода рассчитывается по разнице между максимальным и фактическим содержанием органического углерода в МАОМ гранулометрической фракции размером <53(<20) мкм (Когут, Семенов, 2020; Six et al., 2002; Six et al., 2024;). Второй подход состоит в ежегодном внесении органического материала в повышенных количествах, вплоть до экстремальных, до обнаружения факта замедления или приостановки накопления С орг в почве (Семенов и др., 2023а, Семенов и др., 2023б). Недонасыщенная углеродом почва депонирует больше дополнительного углерода, чем насыщенная углеродом почва. Почвы с низкой углеродпро-текторной способностью, например, супесчаные почвы, могут содержать значительные количества общего углерода, но его большая часть находится в незащищенном состоянии и не является депонированным (Brock et al., 2023). Насыщенность углеродом пахотных почв, как правило, намного ниже, чем естественных угодий, а способность к накоплению углерода, наоборот, выше (Когут, Семенов, 2020; Wiesmeier et al., 2014; Six et al., 2024).

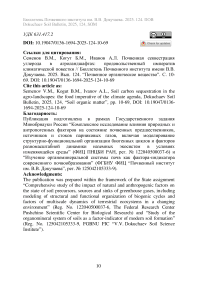

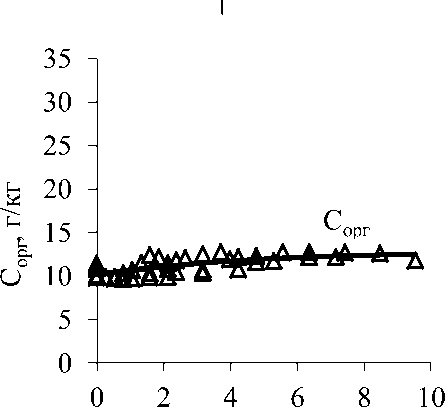

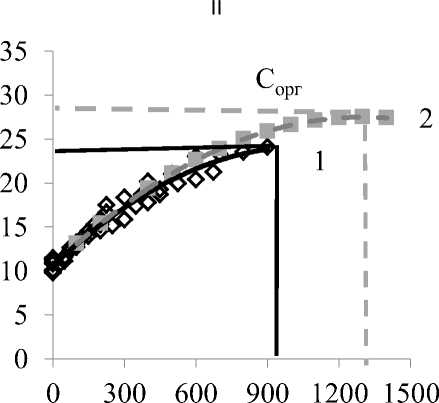

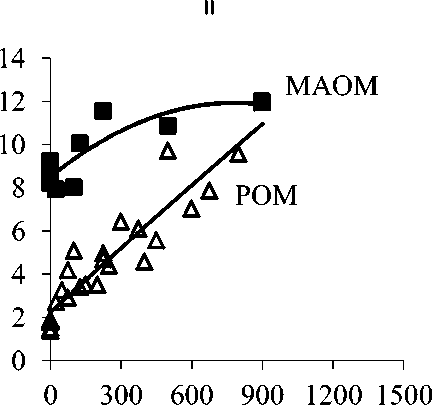

В 9-летнем опыте с ежегодным внесением возрастающих доз минеральных (от N90P75K75 до N360P300K400) и органических удобрений (свежий навоз от 25 до 100 т/га) скорость рекарбонизации серой лесной почвы при минеральной системе удобрения составляла 0.29–0.38 г C/кг/год, а при органической – от 0.76 до 1.56 г C/кг/год (Семенов и др., 2023а). Уровень содержания Сорг в почве при минеральной системе удобрения на 69% зависел от длительности применения удобрений и на 5% от внесенного в почву количества NPK, тогда как при органической системе – на 28% от длительности внесения и на 63% от внесенной массы навоза. В течение начальных 5 лет применения минеральных и органических удобрений скорость накопления Сорг в почве была существенно выше, чем в последующие 5–9 лет опыта. Ослабление прироста Сорг в почве при длительном использовании высоких и экстремально высоких доз минеральных удобрений могло быть обусловлено усилением минерализации органического вещества растительных остатков вследствие сужения отношения C/N с 10.2 на контроле до 9.7 при дозе N90P75K100 и 8.5 при дозе N360P300K400. При органической системе удобрения накопление Сорг в почве замедлялось из-за насыщения почвы органическим веществом (рис. 1).

Нижний уровень насыщения серой лесной почвы соответствовал содержанию C орг 2.34 ± 0.04% от массы почвы и достигался кумулятивным поступлением 700–900 т/га навоза (50–65 т С/га). Верхний предел насыщения C орг в пахотной серой лесной почве, выше которого добавленное органическое вещество не удерживается в почве, составлял 2.75% от массы и создавался внесением 1 300 т/га свежего навоза крупного рогатого скота, содержащего примерно 95 т/га С орг .

Насыщение почвы Сорг при органической системе удобрения было в большей мере (в 2.1–5.2 раза) связано с накоплением лабильного пула POM и в меньшей степени (в 1.2–1.3 раза) стабильного пула MAOM (рис. 1). Чем уже соотношение POM/MAOM, тем стабильнее органическое вещество почвы. Минеральные удобрения вызывали слабые изменения в соотношениях РОМ/МАОМ (0.21–0.24) за 9 лет, тогда как под действием ежегодного внесения органических удобрений эти соотношения возросли до 0.34–1.00. Таким образом, продолжительность эффективной рекарбонизации пахотных почв следует оценивать не только по содержанию и запасам Сорг, но и по размерам и соотношению его лабильных (РОМ) и стабильных (МАОМ) пулов. Если при внесении экстремально высоких доз органических удобрений признаки насыщения почвы могут проявиться через несколько лет (Семенов и др., 2023а), то при низких и умеренных дозах – через десятилетия (Poulton et al., 2018).

Таким образом, рост урожайности сельскохозяйственных культур в мире не сильно отразился на объемах поступления растительных остатков в почву, что делает проблематичными перспективы реализации инициативы “4 промилле” в сельскохозяйственной отрасли. В отличие от естественных угодий агроэкосистемы имеют более низкую общую NPP, значительная часть которой удаляется с поля, поэтому возврат углерода с биомассой в почву на пахотных землях будет ниже, чем в нативных экосистемах, которые они заменили (Janzen et al., 2022). Поэтому в агроэкосистеме, изначально рассчитанной на массовое удаление углерода, простое изменение практики выращивания культур с включением углеродсеквестрирующих технологий вряд ли сможет восстановить потерянные ранее запасы углерода и повлиять существенным образом на климат. Основное препятствие, не позволяющее достичь полной рекарбонизации пахотных почв, состоит и в их недостаточной углеродпротекторной способности, и в ограниченных размерах поступления углерода со свежим органическим материалом, используемом на другие хозяйственные нужды. Большинство пахотных почв недонасыщены органическим углеродом. Но со временем, по мере насыщения почвы углеродом, секвестрация углерода уже не будет сопровождаться его депонированием в почве и, как следствие, влиять на изменение климата.

Довольно быстрая минерализация растительных остатков при низком коэффициенте удерживания углерода в почве существенно уменьшает их секвестрирующий потенциал, но является преимуществом для улучшения текущего плодородия почвы.

Рис. 1. Кумулятивный эффект девятилетнего внесения минеральных (I) и органических (II) удобрений в возрастающих дозах на содержание общего органического углерода (С орг ), твердых органических частиц (РОМ) и минерально-ассоциированного органического вещества (МАОМ) в серой лесной почве (Семенов и др., 2023а, Семенов и др., 2023б). 1 – Нижний предел насыщения, 2 – Верхний предел насыщения.

Fig. 1. Cumulative effect of nine-year application of mineral (I) and organic (II) fertilizers in increasing doses on the content of total organic carbon (C org ), particulate organic matter (POM) and mineral-associated organic matter (MAOM) in grey forest soil (Semenov et al., 2023a, Semenov et al., 2023b). 1 – Lower limit of saturation. 2 – Upper limit of saturation.

Масса навоза КРС, т/га

КЛИМАТИЧЕСКАЯ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ЗАДАЧИ ПОЧВЕННОЙ СЕКВЕСТРАЦИИ УГЛЕРОДА: СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОМПРОМИСС

Содержание и запасы гумуса (почвенного органического вещества) в почвоведении традиционно оценивались с агрономических позиций в качестве базового показателя плодородия почв. С 1990-х годов в России вслед за общемировым трендом доминирующее значение приобрела экологическая оценка почвенного органического вещества и его функций (Семенов, Когут, 2015). Дополнительным импульсом этому послужило принятое в Рио-де-Жанейро (1992 г.) Соглашение по Рамочной конвенции об изменении климата, которое привело к подписанию в 1997 г. Киотского протокола. Поскольку глобальный цикл углерода теснейшим образом связан с процессами в ПОВ, почва как компонент биосферы стала рассматриваться одним из регуляторов концентрации парниковых газов в атмосфере и демпфером климатических изменений. Однако выдвижение климатической повестки не уменьшило значимости ПОВ в сельскохозяйственной отрасли как ресурса в производстве растениеводческой продукции для поддержания продовольственной безопасности населения. По открытым сведениям, от 702 до 828 млн человек, т. е. почти 10% населения мира, все еще недоедают (Zheng et al., 2023).

Вопрос о целевом предназначении ПОВ и углерода стал предметом бурных научных дискуссий, которые продолжаются до сих пор. Следует ли копить почвенный углерод или его использовать? (Janzen, 2006). Какое состояние секвестрированного углерода в органическом веществ почвы предпочтительнее: более инертное и депонированное или трансформируемое и функциональное? (Angers et al., 2022; Basile–Doelsch et al., 2020; Baveye et al., 2020; Berthelin et al., 2022; Chenu et al., 2019; Janzen, 2015; Stockmann et al., 2013). Если с агрономических позиций предпочтительнее иметь лабильное, потенциально-минерализуемое и быстрообора-чиваемое органическое вещество, пролонгированно высвобождающее питательные элементы в достаточных для растений количествах, то для ограничения эмиссии СО2 из почвы, наоборот, желательно чтобы ПОВ было стабильным, а поступающее в почву ор- ганическое вещество быстрее и прочнее стабилизировалось. Роль ПОВ, растительных остатков и органических удобрений в снабжении растений питательными элементами хорошо известна, тогда как климаторегулирующая функция ПОВ остается неясной, как и дискуссионной возможность смягчения изменений климата посредством управления запасами почвенного углерода и его стабильностью в почве. Бесспорной является связь качества и здоровья почвы с ее продукционной функцией, в связи с чем увеличение запасов почвенного углерода и улучшение качества ПОВ за счет почвенной секвестрации атмосферного углерода рассматривается как базисное условие повышения урожайности культур и обеспечения продовольственной безопасности (Lal, 2004b).

Результаты мета-анализа показали, что содержание С орг в почве в интервале от 0.1% до 2.0% коррелирует с урожаем пшеницы и кукурузы независимо от применения минеральных удобрений (Oldfield et al., 2019). При содержании С орг в почве выше 2% не было достоверного прироста урожая, но увеличивался эффект от азотных удобрений. Повышение С орг в почве до 2% способно увеличить урожайность кукурузы в мире на 10%, а пшеницы – на 23%. Этот прирост урожайности эквивалентен увеличению мирового годового производства кукурузы и пшеницы на 5% и 10% соответственно. В более ранней работе было установлено, что нативное ПОВ может поддерживать уровни продуктивности культур, сравнимые с теми, которые получают при применении органических удобрений (Oldfield et al., 2018).

Почвенная секвестрация углерода достигается либо за счет уменьшения скорости кругооборота органического вещества в почве, либо за счет увеличения поступления в почву нового органического материала (Brock et al., 2023). Замедление кругооборота углерода осуществляется путем уменьшения доступности органических веществ почвенным микроорганизмам. Запасы Cорг в почве в этом случае остаются достаточно постоянными, если внешние условия остаются неизменными. Другой путь предусматривает применение материалов с пониженной способностью к разложению (например, биоугля). Однако этот подход исключает стимулирование биологических процессов и здоровья почвы свежим органическим веществом. Низкая минерализационная способность почвы свидетельствует о низком плодородии почвы и низком снабжении растений питательными элементами. Кроме того, любое изменение внешних условий, ведущее к дестабилизации потенциально лабильного органического вещества, может дать импульсный выброс СО2 из почвы.

Увеличение поступления свежего органического вещества, в отличие от замедления кругооборота, является эффективным решением двух задач одновременно: секвестрации углерода и улучшения свойств почвы. В рамках этого подхода используется широкий спектр приемов и средств, обеспечивающих повышение урожая культур и способствующих большему поступлению фитомассы в почву. Агрохимическая группа приемов включает применение минеральных и органических удобрений, оптимизацию почвенных свойств, лимитирующих рост и развитие растений, как кислотность и засоление. Агротехническую группу составляют приемы, направленные на внесение всей побочной продукции культур в почву, в том числе глубже пахотного слоя или размещение на поверхности в виде мульчи, насыщение севооборотов покровными и промежуточными культурами с большой корневой массой, глубокопроникающей корневой системой и с повышенным содержанием лигнина и полифенолов. Большой эффект могут дать селекционные и биотехнологические способы увеличения секвестрирующего потенциала культур. Однако следует учитывать, что всеми этими перечисленными приемами в почве создается довольно динамичный пул незащищенного углерода РОМ, который требует постоянного восполнения и стабилизации. Рациональное использование незащищенного лабильного пула РОМ на поддержание агрономических функций почвы является такой же важной задачей, как и удержание депонированного углерода пула МАОМ. Особую роль пул РОМ выполняет в песчаных и супесчаных почвах, в которых фракция пыли и глины, стабилизирующая углерод, невелика.

Углеродная дилемма, “обновлять углерод, увеличивая плодородие почвы или депонировать, ожидая смягчения изменений климата”, получила развитие в опубликованной работе в виде занятного положения: “Углерод для почв, а не почвы для углерода (Carbon for soils, not soils for carbon)” (Moinet et al., 2022). По мне- нию этих исследователей, главное в сервисных услугах ПОВ – это выполнение агрономических требований, заключающихся в обеспечении продовольственной безопасности. Почвенная секвестрация углерода, направленная на смягчение последствий изменения климата, должна рассматриваться как дополнительная услуга, приносящая побочную выгоду для сельскохозяйственных почв. Увеличение Сорг в почве даже без долгосрочного его депонирования способствует повышению устойчивости почвы и агроэкосистем к изменению климата и минимизирует риски отрицательного действия изменений климата на NPP и, как следствие, на поступление углерода в почву. По нашему мнению (Когут, Семенов, 2020; Когут и др., 2021), компромиссное разрешение этой дилеммы возможно через призму триединой задачи “сохранения и повышения гумусированности почв, увеличения урожайности сельскохозяйственных культур и сокращения эмиссии углекислого газа в атмосферу”. Причем речь идет не столько о сокращении эмиссии С-СО2 почвой агроэкосистем, сколько об уменьшении его выбросов стационарными и мобильными источниками, используемыми в агропромышленном комплексе. Как следствие, неразумно требовать от почвенной секвестрации углерода компенсировать выбросы С-СО2 другими антропогенными источниками. Более реалистичной целью почвенной секвестрации углерода является полная компенсация минерализационных потерь С-СО2 из почвы, выбросов животноводческими производствами, в том числе из навозохранилищ, и машинным парком (Baveye et al., 2020).

В этом контексте нужно разделять климатическую цель почвенной секвестрации и агрономическую с соответствующими уточнениями в терминах. В климатически ориентированном понимании почвенной секвестрации обязателен акцент на продолжительность удержания углерода в почве, тогда как для агрономически ориентированной секвестрации главным критерием является факт перемещения углерода в почву и повышение его содержания в почве. Такой подход эффективно проявляется в условиях разных ландшафтов и типов почв. Так, например, для сильноэро-дированных почв требуется проведение противоэрозионных мероприятий в сочетании с приемами по возмещению ранее утраченных запасов углерода (многолетние травы, залужение, залесе- ние и т. п.), дающих климатические и агрономические выгоды. На легких пахотных дерново-подзолистых почвах следует применять агробиотехнологии, способствующие увеличению содержания и запасов ПОВ, причем их действие может быть направлено как на повышение эффективного и потенциального плодородия почвы, так и на рациональное использование нестабилизированного органического вещества. Для сильногумусированных черноземов из эколого-экономических соображений важно сохранение имеющихся запасов почвенного углерода, а не увеличение. Параллельное решение продовольственных и климатических задач с помощью почвенной секвестрации углерода видится в совместном использовании в земледелии технологий как продолжительно удерживающих, так и обеспечивающих краткосрочное сбережение углерода в почве. Например, внесение биочара или полосное полезащитное лесоразведение и выращивание покровных культур с глубокопроникающей корневой системой в сочетании с поверхностным размещением растительных остатков при нулевой обработке. Однако эффективность использования таких комплексных углеродсеквестрирующих систем требует экспериментальной проверки.

Разумный компромисс климатической и продовольственной повесток видится также в оптимизации землепользований. Будущая работа должна быть направлена на выявление регионов, ландшафтов и угодий, которые лучше подходят для секвестрации углерода и экосистемных услуг, либо более подходящие для агро-продовольственных систем включая животноводство (Steven, 2018; Bilotto et al., 2023). Заброшенные пахотные земли могут быть повторно использованы для поддержки продовольственной безопасности и смягчения последствий изменения климата. В период с 1992 по 2020 гг. в мире было заброшено 101 млн га пахотных земель, главным образом в России, Китае и Бразилии (12.4, 8.7 и 8.4 млн га соответственно) (Zheng et al., 2023). Рассчитано, что 61 млн га заброшенных пахотных земель пригодны для земледелия, а 83 млн га – для лесовосстановления. Вовлечение в оборот этой части заброшенных земель могло бы обеспечивать производство продуктов питания на 29–363 Пета-калорий в год и секвестрацию от 79 до 290 млн т C/год. Эти впечатляющие перспекти- вы убеждают в необходимости национальной оценки качества почв всего земельного фонда Российской Федерации, чтобы от-контурировать земли для производства продуктов питания и для экологических услуг. Основой для такого рода работ может служить разработанный в ФИЦ “Почвенный институт им. В.В. Докучаева” ГОСТ Р 70229-2022 “ПОЧВЫ. Показатели качества почв”, который введен в действие 01.01.2023, а также зарегистрированная база данных № 2023624274 от 29.11.2023 “Базовое содержание углерода в почвах сельскохозяйственного назначения Российской Федерации для климатических проектов”.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Почвенная секвестрация углерода рассматривается как процесс переноса атмосферного CO2 в средне- и долгоживущий (10– 100 лет) пулы органического вещества почвы с целью решения современных проблем продовольственной и климатической безопасности. Предлагается дифференцировать понятия “накопление”, “секвестрация” и “депонирование углерода” в почве, базируясь на источнике и месте происхождения, времени оборачиваемости и глубине аккумулирования углерода. Авторские определения терминов “почвенная секвестрация углерода” и “почвенное депонирование органического углерода” в основном удовлетворяют этим критериям и впервые закладывают в эти формулировки количественные критерии. К основным факторам, лимитирующим почвенную секвестрацию углерода, могут быть отнесены следующие: 1) недостаточная эффективность фотосинтеза и ограниченные объемы NPP, как и слабая углеродпротекторная способность почв; 2) небольшая фактическая доля свежего органического вещества, поступающего в почву, которого недостаточно для значимого сдвига запасов почвенного углерода; 3) быстрое разложение и низкое удерживание в почве углерода растительных остатков; 4) насыщение почвы органическим углеродом по мере поступления свежего органического вещества и стабилизации продуктов разложения. Почвенная секвестрация углерода является стратегией, сочетающей достижения разных наук и технологические решения производств с экономическими, природоохранными и гуманитарными выгодами. Однако текущие объемы почвенной сек- вестрации углерода остаются все еще малыми, а темпы распространения углеродсеквестрирующих технологий в практике слишком медленными, чтобы получать ощутимые практические результаты.

Наиболее надежную информацию по отклику содержания и запасов органического углерода и его пулов на климатические (>30 лет) флуктуации можно получить только на целинных почвах в заповедниках и пахотных почвах в многолетних (>30 лет) и длительных (>50 лет) полевых опытах. Гумусовое состояние целинных почв находится в равновесном, а большинства пахотных почв – в квазиравновесном состоянии, что позволяет при наблюдениях за временной динамикой С орг однозначно связывать ее с погодными и климатическими факторами. Мониторинговые площадки почвенных пулов и потоков углерода следует размещать в географически близких местоположениях с уже функционирующими длительными полевыми опытами, рассматривая их в качестве естественных контролей. Это позволит привязать динамику и эффекты будущих изменений запасов углерода с уже состоявшимся откликом почвенного углерода на изменения климата за полувековые и более продолжительные временные отрезки.

Климатическая и продовольственная повестки – равноправные цели почвенной секвестрации углерода, которые могут дополнять, но не заменять друг друга. В управляемых экосистемах приоритетной целью является получение основной продукции. Почвенная секвестрация углерода в агроэкосистемах должна, главным образом, компенсировать минерализационные потери углерода и его экспорт с хозяйственно полезной продукцией, а также увеличивать запасы ПОВ в расчете на рост урожая культур. Заброшенные земли должны быть окультурены и вовлечены в оборот либо для производства продовольствия, либо для смягчений изменений климата. Необходимо создание глобальной и национальных баз данных о потенциале секвестрации углерода почвами агроландшафтов как информационной основы для принятия продовольственных и климатических решений.