Почвенно-агромелиоративное районирование как информационная основа инвентаризации почвенного покрова пахотных земель России

Автор: Булгаков Д.С., Рожков В.А., Карманов И.И.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 76, 2014 года.

Бесплатный доступ

Предлагается вариант скорректированного районирования, в котором обновлены таксоны, дана новая интерпретация системам земледелия, уточнены качественная и количественная характеристики почвенного покрова пахотных угодий. Материалы районирования интересны с исторической точки зрения. Они позволяют проследить этапы развития содержания целевого районирования. Эти данные могут быть полезны при разработке новых специализированных районирований с использованием современных информационных методов для прогноза развития сельского хозяйства.

Почвенно-мелиоративное районирование, ландшафтно-почвенно-экологическая и климатическая характеристика почвенного покрова, почвенно-агромелиоративные регионы, кластерный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/14313597

IDR: 14313597 | УДК: 631.4

Текст научной статьи Почвенно-агромелиоративное районирование как информационная основа инвентаризации почвенного покрова пахотных земель России

Территория России характеризуется разнообразие природных (почвенно-климатических) условий, определяющих почвообразовательные процессы, свойства и плодородие почв, устойчивость их к различным видам деградации, а также возможности эффективного использования почвенного покрова при решении региональных задач сельского хозяйства.

Очевидно, что рациональное использование земельных ресурсов страны возможно только при знании состояния свойств почв и почвенного покрова. Антропогенное воздействие на почвы и почвенный покров в природных зонах различно и имеет свои особенности, которые необходимо учитывать в практике сельского хозяйства. Это обстоятельство отражается в различных видах районирования территории страны, включая целевые. Обоснованная разработка новых целевых районирований с применением современных информационных методов может быть осуществлена при знании уже имеющихся районирований подобного типа. С этой целью в статье представлен краткий анализ различных видов районирования, включая более подробную информацию по почвенно-агромелиоративному районированию.

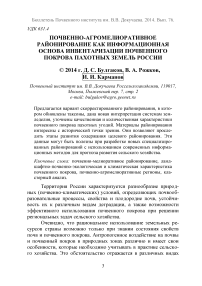

Еще в ХIХ в. В.В. Докучаев (1883)предложил районирование территории европейской части России в границах распространения черноземов, а позднее вывел закон природной зональности, который указывал на связь климата, почв, растительного и животного мира (Докучаев,1899). Последующие исследования полностью подтвердили идею зональности В.В. Докучаева (рис. 1).

Этот достаточно очевидный не только для России и почвоведения факт отразился в работах середины ХХ в. изданием серии районирований страны (СССР) различной целевой направленности: геоботанического (1947; 1954; Лавренко, 1949; Шенников, 1964); геоморфологического (1947; Воскресенский и др.,1980); гидрологического (Троицкий, 1948); почвенно-географического (Добровольский и др., 1981; Карта, 1983, 1997; 2011), Добровольский, Урусевская, 1984);естественно-исторического (1947), почвенно-географического (1962). Они представлены в виде монографий или крупных статей с картографическим сопровождением, что свидетельствует о научном интересе к этой проблеме. В это же время появляются физико-географическое (Исаченко, 1965; 1991; Гвоздецкий, 1967, карта), агроклиматическое (Шашко, 1967; 1985), лесорастительное (Курнаев, 1973), природно-сельскохозяйственное (1975, 1983, 1990), природное (Мильков, 1977, Прока-ев, 1983), климатическое (Селянинов, 1958; Колосков, 1971; Атлас СССР, 1984), ландшафтное (1983; Чупахин, 1984; 1987; Киреев и др., 1992), лесоводственное (Колесников, 1973; Курнаев, 1973); сельскохозяйственное (Ракитников, 1989, карта), природномелиоративное районирование (Шульгин,1980; Зайдельман и др., 1997, 2004) и другие районирования.

Из перечисленных выше районирований, цель которых обеспечить сельское хозяйство природной информационной базой и учесть региональные особенности сельскохозяйственного произ- кД

Рис. 1. Схема изменения климата, растительности и почв на профиле Восточной Европы в направлении с северо-запада на юго-восток, до Прикаспийской низменности (Вальтер, 1975, с. 142).

%/зоны 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314

94 | | | | | | | |...| | | | ||

85 | | | |...| |...| |.....| | | ||

76 | | | | | |......|...| ||

67 |...| |.....| | | ||

58 | |..........| |.........||

49 | | ||

40 |..............|.........................||

31 ||

23 ||

14|

-

5|

Рис. 2. Дендрограмма природно-сельскохозяйственных зон.

водства, в большей степени отвечавшее поставленной цели было разработанное в 70-е годы прошлого столетия, природносельскохозяйственное районирование СССР (1975). В этом районировании на равнинной территории выделено 14 зон и 47 провинций, в том числе на территории России 11 зон и 36 провинций, которые охарактеризованы шестью показателями: коэффициентом континентальности, нижней и верхней границей эффективных температур и коэффициента увлажнения, а также био-климатическим индексом.

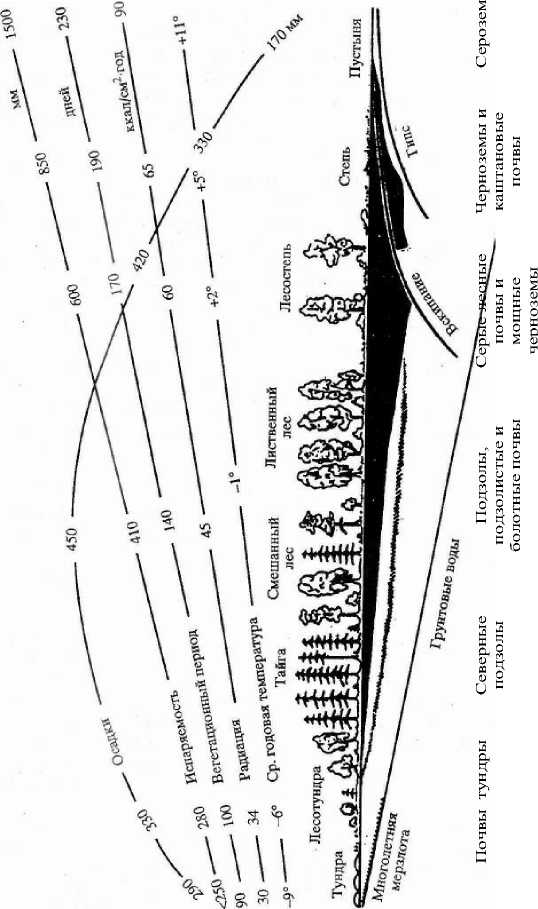

Приведенный ниже результат кластерного анализа материалов районирования (Рожков, 1989) позволил получить количественное представление о взаимоотношениях зон и характеризующих их показателей в пространстве (рис. 2).

Данные рис. 2 показывают уровень природного сходства или различия между зонами, что либо подтверждает обоснованность выделения зон, либо отрицает необходимость их самостоятельного выделения. Например, разделение зон 8 (полупустынной) и 9 (пустынной), уровень природно-сельскохозяйственного сходства между которыми составляет 94%, показывает, что при бόльшей степени генерализации информации такое разделение, учитывая природные данные, не является обязательным. Или между кластерами 3–5 и 6–7 мера сходства не превышает 58%. Такая же мера сходства между кластером 8–12 и зоной 13. Иными словами, чем меньше мера сходства, тем более крупные по охвату территории будут занимать ареалы районирования, переходя на другой таксономический уровень (например, область, пояс).

В целом такой анализ дополняет представление об обоснованности дифференциации территории и способствует принятию

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2014. Вып. 76. оптимальных управляющих решений. Впоследствии оно оказалось базовым для ряда целевых районирований.

В современный переходный к рыночным отношениям период сохраняется интерес к знанию о распределении почвенноагромелиоративных ресурсов по отдельным регионам страны, определяемым в результате оценки их природного потенциала на основе различных видов районирований. Одно из которых– разработанное в 80-е годы прошлого столетия комплексное почвенноагромелиоративное районирование пахотных земель СССР, его целью и особенностью является учет комплекса агромелиоративных мероприятий в привязка их к зональными системами земледелия. Однако в связи с изменением политических и социальноэкономических условий на территории СССР и выделением Российской Федерации в новых государственных границах возникла необходимость провести некоторую корректировку (уточнение границ, таксономических единиц и содержания их характеристик) выше названного районирования применительно к территории пахотных земель только России. В основе нового уточненного районирования использована информация почвенно географического и природно-сельскохозяйственного районирова-ний СССР с отражением некоторой генерализации контуров земледельческих ареалов (Шишов и др., 1987), а также учтены сведения, приведенные в публикации (1989).

В комплексном почвенно-агромелиоративном районировании пахотных земель СССР (Розов и др., 1989) выделены почвенно-агромелиоративные регионы с подробной качественной и количественной характеристикой почвенного покрова пахотных угодий, приводятся данные по систематизации агрономических, агромелиоративных и агротехнических мероприятий по силе их воздействия на агроэкосистемы. Материалы районирования имели целью скорректировать сельскохозяйственную деятельность человека в масштабе крупных природных регионов (Экологогеографическое картографирование…, 1990) .

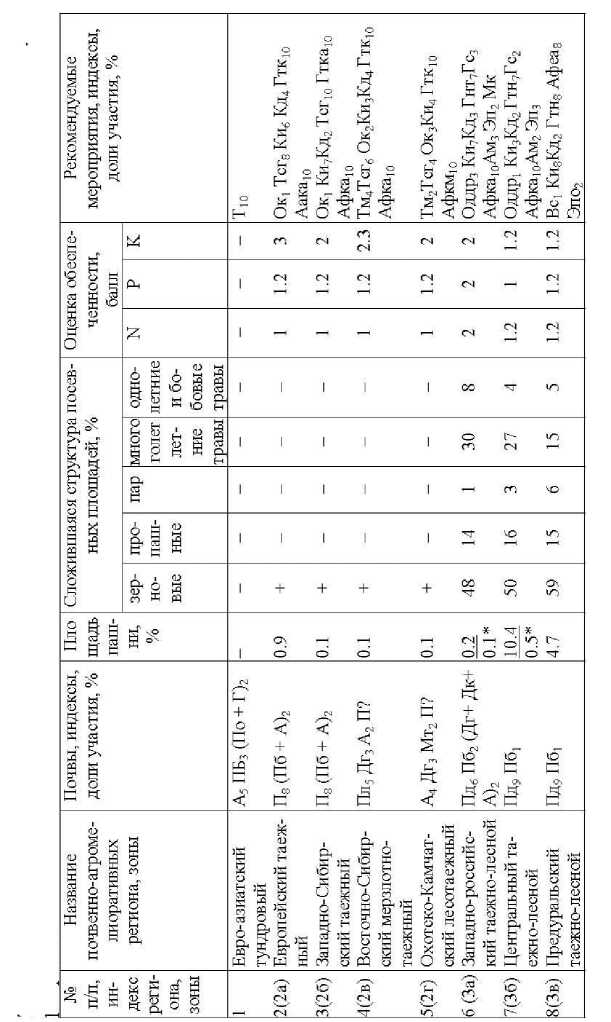

Основными таксономическими единицами скорректированного почвенно-агромелиоративного районирования России на равнине сохраняются почвенно-агромелиоративная зона и почвенно-агромелиоративный регион, в горах – горная область и горный регион. Зоны выделяются по балансу тепла и влаги, регио-

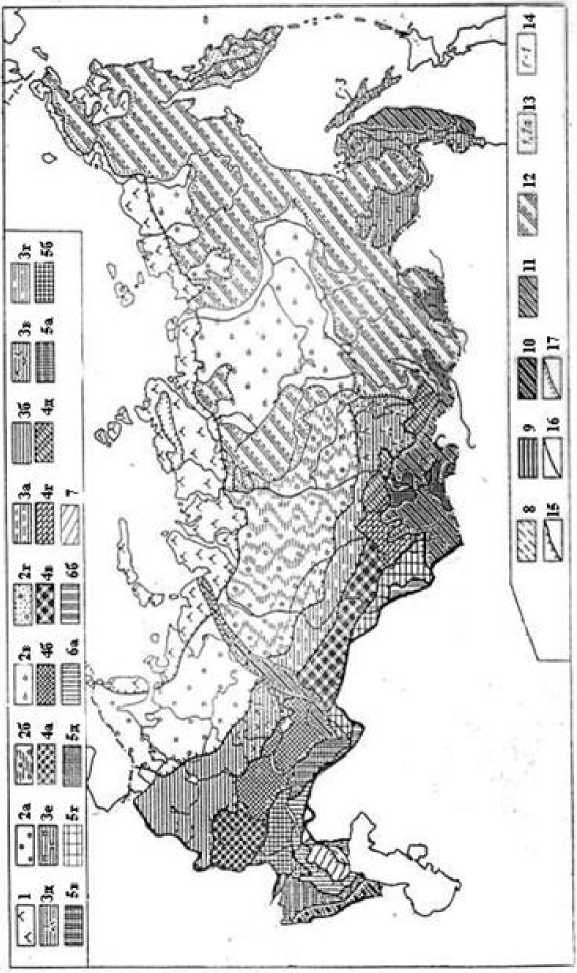

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2014. Вып. 76. ны – по температурным различиям (в меридиональных отрезках зон), условиям увлажнения и континентальности климата (в широтных отрезках зон). В этом уточненном районировании выделено 9 почвенно-агромелиоративных зон, одна группа горных областей, 23 равнинных и 3 горных региона (в отличие от районирования СССР).

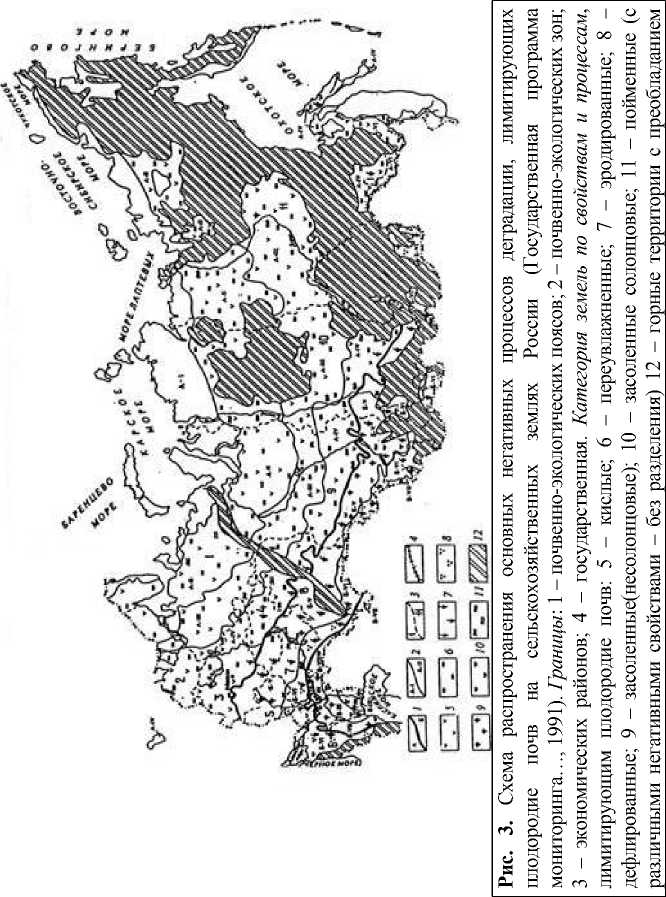

Детальная характеристика горных областей и регионов не приводится (из-за отсутствия достоверных систематических сведений), хотя на картосхеме они обозначены. В новом варианте комплексного почвенно-агромелиоративного районирования территории России учтена также информация об основных негативных природно-антропогенных процессах деградации почв (рис. 3). Для каждого региона дана обобщенная экспертная (в связи с отсутствием современных достоверных сведений) характеристика по площадям (от общей площади пашни России), занимаемым пашней, в том числе осушенной и орошаемой; составу почвенного покрова и долям почв его составляющих; сложившейся за много лет структуре посевных площадей и долям площади, занимаемой теми или иными культурами; качественным и количественным оценкам обеспеченности почв необходимым для питания культурных растений азотом, фосфором, калием и необходимых дозах органических удобрений для поддержания бездефицитного баланса гумуса; по агробиотехнологическим адаптивно-ландшафтным (в отличие от зональных) системам земледелия региона с учетом почвенноагроклиматических характеристик и указанием приемов агротехнической обработки (например, лесостепные, агролесомелиоративные, влагонакопительные, ирригационные с использованием разноглубинной отвально-безотвальной обработки, кислотопонижающие, гумусонакопительные, противоэрозионные, предупреждающие переуплотнение почв). Составляющие этой характеристики закодированы в виде буквенной и цифровой информации (табл. 1).

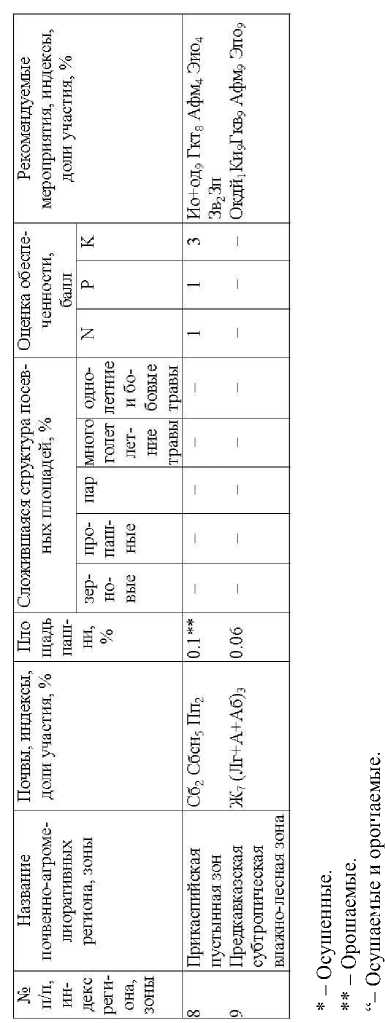

Кроме того, приводятся данные по 11 агроклиматическим показателям (табл. 2), характеризующим теплообеспеченность, суровость зим, влагообеспеченность, континентальность для одного или группы регионов (при малых различиях этих показателей).

Рассматриваемое скорректированное районирование отражает соотношение агрономических и агромелиоративных мероприятий и может служить исторической основой для прогноза изменений на уровне крупных административных единиц (рис. 4).Таким образом, в таблицах в краткой форме охарактеризованы таксоны районирования, однако эти материалы, на наш взгляд, требуют дополнительных комментариев.

Зона тундровых арктических почв соответствует территории Евро-Азиатского умеренно континентального и континентального, избыточно влажного, не обеспеченного теплом ареала (1) с преобладанием многолетнемерзлых пород и широким проявлением криогенных процессов. В сельскохозяйственном отношении регион не имеет промышленного значения (без оленеводства). Земледелие имеет очаговый характер и направлено на частичное удовлетворение местных потребностей с использованием при этом закрытой и полузакрытой тепличной агротехники, искусственного терморегулирования и длительного светового дня.

Северо- и среднетаежная зоны глеево-подзолистых и мерзлотно-таежных почв, различного гранулометрического состава, в мелиоративном отношении делится на 4 региона, имеющие свои особенности, но также промышленно незначимые. Причем земледелие распространено в основном во втором европейском регионе.

2а. Европейский таежный регион характеризуется слабо и умеренно континентальным, избыточно влажным климатом с недостатком тепла и умеренно холодной, достаточно и многоснежной зимой. Пахотные угодья представлены незначительной площадью с возделыванием раннеспелых культур, в том числе зерновых (серые хлеба). Адаптивно-ландшафтные системы земледелия должны быть направлены на применение почвенноагромелиоративных мероприятий: осушение, терморегулирование, снижение кислотности, гумусонакопление, внесение азотно-фосфорных удобрений, регулирование паводков.

-

2б. Западно-Сибирский болотно-таежный регион отличается от европейского большей континентальностью и более холодной зимой. Пашня имеет крайне незначительное распространение на подзолистых и аллювиальных почвах с возделыванием яровых раннеспелых культур, включая зерновые. Системы земледелия имеют ту же направленность, что и европейский регион.

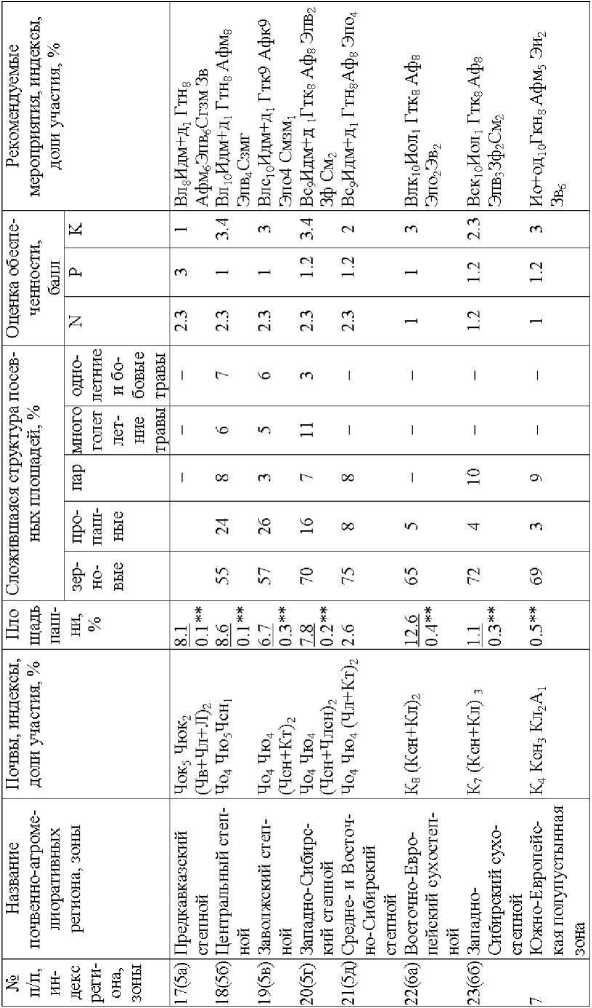

Таблица 1. Ландшафтно-почвенно-агрономическая характеристика территории России и рекомендуемые мероприятия________________________________________________________________________________________

С

о

И X»

IS

Я Я

С Ы Q i|£ sh

О ч

8

И

с

с

i

-& к

4 | о о

И щ < я

° я £

1 i f <

? 8 Й ^ ^

3 И к><7 со

< ш < m < m <

к

О §

О

10

. . , СП Т 'Т

ГЧ ■ гч гч ■ ■ ■ ГЧ

ГЧ ГЧ СП сп

—*

. . гч гч _ гч ^

Г-1

, _( 'ТО; сП О

' ' ' сП гй r

*

о к

S |

н Я" ° 5 5 g I и 1к

о R и

В g i S В £ to S 8 ^ К £

3

1П II СО Ch in II

§ 2

^ I

1

О'

1 to to II

я

VO II 'ТОО II

6 з к Ий

5

Ш) ГЧ О VC сП О

—1 СП ГЧ ^н ^н ОО ^

Н в со Я И

о т- in vo сп о о о

О Й А -

■Г

* 00| ^ о о гч

2

о си сч| о

i=

4 И

S

5 &

ч

to с

5

О ^^ tr ЕВ .ЕВ 5 ф

Тб ;х

И ю Н- m m m rt ^

и о В g ^1

Я

о

1 н

С

С

1н

1

2’ b В

у

1

LO

з и

d 2 В

” S H 1

SHo^-^ 3 5 н £

g 4 H s

8 о )Я

О 1 Е

Я У Ян зЯ 2

Й]§ 8 8 g н В 2 И

ьЯ и С и п 8 о С н О к

t

к к

t

L 6 : - & с

г 8

сП.

^ ^ ^

0^-1 ГЧ СП 'T 'П ю

1 1 '1 1 1 1 ^^ < "1 1 1 1 "' I

Таблица 2. Агроклиматическая характеристика почвенно-агромелиоративных регионов, Зон

|

£ Ё о |

8 g 18 |

к g о к к |

0Q ш о О ю О о Д ^ гч сп Д Д ,—। 7 11 I । Д О g О оо -г |

|

|

А & О К к у к 10 о о & к m |

Mty -& a g g И Щ |

8 1 S |

m m ^ В А ^ m BBT У 7 7 7 |

|

|

8s 13 К | « C Mi | co К О |

1 9 |

. . о о S о й О о 1 о 1 1 нА СЧ ГЧ О ГЧ О |

||

|

К |

000 о о й ой й Коо 1 о 1 1 гч гч о гч *0 о |

|||

|

g 3 о |

ООО 5 1^0 о 777 ^ g 17 7 ООО ^0 о о гч ’Т mi ‘^ ин 10 |

|||

|

1 о 8 й о |

9 fig f 6 M Й к S * e & |

£ S 5‘ S о о "Т ^ |

||

|

Й^ГЙ 5T О 3 2 § ° £ н 3 К |

5 ? |

। св S £ &М а Ар о |

। ^ со 1 г т, 'У L о L ; ^ 7 ^ гч г 1 гч о —; |

|

|

7 С е |

1 |

m '. 1. '. : । -—। о 2 = 7 m “ 2 7 V у 7 7 7 । 1 у ор |

||

|

о к CD У 1 10 о о Н |

&|М &§« М |

9 2 2 m Д о 7 7 7 7 g о 2 § 7 |

||

|

у i |

9 з Е К д 0 ю о |

1 £ о о о 10 оо о 0 *0 I о £ о о £ 0 i> 0 ю 00 0 *—। о 1 со Gd '-о |

||

|

8 |

о 2 7 7 §7 S g 7 7 7 go о |

|||

|

9 « 7 5 &§ а § § у в С 1S № ® к |

1 * в 1 is3s й й ’S ’В о В 8 ^ S g g к g Й 0 Q I g а а 9 S 7 S ° Н У g В 8 о 6 Д 9 щ н Ы н сг> О К CQ О к О 5 со & К КГ н |

|||

|

а и со |

||||

|

ihH liH |

к 8 о к к |

МП МП О )S ° ТГ MD Д гч гч р 3 tn — ГЧ II 1 Й I II мп о о ч К О ОО юг- —1 ^ g ю со с^ |

|

|

б О К к tr К S о о ^ а m |

й h и R Й 43ч к о tup |

ГП С**1 5 ГП ^ О о mm Ч m ^1 Ч зз 3 1 3 |

|

|

§з|1 й о ' S и 8 Й а £ и & G | g С 5 ж £ 'и § 8 5 | |

g а и |

8 8 ^н о ^ Й оо о ГЧ m ю ,Д |

|

|

а а а |

оо 2 8 2 <А 5) |

||

|

о |

? 7 7 т ° ° ^ ОО О ^ о о о ю -п mi ^ 'Н -т- mi |

||

|

i В о 8 g и |

III Iе р |

7 7 1 7 7 |

|

|

as s gig |

§ ■ о ^ S К R В « g й 1Q О |

МП MD I 00 ^ МП О 1. 1. : о ГЧ ^ 7 1—1 mi ^ СЧ ^ |

|

|

а о а |

: О , : СО : г- : гч : :г: о о ^н ю ^н т7 гч а- гч co ^ mi ^н i> гч 7171 ^ 1 7 1 । 1 7'7' |

||

|

к к о В Ю О о I Н |

° й g |

1 ю । гч ° 7 । Д г- о гч 5 гч । 7 m ^ о 7 ^ |

|

|

и |

2 3 В S ^ К у ^ IQ О |

0^0^ ^ О О О о S ^ S ^ ^ 5 m S Ox ix Ох т со 2 ю S ~ гч 2 —' У ^ 00 СЧ ГЧ m S ГЧ S ГЧ |

|

|

7 S |

8 оо S S S 8 8 7 7 7 7 7 о о 8 8 8 § о чр 8 |

||

|

° й 7 8 О § Sis |

В о 2 £ к ’S „ р g |1 i 1ж g 1 11 g i S )S J g 11 i s 11 С н cn О И 0 н^к н !=Г у и С о сп О и |

||

|

§ I it 1 а д u D |

й Pi mm ч- ч- тг § ^ ^ *~^ ^ с7 V |

||

|

s к о ^ |

§ = в । Ё g | |

s 8 О к к |

2 ^ § §, о г-i о? 2 СЧ С4 1—< -—' С4 ГЧ С4 ГЧ 1 1 1 1 1 1 1 1 'Т I^J О *rj О О О 1^ т—< СЧ 1—1 -—' ^ ГЧ СЧ -—1 |

|

|

^15 -е у н g |

8 £ |

7 7 7 ? |

7 7 7 "7 О Г7 Г 7 "7 *5 |

|

|

о к к tr К |

Р 13 R о S и Й s н I 5 § ’В В * В | |

и й |

^ ^ 7 о 7 2 о 3 $ 5? S 3 $ $ 2 2 7 00 00 Г" со о |

|

|

S о о ^ |

5 к й |

7 7 7 7 |

||

|

§ 7 5 § о |

12 2 2 2 3 5 5 О О О Ю О О О in г*э с<) гч сч гч |

|||

|

i В О |

и 5 К £ Ogg |

о § 2 |

212 22222 5 |

|

|

8 If |

г к н §« g А Ю о |

V© О -Ч- ^ 00 С^ I о 1. : ^ 1. ^^СзгЧ'У-^^^С) |

||

|

8 g и |

6 О g н К |

8 й |

= О\ = О> | 7 = ^ = О 5 00 Г'- ^Н 00 ^-( : . • О1 м 0-1 m ГЧ1-1 7 1 7 1 ^ 7 " 7'7 1 |

|

|

о к |

ЫР|

Д Й S Д R ° о ^ ^ хс 2 7 |

с-i 7 7 7 В |

|

|

к о У R |

и |

2 3 В К ^ ^ PQ ^ ^ О |

^ § Й р О g 0^2 § о § ^ = 2g 27^^^?^йй^7^2^ ^° |

|

|

Ю О о I Н |

i |

Ж: g 8 |

S 2 S 7 § 2 2 2 2 с S § S 2 г —1 —- г-1 Г-1 г |

7 о S гч Г-1 гр 12 2 гч |

|

6 I О С |

&в § Е |

5В 8 ® 1 >§ к ’§ 8 § ф Р Р |

О Р & 6 б 1 Р §u | g g в гв в F g P & £ |

|

|

К S |

8 В а" § Ч р, u п |

7? ^ ^ '« 7? 'ч 52 52 <2- i/7 4D О 00 О\ О —। ГЧ -^ —1—1 —1 —1 Г| ГЧ Г-1 |

||

|

6 а л в В j 111 i |

к 8 О к к |

й гч гч ^ 1 1 II 4D О С гч ° 00 8 ^ |

||

|

в о к к tr К S о о ^ к m |

is IH |

о в с 3 5 а 1 |

1 S |

^ ^ ^ ^ ? ? д Т |

|

5 8 з 5 з в : о |

S и РЭ |

§ Р m Я О о о “ ГЧ 1—1 С*Э |

||

|

5 и РЭ |

III! |

|||

|

S g о |

7 7 7 7 ° о -5 g |

|||

|

1 5 8 g и |

з 2 ■ S у н О 2 О 5 « е & |

7 7 7 7 |

||

|

1 3 о D 5 |

6 К R § м g Я ю о |

00 г-н : m ; гч 1. + ^ 1 Т 1 С*Э 00 1 + |

||

|

8 РЭ |

Р 2 Т 7 ~ 7 1 7 7 7 |

|||

|

о и к -V В Ю О н |

п |

§ Рия 8 ^ Р” «л |

m2 27 2 °g 7 |

|

|

и 1 |

^ М :&gS g в е S о |

cig g g m У g ° ° r i ГЧ ~ "T n |

||

|

В 8 |

S S о 9 7 7 7 7 гч гч m 9 |

|||

|

РЭ м ° Й 2 § &§ g К |

1 it iMlii ° о s О о к 6 I is 7 | в | g л ВРн2ОоосСнни2к h я noth сп О о Я И К С К С о РЭ со |

|||

|

Hh'i R Д U CO |

СЧ г- СО О\ |

|||

Примечание к таблицам и картосхеме. Почвы: А – аллювиальные, ПБ – тундровые подбуры, Г – глеевые тундровые, По – подзолы, П – подзолистые, Пд – дерново-подзолистые, Пб – болотно-подзолистые, Пл – палевые, Дг – дерново-глеевые, Мт – мерзлотно-таежные, Дк – дерново-карбонатные, Лб – бурые лесные, Лч – лугово-черноземовидные, Лг – луговые, Л – серые лесные, Чв – черноземы выщелоченные, Чт – черноземы типичные, Чл – лугово-черноземные, л – луговые, сн – солонцеватые, Чо – черноземы обыкновенные, Чю – черноземы южные, к – карбонатные, К – каштановые, Кт – темно-каштановые, Кл – луговокаштановые, Сб – бурые пустынные, Пп – песчаные пустынные, Ж – желтоземы, Аб – аллювиально-болотные.

Индексы системы агромелиоративных мероприятий. Терморегулирова-ние–осушение–ирригация–влагонакопление–борьба с эрозией: Тс – сгон снега; Ок – открытые канавы; Идм – дождевание мелкокапельное; Вл – лесные полосы Эп – плоскостная эрозия; Тг – грядковые культуры; Окр – открытые канавы с двойным регулированием; Ид – дождевание; Вк – кулисные посевы; Эо – овражная эрозия; Тм – протаивание мерзлоты; Оам – агромелиоративное регулирование; Ио – орошение по бороздам и полосам; Вс – снегозадержание; Эв – ветровая эрозия; Од – закрытый дренаж; Иод – орошение по бороздам и полосам; Эи – ирригационная эрозия; Одр – закрытый дренаж с двойным регулированием; Ил – лиманное орошение; Эз – закрепление песков.

Гумусонакопление: агрохимические мелиорации–борьба с кислотно-стью–борьба с солонцеватостью – борьба с засолением: Гт – травосеяние; Ак – внесение калия; Ки – известкование–гипсование; Зв – регулирование поливов; Гс – сидераты; Аф – внесение фосфора; Кд – доломитизация; См – мелиоративная вспашка при вторичном засолении, дренаж; Гн – навоз; Аз – внесение азота; Гк – компост; Ам – внесение микроэлементов; Сзм – землевание; Зп – промывка солей. Цифры в формулах почв и мелиораций – декапроценты от площади пашни в регионе.

Оценка обеспеченности NPK: 0 – очень низкая, 1 – низкая, 2 – средняя, 3 – повышенная, 4 – высокая.

В первом столбце даны порядковые номера почвенноагромелиоративных регионов, в скобках цифрой и буквой даны индексы регионов, а цифрой – зон. Регион (зона) с индексом 3а – на картосхеме не показан, так как находятся – за пределами общей территории России (Калининградская область). Горные области и регионы обозначены в легенде к картосхеме: 10 – Кавказский; 11 – Урало-Южно-Сибирский; 12 – Урало-Северо-Сибирский; 13 – обозначения индексов зон и регионов; 14 – обозначения индексов горных регионов; 15 – границы природно-сельскохозяйственных зон; 16 – границы почвенноагромелиоративных регионов; 17 – границы горных областей.

Рис. 4. Комплексное почвенно-агромелиоративное районирование территории России.

2в. Восточно-Сибирский мерзлотно-таежный регион отличается резко континентальным, местами полузасушливым и полу-влажным климатом, недостаточно обеспеченный теплом, с исключительно холодной, но умеренно снежной зимой. Пашня занимает небольшие площади на аллювиальных, дерново-глеевых и палевых почвах. Возделываются яровые раннеспелые морозостойкие культуры. Системы земледелия имеют ту же направленность, что и предыдущие регионы. В южной части региона как сельскохозяйственные угодья могут использоваться особые природные посттермокарстовые образования - аласы.

2г. Охотско-Камчатский лесотаежный регион находится в зоне приморского влажного климата, поэтому континентальность не выше средней, но тепла недостаточно, а зима многоснежная, умеренно и очень холодная. Пашни мало и распространена она на аллювиальных, подзолистых и дерново-глеевых почвах. Системы земледелия имеют ту же направленность, что и предыдущие регионы.

Южно-таежная лесная зона дерново-подзолистых, бурых лесных, луговых, дерново-карбонатных и дерново-глеевых почв, включает 6 почвенно-агромелиоративных регионов с достаточным распространением земледелия, особенно в европейской части.

3а. Западно-российский таежно-лесной регион, выделенный в границах территории России (Калининградская область), также как и регион 2г, находится в зоне приморского климата, но более теплого, влажного, умеренно континентального, выше среднего обеспеченного теплом с мягкой и малоснежной зимой. Пахотные угодья занимают в основном дерново-подзолистые (буроподзолистые), прежде всего окультуренные, осушенные, дерново-карбонатные и аллювиальные почвы и составляют примерно 0.1% от площади российской пашни. Адаптивно-ландшафтные системы земледелия ориентированы на возделывание среднеспелых озимых и яровых зерновых культур, а также кормовых. К особенностям земледелия следует отнести противоэрозионные и разуплот-нительные мероприятия, а также уборку камней. При этом на переувлажненных почвах необходимо применение мелиорации с двойным регулированием водного режима, попеременная разноглубинная отвальная обработка. Кроме того необходимы меро- приятия: гумусонакопительные (при внесении 6–8 т/га в год в пересчете на навоз) и агрохимические в повышенном объеме.

3б. Центральный таежно-лесной регион характеризуется умеренно континентальным, влажным климатом, выше среднего обеспеченный теплом с умеренно холодной и многоснежной зимой. В регионе под пашню (в том числе осушенную) используются наибольшие в зоне площади пахотных угодий (более 10% от общероссийской площади пашни), занимающие в основном дерново-подзолистые почвы. К особенностям земледелия следует отнести применение паров, возделывание озимых и яровых среднеспелых и среднеранних культур. В агромелиоративном отношении необходимо применять водорегулирование, разноглубинную отвальную и безотвальную обработки, кислотопонижающие, гумусонакопительные, повышенные агрохимические, противоэрозион-ные и разуплотняющие мероприятия.

3в. Предуральский таежно-лесной регион отличается среднеконтинентальным, влажным климатом, среднеобеспеченный теплом с умеренно холодной и многоснежной зимой. Пахотные угодья занимают около 5% общей площади пашни в основном на дерново-подзолистых почвах с достаточно высоким участием озимых и яровых среднеранних зерновых культур в структуре посевных площадей и использованием паровых полей, главным образом для борьбы с сорняками. В отличие от центрального региона для гумусонакопления требуются более высокие дозы органического вещества (10–12 т/га в год), остальные мероприятия аналогичные.

3г. Западно-Сибирский таежно-лесной регион характеризуется большей континентальностью, чем Предуральский, влажным климатом, ниже среднего обеспеченный теплом с холодной и многоснежной зимой. Пашня занимает примерно 1.5% от общей площади преимущественно на дерново-подзолистых почвах различного гранулометрического состава. В структуре посевных площадей с применением пара преобладают яровые среднеранние зерновые культуры, занимающие 2/3 площади. При агромелиорации необходимо применять осушение, отвальную и безотвальную обработки, известкование и доломитизацию, гумусонакопление (с внесением 8–10 т/га в год органического вещества), повышенные дозы минеральных удобрений (азота, фосфора, калия), почвозащитные мероприятия (борьба с эрозией, уплотнением).

3д. Среднесибирский таежно-лесной регион, расположенный на территории между Западно-Сибирским таежно-лесным и Урало-Северо-Сибирским горным регионом, обладает резко континентальным, полувлажным климатом, недостаточно и ниже среднего обеспеченный теплом, с очень холодной и суровой, умеренно снежной зимой. Площадь пашня относительно небольшая (1%) и расположена на дерново-подзолистых почвах. В структуре посевных площадей преобладают среднеранние и ранние морозостойкие яровые культуры. Агромелиоративные мероприятия аналогичные тем, что рекомендованы Западно-Сибирскому региону с той лишь разницей, что не требуется доломитизация и внесение калийных удобрений.

3в. Дальневосточный лугово-таежный регион находится в зоне приморского муссонного, влажного климата, на севере - слабо-, а на юге - выше среднего обеспечен теплом, в том же направлении характеризуется от очень до умеренно холодной много и умеренно снежной зимой. Пахотные угодья занимают около 1.5%, включая, примерно, треть осушенной пашни, на лугово-бурых, лугово-чероземовидных, луговых, дерново-глеевых и аллювиальных почвах. Возделываются яровые зерновые среднеспелые, а также пропашные культуры. Особенностью региона является возделывание таких культур, как соя и рис. Для восполнения дефицита гумуса необходимо применять дозы органического вещества в количестве 10–12 т/га в год. Основные направления агромелиоративных мероприятий - осушение, водоотведение, известкование, внесение всего спектра минеральных удобрений, приемы защиты от плоскостного смыва, учет особенностей систем возделывания сои и риса.

Лесостепная зона серых лесных и черноземных почв, включает 5 почвенно-агромелиоративных регионов.

4а. Центрально-Черноземный лесостепной регион характеризуется средне континентальным, полувлажным и влажным климатом, средне и выше среднего обеспеченный теплом в направлении с севера на юг, и в том же направлении меняется характер умеренно снежной зимы: от умеренно холодной до умеренно мягкой. Пахотные угодья расположены на серых лесных и лугово- черноземных почвах, черноземах выщелоченных и типичных. Площадь пашни – наибольшая в зоне и составляет более 20% от общероссийской, включая орошаемую. Регион представляет собой одну из основных земледельческих почвенно-агромелиоративных территорий. Здесь возделывается большинство сельскохозяйственных культур со значительным участием пропашных. Из зерновых преобладают озимые и яровые среднеспелых сортов. Адаптивно-ландшафтные системы земледелия носят характер агрофи-томелиоративных и направлены на влагонакопление, орошение, применение разноглубинной (поверхностной, отвальной, безотвальной и др.) обработки почв, восполнение дефицита гумуса (5–7 т/га в год органического вещества), недостатка фосфора и калия, а также на проведение противоэрозионных, предупреждающих уплотнение почв и способствующих их разуплотнению.

4б. Поволжский лесостепной регион среднеконтинентальный, полувлажный по климату с умеренно многоснежной зимой, обеспеченный теплом в средней степени. Пашня занимает примерно 9% общей ее площади в России, включая орошаемую, что также позволяет отнести эту территорию к земледельческим почвенно-агромелиоративным регионам. Размещается пашня на серых лесных почвах, а также черноземах выщелоченных и типичных. Яровыми и озимыми среднеранними зерновыми культурами с использованием парового поля заняты 2/3 посевных площадей. Системы земледелия аналогичны системам ЦентральноЧерноземного региона, но имеют некоторые отличия: относительно небольшой дефицит гумуса (3–4 т/га в год органического вещества), поэтому системы не столько гумусонакопительные, сколько гумусосохранные. Пашня вполне обеспечена азотом и калием, но недостаточно – фосфором.

4в. Западно-Сибирский лугово-степной регион с луговочерноземными, включая солонцеватые, серыми лесными почвами и черноземами выщелоченными. Климат континентальный – средне и выше среднего, полувлажный (на севере), полузасушли-вый (на юге), с холодной и достаточно снежной зимой. Регион средне и ниже среднего обеспечен теплом. Пахотные угодья занимают около 10% общей площади пашни, включая орошаемые и осушенные, что также характеризует регион как земледельческий. 60% посевных площадей заняты яровыми среднеранними зерно- выми культурами. Системы земледелия аналогичны системам Поволжского региона с добавлением мероприятий по борьбе с со-лонцеватостью.

4г. Предалтайский лесостепной регион характеризуется средне и выше среднего континентальным, полузасушливым и влажным в предгорьях климатом, с холодной и достаточно многоснежной зимой, среднеобеспеченный теплом. Пашня занимает около 4% общей площади на черноземах выщелоченных и типичных, а также серых лесных почвах. Зерновые яровые среднеспелые и среднеранние занимают 2/3 пашни. Адаптивноландшафтные системы земледелия аналогичны системам ЗападноСибирского региона, но отличаются широким применением почвозащитной контурной безотвальной обработки. Необходимо компенсировать дефицит фосфора и гумуса (4–5 т/га в год органического вещества).

4д. Среднесибирский лесостепной регион отличается резко континентальным, полузасушливым и влажным в предгорьях климатом с очень холодной и умеренно снежной зимой, недостаточно обеспеченный теплом. Пахотные земли занимают около 2.5% общей пашни, включая орошаемую, почвенный покров которых составляют в основном серые лесные, лугово-черноземные, дерново-карбонатные почвы и черноземы выщелоченные. Зерновые яровые среднеранние морозостойкие культуры возделываются на 1/2 площади пашни. Системы земледелия по направленности аналогичны системам Западно-Сибирского региона с той разницей, что необходимо компенсировать дефицит гумуса в большем количестве (6–7 т/га в год), а также дефицит фосфора, и частично, калия. Системы должны носить почвозащитный характер.

Степная зона обыкновенных и южных, а также солонцеватых, карбонатных и луговых черноземов, включает 5 регионов.

5а. Предкавказский степной регион отличается умеренно и средне континентальным, полузасушливым, полувлажным в предгорьях (в условиях близких к лесостепным) климатом с мягкой и малоснежной зимой, выше среднего и хорошо обеспеченный теплом. Пахотные земли занимают примерно 8% общей пашни, в том числе орошаемой, в основном на черноземах карбонатных обыкновенных и южных. В структуре посевных площадей преобладают зерновые озимые и яровые среднепоздние и поздние культуры

(55%), а также пропашные (24%), пары. Системы земледелия направлены на сбережение влаги, защиту почв от водной и, преимущественно, ветровой эрозии с широким использованием плоскорезной (безотвальной) обработки, предотвращение уплотнения, сохранение гумуса (5-6 т/га в год органического вещества), на борьбу с солонцеватостью и засолением, на компенсацию недостатка фосфора.

5б. Центральный степной регион характеризуется умеренно и среднеконтинентальным, засушливым и полузасушливым климатом с умеренно мягкой и умеренно холодной, малоснежной зимой, средне и выше среднего обеспеченный теплом. Пашня занимает более 8.5% от общей площади пашни, включая орошаемую, и распространена на южных и обыкновенных черноземах. Один из основных земледельческих регионов, в структуре посевных площадей которого преобладают озимые и яровые среднеспелые и среднепоздние зерновые культуры (до 60%), а также пропашные (26%). Для борьбы за влагу и с сорняками (без гербицидов) используется чистый пар. Адаптивно-ландшафтные системы земледелия, прежде всего, почвозащитные, направлены на накопление влаги и гумуса (внесение 6-7 т/га в год органического вещества), предотвращение водной эрозии, компенсацию недостатка фосфора.

5в. Заволжский степной регион отличается от Центрального региона высокой континентальностью, засушливым и полузасуш-ливым климатом с умеренно холодной и холодной, достаточно снежной зимой. Пахотные угодья в основном на обыкновенных, южных черноземах и темно-каштановых почвах занимают 6.7% общей пашни, в том числе орошаемой. Регион относится к одному из важных в земледельческом отношении, поскольку из озимых и яровых среднеспелых зерновых культур, занимающих 70% пашни региона, возделываются в основном твердые сорта пшеницы, наиболее пригодные для пищевой промышленности. Многолетние травы, пропашные культуры и чистый пар занимают значительные площади. Адаптивно-ландшафтные системы земледелия направлены на накопление и сбережение влаги, сохранение гумуса с внесением подстилочного навоза в объеме 3-5 т/га в год, агротехническую и лесомелиоративную защиту почв от ветровой, а места- ми – от водной, эрозии почв, предотвращение уплотнения почв, компенсацию солонцеватости и борьбу с засолением почв.

5г. Западно-Сибирский степной регион отличается очень континентальным, засушливыми и полузасушливым климатом с холодной и достаточно многоснежной зимой, ниже среднего и средне обеспеченный теплом. Пашня занимает обыкновенные, южные и солонцеватые черноземы. В структуре посевных площадей преобладают яровые среднеспелые и среднеранние зерновые культуры (75%), а также пропашные культуры и чистый пар. Адаптивно-ландшафтные системы земледелия имеют аналогичную направленность, что и в Заволжском регионе с акцентом на контурно-безотвальную обработку почвы.

5д. Средне- и Восточно-Сибирский степной регион характеризуется резко континентальным, сильно засушливым и полуза-сушливым климатом с очень холодной, мало и умеренно снежной зимой, недостаточно обеспеченный теплом. Пахотные угодья занимают незначительные площади (2.6%) на обыкновенных, южных и луговых черноземах, а также на темно-каштановых почвах. Яровые среднеранние зерновые культуры занимают более 60% площади общей пашни. Адаптивно-ландшафтные системы земледелия – влагонакопительные и влагосберегающие, гумусонакопительные и гумусосохранные, почвозащитные, требующие поддержания баланса питательных веществ за счет внесения повышенных доз NPK.

Сухостепная зона каштановых, каштановых солонцеватых и лугово-каштановых почв, включает два региона.

6а. Восточно-Европейский сухостепной регион отличается средне и очень континентальным, очень засушливым климатом с очень малоснежной зимой, средне и хорошо обеспеченный теплом. Земледельческий регион, поскольку пашня занимает около 13% общей площади пашни, включая орошаемую, в основном на каштановых почвах, с возделыванием, главным образом, озимых и яровых среднепоздних и поздних зерновых культур (более 70%), отличающихся хорошим качеством для пищевой промышленности, пропашных культур и использованием чистого пара (до 10%). Системы земледелия направлены на интенсивное влагонакопление и ирригацию, применение в основном почвозащитной обработки почвы, мероприятий по борьбе солонцеватостью, засолением и

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2014. Вып. 76. уплотнением почв, восполнением дефицита гумуса (4–5 т/га в год органического вещества), а также азота и фосфора.

-

6б. Западно-Сибирский сухостепной регион с очень континентальным, очень засушливым климатом с холодной и умеренно снежной зимой, средне и выше среднего обеспеченный теплом. Пашня, включая орошаемую, занимает, примерно 1% от общей площади пашни, располагаясь на каштановых, каштановых солонцеватых и луговых почвах. Зерновые яровые среднепоздние культуры составляют около 70% в структуре посевов, немного пропашные (3%) чистый пар до 9–10%. Системы земледелия аналогичны мероприятиям, применяемым в Восточно-Европейском регионе.

-

7. Полупустынная зона светло-каштановых, каштановых солонцеватых и луговых почв соответствует территории ЮжноЕвропейского полупустынного почвенно-агромелиоративного региона, характеризуемого средне и очень континентальным, сухим и полусухим климатом с умеренно холодной и малоснежной зимой, средне и хорошо обеспеченного теплом. Пахотные угодья, включая орошаемые, занимают 0.5% от общей площади пашни. Возделываются яровые среднепоздние и поздние зерновые, а также овощные и бахчевые культуры. Системы земледелия характеризуются необходимостью регулярного орошения, применением почвозащитных обработок, мероприятий по борьбе с уплотнением и засолением, восполнением дефицита гумуса (4 т/га в год органического вещества), азота и фосфора.

-

8. Пустынная зона бурых, бурых солонцеватых, серо-бурых и песчаных пустынных северных почв территориально соответствует Прикаспийскому почвенно-агромелиоративному региону с резко континентальным, сухим климатом и умеренно мягкой или умеренно холодной (периодически повторяющейся), бесснежной зимой, хорошо и весьма хорошо обеспеченному теплом. Пахотные угодья на бурых и бурых солонцеватых почвах – орошаемые, занимают 0.1% от общей площади пашни. Культуры в основном овощные, бахчевые, многолетние насаждения из плодовых деревьев (абрикосы, вишня, слива и т.д.). Среди зерновых возделываются яровые среднепоздние и поздние культуры. Имеется опыт выращивания таких технических культур, как хлопчатник. Системы земледелия аналогичны Южно-Европейской зоне.

-

9. Субтропическая влажно-лесная зона желтоземов, аллювиальных, аллювиально-болотных и луговых почв совпадает с территорией Предкавказского влажно-лесного почвенноагромелиоративного региона с умеренно континентальным, влажным и избыточно влажным климатом, теплой и мягкой бесснежной зимой, с высокой теплообеспеченностью. Пашня располагается на осушенной территории в основном на желтоземах и составляет 0.06% от общей площади пашни. Системы земледелия направлены на влагорегулирование, снижение почвенной кислотности, гумусонакопление (10–12 т/га в год органического вещества) и гумусосохранение, проведение мероприятий: противоэро-зионных, предотвращающих уплотнение почв и способствующих их разуплотнению.

Приведенный выше анализ природного потенциала регионов России может оказаться полезным при рассмотрении сценариев возможного глобального изменения климата, способным оказать значительное влияние на условия земледелия, выбор агротехнологий и рациональное размещение посевов.

SOIL-AGROMELIORATIVE REGIONALIZATION AS AN

INFORMATION BASE FOR THE SOIL COVER

Список литературы Почвенно-агромелиоративное районирование как информационная основа инвентаризации почвенного покрова пахотных земель России

- Атлас СССР. М.: ГУГК, 1984. 260 c.

- Воскресенский С.С., Леонтьев О.К., и др. Геоморфологическое районирование СССР и прилегающих морей. М.: Высшая школа, 1980. 343 с.

- Вальтер Г. Растительность земного шара (эколого-физиологическая характеристика). Т. III. М.: Прогресс, 1975.427 с.

- Гвоздецкий Н.А. Физико-географическое районирование СССР (карта). М., 1967.

- Геоботаническая карта СССР 1:4 000 000/Ред. Лавренко Е.М., Сочава В.Б. М.: Ботанич. ин-т им. В.Л. Комарова, 1954.

- Геоботаническое районирование СССР (Васильев Я.Я., Лавренко Е.М., Лесков А.И. и др.). М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1947. 152 с.

- Геоморфологическое районирование СССР. М.-Л.: АН СССР, 1947. 172 с.

- Геоморфологическое районирование СССР (карта).М., 1980.

- Добровольский Г.В., Урусевская И.С. География почв. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. 415 с.

- Добровольский Г.В., Розов Н.Н., Урусевская И.С. Карта почвенно-географического районирования (М 1:8 млн). М.: ГУГК, 1983.

- Добровольский Г.В., Урусевская И.С. Карта почвенно-географического районирования (М 1:8 млн). М.: ГУГК, 1997.

- Добровольский Г.В., Розов Н.Р., Урусевская И.С. Принципы составления почвенно-географического районирования СССР для высшей школы. М.: Биол. науки, 1981. С. 88-94.

- Докучаев В.В. К учению о зонах природы. Избр. соч. Т. III. М.: Сельхозгиз, 1949. С. 317-329.

- Докучаев В.В. Русский чернозем. Избр. соч. Т. I. М.:ОГИЗ, 1948. С. 36, 40.

- Естественно-историческое районирование. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1947. 374 с.

- Зайдельман Ф.Р., Болатбекова К.С. Принципы и опыт агроландшафтного районирования для обоснования земледелия и мелиорации почв (на примере Нечерноземной зоны России)//Почвоведение. 1997. № 3. С. 368-375.

- Зайдельман Ф.Р., Ковалев Н.Г., Чумичева Г.Д., Никифорова А.А., Болатбекова К.С., Карманов И.И., Булгаков Д.С. Принципы и опыт составления агроландшафтных экологических почвенно-мелиоративных карт//Почвоведение. 2004. № 6. С. 719-730.

- Земельные ресурсы СССР. Природно-сельскохозяйственное районирование территории областей, краев, АССР и республик. Ч.1., М., 1990. 261 с.

- Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. М.: Высшая школа, 1991. 366 с.

- Исаченко А.Г. Основы ландшафтоведения и физико-географическое районирование. М.: Высшая школа, 1965. 327 с.

- Киреев Д.М., Сергеева В.Л. Ландшафтно-морфологическое картографирование лесов. М.: ВННИЦлесресурс, 1992. 60 с.

- Колесников Б.П. О комплексном районировании лесных территорий//Вопросы лесоведения. 1973. Т.2.С.37-42.

- Колосков П.И. Климатический фактор сельского хозяйства и агроклиматическое районирование. Л.: Гидрометеоиздат, 1971. 328 с.

- Курнаев С.Ф. Лесораститетельное районирование СССР. М.: Наука, 1973. 202 с.

- Лавренко Е.М. О фитогеосфере//Вопросы географии.1949.Вып. 15.

- Ландшафтно-геохимическое районирование и охрана среды//Вопросы географии. Сб. 120. М.: Мысль, 1983. 207 с.

- Мильков Ф.Н. Природные зоны СССР. М.: Мысль,1977. 293 с.

- Особенности использования почв южно-таежной зоны (Методические рекомендации и справочные материалы). М.: Изд-во ВАСХНИЛ, 1988. 51 с.

- Особенности использования почв лесостепной зоны (Методические рекомендации и справочные материалы). М.: Изд-во ВАСХНИЛ, 1988. 67 с.

- Особенности использования почв степной и сухостепной зон (Методические рекомендации и справочные материалы). М.: Изд-во ВАСХНИЛ,1989. 67 с.

- Особенности использования почв пустынной, предгорно-субтропической и горной зон (Методические рекомендации). М.: Изд-во ВАСХНИЛ,1990. 52 с.

- Почвенно-географическое районирование СССР (в связи с сельскохозяйственным использованием земель). М.: Изд-во: АН СССР, 1962. 424 с.

- Почвенно-географическое районирование. Национальный атлас почв Российской Федерации/Под ред. С.А. Шобы.М.: Астрель; АСТ., 2011. С. 196-201. 633 с.

- Природно-сельскохозяйственное районирование земельного фонда СССР/Под ред. Егорова В.В., Гайдамака Е.И., Розова Н.Н., Шашко Д.И., Сотникова В.П. М.: Колос, 1975. 256 с.

- Природно-сельскохозяйственное районирование и использование земельного фонда СССР/Под ред. А.Н. Каштанова. М.: Колос, 1983, 336 с.

- Прокаев В.И. Физико-географическое районирование. М.: Просвещение, 1983. 174 с.

- Розов Н.Н., Руднева Е.Н. и др. Комплексное почвенно-агромелиоративное районирование пахотных земель СССР//Почвоведение.1989. № 1. С.79-92.

- Рожков В.А. Почвенная информатика. М.: Агропромиздат, 1989. 222 с.

- Сельскохозяйственное районирование (карта М 1:4 млн)/Под ред. Ракитникова А.Н. М., 1989.

- Селянинов Г.Т. Принципы агроклиматического районирования СССР//Вопросы агроклиматического районирования СССР. М.: МСХ СССР, 1958. С. 7-14.

- Схема распространения основных негативных процессов деградации, лимитирующих плодородие почв на сельскохозяйственных землях России. Государственная программа мониторинга земель Российской Федерации. М.: Госкомзем, 1991. 228 с.

- Троицкий В.А. Гидрологическое районирование СССР. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1948. 112 с.

- Чупахин В.М. Дробное комплексное природное районирование земельного фонда на ландшафтной основе//Вопросы географии. Сб. 124. 1984. С. 120-130.

- Чупахин В.М. Основы ландшафтоведения. М.: Агропромиздат, 1987. 168 с.

- Шашко Д.И. Агроклиматическое районирование СССР. М.: Колос, 1967. 335 с.

- Шашко Д.И. Агроклиматические ресурсы СССР (с картой). Л.: Гидрометеоиздат, 1985. 248 с.

- Шенников А.П. Введение в геоботанику. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1964. 447 с.

- Шишов Л.Л., Карманов И.И., Дурманов Д.Н. Критерии и модели плодородия почв. М.: Агропромиздат, 1987. 184 с.

- Шульгин А.М. Мелиоративная география. М.: Высшая школа, 1980. 288 с.

- Эколого-географическое картографирование и районирование Сибири. Новосибирск: Наука,1990. 196 с.