Почвенно-археологические исследования кургана Жайык-1

Автор: Ельцов Максим Витальевич

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Публикации

Статья в выпуске: 1 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена результатам почвенно-археологических исследований кург. Жайык-1. В основу исследования положен почвенно-археологический метод в изучении памятников истории как памятников природы. Суть данного метода состоит в совместном изучении современных почв и древних палеопочв разновозрастных археологических памятников. Полученные сведения позволили уточнить конструкционные особенности насыпи археологического памятника, а также сделать предположения о времени его создания. Природные условия в этот период - вероятно, V в. до н.э. - в целом были аналогичны современным, в районе господствовали степные ландшафты с темно-каштановыми почвами. Центральная часть кургана была сложена из грунтовых блоков, представляющих собой вырезанные верхние гумусовые горизонты почвы в естественном сложении. Внутренняя насыпь памятника окружена кольцевым рвом глубиною около 80 см. В центральной части кургана присутствуют следы горения в виде обожженных и оплавленных блоков, кусков грунта кирпичного и темно-розового цветов, обугленные фрагменты древесины. Сложенная из блоков внутренняя конструкция перекрыта насыпью из желто-серого рыхлого гумусированного суглинка, представляющего собой слой грунта, залегающего под гумусовым горизонтом на участках заготовки строительных блоков, причем этим материалом также заполнен и кольцевой ров. Насыпь, перекрывающая первичное сооружение, в свою очередь, перекрыта мощной серо-бурой досыпкой, формирующей внешний вид памятника. Можно выделить три стадии постройки кургана: момент создания блочной конструкции с кольцевым рвом; этап создания первой насыпи; последующее перекрытие всей конструкции насыпью последнего захоронения.

Археологическое почвоведение, палеопочвы, ранний железный век, савроматы, гумусовые блоки

Короткий адрес: https://sciup.org/149132029

IDR: 149132029 | УДК: 631.48:930.26 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2020.1.16

Текст научной статьи Почвенно-археологические исследования кургана Жайык-1

ПУБЛИКАЦИИ

DOI:

Интеграция археологии с науками естественного направления является отражением общей тенденции развития современного научного знания. В основу настоящего исследования положен почвенно-археологический метод в изучении памятников истории как памятников природы. Суть метода состоит в сопряженном анализе современных и древних погребенных почв разновозрастных археологических памятников, время сооружения которых определяется методами археологии [Демкин, 1997, с. 19].

Почва является совокупным сочетанием всех элементов природной среды (климата, почвообразующей породы, рельефа, растительного и животного мира и др.). Таким образом, каждой природной зоне соответствует свой облик зональной почвы. Современная теория эволюции почв основана на представлении о саморазвитии почв и ландшафтов до состояния динамического равновесия или ква-зиравновесного состояния с условиями окружающей среды [Таргульян, Александровский, 1976, с. 23]. Развитие почв во времени осуществляется параллельно с изменением факторов почвообразования либо, в силу известной инерционности почвы, под влиянием изменений условий среды в прошлом [Роде, 1984, с. 57; Геннадиев, 1990, с. 12]. Сравнительное изучение почв разновозрастных археологических памятников между собой и с современными почвами позволяет реконструировать изменение палеоэкологических условий во времени.

Были проведены почвенно-археологические исследования кургана Жайык-1, административно расположенного на территории г. Уральска Республики Казахстан. Археологический памятник приурочен к правому высокому берегу р. Урал (Западный Сырт, под- ножье Свистун-горы). Абсолютная высота поверхности составляет 90–95 м. В природном отношении участок исследований относится к зоне сухих степей с типчаково-тонконогоковыльной растительностью. Климат континентальный. Среднегодовая температура воздуха составляет примерно +6 °С, количество атмосферных осадков около 350 мм в год. Раскопки проводились археологической экспедицией Западно-Казахстанского центра истории и археологии (руководитель экспедиции – научный сотрудник Я.А. Лукпанова). Аналитические лабораторные работы выполнялись по общепринятым методикам [Аринушкина, 1970; Procedures ... , 1995].

Строение и свойства почвенно-грунтовой толщи кургана Жайык-1

Археологический памятник представляет собой курган высотой в центральной части около 4 м и диаметром насыпи более 40 метров. Курган имеет сложное строение, в значительной мере нарушен грабительскими ямами и перерыт землероями. Время начала сооружения памятника носит дискуссионный характер: в целом, по археологическим данным, относится к савромато-раннесарматскому времени раннего железного века (V–III вв. до н.э.). Центральная часть кургана была сложена из грунтовых блоков, представляющих собой вырезанные верхние гумусовые горизонты почвы в естественном сложении (рис. 1). По периферии внутренняя насыпь окружена кольцевым рвом глубиною около 80 см. В центральной части кургана присутствуют следы горения в виде обожженных и оплавленных блоков, кусков грунта кирпичного и темно-розового цветов, обугленные фрагменты древесины. Сложенная из блоков внутренняя конструкция перекрыта насыпью из желто-серо- го рыхлого гумусированного суглинка, представляющего собой слой грунта, залегающего под гумусовым горизонтом на участках заготовки строительных блоков, причем этим материалом также заполнен и кольцевой ров. Насыпь, перекрывающая первичное сооружение, в свою очередь, перекрыта мощной серобурой досыпкой, формирующей внешний вид памятника. В южной части кургана под центральной бровкой прослеживаются следы делювиального сноса материала внутренней конструкции. Возможно, что строение из блоков возводилось этапами и какое-то время находилось без перекрытия, что привело к его частичному разрушению (оплыванию).

Почвенный разрез для изучения погребенной почвы (Ж-1-19) был заложен под центральной частью восточной бровки (восточный фас). Было проведено полевое описание морфологических свойств почвы, выполнены измерения магнитной восприимчивости каппаметром КТ-5 (МВ). Данные по химическим и физико-химическим свойствам погребенной почвы представлены в таблице 1. Профиль «насыпь-погребенная почва» имеет следующее строение: гор. Акург (0–10 см, гумусовый горизонт почвы внешней насыпи, серо-коричневый легкий суглинок, плитчато-комковатопорошистая структура, уплотнен, сухой; граница ровная; переход заметный по цвету и структуре, МВ 95Х10-6 единиц СИ); гор. Вкург (10–38 см, серо-бурый легкий суглинок, неоднородный, структура глыбистая, материал внешней насыпи, границы и переходы резкие, МВ 105Х10-6 единиц СИ); гор. А´кург (гумусовый горизонт досыпки внутренней конструкции, белесо-желто-серый легкий суглинок плитчато-порошистой структуры, плотный, сухой, граница ровная, переход заметный по цвету и структуре, МВ 121Х10-6 единиц СИ); гор. В´кург (48–56 см, серо-желтый легкий суглинок глыбистой структуры, сухой, плотный, граница ровная, переход резкий, МВ 117Х10-6 единиц СИ); гор. В´´кург (56– 141 см, уплотнен, сухой, конструкция из гумусовых блоков, сильно нарушена землероями, граница ровная, переход резкий, встречаются диагенетические карбонаты, МВ 102Х10-6 единиц СИ); гор. А (141–151 см, верхний горизонт погребенной почвы, белесо-серо-коричневый легкий суглинок плитчато-комко- вато-порошистой структуры, сухой, плотный, встречается диагенетический карбонатный налет, граница ровная, переход ясный по цвету и структуре); гор. В (151–166 см, серо-коричневый легкий суглинок; структура призмовидная, непрочная, грани неровные, встречаются гумусированные зоны, граница с затеками, переход заметный); гор. В2са (166– 181 см, желто-коричневый легкий суглинок, структура призмовидная, грани неровные, затеки гумуса, граница ровная, переход ясный по цвету и появлению карбонатной пропитки); гор. ВС´са (181–193 см, коричнево-желтый легкий суглинок, структура ореховато-призмо-видная, карбонатная пропитка при подсыхании, граница ровная, переход ясный по формам выделения карбонатов); гор. ВС´´са (193– 246 см, темно-желто-бурый легкий суглинок, структура непрочная ореховатая, размер отдельностей около 2 см, грани неровные, слабо отмыты с глинистыми кутанами, свежий, плотный; горизонт аккумуляции карбонатов в виде хорошо оформленной белоглазки размером около 1 см, граница неровная с редким проникновением белоглазки в нижележащий горизонт по корням растений); гор. Сса (246– 330 см, темно-желто-бурый лессовидный легкий суглинок, глыбистый, влажный, встречаются гумусовые пленки по граням и трещинам). Погребенная почва бурно вскипает от HCl (с горизонта В2са). Гумусовый горизонт внешней насыпи вскипает слабо, внутренняя досыпка и конструкция из блоков не кипят.

Профиль погребенной почвы сильно перерыт землероями. Почва в целом имеет среднесуглинистый гранулометрический состав, небольшое облегчение наблюдается в верхнем горизонте. Гумусовый горизонт тек-стурно-дифференцирован, но морфологически солонцеватость выражена слабо. Количество ила в горизонте В1 по сравнению с А1 больше в 2 раза. Накопление глинистых частиц происходит в горизонтах В2са и ВСса. Содержание гумуса в гумусовом горизонте составляет 0,6–0,65 %. Магнитная восприимчивость максимальна в горизонте А1 (117 nx10-5 единиц СИ). Почва вскипает с глубины 25 см, реакция среды вниз по профилю уменьшается от нейтральной до слабощелочной. Аккумуляция СаСО3 в виде белоглазки происходит в горизонте ВС´са (9,6 %). Профиль почвы промыт от ЛРС и гипса. Погребенная почва диагностирована как темно-каштановая глубокозасоленная (К3гз).

Строение профиля и свойства современной почвы

Разрез фоновой современной почвы (Ж-2-19) был заложен на залежном поле в 150 м к юго-востоку от кургана. Было проведено полевое описание морфологических свойств горизонтов почвенного разреза, выполнены полевые измерения магнитной восприимчивости. Химические и физико-химические свойства почвы представлены в таблице 2. Следует отметить, что почвенный покров района исследований полностью распахан, целинных степных участков практически не осталось. Растительный покров территории представлен, главным образом, полынными группировками с разнотравьем, встречаются отдельные куртины злаковых ( Stipa capillata L, Festuca sulcata и др.). Общее проективное покрытие составляет 50–70 %.

Современная почва имеет следующее строение профиля: гор. А (0–10 см, частично восстановившийся верхний гумусовый горизонт, темно-коричнево-бурый легкий суглинок плитчато-комковатой структуры, уплотнен, влажноват; пронизан корнями, граница ровная, переход ясный по цвету и структуре); гор. Впах (10–35 см, коричнево-бурый легкий суглинок, структура призмовидно-глыбистая, размер отдельностей 1–2 см, сухой, уплотнен; много корней, граница ровная, переход резкий по цвету и структуре); гор. В2са (белесо-темно-желто-бурый легкий суглинок, структура призмо-видно-ореховатая, грани неровные, плотный, сухой, затеки гумуса по трещинам, карбонатная пропитка при подсыхании; граница ровная, переход ясный по формам выделения карбонатов); гор. ВСса (50–110 см, темно-желтобурый легкий суглинок, призмовидно-орехова-тая сруктура, грани неровные, слабо отмыты с глинистыми кутанами, встречаются затеки и пленки гумуса, аккумуляция карбонатов в виде четко оформленной белоглазки размером около 2 см, сухой, плотный, граница неровная с редким проникновением белоглазки в нижележащей горизонт по корням растений); гор. С (110–180 см, темно-желто-бурый лессовидный легкий суглинок глыбистой структуры, влажный, плотный). Почва бурно вскипает от HCl (10 %) с гор. В2са. Профиль разбит трещинами на глубину около 1 м, до глубины 60 см встречаются крупные корни травянистой растительности.

Современная каштановая почва имеет среднесуглинистый гранулометрический состав, небольшое облегчение наблюдается с глубиной. Содержание гумуса не превышает 2 % в пахотном горизонте и резко снижается до 0,18 % в горизонте В2. Величина магнитной восприимчивости максимально в горизонте Впах, ниже ее значение составляет 47– 62 n x 10-6 единиц СИ. Для профиля в целом характерна слабощелочная реакция (рН изменяется от 8,3 до 8,7). Вскипание от 10 % НCl выражено с глубины 35 см. Содержание СаСО3 максимально в горизонте ВСса, пахотный горизонт выщелочен от карбонатов, в материнской породе содержание карбонатов составляет 7,4 %. Накопление ЛРС и гипса в почве не отмечено. Современная почва диагностирована как темно-каштановая глубокозасоленная (К3гз).

Почвенно-климатические условия и время сооружения кургана Жайык-1

Рассмотрим свойства современной и погребенной почв кург. Жайык-1 (табл. 1–3). Основными характеристиками степных почв являются особенности гумусового и карбонатных профилей (мощности горизонтов, глубина вскипания, формы выделения новообразований карбонатов, содержание органического углерода, СаСO3 и др.), а также распределения по профилю легкорастворимых солей и гипса.

Погребенная и современная почвы диагностированы как темно-каштановые глубокозасоленные (К3гз). Для них характерны хорошо выраженные гумусовые горизонты мощностью до 35 см, мощность гумусового горизонта современной почвы увеличена за счет припашки материала нижнего слоя. Величина магнитной восприимчивости в верхних горизонтах не превышает 114–117 и уменьшается к породе до 44-47 nx 10-6 единиц СИ. Горизонты аккумуляции карбонатов приурочены к средней части профиля и имеют призмовид- но-ореховатую структуру, новообразования представлены в виде хорошо оформленной белоглазки размером 1–2 см. Гумусовые горизонты промыты от карбонатов, почвы вскипают с глубины 25 см (гор. В2 са). Профили почв выщелочены от ЛРС и гипса. В погребенной почве в верхней части отмечается небольшое накопление диагенетических солей.

Таким образом, по сочетанию морфологических, магнитных, физико-химических и химических характеристик почвы имеют сходное строение профиля. Это дает основание сделать заключение, что природные условия во время сооружения кург. Жайык-1 в целом были аналогичны современным, в районе господствовали степные ландшафты с темно-каштановыми почвами.

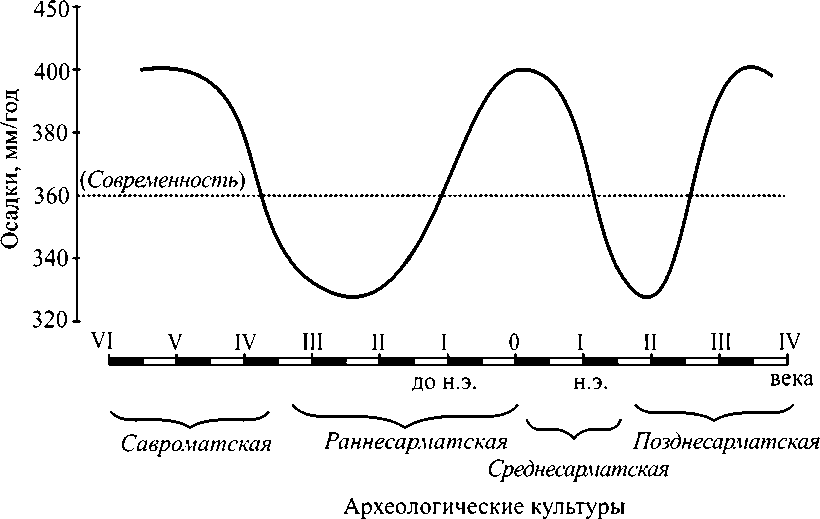

Основной реконструируемой характеристикой палеоклиматических условий по данным археологических исследований является годовая сумма атмосферных осадков. На примере нижневолжских степей статистическими расчетами установлена прямая корреляция между величинами магнитных характеристик современных почв и среднегодовым количеством атмосферных осадков [Maher et. al., 2002, p. 1573]. По результатам многолетних почвенно-археологических исследований показано, что в погребенных почвах зафиксировалось состояние магнитного материала, равновесное па-леоклиматическим условиям на момент сооружения насыпи археологического памятника [Алексеев и др., 2002, с. 58]. На основе этих данных были получены выводы об изменении атмосферной увлажненности Волго-Донского междуречья в эпоху раннего железного века [Демкин и др., 2012, рис. 1]. Учитывая то, что данные археологии определяют время сооружения кургана V–III вв. до н.э., и то, что за последние полвека в южной части степной зоны происходит направленное (примерно на 50 мм) увеличение годовых сумм осадков [Сажин, 1993, с. 44; Зайдельман и др., 1998; Тихонов, 2000, с. 56; Сиротенко и др., 2007, с. 36], время сооружения кургана предположительно можно датировать V веком до н.э. Этап сооружения внутренней конструкции кургана (блочная насыпь с перекрытием и кольцевым рвом) и момент создания основной внешней насыпи разделяет некоторый временной период (до нескольких сотен лет). За это время начал восстанавливаться почвенный покров на первой грунтовой насыпи.

ПРИМЕЧА НИЕ

1 Работа выполнена за счет средств гранта РНФ 17-18-01406. Аналитический блок выполнен при поддержке РФФИ (грант 19-29-05178). Исследование проводилось в соответствии с Госзаданием 0191-2019-0046.

The work was supported by RSF (project no. 17-18-01406). The analytical block was completed supported by the RFBR (grant 19-29-05178). The research was carried out within with the state assignment 0191-2019-0046.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Конструкционные особенности строения кургана (фотография автора): 1 – сооружение из гумусовых блоков; 2 – первая насыпь; 3 – кольцевой ров; 4 – вторая насыпь

Fig. 1. Construction features of the kurgan structure. Photo by the author: 1 – construction of humus blocks; 2 – the first mound; 3 – ring moat; 4 – the second mound

Таблица 1. Свойства погребенной почвы кургана Жайык-1 (Ж-1-19)

Table 1. Properties of the buried soil of the Zhaiyk-1 kurgan (Zh-1-19)

|

Горизонт |

Глубина (см) |

Гумус (%) |

рН водн. |

СаСО 3 (%) |

СаSO 4 (%) |

Сумма солей (%) |

МВ, n×10-6 единиц СИ |

Cодержание фракций (%) |

|

|

<0.001 мм |

<0.01 мм |

||||||||

|

А1 |

0–10 |

0,65 |

6,9 |

0,6 |

0,0 |

0,44 |

117 |

9 |

21 |

|

В1 |

10–25 |

0,60 |

7,0 |

1,0 |

0,0 |

0,37 |

97 |

18 |

29 |

|

В2са |

25–40 |

0,44 |

8,1 |

5,7 |

0,0 |

0,37 |

79 |

21 |

38 |

|

ВС’са |

40–52 |

8,2 |

9,6 |

0,0 |

0,10 |

51 |

24 |

39 |

|

|

ВС”са |

52–105 |

8,5 |

4,2 |

0,1 |

0,10 |

44 |

15 |

24 |

|

|

Сca |

105–170 |

8,0 |

5,1 |

0,1 |

0,10 |

45 |

15 |

35 |

|

Таблица 2. Свойства фоновой современной почвы кургана Жайык-1 (Ж-2-19)

Table 2. Properties of the modern soil of the Zhaiyk-1 kurgan (Zh-2-19)

|

Горизонт |

Глубина (см) |

Гумус (%) |

рН водн. |

СаСО 3 (%) |

СаSO 4 (%) |

Сумма солей (%) |

МВ, n×10-6 единиц СИ |

Cодержание фракций (%): |

|

|

< 0.001 мм |

< 0.01 мм |

||||||||

|

Апах |

0–10 |

1,96 |

8,3 |

0,3 |

0,0 |

0,07 |

97 |

16 |

32 |

|

Впах |

10–35 |

0,18 |

8,6 |

1,1 |

0,0 |

0,05 |

114 |

18 |

31 |

|

В2са |

35–55 |

8,7 |

8,1 |

0,0 |

0,05 |

62 |

14 |

21 |

|

|

ВСса |

55–110 |

8,6 |

8,7 |

0,0 |

0,05 |

45 |

17 |

38 |

|

|

С |

110–180 |

8,0 |

7,4 |

0,1 |

0,11 |

47 |

15 |

24 |

|

Таблица 3. Морфологические и магнитные свойства почв кургана Жайык-1

Table 3. Morphological and magnetic properties of soils of Zhaiyk-1 kurgan

|

Показатели |

Разрез, время |

|

|

Ж-1-19, РЖВ |

Ж-2-19, фон |

|

|

Мощность гумусового горизонта: А А+В, см |

10 25 |

10 25 |

|

Магнитная восприимчивость: гор. А гор. В1, n×10-6 единиц СИ |

117 97 |

97 114 |

|

Глубина вскипания, см |

25 |

25 |

|

Глубина залегания аккумуляции карбонатов (гор. ВСса), см |

52 |

50 |

|

Мощность горизонта ВСса |

53 |

60 |

|

Новообразования карбонатов |

Белоглазка |

Белоглазка |

|

Средний размер белоглазки, мм |

10 |

10-20 |

|

Почва |

К3гз |

К3 гз |

Рис. 2. Реконструкция динамики количества атмосферных осадков в сухостепной зоне Волго-Донского междуречья в савромато-сарматскую эпоху (по: [Демкин и др., 2012])

Fig. 2. Reconstruction of the dynamics of precipitation in the dry- steppe zone of the Volga-Don interfluve in the Sauromatian-Sarmatian epoch (after: [Demkin et al., 2012])

Список литературы Почвенно-археологические исследования кургана Жайык-1

- Алексеев А. О., Алексеева Т. В., Заварзина Д. Г., 2002. Роль железо-редуцирующих бактерий в формировании почвенного магнетита // Органическая минералогия : материалы I Российского совещания по органической минералогии. СПб. С. 55–59.

- Аринушкина Е. В., 1970. Руководство по химическому анализу почв. М. : Изд-во МГУ. 490 с.

- Геннадиев А. Н., 1990. Почвы и время: модели развития. М. : Изд-во МГУ. 232 с.

- Демкин В. А., 1997. Почвоведение и археология. Пущино : ОНТИ НЦБИ АН СССР. 213 с.

- Демкин В. А., Скрипкин А. С., Ельцов М. В., Золотарева Б. Н., Демкина Т. С., Хомутова Т. Э., Кузнецова Т. В., Удальцов С. Н., Каширская Н. Н., Плеханова Л. Н., 2012. Природная среда волго-уральских степей в савромато-сарматскую эпоху (VI в. до н.э. – IV в. н.э.). Пущино : ИФХиБПП РАН. 216 с.

- Зайдельман Ф. Р., Тюльпанов В. И., Ангелов Е. Н., Давыдов А. И., 1998. Почвы мочарных ландшафтов – формирование, агроэкология и мелиорация. М. : Изд-во МГУ. 180 с.

- Роде А. А., 1984. Генезис почв и современные процессы почвообразования. М. : Наука. 130 с.

- Сажин А. Н., 1993. Природно-климатический потенциал Волгоградской области. Научное исследование природно-климатических ресурсов области за 100-летний период. Волгоград : Изд-во Волгоградского сельскохозяйственного института. 86 с.

- Сиротенко О. Д., Груза Г. В., Ранькова Э. Я., Абашина Е. В., Павлова В. Н., 2007. Современные климатические изменения теплообеспеченности, увлажненности и продуктивности агросферы России // Метеорология и гидрология. № 8. С. 34–38.

- Таргульян В. О., Александровский А. Л., 1976. Эволюция почв в голоцене: (Проблемы, факты, гипотезы) // История биогеоценозов СССР в голоцене. М. : Наука. 123 с.

- Тихонов В. Е., 2000. Ритмичность метеорологических факторов и биоклиматический потенциал в степной зоне Урала // Вопросы степеведения. Оренбург : Оренбургская губерния. С. 54–58.

- Maher B. A., Alekseev A. O., Alekseeva T. V., 2002. Climate Dependence of Soil Magnetism Across the Russian Steppe: Significance for Use of Soil Magnetism as a Paleoclimatic Proxy // Quaternary Science Reviews.