Почвенно-ландшафтные особенности севера Средней Сибири (по материалам дешифрирования космических снимков)

Автор: Ананко Т.В.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 75, 2014 года.

Бесплатный доступ

Корректировка листов Государственной почвенной карты на слабо изученную территорию севера Средней Сибири в электронном формате с использованием визуального дешифрирования космических снимков, полученных в программе SAS Планета позволила уточнить границы старых почвенных контуров, выделить новые контуры, уточнить их содержание. На основе анализа факторов почвообразования расширены представления о разнообразии почвенного покрова водоразделов и склонов плато на карбонатных породах и на сочетании их с (а) плотными породами траппового комплекса, (б) рыхлыми четвертичными породами, ( в) юрскими осадочными некарбонатными породами.

Средняя сибирь, листы гпк, корректировка, дешифрирование космических снимков

Короткий адрес: https://sciup.org/14313595

IDR: 14313595 | УДК: 631.4

Текст научной статьи Почвенно-ландшафтные особенности севера Средней Сибири (по материалам дешифрирования космических снимков)

В 1986–2006 гг. в Почвенном институте им В.В. Докучаева проводилась работа по составлению листов Государственной почвенной карты (ГПК) на малоизученные труднодоступные территории Сибири и Дальнего Востока. В Программе ГПК подчеркивалось, что основным методом картографирования для территорий, не обеспеченных фактическими материалами, является метод экспертного картографирования, основанный на почвенноэкологическом прогнозировании (Соколов, 1986). В последние десятилетия экспертно-прогнозный метод остается основным при картографировании почв больших территорий. Это связано как с трудоемкостью и высокой затратностью метода прямого полевого картографирования, так и с развитием технологий геоинформаци- онных систем (ГИС), которые позволяют значительно повысить объективность и точность прогнозного картографирования (Савин, 2012). Повысить кондиционность прогнозных карт позволяет также использование космических снимков, за счет внесения новых контуров, полученных при дешифрировании факторов почвообразования, корректировки границ старых почвенных контуров и уточнения почвенного содержания этих контуров. Однако, при составлении авторских оригиналов листов ГПК дистанционные методы использовались недостаточно (Андроников и др., 1990, Симакова, 2008).

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

В качестве фактографической основы для исследований применяли бумажные варианты почвенных карт, составленные в Почвенном институте в 90-е годы прошлого века, но неопубликованные по ряду объективных причин. Они редактировались в электронном формате с использованием элементов ГИС-технологий и космических снимков, полученных в программе SAS Планета 90902.

В качестве слоев информации в ГИС использовали следующие материалы:

-

1. Топографическая основа. М-б 1 : 1000000.

-

2. Государственная геологическая карта. М-б. 1 : 1 млн / Под ред. Лунгерсгаузена Г.Ф. 1959.

-

3. Космические снимки, полученные с помощью свободно распространяемой программы SAS Планета

А также картографические материалы на бумажной основе:

-

1. Топографические карты. М-б 1 : 300 000.

-

2. Карта четвертичных отложений СССР. М-б 1 : 2.5 млн. 1976.

-

3. Карта растительности СССР. М-б 1:4 млн / Под ред. Карамышевой З.В., Ладыгиной Г.М. и др. 1990.

-

4. Геоморфологическая карта СССР. М-б 1 : 2.5 млн. 1987 г.

-

5. Почвенная карта РСФСР. М-б 1:2.5 млн / Под ред. Фридлан-да В.М. 1984 г.

-

6. Атлас сельского хозяйства Якутской АССР. М-б, 1989. 115 с.

-

7. Атлас СССР. 1984. 259 с.

Имеющиеся листы ГПК корректировали на основе данных космической съемки и перечисленных выше карт.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

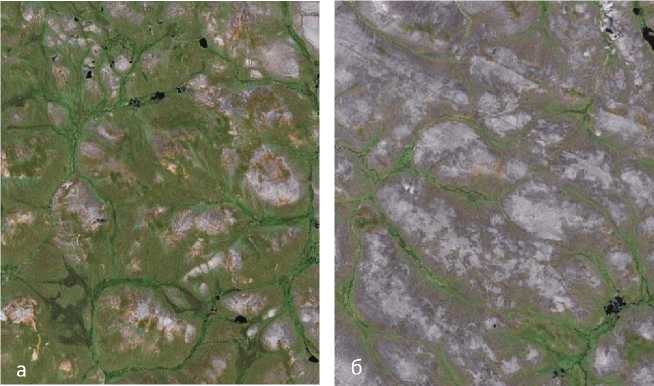

Работу вели в пределах нескольких листов ГПК, покрывающих территорию исследований. На листе ГПК R-47 “Хатанга” расположена восточная часть Путоранского плато. Средние абсолютные высоты водоразделов колеблются в интервале 700–1100 м, максимальные достигают 1400–1500 м над ур. м. Рельеф водоразделов - платообразный, расчлененный с преимущественно крутыми ступенчатыми склонами. Характерны узкие сквозные речные долины. Плато сложено древними докембрийскими осадочными породами палеозоя, перекрытыми мощными вулканогенными образованиями нижнего триаса: базальтами, туфами, туффитами, туфоконгломератами, песчаниками, известняками и т.д. Верхнюю лавовую толщу слагают базальты. На их маломощных, сильно -щебнистых элювиальных, делювиально-колювиальных и колюви-альных отложениях формируются почвы. В пределах долин, пересекающих плато, распространены древнеаллювиальные отложения значительной мощности. На плато выражена вертикальная климатическая поясность океанического типа: представлены три растительных пояса. На высотах более 700 м на севере и 1100–1200 м над ур. м. на юге листа в гольцовом поясе преобладают несомкнутые группировки из накипных и листовых лишайников, мхов, арктоальпийских видов цветковых растений в сочетании с тундровыми сообществами и каменными россыпями, в тундровом поясе -кустарничково-лишайниковые и кустарничково-моховые сомкнутые растительные группировки в сочетании кустарниковыми тундрами и каменистыми россыпями и осыпями, таежный пояс представлен кустарничково-мохово-лишайниковыми лиственничными подгольцовыми лесами и редколесьями (Карта растительности СССР, 1990. 1 : 4 млн). Концепция почвенно-ландшафтных связей, разработанная для этой территории на Почвенной карте 1 : 2.5 млн на листе ГПК “Хатанга” не менялась. В соответствие с Программой ГПК были изменены только некоторые номенклатурные названия почв. Модальными почвами в СПП пояса лиственничных лесов и редколесий являются: на крутых склонах - сухомерзлотные маломощные почвы - подбуры охристые, а на выпо- ложенных частях склонов и террасах - льдисто-мерзлотные неоглеенные гидроморфные почвы - криоземы торфянистоперегнойные (на Почвенной карте 1 :2.5 млн - мерзлотнотаежные), в тундровом поясе - подбуры без разделения (на Почвенной карте 1 : 2.5 млн - подбуры тундровые) и в гольцовом поясе - каменные россыпи. При работе на бумажной основе листа границы контуров с преобладанием выходов пород, подбуров тундровых, подбуров охристых и криоземов торфянистоперегнойных были выделены по карте растительности и топографическим картам весьма условно: самые высокие водоразделы с большой плотностью значков каменистых россыпей - как контуры с преобладанием выходов пород. Границы между почвенными контурами подбуров тундрового пояса и подбуров охристых таежного пояса проводили по топографической карте на основе очень не ясных цветовых различий между тундрами и лесным поясом, а контуры с преобладанием криоземов торфянистоперегнойных, не имея четких связей с растительным покровом -по нижним выположенными частям склонов, включая речные террасы, так как именно здесь происходит увеличение мощности мелкоземистого плаща и возможно формирование льдисто -мерзлотных гидроморфных почв. Использование ГИС-технологий в сочетании с дешифрированием космических снимков позволило значительно увеличить точность проведения границ почвенных контуров различных вертикальных поясов, выделить новые контуры, уточнить соотношение в них почв и непочвенных образований. Дешифрирование космического снимка проводилось на территории с однотипным рельефом и коренными и почвообразующими породами, поэтому главным индикатором структуры почвенного покрова являлась растительность. В гольцовом и тундровом поясах оно сводилось к выделению поверхностей обнаженных, преимущественно лишенных растительности, покрытых разреженной растительностью аркто-альпийских видов и ареалов с тундровой бруснично-голубичной кустарничковой или кустарниковой растительностью сплошного покрытия, что очень четко дешифрируется по цветовой мозаике снимка (рис. 1). Это позволило более объективно выделить контуры с господствующими крупноглыбовыми россыпями (количество их по сравнению с бумажной картой возросло), разделить их на те, в которых их площади зани- мают до 90%, и те, где почвы под разреженной растительностью и выходы пород занимают примерно равные площади. Проведение границ между подбурами и подбурами охристыми также проводилось по космоснимку, так как эта граница дешифрируется по смене свело-зеленого тона тундровой растительности на более интенсивный зеленый тон лесной растительности; она согласуется с границей на топооснове, но проводится более объективно и точно. Наконец, темно-зеленый тон лесной растительности, преобладающий в нижних частях склонов и речных долинах в сочетании с делевым характером рисунка склонов и появлением термокарстовых западин, свидетельствующих о более мощном мелкоземистом плаще, позволяет более точно провести границу между подбурами охристыми и криоземами торфянисто-перегнойными. Фрагменты Почвенной карты листа R-47 “Хатанга”, составленной на бумажной основе и в электронном формате с использованием космических снимков, представлены на рис. 2.

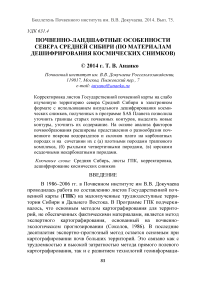

Рис. 1. Вертикальные пояса плато Путорана. Гольцовый пояс с различным соотношением крупноглыбовых россыпей и разреженной тундровой растительности, а – выходы пород преобладают; б – крупноглыбовые россыпи и почвы под растительностью занимают примерно равные площади.

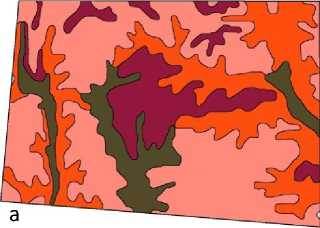

Рис. 2. Фрагменты почвенных карт, составленные на бумажной основе (а) и в электронном формате (б) с использованием космических снимков.

На территории листов ГПК Q-49-50 “Удачный” и R-49-50 “Оленек” расположены Оленекско-Анабарское и Оленекское плато, сложенные осадочными преимущественно карбонатными породами различного возраста, состава и плотности: известняками, доломитами, песчанистыми и глинистыми известняками, мергелями, углистыми сланцами, конгломератами и т.д. Характер почвенно-ландшафтных связей в северо-таежной части плато на Почвенной карте 1 : 2.5 млн представлен следующими образом: все водоразделы отражены глеевыми торфянисто-перегнойными почвами, а все склоны, независимо от их строения и крутизны - пере-гнойно-карбонатными почвами. На листах ГПК с учетом новых полевых почвенных материалов (Еловская, 1979, Соколов, 1980а;1980б; Конюшков, 1990) почвенный покров этой части плато на бумажном варианте карты отображен на водоразделах и пологих склонах криоземами глееватыми остаточно-карбонатными в комплексе с торфянистыми почвами трещин и перегнойно-карбонатными почвами - на крутых склонах. Вместе с тем, рисунок космического изображения этой большой территории отличается значительной неоднородностью. Дешифрирование космических снимков по растительности (по материалам А.Н. Лукичевой, 1972) в сочетании с анализом форм рельефа и геологического строения территории позволили выделить отличающиеся по рисунку изображения различные склоновые ландшафты на карбонатных породах, объективнее и детальнее отразить их почвенный покров на карте в электронном формате.

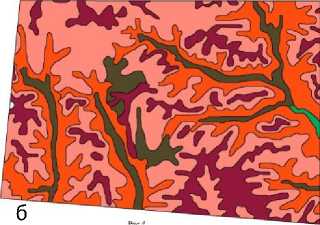

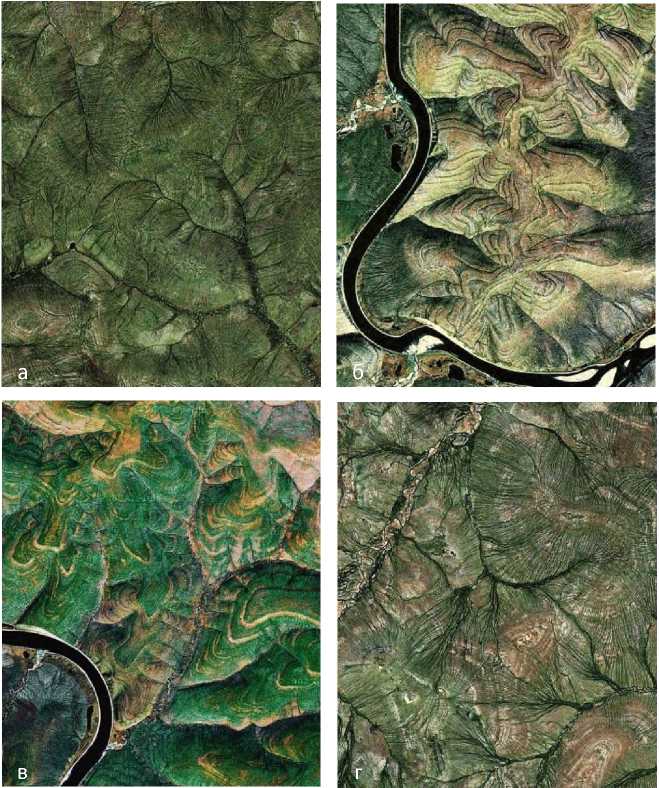

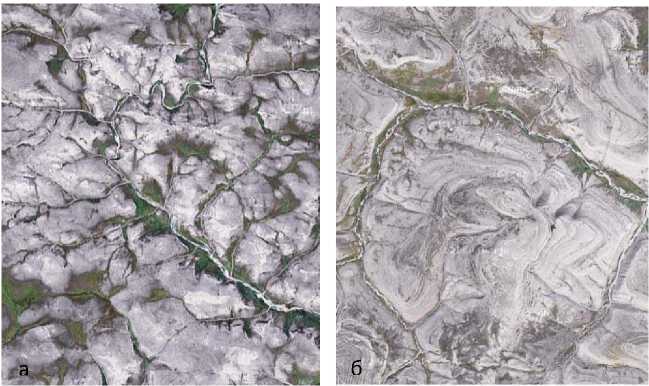

Рис. 3а представляет чередование малоконтрастных более светлых и темных зеленых полос вдоль склона (веерный рисунок). Он приурочен к пологим прямым склонам крутизной 1.5о-3о, сложенным неустойчивыми к выветриванию карбонатными породами: мергелями, битуминозными, опесчаненными или глинистыми известняками. Суглинисто-глинистый четвертичный плащ почвообразующих пород на таких склонах характеризуется невысокой щебнистостью, высокой льдистостью (40–50%), значительной мощностью (07–1.5 м), а криогенные и денудационные процессы приводят к формированию густой сети делей. Светлые полосы -это несмытые, прямые части склонов с более глубокой льдистой мерзлотой (70-90 см), более темные полосы - дели, в которых мелкоземистый плащ частично смыт, и льдистая мерзлота находится ближе к поверхности (<50 см). К мохово-лишайниковым кустарничковым лиственничным редкостойным лесам несмытых частей склонов (широкие промежутки) приурочены криоземы грубогумусовые или перегнойные глееватые остаточно-карбонатные), а к более влажным моховым осочковым лесам де-лей - криоземы глееватые торфянисто-перегнойные или торфянистые остаточно-карбонатные. Структура почвенного покрова таких склонов представлена только криоземами разной степени гидроморфизма. Рис. 3б относится к более крутым 5о-8о склонам. Чередование узких темно-зеленых и широких светлых полос, повторяющих форму склона, на пачках карбонатных пород кембрия разной плотности дешифрирует резко ступенчатый характер склона. На таких склонах выделяют площадку уступа, бровку и склон уступа. На площадке уступа растительность представлена сухими пятнистыми осочково-дриадовыми редколесьями, на склоне уступа обнажаются коренные породы, а в его основании накапливаются каменистые россыпи. Гидротермические условия этой части склона характеризуются повышенной сухостью и прогреваемостью. Дешифрируется она по широким светлым полосам. Сомкнутые лиственничные леса с можжевельником формируются только на бровке уступа и дешифрируются по узким темно-зеленым полосам (Лукичева, 1972). Структура почвенного покрова таких ступенчатых склонов представлена щебнистыми перегнойно-карбонатными почвами и выходами пород в форме почв пятен

Рис. 3. Склоновые и водораздельные ландшафты северо-таежной части Оленекского плато на карбонатных породах: а – пологие склоны с деля-ми; б, в – крутые ступенчатые склоны; г – сочетание ступенчатых со-лифлюкционных и делевых участков склона; д, е – крутые склоны с различным участием скальных выходов пород и каменистых осыпей; д, ж – водоразделы различной степени дренированности; з – каменистая тундра в пределах северной тайги на высоких выпуклых водоразделах.

карбонатных, скальных обнажений и каменистых россыпей. Изображение также ступенчатых склонов представляет собой контрастное сочетание широких темно-зеленых и узких светлых полос поперек склона (рис. 3в). Здесь на выположенной части склона произрастают лиственничники с признаками заболоченности иногда с выраженным микрорельефом, под которыми формируются гидроморфные почвы, а на более крутой части склона - разреженные дриадовые пятнистые лиственничники на более сухих почвах часто с выходами пород (Лукичева, 1972). В этом случае структура почвенного покрова склонов представлена как гидроморфными криоземами грубогумусовыми глееватыми остаточно-карбонатными иногда с торфянистыми почвами трещин, так и мезоморфными перегнойно-карбонатными почвами с выходами пород. Когда ступенчатость склонов на снимке выражена не четко, склоны перекрыты более мощной толщей делювиально-солифлюкционных отложений; тогда под лиственничными редколесьями формируются только криоземы грубогумусовые или перегнойные глееватые остаточно-карбонатные.

Следующий рисунок (рис. 3г) характерен для пологих, но выпуклых солифлюкционных склонов, сложенных устойчивыми к выветриванию полосчатыми, пятнистыми и кальцитизированными доломитами. Здесь в верхних частях склонов по наиболее светлому почти белому тону изображения на снимке дешифрируются участки, лишенные растительности в результате солифлюкции -пятна голого грунта. Из растительности вокруг голых пятен преобладают дриада, мелкие осочки, цетрария. Характерно обилие видов ксерофильного типа, связанное с тем, что почвы на со-лифлюкционных выпуклых склонах протаивают глубоко и в вегетационный период заметно иссушаются (Лукичева, 1972). Горизонтальная полосчатость дешифрирует ступенчатое строение верхних частей склонов, а вертикальная, веерная с участием де-лей - в нижней части склонов. Сочетание на космическом снимке светлых пятен, лишенных растительности, со светло-зеленым тоном сухих редкостойных лесов в верхних частях склонов и темнозеленого тона изображения более влажных елово-лиственничных лишайниково-моховых лесов в средней и нижних частях склонов позволяет выделять склоновые ландшафты, в которых модальны- ми являются криоземы грубогумусовые глееватые остаточно-карбонатные, вторым компонентом почвенного покрова - пере-гнойно-карбонатные почвы и третьим - выходы пород - почвы пятен.

По интенсивному однородному зеленому тону на космическом снимке дешифрируются большие ареалы кустарничковых с участием можжевельника лиственничных сухих сомкнутых (0.6– 0.7) лесов (рис. 3д). Они приурочены к крутым прямым склонам 7о–10о и узким дренированным водоразделам, сложенным доломитами (Лукичева, 1972). Хороший дренаж, более благоприятные почвенные температурные условия и неглубокое залегание карбонатных пород свидетельствуют о формировании здесь перегнойно-карбонатных или близких к ним почв. Обозначаемые на топокар-тах значками выходы пород на крутых карбонатных склонах в северной тайге не маркируют четкой границы их распространения и не дают представления о соотношении их в почвенном покрове с полноразвитыми почвами под лесной растительностью. Анализ космического изображения и топографических карт 1: 300 000 позволил уточнить границы почвенных контуров, в которых голые пятна выходов пород, лишенные растительности или каменные потоки занимают значительные площади, а также контуров, где полноразвитые почвы практически отсутствуют (рис. 3д, 3е). Компонентный состав таких склоновых ландшафтов представлен выходами пород и примитивными почвами иногда в сочетании с криозе-мами или перегнойно-карбонатными почвами. В то же время на некоторых крутых склонах до 10о–15о, где на топокартах отражены в большом количестве выходы пород, дешифрируются лиственничные леса и поэтому в этих контурах преобладают перегнойно-карбонатные почвы.

Таким образом, склоны на карбонатных породах в зависимости от крутизны, формы и плотности слагающих пород отражены на листах ГПК 1) только криоземами; 2) криоземами в сочетании с перегнойно-карбонатными почвами и выходами пород; 3) только перегнойно-карбонатными, иногда в сочетании с выходами пород; 4) выходами пород в сочетании с примитивными или пере-гнойно-карбонатными почвами. Рисунок космического изображения водоразделов более однообразен, так как растительность представлена здесь преимущественно лиственничными или еловолиственничными мохово-лишайниковыми и моховыми бруснично-багульниковыми редкостойными лесами - на более мелкоземистых и высокольдистых плащах и лиственничными кустарничковыми лесами на маломощных, щебнистых, сухомерзлотных элю-виях карбонатных пород. Почвенный покров водораздельных ландшафтов в первом случае образован криоземами грубогумусовыми глееватыми остаточно-карбонатными и торфянистыми почвами трещин, а во втором перегнойно-карбонатными почвами (рис. 3д, 3ж) Однако встречаются отдельные небольшие выпуклые высокие водоразделы с крутыми склонами, сложенные плотными карбонатными породами, где в результате солифлюкции обнажаются коренные породы, а растительность очень разрежена и представлена осочково-дриадовыми тундровыми группировками, переходящими в средней части склонов в кустарниковые тундры и затем лиственничные леса. Почвенный покров таких ландшафтов представлен выходами пород, почвами пятен, дерново- и пере-гнойно-карбонатными почвами и криоземами глееватыми торфянисто-перегнойными остаточно-карбонатными (рис. 3з).

Местами карбонатные породы прерываются интрузиями траппов, которые в рельефе образуют отдельные вершины, поднимающиеся над основной поверхностью на 150–200 м. Эти вершины очень четко дешифрируются по небольшому локальному с четкой границей участку с преобладанием каменистых россыпей и осыпей светло-бурого цвета в сочетании с разреженной тундровой и лесотундровой растительностью характерного светло-зеленого тона. Такие гольцы, как правило, окружает темно-зеленое кольцо лесов на склонах, сложенных карбонатными породами (возможно с примесью обломочного материала траппов) с выходами пород (белые пятна) на крутых уступах (рис. 4).

Почвенный покров таких ландшафтов представлен: на траппах - различным соотношением выходов пород, примитивных и палевых почв (Соколов, Быстряков, 1980; Соколов, 1986; Ершов, 1994, 1995) и на карбонатных породах - перегнойно-карбонатными почвами, выходами пород и криоземами остаточно-карбонатными.

Рис. 5. Сочетание солифлюкцион-ных склоновых ландшафтов на карбонатных породах и водораздельных заболоченных, перекрытых эйкскими глинами с типичным “оспенным” рисунком изображения.

Рис. 4. Сочетание каменистых тундр на интрузиях траппов и северо-таежных лесов на крутых с уступами склонах, сложенных карбонатными породами.

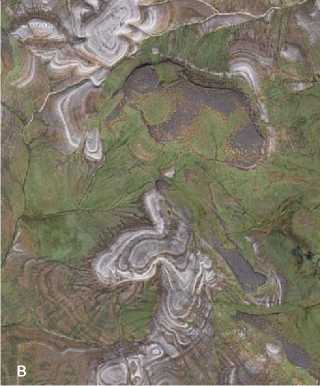

На сниженных водоразделах Оленекского плато на космическом снимке по рельефу и растительности четко дешифрируются характерные ландшафты на тяжелосуглинисто-глинистых отложениях, мощностью до 5–10 м, особенностью которых является очень высокая льдистость вблизи верхней границы многолетнемерзлых пород (более 60%). Это “эйкские” глины проблематичного генезиса. Растительность представлена здесь багульниково-ерниковыми заболоченными лиственничными редколесьями и осоково-пушицевыми болотами. В сочетании с мелкими термокарстовыми западинами, занятыми озерами глубиной не более 1 м, ерники образуют на снимке характерный “оспенный” рисунок, который отличается от рисунка космического снимка окружающих эти ландшафты мохово-лишайниковых лиственничных лесов и редколесий на плотных карбонатных породах, залегающих не глубже 0.7-1.5 м (из-за малой мощности мелкоземистого плаща термокарст здесь не развит) (рис. 5). На эйкских глинах на листах ГПК отражена структура почвенного покрова, представленная глеевыми торфянистыми и торфянисто-перегнойными почвами под заболоченной ерниковой растительностью и торфяноглеевыми болотными почвами под осоково-пушицевыми болотами вокруг озер. Карбонатные породы местами перекрыты не только эйкскими глинами, но и юрскими осадочными породами, которые на водоразделах часто сменяют друг друга. Они представлены сланцами, аргиллитами с прослойками песчаников, алевролитовых известняков, а почвообразующими породами являются средне- и легкосуглинистые слабо щебнистые элювии и делюво-солифлюкции этих пород. Суглинки характеризуются меньшей льдистостью, большей внутренней дренированностью по сравнению с эйкскими глинами. Термокарст здесь развит слабее. Растительность представлена заболоченными разреженными березоволиственничными лесами (Лукичева, 1978). Изображение космического снимка этих лесов четко отделяется как от солифлюкцион-ных склоновых ландшафтов на карбонатных породах, так и от “оспенного” рисунка на эйкских глинах. Почвенный покров на юрских отложениях отражен на листах ГПК в северной тайге па-лево-криоземами и криоземами перегнойными тиксотропными с торфянистыми почвами трещин на дренированных водоразделах и склонах и глеевыми торфянисто-перегнойными, криоземами глее-ватыми и болотными торфянистыми и торфяными почвами на заболоченных водоразделах с термокарстовыми озерами (рис. 6).

На междуречье Анабара и Оленька (листы R 49-50) значительные площади карбонатного плато (Карта четвертичных отложений, 1980, 1 : 2.5 млн) перекрыты на водоразделах и склонах маломощными супесями и суглинками флювиогляциального генезиса. Они приурочены к низкому сглаженному, неглубоко расчлененному плато со слабым развитием термокарста и солифлюкции. В растительном покрове на водоразделах и пологих склонах преобладают мохово-лишайниковые бруснично-багульниковые и ба-гульниково-ерниковые лиственничные леса и редколесья и моховые лиственничные - по густой сети делей (Лукичева, 1972). Рисунок космического изображения этих ландшафтов существенно

Рис. 6. Сочетание склоновых ландшафтов на карбонатных породах и водораздельных, перекрытых юрскими осадочными породами.

Рис. 7. Слаборасчлененные водоразделы и пологие склоны, сложенные карбонатными породами и перекрытые флювиогляциальными супесчано-суглинистыми отложениями.

отличается от рисунка на плотных карбонатных породах. Он характеризуется однородностью на всех элементах рельефа, включая речные долины, иной общей цветовой гаммой растительного покрова (желтоватый оттенок, по-видимому, за счет ерникового яруса). Почвенный покров на листах ГПК представлен здесь криозе-мами перегнойными и торфянисто-перегнойными и палево-криоземными почвами на водоразделах и склонах (рис. 7).

Постепенный переход к зональным тундровым ландшафтам через лесотундровые отчетливо дешифрируется по пятнистому рисунку светло-серых участков каменистых тундр и зеленых -разреженных лиственничных лесов, приуроченных к склонам и речным долинам. На рис. 8а преобладает таежная растительность, на рис. 8б лиственничники ивняково-ерниковые - только в долинах рек, вершины выпуклых водоразделов - пятнистые лишайниковые осочково-дриадовые тундры, склоны - ерниковые, моховолишайниковые кустарничковые тундры.

Рис. 8. Типичные ландшафты лесотундры с различным соотношением леса и тундры Маймеча-Котуйского плато.

Дешифрирование таких ландшафтов позволяет объективно разделять контуры с преобладанием криоземов остаточно-карбонатных и перегнойно-карбонатных почв под редкостойными лесами от контуров, в которых модальными являются компоненты почвенного покрова пятнистых тундр.

В тундровой зоне Средней Сибири на карбонатных породах на Почвенной карте 1 : 2.5 млн на основании экспертной оценки характер почвенно-ландшафтных связей был отражен на водоразделах и склонах - перегнойно-карбонатными тундровыми почвами, а также выходами пород - на наиболее крутых склонах. Новые полевые почвенные материалы показали, что тундровые ландшафты на карбонатных плато отличаются большим разнообразием по характеру растительности и компонентному составу почвенного покрова (Конюшков, 1991). Это подтверждает и анализ космического изображения снимков листов ГПК R-47-51 “Хатанга”, “Оленек” и “Тикси”. На листах ГПК в тундровой зоне на различных по составу карбонатных породах были отражены следующие почвы и почвенные образования: перегнойно- карбонатные, дерново-карбонатные неполноразвитые, почвы пятен карбонатные, почвы трещин гумусовые и перегнойные, криоземы грубогумусовые и перегнойные остаточно-карбонатные, примитивные.

Рис. 9а и 9б космического снимка представляют собой сильно расчлененные речными долинами плато с относительно крутыми склонами, с абсолютными высотами 350–450 м над ур. м., сложенные плотными известняками, доломитами, карбонатными сланцами среднего и нижнего кембрия. Сочетание светло-серых и почти белых тонов окраски в цветовой мозаике водоразделов и склонов дешифрирует поверхности, практически лишенные растительности. Местами в нижних частях склонов, включая речные долины, по буровато-зеленоватым тусклым тонам дешифрируется ерниковая или ивняковая моховая растительность. На водоразделах развиты разнообразные формы структурных грунтов: каменные полигоны, кольца, котлы. Преобладают полигоны размером 1.5–2 м. Растительность приурочена в микрорельефе только к пониженным участкам трещинных зон, представлена разреженными кустиками дриады, астрагала, лишайниками, мелкими зелеными мхами, ее проективное покрытие 10–30%, склоны крутые, обрывистые, скалистые, иногда ступенчатые (Конюшков, 1991).

Рис. 9. Каменистая тундра на плотных карбонатных породах: а – Фомич-Котуйское плато; б – Котуйское плато.

Такие ландшафты на листах ГПК отражаются полигональными комплексами почв пятен карбонатных и почв трещин гумусовых в сочетании с выходами пород - на водоразделах, выходами пород и примитивными почвами в полосчато-криогенных комплексах - на склонах и перегнойно-карбонатными почвами и кри-оземами грубогумусовыми или перегнойными - в речных долинах и примыкающих к ним нижних частях склонов под кустарниковой растительностью. Описанные ландшафты характерны для плато севернее р. Фомич, плато Кыстык в верховьях Оленька, на значительной территории Котуйского плато.

Второй типичный тундровый ландшафт приурочен к плато, сложенным преимущественно песчано-карбонатными породами синийского комплекса. Для них характерны более широкие водоразделы с термокарстовыми западинами, пологие, лишенные уступов склоны с сетью делей. Водоразделы и склоны покрыты растительностью, которая в зависимости от степени дренирован-ности представлена лишайниковыми, мохово-лишайниковыми бруснично-голубичными или ерниковыми тундрами. На склонах могут добавиться более влажные моховые ерниковые тундры (Лу-кичева, 1972). Эти тундры дешифрируются по светло-зеленой цветовой гамме водоразделов и более интенсивно зеленой - пологих склонов (рис.10). На водоразделах развит полигональнотрещинный микрорельеф, на склонах - делевый. Почвенный покров таких ландшафтов представлен на листах ГПК на водоразделах и склонах в зависимости от степени дренированности - крио-земами грубогумусовыми и перегнойными остаточно-карбонат-ными с торфянистыми и торфянисто-перегнойными почвами трещин и делей и дерново- или перегнойно-карбонатными почвами. Иногда, на выпуклых каменистых водоразделах и пологих выпуклых склонах на интенсивно зеленом цветовом фоне появляются светлые пятна с разреженной растительностью. Вследствие солифлюкции здесь формируются пятнистые тундры.

Следующие рисунки на космическом снимке характеризуют ландшафты Маймеча-Котуйского плато, сложенного карбонатными породами ордовика и кембрия, пронизанными интрузиями траппов (рис. 11). Средние абсолютные высоты колеблются здесь в пределах 400–600 м. Отдельные вершины трапповых интрузий достигают 700-800 м над ур. м.

Рис. 10. Мохово-лишайниковая кустарничковая тундра на легковыветри-вающихся карбонатных породах Фомич-Котуйского плато.

(Конюшков, 1991). Растительный покров характеризуется высокой задернованностью, меньшим количеством пятен по сравнению с плотными карбонатными породами и представлен лишайниковыми и мохово-лишайниковыми бруснично-голубичными ернико-ольховниковыми тундрами водоразделов и склонов.

Для умеренно крутых склонов, сложенных карбонатными породами, характерно ступенчатое строение. Для склонов, сложенных интрузиями основного состава ступенчатость не выражена. Почвы формируются на различных субстратах: на карбонатных породах с повышенным содержанием темноцветных железистых минералов основных пород и на “чистых” карбонатных породах, на траппах, обогащенных карбонатным щебнем и на “чистых” траппах (Конюшков,1991)

На господствующих водоразделах, сложенных траппами, на листах ГПК отражены в различном сочетании каменные россыпи, примитивные и палевые почвы (без разделения) или подбуры (без разделения), дешифрируемые по сочетанию оголенных, лишенных растительности поверхностей, поверхностей с разреженной аркто-

Рис. 11. Гольцово-тундровые ландшафты на карбонатных породах и интрузиях траппов Маймеча-Котуйского плато (а - преобладают тундровые ландшафты на интрузиях траппов; б - гольцы на ин- трузиях траппов в сочетании со склоновыми тундровыми ландшафтами на карбонатных породах; в - гольцово-тундровые ландшафты на интрузиях траппов и полигональные пятнистые каменистые тундры водоразделов и ступенчатых склонов на карбонатных породах).

тундровой и тундровой растительностью сплошного покрытия. На господствующих водоразделах, сложенных карбонатными породами, преобладают почвы пятен с почвами трещин гумусными, каменные россыпи и примитивные почвы, которые дешифрируются по преобладанию белых и светло-серых тонов окраски на снимке. На склонах, сложенных траппами иногда с примесью обломков карбонатных пород, отражены палевые почвы (без разделения), палевые насыщенные и криоземы торфянисто-перегнойные под сплошной тундровой растительностью, четко дешифрируемой на космическом снимке по цветовой мозаике светло -зеленых и зеленовато-буроватых тонов окраски. На ступенчатых склонах с “чистыми” карбонатными почвообразующими породами выделены контуры дерново-(перегнойно)-карбонатных почв, выходов пород и криоземов перегнойных остаточно-карбонатных, а с примесью обломков траппов - в сочетании с палево-карбонатными (в номенклатуре Конюшкова, 1991) почвами. Эти ландшафты дешифрированы по горизонтальной полосчатости склонов, представленной узкими светлыми почти белыми полосами выходов пород на склонах и бровке уступа и более широкими светло-зелеными полосами тундровой растительности на площадке уступа. Крутые склоны покрыты каменистыми осыпями с отдельными скальными останцами; в ложбинах стока - оторфованные гидроморфные карбонатные почвы.

ВЫВОДЫ

Редактирование листов ГПК на территорию севера Средней Сибири в электронном формате с использованием материалов визуального дешифрирования космических снимков позволило уточнить границы старых почвенных контуров и их почвенное содержание, выделить новые почвенные контура.

Полученная в результате корректировки листов ГПК информация

-

1. Расширила представления о разнообразии почвенного покрова склоновых и водораздельных ландшафтов плато на карбонатных породах в зависимости от геоморфологических особенностей рельефа и плотности карбонатных пород.

-

2. Выявила особенности почвенно-растительного покрова в ландшафтах, сочетающих карбонатные породы и породы траппового комплекса, карбонатные породы и рыхлые четвертичные плащи различного генезиса.

-

3. Позволила уточнить границы ареалов непочвенных образований (каменистых россыпей, осыпей, солифлюкционных обнажений) на различных плотных породах и компонентный состав гольцового и тундрового поясов горных территорий.

SOIL-LANDSCAPE PECULIAR AREAS IN THE NORTH OF CENTRAL SIBERIA (ACCORDING

Список литературы Почвенно-ландшафтные особенности севера Средней Сибири (по материалам дешифрирования космических снимков)

- Андроников В.Л., Шишов Л.Л., Терешенков О.М. и др. Составление листов Государственной почвенной карты СССР с использованием космических снимков//Аэрокосмические методы в почвоведении и их использование в сельском хозяйстве. М., 1990. С. 82-88.

- Еловская Л.Г., Петрова Е.И., Тетерина Л.В. Почвы Северной Якутии. Новосибирск: Наука, 1979. 301 с.

- Ершов Ю.И. Закономерности почвообразования в пределах Среднесибирского плоскогорья//Почвоведение. 1995. № 7. С. 805-810.

- Ершов Ю.И. Мезоморфное почвообразование в таежно-мерзлотном семигумидном секторе Средней Сибири//Почвоведение. 1994. № 10.

- Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. 341 с.

- Конюшков Д.Е. Почвообразование на карбонатных породах в континентальной субарктике (на примере севера Средней Сибири). Дис. … к. б. н. М., 1991. 253 с.

- Конюшков Д.Е. Структура почвенного покрова северо-восточной части Средне-Сибирского плоскогорья//Почвоведение. 1992. № 1. С. 61-73.

- Лукичева А.Н. Северо-таежная растительность Сибирской платформы в связи с геологическим строением. Л., Наука, 1972. 52 с.

- Савин И.Ю. Компьютерная имитация картографирования почв//Цифровая почвенная картография, теоретические и экспериментальные исследования. М., 2012. С. 26-33

- Симакова М.С. О содержании, принципах и приемах оформления почвенных карт//Бюл. Почв. ин-та. 2008. Вып. 61. С. 3-11.

- Соколов И.А. Рабочая программа по составлению листов государственной почвенной карты СССР масштаба 1: 1000000. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 1986 (рукопись).

- Соколов И.А. О Разнообразном проявлении гидроморфного неглеевого почвообразования//Почвоведение. 1980. №7. С. 5-19.

- Соколов И.А. Гидроморфное неглеевое почвообразование//Почвоведение. 1980. № 1.

- Соколов И.А. Палевые почвы Среднесибирского плоскогорья. Почвоведение. 1986. № 8. Стр. 5-18.

- Соколов И.А., Быстряков Г.М. Палевые почвы северной тайги Восточной Сибири и Дальнего Востока//Вестник МГУ. Сер. 17, почвоведение. 1980. № 1. С. 30-37.

- Почвенная карта РСФСР. Масштаб 1: 2.5 млн/Под ред. Фридланда В.М. М.: ГУГК, 1988.