Почвенное и биологическое разнообразие природной среды в районе горы Шудья-Пендыш: свежие и влажные лесорастительные условия

Автор: Бузмаков Сергей Алексеевич, Переведенцева Лидия Григорьевна, Бердинских Светлана Юрьевна, Боталов Виталий Сергеевич, Романов Александр Валериевич, Гатина Евгения Леонидовна, Шестаков Игорь Евгеньевич, Зайцев Александр Григорьевич

Журнал: Антропогенная трансформация природной среды @atps-psu

Рубрика: Сохранение природной среды

Статья в выпуске: 2 т.8, 2022 года.

Бесплатный доступ

Для сохранения биологического разнообразия природной среды в окрестностях горы Шудья- Пендыш территория заслуживает статуса особо охраняемой в регионе. Проведены исследования лесных экосистем в пограничной зоне малонарушенных лесных территорий (МЛТ) Пермского края (окрестности горы Шудья-Пендыш, Красновишерский городской округ). Приводятся данные 2021 г. по насаждениям, формирующимся в свежих и влажных лесорастительных условиях - ельники: мшистый, папоротниковый, нагорный и березняк кисличный (тип леса: ельник мшистый). В изучаемых сообществах, с учетом фондовых данных, выявлено 39 видов сосудистых растений, относящихся к 37 родам, 25 семействам и 3 отделам. По числу видов преобладают семейства Rosaceae, Poaceae и Ranunculaceae. Аналогично флоре Пермского края, установлено преобладание мезофитов (79,5 % от общего числа видов флоры). По результатам полевых исследований зафиксировано 58 видов агарикомицетов, относящихся к 27 родам, 17 семействам и 4 порядкам. Ведущими по числу видов являются семейства Russulaceae и Cortinariaceae, что характерно для лесной зоны северных широт. По трофической приуроченности большинство видов агарикомицетов относится к группе микоризообразователей (55,2 %). В исследуемых сообществах обнаружено два вида грибов, новых для Пермского края: Suillus acidus и Cortinarius betulinus. Отмечен охраняемый лишайник - Lobaria pulmonaria, внесенный в Красные книги Российской Федерации и Пермского края. Наибольшее сходство видового состава выявлено между ельниками: мшистым (ПП № 2) и папоротниковым (ПП № 9), как по высшим сосудистым растениям (коэффициент Жаккара (J × 100): J = 74,1), так и по агарикомицетам (J = 36,4). Между остальными ценозами коэффициенты Жаккара по сосудистым растениям составили 22,2-34,4, по агарикоидным грибам - 7,5-18,9. Наиболее типичными почвами для обследованных участков являются буроземы грубогумусовые средне- и тяжелосуглинистые на элюводелювии коренных пород.

Малонарушенная лесная территория, гора шудья-пендыш, свежие и влажные лесорастительные условия, бурозем типичный, флора сосудистых растений, агарикоидные базидиомицеты

Короткий адрес: https://sciup.org/147239704

IDR: 147239704 | УДК: 502.211 | DOI: 10.17072/2410-8553-2022-2-6-15

Текст научной статьи Почвенное и биологическое разнообразие природной среды в районе горы Шудья-Пендыш: свежие и влажные лесорастительные условия

Развитие лесных сообществ зависит от множества факторов. Действие некоторых из них уже хорошо изучено и даже поддается математической обработке [13], действие иных факторов еще только осознается и приводится в единую систему с общепринятыми теориями развития леса [26, 27]. Но результаты уже вполне изученных явлений в природе могут расходится с ожидаемыми при изменении условий существования биологических объектов, тем более таких, как лесные экосистемы, состоящие из множества взаимосвязанных компонентов [14, 29]. Даже небольшое по своим масштабам исследование может вложить в копилку знаний о лесных сообществах данные, которые позволят в дальнейшем правильно спрогнозировать развитие лесного массива и принять адекватное решение, направленное на сохранение лесов. Состояние лесных сообществ в горных условиях Западного Урала изучалось на территории заповедника «Вишерский» [2–10, 30], в ООПТ «Ба- сеги» [10, 16, 19]. Детально были изучены почвы ООПТ «Басеги» [28].

Малонарушенные лесные территории (МЛТ), наряду с заповедниками, остаются «островами» естественно развивающихся лесных сообществ посреди «океана» лесов, претерпевающего трансформацию от активной деятельности человека [1]. В отличие от заповедных лесов, куда доступ человека возможен только по специальному разрешению, посетители территории МЛТ вполне свободно могут заниматься добывательской рекреацией, но запрещена заготовка древесины [19]. При этом МЛТ не испытывают высокой рекреационной нагрузки, как, к примеру, городские леса. В такой роли МЛТ представляют интерес для изучения, как объекты, развивающиеся аналогично эпохе «собирательской» деятельности местного населения, главенствующей на территории нынешнего Пермского края. В связи с этим, целью исследований является инвентаризация флоры высших сосудистых растений и биоты агарикоидных грибов, а также выявление почвенного разнообразия свежих и влажных лесорастительных условий в зоне МЛТ на территории Красновишерского городского округа. В задачи исследований входила инвентаризация и экологический анализ флоры высших сосудистых растений, изучение видового состава и эколого-ценотических особенностей агарикоидных базидиомицетов, установление таксономического разнообразия почв изучаемой территории.

Материалы и методы исследований

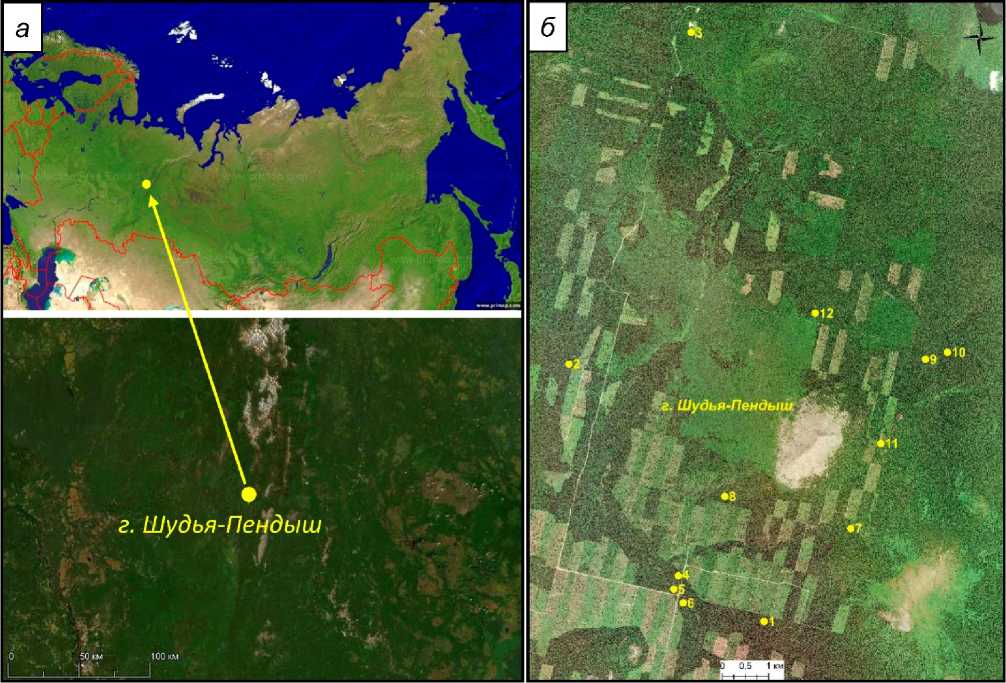

Красновишерский городской округ расположен в северо-восточной части Пермского края в предгорьях и горах Северного Урала, в бассейне реки Вишера [1]. Территория района исследований находится в окрест ностях горы Шудья-Пендыш, где проходит граница между активно осваиваемой лесной зоной и еще сохранившимися участками МЛТ (кварталы 81, 102, 103, 123 и 124 Вайского участкового лесничества) (рис. 1 / fig. 1). По ботанико-географическому районированию Пермского края территория относится к району средне- и южнотаежных предгорных пихтово-еловых и елово-пихтовых лесов, который отличается от равнинных большей примесью пихты и сосны сибирской, преобладанием трав над кустарничками и широким распространением травяных, особенно папоротниковых, типов леса. Значительные площади покрыты вторичными березняками и смешанными лесами [21]. По географическому районированию Пермского края территория относится к Центральному Уралу [8].

Рис. 1. Географическое положение г. Шудья-Пендыш (а) и картосхема расположения пробных площадей в ее окрестностях (б)

Fig. 1. Geographical position of Mount Shudya-Pendysh (a) and a map diagram of the location of test areas in its vicinity (b)

Исследования проводились в летний период 2021 г. на 12 пробных площадях в наиболее распространенных типах леса (в границах МЛТ на территории Вайского лесничества). В настоящей работе приводятся данные по насаждениям, формирующимся в свежих и влажных лесорастительных условиях – ельники: мшистый, папоротниковый, нагорный и березняк кисличный (тип леса: ельник мшистый). Насаждения для исследований подбирались спелые и перестойные. Таксация лесов отобранных лесотаксационных выделов осуществлялась глазомерным способом с использованием элементов измерительной таксации

-

[20] . Геоботанические описания фитоценозов проводились по стандартной методике [23]. Сбор и гербаризация образцов агарикоидных грибов проводились по общепринятым методикам [24, 25]. Латинские названия грибов приведены в соответствии с международной базой данных MycoBank Database [32]. Для установления типа почвы для соответствующего типа леса в исследуемых выделах закладывались почвенные разрезы [11]. Сходство биогеоценозов по видовому составу сосудистых растений и агарикоидных грибов устанавливалось с помощью коэффициента Жаккара [31].

Результаты и их обсуждение

Горные лесные бурые почвы (буроземы) описываемой территории имеют свои особенности, отличающие их от почв равнинных территорий. В профиле изучаемых почв морфологические признаки опод-золенности не выражены, несмотря на наличие еловопихтовых лесов, кислого лесного опада и низких значений рН. Бурые почвы занимают менее 6,5 % площади края и формируются в особых экологических условиях [12]. Бурозём типичный, тёмногумусовый, грубогумусовый на пермских глинах, элювии известняков и метаморфических пород внесён в перечень ред- ких почв на территории Пермского края, занесенных в Красную книгу почв Пермского края (на сегодняшний день проект Красной книги почв Пермского края находится на стадии утверждения). На изучаемой территории к указанным типам относятся все вскрытые почвенные разрезы, что позволяет выделить ценные почвенные объекты в границах ареалов распространения этих почв.

Флора сосудистых растений исследуемой территории. На изучаемой территории выявлено 39 видов сосудистых растений, относящихся к 37 родам, 25 семействам и 3 отделам (таблица 1 / table 1) .

Таблица 1

Таксономический состав флоры сосудистых растений изучаемых биогеоценозов

Taxonomic composition of the flora of vascular plants of the studied biogeocenoses

Table 1

|

Семейство (число ви-дов/число родов) // Family (number of species/number of genuses) |

Роды (число видов) // Genuses (number of species) |

В том числе, видов // Including species |

|||

|

ПП № 2 // SP № 2 |

ПП № 3 // SP №3 |

ПП № 9 // SP №9 |

ПП № 11// SP №11 |

||

|

Asteraceae (1/1) |

Cirsium (1) |

1 |

– |

– |

– |

|

Betulaceae (1/1) |

Betula (1) |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Boraginaceae (1/1) |

Myosotis (1) |

– |

– |

1 |

– |

|

Caprifoliaceae (1/1) |

Linnaea (1) |

1 |

– |

1 |

– |

|

Caryophyllaceae (1/1) |

Stellaria (1) |

– |

– |

1 |

– |

|

Cyperaceae (1/1) |

Carex (1) |

– |

– |

– |

1 |

|

Ericaceae (1/1) |

Vaccinium (1) |

1 |

– |

1 |

1 |

|

Fabaceae (1/1) |

Lathyrus (1) |

– |

1 |

– |

– |

|

Geraniaceae (1/1) |

Geranium (1) |

1 |

– |

1 |

– |

|

Juncaceae (1/1) |

Luzula (1) |

1 |

– |

– |

– |

|

Liliaceae (2/2) |

Maianthemum (1), Veratrum (1) |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Onagraceae (1/1) |

Chamaenerion (1) |

1 |

– |

– |

– |

|

Oxalidaceae (1/1) |

Oxalis (1) |

1 |

1 |

1 |

– |

|

Poaceae (2/2) |

Calamagrostis (1), Deschampsia (1) |

1 |

1 |

1 |

2 |

|

Polygonaceae (1/1) |

Polygonum (1) |

– |

– |

– |

1 |

|

Pyrolaceae (2/2) |

Pyrola (1), Orthilia (1) |

1 |

2 |

1 |

– |

|

Ranunculaceae (3/3) |

Aconitum (1), Thalictrum (1), Atragene (1) |

– |

3 |

1 |

– |

|

Rosaceae (7/5) |

Sorbus (1), Rubus (3), Fragaria (1), Spiraea (1), Rosa (1) |

5 |

4 |

3 |

1 |

|

Salicaceae (1/1) |

Populus (1) |

– |

1 |

– |

– |

|

Saxifragaceae (1/1) |

Ribes (1) |

– |

1 |

– |

– |

|

Pinaceae (3/3) |

Abies (1), Picea (1), Pinus (1) |

3 |

3 |

3 |

2 |

|

Aspidiaceae (2/2) |

Dryopteris (1), Gymnocarpium (1) |

2 |

1 |

2 |

2 |

|

Athyriaceae (1/1) |

Athyrium (1) |

1 |

– |

1 |

1 |

|

Equisetaceae (1/1) |

Equisetum (1) |

1 |

– |

1 |

– |

|

Lycopodiaceae (1/1) |

Lycopodium (1) |

1 |

– |

1 |

– |

|

25 |

37 (39) |

24 |

20 |

23 |

13 |

*Примечания:

ПП № 2 – ельник мшистый; ПП № 3 – березняк кисличный (тип леса: ельник мшистый); ПП № 9 – ельник папоротниковый; ПП № 11 – ельник нагорный.

*Notes:

SP № 2 – mossy spruce forest; SP №3 – sorrel birch forest (type of forest is mossy spruce forest);

SP №9 – filical spruce forest; SP №11 – montane spruce forest.

Преобладающими по числу видов являются семейства Rosaceae Juss. (17,9 % от общего числа выявленных видов), Poaceae Barnhart и Ranunculaceae Juss. (по 7,7 %). Для остальных семейств выявлено по 1–2 вида растений. Численно преобладают одновидовые роды, лишь для рода Rubus выявлено 3 вида. Наибольшее сходство по видовому составу установлено между ельниками: мшистым (ПП № 2) и папоротниковым (ПП № 9) ( J = 74,1). Между остальными сообществами коэффициенты Жаккара составили 22,2–34,4.

Доминирующее положение в спектре жизненных форм занимают гемикриптофиты (43,6 %), остальные жизненные формы представлены меньшим числом видов (2,6–15,4 %). Это указывает на умереннохолодный голарктический характер флоры [22]. Экологический анализ флоры демонстрирует распределение видов по типам местообитаний с отношением к водному режиму местообитания. Установлено преобладание мезофитов (аналогично флоре Пермского края) – они составляют 79,5 % видов флоры, довольно высок процент гигрофитов (17,9 %), что свидетельствует о наличии прибрежноводных местообитаний на описываемой территории. Меньшее участие во флоре, но при этом достаточное по значимости, занимают ксеромезофиты – 2,6 %, это виды скальных местообитаний. Таким образом, биоморфологический и экологический спектр флоры обследованной территории сходны по ключевым элементам со спектром флоры Пермского края.

Эколого-ценотическая характеристика исследуемых биогеоценозов. Ельник мшистый (ПП № 2, квартал 99, выдел 6). В древостое доминирует Picea obovata Ledeb., довольно велика роль Abies sibirica Ledeb. и Pinus sylvestris L., реже встречается Betula pubescens Ehrh. Подлесок практически отсутствует. Кустарниковый ярус состоит преимущественно из Rosa acicularis Lindl. В травянисто-кустарничковом ярусе доминирует Vaccinium myrtillus L., к ней примешиваются Equisetum sylvaticum L., Trientalis euro-paea L., Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt , Gym-nocarpium dryopteris (L.) Newm., Athyrium filix-femina (L.) Roth, Rubus saxatilis L., Rubus humulifolius C.A.Mey. Напочвенный покров почти сплошной, образован Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt., Sphagnum sp. , Hylocomium splendens (Hedw.) Br., Sch. et Gmb. Почвенный разрез (ПР № 2) заложен на склоне восточной экспозиции на высоте 472 м, координаты разреза: N 60°35.735´; E 58°50.792´. Почва: Бурозём грубогумусовый глееватый среднемощный среднесуглинистый на элюво-делювии плотных коренных пород Формула профиля: AO-BMg-Cg . Выклинивание воды на глубине 66 см.

Ельник папоротниковый (ПП № 9, квартал 103, выдел 2). В древесном ярусе преобладает Picea obovata , в меньшей степени представлена Betula pu-bescens, единично присутствуют в древостое Pinus sibirica Du Tour и Abies sibirica . Подлесок состоит из Sorbus aucuparia L. Кустарниковый ярус отсутствует.

В травянисто-кустарничковом ярусе преобладают типичные лесные виды растений: Oxalis acetosella L. , Linnaea borealis L. , Calamagrostis arundinacea (L.) Roth, Phegopteris connectilis (Michx.) Watt , представлены Gymnocarpium dryopteris , Vaccinium myrtillus , Rubus humulifolius . Напочвенный покров почти сплошной. Среди мхов доминируют Pleurozium schreberi и Hylocomium splendens . Почвенный разрез (ПР № 7) был заложен высоте 479 м, координаты разреза: N 60°35.685´; E 58°59.337´. Почва: Бурозём грубогумусовый среднемощный тяжелосуглинистый на элюво-делювии плотных коренных пород . Формула профиля: AO-BM-C . Выклинивание воды на глубине 60 см.

Ельник нагорный (ПП № 11, квартал 124, выдел 4). Древостой разрежен. В нем преобладают Picea obovata , Betula pubescens, в меньшей степени Abies sibirica . Подлесок отсутствует. В травянистокустарничковом ярусе доминируют различные виды папоротников ( Gymnocarpium dryopteris , Athyrium filix-femina ) и Vaccinium myrtillus . К ним примешиваются Linnaea borealis, Trientalis europaea , Maianthe-mum bifolium , Rubus saxatilis и другие. Моховой ярус разрежен, образован Pleurozium schreberi , Ptilium cris-ta-castrensis (Hedw.) De Not. Почвенный разрез (ПР № 8) был заложен на склоне северо-восточной экспозиции под ельником нагорным слаборазвитодифференцированным на высоте 730 м, координаты разреза: N 60°34.728´; E 58°58.162´. Почва: Бурозём грубогумусовый глинисто-иллювиированный среднемощный тяжелосуглинистый на элюво-делювии плотных коренных пород . Формула профиля: AO-BMi-C .

Березняк кисличный (тип леса: ельник мшистый; ПП № 3, квартал 36, выдел 2). В древостое преобладает Betula pubescens , довольно значительна примесь Abies sibirica. В меньшей степени отмечены Pinus si-birica , Picea obovata и Populus tremula L. В подросте преобладает Picea obovata . Подлесок разрежен и образован Sorbus aucuparia . Травяно-кустарничковый ярус разрежен, он состоит из Oxalis acetosella , Aconi-tum septentrionale Koelle, Maianthemum bifolium , Rubus saxatilis, Calamagrostis arundinacea . Напочвенный покров почти сплошной на старых поваленных деревьях, образованный Pleurozium schreberi , Hyloco-mium splendens , Ptilium crista-castrensis , Dicranum sp ., Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. Почвенный разрез (ПР № 3) был заложен на склоне западной экспозиции к р. Бол. Шудья, под березовым лесом на высоте 294 м, координаты разреза: N 60°39.554´; E 58°53.996´. Почва: Бурозём тёмногумусовый тяжелосуглинистый элюво-делювии плотных коренных пород . Формула профиля: AUh-BM-R .

Биота агарикоидных базидиомицетов исследуемой территории. В исследуемых сообществах выявлено 58 видов агарикоидных базидиомицетов, относящихся к 27 родам, 17 семействам и 4 порядкам (таблица 2 / table 2).

Таблица 2

Таксономический состав агарикоидных базидиомицетов изучаемых биогеоценозов

Table 2

Taxonomic composition of agaricoid basidiomycetes of the studied biogeocenoses

|

Семейство (число видов/число родов) // Family (number of species/number of genuses) |

Роды (число видов) // Genuses (number of species) |

В том числе, видов // Including species |

|||

|

ПП № 2// SP № 2 |

ПП № 3// SP № 3 |

ПП № 9// SP № 9 |

ПП № 11// SP № 11 |

||

|

Agaricaceae (1/1) |

Lepiota (1) |

– |

1 |

– |

– |

|

Amanitaceae (1/1) |

Amanita (1) |

– |

– |

1 |

– |

|

Cortinariaceae (9/1) |

Cortinarius (9) |

3 |

4 |

5 |

– |

|

Hydnangiaceae (1/1) |

Laccaria (1) |

1 |

– |

1 |

1 |

|

Hygrophoraceae (2/2) |

Ampulloclitocybe (1); Hygrophorus (1) |

1 |

– |

2 |

– |

|

Hygrophoropsidaceae (1/1) |

Hygrophoropsis (1) |

– |

1 |

– |

– |

|

Inocybaceae (2/2) |

Inocybe (1); Pseudosperma (1) |

– |

2 |

– |

– |

|

Mycenaceae (6/2) |

Mycena (5); Xeromphalina (1) |

1 |

3 |

3 |

2 |

|

Omphalotaceae (6/3) |

Gymnopus (3); Paragymnopus (1); Rhodocollybia (2) |

1 |

4 |

1 |

3 |

|

Pleurotaceae (1/1) |

Pleurotus (1) |

– |

1 |

– |

– |

|

Pluteaceae (2/1) |

Pluteus (2) |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Strophariaceae (6/4) |

Galerina (1); Hypholoma (1); Pholiota (3); Stropharia (1) |

– |

3 |

2 |

3 |

|

Tricholomataceae (3/2) |

Collybia (2); Infundibulicybe (1) |

3 |

2 |

||

|

Paxillaceae (1/1) |

Paxillus (1) |

1 |

– |

1 |

1 |

|

Suillaceae (1/1) |

Suillus (1) |

1 |

– |

– |

– |

|

Rickenellaceae (1/1) |

Rickenella (1) |

1 |

– |

1 |

– |

|

Russulaceae (14/2) |

Lactarius (7); Russula (7) |

6 |

3 |

8 |

5 |

|

17 |

27 (58) |

17 |

26 |

28 |

16 |

*Примечания:

ПП № 2 – ельник мшистый; ПП № 3 – березняк кисличный (тип леса: ельник мшистый); ПП № 9 – ельник папоротниковый; ПП № 11 – ельник нагорный.

*Notes:

SP № 2 – mossy spruce forest; SP №3 – sorrel birch forest (type of forest is mossy spruce forest);

SP №9 – filical spruce forest; SP №11 – montane spruce forest.

Ведущими по числу видов оказались семейства Russulaceae (14 видов, 24,1 % от общего числа выявленных в изучаемых ценозах видов) и Cortinariaceae (9 видов, 15,5 %), что характерно для лесной зоны северных широт. В более южных биотах ведущее положение занимает сем. Tricholomataceae, а с продвижением на север на первое место перемещается сем. Cortinariaceae [15, 18]. К семействам Mycenaceae и Omphalotaceae относится по 6 видов (по 10,3 %). В состав сем. Strophariaceae также входит 6 видов (10,3 %), что подчеркивает активность процессов деструкции древесного отпада, где агарикомицеты оказываются на завершающем этапе.

Спектр ведущих родов в убывающем порядке представлен следующим рядом: Cortinarius → Russula → Lactarius → Mycena. Представители указанных родов содержат 28 видов, что составляет 48,3 % от общего их выявленного числа. Значительное разнообразие видов рода Cortinarius характерно для лесных экосистем северных широт [17]. В 5 родах насчитывалось по 2–3 вида, а для 18 родов выявлено по одному виду. Следовательно, биота агарикоидных базидио-мицетов Вайского лесничества типична для бореальных лесных ценозов.

В исследуемых сообществах обнаружено два вида грибов, новых для Пермского края: Cortinarius betulinus J. Favre (ельник папоротниковый, ПП № 9, N 60°35.685´; E 58°59.337´) и Suillus acidus (Peck) Singer (ельник мшистый, ПП № 2, N 60°35.735´; E 58°50.792´). В ельнике папоротниковом, ельнике нагорном и березняке кисличном выявлен охраняемый лишайник – Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. Вид занесен в Красную книгу Российской Федерации и Пермского края (статус – III). В Пермском крае в горах Северного Урала вид многочисленен, в южных районах встречается редко.

На обследованных учетных площадях число видов грибов варьирует от 16 до 28. Большинство видов (36 видов, 62 %) встречалось только на какой-либо одной учетной площади, 16 видов грибов (28 %) обнаруживали одновременно на двух пробных площадях. 5 видов (9 %) оказались с широкой экологической ампли- тудой и отмечены одновременно на трех учетных площадях: Laccaria laccata (Scop.) Cooke, Mycena pura (Pers.) P. Kumm., Paxillus involutus (Batsch) Fr., Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm. и Pholiota lubrica (Pers.) Singer. На всех пробных площадях выявлен только Paragymnopus perforans (Hoffm.) J.S. Oliveira. Изучаемые сообщества различаются по видовому составу агарикомицетов: коэффициенты Жаккара составили 7,5–36,4. Наибольшее сходство, как и для сосудистых растений, выявлено между ельниками: мшистым (ПП № 2) и папоротниковым (ПП № 9) (J = 36,4). Между остальными ценозами коэффициенты сходства не превышали 18,9.

По трофической приуроченности агарикоидные базидиомицеты изучаемых ценозов Вайского лесничества входят в состав 6 групп: микоризообразователи (55,2 % от общего числа видов), ксилотрофы (20,7 %), сапротрофы на подстилке (15,5 %), микотрофы (3,4 %), бриотрофы (3,4 %) и гумусовые сапротрофы (1,7 %). К группе микоризообразователей принадлежит 32 вида. Большое разнообразие этой группы грибов связано с разнообразным видовым составом высокомикотрофных древесных растений. Ведущими семействами являяются Russulaceae и Cortinariaceae . Большинство микоризных грибов, обнаруженных на исследуемой территории, вступают в симбиоз только с хвойными породами деревьев. Это объясняется широким распространением и обилием хвойных деревьев во флоре исследуемой территории. Кроме того, хвойные деревья являются высокомикотрофными. Наиболее узкоспециализированы микоризообразова-тели сосны сибирской, например, Suillus acidus . Кси-лотрофы являются обширной трофической группой сапротрофного блока. В исследуемых ценозах выявлено 12 видов (20,7 %), многие из которых поселяются, преимущественно, на древесине хвойных. Большинство представителей принадлежит семейству Strophariaceae : Hypholoma lateritium (Schaeff.) P. Kumm., Pholiota lubrica, Galerina marginata (Batsch) Kühner и некоторые другие. Из сем. Pluteaceae к кси-лотрофам относится Pluteus cervinus и P. hiatulus Romagn.

Подстилочные сапротрофы включают 9 видов (15,5 %). В основном это представители семейств: Omphalotaceae ( Gymnopus dryophilus (Bull.) Murril , Paragymnopus perforans и другие) и Mycenaceae ( My-cena pura (Pers.) P. Kumm. и Xeromphalina fraxinophila A.H. Sm.). Микотрофы поселяются на плодовых телах макромицетов. В данную группу входят представители рода Collybia сем. Tricholomataceae : C. cookei (Bres.) J.D. Arnold и C. tuberosa (Bull.) P. Kumm. Они, как правило, появляются на старых плодовых телах видов сем. Russulaceae . Из бриотрофов обнаружены Rickenella swartzii (Fr.) Kuyper и Mycena oregonensis A.H. Sm. , которая может быть и сапротрофом на подстилке. Гумусовые сапротрофы редки в хвойных лесах, к данной группе относится только один вид – Lepiota magnispora Murrill, выявленный в березняке кисличном (ПП № 3). Таким образом, из 6 экологотрофических групп грибов ведущее положение занимают микоризные грибы, но велика доля древоразрушающих грибов (ксилотрофы).

Заключение

Наиболее типичными почвами для обследованных участков являются буроземы грубогумусовые средне-и тяжелосуглинистые на элюво-делювии коренных пород. Бурозёмы типичные, тёмногумусовые и грубогумусовые формирующиеся на пермских глинах, элювии известняков и метаморфических пород внесены в перечень редких почв на территории Пермского края, занесенных в Красную книгу почв Пермского края (на сегодняшний день проект Красной книги почв Пермского края находится на стадии утверждения), что позволяет выделить ценные почвенные объекты (ЦПО) в границах ареалов распространения этих почв.

В результате проведенных исследований в лесных ценозах Вайского лесничества зафиксировано 39 видов высших сосудистых растений, относящихся к 37 родам, 25 семействам и 3 порядкам. Преобладающими по числу видов являются семейства Rosaceae , Poaceae и Ranunculaceae . Доминирующее положение в спектре жизненных форм занимают гемикриптофиты (43,6 %), остальные жизненные формы представлены меньшим числом видов (2,6–15,4 %). По результатам экологического анализа флоры установлено преобладание мезофитов, а также, наличие гигрофитов и ксеромезофитов. Биоморфологический и экологический спектр флоры обследованной территории сходны по ключевым элементам со спектром флоры Пермского края.

В изучаемых биогеоценозах выявлено 58 видов агарикоидных базидиомицетов, относящихся к 27 родам, 17 семействам и 4 порядкам. Установлено два вида грибов, новых для Пермского края: Cortinarius betulinus и Suillus acidus , кроме того, обнаружен лихе-низированный гриб (отдел Ascomycota), внесенный в Красные книги Российской Федерации и Пермского края (статус III) – Lobaria pulmonaria . Ведущими по числу видов оказались семейства Russulaceae (24,1 %) и Cortinariaceae (15,5 %), что характерно для лесной зоны северных широт. Из родов наиболее представлен Cortinarius . Таким образом, биота агарикоидных ба-зидиомицетов Вайского лесничества по соотношению таксонов разного ранга типична для бореальных лесных ценозов северных широт. Большинство видов грибов (62 %) встречалось только на какой-либо одной учетной площади. По трофической приуроченности агарикоидные базидиомицеты изучаемых ценозов входят в состав 6 эколого-трофических групп: мико-ризообразователи, ксилотрофы, подстилочные сапро-трофы, гумусовые сапротрофы, микотрофы, бриотро-фы. Лидирующее положение занимает группа мико-ризообразователей.

Наибольшее сходство видового состава выявлено между ельниками: мшистым (ПП № 2) и папоротниковым (ПП № 9), как по высшим сосудистым растениям ( J = 74,1), так и по агарикомицетам ( J = 36,4). Между остальными ценозами коэффициенты Жаккара по высшим сосудистым растениям составили 22,2– 34,4, по агарикоидным грибам – 7,5–18,9.

Целесообразно сохранение относительно крупных эталонных ненарушенных природных комплексов типичных для Северного Урала и его предгорной части. Изученная территория в окрестностях горы Шу-дья-Пендыш заслуживает статуса особо охраняемой в Пермском крае.

Сведения об авторском вкладе

С.А. Бузмаков – подготовка концепции работы, вычитка финального варианта статьи.

Л.Г. Переведенцева – определение агарикоидных базидиомицетов, вычитка финального варианта статьи.

С.Ю. Бердинских – подготовка первого варианта рукописи, подготовка таблиц и рисунков для рукописи, вычитка финального варианта статьи.

В.С. Боталов – подготовка первого варианта рукописи, подготовка таблиц и рисунков для рукописи, вычитка финального варианта статьи.

А.В. Романов – определение типов почв, вычитка финального варианта статьи.

Е.Л. Гатина – определение высших растений, вычитка финального варианта статьи.

И.Е. Шестаков – определение типов почв, вычитка финального варианта статьи.

А.Г. Зайцев – вычитка финального варианта статьи.

Contribution of the authors

S.A. Buzmakov – preparation of the concept of the article, proofreading of the final version of the article.

L.G. Perevedentseva – indetization of agaricoid basi-diomycetes, proofreading of the final version of the article.

S.Y. Berdinsky – preparation of the first version of the manuscript, preparation of tables and figures for the manuscript, proofreading of the final version of the article.

-

V.S. Botalov – preparation of the first version of the manuscript, preparation of tables and figures for the manuscript, proofreading of the final version of the article.

A.V. Romanov – indetization types of soils, proofreading the final version of the article.

E.L. Gatina – identification of higher plants, proofreading of the final version of the article.

I.E. Shestakov – identification of soil types, proofreading of the final version of the article.

A.G. Zaitsev – proofreading of the final version of the article.

Список литературы Почвенное и биологическое разнообразие природной среды в районе горы Шудья-Пендыш: свежие и влажные лесорастительные условия

- Аксенов Д.Е., Добрынин Д.В., Дубинин М.Ю., Егоров А.В., Исаев А.С., Карпачевский М.Л., Лестадиус Л.Г., Потапов П.В., Пуреховский А.Ж., Турубанова С.А., Ярошенко А.Ю. Атлас малонарушенных лесных территорий России. М.: МСоЭС; Вашингтон: World Resources Inst., 2003. 187 с.

- Алексеенков Ю.М., Ермакова М.В. Особенности структуры коренных темнохвойных древостоев Вишерского заповедника // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2019. № 227. С. 19–31. https://doi.org/10.21266/2079-4304.2019.227.19-33

- Баландин С.В. Лесная высокогорная растительность хребта Чувальский камень (Вишерский заповедник) // Географический вестник. 2009. № 3 (11). С. 24–27.

- Белковская Т.П., Переведенцева Л.Г., Мухутдинов О.И., Селиванов А.Е., Бахарев П.Н., Прокошева И.В. Растительность и флора, грибы, лишайники заповедника Вишерский. Соликамск: Типограф, 2014. 400 с.

- Бузмаков С.А. Региональные вопросы устойчивого развития особо охраняемых природных территорий // Антропогенная трансформация природной среды. 2020. № 6. С. 48–55. https://doi.org/10.17072/2410-8553-2020-6-48-55

- Бузмаков С.А. Сеть особо охраняемых природных территорий Пермского края // Географический вестник. 2020. № 3 (54). С. 135–148. https://doi.org/10.17072/2079-7877-2020-3-135-148

- Бузмаков С.А. Устойчивое развитие и региональная сеть ООПТ // Экологические проблемы. Взгляд в будущее: сборник трудов IX международной научно-практической конференции. БП и СОТ «Витязь» – БП и СОТ «Лиманчик», 22–23 октября 2020 г. / ред. Ю.А. Федоров. Ростов-на-Дону – Таганрог: Издательство Южного федерального университета. 2020. С. 86–89.

- Бузмаков С.А., Зайцев А.А. Состояние региональных особо охраняемых природных территорий Пермского края // Вестник Удмуртского университета. Серия Биология. Науки о Земле. 2011. № 3. С. 3–12.

- Бузмаков С.А., Зайцев А.А., Санников П.Ю. Актуальное состояние сети ООПТ Пермского края // Вопросы степеведения. 2019. № 15. С. 55–58. https://doi.org/10.24411/9999-006A-2019-11507

- Бузмаков С.А., Санников П.Ю. Перспективы создания сети особо охраняемых природных территорий г. Перми // Вестник Удмуртского университета. Серия Биология. Науки о Земле. 2012. № 3. С. 14–22.

- Еремченко О.З., Кайгородов Р.В., Москвина Н.В. Полевая практика по почвоведению: учебно-методическое. пособие. Пермь: ПГУ, 2005. 51 с.

- Еремченко О.З., Шестаков И.Е., Чирков Ф.В., Филькин Т.Г. Выделение редких и исчезающих почв в связи с созданием Красной книги почв Пермского края // Вестник Пермского университета. Сер. Биология. 2008. № 9 (25). С. 63–69.

- Загидуллина А.Т. Пространственная структура, динамика и продуктивность лишайниково-зеленомошных сосняков (Карельский лесной район): дис. … канд. биол. наук: 1.5.15. СПб., 2021. 171 с.

- Кучеров И.Б., Кутенков С.А. Олиготрофные сфагновые ельники Европейской России и сопредельных территорий // Ботаника в современном мире: труды XIV Съезда Русского ботанического общества и конференции Русское ботаническое общество. Махачкала, 18–23 июня 2018 г. Т. 2. / отв. ред. А.Л. Буданцев. Махачкала: АЛЕФ, 2018. С. 82–85.

- Марина Л.В. Таксономическая структура микобиоты агарикоидных базидиомицетов Висимского заповедника // Современная микология в России: Первый съезд микологов России: тезисы докладов. Москва, 11–13 апреля 2002 г. М.: Национальная Академия микологии, 2002. С. 113–114.

- Наумкин Д.В. Биоразнообразие и биологическая репрезентативность заповедника «Басеги» (Пермский край): состояние изученности // Географический вестник. 2015. № 1 (32). С. 75–80.

- Нездойминого Э.Л. Определитель грибов России. Порядок агариковые. Вып. 1. Семейство Паутинниковые. СПб.: Наука, 1996. 408 с.

- Нездойминого Э.Л. Базидиальные макромицеты в горных тундрах Полярного Урала // Микология и фитопатология. 2001. Т. 35. № 2. С. 26–29.

- Национальный стандарт лесоуправления FSC для Российской Федерации. FSC-STD-RUS-02.1-2020RU.

- Об утверждении Лесоустроительной инструкции: Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации N 122 от 29.03.2018.

- Овеснов С.А. Ботанико-географическое районирование Пермской области // Вестник Пермского университета. Сер. Биология. 2000. № 2. С. 13–21.

- Овеснов С.А. К флоре Красновишерского района Пермской области. 2. Анализ флоры // Вестник Пермского университета. Сер. Биология. № 2. 2004. С. 7–13.

- Овеснов С.А., Ефимик Е.Г. Биоразнообразие и экология высших растений: учебное пособие по учебной практике. Пермь: ПГУ, 2009. 129 с.

- Переведенцева Л.Г. Биота и экология агарикоидных базидиомицетов Пермской области: автореф. дис. … докт. биол. наук: 03.00.24. М., 1999. 48 с.

- Переведенцева Л.Г. Биоразнообразие и экология низших растений. Методика сбора, описания и определения агарикоидных базидиомицетов: метод. указ. для летн. полев. практики. Пермь: ПГУ, 2007. 28 с.

- Рогозин М.В. Природные феномены в Красновишерском районе (Пермский край) и синергетика малых геоактивных зон // Геоэкология, инженерная геодинамика, геологическая безопасность. Печеркинские чтения. Пермь, 15 ноября 2021 г. / гл. ред. И.С. Копылов. Пермь, 2022. С. 139–148.

- Рогозин М.В. Плюсовые деревья сосны и геоактивные зоны // Научное обозрение. Биологические науки. 2022. № 1. С. 5–9.

- Самофалова И.А. Пространственно-структурная организация почвенного покрова западного макросклона Среднего Урала: автореф. дис. … докт. биол. наук: 03.02.13. Пермь, 2021. 47 с.

- Смирнова О.В., Бобровский М.В., Ханина Л.Г., Смирнов В.Э. Сукцессионный статус старовозрастных темнохвойных лесов Европейской России // Успехи современной биологии. 2006. Т. 126. № 1. С. 26–48.

- Шавнин С.А., Алесенков Ю.М., Андреев Г.В., Поздеев Е.Г., Иванчиков С.В. Соотношение высот и диаметров основных лесообразующих пород в Вишерском заповеднике // Аграрный Вестник Урала. 2009. № 11 (65). С. 118–121.

- Шмидт В.М. Математические методы в ботанике. Л.: Наука, 1973. 263 с.

- MycoBank Database [Электронный ресурс]. URL: http://www.mycobank.org (дата обращения: 10.10.2022).