Почвенное и биологическое разнообразие территории бывших торфоразработок Шатурской мещеры в контексте их антропогенной трансформации

Автор: Шишконакова Е.А., Аветов Н.А., Виндекер Г.В., Толпышева Т.Ю., Гараева Н.Р.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 111, 2022 года.

Бесплатный доступ

Проблема почвенного и биологического разнообразия болотных экосистем в условиях долговременного многообразного антропогенного воздействия изучалась в одном из наиболее интенсивно техногенно трансформированных районов Шатурской Мещеры, прилегающем с севера к Шатурской ГРЭС вдоль трассы Керва - Долгуша - Северная Грива. Шатурские болота на протяжении более ста лет находились под влиянием осушения, торфодобычи, пожаров, попыток создания сельскохозяйственных угодий, вторичного обводнения и загрязнения, источниками которого являются ГРЭС, транспорт, стоки из поселков. В настоящее время био- и педоразнообразие вторичных экосистем существенно повысилось по сравнению с ненарушенными болотами. На месте болот в ряде случаев возникли вторичные луговые, травяно-кустарниковые сообщества, мелколиственные леса, сухие редины. Сохранившиеся болота испытывают устойчивую эвтрофикацию, приводящую к формированию мезотрофных и эвтрофных фитоценозов и, соответственно, торфяных мезотрофных и олиготрофных вторично эвтрофных почв. Несколько повышает долю эвтрофных болот и заболачивание мелководных озер, которые на начальном этапе торфодобычи использовались для складирования древесных отходов. Отмеченное в литературе явление вторичной олиготрофизации нарушенных болот Мещеры в исследованном районе не наблюдается из-за значительной антропогеннной нагрузки. Для сохранения локальной флоры олиготрофных болот большое значение имеют краевые участки обводненных карьеров и перемычки с невыработанной торфяной залежью. Увеличению педоразнообразия способствовало сельскохозяйственное освоение осушенных земель под выращивание многолетних трав, в результате которого сформировались торфоземы и агроторфяно-глеевые почвы.

Пторфяные почвы, торфоземы, растительность болот, эвтрофикация болот, техногенная трансформация болот

Короткий адрес: https://sciup.org/143179651

IDR: 143179651 | УДК: 631.4 | DOI: 10.19047/0136-1694-2022-111-30-76

Текст научной статьи Почвенное и биологическое разнообразие территории бывших торфоразработок Шатурской мещеры в контексте их антропогенной трансформации

Одной из тенденций развития современного почвоведения является повышение внимания к проблеме педоразнообразия (Алябина, 2018; Красильников и др., 2018; Gerasimova et al., 2020; Аветов и др., 2022) , причем в отношении заболоченных регионов бореального пояса оно происходит одновременно с расширением спектра публикаций, обосновывающих важность познания биоразнообразия болот в связи с увеличивающимся техногенным прессингом на эти весьма уязвимые экосистемы (Normander et al., 2012; Minaeva et al., 2017; Renou-Wilson et al., 2019; Wołejko et al., 2019; Baisheva et al., 2020; Read, Bealey, 2021; Spitale, 2021) .

Вместе с тем исследований, посвященных сопряженному изменению почв и растительности нарушенных болот, до сих пор не проводилось. Среди препятствующих этому причин следует отметить относительно слабую разработанность классификации торфяных почв (Аветов, Шишконакова, 2019), включая и ее часть, касающуюся антропогенно измененных почвенных разностей (Wittenebel et al., 2021). Определенное затруднение, например, вызывает отсутствие в Классификации и диагностике почв России (2004) таксона мезотрофных почв, несмотря на его использование в фундаментальных почвенно-картографических изданиях – Почвенной карте РСФСР (1988) и Национальном Атласе почв Российской Федерации (2011). В то же время недавно предложенные уточнения и дополнения к систематике и диагностике естественных торфяных почв позволили выполнить корректировку Почвенной карты России М 1 : 2.5 млн (Шишконакова и др., 2020), установить высокое педоразнообразие заболоченных равнин севера Западной Сибири (Аветов и др., 2022), оптимизировать корреля- цию почвенных и биоценотических единиц классификации болот (Аветов и др., 2021). Обращаясь к рассмотрению территорий болот, подвергающихся долговременным разнообразным природноантропогенным изменениям, следует подчеркнуть, что ряд возникающих в ходе сукцессий новых компонентов почвеннорастительного покрова может иметь самостоятельную природоохранную ценность, которую необходимо учитывать при разработке ремедиационных мероприятий. Такой подход реализуется, в частности, в рамках системы адаптивного менеджмента болот Эстонии (Remm et al., 2019).

Целью настоящей статьи является выявление многообразия компонентов почвенно-растительного покрова и направленности сукцессионных процессов на восстанавливающихся после нарушений болотных землях Шатурской Мещеры – региона, в течение длительного времени подвергавшегося разнородным антропогенным воздействиям.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Шатурская болотная система (рис. 1) – важный почвеннорастительный и гидрологический объект Восточного Подмосковья, во многом обусловливающий экологическую ситуацию в столичном регионе. Наличие крупных озер и обилие крупнозалежных торфяников предопределили судьбу этой части Мещеры – здесь на Петровско-Кобелевском торфопредприятии, расположенном в окрестностях поселка Керва, с 20-х гг. прошлого века велась добыча торфа, являвшегося топливным сырьем для Шатурской ГРЭС, а впоследствии применявшегося также в качестве мелиоранта в практике земледелия прилегающих районов.

Шатурская болотная система целиком расположена в Шатурской ложбине стока ледниковых вод, залегающей, в свою очередь, в пределах зандровых равнин Мещерской низменности с мощными песчаными и супесчаными водно-ледниковыми отложениями. Шатурская ложбина по своим абсолютным гипсометрическим уровням примерно соответствует первым надпойменным террасам региона (110–125 м) (Савин, 1996) . Такое геологогеоморфологическое строение предопределило высокую степень заболоченности.

Первые масштабные обследования торфяников Шатурской болотной системы были проведены в 1919–1920 гг. (Григорьев, Герасимов, 1921; Герасимов, 1922) . Согласно их данным, расположенное к востоку и северо-востоку от озера Святое болото Петров-ско-Кобелевское (в пределах которого и проводились наши исследования) было охарактеризовано как олиготрофное, сложенное из сфагново-пушицевого или сфагнового торфов. В северном направлении олиготрофный торфяник резко переходил в неширокую полосу мезотрофного осоково-сфагнового с березой болота, граничившую, в свою очередь, с безлесной Кобелевской пустошью, представленной низинным болотом. Сложный, неоднородный характер исследуемой территории, включающий низинные и верховые типы торфяных почв, подтверждают и фондовые материалы.

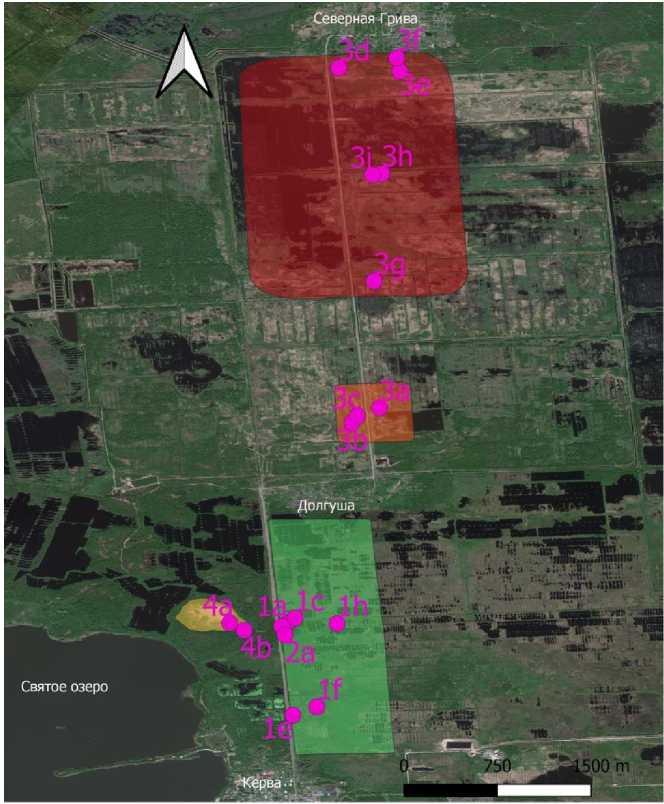

Рис. 1. Район исследований.

Fig. 1. Study area.

Разработка торфа на территории Шатурской болотной си- стемы шла поэтапно, постепенно охватывая все более отстоящие от электростанции участки месторождений, причем синхронно происходило совершенствование технологии добычи. В первые годы освоения на наиболее близких к электростанции и поселку Керва участках болот добыча торфа производилась элеваторным и экскаваторным способами. Судя по космическим снимкам (Google Earth 1985–2018 гг.), восточнее Кервы в районе поселка Загорье находились участки с элеваторными торфоразработками, на что указывают характерные протяженные узкие канавки в сочетании с бровками, в настоящее время заросшие древесно-кустарниковой растительностью (Элеваторные торфоразработки…, 2012). На север от Кервы до поселка Долгуша разработка торфа осуществлялась преимущественно экскаваторным методом (рис. 2).

Здесь отчетливо видны ряды гидрокарьеров, так называемых “копаней”. Территория между поселками Долгуша и Северная Грива осваивалась позднее фрезерным способом добычи, ставшим к 80-м годам XX в. основным (Лукьянова и др., 2011) . Эти поля представляют собой примыкающие друг к другу ровные участки, разделенные мелиоративными канавами, заполненными водой. Отдельные фрезерные поля были окультурены и использовались как сельскохозяйственные угодья для возделывания многолетних трав, что подтверждают и картографические материалы землеустроителей, созданные в начале 1980-х годов. Однако постепенно они были заброшены: основные массивы – к концу 1990-х годов, а последние участки – к 2010 г. Значительный ущерб территории нанесли пожары, в частности, произошедшие в 2010 г. (Сирин и др., 2019) . В настоящее время фрезерные поля между поселками Долгуша и Северная Грива частично затоплены, особенно велико зеркало воды на севере и северо-западе массива, в то время как южные участки, примыкающие к Долгуше, в основном не были затронуты обводнением.

Дорога между Кервой и Северной Гривой в течение десятилетий являлась основной магистралью для функционирования всей системы местных торфоразработок, поэтому на участках болот, непосредственно прилегающих к ней, отразились в той или иной степени все этапы освоения, в отличие от более удаленных частей болотных массивов.

Рис. 2. Размещение ключевых участков на территории исследования.

Fig. 2. Location of key sites in the study area.

Отдельные негативные последствия антропогенного вмешательства в природу болот окрестностей Шатуры были отмечены уже в последние десятилетия XIX и в начале XX вв., когда вблизи ряда селений появились мелиоративные канавы, способствовавшие осушению и созданию небольших участков покосных лугов; примерно в то же время начались разработки первых торфяников

(Исаченко, Юрковская, 1973) . На протяжении XX в. масштаб воздействия многократно возрастал, причем на большей части территории нарушения носили комплексный характер. Существующие в настоящее время антропогенные ландшафты отражают длительную историю техногенной трансформации болот, которая в последние десятилетия усложнилась попытками вовлечения нарушенных земель в сельскохозяйственный оборот на фоне происходящих восстановительных сукцессий, сопровождаемых к тому же значительным пирогенным воздействием. Исследования таких сукцессий на болотах Мещерского края получили особый размах в 1960-е годы. Значительный вклад в познание происходящих процессов восстановления болот внесла экспедиция биологического факультета МГУ под руководством С.Н. Тюремнова (Тюремнов и др., 1968) . Так, первые этапы зарастания фрезерных полей описаны в работах Л.И. Абрамовой (1969). В последующие годы эти исследования были продолжены (Очагов и др., 2000; Борзенок, 2005; Антипин и др., 2018 и др.) . Отдельно стоит упомянуть многолетние исследования комплексного характера, проводившиеся в постмелиоративных ландшафтах Мещеры, охватившие этапы интенсивного сельскохозяйственного использования и нерегулируемого заброшенного функционирования (Дьяконов, 1979; Сперан ская, 1990; Харитонова, 2015) .

Наложение сложной истории природопользования на и без того неоднородный ландшафт обусловило многообразие возникших вторичных биоценозов, и, соответственно, почвенных единиц.

В летние периоды 2020–21 гг. нами были обследовано 25 участков нарушенных торфоразработками болот на севере от г. Шатуры вдоль дороги Керва – Долгуша – Северная Грива (Шатурский городской округ Московской области) (рис. 1). На участках производились геоботанические описания по стандартным методикам (всего было составлено 40 описаний растительности), осуществлялась диагностика почв, отбирались пробы почв для исследования зольности торфа, кислотности (pH), содержания подвижных форм фосфора и калия (по Кирсанову) (табл. 1), а также ботанический анализ торфа (табл. 2, 3, 4, 5). Для обследованных местообитаний была проведена экологическая оценка по шкалам

Л.Г. Раменского (табл. 6). Характер местообитания до этапа промышленного освоения территории определялся по колонкам ботанического анализа, литературным источникам, фондовым картографическим материалам, экологическим реликтам.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Обследованные нами копани урочища Петровско-Кобелевского торфопредприятия (ключевой участок 1), находящиеся с противоположной стороны дороги от озера Святого, относятся к первым этапам торфодобычи на территории, которая в дальнейшем не вовлекалась в сельскохозяйственный оборот. Копани представляют собой ряды небольших прямоугольных карьеров, заполненных водой и отделенных друг от друга частично сохранившимися косами-перемычками. На сложный рисунок, создаваемый копанями, накладываются остатки мелиоративной сети.

В современных условиях растительность и почвы кос-перемычек (точки 1а, 1b, 1c, 1f) в разной степени изменены, подвергшись значительной эвтрофикации. Эвтрофикация болот, очевидно, является следствием воздействия комплекса факторов, среди которых следует упомянуть: перенос аэрозолей и пыли из района ГРЭС, в особенности из зоны отвалов золы, промышленные и бытовые стоки, распространяющиеся по системе естественных и техногенных водоемов, пожары, транспорт. Почвы, образовавшиеся здесь в настоящее время, можно охарактеризовать как торфяные мезотрофные тростниково-сфагновые (рис. 3). Однако и ранее характер этой части торфяного массива соответствовал мезотроф-ному типу, что подтверждают колонки ботанического состава торфа, полученные на сохранившейся окраине торфяной выработки (точка 1d, табл. 2).

Переходный торф был обнаружен на глубине 200–220 см. Тем не менее, некоторая эвтрофикация затронула весь массив, на что указывает доминирование в современном сообществе эвтрофного вида – Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., а также значительное участие в травяно-кустарничковом ярусе мезоэвтроф-ных и эвтрофных видов, в т. ч. Bidens tripatrita L., Calla palustris L., Carex acuta L., C. canescens L., C. lasiocarpa Ehrh.,

Таблица 1. Зольность торфа, кислотность (pH), содержание подвижных форм фосфора и калия Table 1. Ash, mobile phosphorus and potassium contents and acidity (pH) of peat

|

Точка изучения, почва |

Глубина, см |

рН |

Зольность / минеральная часть, % |

Содержание подвижного Р, мг/100 г |

Содержание подвижного К, мг/100 г |

|

|

рН водн. |

рН KCl |

|||||

|

Точка 2a. Торфяная олиготрофная вторично-эвтрофная |

0–20 |

6.3 |

6.05 |

5.23 |

0.106 |

0.091 |

|

20–40 |

6.61 |

6.29 |

1.79 |

0.064 |

0.060 |

|

|

40–60 |

6.51 |

6.16 |

2.14 |

0.037 |

0.091 |

|

|

Точка 3d. Торфозем агроминеральный |

0–15 |

5.21 |

4.95 |

93.25 |

0.683 |

0.121 |

|

15–20 |

5.44 |

5.2 |

90.22 |

0.283 |

0.302 |

|

|

Точка 3g. Торфозем минерально-торфяной |

0–15 |

5.57 |

5.44 |

47.17 |

0.326 |

0.121 |

|

15–20 |

4.63 |

3.73 |

64.41 |

0.190 |

0.091 |

|

|

20–40 |

4.61 |

3.67 |

94.07 |

0.150 |

0.121 |

|

|

Точка 3h. Торфозем агроминеральный |

0–20 |

6.19 |

5.93 |

88.02 |

0.334 |

0.060 |

|

20–40 |

6.4 |

5.77 |

90.86 |

0.471 |

0.060 |

|

Таблица 2. Ботанический состав торфа (точка 1d)

Table 2. Botanical composition of peat (point 1d)

|

Глубина, см |

0–20 |

20–40 |

40–50 |

200–220 |

|

Степ. разл., % |

15 |

15–20 |

20–25 |

35–40 |

|

Названия видов |

||||

|

Picea |

+ |

+ |

+ |

|

|

Betula |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Обрывки листьев |

5 |

10 |

10 |

|

|

Calamagrostis |

15 |

15 |

||

|

Phragmites australis |

+ |

+ |

35 |

35 15 (свежие) |

|

Eriophorum sp . |

+ |

15 |

||

|

Carex rostrata |

5 |

5 |

10 |

+ |

|

Carex lasiocarpa |

+ |

10 |

||

|

Carex chordorrhiza |

+ |

|||

|

Thelypteris palustris (корни и споры) |

+ |

+ |

||

|

Menyanthes trifoliata |

+ |

|||

|

Sphagnum fallax |

50 |

|||

|

Sphagnum obtusum |

30 |

15 |

+ |

+ |

|

Sphagnum squarrosum |

60 |

25 |

20 |

5 |

|

Sphagnum sec. Palustre |

5 |

|||

|

Стебли сфагнов |

25 |

|||

|

Calliergon cordifolium |

+ |

5 |

||

|

Calliergon sp. |

10 |

|||

|

Drepanocladus aduncus |

+ |

+ |

||

|

Warnstorfia sp. |

+ |

|||

Примечание. Окраина выработки на месте мезотрофной части Кобелевского болота. Разнотравно-осоково-телиптерисово-белокрыльниково-сфагновое сообщество с ивой пепельной. Торфяная мезотрофная почва.

Таблица 3. Ботанический состав торфа (точка 1g)

Table 3. Botanical composition of peat (point 1g)

|

Глубина, см |

0–20 |

20–40 |

40–50 |

|

Степень разложения, % |

45–50 |

45 |

35 |

|

Включения |

песок |

||

|

Pinus |

10 |

10 |

+ |

|

Salix |

+ |

+ |

|

|

Betula |

35 |

20 |

+ |

|

Calamagrostis |

25 |

15 |

|

|

Phragmites australis |

20 |

||

|

Eriophorum sp. |

5 |

10 |

|

|

Carex rostrata |

+ |

+ |

|

|

Scheuchzeria palustris |

10 |

60 |

|

|

Sphagnum sec . Cuspidata |

+ |

||

|

Sphagnum centrale |

10 |

+ |

|

|

Sphagnum angustifolium |

10 |

+ |

|

|

Sphagnum maius |

5 |

||

|

Sphagnum cuspidatum |

5 |

||

|

Стебли сфагнов |

10 |

20 |

20 |

Примечание. Окраина выработки на месте олиготрофной части Кобелевского болота. Разнотравно-тростниково-вейниковое сообщество. Торфяная олиготрофная вторично-эвтрофная почва.

Таблица 4. Ботанический состав торфа (точка 2а)

Table 3. Botanical composition of peat (point 2а)

|

Глубина, см |

о eq о |

о ТГ о eq |

о 40 о |

о 00 о 40 |

о о 1-Н о ОС |

о eq 1-Н о о 1-Н |

о ТГ 1-4 о eq 1-4 |

О 40 1-4 о ТГ 1-4 |

о 00 1-4 о 40 1-4 |

о о eq о 00 1-4 |

о eq eq о о eq |

о ТГ eq о eq eq |

о 40 eq о ТГ eq |

о 00 eq о 40 eq |

о о СО о 00 eq |

|

Степень разложения торфа, % |

35 |

25 |

25 |

25 |

25 |

30 |

30 |

30 |

35 |

35 |

35 |

35 |

35 |

40 |

35 |

|

Названия видов |

|||||||||||||||

|

Betula |

30 |

5 |

5 |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||||

|

Pinus |

15 |

+ |

+ |

10 |

5 |

5 |

10 |

15 |

15 |

10 |

10 |

10 |

15 |

10 |

|

|

Poaceae (Calamagros-tis) |

15 |

5 |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||||

|

Eriophorum (vaginatum) |

10 |

60 |

20 |

85 |

40 |

50 |

55 |

55 |

45 |

35 |

50 |

40 |

45 |

50 |

45 |

|

Scheuchzeria palustris |

15 |

75 |

5 |

30 |

30 |

20 |

20 |

20 |

15 |

20 |

20 |

20 |

15 |

15 |

|

|

Menyanthes trifoliata |

5 |

||||||||||||||

|

Глубина, см |

о eq о |

о ТГ о eq |

о 40 о |

о 00 о 40 |

о о 1-Н о ОС |

о eq 1-Н о о 1-Н |

о ТГ 1-4 о eq 1-4 |

О 40 1-4 о ТГ 1-4 |

о 00 1-4 о 40 1-4 |

о о eq о 00 1-4 |

о eq eq о о eq |

о ТГ eq о eq eq |

о 40 eq о ТГ eq |

о 00 eq о 40 eq |

о о СО о 00 eq |

|

Степень разложения торфа, % |

35 |

25 |

25 |

25 |

25 |

30 |

30 |

30 |

35 |

35 |

35 |

35 |

35 |

40 |

35 |

|

Названия видов |

|||||||||||||||

|

Sph. angustifolium |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||

|

Sph. balticum |

10 |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||||||

|

Sph. majus |

5 |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||||||

|

Sphagnum russowii |

+ |

+ |

|||||||||||||

|

Sph. squarrosum |

25 |

+ |

5 |

5 |

+ |

+ |

5 |

||||||||

|

Sphagnum sec. Sphagnum |

+ |

+ |

+ |

10 |

10 |

10 |

15 |

10 |

10 |

15 |

10 |

15 |

15 |

10 |

10 |

|

Стебли сфагнов |

5 |

+ |

10 |

+ |

5 |

5 |

5 |

15 |

10 |

15 |

10 |

10 |

15 |

||

Примечание. Окраина выработки на месте олиготрофной части Кобелевского болота, эвтрофицированное сосново-кустраничково-сфагновое болото (березняк разнотравно-осоково-зеленомошно-сфагновый). Торфяная олиготрофная вторично-эвтрофная почва.

Таблица 5. Ботанический состав торфа (точка 4а)

Table 3. Botanical composition of peat (point 4а)

|

Глубина, см |

0–20 |

20–40 |

40–50 |

|

Степень разложения, % |

40 |

40 |

>50 |

|

Включения |

песок, диатомовые водоросли |

– |

– |

|

Pinus |

5 |

5 |

|

|

Salix |

+ |

+ |

|

|

Betula |

+ |

10 |

10 |

|

Обрывки листьев деревьев |

25 |

||

|

Phragmites australis |

65 |

80 |

75 |

|

Nuphar |

+ |

5 |

10 |

|

Ceratophyllum |

+ |

+ |

|

|

Sphagnum sec. Cuspidata |

+ |

+ |

|

|

Calliergon cordifolium |

5 |

||

|

Drepanocladus aduncus |

5 |

||

|

Mnium sp. |

+ |

||

|

Warnstorfia sp. |

+ |

+ |

|

|

Стебли гипнов |

+ |

Примечание. Вторичное эвтрофное болото, центральная часть озера Черное-Спасское. Ивово-тростниково-разнотравно-зеленомошное сообщество. Торфяная эвтрофная почва.

Таблица 6. Баллы увлажнения и трофности для обследованных участков, рассчитанные по шкалам Л.Г. Раменского

Table 6. Moisture and trophicity scores for the surveyed sites, calculated using L.G. Ramensky's scales

|

Номер точки |

Баллы по Раменскому |

Краткая характеристика местообитания на современном этапе |

Предположительный характер местообитания до этапа освоения |

|

|

Увлажнение |

Трофность |

|||

|

Участки на территории бывших торфоразработок, освоенных экскаваторным методом |

||||

|

1a |

90.2 |

6.5 |

Коса-перемычка между карьерами-копанями, мезотрофное кустарничково-очеретниково-белокрыльниково-сфагновое болотное сообщество с березой белой. |

мезотрофное болото |

|

1b |

88.7 |

7.1 |

Коса-перемычка между карьерами-копанями, мезотрофное кустарничково-осоково-тростниково-сфагновое болотное сообщество с подростом березы белой, ольхи черной, ивой пепельной и крушиной ломкой. |

-«- |

|

1c |

91.9 |

8.9 |

Коса-перемычка между карьерами-копанями, мезотрофное кустарничково-осоково-очеретниково-белокрыльниково-сфагновое болотное сообщество с ивой ушастой. |

олиготрофное болото |

|

1d |

90.9 |

10.2 |

Окраина выработки, мезоэвтрофное разнотравно-осоково-телиптерисово-белокрыльниково-сфагновое болотное сообщество с ивой пепельной. |

мезотрофное болото |

|

1e |

96.8 |

10.1 |

Обводненный участок копаней с небольшой остаточной мощностью торфа, мезоэвтрофное осоково-тростниково-белокрыльниковое с ольхой черной болотное сообщество. |

олиготрофное болото |

|

1f |

88.1 |

11.1 |

Частично подтопленный участок копаней с небольшой остаточной мощностью торфа, мезоэвтрофное разнотравно-осоковотростниковое с ольхой черной, березой белой, ивой пепельной болотное сообщество. |

-«- |

|

1g |

90.0 |

10.5 |

Окраина выработки, мезоэвтрофные болотные сообщества – разнотравно-тростниково-вейниковое на микроповышениях, осоково-белокрыльниковое в понижениях. |

-«- |

|

1h |

94.3 |

9.5 |

Берег копани, мезоэвтрофное сабельниково-белокрыльниково-осоково-сфагновое с ивой пепельной болотное сообщество. |

-«- |

|

2а |

79.2 |

7.0 |

Сохранившийся между торфяными выработками участок Петровско-Кобелевского болота, мезотрофный березняк кустарничково-осоково-белокрыльниково-сфагново-зеленомошный. |

-«- |

|

Участки на территории бывших торфоразработок, освоенных фрезерным методом |

||||

|

3a |

82.5 |

10.7 |

Дренированная карта фрезерного поля, ивняк тростниково-вейниковый. |

мезотрофное болото в сочетании с участками олиготрофного болота |

|

3b |

84.7 |

11.07 |

Дренированная карта фрезерного поля, березняк с ивой вейниковый. |

-«- |

|

3c |

72.1 |

8.5 |

Дренированная карта фрезерного поля, ивняк вейниково-тростниковый. |

-«- |

|

3d |

62.9 |

9.6 |

Луг с маломощной почвой, овсяницево-вейниково-разнотравное сообщество. |

-«- |

|

3e |

72.2 |

10.7 |

Насыпи отфрезерованного и смешанного с песком торфа, кипрейно-вейниково-тростниково-крапивное сообщество. |

-«- |

|

3f |

75.1 |

10.6 |

Бывшие огороды, кипрейно-овсяницево-щучковое сообщество. |

-«- |

|

3g |

78.3 |

11.8 |

Поле, заброшенное в 2000-х гг., центральная часть, злаково-разнотравный луг. |

-«- |

|

81.7 |

12.5 |

Поле, заброшенное в 2000-х гг., окраина поля, примыкающая к мелиоративной канаве, хвощево-злаково-разнотравный луг. |

-«- |

|

|

3h |

68.7 |

11.8 |

Поле, заброшенное после 2010-х гг., центральная часть, разнотравно-крапивно-злаковый луг. |

-«- |

|

3i |

67.0 |

11.1 |

Поле, заброшенное после 2010-х гг., придорожная часть, крапивно-разнотравнозлаковый луг. |

-«- |

|

Озеро Черное-Спасское |

||||

|

4а |

91.2 |

10.9 |

Срединная часть заросшего озера, эвтрофное тростниково-осоково-зеленомошное с ивой пепельной и ольхой черной болотное сообщество. |

заиленное озеро |

|

4b |

85.9 |

10.4 |

Окраинная часть заросшего озера, эвтрофное крапивно-тростниковое болотное сообщество с ивой ломкой, ольхой черной, ивой пепельной. |

-«- |

C. pseudocyperus L., C. rostrata Stokes, Comarum palustre L., Eriophorum polystachion Honck., Lycopus europaeus L., Lysimachia vulgaris L., Lythrum salicaria L., Thyselium palustre (L.) Raf., на мелководье – Agrostis stolonifera L., Naumburgia thyrsiflora (L.) Rchb., Typha latifolia L.

В то же время на обследованных косах-перемычках встречаются растения, относящиеся к олиго-мезотрофной группе: Andromeda polifolia L., Chamaedaphne calyculata (L.) Moench, Drosera rotundifolia L., Oxycoccus palustris Pers., Vaccinium uliginosum L., – которые можно отнести к экологическим реликтам (по Викторову, Ремезовой, 1988) мезотрофной фазы развития болота в доиндустриальный период. Их состав и обилие пространственно варьируют. Так, на некоторых перемычках массово произрастает Rhynchospora alba (L.) Vahl. Если болотные кустарнички сохраняют средние, обычные для них размеры, то для трав свойственны укрупненные формы, часто граничащие с гигантизмом. Например, для Drosera rotundifolia характерны экземпляры, достигающие 20–25 см в высоту (что соответствует верхней границе нормальных значений), а отдельные экземпляры Rhynchospora alba достигают 78–83 см (при обычных для вида показателях 10– 40 см (Определитель растений Мещеры, 1986) и до 50 см в Средней Европе (Lauber et al., 2014) ). Разрастание Rhynchospora alba в условиях антропогенной эвтрофикации подтверждается также наблюдениями ряда авторов (Лапшина, Блойтен, 1999; Шишкона- кова и др., 2014) .

Древесная растительность кос-перемычек в основном представлена немногочисленным подростом Betula pubescens Ehrh. и Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Местами формируется негустой кустарниковый ярус, образованный Frangula alnus Mill. , Salix cinerea L ., реже – S. pentandra L ., S. aurita L .

Рис. 3. Картосхема почв ключевых участков.

Fig. 3. Map of key site soils.

выработанных торфяниках национального парка “Мещера” // Особо охраняемые природные территории: современное состояние и перспективы развития. Материалы Всероссийской юбилейной научнопрактической конференции, посвященной 25-летию национального парка “Мещера”. 2018. С. 223–230.

Список литературы Почвенное и биологическое разнообразие территории бывших торфоразработок Шатурской мещеры в контексте их антропогенной трансформации

- Аветов Н.А., Кузнецов О.Л., Шишконакова Е.А. Почвы олиго-мезотрофных и мезотрофных болот бореального пояса Западной Сибири: возможности геоботанической диагностики в рамках типа торфяных мезотрофных почв // Почвоведение. 2021. № 5. С. 568-581.

- Аветов Н.А., Шишконакова Е.А. Некоторые аспекты систематики и диагностики торфяных почв бореальных болот // Почвоведение. 2019. № 8. С. 901-909.

- Аветов Н.А., Шишконакова Е.А., Кинжаев Р.Р., Арзамазова А.В. Структура почвенного покрова заболоченной равнины северо-таежной подзоны Западной Сибири (бассейн р. Казым) // Почвоведение. 2022. № 2. С. 208-218.

- Алябина И.О. Картографическая оценка разнообразия почв России // Вестник Московского ун-та. Сер. 17: почвоведение. 2018. № 1. С. 8-15.

- Антипин В.К., Бойчук М.А., Возбранная А.Е., Миронов В.Л., Сирин А.А. Структура и динамика растительного покрова на выработанных торфяниках национального парка "Мещера" // Особо охраняемые природные территории: современное состояние и перспективы развития. Материалы Всероссийской юбилейной научно-практической конференции, посвященной 25-летию национального парка "Мещера". 2018. С. 223-230.

- Борзенок Л.Е. Динамика растительного покрова болот Подмосковной Мещеры в процессе антропогенеза: Автореф. дис. ... канд. геогр. наук. 25.00.36. М., 2005. 25 с.

- Бязров Л.Г. Лишайники в экологическом мониторинге. М.: Научный мир, 2002. 336 с.

- Вагнер Б.Б., Дмитриева В.Т. Озера и водохранилища Московского региона: Учеб. пособие. М.: МГПУ, 2006, 105 с.

- Викторов С.В., Ремезова Г.Л. Индикационная геоботаника. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988. 168 с.

- Герасимов Д.А. Некоторые данные о строении озер Кобелевского торфяника // Изв. Инсторфа. 1922. Вып. 2. С. 83-98.

- Григорьев М.П., Герасимов Д.А. Шатурская болотная система. О строении и происхождении Шатурского болота // Работы Торфяной академии. Вып. 1. М., 1921. 68 с.

- 12.Дьяконов К.Н. Географические проблемы изучения мелиоративных осушительных систем // Вестник Моск. ун-та. Серия 5. География. № 6. 1979. С. 71-80.

- Исаченко Т.И., Юрковская Т.К. Основные типы сочетаний растительности Мещеры и отражение их на карте // Геоботаническое картографирование 1973. С. 3-16.

- Зайдельман Ф.Р., Шваров А.П. Пирогенная и гидротермическая деградация торфяных почв, их агроэкология, песчаные культуры земледелия, рекультивация. М.: МГУ, 2002. 155 с.

- Иванов А.Н. Болотные геосистемы Центральной Мещеры // Вестник. Моск. ун-та. Серия 5. География. 1995. № 5. С. 86-94.

- Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. 342 с.

- Красильников П.В., Герасимова М.И., Голованов Д.Л., Конюшкова М.В., Сидорова В.А., Сорокин А.С. Почвенное разнообразие и его значение в контексте современной географии почв // Почвоведение. 2018. № 1. С. 3-16.

- Лапшина Е.Д., Блойтен В. Типы нарушений и естественное восстановление растительности олиготрофных болот на нефтяных месторождениях Томской области // Крыловия. Т. 1. № 1. 1999. С. 129140.

- Лукьянова Т.С., Сушкова И.В., Шмелев Е.А. О дальнейшей судьбе увлажненных территорий Западной Мещеры // Научное мнение. 2011. № 2. C. 159-162.

- Лыткин И.И., Гребенников А.М.Относительная устойчивость к деградации антропогенно-нарушенных болотных экосистем при их окультуривании // Сб. "Болота и заболоченные леса в свете задач устойчивого управления природопользованием". М., 1999. С. 335-337.

- Национальный Атлас почв Российской Федерации. М.: Астрель, 2011. 632 с.

- Ниценко А.А. Об изучении экологической структуры растительного покрова // Бот. журн. 1969. Т. 54. № 7. С. 1002-1014.

- Определитель растений Мещеры. Часть 1. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. 240 с.

- Очагов Д.М., Райнен Р., Бутовский Р.О., Алещенко Г.М., Еремкин Г.С., Есенова И.М. Экологические сети и сохранение биоразнообразия Центральной России: Исследование на примере торфяных болот Петушинского района. М., 2000. 80 с.

- Почвенная карта РСФСР. М 1 : 2 500 000. М.: ГУГК, 1988. 16 листов.

- Раменский Л.Г., Цаценкин И.А., Чижиков О.Н., Антипин Н.А. Экологическая оценка кормовых угодий по растительному покрову. М.: Государственное издательство сельского хозяйства, 1956. 530 с.

- Рассказов А.А., Горбатов Е.С. Анализ геологического строения и истории развития озерных котловин как основа для геоэкологического мониторинга (на примере Шатурской группы озер) // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экология и безопасность жизнедеятельности. 2012. № 1. С. 66-73.

- Савин И.Ю. Природа Шатурского края. URL: http://shatura-nature.narod.ru.

- Сирин А.А., Макаров Д.А., Гуммерт И., Маслов А.А., Гульбе Я.И. Глубина прогорания торфа и потери углерода при лесном подземном пожаре // Лесоведение. 2019. № 5. С. 412-422.

- Сперанская Е.С. Влияние осушения на луговые комплексы (на примере Мещерской низменности) // Географические проблемы осушительных мелиораций. М., 1990. С. 54-78.

- Толпышева Т.Ю. Виды рода Peltigera на территории Московской области // Известия Самарского научного центра РАН. 2016. Т. 18. № 2. С. 230-234.

- Тюремнов С.Н., Абрамова Л.И., Лисс О.Л., Страшнова С.В. Процесс зарастания выработанных торфяников // Природные условия и возможности хозяйственного использования торфокарьерных площадей. М., 1968. С. 26-59.

- 33.Харитонова Т.И. Инволюция постмелиорированных ландшафтов Центральной Мещеры: Автореф. дисс. ... канд. геогр. наук. М., 2015. 24 с.

- Шатурская Мещера. Историко-краеведческий альманах. Выпуск 3. Шатура, 2010. 88 с.

- Шишконакова Е.А., Аветов Н.А., Алексеев Ю.Е., Шведчикова Н.К. Экология представителей семейства Осоковые (Сyperaceae) в нарушенных местообитаниях нефтяных месторождений Среднего Приобья // Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол. 2014. Т. 119. № 4. С. 68-78.

- Шишконакова Е.А., Аветов Н.А., Ананко Т.В., Герасимова М.И., Савицкая Н.В. Болотные торфяные почвы таежной и подтаежной зон Западной Сибири на цифровой модели почвенной карты России масштаба 1 : 2 500 000 в формате классификации почв России // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2020. Вып. 104. С. 223-240. DOI: 10.19047/0136-1694-2020-104-223-240.

- Элеваторные торфоразработки. 17.08.2012. URL: https://gorenskiyles.liveiournal.com/16220.html.

- Baisheva E.Z., Muldashev A.A., Martynenko V.B., Fedorov N.I., Bikbaev I.G., Minaeva N.Yu., Sirin A.A. Plant diversity and spatial vegetation structure of the calcareous spring fen in the "Arkaulovskoye Mire" Protected Area (Southern Urals, Russia) // Mires and Peat. 2019. Vol. 24. Art. 13. DOI: 10.19189/MaP.2019.0MB.StA.1890.

- Gerasimova M.I., Golovleva I.A., Konyushkova M.V., Sorokin A.S., Krasilnikov P. V. Assessment of soil diversity using maps with different scales in Eastern Fennoscandia, Russia // Geoderma Regional. 2020. Vol. 21. e00274. DOI: 10.1016/j.geodrs.2020.e00274.

- Lauber K., Wagner G., Gygax A. Flora Helvetica. Bern: Haupt Verlag (Nachdruck der 5 Auflage), 2014. 1656 p.

- 41.Minaeva T.Y., Bragg O.M., Sirin A.A. Towards ecosystem-based restoration of peatland biodiversity // Mires and Peat. 2017. Vol. 19. Art. 01.

- Normander B., Levin G., Auvinen A.-P., Bratli H., Stabbetorp O., Hedblom M., Glimskär A., Gudmundsson G.A. Indicator framework for measuring quantity and quality of biodiversity - Exemplified in the Nordic countries // Ecological Indicators. 2012. Vol. 13. P. 104-116. DOI: 10.1016/i.ecolind.2011.05.017.

- Read H.J., Bealey C.E. The restoration of heathland and mire from secondary woodland: How realistic are target vegetation communities? // Journal for Nature Conservation. 2021. Vol. 62. 125943. DOI: 10.1016/i.inc.2020.125943.

- Remm L., Löhmus A., Leibak E., Kohv M., Salm J.-O., Löhmus P., Rosenvald R., Runnel K., Vellak K., Rannap R. Restoration dilemmas between future ecosystem and current species values: The concept and practical approach in Estonian mires // Journal of Environmental Management. 2019. Vol. 250. 10943. DOI: 10.1016/i.ienvman.2019.

- Renou-Wilson F., Moser G., Fallon D., Farell C.A., Müller C., Wilson D. Rewetting degraded peatlands for climate and biodiversity benefits: Results from two raised bogs // Ecological Engineering. 2019. Vol. 127. P. 547-560. DOI: 10.1016/i.ecoleng.2018.02.014.

- Spitale D. A warning call from mires of the Southern Alps (Italy): Impacts which are changing the bryophyte composition // Journal for Nature Conservation. 2021. Vol. 61. 125994. DOI: 10.1016/j.jnc.2021.125994.

- Wittenebel M., Tiemeyer B., Dettmann U. Peat and other organic soils under agricultural use in Germany: Properties and challenges for classification // Mires and Peat. 2021. Vol. 27. Art. 19. DOI: 10.19189/MaP.2020.SJ. StA.2093.

- Woiejko L., Grootjans A.P., Pakalne M., Strazdina L., Aleksans O., Elshehawi S., Grabowska E. The biocenotic value of Slitere National Park, Latvia, with special reference to inter-dune mires // Mires and Peat. 2019. Vol. 24. Art. 13. DOI: 10.19189/MaP.2018.AJB.361.