Почвенное плодородие осушаемых торфяных почв Волго-Вятского района

Автор: Красильников Николай Александрович, Авагян Карен Геворгович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Землепользование

Статья в выпуске: 3-3 т.15, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены данные по основным элементам питания богатых и бедных низинных болот, верховых и верхово-переходных болот через 30 лет после проведения гидролесомелиорации. Выполнен анализ запасов основных элементов питания древесных растений. Определены конкретные величины для верхнего 0-50 см слоя торфа. Выяснена их динамика по горизонтам.

Торфяная залежь, почвенное плодородие, подвижные элементы, азот, фосфор, калий, кальций

Короткий адрес: https://sciup.org/148201952

IDR: 148201952 | УДК: 631.445.12

Текст научной статьи Почвенное плодородие осушаемых торфяных почв Волго-Вятского района

В 1980 г. лабораторией гидролесомелиорации ЛенНИИЛХ (ныне СпбНИИЛХ) заложен гид-ролесомелиоративный стационар «Варнавинский» [1]. Современные болотные отложения на нем в связи со сложным геоморфологическим положением торфяного месторождения и разными условиями водно-минерального питания представлены низинными, переходными и верховыми торфами глубиной до 6,0 м. Первичное осушение было выполнено в 1982 г., однако в связи с его недостаточной интенсивностью в 1988-1989 гг. проведена реконструкция осушительной сети. Исследования СпбНИИЛ завершились в 1996 г. Продолжены Ассоциацией «ГИЛМ», а с 2002 г. - Новгородским государственным университетом. Результаты первичных исследований опубликованы ранее [2]. Изучался широкий круг вопросов, одним из которых являлась динамика торфов под влиянием мелиорации. Динамика общетехнических свойств рассматривалась нами ранее в нескольких работах, поэтому в данной работе проанализируем динамику основных агрохимических свойств торфа в различных лесорастительных условиях/

Минеральная часть торфа состоит из веществ, генетически связанных с растениями-торфо-образователями. После проведения мелиорации интразональные торфяные почвы приобретают зонально-фациальные черты [3]. В лесной мелиорации в этом вопросе работал ряд авторов [461. Рассмотрим содержание общего азота и основных элементов минерального питания древесных растений, в основных, наиболее широко представленных видах торфа - низинных разной степени богатств, верхово-переходных и верховых мелкозалежных (до 1,0 м). Отбор проб проводился неоднократно. Выполнить полный анализ материалов в объеме статьи не представляется возможным. В связи с этим проанализированы результаты, полученные в 2012 г. Анализ торфов выполнен в

Авагян Карен Геворгович, аспирант испытательной лаборатории торфа и продуктов его переработки ОАО «ВНИИТП» г. Санкт-Петербурга. В лесном хозяйстве интерес представляет верхний (0-50 см) слой торфа. Отбор проб производился по горизонтам 0-5, 5-15, 15-30 и 30-50 см [6].

Анализ полученных результатов . Общие запасы основных элементов питания зависят от плотности торфа. Плотность осушаемых торфяных почв тесно связана с их водным режимом после осушения и торфообразователями. Чем выше показатели плотности, тем выше в единице объема запас элементов питания [6], поэтому данный физический показатель очень важен, так как только через него определяются величины запасов агрохимических элементов в корнеобитаемом слое. Следует отметить, что с момента первичного осушения прошел 30-ти летний период. Пункт отбора № 1 заложен в древостое с преобладанием черной ольхи с примесью березы и ели в возрасте 120 лет. Средняя зольность слоя 0-50 см равна 21,3%. Пункт отбора № 2 расположен на довольно бедном низинном болоте, представленном молодняком березы с примесью ели в возрасте 20 лет. Средняя зольность слоя 0-50 см составляет 7,8% со значительными колебаниями по горизонтам. К примеру, в горизонте 0-5 см зольности достигает 13,1%, а в горизонте 5-15 только 4,5%, что характерно уже для переходных торфов. В связи с гораздо большей зольностью в П.О № 1 здесь выше и плотность. В целом по слою 0-50 см она достигает 529кг/м3 . По горизонтам 0-5 см она составляет 153; в горизонте 5-15 - 130; 15-30 -117, а в горизонте 30-50 см -129 кг/м3.

По пункту отбора № 2 эти показатели значительно ниже. В самом верхнем 0-5 см горизонте, образовавшемся под влиянием осушения, плотность достигает 138 кг/м3. Данный показатель почти в 2 раза выше, чем в нижерасположенном слое 5-15 см, который составляет всего 75 кг/м3. Эти данные свидетельствуют о начале перехода рассматриваемого участка до осушения в переходную стадию развития торфяника. Горизонты 15-30 см и 30-50 см имеют плотность характерную для низинных видов торфа и составляют 103-123 кг/м3.

Общая плотность слоя 0-50 равна 439 кг/м3, что составляет 83,0% от этого показателя в П.О № 1.

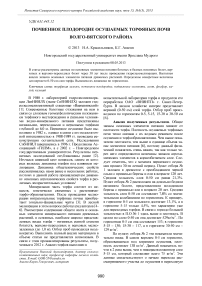

Таблица № 1. Запасы азота и зольных элементов на пробных площадях стационара «Варнавинский» в 2012 г.

|

Глубина отбора, см |

Величины показателей |

||||||||

|

плотность на сухое вещество, кг/м3 |

содержание подвижных элементов, мг/100 гр. сухого вещества |

||||||||

|

NH 4 |

NO 3 |

NH4 ∑ NO3 |

P 2 O 5 |

K 2 O |

CaO |

MgO |

Fe 2 O 3 |

||

|

П.О. № 1. Низинный (черноольшанник – торф древесно-осоковый и древесный) |

|||||||||

|

0-5 |

153 |

35,1 |

65,5 |

90,6 |

93,6 |

43,9 |

1043,0 |

535,0 |

501,9 |

|

5-15 |

130 |

39,8 |

46,5 |

80,3 |

58,4 |

34,9 |

1691,0 |

607,0 |

356,9 |

|

15-30 |

117 |

35,4 |

51,5 |

86,9 |

45,1 |

30,2 |

2459,0 |

1033,0 |

432,8 |

|

30-50 |

129 |

28,4 |

25,2 |

53,6 |

63,0 |

9,8 |

2206,0 |

1009,0 |

355,9 |

|

Сумма |

529 |

138,7 |

188,7 |

327,4 |

260,1 |

118,1 |

7399,0 |

3184,0 |

1647,5 |

|

П.О. № 2. Низинный (березняк – торф древесно-травяный, сфагновый, древесно-сфагновый) |

|||||||||

|

0-5 |

138 |

19,4 |

18,5 |

37,9 |

43,2 |

23,2 |

900,0 |

485,0 |

224,6 |

|

5-15 |

75 |

21,6 |

28,8 |

50,4 |

28,8 |

26,9 |

1281,0 |

526,0 |

226,1 |

|

15-30 |

103 |

25,7 |

33,9 |

59,6 |

5,8 |

21,9 |

1337,0 |

641,0 |

230,4 |

|

30-50 |

123 |

18,3 |

21,4 |

39,7 |

7,6 |

19,1 |

1556,0 |

839,0 |

240,3 |

|

Сумма |

439 |

85,0 |

102,6 |

187,6 |

85,4 |

91,1 |

5074,0 |

2491,0 |

921,4 |

|

П. О. № 3. Мелкозалежныйверхово-переходный (молодняк сосново-березовый, торф – переходный гип-новый и верховой (магелланикум)) |

|||||||||

|

0-5 |

114 |

14,1 |

16,8 |

30,9 |

23,7 |

31,3 |

568,0 |

167,3 |

104,1 |

|

5-15 |

91 |

8,3 |

21,7 |

30,0 |

13,8 |

29,4 |

402,0 |

203,1 |

73,3 |

|

15-30 |

100 |

16,7 |

38,1 |

54,8 |

19,9 |

12,3 |

401,0 |

248,0 |

87,1 |

|

30-50 |

66 |

18,6 |

16,7 |

35,3 |

8,2 |

10,2 |

382,0 |

287,7 |

71,0 |

|

Сумма |

371 |

57,7 |

93,3 |

151,0 |

65,6 |

83,2 |

1753 |

906,1 |

335,5 |

|

П. О. № 4. Мелкозалежный верховой (сосняк, торф верховой магелланикум) |

|||||||||

|

0-5 |

103 |

11,7 |

14,7 |

26,4 |

21,5 |

30,6 |

379,0 |

91,0 |

69,9 |

|

5-15 |

90 |

6,1 |

15,9 |

22,0 |

12,7 |

28,6 |

328,0 |

119,0 |

36,3 |

|

15-30 |

57 |

9,3 |

27,9 |

37,2 |

19,3 |

11,6 |

376,0 |

161,0 |

53,2 |

|

30-50 |

69 |

18,8 |

14,1 |

32,9 |

7,8 |

9,8 |

303,0 |

135,0 |

67,0 |

|

Сумма |

319 |

45,9 |

72,6 |

118,5 |

61,3 |

80,6 |

1386 |

506,0 |

226,4 |

Рассмотрим вышеприведенные показатели для условий мелкозалежных (до 1,0 м) верховых торфяников. П.О. № 3 заложен на вырубке 20-ти летней давности. Вырубка производилась под трассу мелиоративного канала при сгущении сети. П.О. № 4 – в материнском древостое – чистом сосняке в возрасте 120 лет, V класса бонитета. В момент закладки на всей территории и на всю глубину торф был представлен верховым магелланикум торфом. За прошедшие 20 лет в верхнем 0-5 см слое на вырубке произошли значительные изменения, отразившиеся на виде торфа и древесной растительности. В условиях узколесосечной вырубки П.О. № 3 средняя зольность слоя составила 4,42% с колебаниями по горизонтам от 1,44% в горизонте 30-50 см до 7,24% в самом верхнем 0-5 см. В сосновом древостое эти показатели следующие: средняя зольность 3,27%. При этом в горизонте 30-50 см она аналогична в П.О. № 3 и равна 1,44%. В горизонтах 0-5 см в П.О. № 3– 7,24%, 5-15 см – 5,99%. То есть на вырубке зольность верхних горизонтов соответствует переходным видам торфа. Поэтому верхний 0-5 см горизонт представлен гипновым переходным торфом, а древесная растительность смешанным сосново-березовым древостоем.

Рассмотрим агрохимические показатели торфов. Изучением плодородия торфяных почв лесных биогеоценозов занимался ряд авторов. Наиболее известны работы [4-6]. Выявлено, что одни и те же виды торфа в различных географических районах имеют некоторую изменчивость в показателях отдельных свойств [3]. Рассмотрим содержание общего азота и основных элементов минерального питания растений – фосфора и калия. Кроме того в торфяных почвах большое значение играет кальций, как показатель кислотности. Азот входит в состав органической части торфа, составляет обычно от 0,5 до 4,0% сухого вещества растений. С.Э. Вомперский [6] отмечает чрезвычайную изменчивость различных элементов и азота в торфяных почвах в течение периода вегетации и в различные вегетационные периоды. Поэтому пробы торфа на анализ отбирались в сентябре, то есть в конце периода вегетации. В богатых низинных торфах, представленных черноольховыми древостоями, содержание общего азота наиболее значительно и составляет для верхнего 0,5 м слоя в сумме по горизонтам 327,4 мг/100 гр. абсолютно сухого вещества. Колебания по слоям от 53,6 мг/100 гр. в слое 30-50 см до 90,6 мг/100 гр. в самом верхнем – 0-5 см. В условиях бедных низинных почв наименьшее наличие азота отмечается в самом верхнем 0-5 см и самом нижнем 30-50 см слоях – 37,9-39,7 мг/100 гр. абсолютно сухого вещества. Низкое содержание азота обусловлено формированием верхнего горизонта из сфагновых мхов. На мелкозалежных участках (до 1,0 м) в условиях верховых и верхово-переходных болот общий запас азота отличается незначительно. Характерной особенностью является его большее наличие в нижележащих слоях 15-30 и 30-50 см, где его наличие составляет 32,9-54,8 мг/100 гр. абсолютно сухого вещества. В результате подтверждается вывод [6], что «о снабжении деревьев азотом, в связи с большими колебаниями его содержания в почве, нелегко судить даже по среднесезонным и среднемноголетним данным». Поэтому полученные результаты можно принять как приблизительные.

Содержание кальция является основным критерием для деления торфов на низинные, переходные и верховые [5, 7]. Он является регулятором кислотности и определяет ход торфообразовательного процесса [8]. В низинных видах торфа П.О. № 1 и № 2 он с глубиной возрастает. В верховопереходных и верховых видах торфа данная тенденция отсутствует. Если взять наличие кальция в верхнем 0-50 см слое торфа за 1,0 в богатых низинных торфах, то в бедных низинных оно будет равно 0,69, в верхово-переходных – 0,24, в бедных верховых только 0,19. То есть богатые низинные болота более, чем в 5 раз имеют больше кальция. Аналогичные показатели получены нами ранее [2].

Фосфор содержится в торфяных почвах в крайне малом количестве [2, 3]. В низинных богатых торфяниках с притоком грунтовых вод с суходола его наличие колеблется от 45,1 мг/100 гр. в слое 15-30 см абсолютно сухого вещества, до 93,6 в самом верхнем горизонте 0-5 см. Горизонт 30-50 см несколько богаче им в случаях низинных торфов – П.О. № 1 и № 2. В целом низинные торфа П.О. №3в 3,05 раза беднее черноольшанников. Величина запасов фосфора в них в горизонтах 15-30 и

30-50 см составляет 5,8-7,6 мг/100 гр. абсолютно сухого вещества. Очень низкое содержание фосфора в условиях бедных верховых болот. В целом для полуметрового верхнего слоя торфа (П.О. № 3 и № 4) его содержится немногим более 61,33-65,6 мг/100 гр.

Калий является одним из основных элементов питания растений. Общее содержание его очень низкое. Закономерностью для всех видов торфа является его значительное снижение с глубиной. Данная тенденция особенно характерна для богатых низинных торфяников.

Выводы: лесоводственная оценка и анализ почвенного плодородия весьма затруднителен и требует длительных сезонных исследований. Приведенные результаты исследований являются ориентировочными. Интенсивность образования и потребления питательных веществ очень непостоянны и зависят от многих факторов.

Список литературы Почвенное плодородие осушаемых торфяных почв Волго-Вятского района

- Красильников, Н.А. Стационарные гидролесомелиоративные исследования в Волго-Вятском районе/Н.А. Красильников, В.К. Константинов, А.М. Елизаров//Сб. тез.-докл. -М., АН СССР, 1987. С. 163-166.

- Красильников, Н.А. Биологические особенности мелиорированных лесных земель -Минск: Скакун, 1988. 216 с.

- Скрынникова, И.Н. Почвенные процессы в окультуренных торфяных почвах. -М.: АН СССР, 1961. 248 с.

- Сукачев, В.Н. Болота, их образование, развитие и свойства. -Л. Изд-во Лен. лесного ин-та., 1926.162 с.

- Пьявченко, Н.И. Лесное болотоведение. -М.: АН СССР, 1963. 192 с.

- Вомперский, С.Э. Биологические основы эффективности лесоосушения. -М.: Наука, 1968. 312 с.

- Тюремнов, С.Н. Торфяные месторождения. -М.: Наука, 1976. 488 с.

- Никонов, М.Н. Закономерности распределения кислотности в торфяных залежах и некоторые основные свойства торфа. Тр. ИТБС. -МТИ, 1960. Т. 1. С. 91-123.