Почвенные карты городов для унифицированной цифровой модели почвенного покрова России

Автор: Ананко Т.В., Герасимова М.И., Савицкая Н.В.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 121, 2024 года.

Бесплатный доступ

Почвенный покров городов в административных границах включает почвы в разной степени нарушенные или вновь созданные антропогенными процессами, а также непочвенные образования. С целью отражения многообразия почв городов на унифицированной цифровой модели почвенного покрова России, создаваемой на основе Почвенной карты РФ масштаба 1 : 2.5 млн, были составлены почвенные карты 10 средних по численности населения городов России, расположенных в разных природных зонах. Картографирование проводилось дистанционным методом визуального дешифрирования по спутниковым данным Google Earth, на основе информации о природных почвах и представлений о городских почвах и их связях с городской средой, сложившихся в последние десятилетия при изучении почв Москвы, С.-Петербурга, Волгограда и ряда других городов страны. Городские почвы диагностировались по правилам классификации почв России, а их ареалы рассматривались как комбинации почв и непочвенных поверхностных образований. Во всех взятых в выборку городах выделены три группы почв и почвенных комбинаций по типу землепользования: собственно городские, сельскохозяйственные и природные. Их соотношение в городах зависит как от социально-экономических и исторических, так и от природных факторов.

Визуальное детальное дешифрирование, урбостратоземы и урбо-почвы, google earth

Короткий адрес: https://sciup.org/143184039

IDR: 143184039 | УДК: 638.47 | DOI: 10.19047/0136-1694-2024-121-200-240

Текст научной статьи Почвенные карты городов для унифицированной цифровой модели почвенного покрова России

В Почвенном институте им. В.В.Докучаева проводится работа по созданию унифицированной цифровой модели (УЦМ) почвенного покрова России с разрешением 500 м на основе Почвенной карты РСФСР (ПКРФ, 1988) масштаба 1 : 2.5 млн. Модель создается в системе классификации и диагностики почв России (КиДПР, 2004/2008), и в нее вводятся антропогенно-измененные почвы. Агрогенные почвы были введены на УЦМ по определенным правилам из обновленной Базы Данных (БД) ПКРФ (Жоголев, Савин, 2016; Савин и др., 2017; Герасимова и др., 2023). Для городских почв аналогичный подход оказался не “работающим” из-за несоответствия размеров большинства городов масштабу карты и многообразия почв в современном городе, поскольку оно включает собственно городские почвы, природные, агрогенные почвы и непочвенные образования. В результате характеристика ареалов в почвенном покрове города может состоять из 10–15 почв, которые сложно внести напрямую в БД карты. Имеющихся в данный момент в обновленной БД двух городских почв (урбостра-тоземы и экраноземы) явно недостаточно для отражения почвенного покрова городов на УЦМ.

Наиболее адекватным и информативным способом представления почв городов на УЦМ могут быть карты городских почвенных комбинаций, в которых учитываются соотношения различных городских и (полу-) природных почв. Картографирование почвенного покрова городов, как вариантов почвенных комбинаций, было использовано для С.-Петербурга (Апарин, Сухачева, 2013, 2014), Москвы (Большой…, 2012), Ростова-на Дону (Горбов, 2018), Волгограда (Гордиенко и др., 2019); Перми (Шестаков и др., 2014), где картографические единицы содержат несколько почв, соответствующих мозаичности территории, создаваемой зданиями, зеленой инфраструктурой, дорогами, т. е. экономическими и социальными факторами. Сравнительно редко единица легенды бывает представлена одной почвой (Гордиенко, Манаен-ков, 2018). В терминах теории структуры почвенного покрова (Фридланд, 1972) почвенный покров городской застройки можно рассматривать как мозаики, т .к. он состоит из не связанных между собой контрастных элементов, и этот термин был использован Б.Ф. Апариным и Е.Ю. Сухачевой на почвенной карте С.-Петербурга. Для почвенной карты Перми И.Ю. Шестаков предложил термин “урбопедокомплексы” (УПК): “комбинации почв и ТПО в пределах одной функциональной зоны на одинаковых почвообразующих породах. УПК отличались по преобладающим почвам и ТПО, которые унаследовали некоторые признаки природных почв и почвообразующих пород, трансформированных основным типом землепользования” (Шестаков и др., 2014).

Цель работы: Дистанционным методом детального визуального дешифрирования по спутниковым данным Google Earth создать модели почвенных карт типичных, т. е. средних по численности населения, городов разных природных зон в идеологии и номенклатуре классификации почв России для внесения этой информации на УЦМ.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Объекты исследования – городские почвы. Определения.

В настоящее время накоплен значительный опыт картографирования почвенного покрова городов (Кулик и др., 2015; Шестаков и др., 2014, 2014а; Гордиенко и др., 2019; Калманова, Матюшкина, 2013 и др.). В названиях почв используются разные классификации. Среди почвоведов широко известна классификация городских почв М.Н. Строгановой, в которой почвы разделяются по их положению в городской среде и частично по свойствам (Строганова, и др., 1997; Строганова, 1998; Герасимова, Строганова и др., 2003). В легендах некоторых карт эта классификация сочетается с другими подходами, как индивидуальными, так и использующими элементы Классификации и диагностики почв России (КиДПР, 2008) (Апарин, Сухачева, 2013, 2014; Гордиенко и др., 2019; Кулик и др., 2015; Середа, Куролап, 2019).

Работа по созданию УЦМ ведется в формате классификации почв России, хотя для городских почв она недостаточно разработана. По этой причине в работе используются предложения специалистов, собранные в ходе обсуждения вопросов классификации городских почв, посвященному их встраиванию в КиДПР (Прокофьева и др., 2014).

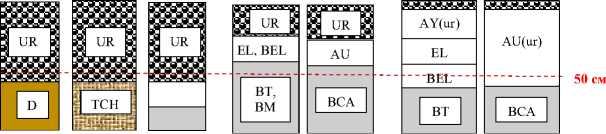

В соответствии с принципами КиДПР, диагностика городских почв основывается на комбинации в почвенном профиле разных диагностических горизонтов и признаков, в данном случае “чисто городских”: горизонта “урбик” UR и прозводного от него признака “урбистратифицированный” ur (рис. 1).

Центральным образом городских почв являются урбостра-тоземы отдела стратоземов ствола синлитогенных почв. Городской вариант стратоземов с регулярным накоплением городских артефактов и мелкозема был определен как урбостратозем. Горизонт UR в урбостратоземе имеет мощность > 50 см, подстилается различными грунтами или остатками прежней почвы. Почвы с менее резко выраженными “городскими” чертами и мощностью UR < 50 см выделяются как урбо-почвы (например, урбочерноземы). Слабое влияние городской среды: наличие на поверхности природных почв (или агро-почв) насыпанного мелкозема с городски- ми артефактами, нарушения верхних 5–10 см отражается признаком “урбистратифицированный” ur, добавляемым к индексам природных горизонтов. Особую группу составляют экраноземы – почвы дорог, дворов малых улиц под слабопроницаемыми дорожными покрытиями (Прокофьева, 1998); они могут залегать на насыпных грунтах, почвах или их остатках.

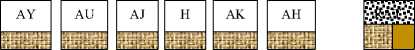

Урбо-почвы:

Подзолистая Чернозем

Бурозем…

Урбостратоземы:

Типичный Техногенный На погребенной почве

Урбостратифицированные почвы :

Дерново- Чернозем подзолистая

Диагностические горизонты

Экраноземы

С, D (порода, природный материал) EBES ТСН техногенный материал EESES RAT, RT рекультивационный слой П Природные верхние горизонты I I Природные срединные горизонты

Грунты

Почвы отдела органо-аккумулятивных почв с природными гoризонтами на техногенном (городском)материале

Реплантозем

ТПО Артифабрикаты Токсифабрикаты Натурфабрикаты

Рис. 1. Схемы строения профилей городских почв.

Fig. 1. Schemes of soil profiles in urban environment.

Кроме почв, в состав поверхностного покрова городских территорий входят ТПО – техногенные поверхностные образования, или не-почвы, но являющиеся, как и почвы, объектами картографирования (Тонконогов, 2001). К ним относятся: перемещенные природные грунты, например, для создания газонов, выравни- вания поверхности и других целей, остатки породы после удаления (срезания) ее верхней части, искусственные грунты разного происхождения и состава. Различные примеры вариантов техногенных грунтов приведены в статье о техногенных отложениях г. Томска (Осинцева, Евсеева, 2012). Для карты Перми И.Е. Шестаковым с соавторами предложено разделение ТПО на группы по В.Д. Тонконогову (Шестаков и др., 2014).

Данное исследование проводилось на примере 10 городов России с численностью населения 250–500 тыс., расположенных в разных природных зонах – от северной тайги до степи (табл. 1). В выбранных городах отмечается высокая доля застроенных и запечатанных территорий, определенная по спутниковым данным (Zanaga et al., 2022).

Города изучались в рамках административных границ городских округов, взятых из программы Яндекс карты (свободная кроссплатформенная геоинформационная система). . В городские округа, помимо собственно городской застройки, входят также сельские поселения и участки с относительно слабо нарушенными природными ландшафтами: лесами, лесопосадками, садами, огородами, полями и залежами.

Методы исследования. Картографирование почвенного покрова городов проводилось дистанционным методом детального визуального дешифрирования космических снимков в программе Планета Земля (Google Earth) без привлечения полевых материалов с использованием в некоторых точках аэрофотоизображений земной поверхности с целью выделения ареалов/зон, характеризующихся разным функциональным использованием территории и, соответственно, разных по характеру и интенсивности антропогенной нагрузки на почвы. Идентификация каждой из выделенных зон, ее границы и особенности, корректировались исходя из имеющейся в этой программе информации: рельеф местности, полные круговые панорамы, фотографии улиц городов, любительские фотографии, встроенные в программу , а также разновременные снимки по годам и сезонам.

Таблица 1. Города – объекты исследования

Table 1. Cities – research objects

|

Город, население, тыс. чел. |

Высота н. у. м. |

Природные почвы по карте РСФСР, 1988 |

Рельеф, почвообразующие породы |

|

Почвы тайги и хвойно-широколиственных лесов |

|||

|

Архангельск, 345 |

7 м |

Пойменные кислые |

Пойма Северной Двины; пески, супеси, суглинки |

|

Сургут, 387 |

30 м |

Пойменные кислые, пойменные заболоченные, подзолы иллювиально-гумусовые, таежные глеевые дифференцированные, в т. ч. оподзоленные |

Пойма и террасы Оби; пески, суглинки, насыпные пески |

|

Смоленск, 320 |

248 м |

Дерново-мелко - и неглубокоподзолистые, дерново-подзолисто-глеевые |

Моренная возвышенность; покровные суглинки |

|

Калининград, 493 |

15 м |

Дерново-подзолистые (без разделения), буроземы, буроземы оподзоленные, пойменные кислые |

Ледниково-морская равнина; двучленные отложения, озерные суглинки и супеси |

|

Комсомольск -на-Амуре, 241 |

47 м |

Глееземы таежные гумусово-перегнойные, пойменные луговые, пойменные заболоченные |

Террасы Амура; глины на гравийно-галечниковых отложениях |

Продолжение таблицы 1

Table 1 continued

|

Город, население, тыс. чел. |

Высота н. у. м. |

Природные почвы по карте РСФСР, 1988 |

Рельеф, почвообразующие породы |

|

Почвы широколиственных лесов и лесостепи |

|||

|

Орел, 304 |

154 м |

Темно-серые лесные и серые лесные |

Средне-Русская возвышенность; покровные суглинки |

|

Саранск, 317 |

171 м |

Черноземы выщелоченные, серые и темносерые лесные, пойменные слабокислые и нейтральные |

Периферия Приволжской возв., суглинки, выходы плотных пород |

|

Владикавказ, 302 |

670 м |

Буроземы глееватые и глеевые, буроземы слабо ненасыщенные, черноземы выщелоченные мицелярно-карбонатные глубокие, лугово-черноземные |

Подгорная равнина, предгорья; глины, элювий и делювий осадочных пород. |

|

Ставрополь, 455 |

600 м |

Темно-серые лесные, черноземы южные и обыкновенные мицелярно-карбонатные глубокие |

Ставропольская возвышенность; суглинки и выходы плотных пород |

|

Почвы степей |

|||

|

Якутск, 331 |

116 м |

Черноземы обыкновенные, луговочерноземные, пойменные кислые |

Террасы и пойма Лены; суглинки, супеси, пески |

Особое значение при выделении этих зон придавалось соотношению открытой и закрытой поверхностей. Под закрытой поверхностью почвы в большинстве случаев уничтожены при возведении зданий, строительстве дорог, площадей, и прокладке городских коммуникаций (Savin et al., 2024). Открытые поверхности (без застройки или с отдельными зданиями) оценивались с точки зрения типа и давности застройки, густоты и характера растительности, нарушений поверхности, облика ландшафта в разные сезоны, т. е. проводился поиск тех особенностей территории, которые определяют возможности формирования разных вариантов городских почв и сохранения природных. Эти сведения, в сочетании с информацией о природных условиях и изложенными выше представлениями (рис. 1), были основанием для диагностики городских, полу-природных почв и ТПО.

Категория городских земель с открытой поверхностью в контексте статьи близка понятию зеленой инфраструктуры города (Климанова и др., 2020). Поэтому, исходя из задачи идентификации почв и ТПО, зоны различного функционального использования выделялись достаточно детально, особенно для селитебных территорий, и им были даны условные названия. Затем на карты выделенных зон были наложены полигоны Почвенной карты РФ для определения состава природных почв в каждой из них. Территории практически всех городов оказались в пределах нескольких полигонов Почвенной карты, за исключением Архангельска, территория которого полностью вошла в границы ареала аллювиальных почв поймы Северной Двины. В программе Quantum GIS 3 были подсчитаны площади (км2) и доли (%) каждой из выделенных зон от площади города с использованием равноплощадной проекции Ламберта (Lambert Azimuthal Equal Area). Кроме того, были определены также доли в них открытой поверхности и доли почв от площади города (табл. 2).

Таблица 2. Характеристика зон разного функционального использования городов – объектов исследования

Table 2. Characteristics of zones of functional use in cities – study objects

|

Город |

^ |

э £ |

i 1 1 |

1 |

в НИ |

н |

(1 |

I |

i 3 = |

I е |

i |

|

|

Архангельск |

9* 20** 2*** |

0.1 10 0.01 |

0.5 10 0.05 |

14 60 9 |

2 40 1 |

9 75 7 |

9 100 9 |

18 100 18 |

12 100 12 |

0 |

1 100 1 |

58**** |

|

Сургут |

16 5 1 |

0.5 10 0.05 |

0.7 10 0.1 |

8 40 3 |

2 70 1 |

10 80 8 |

15 100 15 |

28 100 28 |

2 100 2 |

4 70 3 |

0 |

61 |

|

Комсо-мольск-на-Амуре |

10 20 2 |

0.03 10 0 |

0 |

8 50 4 |

0 |

10 80 8 |

35 100 35 |

21 100 21 |

0 |

4 70 3 |

0 |

74 |

|

Якутск |

14 20 3 |

0.1 5 0 |

1 5 0.05 |

8 40 3 |

39 70 27 |

8 80 6 |

28 100 28 |

6 100 6 |

0 |

3 70 2 |

0 |

75 |

|

Смоленск |

7 10 1 |

0.1 5 0.01 |

0.2 5 0.01 |

16 50 8 |

6 50 3 |

29 80 23 |

7 100 7 |

28 100 28 |

0 |

6 80 5 |

0 |

77 |

|

Калининград |

7 10 1 |

0.1 10 0.01 |

2 20 0.4 |

16 50 8 |

12 50 6 |

20 80 16 |

21 100 21 |

9 100 9 |

0 |

3 80 2 |

0 |

63 |

Продолжение таблицы 2

Table 2 continued

|

Город |

^ |

э £ |

i 1 1 |

1 |

в НИ |

н |

<1 |

I |

i 3 = |

I е |

i |

|

|

Орел |

8 5 0.4 |

0.2 10 0.02 |

1 10 0.1 |

18 50 9 |

13 60 7 |

19 90 17 |

22 100 22 |

14 100 14 |

0 |

3.5 90 3 |

0 |

72 |

|

Саранск |

24 5 1 |

0.5 10 0.05 |

1 10 0.1 |

19 50 9 |

7 50 4 |

6 65 4 |

4 100 8 |

18 100 8 |

0 |

0 |

19 100 19 |

53 |

|

Владикавказ |

11 10 1 |

0.1 10 0.01 |

3 10 0.3 |

19 40 7 |

31 20 6 |

14 35 5 |

4 100 4 |

16 100 16 |

0 |

0 |

4 100 4 |

43 |

|

Ставрополь |

9 10 1 |

2 10 0.2 |

1.5 10 0.01 |

12 50 6 |

29 30 9 |

9 90 8 |

25 100 25 |

13 100 13 |

0 |

0 |

0 |

62 |

Примечание. *Доля площади зоны от площади города (числитель дроби), %. **Доля открытой поверхности в зоне от ее площади (знаменатель), %. ***Доля площади почв в зоне от площади города, %. ****Общая доля площади почв от площади города, %.

Note. *Share of the area of the zone from the area of the city (numerator of the fraction), %. **Share of the open surface in the zone (denominator), %. ***Share of the area of soils in the zone of the area of the city, %. **** The area of soils of the area of the city, %.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведенного дистанционного визуального дешифрирования территорий десяти средних городов и изложенных выше представлений о городских почвах были выделены зоны (или ареалы) различного функционального использования территории городов, различающиеся составом почвенного покрова. Красочная легенда выделенных зон представлена в приложении (Приложение, табл. 1.1)

Интерпретация результатов дешифрирования для составления почвенных карт

Во всех городах выделяется очень небольшой по площади исторический и административный, торговый и культурный центр города со старинными домами, в т. ч. культурного наследия, и малым количеством зеленых массивов. Его площадь обычно не превышает 0.5%. Почвы открытой поверхности под газонами, скверами занимают не более 5% (табл. 2); остальное пространство занято строениями, торговыми центрами и асфальтовым покрытием парковок, площадей, транспортных магистралей. Почвы зеленой инфраструктуры по материалам исследований городов названы урбаноземами (Большой…,2012; Строганова, 1997; Синцов и др., 2011), в более позднем варианте урбостратоземами (Прокофьева и др., 2014). Диагностический горизонт “урбик” образовался в процессе длительного существования города, накопления пыли, городских артефактов, в том числе строительного и бытового мусора, особенно в центре города. Мощность горизонта “урбик” превышает 50 см. Для центра характерно наличие культурного слоя в старых городах (Апарин, Сухачева, 2014).

В промзонах доля открытой поверхности составляет в среднем от 5% до 15%. Это – зеленые насаждения вдоль дорог, газоны у административных зданий, заросшие пустыри. Основная территория – уничтоженные почвы под зданиями заводов и фабрик, асфальтовыми или бетонными покрытиями. На привезенных или сохранившихся после строительства грунтах формируются ур-бостратоземы и почвы отдела слаборазвитых или органоаккумулятивных. В портовых городах выделена “припортовая промзона” со слабо развитыми слоистыми аллювиальными почвами и участками песков. Почвы, как правило, загрязнены тяжелыми металлами, углеводородами и разными продуктами производства. Большие площади занимают ТПО.

Зона жилой застройки разделена на две категории: с плотной современной застройкой, очень высокими домами при малой доле скверов, газонов и клумб: категория “ Многоэтажки” . Другой вариант застройки 5–7-этажными домами 1960–70-х годов с относительно большими зелеными дворами получил условное название “ Черемушки ”.

Судя по космическим снимкам, современная многоэтажная застройка ведется либо точечно в старой части города, либо образует небольшие по площади участки на окраинах. В последнем случае строительство идет на почти естественных почвах, на месте сельских поселений, или на заброшенных промзонах и пустырях. При строительстве используется тяжелая техника, перемещаются большие массы грунта (срезание, подсыпка), поступает строительный мусор и остатки разных сооружений, бывших на этих местах, т. е. происходят сильные нарушения почвенного покрова. На небольших открытых участках между домами на перемещенных и насыпных техногенных грунтах со временем формируются органо-аккумулятивные почвы: серогумусовые или темногумусовые, соответственно, в таежной и (лесо)степной зонах. Вместе с тем, современные требования к комфортности жизни вызывают необходимость рекультивации открытых поверхностей для создания зеленой инфраструктуры. На разуплотненный грунт насыпается рекультивационный субстрат, представляющий собой торфо-компостную смесь (слой RAT) или гумусированный материал верхних почвенных горизонтов. Почвенный профиль в таких случаях включает маломощный искусственный гумусированный слой, нанесенный на перемещенный или инситный грунт, в т. ч. на ТПО, и почвы называются реплантоземами (рис. 1). Термин был предложен И.А. Крупенниковым и Б.П. Подымовым для сильно смытых почв виноградников Молдавии, на поверхность которых “возвращен” смытый гумусированный материал; термин был использован М.Н. Строгановой для аналогичной ситуации в городе (Строганова, 1997). Доля открытой поверхности, занятой ур- бостратоземами, органо-аккумулятивными почвами, реплантозе-мами и ТПО, как правило, не превышает 10% (табл. 2).

В выделенной зоне “ Черемушки” выше доля открытой поверхности и менее масштабны нарушения почв. Почвы с незначительными нарушениями верхнего горизонта, в т. ч. с добавками городских артефактов, распространены во дворах под сохранившимися участками природной растительности. Мощность горизонта UR в них может быть как больше, так и меньше 50 см. В последнем случае, при сохранении части горизонтов природной почвы, выделяются урбо-почвы, например, урбодерново-подзолистые, урбосерые, урбочерноземы. При большой мощности горизонта урбик выделяются урбостратоземы, например, на газонах на погребенных природных или агрогенных почвах; в городах , расположенных в поймах крупных рек, на насыпных грунтах. Часть заасфальтированной поверхности в виде узких междомовых дорог, тропинок, участков вокруг малых торговых точек рассматривается как экраноземы, поскольку покрытия часто перекрывают непосредственно почву в отличие от автострад и больших территорий под асфальтом или бетоном на специальных мощных насыпных слоях, как в центре города. Перечисленные почвы занимают в среднем 50% площади “ Черемушек” . Таким образом, урбопедо-комбинации представлены здесь урбостратоземами, урбо-природными почвами, экраноземами и ТПО.

Зона малоэтажной застройки также делится по результатам дешифрирования на две категории: первая состоит из домов коттеджного типа с ограниченным зеленым окружением в виде клумб, газонов и посадок кустарников, фрагментов естественной растительности (“Коттеджи”). При строительстве не исключены как механические нарушения верхних горизонтов почв, так и перекрытие исходной почвы грунтом или остатками почвенных горизонтов, а также подсыпка грунта. Доля открытой поверхности составляет 40–60%, снижаясь в некоторых городах до 20–30%. Почвенный покров представлен комбинациями урбо-почв, урби-стратифицированных природных почв, агрогенных почв, экрано-земов и ТПО. Вторая категория – малоэтажная относительно редкая застройка с огородами и садами (“Сады, огороды ”) с преобладающими агрогенными, в т. ч. проградированными почвами и слабо измененными урбистратифицированными природными. Доля открытой поверхности колеблется здесь в широких пределах: от 65% в городе до 90% в дачных поселках.

Следующие две зоны – “ Луга, залежи” и “ Лесопарки, леса, болота” характеризуются малым вкладом в их почвы “городских” элементов; в первой – почвы формируются современным процессом гумусонакопления, соответственно, преобладают близкие к природным почвы, на залежах под травянистой рстительностью – постагрогенные. В лесопарках с естественной растительностью преобладают природные почвы со слабыми “городскими” признаками, а в лесных массивах, расположенных у границы города, – природные почвы. Болота, в т. ч. в поймах, могут быть как природными, так и осушенными, соответственно, с торфяными почвами или торфоземами.

В некоторых городах в черте города выделены также очень малые территории аэропортов и различных технических полигонов с мозаичным почвенным покровом, состоящим из мало измененных природных, запечатанных почв и ТПО. В ряде городов имеются пашни с агроземами и агро-природными почвами.

Почвенные карты городов

Карты почвенного покрова городов в М 1 : 250 000 и легенды к ним составлены в формате КиДПР с дополнениями по городским почвам (Прокофьева и др., 2014) (Приложение рис. 1.1–1.10).

Для оценки характера почвенного покрова городов было определено процентное соотношение трех групп почв по типам землепользования в урбо-, агро- и природных ландшафтах, минимально подверженных антропогенному воздействию, а также уничтоженных почв (табл. 3). Это соотношение определяется в первую очередь социально-экономическими, историческими причинами и положением границ городов. Тем не менее, природные факторы также имеют значение в отношении состава почвенного покрова, представленного в таблице как итог проведенного согласования природных и антропогенных факторов в диагностике почв.

Таблица 3. Состав почвенного покрова по трем группам почв и почвенных комбинаций 10 средних городов России

Table 3 . Soils in soil associations by three groups in 10 cities of Russia

|

Города. (Уничтоженные почвы) |

Группы почв и поченных комбинаций в городах, % от площади города |

||

|

Городские |

Агрогенные |

Природные |

|

|

Архангельск (14%)* |

Урбостратоземы на погребенных почвах и насыпных грунтах, экраноземы, перегнойно-гумусовые на насыпных грунтах, ТПО (11%) |

Агроземы гумусовые, преимущественно проградиро-ванные, торфоземы (6%) |

Аллювиальные гумусовые глееватые и глеевые, в т. ч. постагрогенные, аллювиальные перегнойные оподзолен-ные глееватые, в т. ч. урби-стратифицированные, торфяные эутрофные (41%) |

|

Сургут (26%) |

Урбостратоземы, экранозе-мы, урбогрубогумусовые глееватые, реплантоземы на насыпных грунтах, ТПО (8%) |

Агроземы и агроземы альфе-гумусовые проградирован-ные (8%) |

Аллювиальные гумусовые глееватые и глеевые, подзолы в т. ч. урбистратифицирован-ные, аллювиальные торфянисто- и торфяно-глеевые, светлоземы глееватые (45%) |

Продолжение таблицы 3

Table 3 continued

|

Города. (Уничтоженные почвы) |

Группы почв и поченных комбинаций в городах, % от площади города |

||

|

Городские |

Агрогенные |

Природные |

|

|

Комсо-мольск-на-Амуре (11%) |

Урбостратоземы, урбосеро-гумусовые глееватые, экраноземы, ТПО (6%) |

Агроземы глееватые и оксиг-леевые проградированные, аллювиальные агросерогуму-совые проградированные (8%) |

Аллювиальные перегнойно-и торфяно-глеевые, глееземы перегнойные и грубогумусовые, выходы песчаных пород (62%) |

|

Якутск (19%) |

Урбостратоземы, урбо черноземы, урбопалево-ржавоземы, экраноземы, темногумусовые на техногенных грунтах, ТПО (6%) |

Агроземы аккумулятивно-карбонатные (8%) |

Аллювиальные темногумусовые, палево-ржавоземы опод-золенные урбистратифици-рованные, черноземы ур-бостратифицированные, почвы аласов (61%) |

|

Смоленск (25%) |

Урбостратоземы, в т. ч. на погребенных почвах, экрано-земы, урбодерново-подзолистые и урбодерново-подзолисто-глеевые, серогумусовые, ТПО (15%) |

Агродерново-подзолистые проградированные, агродер-ново-подзолисто-оксиглеевые проградирован-ные (22%) |

Дерново-подзолистые и дерново-подзолисто-глеевые преимущественно урбистра-тифицированные и постагро-генные (38%) |

Продолжение таблицы 3

Table 3 continued

|

Города. (Уничтоженные почвы) |

Группы почв и поченных комбинаций в городах, % от площади города |

||

|

Городские |

Агрогенные |

Природные |

|

|

Калининград (25%) |

Урбостратоземы, урбодерно-во-подзолистые и урбобуро-земы, экраноземы, серогумусовые, реплантоземы, ТПО (17%) |

Агродерново- подзолистые проградированные, агроземы метаморфические програди-рованные (16%) |

Аллювиальные серогумусовые, аллювиальные серогумусовые глееватые и глеевые, дерново-подзолистые преимущественно урбистра-тифицированные (30%) |

|

Орел (28%) |

Урбостратоземы на погребенных почвах, экраноземы, урбосерые и урботемносе-рые, серогумусовые на техногенных грунтах, репланто-земы, ТПО (20%) |

Агросерые и агротемносе-рые, агроаллювиальные темногумусовые (16%) |

Серые, темносерые и аллювиальные темногумусовые, преимущественно постагро-генные и урбистратифициро-ванные (36%) |

|

Саранск (36%) |

Урбостратоземы, урбочерно-земы глинистоиллювиальные, темногумусовые на техногенных грунтах, пелоземы, экраноземы, реплантоземы (14%) |

Агротемногумусовые аллювиальные, агрочерноземы глинисто-иллювиальные, агросерые (25%) |

Черноземы глинистоиллювиальные и серые, в т. ч. урбистратифицированные (25%) |

Продолжение таблицы 3

Table 3 continued

|

Города. (Уничтоженные почвы) |

Группы почв и поченных комбинаций в городах, от площади города |

||

|

Городские |

Агрогенные |

Природные |

|

|

Владикавказ (62%) |

Урбобуроземы глееватые, ур-бочерноземы глинистоиллювиальные, урбистратозе-мы, темногумусовые, экрано-земы, ТПО (14%) |

Агроземы структурнометаморфические, (11%) |

Аллювиальные слаборазвитые слоистые, буроземы темные, в том числе оподзолен-ные, включая постагроген-ные (13%) |

|

Ставрополь (38%) |

Урботемносерые и урбочер-ноземы, урбостратоземы, темногумусовые урбистра-тифицированные, экранозе-мы (16%) |

Агротемносерые и агрочерноземы (8%) |

Темносерые и черноземы преимущественно постагро-генные, темногумусовые, литоземы темногумусовые (38%) |

Примечание. *В скобках даны доли трех групп почв и почвенных комбинаций, а также уничтоженных почв под зданиями, транспортными магистралями, площадями и другими городскими объектами. В городах, где сумма четырех показателей таблицы меньше 100%, недостающие %% приходятся на долю водной поверхности крупных рек, озер.

Note . *In brackets the shares of three groups of soils and soil combinations are given, as well as destroyed soils under buildings, transport routes, squares and other urban objects. In cities, where the sum of four indicators of the table is below 100%, the missing % comes to the share of water surface of large rivers, lakes.

Так, существенно меньше собственно городских почв оказалось в четырех северных городах, расположенных в долинах крупных рек (6–11%). В них также меньше всего агрогенных почв, приуроченных к приусадебным участкам малоэтажной городской застройки (6–8%), и максимальная доля природных почв (40– 60%).

В группе агрогенных почв северных городов преобладают агроземы – почвы с исходно маломощными верхними горизонтами: агроземы глееватые и оксиглеевые, агроземы альфегумусовые; на приусадебных участках не исключаются проградированные агроземы. Городские почвы представлены преимущественно ур-бостратоземами на насыпных песчаных грунтах, особенно в долинах крупных рек, почвами отдела органо-аккумулятивных на техногенной породе, а также экраноземами. Среди природных почв преобладают аллювиальные перегнойно- и торфяно-глеевые и аллювиальные торфяные почвы лесов и болот, а также аллювиальные серогумусовые глееватые и глеевые. Количество уничтоженных почв минимально (14–23%).

Особое место среди северных городов по сочетанию природных почв занимает Якутск, расположенный в пределах криолитозоны, в пойме и на первой и второй надпойменных террасах Лены: черноземов глубокомерзлотных, в т. ч. глееватых с мерзлотными палево-ржавоземами (палево-бурыми, по Л.Г. Еловской, 1987) и аллювиальными темногумусовыми почвами (Щелчкова и др., 2022). Значительная часть открытых пространств в Якутске представлена аласами, особенно в пределах промзоны и малоэтажной городской застройки.

Почвы в городах Центральной России занимают более 70% общей площади города, что связано со значительным процентом малоэтажной городской застройки с высокой долей открытой поверхности. И только в Калининграде он снижается до 63%. Доля собственно городских почв (городской застройки) колеблется от 15 до 25%. Они отличаются высоким почвенным разнообразием, что объясняется, с одной стороны, разными видами воздействий на природные почвы и разной сохранностью их профилей, с другой стороны, среди городских почв больше сильно нарушенных почв и ТПО. Типичные городские почвы – урбостратоземы – при- сутствуют во всех городах, в их центрах, где мало почв, и в “Черемушках”.

К городским также отнесены почвы на техногенных и природных породах, в которых за несколько лет формируются гумусовые или органические горизонты (темногумусовые в Саранске и Орле, серогумусовые в Калининграде, а также урбо-почвы: урбо-дерново-подзолистые, урбосерые, урбочерноземы глинистоиллювиальные и другие в ареалах коттеджной застройки.

Группа агрогенных почв дачных участков и малоэтажной городской застройки представлена агро-почвами, преимущественно проградированными. В Саранске доля агро-почв от площади города – 19%. Саранск также отличается самой большой промзоной (24% от площади города), поэтому так велика в нем доля уничтоженных почв. Природные почвы можно считать лишь условно природными, в частности, те, которые названы урбостра-тифицированными в лесопарках (рис. 1).

Меньше всего почв, т. е. открытой поверхности, оказалось в горных городах: во Владикавказе всего 43%, что можно объяснить повышенной плотностью застройки в удобных для жизни местах, а также небольшой долей мелкоземистых почв, пригодных для земледелия на фоне щебнистых и слаборазвитых почв склонов. Высокая доля природных почв в Ставрополе обусловлена значительными площадями заброшенных пашен с эродированными по-стагрогенными черноземами. Среди городских почв в южных городах больше урбопочв, производных от черноземов и темносерых, приуроченных к коттеджной застройке, чем урбостратоземов.

По результатам подсчетов участия природных почв в составе почвенного покрова 10 городов можно построить следующий ряд убывания: Комсомольск-на-Амуре > Якутск > Сургут > Архангельск > Смоленск > Ставрополь > Орел > Калининград > Саранск > Владикавказ. Количество уничтоженных почв под зданиями, железными и шоссейными дорогами во всех городах различается незначительно. Исключения составляют Комсомольск-на Амуре и Архангельск с малой долей уничтоженных почв (11 и 14%) в противоположность Саранску, Ставрополю и Владикавказу: 37, 38 и 60% соответственно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Составлены прогнозные почвенные карты 10 городов России с населением 200–500 тыс. чел., расположенных в разных природных зонах в условиях равнинного, низкогорного и флюви-ального рельефа (Приложение).

Составление карт было основано на трех подходах: (1) дистанционное детальное визуальное дешифрирование территории городов, ориентированное на оценку условий почвообразования, антропогенных и природных; (2) наложение ареалов городов на Почвенную карту РФ масштаба 1 : 2.5 млн. для установления исходных природных почв на территории города; (3) идентификация почв городов – объектов исследования в современных представлениях о городских почвах и принципах классификации почв России.

На основании анализа литературных материалов и общих представлений о городских почвах, сложившихся в последние десятилетия, предложена общая схема приуроченности городских почв к ареалам различных типов землепользования.

Характерными почвами города являются урбостратоземы, как правило, приуроченные преимущественно к центру города и частично к среднеэтажной застройке типа “Черемушки” . В менее “жестких” городских условиях преобладают урбо-почвы, характерные преимущественно для малоэтажной коттеджной застройки; при незначительных “урбо-нарушениях” верхних 5–10 см почвы относятся к урбистратифицированным; они распространены в лесопарках, на приусадебных участках с относительно редкой застройкой и естественной растительностью. На нарушенных или переотложенных грунтах (техногенных) формируются органоаккумулятивные почвы.

В группе городских почв влияние природных факторов на почвенный покров проявляется в зональной дифференциации свойств урбостратоземов, урбо-почв и органо-аккумулятивных почв. Отмеченное преобладание в составе почвенного покрова городской застройки урбостратоземов в городах таежной зоны и лесостепи, а в южных – урбо-почв, что связано как с социальноэкономическими и историческими, так и природными факторами.

В группе агрогенных почв в городах природные факторы проявляются в преимущественном формировании агроземов и их проградированных вариантов из исходно маломощных профилей таежных и горных почв, а агро-почв из черноземов, серых и дер-ново-подзлистых почв на суглинистых породах.

В группе природных почв преобладающими в пяти городах являются аллювиальные почвы, в которых влияние зонального фактора проявляется в разнообразии органических и гумусовых горизонтов и степени оглеения профиля. В остальных городах распространены зональные почвы, в т. ч. постагрогенные и урби-стратифицированные.

Анализ составленных карт показал, что на территории большинства средних городов почвы и ТПО открытых поверхностей (зеленой инфраструктуры) занимают в среднем 60–75% территории города. Их меньшая доля объясняется высокой плотностью застройки (Владикавказ), сокращением площадей природных почв (Саранск) или очень большими ареалами водных объектов (Архангельск).

Список литературы Почвенные карты городов для унифицированной цифровой модели почвенного покрова России

- Ананко Т.В., Герасимова М.И., Конюшков Д.Е. Опыт обновления почвенной карты РСФСР масштаба 1: 2.5 млн в системе классификации почв России // Почвоведение. 2017. № 12. С. 1411-1420. https://doi.org/10.7868/S0032180X17120024.

- Апарин Б.Ф., Сухачева Е.Ю. Методологические основы классификации почв мегаполисов на примере г. Санкт-Петербурга // Вестник С.-Петерб. ун-та. Сер. 3. 2013. Вып. 2. С. 115-122.

- Апарин Б.Ф., Сухачева Е.Ю. Принципы создания почвенной карты мегаполиса (на примере Санкт-Петербурга) // Почвоведение. 2014. № 7. С. 790-802.

- Большой атлас Москвы. М.: Феория, 2012. 1000 с.

- Герасимова М.И., Ананко Т.В., Конюшков Д.Е., Савицкая Н.В. Агрогенные почвы на обновленной версии почвенной карты России масштаба 1: 2.5 млн: классификационное разнообразие и положение в почвенном покрове // Почвоведение. 2023. № 2. С. 143-153.

- Герасимова М.И., Строганова М.Н., Можарова Н.В., Прокофьева Т.В. Антропогенные почвы (генезис, география, рекультивация). Смоленск: Ойкумена. 2003. 263 с.

- Горбов С.Н. Генезис, классификация, экологическая роль городских почв Юга Европейской части России: на примере Ростовской агломерации: Автореф. дис.... докт. биол. н. М., 2018. 48 с.

- Гордиенко О.А., Манаенков И.В. Картографирование почвенного покрова города Котово Волгоградской области // Сборник материалов VI Международной научно-практической конф. “Урбоэкосистемы: проблемы и перспективы развития”. Ишим, 2018. С. 80-83.

- Гордиенко О.А., Манаенков И.В., Холоденко А.В., Иванцова Е.А. Картографирование и оценка степени запечатанности почв города Волгограда // Почвоведение. 2019. № 11. С. 1383-1392. https://doi.org/10.1134/S0032180X19110054.

- Еловская Л.Г. Классификация и диагностика мерзлотных почв Якутии. Якутск: ЯФ СО АН СССР, 1987. 171 с.

- Жоголев А.В., Савин И.Ю. Автоматизированное обновление среднемасштабных почвенных карт // Почвоведение. 2016. № 11. С. 1319-1327.

- Калманова В.Б., Матюшкина Л.А. Cистематика, диагностика и картографирование городских почв юга Дальнего Востока (на примере г. Биробиджан, Еврейская автономная область) // Вестник Дальневосточного отделения Российской академии наук. 2013. № 5(171). С. 97-104.

- Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. 341 с.

- Климанова О.А., Колбовский Е.А., Илларионова О.А. Зеленая инфраструктура города. М.: КМК, 2020. 324 с.

- Кулик К.Н., Кретинин В.М., Кошелева О.Ю. Опыт картографирования почвенного покрова города Волгограда // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: География. Геоэкология. 2015. № 1. С. 40-45.

- Осинцева Н.В., Евсеева Н.С. Типы техногенных отложений на территории г. Томска и их геоэкологические аспекты // Вестник Томского государственного университета. 2012. № 8. С. 176-181.

- Почвенная карта РСФСР масштаба 1: 2.5 млн / под ред. В.М. Фридланда. М.: ГУГК при СМ СССР, 1988. 16 листов.

- Прокофьева Т.В. Городские почвы, запечатанные дорожными покрытиями: на примере Москвы. Автореф. дисс. … канд. биол. наук. М., 1998. 24 с.

- Прокофьева Т.В., Герасимова М.И. Городские почвы: диагностика и классификационное определение по материалам научной экскурсии конференции SUITMA-9 по Москве // Почвоведение. 2018. № 9. С. 1057- 1070.

- Прокофьева Т.В., Герасимова М.И., Безуглова О.С., Бахматова К.А., Гольева А.А., Горбов С.Н., Жарикова Е.А., Матинян Н.Н., Наквасина Е.Н., Сивцева Н.Е. Введение почв и почвоподобных образований городских территорий в классификацию почв России // Почвоведение. 2014. № 10. С. 1155-1164.

- Прокофьева Т.В., Мартыненко И.А., Иванников Ф.А. Систематика почв и почвообразующих пород города Москвы и возможность включения их в общую классификацию. Почвоведение. 2011. № 5. С. 611-623.

- Савин И.Ю. Картографирование экраноземов Московской агломерации по спутниковым данным Landsat // Исследование Земли из космоса. 2013. № 5. С. 55-61.

- Савин И.Ю., Герасимова М.И., Лебедева И.И., Ананко Т.В., Конюшков Д.Е., Белоусова Н.И., Королюк Т.В., Шубина И.Г., Хохлов С.Ф., Шишконакова Е.А., Савицкая Н.В. О создании новой версии цифровой почвенной карты России масштаба 1: 2.5 млн // Современные проблемы изучения почвенных и земельных ресурсов. Сборник докладов Второй Всероссийской открытой конференции с международным участием. 2017. С. 23-26.

- Середа Л.О., Куролап С.А. Почвенный покров территории города Воронежа. Географическое пространство: сбалансированное развитие природы и общества // Материалы Международной научно-практической конференции. Челябинск, 2019. С. 352-357.

- Синцов А.В., Бармин А.Н., Адямова Г.У. Почвенный покров урбанизированных территорий. Астрахань: АЦТ, 2010. 163 с.

- Строганова М.Н. Городские почвы: генезис, систематика и экологическое значение (на примере г. Москвы): Автореф. дис. … докт. биол. наук. М.: МГУ, 1998. 71 с.

- Строганова М.Н., Мягкова А.Д., Прокофьева Т.В. Городские почвы: генезис, классификация, функции // Почва, город, экология / ред. Добровольский Г.В. и др. М.: Издательство: Фонд “За экономическую грамотность”, 1997. С. 15-88.

- Тонконогов В.Д. Техногенные поверхностные образования // Почвоведение. 2001. № 6. С. 653-659.

- Фридланд В.М. Структура почвенного покрова. М.: изд. АН СССР, 1972. 423 с.

- Шестаков И.Е., Еремченко О.З., Филькин Т.Г. Картографирование почвенного покрова городских территорий на примере г. Пермь // Почвоведение. 2014. № 1. С. 12-21.

- Шестаков И.Е., Еремченко О.З., Филькин Т.Г. Подходы к составлению картосхем почвенного покрова городских территорий на примере г. Пермь // Почвоведение. 2014а. № 1. С. 1-10.

- Щелчкова М.В., Обутова Д.В., Николаев А.Н., Соломонов Н.Г. Современное состояние почв зеленых зон города Якутска // Экология урбанизированных территорий. 2022. С. 30-37. https://doi.org/10.24412/1816-1863- 2022-3-30-37.

- Savin I.Y., Orlova K.S., Avetyan S.A. An Anthropogenic Soil Disturbance Map of Russia // Dokl. Earth Sc. 2024. Vol. 515. P. 449-452. https://doi.org/10.1134/S1028334X23603097.

- Zanaga D., Van De Kerchove R., Daems D., De Keersmaecker W., Brockmann C., Kirches G., Wevers J., Cartus O., Santoro M., Fritz S., Lesiv M., Herold M., Tsendbazar N.E., Xu P., Ramoino F., Arino O. ESA WorldCover 10 m 2021 v200. 2022. https://doi.org/10.5281/zenodo.7254221.