Почвенные условия биоценозов Quercus pubescens Willd. Южного берега Крыма

Автор: Коба В.П., Новицкий М.Л., Пшеничников Н.А., Нагорняк А.A.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 125, 2025 года.

Бесплатный доступ

Исследования проводили в биоценозах Q. pubescens Южного берега Крыма. В западной, центральной и восточной частях исследуемого района было заложено 6 пробных площадей. Основная часть почв представлена коричневыми слабомощными на элюводелювии известняков и глинистых сланцев, на “Мыс Мартьян” – коричневыми красноцветными (terra rossa), сформировавшимися на мощном слое выщелоченных продуктов выветривания верхнеюрских известняков. В почвах изучали структуру и состав фитоценоза, таксационные характеристики насаждений, особенности почвенных условий. Выявлено, что наиболее жесткие условия по характеристике качества почвенной среды в настоящее время складываются в западной части произрастания Q. pubescens на Южном берегу Крыма. В насаждениях Ласпи и Кастрополя самый низкий уровень концентрации гумуса и содержания влаги в почве. В центральной части массива лесов Q. pubescens, при некотором улучшении почвенных условий, общая специфика изменения качества почвенной среды весьма близка к насаждениям западных территорий. Установлено, что рост и развитие древостоев Q. pubescens мыса Ай-Тодор в значительной степени определяются сезонной динамикой увлажненности почвы. Сравнительно высокое содержание влаги в почве в первые месяцы вегетации положительно влияет на рост Q. pubescens; резкое ее снижение во второй половине лета до значений, близких к показателям биоценозов западной части, оказывает стрессовое действие на состояние древостоев на мысе Ай-Тодор. В восточной части Южного берега Крыма на почвенные условия в биоценозах Q. pubescens значительное действие оказывает подстилающий грунт. Габрро-диабаз лакколитов Аю-Даг и Кастель влияет на кислотность почвы, особенности формирования и накопления гумуса. Показано, что плотные слои габрро-диабаза повышают влагообеспечение древостоев Q. pubescens в экотопах г. Аю-Даг и Кастель. Сделан вывод, что тотальная вырубка в прошлом коренных древостоев Q. pubescens Южного берега Крыма определила глубокую деградацию структуры и состава растительных сообществ, формирование на данных территориях низкопродуктивных порослевых насаждений. Одной из причин деструктивных явлений в развитии биоценозов Q. pubescens является изменение водного баланса почвенной среды. Возможности роста порослевых насаждений Q. pubescens Южного берега Крыма в настоящее время обеспечиваются мощной корневой системой материнского древостоя, которая продолжает еще функционировать.

Terra rossa, коричневые почвы, биоценоз, древостой, почва, гранулометрический состав, гумус, влажность

Короткий адрес: https://sciup.org/143185037

IDR: 143185037 | УДК: 631.4 | DOI: 10.19047/0136-1694-2025-125-111-137

Текст научной статьи Почвенные условия биоценозов Quercus pubescens Willd. Южного берега Крыма

Quercus pubescens Willd. – вид с широким ареалом, встреча- ется по всему европейскому континенту от Португалии до Ливана и от России до Южной Германии (Bocharnikov, 2021; Chrtek, 1984; Debussche et al., 2001). Произрастает на равнинах и горах до высоты 1 400 м во Франции, в южной и восточной Европе до 1 700 м над уровнем моря. Встречается на сланцах, мергелях, песках, илах и известковых участках. При произрастании на глубоких аллювиальных почвах Q. pubescens может достигать значительных размеров и возрастных показателей (Santonja et al., 2022; Wellstein et al., 2015). Q. pubescens плохо растет на переувлажненных почвах, проявляет высокую устойчивость к действию водного дефицита, к низкой влажности грунта в засушливых летних условиях, это обеспечивает успешное его произрастание в горах Центрального массива во Франции, на юге Балкан и Пиренейском полуострове (Santonja et al., 2022; Facioni et al., 2015; Ripullone et al., 2020). На протяжении всего плейстоценового оледенения средиземноморские виды рода Quercus L. часто произрастали в пределах экологических убежищ. В последующем в результате постоянной вырубки насаждений Q. pubescens произошла фрагментация его природного ареала. В настоящее время в Средиземноморье в результате частых рубок большая часть насаждений представлена порослевыми многоствольными деревьями Q. pubescens 3-ей и 4-ой генерации (Arend et al., 2011; Berta et al., 2019).

На полуострове основной массив лесов Q. pubescens распространен в приморской части южного макросклона Главной гряды Крымских гор (Плугатарь и др., 2022). Здесь Q. pubescens произрастает на высотах от 20 до 450–500 м над уровнем моря. Большая часть его насаждений представлена низкопродуктивными древостоями порослевого происхождения. Нерациональная хозяйственная деятельность, проведение интенсивных рубок в прошлом определили снижение экологической устойчивости древостоев Q. pubescens , большую их повреждаемость вредителями и болезнями. В настоящее время антропогенно обусловленные деструктивные явления наиболее масштабно проявляются в насаждениях Q. pubescens Южного берега Крыма, территория которого характеризуется высокой плотностью селитебных объектов и интенсивным развитием курортно-рекреационной деятельности. Для повышения устойчивости и сохранения природных популяций

Q. pubescens Крыма необходимо формирование системы мероприятий по восстановлению их биоэкологического потенциала, требуется организация мониторинга и разработка методов их эффективного семенного воспроизводства. Важнейшей задачей в решении данных проблем является оценка условий произрастания, анализ эдафических факторов в биоценозах Q. pubescens .

Целью исследований являлось изучение особенностей почвенной среды, сезонной динамики влажности почвы, влияния эда-фических факторов на состояние насаждений Q. pubescens в условиях Южного берега Крыма.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

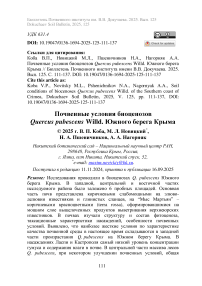

Исследования проводили в лесных насаждениях Q. pubescens нижнего пояса южного макросклона Главной гряды Крымских гор. В 2023 г. после проведения рекогносцировочных работ были выбраны участки наиболее типичных растительных сообществ Q. pubescens современного этапа их формирования и развития в условиях Южного берега Крыма. В западной, центральной и восточной частях исследуемого района было заложено 6 пробных площадей размером 50 × 50 м, на которых с использованием методов геоботаники, лесоведения и лесной таксации (Анучин, 1982; Лавренко, Корчагина, 1964; Мелехов, 1980) изучали структуру и состав фитоценоза, таксационные характеристики насаждений (рис.). Индекс жизненного состояния определяли по 5-балльной шкале Алексеева (1990) (Алексеев, 1990).

Пробные площади размещали на склонах южной, югозападной экспозиции с близкими показателями расположения по высоте н. у. м., что обеспечивало определенную идентичность условий произрастания по характеристике орографических факторов. По классификации почв России (2004), почвы на пробных площадках относились к типам – коричневые и буроземы пере-гнойно-карбонатные (Humus-Carbonate Brown soils).

На пробных площадях почву изучали в разрезах по профилю в слоях 0–10, 10–20, 20–30, 30–40 и 40–50 см. При полевых и лабораторных исследованиях определяли гранулометрический состав почвы – пипеточным методом (ГОСТ 12536-2014), рН – потенциометрически по ГОСТ 26483-85, гумус – методом Тюрина в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26213-91), СаСО3 – газоволюметрическим методом. Влажность почвы определяли методом горячей сушки (Вадюнина, Корчагина, 1986). Образцы почвы для данных исследований отбирали в середине каждого месяца с апреля по октябрь. С использованием данных метеорологических станций г. Севастополь, пгт Никита и г. Алушта анализировали погодные условия в районах проведения исследований. Статистические материалы результатов наблюдений обрабатывали, применяя методы биометрии (Лакин, 1990).

Рис. Карта-схема расположения пробных площадей (ПП) в насаждениях Q. pubescens Южного берега Крыма.

Fig. Map diagram of the location of sample plots (SP) in Q. pubescens plantations on the Southern Coast of Crimea.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Почва на участке обследования по гранулометрическому составу была неоднородна. В верхнем слое – тяжелосуглинистая, с глубины 30 см – легкоглинистая. Среднее значение физической глины в слое 0–50 см составило 60.9% (табл. 2). Почва достаточно обеспечена илистыми фракциями. Содержание ила по всему профилю существенно не меняется, средний показатель – 26.2%. Реакция почвенной среды (рН) щелочная, незначительно увеличивается с глубиной – от 7.9 до 8.4. Почва слабокарбонатная, CaCO 3 неравномерно распределен по почвенному профилю. В верхнем слое его концентрация составляет 6.3%, на глубине 10–20 см снижается до 3.9%, далее равномерно увеличивается, достигая максимального значения в нижнем слое почвы – 8.4%, что почти в два раза превышает показатель второго почвенного слоя. Очевидно, это связано с поступлением карбонатов от скального массива, окружающего практически сплошной стеной бухту Ласпи, с частицами известняка юрского периода в результате активных эрозионных процессов. Первоначально накапливаясь в верхнем слое почвы, они в последующем перемещаются в нижние, что вызвано смещением грунта вследствие оползневых процессов, которые характеризуются высокой интенсивностью на данной территории.

По содержанию питательных веществ почвы в районе бухты Ласпи относятся к слабогумусированным. Средняя концентрация гумуса в слое 0–50 см была 2.0%. Наличие гумуса заметно уменьшается с увеличением глубины расположения почвенного слоя, в верхнем она составляет 3.5%, в нижнем – 1.2%, то есть снижается почти в 3 раза. Коэффициент корреляции изменения содержания гумуса с глубиной залегания почвенного слоя в районе Ласпи имел величину –0.941.

Таблица 1. Характеристика насаждений Q. pubescens на пробных площадях

Table 1. Characteristics of Q. pubescens plantings on trial plots

|

Месторасположение |

Ласпи |

Кастрополь |

Ай-Тодор |

Мартьян |

Аю-Даг |

Кастель |

|

Состав |

5Дп4Мжв1Гр б+Мжк |

7Дп2Мжк1 Грб+Мжв |

6Дп2Мв1Зм1 Грб+Скр |

7Дп2Зм 1Мжв |

6Дп4Грб+ Мк |

6Дп3Ям 1Фст |

|

Средняя высота, м |

5.5 |

5.1 |

7.3 |

5.0 |

7.0 |

6.0 |

|

Средний диаметр, см |

27.2 |

26.3 |

24.3 |

18.1 |

27.0 |

16.0 |

|

Полнота |

0.4 |

0.6 |

0.6 |

0.5 |

0.6 |

0.6 |

|

Состояние |

2.4 |

2.3 |

2.9 |

2.6 |

2.6 |

2.5 |

|

Возраст, лет |

75 |

81 |

69 |

85 |

78 |

83 |

|

Выс. н.у.м., м |

100 |

102 |

121 |

92 |

122 |

123 |

|

Экспозиция |

ЮЗ |

Ю |

ЮЗ |

Ю |

ЮЗ |

Ю |

Таблица 2. Физико-химические свойства почвы в биоценозах Q. pubescens Южного берега Крыма Table 2. Physicochemical properties of soil in Q. pubescens biocenoses of the Southern Coast of Crimea

|

Месторасположение |

Слой, см |

рН |

Гумус, % |

CaCO 3 , % |

Грансостав, % |

|

|

Физ. глина |

Ил |

|||||

|

Ласпи |

0–10 |

7.9 |

3.5 |

6.3 |

59.5 |

26.3 |

|

10–20 |

8.2 |

2.6 |

4.0 |

56.5 |

24.6 |

|

|

20–30 |

8.4 |

1.5 |

4.2 |

57.5 |

24.7 |

|

|

30–40 |

8.3 |

1.4 |

6.1 |

64.9 |

26.7 |

|

|

40–50 |

8.2 |

1.2 |

8.4 |

66.2 |

28.7 |

|

|

Кастрополь |

0–10 |

7.2 |

2.5 |

0.2 |

60.3 |

20.5 |

|

10–20 |

7.5 |

1.7 |

0.3 |

55.9 |

18.5 |

|

|

20–30 |

7.5 |

1.4 |

0.3 |

64.9 |

22.6 |

|

|

30–40 |

7.5 |

1.5 |

0.4 |

63.0 |

23.0 |

|

|

40–50 |

7.3 |

1.1 |

0.5 |

54.9 |

19.0 |

|

|

Ай-Тодор |

0–10 |

7.5 |

7.0 |

2.9 |

59.9 |

40.4 |

|

10–20 |

7.7 |

4.4 |

4.6 |

65.3 |

44.9 |

|

|

20–30 |

7.6 |

3.3 |

3.6 |

65.8 |

46.9 |

|

|

30–40 |

7.8 |

3.5 |

6.7 |

65.9 |

48.1 |

|

|

40–50 |

7.8 |

4.6 |

17.0 |

64.1 |

41.8 |

|

Продолжение таблицы 2

Table 2 continued

|

Месторасположение |

Слой, см |

рН |

Гумус, % |

CaCO 3 , % |

Грансостав, % |

|

|

Физ. глина |

Ил |

|||||

|

Мартьян |

0–10 |

7.9 |

5.2 |

5.6 |

55.0 |

25.7 |

|

10–20 |

8.1 |

3.4 |

8.1 |

57.1 |

26.4 |

|

|

20–30 |

8.1 |

2.5 |

9.8 |

56.6 |

27.3 |

|

|

30–40 |

8.1 |

2.0 |

9.40 |

64.1 |

30.6 |

|

|

40–50 |

8.2 |

1.9 |

16.3 |

58.8 |

27.4 |

|

|

Аю-Даг |

0–10 |

6.0 |

5.6 |

Не обнар. |

57.1 |

18.5 |

|

10–20 |

5.5 |

2.0 |

Не обнар. |

56.1 |

20.6 |

|

|

20–30 |

5.4 |

1.7 |

Не обнар. |

57.4 |

23.8 |

|

|

30–40 |

5.3 |

1.4 |

Не обнар. |

62.6 |

30.7 |

|

|

40–50 |

5.4 |

1.7 |

Не обнар. |

66.2 |

30.9 |

|

|

Кастель |

0–10 |

6.6 |

4.1 |

0.1 |

43.2 |

18.6 |

|

10–20 |

6.6 |

1.8 |

0.2 |

45.9 |

24.8 |

|

|

20–30 |

6.2 |

1.3 |

0.2 |

42.3 |

24.0 |

|

|

30–40 |

6.2 |

1.6 |

0.3 |

42.0 |

22.4 |

|

|

40–50 |

6.2 |

1.7 |

0.2 |

42.7 |

24.0 |

|

Это свидетельствует о значительном снижении интенсивности почвообразовательных процессов, связанных с формированием и накоплением питательных веществ в нижних слоях почвы.

Полевая влага в апреле в верхнем слое почвы была 13.1%, в последующем она увеличивалась, достигнув в июне максимума – 17.1%, что было связано с благоприятными условиями по увлажнению (табл. 3). Количество осадков, по данным метеорологической станции г. Севастополь в апреле–июне 2023 г., составило 149.8 мм, это превышало средний многолетний показатель (71 мм) почти в два раза. В июле количество осадков (27.4 мм) было несколько ниже многолетней нормы (32 мм), влажность почвы уменьшилась до 10.8%. В дальнейшем она постепенно снижалась, достигнув минимального значения в октябре – 10.0%. Аналогичная динамика с более низкими значениями содержания влаги наблюдалась по всему профилю почвы. При этом слой почвы в пределах 20–50 см был значительно иссушен уже в начале вегетационного периода. Самое низкое варьирование и наименьшее содержание влаги отмечалось на глубине 40–50 см, в октябре ее величина была минимальна – 8.9%. Оценка синхронизации динамики увлажнения с увеличением глубины почвенного разреза показала значительный уровень связи влажности почвы верхнего слоя с нижележащими, коэффициент корреляции изменялся в пределах 0.930–0.956, что характеризует высокие инфильтрационные свойства почвы на территории бухты Ласпи.

На пробной площади “Кастрополь”, расположенной недалеко от с. Береговое Симеизского поселкового совета, полнота древостоя была 0.6, при этом высота и диаметр деревьев меньше по сравнению с аналогичными показателями в бухте Ласпи. Состав насаждения – 7Дп2Мк1Грб+Мв. Q. pubescens на данной территории низкорослый, средняя высота 5.1 м, диаметр ствола – 26.3 см, преобладают многоствольные деревья порослевого происхождения, индекс жизненного состояния которых составляет 2.3. В лесном массиве присутствует много крупного J. deltoidеs , меньше распространены J. excelsа и C. оrientalis . Из кустарничков произрастают C. tauricus (проективное покрытие 30%) и Ruscus acule-atus L. (15%). Травянистый покров редкий.

Таблица 3. Полевая влажность почвы (% от веса)

Table 3. Field soil moisture (% of weight)

|

Месторасположение |

Слой, см |

Месяцы |

||||||

|

Апрель |

Май |

Июнь |

Июль |

Август |

Сентябрь |

Октябрь |

||

|

Ласпи |

0–10 |

13.1 |

14.1 |

17.1 |

10.8 |

11.6 |

10.1 |

10.0 |

|

10–20 |

11.1 |

11.8 |

17.2 |

8.9 |

10.6 |

9.4 |

9.3 |

|

|

20–30 |

10.8 |

10.2 |

14.2 |

8.4 |

9.5 |

9.1 |

9.1 |

|

|

30–40 |

10.5 |

10.7 |

14.9 |

9.1 |

9.9 |

9.6 |

9.1 |

|

|

40–50 |

10.0 |

10.3 |

13.3 |

9.2 |

9.8 |

8.9 |

8.9 |

|

|

Кастрополь |

0–10 |

10.5 |

8.9 |

9.7 |

6.3 |

8.3 |

7.5 |

7.5 |

|

10–20 |

10.3 |

7.9 |

10.4 |

8.3 |

5.9 |

6.7 |

6.6 |

|

|

20–30 |

10.3 |

8.1 |

8.4 |

9.0 |

6.0 |

6.5 |

6.4 |

|

|

30–40 |

9.8 |

7.6 |

8.8 |

9.8 |

6.2 |

5.7 |

5.7 |

|

|

40–50 |

9.3 |

4.3 |

9.9 |

10.1 |

6.2 |

5.3 |

5.5 |

|

|

Ай-Тодор |

0–10 |

30.3 |

23.1 |

20.4 |

9.2 |

17.9 |

7.6 |

7.6 |

|

10–20 |

28.0 |

22.6 |

16.0 |

9.3 |

16.6 |

6.8 |

6.8 |

|

|

20–30 |

24.8 |

24.3 |

13.9 |

8.7 |

15.6 |

6.7 |

6.6 |

|

|

30–40 |

23.9 |

21.9 |

13.0 |

8.9 |

15.2 |

6.1 |

6.0 |

|

|

40–50 |

23.0 |

21.0 |

13.6 |

9.1 |

14.2 |

5.5 |

5.5 |

|

Продолжение таблицы 3

Table 3 continued

|

Месторасположение |

Слой, см |

Месяцы |

||||||

|

Апрель |

Май |

Июнь |

Июль |

Август |

Сентябрь |

Октябрь |

||

|

Мартьян |

0–10 |

10.5 |

11.7 |

10.5 |

8.1 |

8.2 |

7.9 |

7.1 |

|

10–20 |

10.1 |

11.4 |

9.9 |

9.3 |

6.2 |

7.4 |

7.2 |

|

|

20–30 |

9.9 |

9.7 |

10.2 |

8.6 |

6.0 |

7.5 |

7.3 |

|

|

30–40 |

9.3 |

9.6 |

9.7 |

8.9 |

6.1 |

7.7 |

7.9 |

|

|

40–50 |

9.6 |

9.9 |

10.0 |

9.1 |

6.2 |

8.0 |

7.9 |

|

|

Аю-Даг |

0–10 |

11.5 |

9.7 |

10.9 |

7.6 |

7.1 |

5.8 |

6.1 |

|

10–20 |

10.2 |

10.8 |

9.00 |

7.3 |

7.5 |

7.2 |

6.0 |

|

|

20–30 |

10.2 |

11.9 |

11.3 |

8.6 |

9.2 |

8.2 |

7.4 |

|

|

30–40 |

10.5 |

13.2 |

12.0 |

9.0 |

9.8 |

9.3 |

8.6 |

|

|

40–50 |

10.1 |

14.1 |

11.5 |

9.5 |

9.6 |

9.2 |

8.6 |

|

|

Кастель |

0–10 |

11.0 |

8.3 |

9.7 |

6.3 |

7.5 |

6.9 |

5.6 |

|

10–20 |

10.1 |

9.2 |

10.4 |

8.3 |

8.1 |

7.5 |

8.7 |

|

|

20–30 |

10.2 |

9.5 |

8.4 |

9.0 |

8.2 |

7.9 |

9.2 |

|

|

30–40 |

10.5 |

9.0 |

8.8 |

9.8 |

7.9 |

7.4 |

8.3 |

|

|

40–50 |

10.0 |

9.2 |

10.0 |

10.1 |

7.8 |

7.3 |

8.2 |

|

В районе Кастрополя гранулометрический состав почвы в насаждениях Q. pubescens неоднороден. Максимальное количество глины отмечалось на глубине 20–30 см – 60.3%, минимальное в нижнем почвенном слое – 54.9%. В целом по профилю наблюдается вариация грнаулометрического соства почвы от тяжелосуглинистого до легкоглинистого. В двух слоях (10–20 и 40–50 см) почва тяжелосуглинистая, в остальных – легкоглинистая. Среднее значение физической глины в слое 0–50 см – 59.8%. Содержание ила меньше, в сравнении с почвой бухты Ласпи, оно составило 20.7%. Реакция почвенной среды (рН) неоднородна – варьирует от слабощелочной до щелочной, незначительно увеличивается с глубиной. Почва слабокарбонатная, содержание CaCO 3 не превышало 0.5%. Наличие гумуса в почве незначительное, по данному показателю она относится к слабогумусированной. Среднее содержание гумуса в слое 0–50 см было 1.6%, при этом его концентрация достаточно равномерно уменьшается с глубиной – от 2.5% в верхнем до 1.1% в нижнем слое почвы. Снижение почвенного плодородия, очевидно, свидетельствует о том, что лесные биоценозы в Кастрополе претерпели негативное воздействие раньше, по сравнению с лесными сообществами бухты Ласпи, вследствие чего процессы деградации почвенной среды здесь определяются более длительной и глубокой реализацией деструктивных явлений в развитии эдафотопа.

Полевая влага по почвенному профилю в насаждениях Q. pubescens Кастрополя распределена не равномерно, она характеризуется очень низкими показателями в течение всего периода наблюдений. В апреле влажность верхнего слоя почвы была 10.5%, что на 2.5% меньше по сравнению с насаждениями бухты Ласпи. В дальнейшем содержание влаги в почве постепенно снижалось, достигнув минимальных величин в сентябре–октябре, когда влажность верхнего горизонта составила 7.5%. Наиболее низкое значение влагосодержания в этот период наблюдалось на глубине 40–50 см – 5.3–5.5%, что почти в два раза меньше по сравнению с аналогичным показателем для экотопов Ласпи. Среднее значение содержания влаги по почвенному профилю за период проведения наблюдений составило 7.8%. Очевидно, что столь незначительное количество влаги наряду со спецификой объема вы- падающих осадков определяется низким содержанием илистых фракций, так как они в наибольшей степени обеспечивают накопление и удержание капиллярной влаги в почве (Теории и методы физики почв, 2007). В Кастрополе во второй половине вегетационного периода количество влаги в почве, особенно в нижних слоях, достигает уровня показателя завядания, который для Q. pu-bescens в летний период составляет 5–6%. Ограничение доступной влаги в почве является одной из причин снижения жизненного состояния насаждений Q. pubescens Кастрополя. Жесткость режима увлажнения также определяет значительную асинхронность динамики влагонакопления в верхнем почвенном слое по сравнению с нижележащими. В течение периода наблюдений уровень корреляции содержания влаги в слое 0–10 см с нижерасположен-ными характеризовался следующими показателями: 0.642; 0.471; 0.331; 0.216. Это свидетельствует о дисбалансе влагонакопления по глубине почвенного профиля. В течение вегетационного периода изменение количества влаги в нижних слоях проявляет незначительную связь с режимом увлажнения верхнего слоя почвы, что характеризует высокую автономность режима влагообеспечения и ограничение возможностей нормального функционирования корневой системы Q. pubescens в эдафотопах Кастрополя.

На мысе Ай-Тодор состав насаждений был 6Дп2Мв1Змл1Грб+Скр, полнота древостоя – 0.6. Высота деревьев Q. pubescens равна в среднем 7 м, диаметр ствола – 24 см. Преобладают многоствольные деревья порослевого происхождения 3–4ой генерации, индекс их жизненного состояния несколько выше по сравнению с предыдущими участками проведения наблюдений – 2.9. В составе древостоя, наряду с J. excelsа , присутствует Arbutus andrachne L. Отличительной особенностью насаждений мыса Ай-Тодор является наличие Pinus nigra subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe. Второй ярус формируют молодые растения J. excelsа и низкорослый C. оrientalis . Единично встречается Cormus domestica (L.) Spach. Из кустарничков наиболее многочислен R. aculeatus с проективным покрытием 35%.

В районе мыса Ай-Тодор гранулометрический состав почвы в насаждениях Q. pubescens однороден и представлен в основном глиной легкой, кроме верхнего слоя 0–10 см, где почва тяжелосу- глинистая. Среднее значение физической глины в слое 0–50 см было 64.2%. Почва содержит большое количество илистых фракций, наличие которых увеличивается с глубиной расположения почвенного слоя, за исключением нижнего. Общее содержание ила по профилю – 44.4%. Реакция почвенной среды (рН) – щелочная, достаточно равномерно возрастает от верхнего слоя почвы к нижнему. Концентрация карбонатов в почве невысокая, однако с глубиной этот показатель увеличивается, достигая в нижнем слое величины 17%. Содержание CaCO3 по глубине почвенного профиля в среднем составляет 6.9%. Концентрация гумуса в почве мыса Ай-Тодор заметно выше по сравнению с насаждениями бухты Ласпи и Кастрополя. Наибольшее его количество отмечено в верхнем почвенном слое (7.0%), с увеличением глубины почвенного разреза содержание гумуса равномерно уменьшается, однако в нижнем слое наблюдается некоторое повышение его концентрации. Это свидетельствует о том, что в недавнем прошлом на данных территориях существовали достаточно продуктивные лесные сообщества, развитие которых обеспечивало значительное поступление опада и последующие этапы формирования и накопления органического вещества в почве.

Содержание полевой влаги в почве в насаждениях Q. pu-bescens мыса Ай-Тодор характеризовалось сравнительно высокими значениями, особенно в первые месяцы вегетационного периода, она распределялась достаточно равномерно по глубине. Резкое уменьшение данного показателя произошло в июле, когда влажность верхнего слоя почвы снизилась более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим месяцем. Средняя величина содержания влаги по всей глубине почвенного слоя (0–50 см) в июле составила 9.0%, в то время как в июне она была 15.4%. В августе в насаждениях Q. pubescens мыса Ай-Тодор влажность почвы возросла почти в 2 раза, по сравнению с показателями июля, что было связано с выпадением большого количества осадков в конце июля, объем которых, по данным Севастопольской метеорологической станции, составил 25.3 мм. В сентябре влажность почвы резко снизилась почти в 2.5 раза. Наиболее интенсивное иссушение наблюдалось в нижних слоях почвы, их влажность в этот период практически сравнялась с аналогичными показателями экотопов Кастропо- ля. В октябре тенденция снижения содержания влаги в почве сохранилась, средний показатель по почвенному профилю был равен 6.5%, что в 4 раза меньше аналогичной величины для апреля. Эко-топы Q. pubescens мыса Ай-Тодор характеризуются значительной синхронизацией влагосодержания верхнего слоя почвы с нижележащими, коэффициент корреляции изменялся в пределах 0.950– 0.987. Данные особенности свидетельствуют о том, что процессы роста и развития насаждений Q. pubescens мыса Ай-Тодор в значительной степени определяются спецификой сезонной динамики увлажненности почвы. В первые месяцы вегетации сравнительно высокий уровень содержания влаги в почве положительно влияет на рост Q. pubescens, однако резкое ее снижение во второй половине лета до значений, близких к показателям биоценозов западной части, оказывает стрессовое действие на состояние древостоев, сезонное развитие которых на первых этапах было адаптировано к условиям повышенного влагообеспечения.

На мысе Мартьян Q. pubescens формирует сравнительно низкорослые древостои средней высотой 5.0 м, диметром – 18.1 см, полнотой – 0.5. Состав насаждений – 7Дп2Змл1Мв+Мк. Мно-гоствольность деревьев порослевого происхождения увеличивается до 4–5 стволов от одного пня. Помимо Q. pubescens распространены A. andrachne , J. excelsа . Единично встречается J. del-toidеs и C. оrientalis . R. aculeatus покрывает до 10% поверхности почвы. Присутствует C. tauricus . Травянистый покров фрагментирован.

В биоценозах Q. pubescens мыса Мартьян почва по гранулометрическому составу не однородна. В целом она представлена суглинком тяжелым, лишь в слое 30–40 см – глиной легкой. Среднее значение физической глины по почвенному профилю – 58.3%. Почва в достаточной мере обеспечена илистыми фракциями. Содержание ила в пределах среза почвы (0–50 см) в среднем было равно 27.5%. Реакция почвенной среды (рН) щелочная – 7.9–8.2, она незначительно увеличивается с глубиной. Почва является сла-бокарбонатной, среднее содержание CaCO3 – 9.9%, с глубиной его концентрация существенно увеличивается и в нижнем слое составляет 16.3%. Это связано с тем, что почвы мыса Мартьян сформировались на каменисто-щебенчатых грунтах с высоким содержанием известняка (Плугатарь, 2022; Гаврилова и др., 2018). Почвы слабо обеспечены гумусом, относятся к слабогумусированным. В верхнем слое его концентрация была 5.2%, с увеличением глубины она постепенно снижается, достигнув минимальных значений в нижнем слое почвы – 1.9%. Среднее содержание гумуса по почвенному профилю составило 3.0%.

В начале вегетационного периода влажность почвы в насаждениях Q. pubescens мыса Мартьян имела сравнительно невысокие значения. В апреле среднее содержание влаги в почвенном слое 0– 50 см составило 9.9%, что ниже аналогичного показателя (10.1%) для экотопов Кастрополя. В мае влажность почвы несколько увеличилась, средний показатель по профилю составил 10.4%. Это было вызвано обильными дождями, т. к. по данным Никитской метеостанции в конце апреля–начале мая в этом районе выпало 59.7 мм осадков. В дальнейшем количество влаги в почве постепенно снижалось, при некотором увеличении влажности верхнего слоя; общее ее содержание в почвенном слое 0–50 см достигло минимальных значений в августе – 6.5%. В сентябре–октябре, за исключением верхнего слоя, произошло некоторое увеличение влагосодержания по почвенному профилю. В биоценозах Q. pu-bescens мыса Мартян наблюдалось снижение синхронизации вла-гонасыщения почвенных слоев. Коэффициент корреляции по разрезу профиля изменялся от 0.863 в верхней части до 0.730 в нижней, что свидетельствует об уменьшении интенсивности процессов инфильтрации влаги в почве экотопов мыса Мартьян по сравнению с экотопами мыса Ай-Тодор и бухты Ласпи.

На горе Аю-Даг изучение почвенных условий в биоценозах Q. pubescens проводили в западной его части, полнота древостоя на участке обследования была 0.6, состав – 6Дп4Грб+Мк. Средняя высота деревьев Q. pubescens – 6.5 м, диаметр ствола – 27 см, общее состояние насаждений – удовлетворительное. В древостое преобладают многоствольные деревья порослевого происхождения 3–4-ой генерации. В структуре насаждения значительную часть составляет C. оrientalis , присутствует Acer campestre L., единично Fraxinus ornus L., Crataegus germanica (L.) Kuntze, Euony-mus europaeus L. R. aculeatus покрывает до 50% поверхности почвы, встречается Hedera helix L.

Состав почвы на г. Аю-Даг по содержанию глины приближается к экотопам мыса Мартьян, в трех верхних слоях доля данной фракции изменяется в пределах 56.1–57.4%, на глубине 40– 50 см она возрастает до 66.2%. Среднее значение физической глины в слое 0–50 см – 59.9%. Таким образом, по гранулометрическому составу почвы г. Аю-Даг варьируют от тяжелосуглинистых до легкоглинистых. Содержание ила в верхнем слое почвы незначительно (18.5%), однако с глубиной этот показатель увеличивается до 30.9%. Среднее содержание ила по почвенному профилю – 24.9%. Реакция почвенной среды (рН) не однородна, в верхнем слое она слабокислая, в нижнем – кислая. Карбонаты в почве биоценозов Q. pubescens г. Аю-Даг отсутствуют. Это связано с тем, что материнской породой на данной территории является габрро-диабаз – вулканическая горная порода, которая сформировалась в результате интрузии магмы в осадочные отложения и образования лакколита, что объясняет снижение рН почвенной среды. Почвы на г. Аю-Даг относятся к слабогумусированным. Среднее содержание гумуса в слое 0–50 см – 2.5%. При этом они характеризуются значительным градиентом концентрации гумуса между верхним слоем и нижележащими, что свидетельствует о снижении эффективности формирования органических веществ вследствие увеличения кислотности почвенной среды.

Влажность верхнего слоя почвы на г. Аю-Даг в апреле была 11.5%, при этом незначительно уменьшалась с глубиной. В мае влажность верхнего слоя почвы снизилась до 9.7%, однако в нижележащих наблюдалось достаточно устойчивое увеличение вла-госодержания, которое на глубине 40–50 см достигло величины 14.1%. В последующие месяцы проведения исследований данная ситуация практически полностью сохранилась, то есть при заметном иссушении верхнего слоя почвы наблюдался обратный градиент изменения ее влажности по глубине почвенного профиля. Наиболее сильно это проявилось во второй половине вегетационного периода, что может быть связано с близким залеганием водоупорного грунта, главным компонентом которого являются плотные слои габрро-диабаза. В апреле–июне в восточной части Южного берега Крыма, по данным Алуштинской метеорологической станции, количество осадков составило 170.1 мм, что значительно превышало многолетнюю норму (84 мм). Избыточная влага активно дренировала и, достигнув водоупорного слоя, накапливалась в нижних слоях почвы. Данная специфика динамики влагосо-держания в почвенном профиле обеспечивает реализацию процессов роста растений, корневая система которых развивается на глубине 20–50 см. Основной объем ризосферы Q. pubescens формируется в слое почвы 10–50 см (Кочкин, 1967). Таким образом, несмотря на сравнительно небольшое содержание влаги в почве, средний показатель по профилю за период наблюдений составил 9.4%, снижение интенсивности иссушения нижних ее слоев в биоценозах Q. pubescens г. Аю-Даг повышает возможности его роста в засушливый период.

На г. Кастель полнота древостоя – 0.6, состав – 6Дп3Ям1Фст+Мк. Средняя высота стволов Q. pubescens – 6 м, средний диаметр – 16 см. Растения многоствольные, 2–3-ей генерации, характеризуются невысоким индексом жизненного состояния – 2.5. Древесный ярус формируют также F. ornus , Pistacia at-lantica Desf., реже встречается Paliurus spina-christi Mill. Из кустарничков распространен C. tauricus с проективным покрытием 25%, R. aculeatus занимает до 10% площади экотопов.

Почва на г. Кастель заметно отличается по гранулометрическому составу от других изучаемых участков произрастания Q. pubescens на Южном берегу Крыма. Она характеризуется наиболее низким содержанием физической глины, средняя величина данного показателя в слое почвы 0–50 см составила 43.2%. При этом глина достаточно равномерно распределена по почвенному профилю. Количество ила также невысоко, средняя величина по профилю – 22.7%, что ненамного превышает данный показатель для экотопов Кастрополя, которые характеризуются наиболее низким содержанием илистой фракции в почве. Реакция почвенной среды (рН) в биоценозах Q. pubescens г. Кастель неоднородна: в верхнем слое она нейтральна, с глубиной уменьшается и доходит до слабокислой. Концентрация карбонатов в почве очень низкая, количество CaCO3 не превышало 0.25%. Тенденция к увеличению кислотности и низкая концентрация карбонатов в почве г. Кастель определяются тем, что они сформированы на подстилающей горной породе – габрро-диабазе. Гора Кастель, так же как и гора Аю-Даг, является лакколитом. Содержание гумуса и особенности его распределения по почвенному профилю близки к аналогичным показателям экотопов г. Аю-Даг. В верхнем слое количество гумуса составляет 4.1%. В слое почвы 10–20 см она уменьшается более чем в два раза и далее снижается с увеличением глубины почвенного разреза. Очевидно, данное явление, так же как и на г. Аю-Даг, определяется спецификой динамики рН.

Наиболее высокая влажность почвы на г. Кастель отмечалась в начале вегетационного периода, в апреле ее величина в верхнем слое была равна 11.1%, среднее значение по профилю – 10.4%. В мае влажность почвы снизилась в наибольшей степени в верхнем слое. В июне произошло увеличение влажности почвы в слое 0–20 см и 40–50 см. В июле влажность почвы на глубине 0– 20 см снизилась, в то время как в нижележащих слоях она возросла. Очевидно, инфильтрационная влага достигла водоупорного грунта, что способствовало ее накоплению в нижних слоях почвы. В последующем влажность почвы в биоценозах Q. pubescens г. Кастель постепенно снижалась, при этом почвенный слой 20–50 см характеризовался более высоким ее содержанием по сравнению с вышележащими. Данная специфика сезонной динамики влагосо-держания почвы весьма близка к аналогичным характеристикам водного баланса почвенной среды в биоценозах Q. pubescens г. Аю-Даг. Таким образом, подстилающая горная порода на г. Аю-Даг и г. Кастель – габрро-диабаз – оказывает значительное влияние на динамику влагосодержания, процессы формирования и накопления органического вещества в почве насаждений Q. pu-bescens .

Характеризуя в целом почвенные условия биоценозов Q. pu-bescens Южного берега Крыма, следует отметить, что экологическая ситуация на данных территориях претерпела значительные изменения, связанные с тотальным уничтожением коренных древостоев в период активного хозяйственного освоения приморской части Крыма во второй половине прошлого тысячелетия (Коба, 2022; Плугатарь, 2015; Станкевич, 1908; Троицкий, 1929). Ликвидация девственных насаждений определила последующие этапы негативных явлений, связанных со смывом почвы, развитием эрозионных и оползневых процессов, изменением микроклиматиче- ских условий, которые обеспечивались наличием мощного полога векового древостоя. Последующие этапы деградации биоценоти-ческой среды определили коренные изменения структуры и состава растительных сообществ, формирование на данных территориях низко продуктивных порослевых насаждений Q. pubescens, на некоторых участках полную утрату древесного яруса. Одна из причин деструктивных явлений в развитии биоценозов Q. pu-bescens – изменение водного баланса почвенной среды. Низкое содержание влаги в корнеобитаемом слое почвы – наиболее жесткий лимитирующий фактор, ограничивающий семенное возобновление его коренных древостоев на Южном берегу Крыма. Сеянцы Q. pubescens, сформировавшиеся в благоприятные по семенной продуктивности и погодным условиям годы, в значительном количестве усыхают в летне–осенний период крайне низкого содержания влаги в почве. В настоящее время подрост в естественных насаждениях Q. pubescens практически полностью представлен корневыми отпрысками, не имеющими перспективы успешного развития и формирования полноценного древостоя (Коба, 2023). Возможности роста порослевого Q. pubescens в данных условиях обеспечиваются мощной корневой системой материнского древостоя, которая, несмотря на его вырубку и последующие многократные рубки пневых вегетативных генераций, еще продолжает функционировать.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общий анализ результатов проведенных исследований показывает, что наиболее жесткие условия по характеристике качества почвенной среды в настоящее время складываются в западной части произрастания Q. pubescens на Южном берегу Крыма. В насаждениях Ласпи и Кастрополя самый низкий уровень концентрации гумуса и содержания влаги в почве. В Кастрополе во второй половине вегетационного периода количество влаги в почве в нижних слоях достигает показателя завядания. В центральной части массива лесов Q. pubescens Южного берега Крыма, при некотором улучшении почвенных условий, общая специфика изменения качества почвенной среды весьма близка к насаждениям западных территорий. Процессы роста и развития древостоев Q. pu- bescens мыса Ай-Тодор в значительной степени определяются сезонной динамикой увлажненности почвы. В первые месяцы вегетации сравнительно высокое содержание влаги в почве положительно влияет на рост Q. pubescens, однако резкое ее снижение во второй половине лета до значений, близких к показателям биоценозов западной части, оказывает стрессовое действие на состояние древостоев. В восточной части произрастания Q. pubescens на Южном берегу Крыма важным фактором, определяющим особенности почвенных условий, является материнский грунт, сформированный на породах вулканического происхождения. Габрро-диабаз лакколитов Аю-Даг и Кастель, являясь подстилающей породой, влияет на кислотность почвы, процессы формирования и накопления гумуса в ней. Плотные слои габрро-диабаза ограничивают возможности дренажа влаги, ее накопление над водоупорным грунтом повышает влагообеспечение древостоев Q. pubescens в экотопах г. Аю-Даг и Кастель. Тотальная вырубка в прошлом коренных древостоев Q. pubescens Южного берега Крыма определила глубокую деградацию структуры и состава растительных сообществ, формирование на данных территориях низкопродуктивных порослевых насаждений. Одной из причин деструктивных явлений в развитии биоценозов Q. pubescens является изменение водного баланса почвенной среды. Возможности роста порослевых насаждений Q. pubescens Южного берега Крыма в настоящее время определяются мощной корневой системой материнского древостоя, которая продолжает еще функционировать.