Почвенный и растительный покров территории Усинского угольного месторождения (Большеземельская тундра)

Автор: Патова Е.Н., Кулюгина Е.Е., Пастухов А.В.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 3 (23), 2015 года.

Бесплатный доступ

В работе обсуждается современное состояние природных комплексов в экотонной полосе тундра-лесотундра бассейна р. Уса на территории планируемого к освоению Усинского угольного месторождения. Приведены сведения о почвах, растительности и продуктивности сообществ. Даны прогнозные оценки состояния экосистем.

Большеземельская тундра, экосистемы тундры и лесотундры, почвы, растительный покров

Короткий адрес: https://sciup.org/14992767

IDR: 14992767 | УДК: 574.472

Текст научной статьи Почвенный и растительный покров территории Усинского угольного месторождения (Большеземельская тундра)

Тундровые и лесотундровые сообщества северо-востока европейской части России испытывают антропогенный пресс, связанный с добычей угля и углеводородов. Перед освоением необходимо комплексное обследование фоновых участков для определения ценности изымаемой для хозяйственного использования территории, оценки масштабов нарушений почвенно-растительного покрова и разработки программы экологического мониторинга экосистем в условиях промышленного освоения.

Территория лицензионного участка шахтного поля Усинского угольного месторождения расположена на севере европейской части России в подзо- нах южной тундры и северной лесотундры, административно приурочена к границам Воркутинского района Республики Коми. Район работ относится к циркумполярной тундровой области, европейско-западно-сибирской провинции и восточно-европейской подпровинции, где зональными типами растительности выступают южные крупноерниковые тундры, южнее граничащие с предтундровыми редколесьями в сочетании с южными тундрами [1]. Положение территории интересно с точки зрения его расположения в экотонной полосе перехода от северной лесотундры к южным тундрам.

Цель данного исследования – оценка современного состояния почвенно-растительного покрова территории, планируемой к освоению участка шахтного поля Усинского угольного месторождения. Участок находится в 45 км к юго-западу от Воркутинского месторождения, отнесен к перспективным для разведки высококачественного коксующегося угля. В задачи входило: получить сведения о почвах, растительности, продуктивности сообществ, дать оценку текущего состояния экосистем до начала реализации проекта по освоению угольных запасов месторождения.

Материалы и методы

Экспедиционные работы проведены в июле 2012 г. на участке шахтного поля №3 Усинского угольного месторождения (далее – территория изыскания) 67˚07' с.ш. 63˚17' в.д., который находится на северо-востоке европейской части России в пределах Воркутинского климатического района Республики Коми [2], расположена на территории МО ГО «Воркута» (далее – Воркутинский район). Общая ее площадь составляет 97,3 км2.

Полевые исследования проведены с использованием методов закладки пробных площадей и маршрутных наблюдений общепринятыми методами геоботаники и почвоведения. Для детальной геоботанической характеристики растительных сообществ, оценки их флористического состава и биологической продуктивности, а также изучения морфологического строения почв и их физикохимических свойств выбраны наиболее типичные для территории лицензионного участка изыскания ландшафты с преобладающими типами растительных сообществ [3]. В совокупности выделено 11 ключевых участков для закладки полнопрофильных почвенных разрезов с целью характеристики морфологических и физико-химических свойств основных типов почв, описания растительности и отбора растительных проб для оценки хозяйственной значимости основных типов растительных сообществ.

Количественный химический анализ почв выполнен в Экоаналитической лаборатории Института биологии Коми НЦ УрО РАН, аккредитованной в Системе аккредитации аналитических лабораторий (центров) Росстандарта России (аттестат РОСС RU.0001.511257 от 16 апреля 2009 г.).

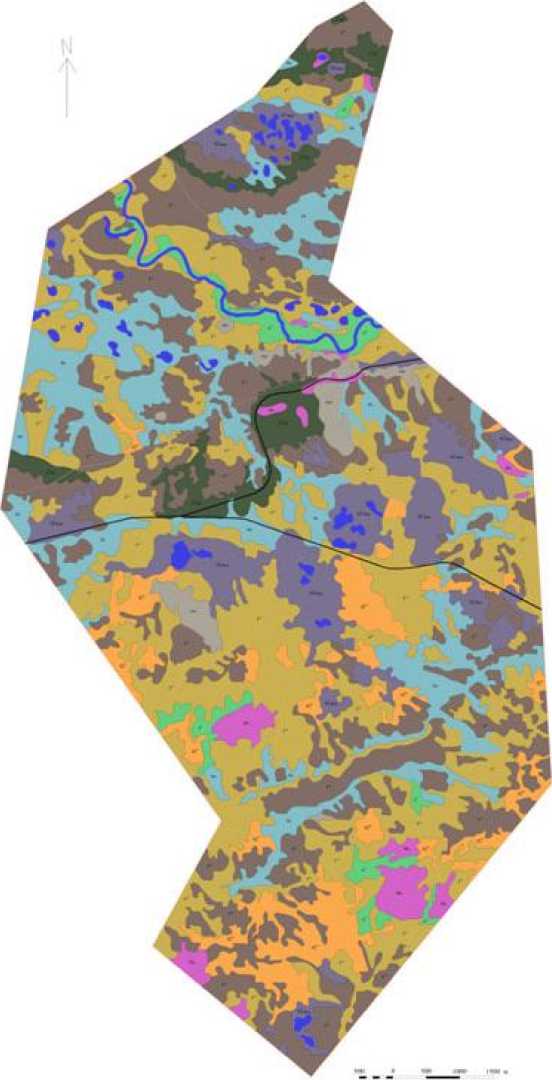

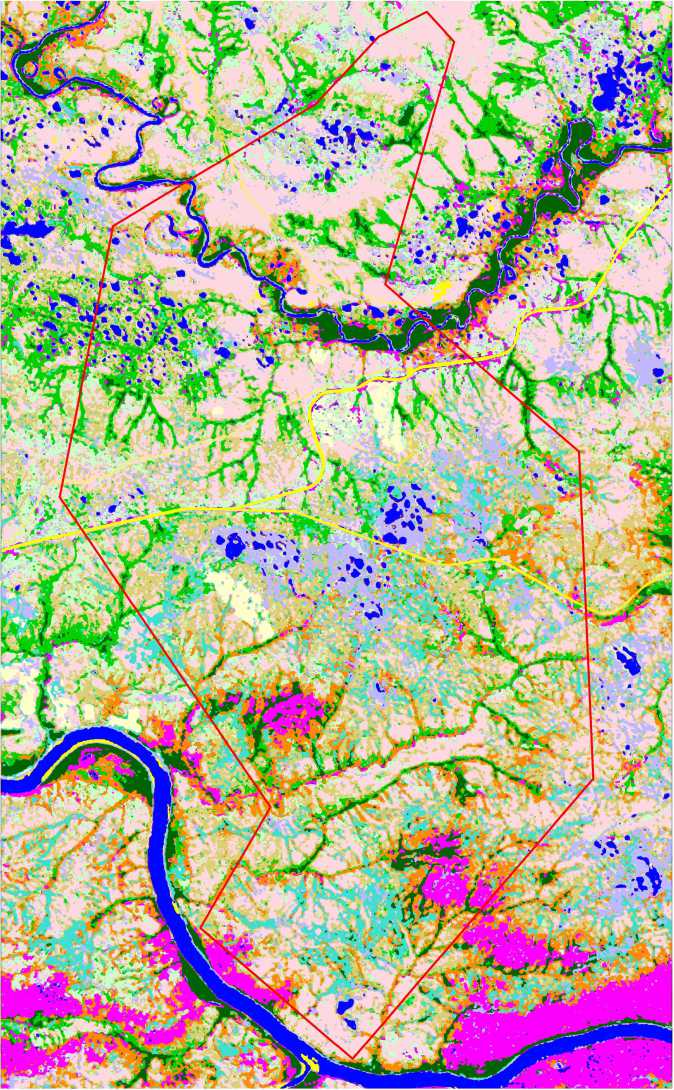

Карто-схемы почвенного и растительного покрова масштаба 1:50 000 территории изыскания составлены на основе имеющихся картографических, фондовых опубликованных материалов [4–7 и др.] и результатов полевого обследования территории изыскания (рис. 1 и 2). Основной метод составления почвенной карты – полевое дешифрирование космических снимков Landsat, достаточного для данной работы разрешения (30 м) и QuickBird (Google Earth). Дополнительно использованы и топографические карты М 1:100 000, карты ландшафтов и четвертичных отложений и почв [8].

Результаты исследований

Характеристика почвенного покрова

Район исследований приурочен к юго-западной части Большеземельской тундры, где почвообразующими породами являются преимущественно четвертичные отложения. По площади доминируют отложения последнего покровного оледенения, сопоставляемого с Зырянским в Западной Сибири. Ледниковые отложения представлены в основном валунными моренными суглинками, а также песками и супесями водно-ледникового происхождения [9], обломочный материал в морене – преимущественно породами восточного склона Полярного Урала – песчаниками, сланцами, известняками. На территории преобладает аккумулятивный ледниковый рельеф, морфологически представляющий собой пологохолмистую равнину с абсолютными отметками поверхности около 200 м. В долинах рек ярко выражены поймы и первые надпойменные террасы.

Территория изыскания находится в мульде, окруженной с запада, севера и востока пологими хол-мами-мусюрами, с юга ограничена долиной р. Уса. Территория изыскания приурочена к зоне преимущественно сплошного развития несливающейся многолетней мерзлоты [10–11]. В южной части района исследований распространена мерзлота, залегающая глубже 2 м от поверхности почвы, не сливающаяся со слоем сезонного промерзания и не оказывающая сильного влияния на почвообразование. В остальном на равнине глубины сезонного протаивания в торфяных почвах не превышают 1 м, а в минеральных меняются в пределах 70–300 см [10–11].

Территория изыскания может быть разделена на три района, существенно различающихся по площади и характеру почвенного покрова:

Северный участок расположен к северу от р.Лёк-Воркута, сложен преимущественно водно-ледниковыми песками и супесями [8]. Почвенный покров на кромках увалов представлен реликтовыми подзолами иллювиально-железистыми, на склонах мусюров распространены мелкобугорковатые комплексы тундровых иллювиально-гумусовых оподзо-ленных и тундровых иллювиально-гумусовых опод-золенных сухоторфянистых почв. На плакорах распространены термокарстовые комплексы плоскобугристых торфяников: на буграх представлены тундровые остаточно-торфяные почвы, в мочажинах – болотные верховые торфяные почвы.

Основная часть исследуемой территории, ограниченная с севера р. Лёк-Воркута и с юга – долиной р. Уса, сложена премущественно ледниковыми отложениями, представленными в основном валунными моренными суглинками, иногда перекрытыми тонким слоем покровных супесей или легких суглинков. Почвенный покров плакоров образован тундровыми поверхностно-глеевыми, в том числе оподзоленными, почвами с небольшим участием тундровых (профильно-) глеевых почв (последние встречаются в основном в гидроморфных условиях в ложбинах стока). На термокарстовых плато распространены бугристые болотные комплексы.

Южная часть представляет собой придо-линную часть р. Уса. Здесь также выражен холмисто-грядовый моренный рельеф, гряды покрыты пылеватыми супесями и легкими суглинками, подстилаемыми мореной. Под ерниково-мохово-лишай-

Условные обозначения:

Типы почв

J П61 - Торфянисто-подзолисто-глееватые и глеевые

П4иж - Подзолы иллювиально-гумусово-железистые

Бн - Болотные низинные перегнойно-и торфянисто-перегнойно-глеевые

Ад - Пойменные аллювиально дерновые

1 Адг - Пойменные аллювиально дерново-глеевые, аллювиально болотные

Комплексы почв

Тпг- Пятнисто-бугорковатый комплекс: тундровые поверх-ностно-глееватые, почвы пятен и тундровые поверхностно-глееватые сухоторфянистые

| Тиг-Тундровые иллювиально-гумусовые оподзоленные и тундровые иллювиальногумусовые оподзоленные сухоторфянистые ТмотБвм - Плоскобугристый болотный комплекс: тундровые остаточно-торфяные и болотные верховые торфяные (мерзлотные)

Техногенные почвы и почвогрунты:

Ант - Антропогенно преобразованные почвы

Рис. 1. Картосхема почвенного покрова территории исследования – шахтного поля Усинского угольного месторождения.

Таблица 1

Площади почв/почвенных микрокомбинаций на территории лицензионного участка шахтного поля №3 Усинского угольного месторождения никовой растительностью дренированных увалов и под елово-березовыми ягельно-зеленомошными редколесьями преобладают тундровые поверхностно-глеевые оподзоленные почвы с пятнисто-бу-горковатым комплексом с сухоторфянистыми мерзлотными почвами бугорков и почвами пятен, в более гидроморфных условиях – торфянисто-подзо-листо-глееватыми и глеевыми почвами.

Структура почвенного покрова. На основе проведенных исследований составлена почвенная карта для территории изыскания (рис. 1). Площади картографических единиц первого (низшего) порядка на территории Усинского угольного месторождения приведены в табл. 1.

Как видно из таблицы, на обследованной территории преобладают почвы пятнисто-бугорко-ватого комплекса, представленного тундровыми поверхностно-глеевыми (глееватыми) и тундровыми поверхностно-глеевыми (глееватыми) сухоторфянистыми бугорками (33.22% площади почвенного покрова). Второе место по распространенности занимают мелкобугорковатые комплексы: тундровые иллювиально-гумусовые оподзоленные и тундровые иллювиально-гумусовые оподзоленные сухоторфянистые почвы (29.45%), третье по значимости место (9.24%) – плоскобугристые болотные комплексы, включающие как мерзлотные, так и немерзлотные вариации почв мочажин. На долю остальных выделенных почвенных разностей и микрокомбинаций приходится от 0.83 до 8.93% от общей площади почвенного покрова. Техногенно-, антропогенно-нарушенные почвы на территории лицензионного участка приурочены к насыпным сооружениям трасс железных дорог, песчаных карьеров, жилых комплексов и буровых площадок. Площади почв разного гранулометрического состава

приведены в табл. 2. Основную роль в почвенном покрове играют суглинистые разности.

Характеристика растительного покрова. В северной части территории изыскания на пла-корах преобладают кустарничковые и ерниковые тундры. На равнинных участках и в депрессиях рельефа развиты осоковые и плоскобугристые болота, на повышениях – кустарничково-лишайниковые тундры. Древесная растительность здесь встречается только в долинах рек – пойменные древовидные ивняки, островки еловых или смешанных редколесий. Отмечены плоскобугристые болота. Здесь достаточно много хороших проходных оленьих пастбищ. Центральная часть месторождения совпадает с 67˚ с.ш. – Северным Полярным кругом. Именно в этой полосе происходит коренная смена растительности: лесотундровые сообщества севернее ее уходят в долинные комплексы, а на плакоры выходят тундровые ценозы. В южной части рассматриваемой территории наблюдается сочетание ерниковых тундр, плоскобугристых болот и островов еловых, елово-березовых и березовых редколесий, произрастающих и в долинах рек, ручьев и по склонам моренных холмов. Таким образом, даже на такой небольшой территории наблюдается влияние с широтой ее географического расположения на смену растительного покрова [12].

Структура растительного покрова. Согласно картосхеме растительного покрова (рис. 2), на территории месторождения представлено 13 классов разностей земной поверхности, включая водные поверхности, различные растительные сообщества и антропогенно-трансформированные участки с растительностью и без нее. Наибольшие площади занимают ерники кустарничково-разнотравномоховые и кустарничково-лишайниковые тундры.

|

Почва/почвенная микрокомбинация |

Площадь, км2 |

% к общей площади почв |

Индекс |

|

Подзолы иллювиально-гумусово-железистые |

8.69 |

8.93 |

П4 иж |

|

Торфянисто-подзолисто-глееватые и глеевые |

6.51 |

6.69 |

Пб 1 |

|

Болотные низинные перегнойно- и торфянисто-перегнойно-глеевые |

6.16 |

6.33 |

Бн |

|

Пятнисто-бугорковатый комплекс: тундровые поверхностно-глееватые, почвы пятен и тундровые поверхностно-глееватые сухоторфянистые, включая тундровые дерново-перегнойно-глеевые почвы |

32.31 |

33.22 |

Т ПГ |

|

Тундровые иллювиально-гумусовые оподзоленные и тундровые иллювиальногумусовые оподзоленные сухоторфянистые (мелкобугорковатый комплекс) |

28.65 |

29.45 |

Т ИГ |

|

Плоскобугристый болотный комплекс: тундровые остаточно-торфяные и болотные верховые торфяные (мерзлотные) |

8.99 |

9.24 |

ТмотБвм |

|

Мелкоконтурные сочетания аллювиальных дерново-глеевых, аллювиальных болотных и аллювиальных дерновых слоистых почв |

0.81 |

0.83 |

А дг |

|

Антропогенно преобразованные почвы |

3.11 |

3.20 |

Ант |

|

Водная поверхность |

2.04 |

2.10 |

|

|

Всего: |

97.27 |

100 |

3000 0 3000

6000 метры

Рис. 2. Картосхема растительности на территории Усинского угольного месторождения.

-

1. Ивняки пойменные древововидные

-

2. Ивняки кустарниковые разнотравно-моховые

-

3. Разнотравно-ерниково-ивняковые сообщества

-

4. Ерники кустарничково-разнотравно-моховые

-

5. Кустарничково-лишайниковые тундры

-

6. Плоскобугристые болота (комплекс из морошково-багульниково-мохово-лишайниковых сообществ плоских торфяных бугров и осоково-сфагновых и пущицево-осоково-моховых сообществ мочажин)

-

7. Еловые редколесья ерниково-кустарничково-моховые

-

8. Смешанные редколесья (елово-березовые и березово-еловые)

-

9. Березовые редколесья кустарничково-ерниково-мохово-лишайниковые

-

10. Осоково-моховые сообщества

-

11. Антропогенно-нарушенные участки: с угнетенной растительностью или сообщества зарастающих паханых лугов

-

12. Антропогенно нарушенные участки без растительности (дороги, карьер и т.п.)

-

13. Водные поверхности

Таблица 2

Площади почв разного гранулометрического состава на территории лицензионного участка шахтного поля №3 Усинского угольного месторождения

|

Гранулометрический состав почвообразующей породы [ |

Площадь, км2 |

1 % к общей площади |

|

Суглинки |

45,43 |

46,7 |

|

Пески и супеси |

33,36 |

34,3 |

|

Частая смена грансостава |

5,64 |

5,8 |

|

Торфяные залежи |

12,84 |

13,2 |

|

Итого: |

97,27 |

100,0 |

Значительны участки месторождения, занимаемые смешанными редколесьями, плоскобугристыми болотами (табл. 3).

Растительный покров территории сложен. Он представлен различными сообществами [12], имеющими определенную ландшафтную и географическую приуроченность на территории Усинского угольного месторождения. Кустарничково-лишайниковые тундры приурочены к наиболее высоким точкам рельефа данной территории: верхним частям склонов увалов, надпойменным террасам. Ерники кустарничково-разнотравно-моховые расположены по пологим склонам или на плакорах. Плоскобугристые болота (комплекс из плоских торфяных бугров и мочажин) образуют болотные системы. Такие комплексы располагаются в слабо выраженных депрессиях на плато или склонах водоразделов, надпойменных террасах рек. Наибольшие площади таких комплексов отмечаются в центральной и северной частях месторождения. Растительность плоскобугристых болот представлена комплексом из морошково-багульниково-мохово-лишайниковых сообществ плоских торфяных бугров и осоково-сфагновых и пушицево-осоково-моховых сообществ мочажин. Редколесья на исследуемой территории (смешанные березово-еловые, березовые кустарничково-ерниково-мохово-лишайниковые, еловые ерниково-кустарничково-моховые) отмечены локальными участками только в южной и центральной частях терри- тории месторождения в условиях водораздела, на севере – только в защищенных условиях (склоны берегов р.Лёк-Воркута). Ивняки древовидные встречаются в речной долине р. Лёк-Воркута. На территории месторождения занимают малые площади. Имеют протяженное распространение вдоль реки, перемежаясь с зарослями кустарников (ивняков) и лугов. Обычно такие сообщества занимают заливаемые полыми водами части поймы. Ивняки кустарниковые разнотравно-моховые характерны для нижних частей склонов увалов, понижений рельефа (ложбин стока) на плакорах. Луговины разнотравные встречаются фрагментарно вдоль русла р. Лёк-Воркута на заливаемой части поймы, на береговых склонах и бечевнике, занимая малые площади. Русло реки окаймляют осочники. Осоково-сфагновые сообщества занимают небольшие площади на участке месторождения, в основном вокруг озер в наиболее низком уровне рельефа на выровненной поверхности. Растительность антропогенно-нарушенных территорий представлена злаковыми сообществами зарастающих распаханных лугов, приуроченных к центральной части месторождения на водоразделе и ивняково-ерниково-разнотравными сообществами на водоразделе в центральной части месторождения в местах антропогенного влияния – вдоль железной дороги, окрестностях станции Кыкшор.

Растительные сообщества на территории лицензионного участка характеризуются средней про-

Таблица 3

Соотношение площадей разностей классов земной поверхности в пределах территории изыскания

Заключение

Проведенное обследование лицензионного участка Усинского угольного месторождения, планируемого под строительство шахты и развития ее инфраструктуры, позволяет сделать заключение, что в настоящее время экосистемы данного района можно отнести к слабонарушенным, поскольку площадь антропогенно нарушенных участков в растительном и почвенном покрове мала и составляет 2–3%. Установлено, что разнообразие почв и растительности исследуемого ключевого участка отражает положение района исследований в экотонной полосе «северная лесотундра – южная тундра». Почвенный покров территории изыскания сложный, комплексный. Под тундровой растительностью представлен мелкобугорковатый комплекс тундровых иллювиально-гумусовых оподзоленных и тунд- ровых поверхностно-глеевых, в том числе оподзо-ленных почв. Под лесной растительностью преобладают в основном подзолы иллювиально-гумусовожелезистые и торфянисто-подзолисто-глееватые и глеевые почвы. В совокупности выделено 11 основных типов естественных и антропогенно трансформированных растительных сообществ. Наиболее значимы в покрове месторождения ерниковые и кустарничковые тундры, кроме них – ивняки, еловые и березово-еловые редколесья и плоскобугристые болота.

Почвенно-растительный покров в пределах территории изыскания характеризуется выраженной неустойчивостью к антропогенному воздействию и длительным сроком восстановления напочвенного покрова. Это требует проведения работ строго в пределах отвода земель с сохранением почвеннорастительного слоя на прилегающих территориях.

Прогнозные оценки. Планируемое освоение Усинского угольного месторождения, строительство шахты и развитие ее инфраструктуры могут стать причиной одномоментного прямого или косвенного воздействия на окружающую среду. В биоклимати-ческих условиях тундры и лесотундры это воздействие может вызвать катастрофическое повреждение почвенного и растительного покрова, восстановление которых может затянуться на несколько десятков и сотен лет. В условиях Севера уничтожение маломощных, малопродуктивных с низкой восстановительной способностью тундровых и болотных почв обусловливает выведение на длительный период из природопользования не только почв как таковых, но и всех компонентов ландшафта в целом (растительность, биота, гидро- и атмосфера).

Природоохранным законодательством (статья 63 Закона РФ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.) предусмотрена необходимость проведения мониторинга компонентов природной среды на всех стадиях проектирования: с начала организационно-строительных работ на территории (для оценки фонового состояния) до ликвидации производственных объектов. Необходима организация системы экологического мониторинга, что позволит своевременно выявить и оценить качественные и количественные изменения природной среды под воздействием антропогенного влияния, получить прогнозные характеристики. Основой мониторинга должна стать заложенная настоящими исследованиями наблюдательная сеть, позволяющая выявить источники загрязнения, обеспечить изучение состояния природных сред в естественных и нарушенных условиях.

Работа выполнена при частичной поддержке проекта Уральского отделения РАН «Арктика» 12-4-7-006-АРКТИКА, проект Президиума РАН №15-15-4-46 «Взаимосвязь биоразнообразия и био-продукционного потенциала наземных экосистем Европейской Арктики с особенностями формирования мерзлотных почв и динамическими аспектами их трансформации в современных условиях климата».

Список литературы Почвенный и растительный покров территории Усинского угольного месторождения (Большеземельская тундра)

- Грибова С.А. Тундры//Растительность европейской части СССР. Л.: Наука, 1980. С. 29-64

- Атлас Республики Коми. М.: Изд-во Дизайн. Информация. Картография, 2001. 551 с

- Кучеров И.Б., Паянская-Гвоздева И.И. Методы описания состояния растительности//Антропогенная динамика растительного покрова Арктики и Субарктики: принципы и методы изучения. С.-Пб.: Наука, 1995. С.51-63

- Иванова Е.Н., Полынцева О.А. Почвы европейских тундр//Тр. Коми филиала АН СССР. Сер. геогр. Вып.1. М.: Изд-во АН СССР, 1952. С.72-122

- Игнатенко И.В. Почвы восточно-европейской тундры и лесотундры. М.: Наука, 1979

- Игошина К.Н. Флора горных и равнинных тундр и редколесий Урала//Растения Сибири и Дальнего Востока. М.-Л.: Наука, 1966. С. 135-223

- Ребристая О.В. Флора востока Большеземельской тундры. Л.: Наука, 1977. 334 с

- Государственная почвенная карта России масштаба 1:1000000. Лист Q-41 “Воркута”/И.В.Забоева, В.Г.Казаков, М.Д.Рубцов и др./По ред. Л.Л. Шишова. М.: Федеральная служба геодезии и картографии России, 1999

- Андреичева Л.А. Плейстоцен европейского Северо-Востока. Екатеринбург: УрО РАН, 2002. 233 с

- Оберман Н.Г. Мерзлые породы и криогенные процессы в восточно-европейской Субарктике//Почвоведение. 1998. №5. C. 540-550

- Trans-Ural Polar Tour (July 26-31, 2004). Guidebook. G. Mazhitova and E. Lapteva (eds). Institute of Biology, Komi Science Centre, Russian Academy of Sciences. Syktyvkar, Russia, 2004. 55 p

- Кулюгина Е.Е., Патова Е.Н., Пастухов А.В., Лаптева Е.М. и др. Современное состояние почвенно-растительного покрова Усинского угольного месторождения (Большеземельская тундра)//Освоение Севера и проблемы природовосстановления: докл. IX Всерос. науч. конф. Сыктывкар, 2014. С.22-30

- Морозова Л.М., Магомедова М.А., Эктова С.Н. Растительный покров и растительные ресурсы Полярного Урала. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2006. 796 с

- Производительные силы Коми АССР. Т.3. Ч.1. Растительный мир. М.: Изд-во АН СССР, 1954. 376 с