Почвенный покров болотного массива на западном склоне горы Северный Басег

Автор: Сарманова З.Р., Самофалова Ираиада Алексеевна

Журнал: Антропогенная трансформация природной среды @atps-psu

Рубрика: Проблемы аграрной среды и рациональное землепользование

Статья в выпуске: 3, 2017 года.

Бесплатный доступ

Изучены почвы болотного массива на склоне горы Северный Басег. Установлено, что от центра болотного массива к переферии снижается мощность торфяной залежи и повышается доля минерального компонента в профилях почв. В связи с этим, диагностирован ряд подтипов почв по трансекте «центр-окраина»: торфяная олиготрофная глеевая иловато-торфяная - глеезем грубогумусированный - перегнойно-глеевая грубогумусированная ожелезненная.

Болото, почвы, заповедник, экосистемы, растительность

Короткий адрес: https://sciup.org/147226809

IDR: 147226809 | УДК: 633.4

Текст научной статьи Почвенный покров болотного массива на западном склоне горы Северный Басег

Болота занимают более 3 млн. км2 или 21.6% территории России, собственно болота (с торфяной залежью мощностью более 30 см) -1.39 млн. км2 ,или 8.1% [1]. Болота - специфические природные образования, играющие большую роль в функционировании биосферы. В биогеографии предметом изучения являются генезис болот, структура и динамика болотных экосистем, особенности биоты, растительного покрова и животного мира, экология, ресурсы и сохранение биоразнообразия болот. В горных условиях встречаются заболоченные участки, плохо дренируемые и приуроченные к выровненным платообразным поверхностям на склонах, где происходит накопление внутрипочвенной влаги, стекающей с вышележащей части склона, и за счет затрудненного стока [8, 9]. Исследования проводили на территории заповедника «Басеги», где развиваются различные экосистемы, в том числе и болотные [3-7]. Болотные ландшафты тяготеют к местам водосборных воронок, что объясняется повышенным переувлажнением этих участков.

Цель исследования - изучить почвенный покров болотного массива на территории заповедника «Басеги» на западном склоне горы Северный Басег. Болотный массив расположен на выровненной слабонаклоненной к западу части склона. Он представляет собой верховой облесенный елью торфяник. В болотной экосистеме доминируют кустарничково-сфагновые и пушициево-сфагновые фитоценозы с угнетенной березой, елью, кедром. Высота расположения болота над уровнем моря составляет 517-518м. Почвенные разрезы закладывали с учетом структуры растительного покрова на трансекте «центр - окраина» и доминирующих растительных сообществ. Первоочередное значение придается растительности «генетического центра» болота, что отражает динамику развития экосистемы. Эго особенно актуально для болот, характеризующихся комплексной структурой растительного покрова. Диагностику почв проводили по [2, 10].

Разрез 25. Заложен в центральной части верхового болота, имеет укороченный профиль. Из растительности присутствует: береза пушистая, ель сибирская, сосна сибирская, черника, голубика, морошка, клюква, осоки, пальчатокоренник, марьянник луговой, пушица, голубика, подлее многолистный, орхидея, мох зеленый, сфагнум. Горизонты различаются по цвету. По всему профилю обильное включение корней и прочих органических остатков. Дифференциация профиля ясная по цвету. Оч 0-3 см, моховой очес, без окраски, состоящий из мхов и густо переплетен корнями растений; О 3-7 см - подстилочно-торфяный, буро-коричневый неоднородный органический материал разного ботанического состава; ТО 7-26 - олиготрофно-торфяный, темно-коричневый, сфагновый торф, сырой, насыщен водой, немного уплотнен, присутствуют слаборазложившиеся остатки мхов, с черно-коричневым мелкоземом; Т 26-48 см -торфяный горизонт с органическим материалом буровато-черного цвета, сочится вода, более разложившийся по сравнению с ТО; Tmr 48-55 см -темно-серый, с грубым органическим материалом, наличие примеси минерального материала, влажный, вода не сочится, уплотненный, корни есть; G 55 и более - сизый, уплотнен, бесструктурный глеевый горизонт, включения камней, обломки метаморфических пород и кварца, плотный, глинистый. Почва: ствол органогенного почвообразования, отдел торфяных почв: торфяная олиготрофная глеевая иловато-торфяная ненасыщенная бескарбонатная торфянистая поверхностно-оглееная сфагновая со среднеразвитым профилем на элювии метаморфических пород.

Разрез 24. Окраина верхового болота. Выражен микрорельеф, проявляются его биогенные формы. Растительность: ельник засфагнен и заболочен, ель, кедр, рябина, морошка, клюква, ежевика, голубика, сфагнум. Профиль оглеен, отчетливо дифференцирован по цвету. О 0-7 см - моховой очес; Оао 7-16 см - темно-серый, рыхлый, полуразложившийся, бесструктурный, сырой, остатки сфагнума; G 16-36 см - сизовато-серый, глеевый, включения камней, наличие корней, бесструктурный, влажноватый, плотный, новообразования железа; GC 36-58 см - неоднородная окраска, затеки сизого в бурый, переходный горизонт, корневищные ходы, очень плотный, бесструктурный, сырой; Cg 58-70 см - светло-бурый, глинистый, сырой, наличие обломков пород, бесструктурный, очень плотный. Почва: ствол постлитогенного почвообразования, отдел глеевых почв: глеезем грубогумусированный ненасыщенный бескарбонатный мелкоторфянистый поверхностно-оглеенный сильно ненасыщенный пушициево-шейцериевый тяжелосуглинистый среднескелетный со среднеразвитым профилем.

Разрез 23. Выровненный участок склона, субгоризонтальная поверхность, высота над уровнем моря 518м, за границей болотной экосистемы. Растительная группировка представлена: ель, береза, рябина, хвощ полевой, голубика, чемерица Нобеля, орхидея, сфагнум. О 0-9 см - моховой очес из сфагнума; Hg 9-19 см - перегнойный, сероватосизый, рыхлый, много корней, переход по цвету и структуре; Gf 19-39 см - сизый, плотный, бесструктурный, новообразования железа, включения щебня, много корней, четкий переход по цвету; G 3963 см - сизый, структура творожистая, плотный, сырой, переход по плотности и структуре; GC 63-97 см - неоднородной окраски: светло-бурый с сизоватыми пятнами, плотный, творожистая структура, включения щебня. Почва: ствол постлитогенного почвообразования, отдел глеевых почв: перегнойно-глеевая грубогумусированная ожелезненная ненасыщенная бескарбонатная мелкоторфянистая профильно-оглеенная сфагновая с глубокоразвитым профилем на элювии метаморфических пород.

Профили почв различаются степенью разложенности органического материала, мощностью органогенного и органо-минерального горизонтов, степенью выраженности и мощностью глеевого горизонта, мощностью профиля. Таким образом, от центра болотного массива с осоково (Carex globularis)-KycTapHH4KOBO (Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium тугй11п5)-сфагновым и зеленомошносфагновым (Sphagnum angustifolium, S. fallax, S. russowii, Pleurozium schreberi) растительным покровом с присутствием болотных кустарничков (Vaccinium uliginosum, Ledum palustre) к окраине болота мощность торфяной залежи снижается, постепенно переходя в грубогумусный или перегнойный органический материал. При этом глеевый горизонт находится ближе к поверхности (с 16-19 см) и большей мощности (52-80 см). Болотный массив мелкозалежный, с низким стоянием уровня болотных вод (УБВ= -22-50 см).

Наиболее влагоемкой является торфяная олиготрофная глеевая почва: в 2,5-3,3 раза выше содержание гигроскопической влаги, чем в глеевых почвах (табл.).

Торфяные и органо-минеральные горизонты имеют очень кислую реакцию среды. Наиболее кислыми являются подстилочно-торфяный и глеевые горизонты. В торфяной олиготрофной глеевой почве, формирующейся в центре болотного массива, отмечается очень низкая гидролитическая кислотность при относительно высокой насыщенности обменными основаниями (82-86%). Здесь растительная группировка представлена кроме кустарничковых и моховых видов растений и травянистыми видами, что и создает большую обеспеченность обменными основаниями и значительно большую насыщенность ими в сравнении с глеевыми почвами. В глееземе и перегнойно-глеевой почвах сумма обменных оснований повышается вниз по профилю, что связано с появлением минерального компонента в горизонтах.

Таким образом, почвенный покров болотного массива на западном склоне горы Северный Басег представлен почвами как органогенного, так и постлитогенного почвообразования. Болотная экосистема представлена растительными группировками, где центральные виды растений различаются, и за счет чего и создаются различные гидротермические условия для формирования органогенных горизонтов.

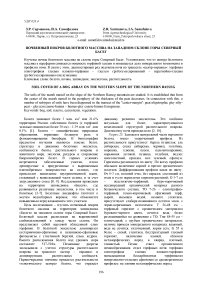

Таблица

Физико-химические свойства почв

|

№ разреза, почва |

Горизонт |

Мощность горизонта, см |

pH |

Ммоль/100 г почвы |

% |

||||||

|

Н2О |

КС1 |

||||||||||

|

Нг |

S' |

ЕКО |

V |

W |

ППП |

С |

|||||

|

25, торфяная |

О |

3-7 |

3,98 |

3,03 |

2,16 |

10,00 |

12,16 |

82 |

9,30 |

93,92 |

29,33 |

|

олиготрофная |

то |

7-26 |

4,28 |

3,37 |

1,98 |

12,20 |

14,18 |

86 |

7,65 |

90,48 |

31,60 |

|

глеевая |

т |

26-48 |

4,67 |

3,93 |

1,90 |

8,50 |

10,40 |

82 |

7,57 |

95,26 |

24,40 |

|

24, глеезем |

G |

16-36 |

4,32 |

3,58 |

20.00 |

2,40 |

22,40 |

11 |

2.58 |

8.64 |

3,58 |

|

грубогуму- |

GC |

36-58 |

4,84 |

3,40 |

22,00 |

8,80 |

30,80 |

29 |

3,04 |

4,84 |

0,80 |

|

сированный |

Cg |

58-70 |

5,05 |

3,28 |

12,20 |

16,60 |

28,80 |

58 |

3,75 |

4,67 |

1,09 |

|

23, перегнойно- |

Gf |

19-39 |

4,25 |

3,56 |

21,00 |

7,20 |

28,20 |

26 |

3,63 |

10,95 |

3,05 |

|

глеевая грубо- |

G |

39-63 |

4,67 |

3,68 |

23,00 |

9,00 |

32,00 |

28 |

3,14 |

5,12 |

0,49 |

|

гумусированная |

GC |

63-97 |

5,03 |

3,52 |

12,20 |

17,00 |

29,20 |

58 |

3,53 |

4,68 |

1,17 |

Установлено, что от центра болотного массива к переферии снижается мощность торфяной залежи и повышается доля минерального компонента в профилях почв. В связи с этим, диагностирован ряд подтипов почв по трансекте «центр-окраина»: торфяная олиготрофная глеевая иловато-торфяная -глеезем грубогумусированный - перегнойно-глеевая грубогумусированная ожелезненная.

Список литературы Почвенный покров болотного массива на западном склоне горы Северный Басег

- Вомперский С.Э., Сирин А.А, Цыганова О.П., Валяева Н.А., Майков Д.А. Болота и заболоченные земли России: попытка анализа пространственного распределения и разнообразия//Известия РАН. Серия географическая. 2005. № 5. С. 39-50.

- Полевой определитель почв России. М.: Почвенный институт им. В.В. Докучаева, 2008. 182 с.

- Самофалова И.А. Почвы подгольцового пояса -уникальные объекты для включения в Красную книгу почв Пермского края//Актуальные проблемы сохранения биоразнообразия в регионах Российской Федерации. Красная книга как объект экологической экспертизы: материалы межрегиональной научно-практической конф. (Пермь, 27-29 октября 2015 г.)/Пермский гос. нац. Исслед. Ун-т. Пермь, 2015. С. 59-63.

- Самофалова И.А., Кондратьева М.А. Буферность горных почв субальпийского пояса к кислотному воздействию (заповедник «Басеги»)//Научно-практический журнал Пермский аграрный вестник. 2016. № 3 (15). С. 94-103.

- Самофалова И.А., Лузянина О.А. Эколого-генетическая характеристика почв горно-лесного пояса на Среднем Урале//Известия Самарского научного центра РАН. 2013.Т. 15. № 3(4). С. 14261431.

- Самофалова И.А., О.А. Лузянина, Соколова Н.В. Морфолого-генетические особенности почв в субальпийском поясе (Средний Урал)//Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2014. № 1 (60). Часть I. С. 24-28.

- Самофалова И. А., Лузянина О. А. Почвы заповедника «Басеги» и их классификация//Научно-практический журнал Пермский аграрный вестник. 2014. №1 (5). С. 50-60.

- Самофалова И. А., Шутов П. С. Геосистемно-бассейновый подход как основа изучения структуры почвенного покрова//Вестник АГАУ. № 1. 2017. С. 49-57.

- Самофалова И.А., Шутов П.С. Использование ГИС-технологий для пространственной дифференциации геосистем на территории заповедника «Басеги»//Материалы Межрегиональной научно-практической конференции «Геоинформационное обеспечение пространственного развития Пермского края» (19-20 ноября 2015 г., ГИС центр ПГНИУ). С. 112-120.

- Бузмаков С.А. Актуальные вопросы антропогенной трансформации экосистем//Антропогенная трансформация природной среды. 2011. № 1. С. 11-16.