Почвенный покров на участке перехода магистрального газопровода через р. Вилюй (Якутия)

Автор: Оконешникова М.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Почвоведение

Статья в выпуске: 8, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты детального изучения почвенного покрова на южной части трассы газопровода в Центрально-Якутской равнине, охватывающей бассейн среднего течения реки Вилюй. Показано, что структура почвенного покрова и свойства почв изученного участка являются типичными для подзоны средней тайги в отличие от почв северной части трассы, где доминируют криоземы.

Бассейн вилюя, средняя тайга, почвенный покров, палевые почвы

Короткий адрес: https://sciup.org/14082589

IDR: 14082589 | УДК: 631.4:622.691.4

Текст научной статьи Почвенный покров на участке перехода магистрального газопровода через р. Вилюй (Якутия)

Участок газопровода на линии перехода через р. Вилюй расположен в пределах 63º26' с.ш., и формирующиеся здесь типы почв по своим свойствам и составу являются типичными для подзоны средней тайги в отличие от ранее рассмотренных нами почв на северной части трассы газопровода [2].

Методы и объекты исследования. Почвенные исследования проводились в августе 2005 г. в составе полевого отряда Института биологических проблем криолитозоны СО РАН. При изучении почвенного покрова использовались сравнительно-географические, морфологические, картографические методы исследования почв. Почвенные разрезы закладывались на основных элементах рельефа и растительных группи- ровках вдоль проектируемой трассы газопровода. Определение физико-химических свойств и гранулометрического состава почв проводилось общепринятыми методами [3,4].

В геоморфологическом отношении изученный участок приурочен к низким, высоким уровням надпойменных террас и к пойменным участкам р. Вилюй с абсолютными высотами 104–120 м над ур. м. Для левобережной части характерна широкая пойма протяженностью более 2 км с большим количеством озер и временных водотоков. Почвообразующими породами служат песчаные и супесчаные аллювиальные слоистые отложения. Коренной берег крутой, высота составляет 30–40 м над уровнем реки и представляет собой средневысотную аккумулятивно-эрозионную террасу р. Вилюй. Почвообразующие породы в цоколе террас представлены мезозойскими песчаниками и алевритами. Правосторонняя часть поймы значительно меньше по протяженности (менее 1 км). Здесь высокие террасы не встречаются, широко развиты низкие 1 и 2 аккумулятивные террасы высотой 12–20 м над уровнем реки, где преобладают супесчано-суглинистые и суглинистые отложения.

По геокриологическим условиям территория рассматриваемого участка находится в зоне сплошного распространения многолетнемерзлых пород. Мощность сезонного протаивания почв в середине августа на пойме составляла 65–95 см (в отдельных разрезах не обнаружена из-за сильной влажности нижележащих горизонтов), на террасах в зависимости от гранулометрического состава пород колебалась от 68 до 120 см.

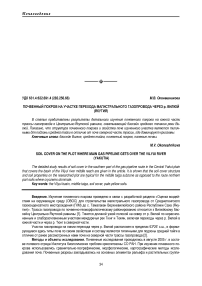

Результаты и обсуждение. По результатам проведенных исследований почвенный покров участка представляют аллювиальные дерновые глеевые и глееватые, аллювиальные дерновые типичные, аллювиальные торфянисто-глеевые, мерзлотные палево-бурые оподзоленные и мерзлотные палевые типичные почвы. Названия почв приводятся по региональной классификации мерзлотных почв [5].

Аллювиальные дерновые глеевые почвы формируются на низкой пойме левого берега под хвощовоосоковыми ивняками с участием герани луговой (разр. 15-05). Формула морфологического строения: А g (0– 9 см) – В g (9–54 см) – ВС g (54–86 см) – С g (86–95 см). Особые отметки: мерзлота не обнаружена, горизонт С g – мокрый тиксотропный песок, на момент описания мгновенно оказался в воде. Эти почвы характеризуются щелочной реакцией среды и низким содержанием гумуса. Гранулометрический состав слоистый – верхняя часть профиля средне- и легкосуглинистая, нижняя – песчаная. Почвы имеют высокую сумму поглощенных оснований с преобладанием катионов кальция и магния. В песчаных слоях сумма оснований значительно снижается (табл.).

Аллювиальные дерновые глееватые почвы встречаются на правом берегу р. Вилюй в березовоивовом лесу с примесью молодой ели. В подлеске присутствуют красная смородина, шиповник, свидина белая. Почвенный покров зеленомошно-бруснично-грушанковый (разр. 9-05). Формула морфологического строения: АО (0–1 см) – АВ g (1–7 см) – В g (7–65 см). Мерзлота 13.08.2005 г. залегала на глубине 65 см.

Показатели свойств мерзлотных почв

|

Горизонт |

Глубина, см |

V, г/см3 |

Гумус, % |

рН (Н 2 О) |

Поглощенные основания, мг·экв/100г почвы |

∑ частиц, <0,01 мм |

|||

|

Ca2+ |

Mg2+ |

Na+ |

∑ |

||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

Аллювиальная дерновая глеевая (разр. 15-05) |

|||||||||

|

Аg |

0-9 |

1,0 |

2,4 |

7,7 |

24,6 |

6,5 |

2,4 |

33,5 |

32,3 |

|

Вg |

9-54 |

1,3 |

2,1 |

7,7 |

18,1 |

8,7 |

1,6 |

28,4 |

26,6 |

|

ВСg |

54-86 |

1,4 |

0,5 |

7,9 |

11,2 |

8,1 |

2,0 |

21,3 |

7,4 |

|

Сg |

86-95 |

1,4 |

0,2 |

7,8 |

2,8 |

1,4 |

1,2 |

5,4 |

4,1 |

|

Аллювиальная дерновая глееватая (разр. 9-05) |

|||||||||

|

АВg |

1-7 |

0,8 |

3,7 |

7,4 |

26,9 |

12,1 |

3,8 |

42,8 |

29,9 |

|

В g |

7-65 |

0,8 |

5,9 |

6,9 |

37,8 |

12,4 |

4,0 |

54,2 |

47,8 |

Окончание табл.

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

Аллювиальная дерновая типичная (разр. 13-05) |

|||||||||

|

А |

2-10 |

1,1 |

3,5 |

7,6 |

22,7 |

11,3 |

3,0 |

37,0 |

35,6 |

|

В |

10-60 |

1,2 |

1,6 |

7,6 |

12,8 |

6,1 |

1,9 |

20,8 |

16,4 |

|

ВС |

60-95 |

1,3 |

0,4 |

7,5 |

2,2 |

1,1 |

1,0 |

4,3 |

43,9 |

|

Аллювиальная дерновая типичная (разр. 10-05) |

|||||||||

|

А |

1-9 |

0,6 |

7,7 |

5,9 |

31,3 |

11,5 |

4,7 |

47,5 |

38,5 |

|

В |

9-64 |

0,8 |

4,1 |

7,4 |

31,7 |

12,4 |

3,4 |

47,5 |

34,4 |

|

ВС |

64-80 |

1,2 |

1,1 |

7,4 |

10,3 |

7,7 |

1,9 |

19,9 |

17,2 |

|

Аллювиальн ая торфянисто-глеевая (разр. 11-05) |

|||||||||

|

АТ |

0-7 |

0,5 |

15,9 |

6,4 |

38,2 |

20,2 |

5,7 |

64,1 |

42,5 |

|

Вg |

7-59 |

1,0 |

6,0 |

6,9 |

35,1 |

12,8 |

3,8 |

51,7 |

50,3 |

|

ВСg |

59-70 |

1,4 |

2,2 |

7,5 |

20,9 |

9,4 |

2,5 |

32,8 |

30,7 |

|

Палево-бурая оподзоленная (разр. 14-05) |

|||||||||

|

А |

2-10 |

1,0 |

2,3 |

5,5 |

4,0 |

2,7 |

0,5 |

7,2 |

7,8 |

|

АЕL |

10-19 |

1,6 |

0,3 |

4,6 |

1,9 |

0,5 |

0,2 |

2,6 |

1,9 |

|

В Fе |

19-76 |

1,6 |

0,3 |

5,6 |

2,8 |

1,3 |

0,2 |

4,3 |

2,1 |

|

ВС Fе |

76-120 |

1,6 |

0,1 |

6,0 |

2,2 |

1,1 |

0,2 |

3,4 |

8,4 |

|

Палевая типичная (разр. 12-05) |

|||||||||

|

АВ |

2-10 |

0,7 |

5,1 |

7,4 |

26,3 |

11,8 |

3,4 |

41,5 |

40,9 |

|

В Са |

10-25 |

1,0 |

2,7 |

7,7 |

17,5 |

5,7 |

1,8 |

25,0 |

47,8 |

|

В h |

25-68 |

1,1 |

3,3 |

7,5 |

15,5 |

4,7 |

1,5 |

21,7 |

48,2 |

В аллювиальных дерновых глееватых почвах реакция среды нейтральная по всему профилю. Содержание гумуса – среднее, некоторое его повышение в минеральном горизонте Вg, видимо, связано с илистыми наносами, о чем свидетельствует существенное утяжеление гранулометрического состава. Почвы насыщены основаниями, более 60% приходится на кальций и более 20% – на магний.

На значительных пространствах средней поймы под разнотравно-злаковыми лугами формируются аллювиальные дерновые типичные почвы (разр. 13-05). Формула морфологического строения: А d (0–2 см) – А (2–10 см) – В (10–60 см) – ВС (60–95 см). Мерзлота 14.08.2005 залегала на глубине 95 см. Аллювиальные дерновые типичные почвы средней поймы имеют слабощелочную реакцию среды и низкое содержание гумуса. Гранулометрический состав почв слоистый: в верхнем и нижнем горизонтах среднесуглинистый, в среднем – песчаный. Эти почвы широко используются как сенокосные угодья.

Аллювиальные дерновые типичные почвы высокой поймы изучены на правом берегу р. Вилюй в ивово-березовом лесу. В подлеске молодая ель, шиповник. Напочвенный покров грушанковый с примесью хвоща и княжека сибирского (разр. 10-05). Формула морфологического строения: О (0–1 см) – А (1–9 см) – В (9– 64 см) – ВС (64–80 см). Мерзлота 13.08.2005 г. залегала на глубине 80 см. Аллювиальные дерновые типичные почвы высокой поймы характеризуются высоким содержанием гумуса, слабокислой реакцией среды и среднесуглинистым гранулометрическим составом в горизонте А. В нижней части профиля содержание гумуса низкое, реакция среды слабощелочная, гранулометрический состав супесчаный.

В плоских замкнутых депрессиях рельефа вокруг озер в условиях избыточного увлажнения под пологом лугово-болотной растительности формируются аллювиальные торфянисто-глеевые почвы (разр. 11-05). Формула морфологического строения: АТ (0–7 см) – В g (7–59 см) – ВС g (59–70 см). Разрез заложен в вейниково-осоковом кочкарном лугу, высота кочек 40–42 см, диаметр 20–25 см. Мерзлота 13.08. 2005 г. залегала на глубине 70 см. Аллювиальные торфянисто-глеевые почвы обладают высоким потенциальным плодородием. Содержание гумуса и поглощенных оснований высокое. Реакция среды в верхнем органогенном горизонте нейтральная, в нижнем минеральном слабощелочная. Величина плотности сложения (V, г/см3) от органической части к минеральной повышается в 2 и более раза. Гранулометрический состав тяжело- и среднесуглинистый.

Кроме рассмотренных почв дерново-лугового и лугово-болотного почвообразования, на наиболее молодых, еще не освоенных или слабо освоенных растительностью участках поймы распространены едва затронутые почвообразованием аллювиальные отложения и слаборазвитые почвы, обозначенные нами на карте-схеме почвенного покрова как пески.

На вершине крутого коренного берега левобережной части реки под толокнянковыми сосняками распространены мерзлотные палево-бурые оподзоленные (широко известные как мерзлотно-таежные оподзо-ленные) почвы с хорошо дифференцированным на генетические горизонты профилем (разр 14-05). Раз-рез14-05 заложен на вершине склона высотой около 40 метров в толокнянковом сосняке. Формула морфологического строения: О (0–2 см) – А (2–10 см) – АЕL (10–19 см) – В Fe (19–76 см) – ВС Fe (76–120 см). Мерзлотные палево-бурые почвы имеют кислую и слабокислую реакцию среды, очень низкое содержание гумуса и поглощенных оснований. Гранулометрический состав песчаный. Несмотря на легкий гранулометрический состав, отмечается незначительное элювиально-иллювиальное распределение илистых частиц по профилю почвы.

В березово-лиственничном разнотравно-брусничном лесу правого берега р. Вилюй формируются широко распространенные в Центральной Якутии мерзлотные палевые типичные почвы. В подлеске присутствуют шиповник и редкие кусты смородины. Выражен полигонально-трещиноватый нанорельеф. Высота полигонов – 0,3 м, диаметр от 1,2 до 1,5 м, трещины шириной 15–25 см. Мерзлота 13.08.2005 г. залегала на глубине 70 см. Следует отметить пятнистое накопление карбонатов в профиле данного разреза, образование которого В.Г. Зольников [6] связывает с бывшими морозобойными трещинами. Ниже приводим морфологическое описание профиля мерзлотной палевой типичной почвы, нарушенной криогенными турбациями (разр. 12-05).

О 0–2 см. Подстилка из сухой хвои, листьев березы, веточек, хвои.

АВ 2–10(25)–40 см. Серый, сухой, комковатый, легкосуглинистый, пронизан корнями, с неровной границей, слева до 25 см, в середине – до 10 см и справа до 40 см.

В Са 10–25 см. Фрагментарный, небольшим пятном вклинивается в середину горизонта АВ. Палевобурый, свежий, пронизан корнями, комковатый, суглинистый, вскипает от НCI.

В h 25(40)–68 см. Неоднородный, бурый, с темно-серыми гумусовыми потеками, пронизан редкими корнями, суглинистый, не вскипает от НCI.

Мерзлотные палевые типичные почвы формируются на породах суглинистого гранулометрического состава и имеют слабо дифференцированный профиль с монотонной палево-бурой окраской по всему профилю, нет передвижения илистых частиц. Во всех горизонтах содержание физической глины более 40%, и по гранулометрическому составу они характеризуются как тяжелосуглинистые. Эти почвы имеют слабощелочную реакцию среды по всему профилю, среднее содержание гумуса в верхнем горизонте АВ, в минеральных – низкое. По сравнению с карбонатным горизонтом В Са в иллювиально-гумусированном горизонте В h отмечается некоторое повышение содержания гумуса в результате миграции подвижных гумусовых веществ (ретинизации гумуса) к нижележащей надмерзлотной части профиля почвы. Поглощающий комплекс насыщен основаниями. Сумма поглощенных оснований во всех горизонтах высокая с преобладанием катионов кальция (более 60%) и магния (более 20%).

Заключение. Разнообразие почв на изученном участке газопровода определяется ландшафтной структурой бассейна р. Вилюй и литологическим составом почвообразующих пород. На высокой террасе левобережной части на бескарбонатных песчаных отложениях под сухими толокнянковыми сосняками формируются мерзлотные палево-бурые оподзоленные почвы с элювиально-иллювиальной дифференциацией профиля и кислой реакцией среды. На низкой аккумулятивной террасе правобережной части на лессовидных суглинках под разнотравно-брусничными лиственничниками формируются широко распространенные в подзоне средней тайги мерзлотные палевые типичные почвы со слабо дифференцированным профилем, наличием аккумулятивно-карбонатного горизонта и щелочной реакцией среды. Суглинистый гранулометрический состав, высокая водоудерживающая способность и меньшая глубина залегания мерзлоты в палевых типичных почвах способствуют более интенсивному проявлению криогенных процессов и слабой дифференциации профиля, чем в палево-бурых оподзоленных песчаных почвах.

На различных уровнях поймы в соответствии с изменением водного режима почв встречаются аллювиальные дерновые глеевые и глееватые, дерновые типичные и торфянисто-глеевые почвы. Наибольшего развития как по площади, так и по видовому разнообразию достигают в этих поймах разные подтипы дерновых почв. Как сенокосные угодья широко используются аллювиальные дерновые типичные почвы под пышной луговой растительностью.