Почвообразующие породы - ключ к пониманию самобытности почвообразования в Западном Забайкалье

Автор: Убугунов Василий Леонидович, Убугунова Вера Ивановна

Журнал: Природа Внутренней Азии @nature-inner-asia

Рубрика: Байкальский регион, Россия

Статья в выпуске: 4 (5), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье обсуждены особенности почвообразующих пород Западного Забайкалья на примере песчаных отложений Баргузинской котловины. Исследования показали, что рН верхней толщи песков (n=59) составляет 8,8±0,04 при 95%-ном доверительном интервале 8,7-8,9. Щелочность изученных пород связана со спецификой крупнейшего в мире Ангаро-Витимского батолита, представленного в горном обрамлении депрессии баргузинским высококалиевым известково-щелочным, чивыркуйским известково-щелочным и переходным зазинским комплексами пород. Щелочной фон горных пород повсеместно наследуется почвами, нарушает классические схемы их развития и создает сложности при систематике почвенного разнообразия, особенно в лесной и лесостепной зонах. Даже при относительно высоком количестве атмосферных осадков на щелочных песках под лесами формируются неоподзоленные и карбонатные почвы. При изучении почв Западного Забайкалья следует учитывать особенности свойств щелочных гранитов А-типа.

Баргузинская котловина, ангаро-витимский батолит, граниты, пески, почвы

Короткий адрес: https://sciup.org/148317992

IDR: 148317992 | УДК: 631.48

Текст научной статьи Почвообразующие породы - ключ к пониманию самобытности почвообразования в Западном Забайкалье

Почва на 90–99% состоит из минеральной части, которая через свой вещественный состав оказывает влияние на минералогический, химический, гранулометрический состав почв, их физико-химические свойства, водно-воздушный, тепловой, пищевой режим [Самойлова, 1983; Гагарина, 2004]. До настоящего времени роль литологического фактора в формировании почв Западного Забайкалья остается слабо изученной. Анализ имеющихся публикаций по региону показывает, что при рассмотрении закономерностей пространственного распределения почв основной акцент почвоведами, как правило, делается на влияние геоморфологического, геокриологического строения, климата, растительности [Прасолов, 1927; Соколов, 1958; Ногина, 1964; Мартынов, 1965; Копосов, 1983; Краснощеков, Горбачев, 1987; Цыбжитов, Убугунова, 1992; Убугунов и др., 2016], водно-температурные режимы [Цыбжитов, 1971; Вторушин, 1982; Куликов и др., 1986; Дугаров, Куликов, 1990; Бадмаев, 2008]; продукционные процессы почв в зоне рискованного земледелия [Убугунов и др., 2000; Меркушева и др., 2006], своеобразие органической составляющей почв [Чимитдоржиева, 1990; Абашеева, 1992]. Характеристика геологического и литологического строения практически однотипна в работах почвоведов различных лет. В основном рассматриваются генетические типы отложений (элювий, делювий, пролювий, аллювий), щебни-стость, скелетность, выветрелость, гранулометрия. Более подробно анализ геологического строения и разнообразие горных пород региона и их свойств приводится в работах М. М. Михайленко [1967], где рассмотрен химический состав базальтов хилокской свиты, сиенитов витимканского комплекса и диоритов атар-ханского комплекса, распространенных в пределах Хоринского и Заиграевского районов Бурятии на Худунском, Торском хребтах, в бассейнах рек Хархасаты, Нахалы, Маракты, Горхона и Зыргылея. Отмечается слабая насыщенность кремнеземом (49,7–66,8%) и повышенное содержание натрия (2,8–4,8%).

В монографии Н. А. Ногиной [1964] имеются единичные данные по валовому составу и гранулометрии горных пород гольцовой части Хамар-Дабанского и Баргузинского хребтов, а также Витимского плоскогорья и среднегорного хребта Улан-Бургасы. Приводятся сведения по физико-химическим свойствам, гранулометрическому и валовому составу мелкоземистых наносов котловин. Автор обращает внимание на преобладание песчаных фракций в их составе, высокие показатели значений рН, низкую емкость катионного обмена и слабую насыщенность кремнеземом. В результирующих выводах по условиям почвообразования Н. А. Ногиной роль горных пород в процессах почвообразования не упоминается, главное внимание уделено контрастности ландшафтов, связанных со своеобразием горной территории, экстраконтинентальным климатом, геокриологическими условиями.

В работе И. А. Ишигенова [1972] также имеются некоторые сведения о гранулометрическом и вещественном составе почвообразующих пород. К сожалению, в большинстве случаев исходная порода не указана или дано не совсем ясное название (гранит-базальт (5-В, 2-е)). Кроме того, гранулометрический состав дается по одним пробам, а химические свойства — по другим, что не позволяет в полной мере провести анализ связи пород и почвообразования. Достаточно полная информация по геологическому строению гор Прибайкалья приведена в монографии Г. Ф. Копосова [1983]. Показано петрографическое разнообразие разновозрастных формаций этой территории и химический состав магматических пород. Однако сводка носит обобщенный характер, приводятся только средние показатели выборки с числом определений от 20 до 169, поэтому для однозначного выявления роли литологического фактора в почвообразовании этих сведений недостаточно.

Данные по валовому составу, химическому составу различных горных пород Чивыркуйского, Баргузинского, Икатского, Улан-Бургасского Цаган-Дабанского, Худунского, Цаган-Хуртейского хребтов приводятся в монографии Ц. Х. Цыб-житова, В. И. Убугуновой [1992]. Но в работе эти данные при обсуждении материала не учитываются.

Следует отметить, что в последние годы появился ряд публикаций, в которых стали обращать повышенное внимание роли почвообразующих пород в формировании свойств подбуров [Балсанова и др., 2015] и вертисолей [Kovda et al., 2017].

Большой объем накопленного фактического материала по геологическому строению Западного Забайкалья позволяет предположить, что литологический фактор может быть важным ключом к пониманию самобытности почв региона. Многолетние почвенные исследования, проведенные нами в Иволгинской, Орон-гойской, Удинской, Баргузинской, Тункинской, Тугнуйской котловинах, на Витимском плоскогорье, в хребтах Восточного Саяна Хамар-Дабан, Джидинский, Калининский, Ганзуринский, Кижингинский, Зусинский, Баргузинский, Икат-ский, Верхнеангарский, Южно-Муйский и др., показали высокую неоднородность литологического фона. Использование всех остальных факторов почвообразования (в т. ч. геоморфологического, геокриологического, климата, растительности) до настоящего времени не позволило ответить на вопросы, касающиеся различий почв Забайкалья и европейской части России.

Учитывая слабую изученность роли литологического фактора в процессах почвообразования в Забайкалье, мы попытались внести свой вклад в освещение данного вопроса. Для этого были исследованы песчаные породы Западного Забайкалья, широко распространенные в кайнозойских и части мезозойских котловин Западного Забайкалья [Иванов, 1966]. Пески являются хорошо сортированным обломочным материалом горных пород, слабо затронутых выветриванием. Для оценки влияния пород на формирование почв был выбран интегральный индикатор различных почвообразовательных процессов — рН.

Объекты и методы исследований

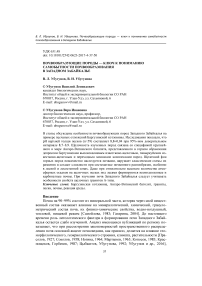

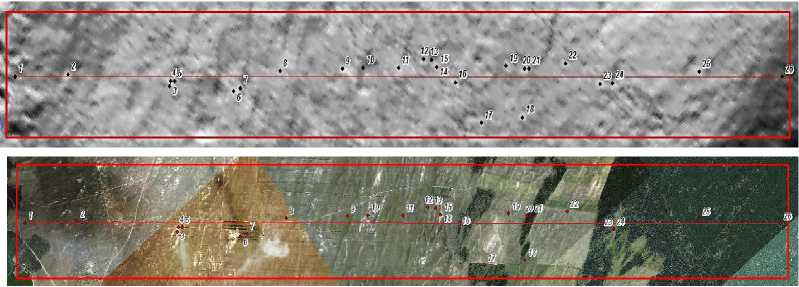

Для оценки рН почвообразующих пород были заложены полнопрофильные почвенные разрезы в центральной части Баргузинской котловины на геоморфологическом полигон-трансекте в урочище Верхний Куйтун на одноименном песчаном массиве. Верхний Куйтун представляет собой линзовидное тело с обтекаемыми формами, прислоненное восточной частью к борту Икатского хребта, и является хотя и весьма крупным, но вполне типичным песчаным образованием для всех кайнозойских котловин Байкальской рифтовой зоны и ряда мезозойских депрессий Селенгинского среднегорья. Максимальные гипсометрические отметки массива составляют 730 м, что на 230 м выше современной пойменной части р. Баргузин в районе исследований. Полигон-трансект поперечно пересекал песчаный массив с азимутом 127,18° (рис. 1). Протяженность трансекта составила 23 км, ширина — 3 км. Перепад минимальной (513 м) и максимальной (718 м) высоты был равен 215 м, средний уклон — 0,41°. В площадь полигон-трансекта вошли степные, лесостепные и лесные экосистемы, где было заложено в общей численности 26 опорных почвенных разрезов глубиной 2,0 м.

Рис. 1. Отмывка рельефа, космоснимок, геоморфологический профиль полигон-трансекта Верхний Куйтун и локализация почвенных разрезов

На полигон-трансекте было заложено 26 почвенных разрезов, в которых отбирались почвообразующие породы. Для разделения почвообразующих пород от почвенных или переходных слоев, существенно затронутых почвообразованием, при отборе образцов для статистического и последующих анализов рассматривали профильное распределение значений рН, содержания карбонатов, гумуса, фракций гранулометрического состава, сухого остатка и некоторых анионов и катионов (НСО3-, СО32- и Na+), определяемых в водной вытяжке. В результате была сформирована выборка, состоящая из 59 образцов из 24 точек (табл. 1). Для сравнения почвообразующих песков песчаного массива с более свежими породами, поступающими в котловину, изучали также песчаные аллювиальные отложения сухого русла горной реки Талинга (правый приток р. Баргузин).

Таблица 1

Географические координаты почвенных разрезов, высота над уровнем моря, растительные формации ключевых площадок

|

№ |

№ точки |

Координаты |

Высота над ур.м., м |

Тип растительности |

|

|

N |

E |

||||

|

1 |

ВКС 1 |

54,40694° |

110,46081° |

524 |

степь |

|

2 |

ВКС 2 |

54,39889° |

110,48058° |

538 |

степь |

|

3 |

ВКС 3 |

54,38070° |

110,51486° |

529 |

степь |

|

4 |

ВКС 4 |

54,38142° |

110,51625° |

529 |

степь |

|

5 |

ВКС 5 |

54,38064° |

110,51767° |

526 |

степь |

|

6 |

ВКС 6 |

54,36950° |

110,53694° |

541 |

степь |

|

7 |

ВКС 7 |

54,36900° |

110,54003° |

539 |

степь |

|

8 |

ВКС 8 |

54,36539° |

110,55803° |

547 |

степь |

|

9 |

ВКС 9 |

54,35569° |

110,58117° |

556 |

степь |

|

10 |

ВКС 10 |

54,35258° |

110,58881° |

565 |

степь |

|

11 |

ВКС 11 |

54,34678° |

110,60161° |

591 |

степь |

|

12 |

ВКС 12 |

54,34431° |

110,61269° |

602 |

степь |

|

13 |

ВКС 13 |

54,34303° |

110,61533° |

605 |

степь |

|

14 |

ВКС 14 |

54,34089° |

110,61552° |

606 |

степь |

|

15 |

ВКС 17 |

54,32453° |

110,61978° |

655 |

лесостепь |

|

16 |

ВКС 18 |

54,31881° |

110,63580° |

678 |

лесостепь |

|

17 |

ВКС 19 |

54,32989° |

110,64083° |

653 |

лесостепь |

|

18 |

ВКС 20 |

54,32644° |

110,64709° |

660 |

лесостепь |

|

19 |

ВКС 21 |

54,32575° |

110,64855° |

668 |

лесостепь |

|

20 |

ВКС 22 |

54,32075° |

110,66289° |

677 |

лесостепь |

|

21 |

ВКС 23 |

54,31186° |

110,67100° |

706 |

лес |

|

22 |

ВКС 24 |

54,30997° |

110,67564° |

703 |

лесостепь |

|

23 |

ВКС 25 |

54,29781° |

110,70944° |

716 |

лес |

|

24 |

ВКС 26 |

54,28361° |

110,73742° |

686 |

лес |

|

25 |

р.Талинг а |

54,560319° |

110,628132° |

523 |

– |

При изучении использовались сравнительно-географические, морфологические, физико-химические, агрохимические методы [Аринушкина, 1970; Агрохимические…, 1975]. Статистические расчеты проводили с использованием компьютерных программ Excel и Statistica.

Результаты

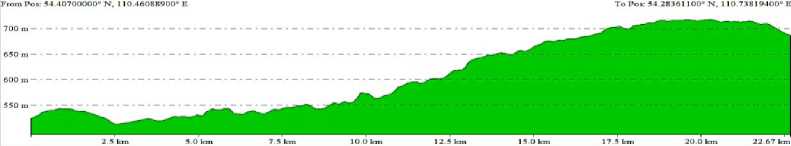

Песчаные породы в урочище Верхний Куйтун имели песчаный гранулометрический состав с заметным преобладанием фракций мелкого (55,2%), крупного и среднего (суммарно 39,4%) песка. На долю остальных фракций приходилось только 5,6%. Среди них можно выделить крупную пыль (1,9%) и ил (2,3%). Содержание средней и мелкой пыли в песках близко к нулевым значениям (0,23– 0,22%). Содержание песчаных фракций (1–0,25 и 0,25–0,05 мм) было весьма изменчивым и характеризовалось большим диапазоном концентраций — от 2 до 93%. Несмотря на большой размах значений, общая доля песчаных фракций абсолютно доминировала в гранулометрическом составе, т.к. уменьшение количества одной фракции одновременно компенсировалось увеличением другой, а зависимость между ними была близка к идеальной (R2=0,991) (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость между содержанием в почвообразующих породах урочища Верхний Куйтун фракций песка (1,0–0,25 и 0,25–0,05 мм), n=59

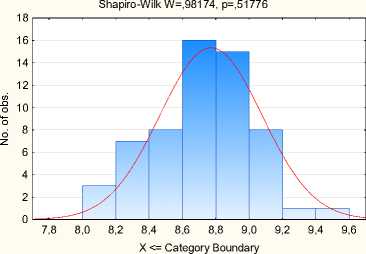

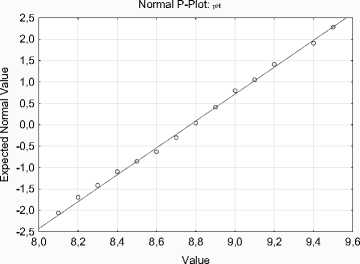

рН песчаных почвообразующих пород песчаного массива Верхний Куйтун с высокой степенью достоверности по всем статистическим показателям имела нормальное распределение (рис. 3, табл. 2).

Среднее значение рН песков составило 8,8±0,04. Размах вариаций был достаточно широким — от слабо до сильнощелочной реакции среды 8,1–9,5, но основная масса значений (95%) находилась в щелочном диапазоне (8,7–8,9).

K-S d=,10319, p> .20; Lilliefors p<,15

Median, Inter-quartile Range & Non-outlier Range -------- 1 □ —I --------

■—в—■

8,2 8,4

8,8 9,0

9,2 9,4 9,6 9,8

Рис. 3. Графические характеристики нормальности распределения значений рН в песчаных почвообразующих породах

Таблица 2

Описательные статистики значений рН в песчаных почвообразующих породах

|

Показатель |

рН |

|

N |

59 |

|

Распределение |

нормальное (K-S d=0,10319, p>0,20; SW-W=0,98; p=0,52) |

|

Среднее |

8,77 |

|

Ошибка среднего |

0,04 |

|

Медиана |

8,80 |

|

Мода |

8,90 |

|

Частота моды |

10 |

|

Минимум |

8,1 |

|

Максимум |

9,5 |

|

95%-ный доверительный интервал |

8,69–8,85 |

|

Стандартное отклонение |

0,307 |

|

Коэффициент вариации (V), % |

3,50 |

|

Асимметрия |

-0,11 |

|

Эксцесс |

-0,11 |

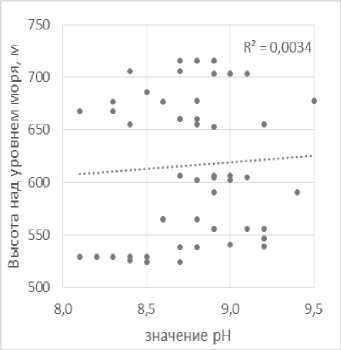

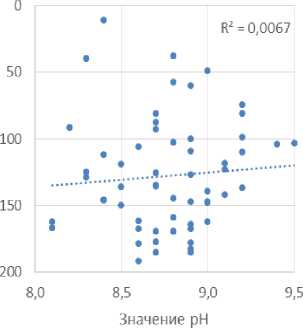

Поскольку точки отбора расположены на геоморфологическом профиле с перепадом высот до 215 м, была проведена проверка на наличие корреляционной связи между рН песков почвообразующих пород, гипсометрическим уровнем, а также глубиной отбора образцов (рис. 4).

а

Рис. 4. Связи между рН песков почвообразующих пород с гипсометрическим уровнем точек (а) и глубиной отбора образцов (b)

b

По полученным трендам сколько-нибудь значимых связей не выявили. Смена растительности от степной до лесной, обусловленная высотной поясностью, не оказала влияния на рН почвообразующих пород в пределах изученных глу- бин. Следует отметить, что в двух разрезах из 26 на вскрытой мощности не обнаружены образцы песков, соответствующих типичным почвообразующим породам, что объясняется активным синлитогенезом поверхности, наличием погребенных гумусовых, карбонатных горизонтов или их фрагментов и подтверждается высокой неоднородностью профильного распределения гранулометрических фракций.

Таким образом, статистическая обработка данных показала достоверную нормальность распределения значений рН и указала на отсутствие значимых факторов, определяющих неоднородность рН в почвообразующих породах песчаного массива, что подтверждается также корреляционным анализом. Поэтому можно полагать, что аккумуляция песков верхней толщи массива происходила в однородных условиях.

Свежие аллювиальные пески, поступающие с водными потоками из горного обрамления котловины, отобранные в пересохшем русле р. Талинга, имели меньшие значения рН (8,1).

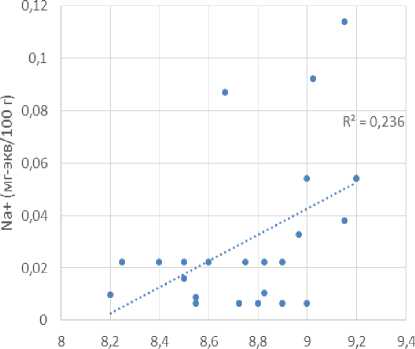

Связь рН с содержанием водорастворимого натрия в песках по усредненным для точек значений — положительная (рис. 5) и имеет среднюю тесноту корреляции (r=0,49). Естественно, что в повышении рН определенную роль играет также инситное выщелачивание солей из песков.

pH

Рис. 5. Связь значения рН почвообразующих пород с содержанием водорастворимого натрия. Для построения графика взяты усредненные значения по изученным точкам (n=24)

Обсуждение

Пески широко распространены во всех впадинах Байкальской рифтовой зоны и Селенгинского среднегорья. Они являются продуктами разрушения пород крупнейшего в мире Ангаро-Витимского батолита (~150 тыс. кв. км, протяженность 800 км, ширина от 50 до 250 км, средняя мощность 5–7 км) (Литвиновский и др., 1993). Эта гранитная провинция на большей части своей площади (около 70–80%) сложена разнообразными по текстуре и структуре олигоклаз-микроклиновыми известково-щелочными гранитами. Вмещающие батолит толщи сложены преимущественно разнообразными рифейскими гнейсами, кристаллическими сланцами и терригенно-карбонатными породами, метаморфизованными в эпоху каледонской коллизии [Гордиенко, 1987; Литвиновский и др., 1993]. Граниты Ангаро-Витимского батолита относятся к гранитам А-типа [Цыганков, 2014]. Большинство гранитов этого типа (анорогенные или щелочные) приурочено к внутриконтинентальным рифтовым комплексам [Gobbing, 1996] и характеризуется высоким содержанием суммы щелочей (Na2O+K2O), высокими значения соотношения FeO/MgO и низким содержанием Al2O3, CaO, MgO [Wha-lenetal., 1987; Eby,1992]. Несмотря на то, что Ангаро-Витимский батолит занимает огромную территорию с несколькими структурно-формационными зонами, породообразующие элементы имеют близкий геохимический состав. Высокое содержание калия и натрия оказывает влияние на большой диапазон щелочности: от известково-щелочной до щелочной [Носков, 2011]. Настолько широкие вариации этого показателя не характерны для большинства известных батолитов мира [Бородин, 2006].

В пределах Забайкальского сектора обширной щелочно-гранитоидной области известно около 350 массивов. Они формировались в течение 55–60 млн лет (~330–~275 млн лет назад) в позднепалеозойский магматический цикл. Гранито-идный магматизм в течение этого времени эволюционировал от типично корового (баргузинский комплекс) до типично мантийного (нижне-селенгинский и ран-некуналейский комплексы). В составе пород чивыркуйского и зазинского комплексов присутствуют примерно в равных соотношениях древнекоровый и мантийный компоненты [Цыганков, 2014].

В период горно-покровных плейстоценовых оледенений происходил снос больших объемов измельченных горных пород и накопление их в виде песков в озерных ваннах [Еникеев, 2009]. В результате выветривания формировались преимущественно мелкозернистые пески, а в районах развития озер – пылеватые пески. В таких песках сохранились от выветривания почти все первичные минералы, вплоть до карбонатов. По минералогическому составу это преимущественно кварцполевошпатовые пески. Содержание кварца варьирует в широких пределах — от 20 до 84%, полевого шпата — от 10 до 68% [Иванов, 1966]. Минералы представлены окатанными и неокатанными зернами неправильной угловатой формы, имеют шероховатую, неровную форму, иногда покрыты буроватым налетом окислов железа. Минералогический состав эолового песка почти не отличается от песка, транспортированного от мест своих источников. По химическому составу содержание оксидов кремнезема варьирует от 60,4 до 68,9 %; R 2 O 3 – 17,9 – 20,3%, CaO + MgO – 5,4 – 10,4%, K 2 O – 3,0 – 4,3%, Na 2 O – 2,7 – 3,5%.

В Баргузинской котловине встречаются выходы баргузинского, зазинского и чивыркуйского комплексов [Цыганков, 2014]. Граниты баргузинского комплекса (330–310 млн лет) включают массивные гнейсовидные и порфировидные разновидности пород, в которых содержание SiO2 варьирует в диапазоне 68–77% при концентрации K2O — 3,5–6%, что соответствует высококалиевой известковощелочной серии. Чивыркуйский комплекс (305–285 млн лет) низкокремнеземни- стых гранитоидов и подчиненных габброидов включает кварцевые монцониты, гранодиориты и кварцевые сиениты, а также базиты повышенной калиевой щелочности. Это граниты известково-щелочной серии. Зазинский комплекс (305– 285 млн лет) включает в основном граниты с подчиненным количеством кварцевых сиенитов. Породы этого комплекса занимают промежуточное положение в поле высококалиевой известково-щелочной (А-граниты) и субщелочной серий (I-, S- и V-типов). По геохимическим характеристикам граниты и кварцевые сиениты зазинского комплекса – переходные от высококалиевых к субщелочным.

Песчаные почвообразующие породы доминируют практически во всем внутреннем поле Баргузинской депрессии, за исключением ее самой южной части. Свежие пески, приносимые водными потоками из горного обрамления, имеют щелочную рН (8,1). Пески, длительное время присутствующие в котловине и выступающие в роли почвообразующих пород на песчаных массивах, в результате гипергенеза, высокой водопроницаемости и ливневого характера выпадения осадков дополнительно обогащаются солями, вымытыми из вышележащих почвенных слоев. Итогом является увеличение значений рН до 8,7–8,9. Теоретически возможно также инситное выщелачивание солей и аккумуляция солей непосредственно в самой песчаной толще.

В результате наличия своеобразного литологического субстрата в Западном Забайкалье отмечается частичная или полная заторможенность подзолообразовательного и альфегумусового процессов в почвах лесной зоны. В облесенных частях котловин и, реже, в их горном обрамлении под таежной растительностью встречаются почвы с аккумулятивно-карбонатными горизонтами (ВСА). В почвах контактной зоны леса и степи повсеместно наблюдается наличие карбонатов в ВСА в виде сплошной или диффузной мучнистой присыпки.

Заключение

Особенности и этапы развития Ангаро-Витимского батолита, выветривание щелочных и субщелочных гранитов в горных областях, аккумуляция обломочного материала в виде песчаных массивов в кайнозойских и мезозойских котловинах Западного Забайкалья привели к созданию общего щелочного и субщелочного фона для почвообразования и функционирования экосистем. Для гранитов и продуктов их разрушения характерны региональные особенности: окарбоначен-ность, полиминеральность, щелочность, засоленность. Щелочной фон горных пород повсеместно наследуется почвами и нарушает классические схемы их развития. В результате своеобразного литологического субстрата в Западном Забайкалье отмечается частичная или полная заторможенность подзолообразовательного и альфегумусового процессов в почвах лесной зоны. В облесенных частях котловин и, реже, в их горном обрамлении под таежной растительностью встречаются почвы с аккумулятивно-карбонатными горизонтами. В почвах контактной зоны леса и степи повсеместно наблюдается наличие аккумулятивно-карбонатного горизонта в виде сплошной или диффузной мучнистой присыпки. Результаты проведенных исследований дают повод специалистам в области почвоведения больше внимания уделить субстантивному фактору, а региональную специфику литологии считать ключом к пониманию самобытности почв, особенно в лесостепной и лесной зонах.

Исследования выполнены при финансовой поддержке в рамках Комплексной программы фундаментальных исследований СО РАН (II.2). «Экосистемы песчаных массивов Прибайкалья и Забайкалья: разнообразие, инвентаризация и закономерности пространственного распределения» № АААА–А16–116020310278–5; ФАНО 0337–2015–0001; аналитические и картографические работы за счет средств бюджета по теме «Эволюция, функционирование и эколого-биогеохимическая роль почв Байкальского региона в условиях аридизации и опустынивания, разработка методов управления их продуктивными процессами» № АААА–А17–117011810038–7; ФАНО 0337–2016–0005

Список литературы Почвообразующие породы - ключ к пониманию самобытности почвообразования в Западном Забайкалье

- Абашеева Н. Е. Агрохимия почв Забайкалья. Новосибирск: Наука, 1992. 214 с.

- Агрохимические методы исследования почв. М.: Наука, 1975. 656 с.

- Аринушкина Е. В. Руководство по химическому анализу почв / Е. В. Аринушкина. М.: Изд-во МГУ, 1970. 487 с.

- Бадмаев Н. Б. Координатный анализ и принципы распознавания. Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2008.206 с.

- Балсанова Л. Д., Гынинова А. Б., Бадмаев Н. Б. Роль литогенной основы в формировании разнообразия дерново-подбуров в Забайкалье // Доклады РАСХН. 2015. № 6. С. 28-31.