Почвоподобные образования диапировых конструкций Байкальской рифтовой зоны

Автор: Убугунов Василий Леонидович, Убугунова Вера Ивановна, Хитров Николай Борисович, Ямнова Ирина Аркадьевна, Лебедева Марина Павловна, Насатуева Цымпилма Намтоевна

Журнал: Природа Внутренней Азии @nature-inner-asia

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 1 (23), 2023 года.

Бесплатный доступ

Почвы северо-запада Баргузинской котловины формируются в области разгрузки газо-гидротермальных флюидов. Исследования проводили в районе Кучигерских источников, на берегу болота - коллектора гидротермальных вод. Как показали исследования, в холодный период года в результате формирования ледяного «панциря» на поверхности болота и фазового расширения воды при кристаллизации возникает горизонтальное давление льда на береговые позиции. Профиль почв в зоне вмещения мерзлотного диапира претерпевает значительные трансформации, которые выражаются в турбации слоев, нарушении порядка их залегания, фрагментировании на морфоны, смешении материала. Для компенсации бокового давления происходит выпирание грунта вверх с образованием в микрорельефе протяженных прибрежных и береговых валов и валиков. Одновременно с этим поверхностная мерзлота, являясь непроницаемой для выходящих в болоте газовых эманаций, вынуждает их разгружаться, обходя ледовую пробку, т. е. у берегов по трещинам, возникающим при коллизионных турбациях в диапировых валах. Таким образом, кроме физического криогенного влияния береговые валы испытывают (главным образом в холодный период) термальное и химическое воздействие от проходящих газов. Описанные процессы морфологически проявляются в профиле в виде большого числа неупорядоченных прослоек, пятен, вертикальных, субвертикальных или горизонтальных полос, клиньев, фрагментов почвенных слоев и т. д. Для изученных почв характерен широкий диапазон варьирования гранулометрического состава, значений рН, активности ионов, засоления, содержания гумуса. Классическая система сложения горизонтов сохраняется только на прибрежном участке траншеи (5,8 м). Чередование гумусового и (квази)глеевого импрегнированного горизонта наиболее типично на отрезке 6,1-8 м. Наиболее сложный профиль почв с многочисленными турбациями и морфонами, различными формами органического вещества и свойствами формируется в коллизионной зоне, где наблюдаются максимальные проявления мерзлотного и эндогенного факторов (гребень вала, длина 9,5 м).

Эндогенные процессы, мерзлота, почвы, морфотипы органического вещества

Короткий адрес: https://sciup.org/148326743

IDR: 148326743 | УДК: 631.417 | DOI: 10.18101/2542-0623-2023-1-79-97

Текст научной статьи Почвоподобные образования диапировых конструкций Байкальской рифтовой зоны

Почвенный покров северо-западной части Байкальского рифта (Улюнханская впадина, Кучигерское термальное поле) формируется при сложном сочетании экзо- и эндогенных факторов почвообразования, в результате которых развиваются контрастные и крайне неоднородные почвенные комплексы [Жамбалова, 2018; Эндогенный фактор... 2018; Убугунов и др., 2020 а, б]. Влияние восходящих газо-гидротермальных флюидов проявляется в изменении микрорельефа поверхности (кочковато-мелкобугристый, мелкогребенчатый, валиковый) и проявлении турбированности почв [Морфология почв... 2019]. В пределах активного влияния Кучигерских гидротерм обнаружены многочисленные диапировые постройки в виде валообразных складок. Они имеют различные размеры, расположены преимущественно внутри болотных массивов в виде островов между участками активной разгрузки флюидов либо фрагментарно оконтуривают берега болот. Поверхностная и внутрипочвенная разгрузка гидротерм оказывает локальный отепляющий эффект. В то же время из-за длительного и очень холодного зимнего периода отмечается сезонное промерзание почв на разных участках до глубины 50–80 см.

Целью работы явилось рассмотрение морфологического и микроморфологиче-ского строения, некоторых физико-химических свойств почв болотного массива, диапировых валов и межваликового понижения в пределах почвенной траншеи для установления гипотезы о ведущей роли криогенного фактора в формировании неоднородных геоморфологических микроструктур и почв. Наиболее оптимальным является профильно-траншейный метод исследования, который позволяет проследить смену строения почвенного профиля и свойств почв как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях.

Объекты и методика исследований

Исследования проводились в крупнейшей суходольной впадине Байкальского рифта, расположенной в ее северо-западной части — Баргузинской котловине. В этом районе отмечается максимальный тепловой поток [Голубев, 2007], самопроизвольный выход свободных газов [Исаев, 2006], густая сеть тектонических разломов и разгрузка многочисленных термальных вод кульдурского типа [Пространственное распределение... 2022].

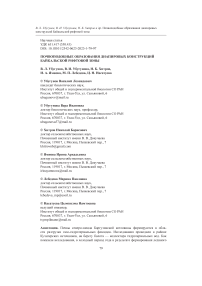

Объектом детального исследования явились 6 вертикальных колонок пробо-отбора, заложенных в почвенной траншее на длинах от 5,8 до 9,5 см. Координаты участка исследований: 54°52'44,8" с. ш., 110°59'59,2" в. д., высота над уровнем моря — 518 м. На рассмотренном отрезке отмечаются неоднородное геоморфологическое строение поверхности и контрастный растительный покров. Участок включает краевую часть болота (длины 5,8; 6,1), представленную небольшим валиком, протягивающимся по контуру болота, и следующие за ним береговые валы, объединенные в один составной вал с двумя гребнями понижения (8,0; 8,3; 8,5 м) и большой диапировый вал (9,5 м) (рис. 1).

При изучении физико-химических свойств почв руководствовались общепринятыми методами исследований [Агрохимические методы... 1975]. Классификация и диагностика почв проводилась согласно положениям [Классификации... 2004].

В процессе выполнения работ по отображению рельефа местности использовался нивелирный ход. Микроморфологические исследования проводились в шлифах, изготовленных из микромонолитов ненарушенного строения. Шлифы изучались в проходящем (PPL) и поляризованном (XPL) свете под поляризационным микроскопом Olympus BX51 с набором окуляров и объективов, позволяющим получать увеличения х40-х200. Для обработки изображений использовано программное обеспечение Olympus Stream-Basic. Описание микропризнаков проведено по международной классификации (Stoops, 2021).

Результаты исследований

Проведенные многолетние исследования на Кучигерском термальном поле выявили повсеместное пучение грунта, которое, на наш взгляд, вызвано газогидротермальными процессами, создающими условия восходящего давления с поднимающимися эндогенными флюидам [Эндогенный фактор... 2018; Морфология почв... 2019; Убугунов и др., 2020]. В то же время не исключено влияние и мерзлотных процессов. В местах разгрузки термальных вод в зимний период отмечается образование поверхностного ледяного «панциря». В остаточном виде сезонная мерзлотность была установлена нами в летнее время (июнь 2018 г.) в единичных разрезах в виде небольшой льдистой прослойки (1–3 см) в мелководной части болота на глубинах 30–55 см. Глубже температура повышалась, что свидетельствует о термальном влиянии источников. При вскрытии почвенной траншеи (КД–3) под прибрежным валиком в июне также была обнаружена остаточная льдистая прослойка (2 см) на глубине 60 см от гребня.

Изученные морфоструктуры представляют собой резко выделяющиеся в рельефе валы с относительной высотой до 0,5 –1,0 м и более. В результате пучения поверхности и бокового инъективного внедрения нового материала в профиле почв отмечены признаки турбации от слабых (в виде волнистого залегания исходных почвенных слоев) до очень сильных (в виде разрыва горизонтов, фрагментации на отдельные морфоны с внедрением клиньев нижележащих слоев и переотложением изверженного материала на поверхности исходных почв). Наиболее типичными являются профили почв с нарушенным строением, представляющие собой систему морфонов разной формы, размеров, ориентации, строения и состава, отражающие перемещение материала при росте вала.

На рисунке 1 представлен фрагмент траншеи. На этом отрезке общей длиной 3,6 м встречены различные морфоны. Ниже охарактеризуем горизонты, отражающие почвенные процессы.

Поверхностные гумусовые и органогенные горизонты хорошо диагностируются только в болотных почвах прибрежного валика. Они представлены перегнойным горизонтом буровато-серого цвета, состоящим из полуразложившихся остатков растительности, густо пронизанных живыми корнями. Остаточные перегнойные горизонты или их фрагменты в сухом виде встречаются также и в нетипичных для их образования участках — в верхней части основных диапировых валов. Это может свидетельствовать о том, что ранее гребень вала располагался на уровне болота.

В болотном массиве отмечали наличие сизоватого глеевого горизонта (G), залегающего непосредственно под органогенным. Он наиболее типичен для почв, формирующихся на болотном массиве, имеет сизоватый цвет, представляет собой слабо выраженный слоистый среднезернистый мокрый песок, обладает тиксо-тропностью. При росте вала и подъема этого горизонта выше уровня болота, его достаточной аэрации и аккумуляции в нем солей с соответствующим повышением значений рН глей менял окраску на бледно-оливковую и приобретал признаки квазиглеевого (Q).

На отрезке 6,1–8,5 м отмечается восходящее залегание гор. G параллельно поверхности почвы. На длине 8,6 м горизонт резко прерывается, упираясь в находящуюся правее сильнотурбированную толщу, и практически поднимается на дневную поверхность. На длине траншеи 8,4 м имеется локальное поднятие, которое в пространстве выражено в виде гребня вала, прилегающего к основному валу. Глеевый горизонт, выходящий со стороны болота, непосредственно под гребнем меняет свое направление с диагонального на практически вертикальное, что, по всей видимости, и обусловило формирование гребня. Глеевые и квазиглеевые горизонты, встречающиеся на рассмотренном фрагменте траншеи, импрегниро-ваны темным вязким маслянистым веществом.

метры

Рис. 1. Результаты профильного вскрытия берегового вала (КД-3): а — положение участка исследований (Google Earth Pro, дата снимка — 23.09.2018); b — общая конфигурация вала и положение почвенной траншеи (Google Earth Pro, дата снимка — 22.02.2018); c — фото ландшафта до закладки траншеи; d — внешний вид профиля траншеи на сегменте от 5.6 до 10,8 м

Газовые флюиды в весеннее, летнее, осеннее время года свободно разгружаются в болото непосредственно над грифонами. В зимний период отмечается сезонное поверхностное промерзание болота. Газы «ищут» проход на поверхность через трещины, образующиеся в районе гребней валов и рыхлольдистых структурах по берегам понижения. В почвенном профиле каналы прохода газов морфологически выражены в виде импрегнированных пятен, пропиток, полос, разнообразных по форме косых и вертикальных слоев и клиноподобных морфонов. Импрегнирован-ные горизонты представлены на изученном фрагменте в виде минерализованных, поднятых из болота перегнойных горизонтов, обогащенных обломками песчаных зерен и темного импрегнирующего вещества.

В профиле изученного отрезка траншеи с отметки 8,5 и более м глубже полуметра отмечается скопление импрегнированного вещества с диагональным залеганием плотно упакованных друг к другу морфонов. Обычно он имеет языковатую границу и вертикальное залегание языков. Сильно импрегнированные морфоны представляют собой массу с растрескавшимися гранулированными агрегатами с очень острыми ребрами, которые в высохшем состоянии представлены прочными гладкими гранями размером 5–15 мм, очень редко встречаются крупные гранулы. Во влажном состоянии эти гранулы плотные, а при высыхании — очень прочные. В нижней части траншеи в местах локализации валов встречается несколько восходящих наверх черных плотных песчаных импрегнированных слоев с редкими включениями пирита.

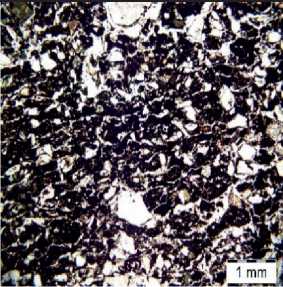

Почвообразующие породы представлены чередующимися песчаными и пылеватыми слоями, имеющими разные цвета (серо-стальные, сизые, ржавые, оливковые). При поднятии толщи к поверхности увеличивается количество пятен с бурыми пленками. Встречаются реже также слои крупнозернистого слоистого песка. В зонах импрегнации он имеет черный цвет, вне зон — серый, с отдельными охристыми пятнами. Зерна минералов песчано-пылеватого размера имеют исключительно остроугольную (грубообломочную) форму, что исключает их аллювиальный генезис. Поэтому, несмотря на наличие проходящего через болото водотока в виде ручья, аллювиальность почвообразующих пород здесь, по всей видимости, неоднозначна. Обломки пород песчаной размерности представлены породами гра-нитоидного типа, в составе которого встречаются калиевые полевые шпаты, амфиболы, слюды, отдельные хлоритизированные зерна минералов и крупнопылеватые минералы группы эпидот-цоизитов. В составе скелетных зерен преобладают плагиоклазы кислого состава (натриевые альбит-олигоклазы) [Микроморфоло-гические... 2022].

Ниже рассмотрим подробнее морфологическое строение и физико-химические свойства 6 фрагментов профилей, приуроченных к колонкам пробоотбора. Начало траншеи находится в пределах Кучигерского болота, поверхность которого представлена кочками, а также разнообразными по размерам и конфигурации валиками и валами. Они локализованы в прибрежной части сильно заболоченных понижений и протягиваются параллельно береговой линии. В отличие от кочек валики имеют линейный характер распределения. Образование складок поверхности в виде валиков, на наш взгляд, могло возникнуть при вышеописанном криогенном боковом давлении со стороны болота. В условиях выровненной поверхности сползание грунта в каком-либо направлении, как это происходит на склонах, например, при солифлюкции, отсутствует, а сопоставимых примеров линейных диапиров в зоне распространения многолетней мерзлоты, криогенного пучения поверхности, либо ситуаций с образованием прибрежных или береговых валов на болотах в немерзлотных ареалах, описанных в литературе, нами не обнаружено [Алексеев, 2008]. Поэтому формирование таких микроструктур, мы связываем с мерзлотным фактором в условиях активного подъема газогидротермальных флюидов.

На длине траншеи от 5,5 до 6,3 м расположен валик с высотой относительно уровня вод в болоте на момент обследования около 90 см. Морфологическое строение его неоднородное. Со стороны болотного массива он состоит из сильно турбированного перегнойного горизонта. Другая часть валика, обращенная в сторону аллювиальной долины, представляет собой резко контрастное вертикальное сочленение перегнойного горизонта с супесчаным квазиглеевым (рис. 1d; табл. 1). Морфоописание и пробоотбор проводили в центре прибрежного валика, непосредственно под его гребнем (5,8 м) с типичным для переувлажненных почв строением профиля и в нижней части с вертикально расположенным (квази)глеевым горизонтом (6,1 м). По системе горизонтов почву на длине 5,8 м можно диагностировать как перегнойно-квазиглеевую (H – G – GСimp). Реакция среды в верхней 0–50 см части нейтральная, в квазиглеевом горизонте — слабощелочная. Слой 0–30 см слабозасолен. Содержание органических остатков неравномерное по профилю. В верхнем 0–15 см слое количество его почти в 2 раза ниже. Активность фтора повышенная по всей глубине, а в 30(39)–50см слое — очень высокая (табл. 2).

Рассматриваемый валик, как отмечалось выше, имеет контрастное строение почв. На длине 6.1 м происходит вертикальное внедрение в перегнойный горизонт квазиглеевого морфона. Возможно, этот горизонт смешивается с верхним перегнойным слоем. Вертикальное «выталкивание» квазиглеевого горизонта на поверхность не типично для почв, поэтому классификационное положение почв с системой генетических горизонтов AG – G – Cg, imp вызывает затруднения. Такой тип строения профиля протягивается по длине траншеи почти на 2,3 м (рис. 1). По гранулометрическому составу в профиле отмечается чередование супесчаных, связнопесчаных, супесчаных и легкосуглинистых морфонов (табл. 1). Значения рН в верхней части щелочные, в импрегнированной — щелочные и сильнощелочные. Слабое засоление встречается только в верхнем гумусовом горизонте. Распределение Сорг., поступенно убывающее до глубины 62–82 см. В нижнем слое его количество близко содержанию в 0–16 (18) см гумусовом горизонте. Активность фтора различная, диапазон варьирования этого показателя изменяется в профиле на длине 6,1 м почти в 5 раз. Максимальные значения aF- соответствуют очень высокому уровню активности (16(18)–40; 62–82 см) (табл. 2) и, судя по всему, маркируют современную зону разгрузки газогидротермальных флюидов. Морфологически эта зона диагностирует горизонт Cq, imp.

Следующий детально изученный фрагмент траншеи (7,3 м) расположен в средней части борта вала. В нижней части профиля диагностирован глеевый горизонт, а верхние 0–30 см представляют собой смешанный слой. Значения рН имеют близкую к нейтральной и слабокислую реакцию, в нижней части профиля отмечается слабое засоление, содержание Сорг низкое (0.74–1.22%), профильное распределение постепенно убывающее с некоторым увеличением в нижнем горизонте. Гранулометрический состав супесчаный до 27 см, ниже — легкосуглинистый. Активность фтора и натрия низкая по всему профилю (табл. 2).

Таблица 1

Гранулометрический состав почв на длине траншеи 5,8–9,5 м

|

Длина, м |

№ |

Глубина (см) |

Размеры частиц, мм; содержание фракций, % |

|||||||

|

1–0.25 |

0.25– 0.05 |

0.05– 0.01 |

0.01– 0.005 |

0.005– 0.001 |

<0.001 |

>0.01 |

<0.01 |

|||

|

5.8 |

3 |

30(39)–50 |

31 |

24 |

21 |

9 |

11 |

5 |

76 |

24 |

|

4 |

50–67 |

38 |

22 |

17 |

9 |

11 |

4 |

77 |

23 |

|

|

6.1 |

5 |

0–16(18) |

48 |

25 |

11 |

4 |

7 |

5 |

83 |

17 |

|

6 |

16(18)–40 |

33 |

42 |

16 |

2 |

4 |

3 |

91 |

9 |

|

|

7 |

40–60 |

29 |

40 |

17 |

5 |

7 |

2 |

86 |

14 |

|

|

8 |

62–82 |

21 |

25 |

28 |

8 |

13 |

6 |

74 |

26 |

|

|

7.3 |

9 |

0–12 |

38 |

38 |

13 |

3 |

4 |

4 |

89 |

11 |

|

10 |

12–27 |

22 |

42 |

23 |

3 |

5 |

5 |

87 |

13 |

|

|

11 |

27–38 |

22 |

22 |

28 |

8 |

12 |

8 |

73 |

27 |

|

|

8.0 |

12 |

0–10 |

30 |

36 |

15 |

5 |

7 |

7 |

80 |

20 |

|

13 |

10–33 |

35 |

43 |

12 |

3 |

2 |

6 |

90 |

10 |

|

|

14 |

33–45 |

27 |

42 |

19 |

3 |

2 |

8 |

88 |

12 |

|

|

15 |

45–67 |

19 |

24 |

34 |

7 |

8 |

8 |

77 |

23 |

|

|

16 |

67–84 |

32 |

28 |

23 |

4 |

4 |

8 |

83 |

17 |

|

|

17 |

84–106 |

47 |

33 |

12 |

1 |

1 |

6 |

91 |

9 |

|

|

18 |

106–115 |

40 |

29 |

16 |

3 |

5 |

7 |

85 |

15 |

|

|

8.5 |

19 |

0–11 |

30 |

38 |

13 |

4 |

7 |

8 |

81 |

19 |

|

20 |

11–35 |

31 |

40 |

19 |

3 |

1 |

7 |

90 |

10 |

|

|

21 |

35–79 |

26 |

28 |

31 |

4 |

4 |

7 |

84 |

16 |

|

|

22 |

79–104 |

43 |

37 |

12 |

1 |

1 |

6 |

92 |

8 |

|

|

9.5 |

23 |

0–10 |

34 |

40 |

12 |

3 |

5 |

7 |

86 |

14 |

|

24 |

10–30 |

21 |

25 |

17 |

7 |

14 |

16 |

63 |

37 |

|

|

25 |

30–50 |

29 |

31 |

15 |

6 |

11 |

8 |

75 |

25 |

|

|

26 |

50–70 |

34 |

39 |

12 |

4 |

5 |

7 |

85 |

15 |

|

|

27 |

70–80 |

36 |

16 |

12 |

4 |

9 |

23 |

64 |

36 |

|

|

28 |

81–102 |

29 |

12 |

13 |

5 |

11 |

30 |

54 |

46 |

|

|

29 |

105–134 |

46 |

29 |

11 |

2 |

2 |

9 |

87 |

13 |

|

|

30 |

135–146 |

39 |

23 |

15 |

5 |

7 |

12 |

76 |

24 |

|

|

31 |

145–155 |

27 |

29 |

23 |

6 |

8 |

7 |

79 |

21 |

|

Таблица 2

|

Длина, м |

Глубина, см |

рН |

Сухой остаток |

Токсичные соли |

aF- |

aNa+ |

Потеря при прокаливании |

С орг |

|

% |

ммоль/л |

% |

||||||

|

5.8 |

0–15 |

6.8 |

0.502 |

0.265 |

3.5 |

34.7 |

16.81 |

не опр. |

|

15–30(39) |

7.1 |

0.383 |

0.184 |

4.7 |

12.6 |

36.78 |

||

|

30(39)–50 |

7.5 |

0.102 |

0.072 |

11.8 |

7.6 |

15.78 |

||

|

50–67 |

7.8 |

0.742 |

0.146 |

9.1 |

7.8 |

10.58 |

1.38 |

|

|

6.1 |

0–16(18) |

8.1 |

0.205 |

0.153 |

7.1 |

18.6 |

6.75 |

1.00 |

|

16(18)–40 |

8.5 |

0.039 |

0.021 |

11.8 |

9.6 |

2.68 |

0.76 |

|

|

40–60 |

8.7 |

0.067 |

0.021 |

4.3 |

9.8 |

2.15 |

0.44 |

|

|

62–82 |

8.9 |

0.061 |

0.053 |

18.9 |

7.8 |

4.56 |

0.91 |

|

|

7.3 |

0–12 |

6.4 |

0.056 |

0.031 |

1.6 |

4.7 |

3.12 |

0.89 |

|

12–27 |

6.8 |

0.072 |

0.061 |

2.0 |

9.1 |

2.35 |

0.74 |

|

|

27–38 |

5.7 |

0.110 |

0.081 |

0.6 |

5.1 |

3.01 |

1.22 |

|

|

8.0 |

0–10 |

5.9 |

0.312 |

0.134 |

1.5 |

34.7 |

6.10 |

2.07 |

|

10–33 |

5.9 |

0.202 |

0.164 |

1.1 |

43.7 |

2.61 |

0.81 |

|

|

33–45 |

7.4 |

0.104 |

0.091 |

2.9 |

24.0 |

1.84 |

0.53 |

|

|

45–67 |

6.8 |

0.098 |

0.082 |

1.7 |

26.9 |

2.26 |

0.95 |

|

|

67–84 |

7.2 |

0.085 |

0,067 |

1.6 |

19.9 |

1.70 |

0.63 |

|

|

84–106 |

7.4 |

0.071 |

0.053 |

1.0 |

12.6 |

1.05 |

0.38 |

|

|

106–115 |

7.5 |

0.087 |

0.056 |

2.3 |

17.4 |

2.35 |

0.81 |

|

|

8.5 |

0–11 |

6.0 |

0.196 |

0.117 |

0.7 |

7.9 |

6.80 |

1.85 |

|

11–35 |

7.3 |

0.129 |

0.099 |

2.8 |

7.2 |

1.24 |

0.34 |

|

|

35–79 |

7.5 |

0.128 |

0.088 |

1.7 |

7.2 |

1.58 |

0.58 |

|

|

79–104 |

7.6 |

0.125 |

0.084 |

2.1 |

1.8 |

1.00 |

0.32 |

|

|

9.5 |

0–10 |

6.3 |

0.146 |

0.081 |

1.9 |

14.8 |

4.30 |

1.19 |

|

10–30 |

5.6 |

1.777 |

0.965 |

0.8 |

158.5 |

13.53 |

5.20 |

|

|

30–50 |

5.2 |

1.071 |

0.754 |

0.7 |

154.9 |

9.71 |

3.93 |

|

|

50–70 |

6.5 |

0.178 |

0.117 |

1.5 |

114.8 |

4.57 |

1.39 |

|

|

70–80 |

7.6 |

0.523 |

0.469 |

2.0 |

169.8 |

9.90 |

2.77 |

|

|

81–102 |

8.0 |

0.581 |

0.547 |

1.4 |

128.8 |

9.50 |

4.17 |

|

|

105–134 |

8.5 |

0.180 |

0.178 |

2.1 |

63.1 |

1.93 |

1.72 |

|

|

135–146 |

7.6 |

0.139 |

0.122 |

1.9 |

77.6 |

5.22 |

2.55 |

|

|

145–155 |

8.5 |

0.247 |

0.137 |

0,8 |

37.1 |

1.89 |

0.70 |

|

Некоторые свойства почв на длине траншеи 5,8–9,5 м

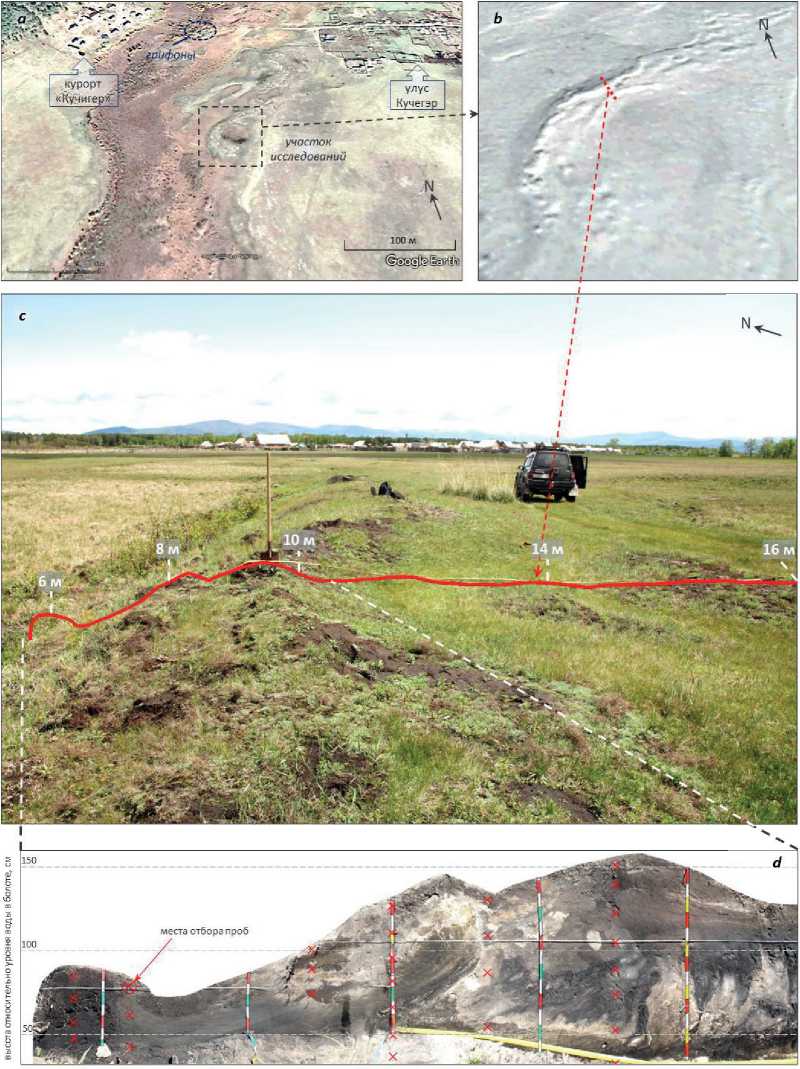

Геоморфологическое строение траншеи на длине 8,0–10,0 м представлено двумя сочлененными валами, имеющими внешне обособленные гребни. Анализ морфологического строения этих диапировых построек позволяет предположить, что они образовались при боковом движении минерального и органического материала со стороны болота на берег. Это давление способствует формированию выходящих из болота валиков, которые подобно следующим друг за другом волнам причленяются к основному валу, внедряются в его тело, создавая коллизионные зоны с турбациями, значительно осложняя морфологический облик профиля и обеспечивая общий подъем вала над окружающим рельефом. В результате этих процессов изученный вал и другие крупные валы в районе Кучигерского термального поля по внешней форме могут иметь своеобразную ступенчатость — остаточные проявления примыкания прибрежных валиков к основному береговому валу. В случае если выходящий из болота материал не встречает на пути преграду в виде уже существующего берегового вала, то он наползает на берег подобно дюнам, хотя в данном случае не эоловым, а криогенно-эндогенным (рис. 2).

Рис. 2. Дюнообразная форма прибрежного вала (в 50 м южнее траншеи)

В профильном строении валов (рис. 1d) выражены очень активные турбацион-ные процессы, приводящие к нарушению типичной почвам горизонтальной слоистости. На участке основного гребня и примыкающего вала турбации выражены наиболее ярко. На длине траншеи 6,1–8,5 м отмечается восходящее залегание гор. Q параллельно поверхности. Далее (8,6 м) этот горизонт резко прерывается, упираясь в находящуюся правее сильнотурбированную толщу. На длине 8,4 м присутствует локальное поднятие, которое в пространстве выражено в виде гребня вала, прилегающего к основному валу. Максимальная высота вала составила около 160 см. В профиле основному гребню соответствовало вертикальное сочленение блока фрагментированной и сильнотурбированной толщи (8,6–9,6 м) с почвой, еще сохраняющей горизонтальную слоистость в верхних органогенных горизонтах и вертикальное расположение темно-серых клиновидных языков импрегнированного слоя (от 9,6 м). Граница сочленения (9,5–9,7 м) легко дешифрируется по морфологическим свойствам слоев и системе их сложения. Характер деформаций исходной слоистости и дугообразный изгиб границы сочленения вышерассмотренных морфологических блоков свидетельствуют о том, что со стороны болота на береговую почву оказывалось сильное давление, послужившее причиной турбирования верхней толщи почвы и искривления залегания темно-серых импрегнированных клиньев под турбированным блоком (отметки 8,6–9,6 м, глубина от 50 см и более) (рис. 1). Максимальное давление, судя по рисунку профиля, фиксировали в районе основного гребня на глубине 50–100 см, куда «толкала» и частично внедрялась основная масса турбированного блока. Для компенсации бокового давления при смятии происходил общий вертикально восходящий рост вала.

Отрезок траншеи с диапировыми валами (8.0–11.0 м) имеет 3 однотипных участка на длинах 8,0–8,5; 8,6–9,5 и 9,5–11 м (рис. 1). На длине профиля 8,0–8,5 см отмечается определенное упорядочивание в расположение гумусового, квази-глеевого горизонтов и импрегнированной почвообразующей породы. На длине 8,0 м вскрыта толща до 115 см. По профилю отмечается изменения рН от слабокислых (0–33 см) до слабощелочных (106–115 см) значений. Верхняя и нижняя части слабозасолены. Активность Na+ варьирует от 12.6 до 43.7 ммоль/л. П оказатели aF- и содержание органики в изученной почве низкие. Профильное распределение потери при прокаливании и Сорг неравномерное. Максимальные значения отмечаются в верхней, нижней частях профиля и на глубине 45–67 см. На этих же глубинах почва имеет более тяжелый гранулометрический состав (легкосуглинистый) по сравнению с другими слоями (песчаный, супесчаный) (табл. 1, 2).

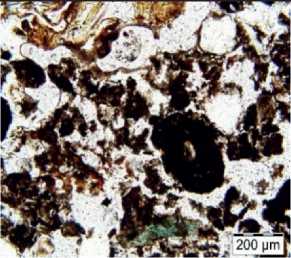

На длине профиля 8,3 м свойства почвы имеют близкие к вышерассмотренной почве (8,0 м) показатели. Можно отметить только несколько меньшую аNa+ (1,8– 7,9 ммоль/л). Относительно близкий по строению участок расположен в интервале от 8,6 до 9,5 м. В нижней части профиля встречается почвообразующий оглее-ный песок, выше располагается 30–45 см зона с импрегнацией. Расположение косослоистое, границы, как верхняя, так и нижняя, неровные. Выше горизонта IMP располагается слабодифференцированная толща с наличием кротовин. Для характеристики свойств этого отрезка были взяты образцы с длины 9,5 м. На этой длине начинают появляться вертикальные темные и светлые морфоны, с глубины 90–100 см и ниже горизонтально расположен импрегнированный почвообразующий оглееный песок. На данном контактном участке слои имеют контрастные свойства по всем изученным показателям, за исключением активности фтора и хлора. Гранулометрический состав изменяется от супесчаного до тяжелосуглинистого (табл. 1), рН — от слабокислых до щелочных значений, количество легкорастворимых солей от 0,139 до 1,777%, потеря при прокаливании составляет от 1,93 до 13,53%. Отмечаются высокие значения аNa+ (от 14,8 до 169,8 ммоль/л).

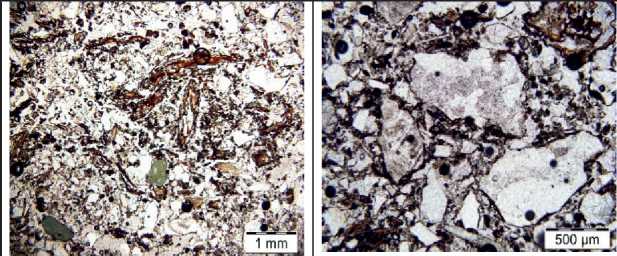

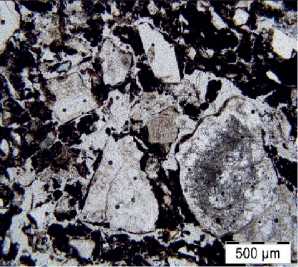

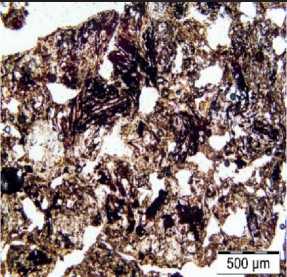

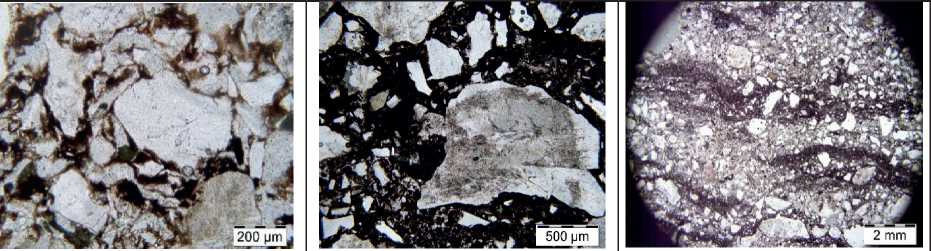

Органогенный горизонт на гребне вала имеет не характерный для почв окружающей аллювиальной равнины вид. Он представляет собой очень плотную сухую слаборазложившуюся органическую массу, густо пронизанную корнями травянистой ксерофитной растительности. По всей видимости, этот органогенный слой был когда-то перегнойным горизонтом, сформированным в условиях переувлажнения, а после поднятия этот слой оказался в совершенно иных условиях трансформации растительных остатков: недостатка влаги, высокой аэрации. Эти факторы способствовали интенсификации процессов минерализации органических остатков. Содержание углерода в этом слое низкое (1,19 %). Разнообразие форм органического вещества представлено остатками корней разной степени минерализации, хлопьевидными сгустковыми скоплениями и тонкопылеватыми органическими прослоями (рис. 3а).

аб

в

г

д

е

жзи

Рис. 3. Микроморфологическое строение почвы на длине 9,5 м диапирового вала; 0–6(10) см слой: а — пылевато-песчаные частицы с растительными остатками разной степени разложения; б — остроугольные обломки песчаных частиц с хлопьевидными сгустками органического вещества, черными гранулами (а, б — PPL); 18–23 см: в — разнообразие форм органического вещества в виде корневых остатков разной степени минерализации; слой 40–45 см: г — выветрелые трещиноватые зерна полевых шпатов с полуразложивши-мися растительными остатками и микросгустками; д — пески с чешуйчатой организацией органики (г, д — PPL); 90–95 см: е — глинистый материал с черным органическим веществом (PPL); 109–114 см: ж — органо-глинистые пленки-сгустки на зернах минералов (PPL), 137–142 см: з — выветрелый песок в окружении плотной черной органики (PPL); 145–152 см: и – песчано-пылеватый слой с волнистыми прослойками органо-минерального состава (PPL)

Встречается большое количество минеральных зерен полевых шпатов (плагиоклазов) разной степени выветрелости (рис. 3б).

На глубине 10–30 см более четко выражена принадлежность этого слоя к перегнойному. Отмечается почти в 5 раз увеличение органического вещества (потеря при прокаливании 13,5%). Значительная часть органических остатков подверглась минерализационным процессам в условиях окислительного режима. Из-за наличия кротовин плотность очень неоднородная. В этом слое отмечается утяжеление гранулометрического состава (тяжелый суглинок), увеличение содержания легкорастворимых солей в 4 раза (1,777%) и активности натрия в 10 раз (158,5 ммоль/л). Разнообразие форм органического вещества представлено в виде корневых остатков разной степени минерализации, растрескавшихся на остроугольные фрагменты, полуразложившихся растительных остатков и черных гранул (рис. 3в).

На глубине 30–50 см незначительно облегчается гранулометрический состав до среднесуглинистого, при этом отмечается уменьшение крупнопесчаных частиц. Степень засоления слабая, активность натрия (114,8 ммоль/л), органического вещества в этом слое незначительно снизилось (Сорг 3,9%), рН имеет слабокислые значения (5,2). Разнообразные формы органического вещества аналогичны верхнему горизонту, но в количественном отношении отмечается уменьшение черных гранул, хлопьевидных сгустковых скоплений и полуразложившихся растительных тканей и увеличение тонкопылеватых органических прослоев. Следует отметить упорядоченное строение органического вещества с образованием субпараллельных прослоек (рис. 3и).

На глубине 70–80 см грануломерический состав супесчаный, отмечается средняя степень засоления, увеличение количества Сорг (2,77%). С этой глубины и ниже (до 105 см) расположен черный импрегнированный плотный горизонт, с 98 см из-за подпитки грунтовых вод он влажный. Черные морфоны пронизаны гранулированной растрескавшейся массой агрегатов с очень прочными гладкими гранями (5–15 мм), сами плотные, легко скатываются. Морфоны имеют восходящее направление, слабонаклонные, формы их самые разнообразные: амебообразные, головастикообразные, воронкообразные и др. Большая часть их достигает вершины. На длине 9,5 м каналы транзита морфологически выражены, но не столь ясно, как на 12–16 м длинах траншеи, где они выходят на дневную поверхность. В этом слое сильно утяжеляется гранулометрический состав (легкая глина), характерно высокое содержание илистых частиц (30%). Значения рН увеличиваются от слабо- до среднещелочных значений (7,6–8,5). На этих глубинах почва среднезасолена. Значения активностей натрия составляют 128,8–169,8 ммоль/л. Резкое увеличение содержания Сорг (4.11%) связано, вероятнее всего, с насыщением почвенных слоев восходящими углеводородными флюидами. К этому слою приурочено и аномально высокое содержание W, S [Убугунов и др., 2020а]. Эти элементы являются индикаторами активных эндогенных процессов Кучигерского термального поля. В этом слое встречаются необычные формы органического вещества. Они представлены обугленными растительными тканями, сложными глинисто-органическими и органо-минеральными агрегатами. Крупные агрегаты органо-минеральные, черного цвета, с песчаными зернами, растресканными на остроугольные фрагменты. Внутри агрегатов находитсмя глинистый материал в виде внутриагрегатных пленок (рис. 3е).

На глубинах 105–134 см отмечено резкое возрастание средне- и мелкопесчаных фракций (табл. 1), снижение Сорг (1,72%), легкорастворимых солей (0,180%), aNa (63,1 ммоль/л). Песчаные зерна имеют разную степень выветрелости. На зернах минералов формируются органоглинистые пленки-сгустки (рис. 2ж). Органоминеральное вещество представлено хлопьевидными микроагрегатами, распыленными по всей массе шлифа. Обращает внимание обилие мелких агрегатов углистого вещества, пылеватых инфиллингов в виде мелких зерен плагиоклаза [Микроморфологические... 2022].

Еще один пик увеличения Сорг выражен на глубине 135–146 см (2,55%). Гранулометрический состав этого слоя среднесуглинистый. Характерно незначительное увеличение aNa. В минералогическом составе отмечено большое количество серицитизированных зерен плагиоклазов и единичных зерен хлоритов. Выветрелый песок находится в окружении плотной черной органики (рис. 3з). Для нижней части профиля (рис. 1) характерно наличие упорядоченного строения органического вещества в виде пленок и субпараллельных прослоек, а также зон пылеватого материала (рис. 3з).

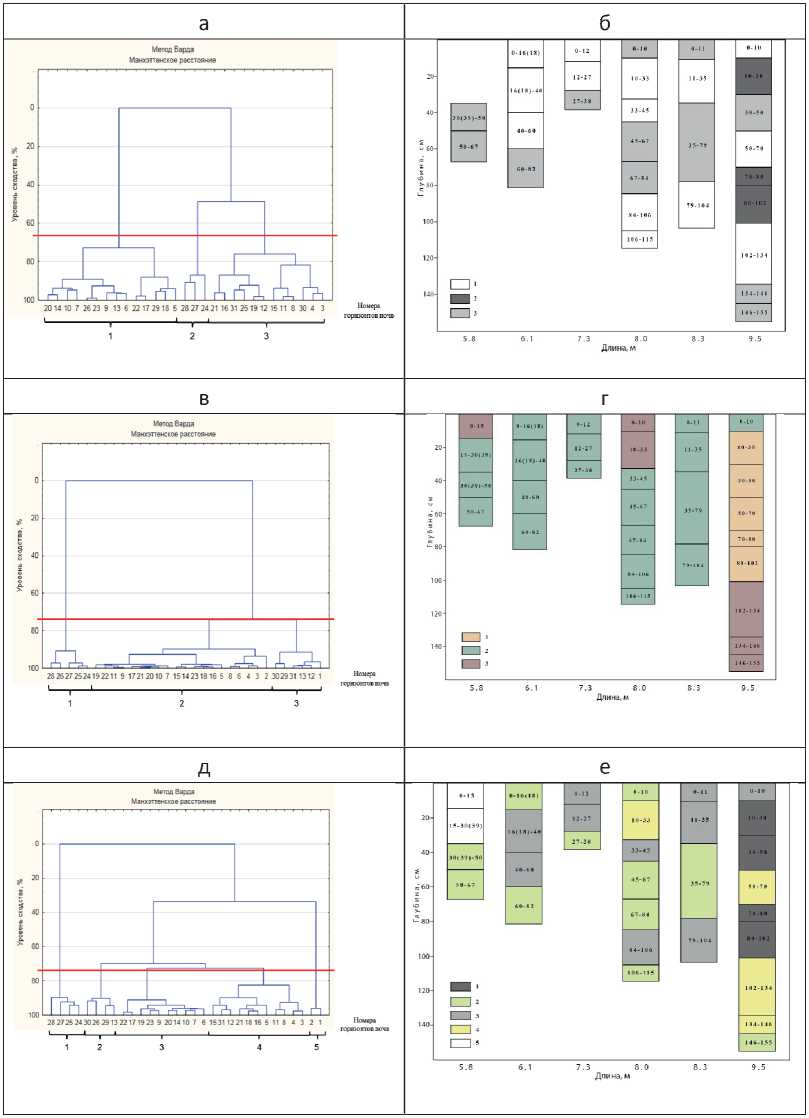

При анализе полученных данных был использован кластерный анализ. На полученной дендрограмме по гранулометрическому составу слои почвы сгруппировались в три кластера (рис. 4а). Пороговые расстояния разграничивают песчаные и супесчаные слои (3); средне- и тяжелосуглинистые (1) и легкосуглинистые (2) (рис. 4а). Ранжирование почв по кластерам показывает чередование песчано-супесчаных и легкосуглинистых слоев почв, формирующихся на длине от 6,1 до 8,3 м. На длине 9,5 м отмечается крайне неоднородное строение по этому показателю и резко контрастные смены гранулометрического состава: песчаносупесчаные слои чередуются с тяжелосуглинистыми до глубины 134 см, в нижней части профиля сменяется легкосуглинистыми слоями (рис. 4б).

Физико-химические свойства (рН, содержание легкорастворимых и токсичных солей, активности ионов натрия и фтора, потеря при прокаливании и содержание Сорг.) ранжировались также на три кластера (рис. 4в). В первый объединились сильно- и среднезасоленные горизонты на длине траншеи 9,5 м (0–15, 16–102 см), во второй — большинство горизонтов изученных почв, в третий — гумусовые слабозасоленные слои на длинах траншеи 5,8 и 8,0 м. Второй и третий кластеры имеют большую степень сходства (рис. 4г). На длинах траншеи 6,1, 7,3 и 8,5 м все слои представлены вторым кластером. Наиболее контрастный профиль по физико-химическим свойствам имеют почвы коллизионной турбированной зоны (9,5 м).

На объединенном графике гранулометрического состава и физико-химических свойств слои почв сгруппировались в пять кластеров. Между 2-м, 3-м, 4 -мкласте-рами отмечается большой уровень сходства. На низком уровне пороговых расстояний разграничиваются глеевые горизонты и почвообразующие пески. В первый кластер объединились сильнозасоленные импрегнированные слои почвы на глубине 10–50 см и 70–102 см (длина 9,5 м). Обособленную группу представляет горизонт Н перегнойно-глеевой почвы прибрежного вала. Наиболее контрастный профиль, включающей 4 кластера из 5, встречается на 2-м вале на длине 9,5 м. На этом участке формируется контактная зона «вытащенных» из болота горизонтов и транзитных проходов флюидной разгрузки (рис. 4).

Рис. 4. Дендрограмма сходства и ранжирование почв по данным гранулометрического состава (а, б); физико-химическим свойствам (в, г) и объединенным данным гранулометрического состава и физико-химических свойств (д, е). Номера точек приведены в табл. 1

Заключение

Проведенные исследования показали, что полученные материалы по морфологическому строению и свойствам почв неоднородных геоморфологических микроструктур подтверждают гипотезу криогенного формирования прибрежных валиков, их слияние, сочленение и формирование крупных составных валов. Но при этом криогенез на изученной территории отличается от процессов, происходящих в условиях многолетней мерзлоты. Это связано с отепляющим действием гидротерм, способствующих локальной деградации мерзлоты. Из-за неоднородной обводненности грунтов и почв в Кучигерском гидротермальном поле, вызванных открытым и скрытым выклиниванием многочисленных грифонов при сезонном поверхностном промерзании, происходит и различное расширение мерзлотного слоя: более увлажненные поверхности при кристаллизации воды расширяются в большем объеме, чем более сухие. Это, на наш взгляд, и является основной причиной бокового давления, приводящего к расталкиванию материала влажных понижений к их периферии с формированием зон надвигов, внедрений и колизи-онных турбаций.

При этом из материала понижений, центробежно расходящихся от мест разгрузки источников, формируются прибрежные и береговые складки в виде валиков и валов. А наиболее увлажненные части понижений, теряя минеральный материал, проседают относительно исходных позиций и со временем начинают напоминать небольшие термокарстовые просадки, хотя таковыми по своей сути не являются. Внешним отличием понижений с активной подпочвенной разгрузкой глубинных вод в районе Кучигерских гидротерм от классических термокарстов является наличие отходящих от просадки прибрежных и береговых валиков, валов с минеральной основой. Такие просадки слабо выражены в общей плоскости равнины и, как правило, закочкарены.

Полученные материалы свидетельствуют, что наряду с очень важной ролью мерзлотного фактора в формировании почв велика и роль флюидных разгрузок. Морфологически это выражено в формировании разнообразных зон импрегнации с различными по форме морфонами. Характерной особенностью является высокая вариабельность физико-химических свойств на таком небольшом отрезке: гранулометрического состава, рН (4,6–9,2); степени засоления, aF- и aNa+. Сочетание мерзлотного фактора и флюидных разгрузок способствует формированию необычного типа органопрофиля и многообразию форм органического вещества.

Рассмотренные в статье материалы представляют интерес для теории почвообразования в районах с активным проявлением как криогенеза, так и эндогенеза. Выражаем надежду, что наши исследования по изучению почв Байкальской рифтовой зоны предоставят дополнительный материал для развития представлений о многообразии процессов, происходящих в поверхностно длительно замерзающих почвах, формирующихся в районах современных активных флюидных разгрузок. Продолжение исследований будет связано с дальнейшим изучением разнообразия, генезиса, свойств и классификации почв зон внутри-континентальных рифтов.

Список литературы Почвоподобные образования диапировых конструкций Байкальской рифтовой зоны

- Агрохимические методы исследования почв / под редакцией А. В. Соколова. Москва: Наука, 1975. 656 с. Текст: непосредственый

- Алексеев В. Р. Криология Сибири. Новосибирск: Гео, 2008. 483 с. Текст: непосредственый.

- Голубев В. А. Кондуктивный и конвективный вынос тепла в Байкальской рифтовой зоне. Новосибирск: Гео, 2007. 222 с. Текст: непосредственый.

- Жамбалова А. Д. Засоленные почвы зон разломов Кучигерских гидротерм и их геохимические особенности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук. Улан-Удэ, 2018. 22 с. Текст: непосредственый.

- Жамбалова А. Д. Фтор в водах и почвах Улюнханской впадины (Байкальская риф-товая зона) // Природа Внутренней Азии. Nature of Inner Asia. 2019. № 3(12). С. 62-73. DOI: 10.18101/2542-0623-2019-3-62-73 Текст: непосредственый.

- Исаев В. П. Природные газы Баргузинской впадины. Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2006. 220 с. Текст: непосредственый.

- Классификация и диагностика почв России / Л. Л. Шишов, В. Д. Тонконогов, И. И. Лебедева, М. И. Герасимова. Смоленск: Ойкумена, 2004. 342 с. Текст: непосредственый.

- Микроморфологические признаки почвообразования и эндогенных процессов в почвах диапировых структур Кучигерского термального поля / И. А. Ямнова, М. П. Лебедева, Г. И. Черноусенко [и др.]. // Почвенные и земельные ресурсы: состояние, оценка, использование: материалы Четвертой всероссийской конференции. Москва: Изд-во Почвенного института им. В. В. Докучаева, 2022. C. 350-357. Текст: непосредственый.

- Морфология почв в ближайшей зоне влияния Кучигерских гидротерм (Баргузин-ская котловина) / Н. Б. Хитров, В. Л. Убугунов, В. И. Убугунова [и др.] // Почвоведение. 2019. № 12(52). С. 1430-1453. Текст: непосредственый

- Пространственное распределение состава вод болотного массива разгрузки Кучи-герских гидротерм / Н. Б. Хитров, В. Л. Убугунов, В. И. Убугунова [и др.] // Геохимия. 2022. T. 67, № 6. С. 576-589. Текст: непосредственый.

- Убугунов В. Л., Убугунова В. И., Жамбалова А. Д. Эндогенные факторы формирования и функционирования галоморфных почв Байкальской рифтовой зоны (на примере Баргузинской котловины) // География и природные ресурсы. 2020а. № 2(161). С. 99-108. Текст: непосредственый.

- Убугунов В. Л., Убугунова В. И., Хитров Н. Б. Засоленные почвы Баргузинской котловины как объект Красной книги почв Байкальской рифтовой зоны // Природа Внутренней Азии. 2020 б. № 1(14). С. 101-111. Текст: непосредственый.

- Эндогенный фактор и морфогенетическое строение почв в зоне влияния Кучигер-ских гидротерм (Байкальская рифтовая зона, север Баргузинской котловины) / В. Л. Убугунов, Н. Б. Хитров, В. И. Убугунова [и др.] // Природа Внутренней Азии. Nature of Inner Asia. № 4(9) 2018. С. 54-72. DOI: 10.18101/2542-0623-2018-4-54-72 Текст: непосредственый

- Stoops G. Guidelines for Analysis and Description of Soil and Regolith Thin Sections. John Wiley & Sons (Publ.), 2021. 240 p.