Почвоведение и археология: взаимосвязь в исследовании болгарского городища

Автор: Прохорова Наталья Владимировна, Головлв Алексей Алексеевич, Прокопенко Ирина Владимировна, Семыкин Юрий Анатольевич, Бочаров Сергей Геннадьевич, Ситдиков Айрат Габитович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Землепользование

Статья в выпуске: 1-4 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

Почвенно-геохимические и археологические данные свидетельствуют о том, что в средневековом Болгарском городище (раскоп № 193) находилось производство, связанное с обработкой цветных металлов.

Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, археологическое почвоведение, тяжелые металлы, металлургическое производство, бронза

Короткий адрес: https://sciup.org/148202890

IDR: 148202890 | УДК: 631.4:551.8

Текст научной статьи Почвоведение и археология: взаимосвязь в исследовании болгарского городища

почвоведение и археология. За последние десятилетия выполнено множество исследований, посвященных почвам или педогенным признакам, связанным с местообитаниями человека в разные исторические эпохи. В подобных исследованиях выделяются два основных направления: первое использует почвы археологических объектов для изучения генезиса и эволюции почв [3], а второе – для решения вопросов генезиса и эволюции человеческого общества [2]. В этой связи весьма актуальной является разработка представления о почве-памяти как совокупности свойств, унаследованных и накопленных почвенным покровом от предыдущих периодов почвообразования или использования почв человеком [5]. В качестве источников почвенногенетической информации используются погребённые горизонты или их фрагменты, гумусовые педореликты, кутанный комплекс, почвенные новообразования, выявление которых часто связано с археологическими памятниками [4].

Известно, что и естественное почвообразование и антропогенная трансформация почвенного покрова характеризуются целым рядом диагностических признаков, среди которых геохимические особенности природных почв и пе-догенных культурных слоев несут важную информацию как для почвоведов, так и для археологов. Данные о химическом составе палеопочв и соотношение определенных химических элементов в их горизонтах позволяют выявить характерные черты естественного почвообразования в конкретные исторические периоды, а также установить особенности хозяйственной жизни населения в тот или иной исторический период.

Местоположение и природные условия. Летом 2013 г. авторами были произведены почвенно-геохимические и археологические исследования на территории Болгарского городища, расположенного в Спасском районе Республики Татарстан в окрестностях г. Болгар на левом берегу Куйбышевского водохранилища (бассейн р. Волги). Пространство, на котором расположен музей-заповедник, представляет собой единый историко-архитектурный и природный комплекс, сочетающий остатки материальной культуры древнего г. Болгар (Булгар, Болгары Великие), столицы средневекового государства Волжская Болгария, и живописные лугово-степные ландшафты высокого берега Куйбышевского водохранилища. Общие сведения о природной обстановке интересующей нас полосы лесостепного Заволжья, примыкающей к Куйбышевскому водохранилищу, содержатся в труде О.В. Бакина с соавторами [1]. Согласно природному районированию Татарстана, интересующая нас территория относится к Западно-Закамскому региону широколиственных лесов и долинных сосново-широколиственных лесов Низкого Заволжья, в состав которого входит Болгарский долинно-террасовый низменно-равнинный район семигумидных Восточноевропейских сосновошироколиственных и сосновых частично остеп-ненных травяных лесов. Болгарский природный район занимает слабо расчлененную аккумулятивную террасовую равнину, иногда с суффози-онными просадками и эоловыми формами рельефа. Равнинная территория слагается в основном плиоценовыми глинами, а крутые склоны речных долин – коренными породами татарского яруса. Наиболее распространенные почвы – темно-серые, серые и светло-серые лесные, формирующиеся в пределах лесостепи. На супесчаных наносах высоких террас Волги залегают дерново-подзолистые почвы.

Объект и методика исследования. Объектом полевых почвенно-геохимических исследований являлся культурный почвенный слой, вскрытый в археологическом раскопе № 193 (кв. Г16). Раскоп расположен в центральной части средневекового Болгарского городища X-XV вв. и находится в 350 м юго-западнее Большой мечети, в 370 м от здания администрации Болгарского музея-заповедника, а также в 70 м южнее ул. Назарова, в районе бывшего дома № 24. В археологическом раскопе № 193 был зачищен участок южного борта, по которому производилось описание морфологического строения культурного слоя (почвенного профиля). Затем по общепринятой методике из средней части каждого горизонта (в гор. I с глубины 0-15 см) были взяты образцы почв для лабораторного химического анализа. Отобранные образцы почв были снабжены этикетками и тщательно упакованы. В камеральный период исследований из почвенных образцов были удалены включения (камни, кости, кусочки древесины и древесного угля, оплавленные отдельности металлической руды и пр.). Образцы почв были высушены до воздушно-сухого состояния. После этого были произведены химические анализы образцов почв (количество гумуса, карбонаты, pH водн., гранулометрический состав, содержание макро- и микроэлементов). Определение макро- и микроэлементов (Al, Ti, CaO, SiO2, P, Mg, Fe, Mn, V, Sr, Cu, Zn, Ni, Co, Cr, Pb, As) осуществлялось методом спектрометрии с индуктивно связанной плазмой и методом рентгенофлуоресцентного анализа. Поскольку при полевых исследованиях в почвенном профиле были обнаружены оплавленные отдельности руды (предположительно цветных металлов), в настоящей статье рассматриваются лишь те макро- и микроэлементы, которые могли быть связаны с металлургическим производством в древности.

Объект полевых археологических работ – раскоп № 193 – исследовался в 2013 г. рекогнос-цировочно. Основной задачей являлось выяснение глубины залегания и насыщенности культурных напластований на изучаемом участке средневековой городской территории. Перед проведением земляных работ изучаемый участок городской территории был обследован методом магниторазведки. Раскоп был размечен в единой геоинформационной системе и ориентирован по линии север – юг. Разведочный характер исследований определил и небольшой размер раскопа № 193. В плане он имел прямоугольную форму (размер 4,0×12,0 м, общая площадь 32 м2). Площадка раскопа разделена координационной сеткой на восемь квадратов размерами 2×2 м с буквенной и цифровой нумерациями (порядок буквенной нумерации возрастает с востока на запад от А до Г, порядок цифровой нумерации – с севера на юг от 1 до 2). В раскопе были изучены культурные слои, связанные с жизнедеятельностью русского села и города Болгара золотоордынского периода и домонгольского времени. Среди находок, обнаруженных в раскопе, особое значение для нас имеют остатки 10 сфероконических сосудов (3 целых и 7 фрагментов от разных сосудов) местного болгарского производства.

Результаты исследования. По археологическим данным в раскопе № 193 вниз от земной поверхности сначала располагается современный почвенный слой, включающий горизонты I и II (по общеболгарской стратиграфической градации, связаны эти горизонты с жизнедеятельностью русского села нового времени) (соответственно 0-30 и 30-110 см). От более древних слоев современный культурный слой отделен полосой плоских горизонтально залегающих белых камней. Глубже залегают позднеордынский и раннеордынский слои. Самый нижний слой – собственно болгарский, который в изучаемом раскопе прослеживается не везде. Общая мощность вскрытого археологическими раскопками культурного слоя составляет 3 м. При морфологическом изучении лицевой стенки южного борта археологического раскопа № 193 были установлены следующие горизонты: Гор. I 0-30 см, Гор. II 30-110 см, Гор. III 110-140 см, Гор. IV 140-188 см, Гор. V 188-220 см и Гор. VI 220-300 см (см. ниже).

Гор. I, 0-30 см – темно-серо-коричневый, свежий, легкосуглинистый, пылевато-комковатый, слабо уплотненный, мелкокорешковатый. Переход заметный.

Гор. II, 30-110 см – серо-коричневый, свежий, легкосуглинистый, пылевато-мелкокомковатый, рыхлый, пронизан мелкими корешками растений, мелкие обломки кирпича, мелкие кости животных, известняковые камни. Переход постепенный.

Гор. III, 110-140 см – немного темнее и плотнее вышележащего горизонта, свежий, легкосуглинистый, пылевато-мелкокомковатый, неясной структуры, корешков меньше, более крупные камни и кости, древесный уголь, оплавленные отдельности металлической руды. Переход слабозаметный.

Гор. IV, 140-188 см – светлее и плотнее вышележащего горизонта, белёсые и светло-коричневые пятна, свежий, легкосуглинистый, неясной структуры, обломки кирпича, древесный уголь. В нижней части горизонта – полоса из горизонтально залегающих уплощенных известняковых обломков. Переход слабозаметный.

Гор. V, 188-220 см – светлее вышележащего горизонта, свежий, легкосуглинистый, неясной структуры. Переход заметный.

Гор. VI, 220-300 см – желто-бурый, влажный, среднесуглинистый, неясной структуры, более плотный, налёты светлой окраски, хаотично расположенные расплывающиеся округлые глинисто-глыбовые пятна.

Вскипание от 0 до 30 см слабое, с 30 до 110 см очень слабое, глубже отсутствует.

Взяты образцы: 0-15 см, 50-60 см, 125-140 см, 160-170 см, 200-210 см, 240-260 см.

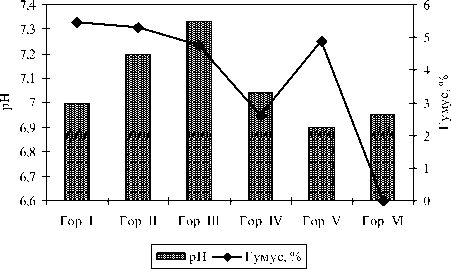

Как следует из приведенного морфологического описания, почвенная толща довольно однородна по окраске и другим признакам, изобилует включениями антропогенного происхождения и характеризуется плавными переходами между горизонтами. С окраской профиля коррелирует содержание гумуса (от 5,46% в гор. I до 2,59% в гор. IV). В гор. VI (в слое 200-210 см) содержание гумуса заметно увеличилось (до 4,88%), а в слое 240-260 см снизилось до нулевого значения. Реакция среды нейтральная и слабощелочная (pH водн. 6,95-7,33), с глубиной изменяется скачкообразно (рис. 1). Гранулометрический состав почвы до глубины 220 см легкосуглинистый, глубже – среднесуглинистый.

Рис. 1. Динамика показателей pH и содержания гумуса в горизонтах археологического раскопа № 193

Характер антропогенной трансформации почвенных горизонтов (культурных слоев), принадлежащих к разным историческим периодам, определялся не только по артефактам, но и по содержанию в почвенных горизонтах археологического раскопа химических элементов (табл. 1) в сравнении с их естественным содержанием в антропогенно ненарушенных почвах. В частности, содержание указанных химических элементов в почвенных горизонтах археологического раскопа сопоставлялось с современным уровнем содержания тех же элементов в естественных почвах с использованием региональных фоновых показателей для территории Среднего Поволжья [6] и показателей местного фона. В качестве показателей местного фона использовались данные о содержании химических элементов в верхнем гумусовом горизонте (0-30 см) раскопа (табл. 1).

Таблица 1. Среднее содержание химических элементов в почвенных горизонтах археологического раскопа № 193 (мг/кг воздушно-сухой почвы)

|

Элемент |

Горизонты, см |

Рег. фон |

|||||

|

0-30 |

30-110 |

110-140 |

140-188 |

188-220 |

220-300 |

||

|

Mg |

6600 |

6780 |

8100 |

9540 |

8400 |

6480 |

9107 |

|

P |

5016 |

9548 |

10472 |

12320 |

13596 |

14476 |

480 |

|

Ca |

5835,5 |

21109,4 |

22276,5 |

28213,5 |

24846,4 |

24846,4 |

24938 |

|

Fe |

21630 |

19250 |

17570 |

18970 |

17640 |

16590 |

33592 |

|

Ni |

32 |

46 |

41 |

47 |

37 |

37 |

28,6 |

|

Cu |

26,16 |

951,61 |

940,96 |

647,16 |

390,22 |

362,12 |

26,5 |

|

Zn |

54 |

153 |

103 |

126 |

152 |

150 |

75,5 |

|

Pb |

10,00 |

126 |

109 |

108 |

80 |

139 |

11,2 |

Анализ табличных данных показал, что химические элементы, естественные кларки которых особенно высоки (Mg, Ca), в большинстве своем не демонстрировали кардинальных различий с нормативными параметрами. Так, выявленные в почвах раскопа концентрации Mg имели один порядок значений с региональным фоном (9107 мг/кг), но в целом несколько уступали региональному фоновому показателю и в основном превышали местный фоновый показатель. Вниз по профилю содержание Mg варьировало от невысокой концентрации в верхнем горизонте (6600 мг/кг) до максимальной концентрации на глубине 140-188 см (9540 мг/кг). Затем произошло постепенное снижение концентрации Mg до минимума в нижнем горизонте раскопа (6480 мг/кг) (табл. 1).

Химический анализ выявил неравномерное распределение концентрации Ca вниз по профилю. Сначала наблюдался резкий рост концентрации Ca от верхнего горизонта (0-30 см) к нижележащему (30-110 см) – соответственно от 5835,5 до 21109,4 мг/кг. Максимальная концентрация Ca (28213,5 мг/кг) обнаружена на глубине 140-188 см, а в нижележащих горизонтах концентрации снизились до 24846,4 мг/кг. В целом, концентрации Ca оказались значительно выше показателя местного фона и близки к показателю регионального фона. При полевых исследованиях карбонаты Ca были обнаружены по слабому и очень слабому вскипанию лишь в горизонтах I и II. По данным химического анализа, концентрация Ca почти для всей почвенной толщи сопоставима с региональным показателем и оценивается как относительно высокая. В тоже время реакция почвенной среды, находящаяся в нейтральном – слабощелочном интервале, не коррелирует с насыщенностью почвенного профиля Ca. В этой связи можно предположить, что Ca в горизонтах II-VI находятся в форме труднорастворимых окисных соединений. Вполне вероятно, что эти соединения имеют антропогенное (техногенное) происхождение.

Особый характер радиального распределения демонстрируют концентрации P и Fe, естественные кларки которых также достаточно высокие. Например, в радиальном распределении P установлена почти линейная зависимость, характеризующаяся поступательным ростом концентрации с глубиной от 5016 до 14476 мг/кг. При этом региональный фон P был превышен в 8-18 раз, а местный фон – в 2-3 раза. Столь высокие концентрации P (кларк почв мира – 800 мг/кг) в почвенной толще раскопа могут свидетельствовать только об их антропогенной (техногенной) природе. Максимальная концентрация P отмечается в культурном слое болгарского периода, а высокие концентрации – в позднеордынском и раннеордынском слоях.

Противоположную P направленность показывают концентрации Fe, которые постепенно снижаются с глубиной (от 21630 до 16590 мг/кг). Выявленные концентрации Fe ненамного уступают показателю местного фона и заметно уступают (в 1,5-2 раза) региональному кларку.

Радиальное распределение Ni проявляется в плавном снижении концентрации с глубиной (от 46 до 37 мг/кг). Только в верхнем слое (до 50 см) концентрация несколько ниже – 32 мг/кг. Концентрации Ni близки к кларку почв мира (40 мг/кг) и некритично превышают региональный кларк (28,6 мг/кг).

Остальные химические элементы со сравнительно низкими кларками (Cu, Pb и Zn) имеют достаточно индивидуальный характер радиального распределения по горизонтам (табл. 1), однако для них свойственно общее значительное повышение концентраций с глубиной, и, как результат, высокое содержание в нижних горизонтах раскопа в сравнении с региональным фоном. Учитывая особенности исследуемого археологического объекта, подробнее остановимся на характере радиального распределения Cu, Pb и Zn, которые могли использоваться при получении различных сплавов на медной основе – бронз, латуней и томпаков, и которые могут являться маркерами культурного слоя различных исторических эпох. Для указанных элементов характерно сходное радиальное распределение, выражающееся в резком или исключительно резком увеличении концентраций уже в гор. II (30-110 см), связанном с жизнедеятельностью русского села нового времени, по сравнению с региональным и местным фонами.

Весьма наглядно проявляется это для Cu, концентрация которой в гор. II превышает местный фоновый уровень в 36 раз при почти одинаковых показателях местного и регионального фона. Необычайно высокий уровень накопления Cu (940,96-951,61 мг/кг) установлен в пределах профиля на глубине от 50-60 до 140 см, что соответствует историческим периодам нового и позднеордынского времени. Ещё глубже содержание Cu постепенно снижается, однако остается весьма высоким (390,22 мг/кг в раннеордынском слое и 362,12 мг/кг в болгарском слое). Превышение концентраций Cu в сравнении с региональным фоном составляет 13,7-35,9 раз. Для сравнения укажем, что в почвах мира кларк Cu составляет 20 мг/кг, а ПДК ее валовой формы – 55 мг/кг. На этом фоне выявленные в почвенной толще раскопа запредельно высокие концентрации Cu однозначно указывают на их антропогенное (техногенное) происхождение.

Зафиксированные в почвенных горизонтах раскопа концентрации Pb в целом характерны для техногенно загрязненных территорий. Местный и региональный фоны концентрации Pb почти одинаковые. Зато концентрации Pb в горизонтах II-VI варьируют в пределах 80-139 мг/кг, что в десятки раз выше местного и регионального фона. Местный и региональный кларки Pb значительно меньше величины ПДК (32 мг/кг). Максимальные концентрации Pb отмечены в болгарском (139 мг/кг) и позднеордынском (109 мг/кг) слоях.

Достаточно сложную картину радиального распределения в почвах раскопа демонстрирует валовой Zn, концентрация которого также резко увеличивается из гор. I в гор. II (от 54 до 153 мг/кг). В позднеордынском и раннеордынском слоях отмечаются высокие концентрации Zn (от 103 до 152 мг/кг), а в болгарском слое – 150 мг/кг. Указанные концентрации в 2,0-3,4 раза превышают показатели регионального и местного фона и могут свидетельствовать о техногенном происхождении Zn в древних культурных слоях раскопа.

Данные почвенно-геохимических исследований во многом согласуются с результатами археологических исследований. Т.А. Хлебникова [7] опубликовала результаты спектральных и химических анализов значительной серии предметов из цветного металла, найденных на Болгарском городище и в некоторых других волжско-болгарских памятниках. Предметы из цветного металла были датированы в широких хронологических рамках – от домонгольского до золотоордынского периода. На основании результатов химических и спектральных анализов предметов с Болгарского городища Т.А. Хлебникова [7] пришла к выводу о том, что в основной массе эти изделия были изготовлены из Cu и медных сплавов (бронзы, томпаков и латуней). По данным Т.А. Хлебниковой [7], значительная часть археологических предметов содержала Cu в качестве основы (содержание Cu в них варьировало в пределах от 73,80 до 99,10%). В качестве лигатуры в предметах содержались: Pb (0,3510,85%), Sn (1,18-23,96%), Zn (1,84-17,78%). В качестве микропримесей присутствовали Fe и Ni (соответственно 0,10 и 1,82%). Своеобразие болгарского цветного металла подчеркивается наличием в сплавах Ni. Бронзы с Болгарского городища, по данным спектральных анализов, были в основном оловянистые (в почвенных образцах Sn не определялось), и они преобладали над другими сплавами. При изучении памятников с металлургическим производством возникает вопрос об источниках сырья, в первую очередь – руды. По предположению Т.А. Хлебниковой, медная, свинцовая и цинковая руды могли поступать в Волжскую Болгарию с Урала, а оловянная руда из Западной Сибири [7].

Выводы:

-

1. По результатам химических анализов почв из археологического раскопа № 193 и найденных на Болгарском городище изделий из цветных металлов, а также некоторых других археологических предметов, можно утверждать о том, что в районе раскопа № 193 в средневековую эпоху (в домонгольский и золотоордынский периоды) располагалось производство, связанное с обработкой цветных металлов. На это указывает сверхвысокое содержание Cu (от 362,12 мг/кг в болгарском культурном слое до 940,96-951,61 мг/кг в слоях позднеордынского и нового времени). В изделиях из цветных металлов с Болгарского городища также доминировала Cu (73,8099,10%). Почвенные анализы выявили максимальные концентрации Pb в болгарском (139 мг/кг) и позднеордынском (109 мг/кг) слоях и высокие концентрации Zn (103-152 мг/кг) в позднеордынском и раннеордынском слоях и в болгарском слое (150 мг/кг). По данным спектральных и химических анализов изделий из цветных металлов с Болгарского городища, в этих изделиях в качестве лигатуры содержались Pb (0,35-10,85%) и Zn (1,84-17,78%), а в качестве микропримесей присутствовали Fe и Ni (соответственно 0,10 и 1,82%). Последнее обстоятельство вполне коррелирует с наличием в почвенных образцах небольшого количества Fe (1659021630 мг/кг) и Ni (37-44 мг/кг в позднеордынском и раннеордынском слоях и в болгарском слое), содержание которого несколько превышает региональный фон.

-

2. Очень высокие и высокие концентрации P в болгарском, позднеордынском и раннеордынском культурных слоях раскопа и Ca в тех же культурных слоях также свидетельствуют о нахождении здесь производства цветных металлов в древности. Чрезвычайно высокие концентрации P объясняются его накоплением в качестве отхода металлургического производства. Высокое содержание Ca в нижних слоях раскопа может отражать его активное использование в металлургическом производстве в раннем домонгольском периоде. В металлургическом производстве Ca является флюсом, применяемым для понижения температуры плавления в горне и увеличения жидкотекучести шлаков.

-

3. Найденные в раскопе № 193 сфероконические сосуды также свидетельствуют в пользу металлургического производства, поскольку они использовались как контейнеры для опасных жидкостей (без сфероконусов металлургическое производство невозможно). Факт находок в таком большом количестве сфероконусов на небольшом участке позволяет ставить вопрос о наличии в непосредственной близости от раскопа № 193 бронзолитейного производства, что чрезвычайно важно для археологии Болгарского городища.

Таким образом, металлообрабатывающий теплотехнический объект, исследованный на раскопе № 193, мог быть связан с рафинированием и литьем изделий, в первую очередь из Cu. Возможно также, что этот горн являлся оборудованием мастерской медника. Однако вопрос о том, каким было это производство – меднолитейным, бронзолитейным или другим, требует выяснения. Сопряженный почвенно-геохимический и археологический анализ культурных слоев Болгарского городища свидетельствует о широких возможностях для изучения технологических процессов, протекавших в прошлом на территории этого памятника. Почвенно-геохимические исследования в совокупности с материалами археологических раскопок дают новые объективные данные для достоверной реконструкции исторического прошлого региона.

Список литературы Почвоведение и археология: взаимосвязь в исследовании болгарского городища

- Бакин, О.В. Сосудистые растения Татарстана/О.В. Бакин, Т.В. Рогова, А.П. Ситников. Монография. -Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2000. 496 с.

- Дергачёва, М.И. Археологическое почвоведение. Монография. -Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1997. 228 с.

- Карпачевский, Л.О. Зеркало ландшафта. Монография. -М.: Мысль, 1983. 156 с.

- Козловский, Ф.И. Почва как зеркало ландшафта и концепция информационной структуры почвенного покрова/Ф.И. Козловский, С.В. Горячкин//Почвоведение. 1996. № 3. С. 288-297.

- Русанова, Г.В. Современные процессы и унаследованные педогенные признаки в почвах на покровных суглинках южной тундры/Г.В. Русанова, Е.М. Лаптева, А.В. Пастухов, Д.А. Каверин//Криосфера Земли. 2010. Т. XIV. № 3. С. 52-604.

- Прохорова, Н.В. Металлы и металлоиды в лесостепных и степных ландшафтах Самарской области//Известия Самарского научного центра РАН. 2013. Т. 15. № 3 (7). С. 2328-2332.

- Хлебникова, Т.А. Анализы болгарского цветного металла / Л.Л. Савченкова, Ю.А. Семыкин, Г.Ф. Полякова и др. // Отв. ред. Г.А. Федоров-Давыдов // Город Болгар. Ремесло металлургов, кузнецов, литейщиков. Монография. - Казань: Издание ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова, 1996. С. 269-292.