Почвозащитная система земледелия в Павлодарском Прииртышье

Автор: Ирмулатов Бакыт Рахимбаевич

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 2 (14), 2014 года.

Бесплатный доступ

На основе проведенных экспериментальных работ и полученных результатов даны рекомендации по совершенствованию почвозащитной системы земледелия с учетом сложившихся новых социально-экономических, эколого-климатических условии в Павлодарской области.

Ветровая эрозия, технологии, удобрения, углеотходы, сорта

Короткий адрес: https://sciup.org/142198978

IDR: 142198978 | УДК: 631.58

Текст научной статьи Почвозащитная система земледелия в Павлодарском Прииртышье

связанных с защитой почв от эрозий. С первых дней организации опытной станции проводились исследования по предотвращению проявления ветровой эрозий, и во главе ставились вопросы изучения плоскорезной обработки почвы в почвозащитных севооборотах. Внедрение полосного размещения культур, то есть чередования полос однолетних культур с полосами многолетних трав, на площади в 1982 г. в Павлодарской области 1,2 млн га, а по Республике – 2,7 млн га способствовало прекращению процессов ветровой эрозии [2].

Трудности переходного периода в годы становления независимого Казахстана не обошли стороной в целом АПК Республики, в т.ч. Павлодарской области. Посевные площади сельскохозяйственных культур в 2000 г. в области составили всего 647 тыс. га, т.е. по сравнению с 1990 г. сократились в 5,3 раза [3]. При этом в категории заброшенных земель, выведенных из сельскохозяйственного оборота, наряду с малопродуктивными землями оказались и более плодородные земли, пригодные для зернового производства. Стабильный подъем экономики в целом по Республике, в том числе в Павлодарской области, способствовал ежегодному вовлечению в оборот заброшенных земель, и в 2013 г. площадь пашни выросла до 1350,0 тыс. га. Однако следует отметить, что введение в сельскохозяйственный оборот бросовых земель проводится стихийно, без научного обоснования. Ранее разработанные зональные технологии оказались недостаточно дифференцированы применительно к различным агроэкологическим условиям как используемых пахотных земель, так и вновь вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот бросовых земель. Отмечается изменение климатических условии, наблюдение которых за последние 10 лет показывает, что в среднем произошло повышение среднегодовой температуры на 1,2–1,5ºС, при этом количество выпавших осадков за 4 года было в пределах многолетней нормы, за два года – выше нормы, а за 4 годах – ниже многолетних показателей. Само распределение осадков в последние годы не носит ярко выраженную характерную тенденцию, имеет большие колебания в зависимости от природно-климатических особенностей зон, и все это вынуждает сегодня искать альтернативные пути ведения земледелия в регионе.

Урожайность яровой пшеницы в зависимости от приемов влагонакопления, ц/га

|

Вариант |

Первая культура по пару |

Последующие культуры |

|||||||

|

II |

III |

IV |

V |

VI |

VII |

ср. мн. |

прибавка |

||

|

Обычная стерня высотой 12– 18 см во всех полях севооборота, контроль |

14,9 |

12,1 |

8,6 |

6,1 |

6,0 |

6,1 |

5,9 |

8,5 |

0 |

|

Стерневые кулисы во всех полях севооборота, высота 50 см |

15,9 |

13,2 |

10,2 |

9,9 |

10,1 |

11,0 |

12,3 |

11,8 |

3,3 |

|

Сплошная очесанная стерня во всех полях севооборота, высота 50 см |

15,6 |

13,6 |

11,0 |

12,1 |

11,4 |

11,6 |

13,4 |

12,7 |

4,2 |

|

То же, что и в III-варианте, но с внесением азотных удобрений (N30) |

– |

– |

13,8 |

14,1 |

13,9 |

13,7 |

16,4 |

14,4 |

5,9 |

Основные направления научно-исследовательских работ Павлодарского НИИСХ в 1990– 2010 гг. ориентированы на совершенствование элементов почвозащитной системы земледелия с учетом сложившихся новых социально-экономических, эколого-климатических условий.

За эти годы учеными Павлодарского НИИСХ была создана специальная очесывающая жатка, применение которой позволило разработать совершенно новую технологию накопления влаги за счет осенне-зимних осадков на основе создания стерневых кулис или сплошной очесанной стерни путем очеса стеблестоя зерновых культур.

Полученные опытные данные свидетельствуют, что ежегодное оставление стерневых кулис в течение 7 лет способствовало повышению урожайности пшеницы на 3,3 ц/га, сплошной очесанной стерни на 4,2 ц/га и сплошной очесанной стерни с внесением азотных удобрений в дозе N30 на 5,9 ц/га по сравнению с контролем. Эта технология позволяет исключить энерго- и финансовые затраты на зимнее механическое снегозадержание, на 20–30% повышает продуктивность полей, исключает отрицательный баланс гумуса в почве, способствует сохранению и улучшению почвенного плодородия. Данная технология является базовым элементом влаго-сберегающей технологии возделывания зерновых культур в регионе, которая внедряется на площади более 200 тыс. га.

Проведены исследования по определению эффективности паровых полей в современных условиях, при этом было установлено, что гербицидный пар по таким показателям как эродируемость почвы, накопление органической массы, повышение биогенности почвы, эффективное накопление влаги и другим, превосходит ранний кулисный пар, поэтому рекомендован для применения в системе влагосберегающей технологии возделывания сельскохозяйственных культур в Павлодарской области.

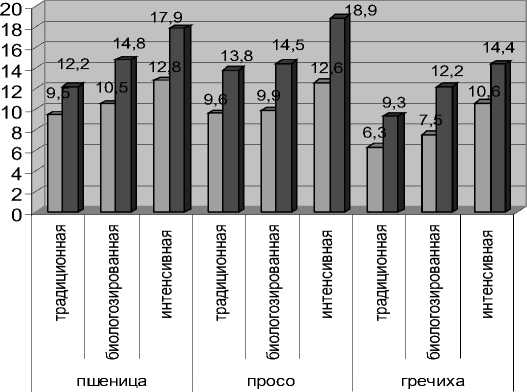

Ценные результаты получены при разработке технологии возделывания сельскохозяйственных культур различных уровней интенсификации (традиционная, интенсивная и биоло-гизированная) с учетом биоклиматического потенциала различных агроэкологических типов почв. Было установлено, что на полугидроморфных почвах с более высоким содержанием гумуса и близким залеганием грунтовых вод, которые встречаются отдельными массивами в пределах зональных почв, в зависимости от технологии возделывания прибавка урожайности пшеницы составила более 4,0 ц/га, проса от 4,2 до 6,3 ц/га, гречихи от 3,0 до 4,6 ц/га по сравнению с зональными почвами. Полученные данные используются в севооборотах мелких и средних фермерских хозяйств региона.

Проведены научно-исследовательские работы по применению минеральных и органических удобрений в почвозащитных севооборотах. Научно обосновано внесение фосфорных удобрений на южных карбонатных черноземах в агроландшафтах степной зоны в дозе Р 60–80 д.в. в паровое поле на ротацию севооборота или ежегодное внесение Р 20 д.в. в рядки при посеве, которые обеспечили прибавку урожайности за ротацию 5-польного зернопарового севооборота от 5,2 до 5,7 ц/га, а в агроландшафтах сухостепной зоны на каштановых почвах внесение азотно-фосфорных удобрений в сочетании с навозом в полупаровое поле в дозе N 60 P 80 д.в. + навоз 20 т/га обеспечило прибавку урожая в зернотравяном звене почвозащитного севооборота до 40% по сравнению с контролем. Полученные данные являются основой при внесении удобрений в севооборотах, применяемых хозяйствующими субъектами региона.

□ ландшафт гумус менее 2% □ ландшафт гумус более 3%

Урожайность культур в ландшафтах в зависимости от технологии

Изучены действия соломы, зеленых удобрений и углеотходов как перспективных источников сырья для пополнения ряда местных удобрений. Проведена оценка эффективности гумата натрия и углеотходов производства ТОО «Экибастузский литейно-механический завод» при возделывании яровой пшеницы на пахотных почвах Павлодарского Прииртышья. Установлено, что проведение предпосевной обработки семян яровой пшеницы 3,0–4,0%-ным раствором гумата натрия и внесение гуминовых удобрений из бурого угля в дозе 2 т/га, увеличивает полевую всхожесть до 82,4%, снижает коэффициент водопотребления на 22–24%, повышает урожайность яровой пшеницы на 25%. Рассчитана перспективная потребность северных областей Казахстана в органо-минеральных удобрениях, полученных на базе окисленных бурых углей. Она составляет 15–30 млн т в год (доза 1–2 т/га). Применение таких удобрений целесообразно на территории 15–18 млн га. Высокая рентабельность применения гуминовых удобрений представляется экономически выгодным наряду с применением традиционных химических удобрений.

Исследования по моделированию мульчирования почвы соломой путем наложения мульчепласта показали, что в агроландшафтах сухостепной зоны оптимальная доза соломы должна быть 3 т/га, что способствует сложению оптимальной объемной массы почвы в 0–30 см слое почвы, проявлению высокой биологической активности и улучшению деятельности целлюлозо-разлагающих микроорганизмов и повышению урожайности пшеницы на 30% по сравнению с контролем. Полученные данные имеют очень важное значение для сельхозтоваропроизводителей региона, которые внедряют нулевую технологию.

Хотя по урожайности яровой пшеницы Павлодарская область и уступает северным областям Казахстана, но агроландшафты располагают благоприятным биоклиматическим потенциалом, обусловливающим формирование урожая зерна высокого качества, которое характеризуется высоким содержанием клейковины, белка, высокой натурой зерна. С первых дней деятельности Павлодарского НИИСХа наметился большой прогресс в развитии селекционной работы по яровой пшенице. Ежегодно в изучении находится более 14 тыс. образцов. Сформирован перспективный по продуктивности селекционный материал для условий северо-востока Казахстана. Созданы и переданы на ГСИ 14 сортов яровой мягкой пшеницы. В настоящее время 5 сортов яровой мягкой пшеницы включены в Государственный реестр селекционных достижений и допущены к использованию по Павлодарской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Актюбинской областям. Кроме яровой пшеницы в последние годы развернута работа по селекции ячменя, проса, многолетних и однолетних трав. Результатом проведенной работы является выведение и районирование по регионам республики сортов проса Павлодарское, многолетних трав житняка Далалык, лядвенца рогатого Актогай 1. Полностью налажено первичное и элитное семеноводство выведенных и допущенных к использованию сортов сельскохозяйственных культур, которые пользуются повышенным спросом сельхозтоваропроизводителей региона. В настоящее время более 30% посевных площадей яровой пшеницы и проса, 95,0% ячменя, более 82,0% овса заняты сортами казахстанской селекции.

На оснований полученных экспериментальных данных осуществлен подбор сортов сельскохозяйственных культур и разработаны рекомендации об особенностях земледелия и агротехнологии полевых культур в различных агроэкологических зонах Павлодарского Прииртышья, которые находят широкое применение у хозяйствующих субъектов региона.

Список литературы Почвозащитная система земледелия в Павлодарском Прииртышье

- Берестовский, Г.Г. Эрозия почв и борьба с ней на целине/Г.Г. Берестовский. -Целиноград: Колос, 1965. -С. 32.

- Журавель, Н.В. Защита почвы от ветровой эрозии в хозяйствах Павлодарской области/Н.В. Журавель//Защита почв от эрозии. -М., 1964. -С. 115-127.

- Павлодарская область, 1991-2001 годы/Агентство Республики Казахстан по статистике. -Павлодар, 2001. -253 с.