Почвы горных территорий в классификации почв России

Автор: Ананко Т.В., Герасимова М.И., Конюшков Д.Е.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 92, 2018 года.

Бесплатный доступ

Почвы горных территорий, не имеющие равнинных аналогов, занимают менее 3% территории России. На почвенной карте РСФСР масштаба 1 : 2.5 млн. (1988) они представлены 10-ю почвенными выделами, названия которых, помимо слова “горные”, отражающего характерные свойства этих почв (относительную «молодость», маломощность, скелетность, подстилание плотными породами), содержат указания на ландшафтные особенности территории. Для обновления карты показанные на ней почвы переводятся в новую субстантивно-генетическую классификацию почв России. Профильно-генетический подход, заложенный в новой классификации, исключает использование ландшафтных названий. Перевод единиц легенды карты в номенклатуру классификации почв России осуществляется поконтурно и заключается в поиске информации о свойствах почв, позволяющей идентифицировать диагностические горизонты и генетические признаки для выявления формулы профиля. Поиск осуществляется по базовым материалам к карте и региональным литературным источникам с учетом факторов почвообразования. Формулы профиля используются для определения положения почвы в системе субстантивно-генетической классификации. Большинство почв данного раздела легенды были отнесены к отделу органо-аккумулятивных. Различия между почвами проявляются в типах гумусовых или органогенных горизонтов; при малой мощности профиля почвы были переведены в отделы литоземов и/или слаборазвитых почв (петроземов). Как правило, одной единице легенды в формате новой классификации соответствовали две и более почв. Наиболее неоднородной оказалась единица легенды “горные лесо-луговые почвы”. С учетом региональных различий в почвенных свойствах и особенностях ландшафтов она была разделена на пять различных почв. Работа позволила сформулировать ряд предложений по совершенствованию классификации почв России.

Почвенная карта, классификация почв, корреляция классификационных таксонов, диагностические горизонты почв, диагностические свойства почв

Короткий адрес: https://sciup.org/143161880

IDR: 143161880 | УДК: 631.4 | DOI: 10.19047/0136-1694-2018-92-122-146

Текст научной статьи Почвы горных территорий в классификации почв России

DOI: 10.19047/0136-1694-2018-92-122-146

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2018. Вып. 92 ВВЕДЕНИЕ

В отделе генезиса, географии, классификации и цифровой картографии почв Почвенного института им. В.В. Докучаева начата работа по обновлению Почвенной карты РСФСР масштаба 1 : 2.5 млн. ( ПКРФ ) под редакцией В.М. Фридланда, изданной в 1988 г. и остающейся наиболее подробной почвенной картой, созданной по единой программе на всю страну. Карта содержит огромный объем информации по почвам, компонентному составу почвенного покрова и почвообразующим породам. Концепция карты отражена в ее программе (Фридланд и др., 1972) , послужившей через 10 лет основой базовой классификации почв (Фридланд, 1982) , которая, в свою очередь, была трансформирована в субстантивно-генетическую классификацию почв России ( КПР ) (Классификация..., 1997; Классификация..., 2004 ; Полевой определитель..., 2008 ). В 1990-е годы карта была оцифрована и в этом виде использована в ряде отечественных и международных проектов. Она лежит в основе “ Единого государственного реестра почвенных ресурсов России ” (2014) и входит в почвенно-географическую базу данных Евразии, являющуюся частью почвенно-информационной системы Евросоюза (EUSIS).

За прошедшие годы получены новые материалы по почвам малоизученных и труднодоступных территорий, разработаны концепции их генезиса и экологической приуроченности, особенно в отношении почв Сибири и Дальнего Востока. На всю территорию России составлены листы Государственной почвенной карты масштаба 1 : 1 млн. с более детальным отражением почвенного покрова. Наконец, была разработана КПР. Все это послужило импульсом для начала работы по обновлению ПКРФ с целью отразить современное состояние почвенного покрова России с учетом не только естественных, но и антропогенно-преобразованных почв на основе единой субстантивно-генетической классификации. На первом этапе ставится задача перевода существующей карты “на язык” КПР. Опыт показал, что такой перевод на уровне легенды карты не вполне адекватен – одна единица легенды может соответствовать разным почвам по КПР в зависимости от конкретных условий. Необходим поконтурный анализ и перевод названий почв. Субстантивная диагностика почв в КПР отработана намного детальнее, чем

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2018. Вып. 92 диагностика, предлагаемая в программе карты и монографии “Почвенный покров и земельные ресурсы Российской Федерации” (2001), рассматриваемой как объяснительная записка к карте. При недостаточности сведений для полной диагностики почв в системе КПР необходимо привлечение региональных материалов. В дальнейшем предполагается корректировка границ полигонов, внесение на карту данных об антропогенно-измененных и подверженных деградации (эрозии, дефляции, засолению и др.) почвах.

Перевод легенды осуществляется по генетико-географическим группам почв по соответствующим алгоритмам (Ананко и др., 2017) . Объектом настоящей статьи является реализация этой процедуры для одной из таких групп - раздела легенды ПКРФ “Почвы горных территорий”, под которой понимаются лишь специфические горные почвы, не имеющие аналогов на равнинах. Термин “горные” предполагает известные свойства: малую мощность профиля, скелетность, подстилание плотными породами на небольшой глубине.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

В рассматриваемом разделе 11 единиц легенды: высокогорные дерново-гольцовые, высокогорные степные, горные примитивные, горные щебнисто-органогенные, горно-луговые дерново-торфянистые, горно-луговые дерновые, горно-луговые черноземовидные, горно-лугово-степные, горные степные и холодно-степные, горные лесные черноземовидные, горные лесо-луговые. Таким образом, названия почв, помимо слова “горные”, обычно включают ландшафтные термины, иногда сочетающиеся с указанием почвенных свойств (например, горные лесные черноземовидные). Профильно-генетический подход, заложенный в КПР, исключает использование ландшафтных названий. Их перевод в систему КПР требует поиска названий почв согласно их свойствам с учетом ландшафтной специфики.

Общий ход работы (для любых почв) следующий. Первый шаг заключается в анализе диагностических свойств почв - единиц легенды по кратким описаниям в программе карты (Фридланд и др., 1972) и монографии (Почвенный покров..., 2001). Сведения о морфологических и физико-химических свойствах служат основанием для идентификации в почвах диагностических горизонтов и признаков, принятых в КПР, что необходимо для предварительного определения таксономического положения и названия почвы в системе КПР. Следующий шаг – просмотр всех ареалов каждой почвы на карте – как среди преобладающих, так и среди сопутствующих почв в контурах. Поиск осуществляется с помощью базы данных, привязанной к оцифрованной карте в программе QGIS. По базе данных и карте анализируется приуроченность почв к тем или иным почвообразующим породам. Если возникают сомнения в соответствии почв, определенных по КПР, породам и географическому положению, привлекаются дополнительные источники – литературные (по почвам и условиям почвообразования) и картографические.

Следующий этап состоит в уточнении диагностики почвы по материалам региональных исследований, на основании чего вносятся изменения и дополнения в первоначальную систему горизонтов и признаков, и профиль почвы еще раз интерпретируется в категориях КПР. Итогами такой диагностической процедуры могут быть: придание почве нового названия по КПР, либо внесение дополнений в уже имеющееся, либо подтверждение имеющегося названия. Для почв с широким ареалом и широким спектром почвообразующих пород перевод их названий в систему КПР, как правило, не является однозначным – одна единица легенды ПКРФ может иметь несколько вариантов перевода в КПР.

Заключительным шагом является внесение в базу данных новых названий основных и сопутствующих почв; в ряде случаев, происходит добавление новых почв в характеристику контура, исходя из географо-генетических представлений и анализа компонентных карт (растительности, геологической и четвертичных отложений) и ЦМР.

Подчеркнем, что перевод названий почв на карте в номенклатуру КПР осуществлялся поконтурно, с учетом региональных особенностей почвенного покрова.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Из 11 единиц рассматриваемого раздела легенды, одна – “высокогорные степные почвы” – отсутствует на карте и в базе данных среди как основных, так и сопутствующих почв. Очевидно, она попала в легенду из Программы карты 1972 г., созданной на всю территории СССР. Эти высокогумусные насыщенные холодные почвы

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2018. Вып. 92 с мерзлотой в нижней части профиля выделялись в высокогорьях (> 3000 м) Западного Памира (Таджикистан, Узбекистан, Киргизия).

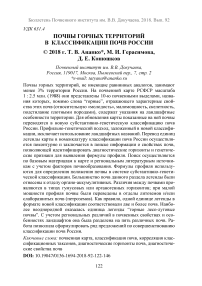

Остальные почвы имеют преимущественно обширные ареалы в пределах горных сооружений страны. Общая их площадь – 459 387 км2 (2.7% от территории России)3. Среди них преобладают горные примитивные почвы: 301 896 км2 (примерно 66% от общей площади горных почв), наименьшие площади занимают щебнистоорганогенные почвы (43 км2, около 0.01%). Рассмотрим основные характеристики каждой единицы легенды с точки зрения обоснования ее названия в КПР. Результаты перевода в номенклатуру КПР и распространенность почв представлены в таблице.

Высокогорные дерново-гольцовые почвы встречаются в высокогорьях Саян, Алтая, Предбайкалья и Забайкалья (Петров, 1952; Караваева, 1958 ; Носин, 1963; Ногина, 1964; Горбачев, 1978; Кузьмин, 1988) . Занимают второе место по площади (69 852 км2) среди горных почв после примитивных. Приурочены к верхней части горно-тундрового пояса – лишайниковым тундрам с участием осок, злаков, мелкого альпийского разнотравья; чередуются с каменными россыпями и скальными выходами (гольцами). Маломощный профиль (<30 см) включает рыхлую подстилку (1–2 см) и гумусовый горизонт серого или серовато-бурого цвета, мощность которого варьирует от 3 до 13 см. На суглинках бывает ясно выражена зернистая структура. Ниже находится горизонт, содержащий до 80–90% (по объему) невыветрелых обломков пород, на которых иногда отмечаются органо-железистые пленки. Содержание гумуса в верхнем дерновом горизонте колеблется от 4 до 12–16%, в переходном к породе горизонте – 1–4%, потеря при прокаливания в гумусовых горизонтах достигает 10–20%. Отношение С гк /С фк около 1. Реакция кислая и слабокислая по всему профилю, имеет место биогенная аккумуляция оснований. Криотурбации выражены в форме мерзлотной сортировки мелкозема и щебня на поверхности почвы и в профиле. Дерново-гольцовые почвы разных регионов отличаются друг от друга в отношении выраженности гумусового

Почвы горных территорий на ПКРФ и в системе КПР

|

Почвы; число контуров (всего/с преобладающей почвой); площадь |

Ареалы |

Строение профиля по КПР |

Названия почв по КПР |

|

Высокогорные |

Алтай, Саяны, |

AY(АО)– |

Литоземы серо- и гру- |

|

дерново-гольцовые; 79/69; 69 852 км2 |

Предбайкалье и Забайкалье |

С(f,@)–R W–R |

богумусовые, в т.ч. оже-лезненные* и криогенно-сортированные** Петроземы гумусовые |

|

Горные примитивные; |

Урал, Таймыр, Восточная Си- |

Оао*–R |

Петроземы грубогумусированные |

|

377/213; 301 896 км2 |

бирь, Алтай, Саяны |

W–Rca |

Карбопетроземы гумусовые |

|

Горные органо-генно-щебнистые; 14/1; 43 км2 |

Южное Забайкалье, Восточная Сибирь |

AOtj–Cfh–R |

Литоземы сухоторфяни-сто-грубогумусовые, в т.ч. железисто-гумусо-во-иллювиированные |

|

Горно-луговые дерново-торфянистые 21/20; 7334 км2 |

Кавказ |

Н–С(g)–С |

Перегнойные, в т.ч. гле-еватые |

|

Горно-луговые дерновые; 113/79; |

Кавказ, Урал, Кузнецкий Алатау |

АН–АС(m)–С |

Перегнойно-гумусовые,** в т.ч. метаморфизованные |

|

36130 км2 |

Алтай, Восточный Саян, Южное Забайкалье |

АН– АС(crm)–С |

Перегнойно-гумусовые в т.ч. криометаморфи-зованные |

|

Горно-луговые черноземовидные; 16/13; 5950 км2 |

Кавказ |

AUao– АC(m)–Сca |

Темногумусовые грубогумусированные оста-точно-карбонатные, в т.ч. метаморфизованные |

|

Горные луговостепные; |

Кавказ |

AU–C(m)–C |

Темногумусовые, в т.ч. метаморфизованные |

|

23/21; |

Алтай, Запад- |

AU–C(m,ic)– |

Темногумусовые, в т.ч. |

|

7127 км2 |

ный Саян |

C |

метаморфизованные и натечно-карбонатные |

|

Горные степные и холодно- |

Алтай, Восточный Саян |

AU–Cic–C |

Темногумусовые натечно-карбонатные |

|

Почвы; число контуров (всего/с преобладающей почвой); площадь |

Ареалы |

Строение профиля по КПР |

Названия почв по КПР |

|

степные; |

Горы и плато |

АК–BPL– |

Криоаридные |

|

53/6; |

Восточной Си- |

BCA–Cca |

|

|

1858 км2 |

бири |

AK–Cic– R(ca) |

Литоземы криогуму-совые натечно-карбо-натные |

|

Горные лесные |

Западный и |

AU– |

Черноземовидные мета- |

|

черноземовид- |

Центральный |

ACm(g,dc)–C |

морфизованные, в т.ч. |

|

ные; |

Алтай, Запад- |

глееватые и дисперсно- |

|

|

27/24; 16554 км2 |

ный Саян, Горная Шория |

карбонатные |

|

|

Горные лесо- |

Средний Урал, |

AYao,e– |

Серогумусовые грубо- |

|

луговые; |

юг Северного |

C(fh)–C |

гумусированные, в т.ч. |

|

64/46; 12642 км2 |

Урала |

оподзоленные и желези-сто-гумусово- иллювии-рованные |

|

|

Южный Урал |

AY–BM–C |

Буроземы типичные |

|

|

Восточный Саян |

TJh–C(fh)–C |

Перегнойно-сухоторфянистые железисто-гуму-сово- иллювиированные |

|

|

Горная Шория |

Оh–BHFe–C |

Подбуры перегнойные иллювиально-гумусовые оподзоленные |

|

|

Юго-Восточное |

AUh– |

Темногумусовые пере- |

|

|

Забайкалье |

AUCyu–Cg |

гнойные глееватые язы-коватые |

*Название подтипа изменено по сравнению с “Полевым определителем…” (2008) или отсутствует для данного отдела.

**Предлагаемые новые названия.

горизонта, степени скелетности и проявления криогенных признаков. По КПР профиль дерново-гольцовых почв может быть интерпретирован как AY(АО)–(C(f,@))–R, мощность его около 30 см, следовательно, почвы соответствуют литоземам серо- или грубогумусовым, в том числе ожелезненным (по наличию органо-

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2018. Вып. 92 железистых пленок) и крио генно- со ртированным (в отношении щебня и мелкозема) В качестве сопутствующих почв в базе данных вводятся почвы со гумусово-слаборазвитым горизонтом W – пет-роземы гумусовые (W–R).

Крупные ареалы горных примитивных почв находятся на Северном Урале, Таймыре, в горах и на плато Средней и Восточной Сибири; в Саянах и на Алтае их значительно меньше. В качестве сопутствующих компонентов они присутствуют в тех же регионах, за исключением Урала. Выделены на карте преимущественно в горных каменистых тундрах с разреженным растительным покровом, с крупноглыбовыми россыпями и осыпями, реже в северной тайге на крутых каменистых склонах.“Примитивные почвы представляют собой преимущественно минеральные образования... Важнейший признак почвообразования – накопление органического вещества – выражен лишь фрагментарно” (Носин, 1963, с. 285). Мощность мелкоземистого слоя не превышает 1–4 см, глубже залегает плотная порода. По материалам К.П. Богатырева (1959) , органическая часть представлена грубым гумусом с широким отношением С/N. Почвы отнесены по КПР к петроземам грубогумусированным (Оао–R) отдела слаборазвитых почв. Они названы грубогумусированными (на уровне подтипа, формально отсутствующим для этого типа в КПР), поскольку слой грубого гумуса диагностируется как признак (ао), а не как горизонт. В случае приуроченности горных примитивных почв к карбонатным породам, они переводятся в кар-бопетроземы гумусовые (W–Rca).

Горные щебнисто-органогенные почвы выделены на карте преимущественно как сопутствующие почвы, и только на Северо-Востоке. Формируются в условиях холодного резко континентального климата, в области многолетнемерзлых пород под кедровым стлаником или лиственничными редкостойными лесами на очень крутых склонах, сложенных сильно каменистыми коллювиальными отложениями. Мощность органогенного горизонта в профиле, образованного отмершими мхами и хвойным опадом, колеблется от 10 до 30 см. Ниже залегает щебнистая толща, практически лишенная мелкозема (Почвенный покров…, 2001). Органогенногумусовый горизонт формируется в условиях повышенной дрени-рованности, глубокого залегания “сухой” мерзлоты. Потеря от прокаливания в его верхней части (5–7 см) составляет 80–90%, глубже снижается до 15–30% Кроме типичных щебнисто-органогенных почв описаны также щебнисто-органогенные иллювиально-железисто-гумусовые почвы (Шапиро, 1984). Строение профиля по КПР: (АОtj– (Cfh)–R), почвы относятся к литоземам сухоторфяни-сто-грубогумусовым, в том числе иллювиально-железисто-гумусированным.

Горно-луговые дерново-торфянистые почвы выделены на карте только в высокогорьях Центрального Кавказа на высотах 2300–2700 м под альпийскими разнотравно-осоково-злаковыми лугами или зарослями рододендрона; их площадь составляет 7334 км2. Описаны В.М. Фридландом, как имеющие строение профиля: Адт–АС–СА. Для них характерен дерново-торфянистый горизонт мощностью 10–15 см темно-коричневого цвета с непрочной зернистой структурой (мажется) и обилием корней (Фридланд, 1966) . Можно предположить, что элемент названия “торфянистый” введен в связи с присутствием мелких слаборазложившихся растительных остатков, рассеянных в массе верхнего горизонта, особенно часто под куртинами рододендрона. Заторможенность трансформации опада является прямым следствием климатических условий высокогорья – краткости вегетационного периода с низкими ночными температурами и высокой влажностью. Переходный горизонт мощностью около 20 см – коричневого цвета, суглинистый, содержит меньше корней, выделяется между залегающими вертикально обломками сланца; нижележащий горизонт представлен почти целиком обломками породы. Почвы кислые и слабокислые. Общее содержание органического вещества (потеря при прокаливании) в верхнем горизонте колеблется в пределах 30–48%. Высокая гумусированность характерна и для минеральных горизонтов. Признаки оглеения в данных почвах отмечаются в седловинах, на ровных участках или вогнутых склонах теневых экспозиций. По морфологическим и аналитическим свойствам верхний горизонт этих почв может быть определен как перегнойный, следовательно, профиль их по КПР имеет строение: Н–С(g)–R. Почвы относятся к типу перегнойных отдела органо-аккумулятивных почв, если мощность профиля больше 30 cм, или к отделу литоземов, типу литоземы перегнойные , если переходный горизонт на глубине около 30 см состоит из крупнообломочного материала, практически без мелкозема; возможны глееватые подтипы.

Горно-луговые дерновые почвы показаны на карте значительно шире, чем дерново-торфянистые: они встречаются от Кавказа до Южного Забайкалья, включая Урал, Алтай, Кузнецкий АлаТау, Саяны и приурочены к субальпийским и альпийским высокогорным разнотравным лугам с участием осок и злаков. Их общая площадь составляет примерно 36 130 км2. Почвообразующие породы представлены сильно щебнистыми элювиальными и элювиально-делювиальными отложениями плотных пород различного генезиса: песчаников, сланцев, гранитов, гнейсов и т.д. К общим морфологическим чертам горно-луговых почв относят небольшую мощность профиля (в среднем 30–50 см), высокую скелетность, отсутствие четко выраженных срединных горизонтов. Верхний (дерновый) горизонт мощностью 10–20 см темно-коричневый или коричневато-бурый, (реже встречаются серые тона), пронизан корнями, с комковатой, зернистой или пороховидной структурой. Содержание гумуса колеблется в интервале 8–23%, потеря при прокаливания не превышает 16–28%. Горно-луговые дерновые почвы всех перечисленных горных стран характеризуются кислыми и слабокислыми значениями рН и преимущественно ненасыщенностью. В гумусовом горизонте ненасыщенность снижается в связи с биологической аккумуляцией оснований. Гумус гуматно-фульватного или фульватного типа, отношение С гк /С фк колеблется в широких пределах, но преобладают значения, близкие к единице. Отношение C/N, как правило, узкое, равно 10–12, что свидетельствует об относительно высокой интенсивности биологического круговорота, но может увеличиваться до 15–20 и выше. Максимальное содержание илистой фракции фиксируется преимущественно в средней части профиля. По материалам микроморфологических исследований И.В. Вишневской, в дерновом горизонте отмечается большое количество мелких растительных остатков разной степени разложения, отсутствие пленок на минеральных зернах, многопорядковая микроструктура и наличие мелких железистых конкреций в средней части профиля (Фридланд, 1986; Горбачев, 1978; Богаты рев, Ногина, 1962; Ковалев, 1973; Владыченский, 1998; Молчанов, 2010; Почвенный покров…, 2001) . Следует отметить, что в литературе уже предлагались варианты перевода горно-луговых почв в систему КПР. Так, на Северном Урале, в пределах Печеро-Илыч-ского заповедника горно-луговые почвы были переведены в

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2018. Вып. 92 серогумусовые (Почвы Печеро-Илычского…, 2013) . Для горно-луговых почв высокогорий Западного Кавказа предложено название – перегнойно-бурогумусовые (Молчанов, 2010) .

В КПР для горно-луговых дерновых почв альпийского и субальпийского поясов имеется диагностический горизонт AH – перегнойно-темногумусовый. Определение горизонта АН широкое ( Полевой определитель..., 2008 ): он может иметь реакцию от кислой до слабощелочной, темную окраску и неразложившиеся растительные остатки. Судя по литературным материалам, в гумусовом горизонте горно-луговых дерновых почв критерии горизонта АН выполняются в отношении структуры, содержания гумуса и растительных остатков (по потерям при прокаливании), значений рН, хотя в почвах высокогорий Кавказа последние существенно ниже. Однако большинство вышеперечисленных свойств этого горизонта (цвет, кислотность и ненасыщенность, большая доля фульвокислот с преобладанием первой фракции, низкая степень гумификации, грубый характер гумуса и др.) все же не вполне соответствует представлению о его темногумусовом характере. Поэтому предлагается заменить в КПР название горизонта перегнойно-темногумусовый на перегнойно-гумусовый , поскольку гумусово-аккумулятивный процесс в широком смысле является основным в формировании горизонта, а элемент “перегнойно-” отражает особенности преобразования растительных остатков в высокогорье. Индекс горизонта (АН) даже в большей степени соответствует такому представлению о горизонте. В континентальных горных системах (Саяны, Алтай, Южное Забайкалье) криогенные процессы могут приводить к формированию крупитчатой структуры, свойственной криометамор-фическому горизонту и другим проявлениям криогенеза. В итоге, горно-луговые дерновые почвы, выделенные на карте переводятся по КПР в перегнойно-гумусовые, в том числе метаморфизованные (Кавказ, Урал, Кузнецкий Ала-Тау), или криометаморфизованные (Алтай, Саяны, Южное Забайкалье); строение профиля АН– С(crm,m)–R. Сопутствующими почвами во все полигоны горно-луговых дерновых почв вносятся литоземы перегнойно-гумусовые .

Ареалы горно-луговых черноземовидных почв на ПКРФ выделяются только на Кавказе в высокогорьях и среднегорьях, сложенных плотными карбонатными породам практически независимо от растительных ассоциаций: ими могут быть альпийские или

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2018. Вып. 92 субальпийские луга, березовое криволесье. Общая площадь составляет на карте 5 950 км2. По строению профиля близки горно-луговым дерновым почвам, но отличаются от них свойствами верхнего горизонта и наличием обломков карбонатных пород в бескарбонат-ном мелкоземе в средней части профиля. Для верхнего горизонта характерен интенсивно черный цвет, зернистая структура, глинистый гранулометрический состав, невысокая плотность и щебни-стость, сильная задернованность, мощность 25–30 см. Почвы нейтральные и слабощелочные, насыщенные, обладают высокой емкостью обмена, узким отношением С/N. Содержание гумуса высокое – 14–20%; состав – фульватно-гуматный (Фридланд, 1986; Молчанов, 2010) . По окраске, структуре, сложению и насыщенности ППК основаниями верхний горизонт близок к темногумусовому, но повышенное содержание органического вещества за счет мелкого детрита преимущественно в верхней части горизонта, обусловливает целесообразность введения признака грубогумусиро-ванности. Признаки метаморфизма проявляются в растворении обломков плотных карбонатных пород и развитой педогенной структуре. Строение профиля AUао–АC(m)–Cca. Таким образом, горнолуговые черноземовидные почвы Кавказа представлены в КПР типом темногумусовые отдела органо-аккумулятивных почв; уточненное название на уровне сложного подтипа – темногумусовые грубогумусированные остаточно-карбонатные, в том числе метаморфизованные . Они сочетаются в с карболитоземами на крутых склонах, которые вводятся в базу данных в качестве сопутствующих компонентов.

Горные лугово-степные почвы выделены на ПКРФ в Центральном и Восточном Кавказе, Юго-Восточном Алтае и Западном Саяне, выше 2000–2500 м под мезоксерофитными разнотравно-злаковыми сообществами. Площадь на карте составляет 7 127 км2. В ряду горно-луговых почв они занимают относительно сухие местообитания, в частности, в экспозиционных сочетаниях они приурочены к южным склонам. По строению профиля Ад(А1)–АС–С горные лугово-степные почвы аналогичны горно-луговым дерновым почвам (Почвенный покров…, 2001) , но отличаются от них рядом свойств: гумусовый горизонт под плотной дерниной имеет серовато-коричневые или коричневато-серые тона окраски (с глубиной интенсивность серых тонов усиливается), структура комковато-

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2018. Вып. 92 зернистая, мелкоореховатая и очень прочная (Кавказ), или зернисто-пороховидная, неясно выраженная (Алтай, Западный Саян). По сравнению с горно-луговыми дерновыми почвами верхние горизонты лугово-степных почв содержат меньше растительных остатков разной степени разложения и больше новообразований биогенной природы – копролитов (Молчанов, 2009) . Почвы слабокислые, близкие к нейтральным, в нижних горизонтах иногда слабощелочные; характерна высокая степень насыщенности основаниями (преобладание кальция и магния в составе поглощенных катионов). Содержание гумуса колеблется от 8 до 15%; потеря при прокаливания – от 12 до 25%. На Кавказе в профиле лугово-степных почв вторичные карбонаты отсутствуют. На Алтае и в Западном Саяне в нижней части профиля и в породе встречаются вторичные карбонаты в форме пятен, натечных корочек и пленок на поверхности обломков пород; почвы вскипают с глубины 20–50 см. Плита плотной породы на Кавказе отмечается на глубине 20–45 см (Фридланд, 1966) , в Западном Саяне и на Алтае – 23–60 см (Носин, 1963; Ковалев, 1973) . По наблюдениям В.А. Носина (1963) и Р.В. Ковалева (1973) , горные лугово-степные почвы Западного Саяна и Алтая могут иметь как черноземовидный облик на границе с лесным поясом, так и более ксерофитный, близкий к облику каштановых почв на границе с сухостепными почвами котловин, что соответствует двум компонентам их “ландшафтного названия”. Гумусовый горизонт горных лугово-степных почв по совокупности свойств относится по КПР к темногумусовому. Строение профиля AU–C(iс)–C, что соответствует типу темногумусовых, отдела органо-аккумулятивных почв, подтипам натечно-карбонатные и метаморфизованные ; второй компонент в контурах - литоземы темногумусовые . Отметим, что в работе Э.Н. Молчанова (2009) горные лугово-степные почвы Кавказа отнесены по КПР к перегнойно-серогумусовым. Таким образом, в условиях относительно мягкого гумидного климата Кавказа горные лугово-степные почвы ближе к горно-луговым дерновым, а в континентальных областях Юго-Восточного Алтая – к горным степным почвам.

Единица легенды горно-степные и холодно-степные почвы разделяется на две географические группы в соответствии со своим названием: собственно горно-степные почвы Южной Сибири и

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2018. Вып. 92 холодно-степные почвы Восточной Сибири. Общая площадь на карте составляет 1 858 км2.

Горно-степные почвы распространены локально в среднегорьях Восточного Саяна и Центрального и Юго-Восточного Алтая в качестве преобладающей и первой сопутствующей почв. Они тяготеют к нижним частям южных склонов и, как и горные лугово-степные почвы, граничат с каштановыми почвами сухостепных котловин и с горными лесными черноземовидными почвами. Отличаются от лугово-степных почв обязательным присутствием вторичных карбонатов (натеки и бородки на щебне), тогда как в луговостепных почвах этот признак может отсутствовать. Переводятся по КПР в темногумусовые натечно-карбонатные (профиль AU–Cic– C) и аналогичные темногумусовые натечно-карбонатные лито-земы (профиль AU–(Cic)–R).

Почвы второй группы, названные в легенде холодно-степными, представлены на карте только в качестве сопутствующих почв в резкоконтинентальных областях Восточной Сибири в ареалах палевых почв, подбуров таежных и тундровых, тундровых глеевых почв. Группа неоднородна и, по-видимому, включает существенно разные по генезису и свойствам почвы, сведения о которых скудны. Центральным образом холодно-степных почв, встречающихся на южных крутых склонах низкогорий и среднегорий в бассейнах среднего течения рек Индигирки и Яны, являются почвы под островными степями на щебнисто-суглинистых отложениях с малольдистой или сухой мерзлотой. Их относили к горным черноземам или лугово-черноземным, каштановым и каштановидным почвам; Е.М. Наумов и А.А. Андреева (1963) предложили название “таежно-степные почвы экстраконтинентальных областей”. Наиболее подробно исследовавший их В.И. Волковинцер (1975, 1978) предложил термин “криоаридные”, имея в виду специфику как условий почвообразования, так и свойств почв. Так, гумусовый горизонт мощностью 4–10 см каштанового или темно-каштанового цвета, содержит от 2 до 8% гумуса, прочно связанного с минеральной частью почвы. Значения рН близки к нейтральным и становятся щелочными с глубиной, ППК полностью насыщен основаниями. По совокупности свойств горизонт может быть отнесен к криогу-мусовому (АК). Под ним выделяется бурый или палево-бурый бес-карбонатный горизонт, который на глубине 20–30 см сменяется

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2018. Вып. 92 аккумулятивно-карбонатным горизонтом палевого цвета мощностью 20–40 см. Вторичные карбонаты образуют натеки на нижней стороне щебня, при этом сам мелкозем (и щебень) может не вскипать. Глубже содержание карбонатов резко уменьшается. Профиль по КПР имеет строение АК–BPL–BCA–Cca. Мощность его составляет более 50 см. По строению профиля и комплексу аналитических свойств почвы могут быть отнесены к отделу палевых , типу крио-аридных , однако это решение не окончательное, и вопросы их классификации требуют дальнейших исследований. Часто мощность рыхлой части почвенной толщи менее 30 см (Васьковский, 1960) . В таких случаях почва относится к литоземам криогумусовым натечно-карбонатным.

Горные лесные черноземовидные почвы как преобладающие отражены на ПКРФ только на Алтае, в основном в его центральной и западной частях, где они встречаются в строго определенных ландшафтах. Это интервал высот 800–1500 м, т.е. среднегорья, суглинистые слабощебнистые отложения, травяные лиственничники, часто парковые, и пологие формы рельефа в областях преобладания глинистых и кристаллических сланцев (Ковалев, Хме лев, 1968; Герасимова, Евдокимова, 1975) . В качестве сопутствующих компонентов почвы показаны в Западном Саяне, Горной Шории, Кузнецком Ала-Тау. Общая площадь на карте составляет примерно 16 554 км2. Они занимают экологическую нишу между лесостепными черноземами и буроземами. По сравнению с рассмотренными выше горными почвами, черноземовидные лесные выделяются мощным профилем – до 1 м и больше, всегда темным гумусовым горизонтом с непрочной зернисто-комковатой структурой, нейтральными значениями рН, содержащим 5–10% гумуса, который соответствует темногумусовому по всем параметрам. В переходном к породе горизонте отмечаются признаки структурного метаморфизма, иногда глееватости и карбонатности, причем вторичные карбонаты бывают пропиточными вплоть до мергелистых, иногда – мицелярными. Почвообразующие породы, как правило, бескарбонатны. В итоге, профиль этих почв может быть представлен следующим образом: AU–ACm,(g,dc)–C, и почвы отнесены по КПР к черноземовидным метаморфизованным , в том числе глеева-тым и дисперсно-карбонатным. В качестве единичных сопутствующих почв встречаются в прилежащих к Алтаю горных массивах.

Горные лесо-луговые почвы в отличие от черноземовидных, представляют собой существенно разные почвы, объединенные по принципу их приуроченности к разреженным лесам с развитым травяным покровом. Они нередко занимают экотонные позиции между высокогорными луговыми и лесными вертикальными поясами. Идентификация почв с таким общим “ландшафтным названием” потребовала обращения к большему числу региональных работ. Основные ареалы горных лесо-луговых почв находятся на Урале и в Юго-Восточном Забайкалье; несколько небольших ареалов имеется в Горной Шории и Саяне. Общая площадь их на карте составляет 12 643 км2. Рассмотрим горные лесо-луговые почвы по отдельным массивам ареалов.

Лесо-луговые почвы Среднего и южной части Северного Урала формируются в подгольцовом поясе под лиственничными редколесьями, березовыми криволесьями, разреженными пихтовоеловыми травяными лесами в сочетании с луговыми полянами (Богатырев, Ногина, 1962; Почвы..., 2013) , образуя переход от горно-луговых почв к буротаежным иллювиально-гумусовым почвам и подбурам. Они характеризуются малой мощностью и высокой щебнистостью. Гумусовый горизонт серого или темносерого цвета, содержание гумуса варьирует от 7 до 12–14%; почвы кислые, преимущественно ненасыщенные (Почвенный покров…, 2001; Почвы ..., 2013) . Отличаются от горно-луговых почв меньшей за-дернованностью, резкими переходами между горизонтами, признаками оподзоленности. Строение профиля может быть представлено как AYао–Сe,hf–C, и почвы переводятся по КПР в серогумусовые грубогумусированные, в том числе оподзоленные и иллювиально-гумусированные , или дерново-подбуры грубогумусированные иллювиально-гумусовые, в том числе оподзоленные при наличия четко выраженного альфегумусового горизонта (профиль AYао–BH–C); при малой мощности профиля – в литоземы серогумусовы е с теми же подтиповыми признаками.

Горные лесо-луговые почвы Южного Урала под елово-мелколиственными и сосново-березовыми лесами с травяно-моховым напочвенным покровом приурочены к относительно высоким формам рельефа и склонам теневых экспозиций среди массивов серых почв. Характеризуются следующими генетическими горизонтами: рыхлая дернина мощностью 3–5 см темно-серого цвета, гумусовый горизонт мощностью 15–20 см серого или темно-серого цвета с ясным бурым оттенком, среднесуглинистый, с непрочной мелкокомковатой или комковато-зернистой структурой. Срединный горизонт мощностью 25–30 см коричнево-бурый, среднесуглинистый, непрочной комковато-ореховатой структуры переходит в буро-палевый средний суглинок со щебнем. Общая мощность профиля достигает 60–70 см, строение AY–BM–BC–C. Почвы слабокислые, слабо ненасыщенные, содержание гумуса составляет 5–7% (Богатырев, Ногина, 1962, Богатырев, 1947). В системе горизонтов и признаков КПР, а также исходя из общей географической обстановки, почвы переведены в буроземы типичные. В подгольцовом поясе лесо-луговые почвы находятся в вертикальном ряду между подбурами и буротаежными грубогумусовыми почвами (ржавозе-мами грубогумусовыми по КПР) и потому, как и на Северном Урале, переведены в серогумусовые грубогумусированные, в том числе оподзоленные.

В Восточном Саяне горные лесо-луговые почвы формируются под субальпийскими редколесьями и куртинами кедра; в первом случае они были названы В.Н. Горбачевым лесо-луговыми дерновыми, во втором – лесо-луговыми перегнойными; последние распространены значительно шире (Горбачев, 1978) . Они характеризуются торфянисто-перегнойным горизонтом мощностью до 15–25 см, ниже в мелкоземе прослеживаются признаки иллювиирования железо-гумусовых соединений. Почвы кислые, ненасыщенные. По совокупности свойств и строению профиля (TJh–C(fh)–C) переведены в перегнойно - сухоторфяные иллювиально-елезисто-гумуси-рованные.

В Горной Шории лесо-луговые почвы, как и в Восточном Са-яне, приурочены к подгольцовым кедровникам, чередующимся с альпийскими и субальпийскими лугами. Судя по описаниям С.Р. Ковалевой и др. (1974) , в формате КПР их можно отнести к подбурам перегнойным иллювиально-гумусовым оподзоленным (профиль Оh–BHF(е)–C).

Горные лесо-луговые почвы Юго-Восточного Забайкалья существенно отличаются по свойствам и положению в рельефе от почв рассматриваемой группы, хотя тоже формируются под листопадными (березовыми и лиственнично-березовыми) лесами с густым и высоким травостоем. Они приурочены к нижним частям

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2018. Вып. 92 склонов горных хребтов, окружающих котловины, щебнистым суглинисто-глинистым отложениям на многолетнемерзлых породах. Их почвенное окружение на ПКРФ контрастно: на южных соседних склонах – черноземы неполноразвитые, черноземы бескарбонат-ные, лугово-черноземные почвы, на северных склонах – дерновотаежные почвы и подзолы. Профиль включает следующие горизонты (Ногина, 1964) . Верхний горизонт мощностью 3–5 см перегнойного характера, мажущийся (ППП превышают 40%), гумусовый горизонт мощностью около 20 см, черно-серый или черный, комковатый, содержание гумуса составляет 8–9% (до 15% – в более влажных почвах), срединный горизонт сильно щебнистый, бурый с массой черных карманов из вышележащего горизонта. Ниже 60 см – мелкозем между крупными обломками пород, с сизыми разводами и ржавыми примазками. Вскипание во всех горизонтах в большинстве случаев отсутствует. Почвы слабокислые и нейтральные, насыщены основаниями по всему профилю. Определены по КПР как темногумусовые перегнойные темноязыковатые глееватые со сложной формулой профиля: AUh–AU Cyu–C(g).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный поконтурный перевод названий почв – единиц легенды карты – в номенклатуру КПР осуществлялся с привлечением литературных материалов, количество которых ограниченно. Кроме обращения к конкретным описаниям свойств почв из публикаций, позволившим выявить диагностические характеристики профилей, во многих случаях проводилась интерпретация “факторных” названий почв, которые широко используются для почв горных территорий.

Специфические почвы горных территорий в системе КПР в основном представлены почвами отдела органо-аккумулятивных, поскольку не имеют срединных горизонтов, что является прямым следствием их положения на склонах, молодости, скелетности, латеральных миграций и всех тех явлений, которые создают понятие “горные почвы”. Почвы другого отдела – литоземы, почти всегда присутствуют в составе почвенного покрова, как сопутствующие, либо становятся основными почвами в соответствии с правилами перевода в КПР. Отдел слаборазвитых почв представлен петроземами - примитивными почвами легенды карты, часто сочетающимися со скальными выходами и каменистыми россыпями.

При простом строении профиля различия между почвами определяются характером верхнего диагностического горизонта. По перегнойно-гумусовому горизонту (АН) диагностируются широко распространенные альпийские и субальпийские почвы -горно-луговые дерновые; темногумусовый горизонт AU диагностирует лугово-степные, степные и черноземовидные почвы. В высокогорных почвах с повышенным увлажнением формируется перегнойный горизонт, а в самых засушливых условиях - криогумусо-вый, диагностирующий криоаридные почвы. Для более детальной корреляции (и характеристики почв) используются генетические признаки, например, глееватый, грубогумусированный, метаморфизованный, оподзоленный и другие, свидетельствующие о дополнительных процессах и служащие основанием для выделения сложных подтипов. В большинстве горных почв имеются переходные недиагностические горизонты АС или СА с высоким содержанием гумуса (Ковалев, 1973; Молчанов, Молчанов, 2006; Молчанов, 2010) , вероятно, за счет иллювиирования подвижных соединений, разложения большой массы корнеопада, проваливания мелких растительных остатков в скелетном субстрате, иногда криотурбаций.

Наиболее распространенными среди почв горных территорий на карте являются горные примитивные - петроземы, в которых почвообразование проявляется в формировании маломощных верхних горизонтов - подстилочно-торфяного (О) или гумусового слаборазвитого (W).

Наиболее “широкой” единицей легенды оказались “горные лесо-луговые почвы”, разделившиеся в разных регионах на пять почв по КПР, включая почвы с полноразвитым профилем: буроземы и подбуры. Можно предположить, что они были введены в легенду ПКРФ по общему облику растительности.

В процессе перевода почв легенды ПКРФ сформировался ряд предложений к содержанию классификации почв России: изменение сущности и определения перегнойно-темногумусового горизонта (АН); детализация криогенных явлений (кроме признака “криотурбированный” предлагается ввести признак “криогенносортированный”); расширение “привязок” генетических признаков на уровне подтипов, в том числе сложных, например, желательно

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2018. Вып. 92 использовать признак “грубогумусированный” для слаборазвитых почв, отсутствующий в списке генетических признаков для почв этого отдела. Для ряда горных почв с высоким содержанием гумуса в профиле целесообразно использовать малый индекс fh –желези-сто-гумусово-иллювиированный, как слабое выражение альфегу-мусового процесса.

Фридланда. М.: ГУГК, 1988.

Список литературы Почвы горных территорий в классификации почв России

- Ананко Т.В., Герасимова М.И., Конюшков Д.Е. Опыт обновления почвенной карты РСФСР масштаба 1: 2.5 млн в систему классификации почв России//Почвоведение. 2017. № 12. С. 1411-1420 DOI: 10.7868/S0032180X17120024

- Богатырев К.П. Дерновые горно-лесные почвы, как особая географическая форма высокогорного почвообразования//Почвоведение. 1947. № 12. С. 704-713.

- Богатырев К.П. Фрагментарные (грубоскелетные) почвы и их место в общей классификации почв//Почвоведение. 1959. № 2. С. 2-28.

- Богатырев К.П., Ногина Н.А. Почвы горного Урала//О почвах Урала, Западной и Центральной Сибири. М.: Изд-во АН СССР, 1962. С. 5-48.

- Васьковский А.П. Географические особенности почв лесной области крайнего северо-востока СССР//Краеведческие записки. Вып. 3. Магадан: Магаданское кн. изд., 1960. С. 72-108.

- Владыченский А.С. Особенности горного почвообразования. М.: Наука, 1998. 191 с.

- Волковинцер В.И. Специфика степного почвообразования в экстремальных климатических условиях//Почвенный криогенез и мелиорация мерзлотных и холодных почв. М.: Наука, 1975. С. 91-94.

- Волковинцер В.И. Степные криоаридные почвы. Новосибирск: Наука, 1978. 208 с.

- Герасимова М.И., Евдокимова А.К. О темноцветных горно-лесных почвах Алтая//Геохимические и почвенные аспекты в изучении ландшафтов. М.: Изд-во МГУ, 1975. С. 77-93.

- Горбачев В.Н. Почвы Восточного Саяна. М.: Наука, 1978. 199 с.

- Единый государственный реестр почвенных ресурсов России. Версия 1.0. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 2014. 768 с.

- Караваева Н.А. Высокогорные почвы Восточного Саяна//Почвоведение. 1958. № 4. С. 61-66.

- Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. 342 с.

- Классификация почв России. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 1997. 235 с.

- Ковалев Р.В., Хмелев В.А. Темноцветные почвы парковых лиственничных травянистых лесов Центрального Алтая//Лес и почва. Красноярск, 1968. С. 134-143.

- Ковалев Р.Ф. Почвы Горно-Алтайской автономной области. Новосибирск: Наука, 1973. 348 с.

- Ковалева С.Р., Корсунов В.М., Таранов С.А. Лесные почвы горного окаймления юго-востока Западной Сибири. Восточный Алтай, Горная Шория, Салаир. Новосибирск: Наука, 1974. 205 с.

- Кузьмин В.А. Почвы Предбайкалья и Северного Забайкалья. Новосибирск: Наука, 1988. 174 с.

- Молчанов Э.Н. Горно-луговые почвы высокогорий Западного Кавказа//Почвоведение. 2010. №12. С. 1433-1448.

- Молчанов Э.Н. Горные лугово-степные почвы высокогорий Восточного Кавказа//Почвоведение. 2009. № 6. С. 638-647.

- Молчанов Э.Н., Молчанов А.Э. Специфика процессов формирования перегнойно-темногумусовых почв Западного Кавказа//Почвообразовательные процессы. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 2006. С. 295-321.

- Наумов Е.М., Андреева А.А. Почвы остепненных склонов Янско-Индигирского нагорья (таежно-степные почвы экстраконтинентальных областей Северо-Востока СССР)//Почвоведение. 1963. № 3. С. 62-70.

- Ногина Н.А. Почвы Забайкалья. М.: Наука, 1964. 315 с.

- Носин В.А. Почвы Тувы. М: Наука, 1963. 342 с.

- Пармузин Ю.П. Северо-Восток и Камчатка. М.: Мысль, 1967. 367 с.

- Петров Б.Ф. Почвы Алтайско-Саянской горной области//Тр. Почв. ин-та им. В.В. Докучаева. 1952. Т. 35. 248 c.

- Полевой определитель почв России. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 2008. 82 с.

- Почвенная карта РСФСР. Масштаб 1: 2.5 млн./Под ред. В.М. Фридланда. М.: ГУГК, 1988.

- Почвенный покров и земельные ресурсы Российской Федерации. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 2001. 400 с.

- Почвы и почвенный покров Печоро-Илычского заповедника (Северный Урал)/Отв. ред. С.В. Дёгтева, Е.М. Лаптева. Сыктывкар, 2013. 328 с.

- Фридланд В.М. Основные принципы и элементы базовой классификации почв и программа работ по ее созданию. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 1982. 149 с.

- Фридланд В.М. Почвы высокогорий Кавказа//Генезис и география почв. М.: Наука, 1966. С. 43-82.

- Фридланд В.М. Проблемы географии, генезиса и классификации почв (Избр. тр.). М.: Наука, 1986. С. 201-231.

- Фридланд В.М., Караваева Н.А., Руднева Е.Н. и др. Программа почвенной карты СССР масштаба 1: 2 500 000. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 1972. 160 с.

- Шапиро М.Б. Структура почвенного покрова средневысотных горных хребтов центрального участка зоны БАМ: Дис. … канд. геогр. н. М., 1984. 320 с.