Почвы и почвенные ресурсы Республики Коми: этапы исследований, итоги и перспективы

Автор: Лаптева Е.М., Безносиков В.А., Шамрикова Е.В.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 3 (27), 2016 года.

Бесплатный доступ

Проведен ретроспективный анализ результатов фундаментальных и прикладных исследований в области изучения почв и почвенного покрова Республики Коми. Показано, что республика характеризуется наличием богатейшего фонда земельных ресурсов, имеющих в основном лесохозяйственное значение. Выделены основные этапы в изучении почв республики. На современном этапе отмечен переход почвенных исследований к глубокому изучению механизмов и процессов функционирования почв как компонентов наземных экосистем на основе углубления исследований в области химии и биологии почв. Намечены перспективные направления дальнейших почвенных исследований на территории Республики Коми.

Почвы, почвенный покров, республика коми, земельные ресурсы, история почвенных исследований

Короткий адрес: https://sciup.org/14992843

IDR: 14992843 | УДК: 631.

Текст научной статьи Почвы и почвенные ресурсы Республики Коми: этапы исследований, итоги и перспективы

Почвы и почвенный покров – важнейшие слагаемые в структуре природных ресурсов, поскольку почвенные (земельные) ресурсы, в отличие от рас- тительного и животного мира, относятся к невоспроизводимым ресурсам. Уничтожение почвенного покрова вследствие как природных, так и техноген- ных факторов приводит не только к резкому снижению биоразнообразия природных экосистем, но и полному нарушению функционирования их компонентов. Это обусловлено особой ролью почв, поскольку именно они являются центральным звеном в наземных экосистемах, связывающим в единую, устойчиво функционирующую во времени и пространстве систему растения, животные и абиотические факторы среды, определяя и регулируя потоки вещества и энергии между геологической средой, атмосферой и гидросферой. Почвы выполняют значительное количество самых разнообразных функций, которые можно свести к двум основным, определяющим существование биосферы. Во-первых, почвы обеспечивают рост и развитие растений как первого и потому главнейшего звена трофических цепей, т.е. делают возможным само существование биосферы. Во-вторых, почвы и почвенный покров служат экраном, ослабляющим все негативные по отношению к биосфере природные и антропогенные воздействия. В связи с этим, в решении проблемы рационального использования этого важнейшего природного ресурса, с которым связано устойчивое функционирование биосферы и человеческого общества, главное место занимают оценка качественного состояния почвенного покрова и определение направлений наиболее эффективного его применения.

Площадь земельных ресурсов Республики Коми (РК) охватывает порядка 41,68 млн. га [1]. Благодаря значительной протяженности в широтном и меридиональном направлениях, территория республики входит в несколько биоклиматических зон и подзон (от южной тайги до южной тундры), занимая и равнинные, и горные ландшафты. Особенности географического расположения РК обусловили формирование здесь весьма разнокачественного почвенного покрова, включающего как широко распространенные, так и редкие, уникальные почвы, на долю которых приходятся крайне незначительные по площади ареалы.

Республика Коми обладает богатейшим фондом свободных земель, однако ее земельные ресурсы имеют главным образом лесохозяйственное значение (табл.1). Заселенность этой обширной территории невелика. В настоящее время численность населения составляет чуть менее 857 тыс. чел. (на 01.01.2016 г.), или около двух человек на 1 кв. км [2]. Несмотря на неблагоприятные биокли-матические условия, на значительной части территории республики возможно развитие сельскохозяйственного производства, а на крайнем севере – оленеводства. Не случайно уже в конце XIX в. на территории республики с целью оценки земельных фондов проводились первые почвенные исследования (табл.2), которые затрагивали в основном южную часть Коми края [3]. В этот период были получены первые сведения и представления о почвах Усть-Сысольского уезда, их агрохимической характеристике и экономической значимости, опубликованы первые почвенные карты масштаба 1:420 000.

Второй этап почвенных исследований приходится на сложные годы становления советской влас-

Таблица 1

Распределение земельного фонда Республики Коми по категориям земель на 01.01.2016 г. [по: 2]

|

Категория земель |

Площадь |

|

|

тыс. га 1 |

% |

|

|

Земли сельскохозяйственного назначения |

1858,1 |

4,5 |

|

Земли в черте городов и других поселений |

199,6 |

0,5 |

|

Земли промышленности, транспорта, связи и иного несельскохозяйственного назначения |

274,5 |

0,6 |

|

Земли особо охраняемых территорий |

2613,2 |

6,3 |

|

Земли лесного фонда |

35958,6 |

86,3 |

|

Земли водного фонда |

142,0 |

0,3 |

|

Земли запаса |

631,7 |

1,5 |

|

ИТОГО: |

41677,4 |

100 |

Таблица 2

Этапы исследования почв и почвенного покрова Республики Коми

Однако систематические почвенные исследования в Республике Коми (третий этап в изучении почв РК) начинаются только во время Великой Отечественной войны, когда в Сыктывкар эвакуируются Северная (г. Архангельск) и Кольская (г.Ки-ровск) базы Академии наук СССР [4]. В короткие сроки под руководством проф. Е.Н. Ивановой проводится почвенное обследование 10-километровой полосы вдоль строящейся железной дороги Вор-кута–Котлас [5]. Эта дорога была жизненно необходима, так как по ней осуществлялась доставка воркутинского угля для нужд обороны страны. Но, на- ряду с решением чисто практических задач – выбором перспективных участков для строительства железнодорожных станций, первоочередного сельскохозяйственного освоения территории, подготовкой среднемасштабных почвенных карт, уже эти проведенные в суровые военные годы работы по изучению почв 800-километровой железнодорожной трассы Воркута–Котлас заложили фундамент для крупных теоретических обобщений, значимость которых сохраняется и в настоящее время. Благодаря полученным результатам, впервые были отмечены основные различия между тундровыми и таежными почвами, выявлена почвенно-климатическая зональность территории республики, показано, что зональными почвами южной тайги являются дерново-подзолистые, средней – типичные подзолистые, северной – глееподзолистые почвы [6].

В послевоенные годы целенаправленное изучение почв и почвенного покрова продолжается почвоведами сначала в рамках Коми базы АН СССР (с 1944 г.), затем – Коми филиала АН СССР (с 1949 г.), а с 1956 г. – Института биологии Коми филиала АН СССР (впоследствии – Института биологии Коми НЦ УрО РАН). Бессменным консультантом почвенных исследований на территории Коми края до конца своей жизни оставалась д.с.-х.н., профессор Е.Н. Иванова (1889– 1973 гг.), а организаторами – первый заведующий сектором географии почв Коми базы АН СССР, к.б.н. О.А. Полынце-ва (1906–1951 гг.) и д.с.-х.н., проф. И.В. Забоева. Почвенные исследования охватывают не только территорию Республики Коми, но и сопредельные территории – Архангельскую, Кировскую, Пермскую области, а также Ненецкий автономный округ. Первоочередная задача, поставленная перед почвоведами в тот период, – составление на территорию РК почвенной карты миллионного масштаба. Эта работа была завершена. За полувековой период почвоведами Коми края составлены и опубликованы листы Государственной почвенной карты России на территорию европейского Северо-Востока масштаба 1:1 000 000 Р-39 «Сыктывкар» (1958), Q-39 «Нарьян-Мар» (1977), Q-40 «Печора» (1982), Р-40 «Красновишерск» (1988), Q-41 «Воркута» (1999). Они покрывают не только территорию республики, но и частично – Ненецкий автономный округ и Архангельскую область, приуральскую часть Западной Сибири, северную часть Кировской и Пермской областей. Составленная почвенная карта Республики Коми масштаба 1:1 000 000 имеет колоссальное значение и в практическом, и в теоретическом отношении. Почвенная карта – это базовый источник количественной и качественной оценки земельных ресурсов региона. Она отражает широтную зональность почв, различия почвенного покрова республики, связанные с особенностями рельефа местности, дренированно- сти территории, характером растительного покрова, спецификой гранулометрического и химического состава материнских пород и другими условиями почвообразования.

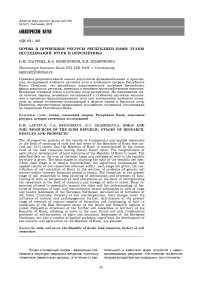

Согласно уточненным данным [7], тундровые почвы в пределах территории РК (включая горные тундры) занимают около 4 898,9 тыс.га, или 11,8 % площади республики, они являются основой развития оленеводства. В таежной зоне господствуют болотно-подзолистые – 16 310,5 тыс.га (39,1 %) и подзолистые почвы – 13 080,1 тыс. га (31,4 %), которые имеют огромное лесохозяйственное значение, так как лесные фитоценозы наиболее рационально используют природные свойства почв и окружающей среды региона. На долю болотных почв, без учета плоско- и крупнобугристых болот тундры и лесотундры, приходится около 8 % площади республики, наиболее плодородных аллювиальных почв, формирующихся в долинах рек, – около 4,4 % (рис. 1).

Почвенная карта, составленная несколькими поколениями почвоведов Коми, не только раскры-

Рис.1. Почвенный состав земельных ресурсов Республики Коми % от площади республики.

вает почвенный состав земельных ресурсов РК, особенности пространственного распределения почв в локальном, региональном и зональном разрезах, но и показывает закономерности изменения почвенного разнообразия как естественной среды развития природных экосистем. Это важнейший источник информации для оценки и прогнозирования изменений параметров окружающей среды при природных и техногенных воздействиях. Уже в 70-е гг. прошлого столетия на основе почвенной карты Республики Коми была впервые составлена прогнозная почвенная карта зоны затопления и подтопления прибереговой полосы водохранилищ, строительство которых было запланировано для реализации проекта по переброске части стока Печоры и Вычегды в бассейн Волги. Благодаря подготовленной прогнозной карте, убедительно показано, что строительство водохранилищ приведет к уничтожению наиболее плодородных в республике пойменных почв, заболачиванию значительных по площади прилегающих территорий, что в свою очередь резко изменит природную среду, растительный покров, животный мир и лишит коренное население нормальной среды обитания. В последующем, на основе почвенной карты РК, были составлены серии оценочно-прогнозных карт экологической направленности, таких как карта вероятной интенсивности самоочищения почв от загрязнения органическими ве ществами (нефтепродуктами), карта потенциальной опасности загрязнения почвенного покрова токсичными микроэлементами, карта эрозионно-опасных земель, карта почвенно-мерзлотных условий, карта фонового содержания тяжелых металлов в почвах и т.д. [1, 7].

Значимость работ, выполненных во второй половине ХХ в. почвоведами Института биологии Коми НЦ УрО РАН, определяется не только подготовкой почвенных карт, но и проведением уникальных стационарных исследований почв южной тундры, северной, средней и южной тайги [3, 5]. Благодаря этим исследованиям установлены особенности строения, свойств и режимов (температурного, гидрологического, окислительно-восстановительного, пищевого) основных, наиболее широко распространенных типов таежных и тундровых почв, дана их генетическая характеристика, оценена потенциальная и эффективная продуктивность, доказано наличие подзолообразовательного процесса на суглинистых почвообразующих породах на территории европейского Северо-Востока, что оспаривалось зарубежными учеными. Первая крупная сводка по почвам Республики Коми представлена в монографии И.В. Забоевой [8], вторая – в «Атласе почв Республики Коми» [7], который по праву можно назвать «почвенным портретом» Республики Коми.

Прикладные исследования в этот период были связаны с разработкой мероприятий по повышению плодородия почв республики. Выявлены площади дренированных почв нормального увлажнения, которые составляют 25 % территории РК, и избыточного увлажнения – 46 %. Показано, что земельные ресурсы равнинных водораздельных про- странств с застойным увлажнением не перспективны под сельскохозяйственное использование, они имеют, в первую очередь, лесохозяйственное значение.

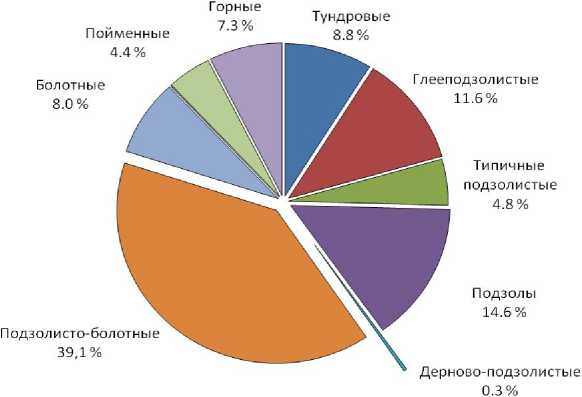

Сельскохозяйственные угодья (пашни, луга, пастбища) занимают всего около 1 % площади республики. В их структуре основной вес приходится на сенокосы и пастбища (рис.2). Большая их часть приурочена к заливным лугам рек Печора, Вычегда, Луза и их притоков. Аллювиальные почвы заливных

Рис. 2. Структура сельскохозяйственных угодий Республики Коми на 01.01.2016 г. [по: 2].

лугов обладают наибольшим среди всех почв республики плодородием. Пашня распылена островками близ селений вдоль рек по приречным склонам и увалам. Под пашню освоены в основном автоморфные подзолистые почвы. Они малогумусны, имеют высокую кислотность, бедны питательными элементами [7, 8]. Однако при сбалансированном внесении удобрений, микроэлементов и известковании, солнечной радиации, влаги и тепла в условиях Республики Коми достаточно для получения урожаев картофеля до 300–400 ц/га, сена многолетних трав – 80–100 ц/га, ржи – 20 ц/га. Многолетние стационарные исследования, проведенные на базе ряда совхозов Республики Коми, позволили выявить коэффициенты использования питательных элементов из почвы различными сельскохозяйственными культурами, изучить степень их потребности в минеральных удобрениях, разработать новый метод расчета доз удобрений под планируемый урожай, дать теоретическое обоснование агромелиоративным приемам освоения и улучшения подзолистых и торфянисто-подзолисто-глееватых почв, изучить возможности создания местной кормовой базы для животноводства в условиях тундровой зоны Республики Коми [3, 5].

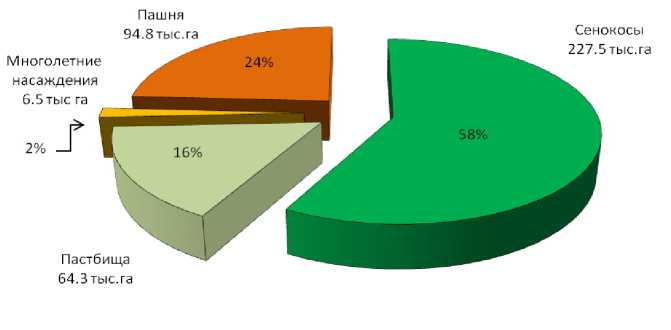

Площадь пахотных угодий в республике существенно менялась в течение XX в. (рис.3). С 1913 по 1945 г. она возросла почти в четыре раза, что в основном связано с усиленным освоением земельных ресурсов во время коллективизации и возрастанием потребностей в продовольствии и фураже в годы Великой Отечественной войны. Главными сельскохозяйственными культурами на пашне в то время были зерновые – овес, ячмень, рожь. Заметную роль играла техническая культу-

□ Зерновые культуры ■ Технические культуры оКартофель

□ Овощи открытого грунта □ Кормовые культуры

Рис. 3. Динамика структуры пахотных площадей в Республике Коми.

ра – лен [7]. В последние годы в республике наблюдается неуклонное снижение площади пахотных угодий. В настоящее время пашни в республике составляют менее 100 тыс. га, при этом под культуры используется всего 44 тыс. га. Хотя потенциальный фонд пахотопригодных почв составляет около 15 млн. га, а общий земельный фонд, пригодный для освоения без осушительных мелиораций, – более 5 млн. га. Следует отметить, что северная граница земледелия в республике может продвигаться достаточно высоко, несмотря на суровые климатические условия региона. Так, зерновые (ячмень, рожь) вплоть до 1950 г. сеяли практически до Усть-Цильмы (до 65°22" с.ш.), а многолетние травы можно выращивать вплоть до тундры.

Современный этап в исследовании почв и почвенного покрова РК начинается с 90-х гг. XX в. Он совпал с переходом от «…описательного, структурного почвоведения (анатомии почв) к динамическому, функциональному почвоведению (физиологии почв), от констатации свойств и признаков почв к разумному управлению механизмом их функционирования» [9]. Именно в этот период акценты в почвоведении сместились в сторону решения вопросов, связанных с раскрытием механизмов протекания в почвах физических, биохимических, химических процессов, процессов формирования почвенной структуры, гумусовых веществ, органоминеральных комплексов, механизмов, лежащих в основе изменчивости почв во времени и пространстве (флуктуации, метаморфозы, эволюция). Математическая формализация этих процессов почвообразования является необходимым условием для их моделирования с целью последующего управления процессами, связанными с сохранением почв как компонентов природных экосистем и в целом почвенного плодородия.

Детальный анализ результатов почвенных исследований, проведенных на рубеже XX–XXI вв. сотрудниками отдела почвоведения Института биологии Коми НЦ УрО РАН, представлен в работе [10]. Почвоведами Республики Коми получены новые, уникальные данные в области изучения почвенного органического вещества. Они существенно расширяют представления о структуре и свойствах высокомолекулярных гумусовых веществ наименее исследованных почв – почв тундровой и таежной зон европейского Северо-Востока России, распределения в них полициклических ароматических углеводородов, липидов, насыщенных углеводородов, а также низкомолекулярных органических соединений – карбоновых кислот, спиртов, углеводов, фенолов [11–15].

Обобщены результаты изучения природы кислотности почв, выявлены компоненты, определяющие их разные виды [16]. Установлено, что изменчивость и взаимозависимости кислотных свойств, характеристик буферной способности суглинистых почв выражены преимущественно в зоне действия биотических факторов – в органогенных и элювиальных горизонтах. Последнее обусловлено наличием здесь прямых продуктов процессов почвообразования – органических, Al-, Fe-органических соединений, минералов группы почвенных хлоритов. В настоящее время активизированы междисциплинарные исследования в области биологии таежных и тундровых почв, изучаются как таксономическое разнообразие отдельных групп почвенных микроорганизмов, так и изменение их функционального разнообразия под влиянием природных и антропогенных факторов [17–21].

Наряду с глубоким изучением химии и биологии почв северных регионов, продолжаются классические исследования в области генезиса и географии почв европейского Северо-Востока России. Выявлены некоторые механизмы и направления эволюции тундровых почв [22], рассмотрены определенные аспекты трансформации тундровых почв под влиянием нефтезагрязнения [23], таежных почв – под влиянием пирогенного фактора [24], естественного лесовосстановления после промышленных рубок [25], в процессе их окультуривания [26].

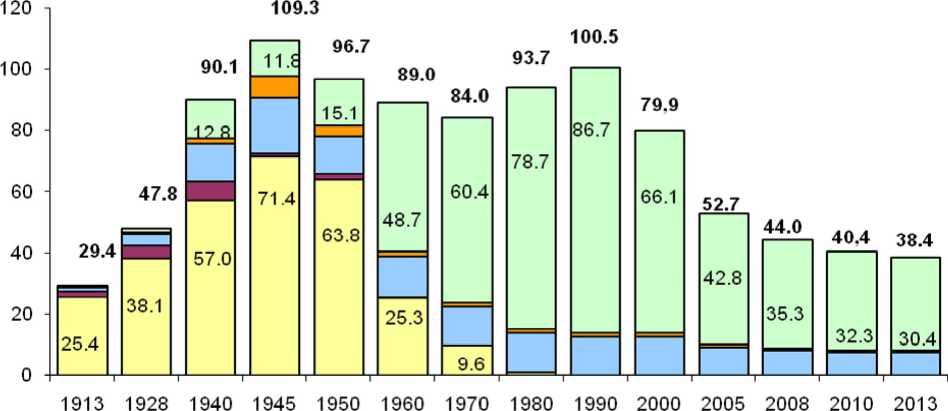

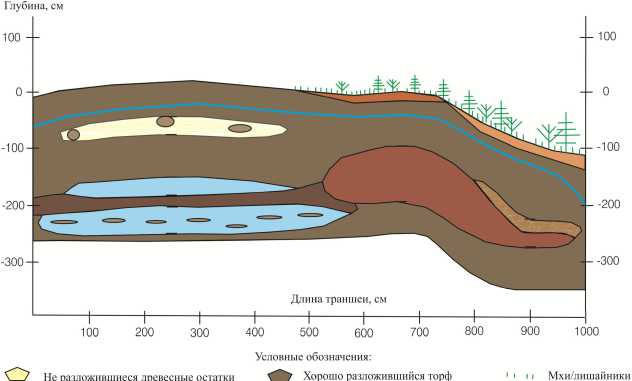

В последние годы интересы почвоведов сместились в Арктическую зону, поскольку ее почвенный покров продолжает в силу труднодоступности оставаться чрезвычайно слабо исследованным. При этом Арктика и Субарктика – это территория, которая становится ареной экосистемных конфликтов, связанных с изменением климата, продвижением в высокие широты бореальных видов и усиливающимся антропогенным влиянием, так как здесь активно ведутся работы по разведке и добыче углеводородного сырья. Эти территории являются ареной приложения сил различных предприятий, деятельность которых может привести к нарушению экологического равновесия в хрупких экосистемах Крайнего Севера. Все это требует детального знания особенностей формирования и функционирования почв в наземных экосистемах Арктики и Субарктики. В связи с этим современные исследования сотрудников отдела почвоведения Института биологии Коми НЦ УрО РАН направлены на изучение особенностей генезиса наименее изученных почв северной лесотундры, южной тундры, торфяных почв бугристых болот юго-востока Боль-шеземельской тундры (рис. 4). В настоящее время проведена комплексная оценка экологического состояния и устойчивости мерзлотных торфяников европейского сектора Арктики, установлены особенности температурного режима и криогенного строения их почв, определены запасы и возраст почвенного органического вещества [27]. Показано, что в современных условиях деградация торфяных бугров определяется ведущей ролью ветровой эрозии и термоэрозии, без развития термокарстовых просадок. Сравнительно низкие среднегодовые (-4…-3 °С) температуры верхней толщи многолетнемерзлых пород (на глубине до 50 см от поверхности почвы) свидетельствуют о стабильном состоянии мерзлоты в бугристых торфяниках лесотундры в условиях современной динамики климата.

Выявлены закономерности профильного распределения в торфяных почвах бугристых болот лесотундры содержания и состава гумусовых веществ и низкомолекулярных органических соединений – полиаренов, фенолов, н-алканов, спиртов, углеводов, низкомолекулярных органических кислот [28, 29]. Показано, что гумусовые вещества торфяников представлены молекулярными структурами с низким содержанием ароматических фрагментов. Макромолекулы гуминовых кислот состоят преимущественно из парафиновых структур с высоким содержанием алкильных, метоксильных и аминокислотных фрагментов, фульвокислоты представлены главным образом углеводными компонентами. Для сезонно-талого слоя почв бугристых торфяников характерны: аккумуляция легкомобили-зуемых фракций почвенного органического вещества, значительное пространственное варьирование содержания низкомолекулярных органических кислот, присутствие в составе полициклических ароматических углеводородов, главным образом низкомолекулярных 2–4-ядерных структур (нафталина, фенантрена, флуорантена, пирена, хризена).

Выполнена оценка фонового содержания тяжелых металлов (ТМ) и металлоидов в почвах восточно-европейского сектора Арктики [30]. Определены пределы варьирования валового содержания и профильного распределения в тундровых почвах 13 тяжелых металлов – приоритетных загрязнителей нефтегазового комплекса, выявлены законо-

А

фт Кустарнички

\^7 Слаборазложившиеся остатки мхов Хорошо разложившийся торф с древесными остатками Хорошо разложившийся торф

\ / со слаборазложившимися остатками кустарничков

--- Уровень многолетней мерзлоты

Слаборазложившийся сфагновый торф

^ 7 Среднеразложившийся торф

Кустарники

Б

Рис.4. Ландшафт плоскобугристого торфяника (А) и морфологическое строение торфяного бугра (Б) [по: 27].

мерности их миграции в ландшафтах северных и южных тундр. В целом, содержание ртути, свинца, меди, никеля и цинка в почвах фоновых ландшафтов значительно меньше нормативов, принятых в Российской Федерации по их ориентировочно-допустимым концентрациям (ОДК), однако в ряде случаев отмечено превышение ОДК содержания мышьяка и кадмия. Аллювиальные почвы отличаются относительной аккумуляцией всех ТМ и мышьяка, что обусловлено спецификой их формирования – аллювиальные почвы являются природными геохимическими барьерами на пути миграции химических элементов в ландшафтах. В направлении от южных кустарниковых к северным гипоарк-тическим тундрам отмечена тенденция возрастания регионального уровня содержания в почвах водоразделов кадмия, меди, никеля, мышьяка, и их снижения – в аллювиальных почвах долинных ландшафтов. Полученные результаты приобретают особую актуальность в свете растущего интереса к арктическим территориям. Они могут быть использованы при проведении экологического мониторинга в районах разработки и добычи углеводородного сырья и являются необходимой теоретической основой для разработки концепции экологического контроля почв и нормирования антропогенных воздействий на наземные экосистемы Арктики и Субарктики европейского Северо-Востока. В области выявления особенностей формирования и функционирования почв значимый вклад внесли работы по изучению горных почв Урала и Тимана [31–33], аллювиальных почв равнинных и горных ландшафтов РК [32, 34], почв урбоэкосистем Севера

-

[35] . Активизированы работы в области классификации почв, использования ГИС в оценке процессов почвообразования на ландшафтном уровне, решаются теоретические вопросы почвоведения.

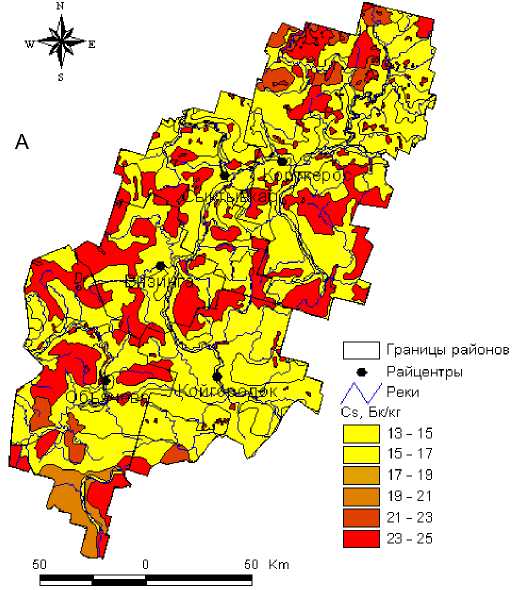

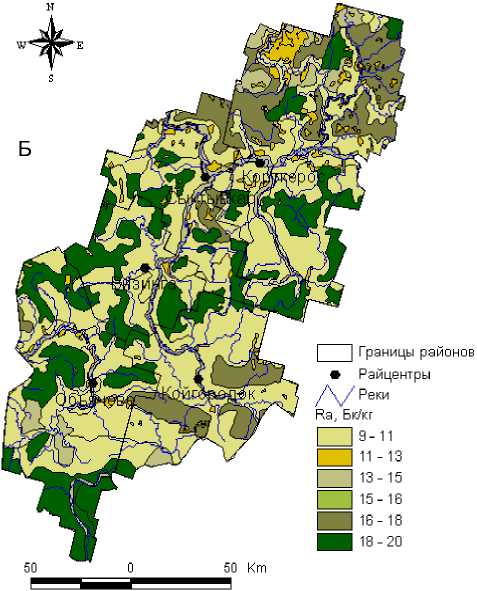

Для Республики Коми имеют важное значение следующие прикладные разработки, выполненные в отделе почвоведения Института биологии Коми НЦ УрО РАН. Проведена ландшафтно-геохимическая оценка фонового содержания тяжелых металлов (Cu, Zn, Cd, Pb, Ni, Mn), углеводородов, естественных (40К, 232Th, 226Ra) и искусственных (137Cs и 90Sr) радионуклидов в почвах Республики Коми [36–37]. Создана база данных содержания в них органических и минеральных поллютантов, с использованием ГИС-технологий составлены карты распределения в изученных почвах исследованных компонентов (рис. 5). Полученные результаты легли в основу приказа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 25 ноября 2009 г. № 529 «Об установлении нормативов фонового содержания химических элементов и углеводородов в почвах Республики Коми». Они являются основой для проведения почвенного экологического мониторинга.

Разработана система оптимизированного применения макро- и микроудобрений, позволяющая повысить эффективное плодородие подзолистых почв и обеспечить получение стабильно высоких урожаев с хорошим качеством в условиях подзоны средней тайги Республики Коми [36]. Система оптимизированного применения макро- и микроудобрений внедрена в ряде хозяйств Республики Коми. Исследовано влияние ТМ на продуктивность и эко-

Рис.5. Пример подготовленных карто-схем удельной активности цезия-137 (А) и радия -226 (Б) в почвах Республики Коми.

логическое состояние агроландшафтов в подзоне средней тайги. Показано, что подзолистые почвы характеризуются низким содержанием ТМ с элювиальным и элювиально-аккумулятивным характером распределения их по профилю. Сельскохозяйственное использование подзолистых почв не привело к значительным изменениям в содержании ТМ. Полевые модельные эксперименты по изучению поведения ТМ в системе «почва – растение» показали, что агроэкологическое действие ТМ определяется видом элемента, его концентрацией и интенсивностью физиолого-метаболических процессов в растениях. В подзолистых почвах негативные проявления ТМ прослеживаются при меньшем уровне загрязнения, чем в дерново-подзолистых Нечерноземной зоны России.

Важным направлением исследований остается разработка методов биологической рекультивации почв в условиях Крайнего Севера и восстановления природных экосистем на посттехногенных территориях [38–39]. В настоящее время под руководством д.б.н. И.Б. Арчеговой разработана комплексная технология восстановления экосистем на техногенно нарушенных территориях европейского Северо-Востока, включающая сплошное внесение органического и минеральных удобрений, посев местных почвозадерняющих трав, и предусматривающая уход за восстанавливающейся экосистемой в течение трех лет. В таежной зоне возможно включение в интенсивный этап природовосстановления посадки древесных и кустарниковых растений.

Под руководством д.б.н. И.Б. Арчеговой разработан оригинальный метод получения биосорбентов путем иммобилизации ассоциаций микроорганизмов - деструкторов нефти в сорбент «Сорбо-нафт» (производство ЗАО «Пресс-торф», г. Киров) [40]. Биосорбенты испытаны в лабораторных и полевых опытах. Выявлен положительный эффект биосорбентов при очистке водных поверхностей и почв, загрязненных нефтью. Разработанные биосорбенты сохраняют высокую активность микроорганизмов после стрессового воздействия низких температур, что актуально для суровых климатических условий Севера.

Исходя из анализа мировых тенденций в области фундаментального почвоведения, в качестве приоритетных направлений исследований отдела почвоведения Института биологии Коми НЦ УрО РАН сохраняют свою значимость следующие:

-

1) Выявление закономерностей формирования в почвах равнинных и горных ландшафтов Европейского Северо-Востока состава, строения и свойств высоко- и низкомолекулярных органических соединений почв в зависимости от экологических условий их функционирования (характер растительности, температура, влажность, литологический состав почвообразующих пород);

-

2) Разработка и применение новых методов для оценки профильного распределения и миграции наиболее подвижных, легко мигрирующих в почвах и ландшафтах и оказывающих первоочередное влияние на протекание современных про-

- цессов почвообразования, водорастворимых компонентов почвенного органического вещества;

-

3) Установление на молекулярном уровне специфики протекания химических и биохимических реакций (и их термодинамических характеристик), лежащих в основе взаимодействия почвенного органического вещества почв с компонентами твердой фазы и почвенного раствора (минералами, ионами, органическими и неорганическими поллютантами), в ризосферной и основной частях почвенной массы;

-

4) Выявление закономерностей формирования функциональной структуры и генетического разнообразия микроорганизмов (включая бактериальную составляющую), участвующих в процессах формирования таежных и тундровых почв европейского Северо-Востока России;

-

5) Выявление функциональных связей в системе «почва – растения – почвообитающие организмы» (микробиота, микро- и мезофауна) и процессов, регулирующих формирование и динамику системы гумусовых веществ в почвах наземных экосистем;

-

6) Выявление процессов, контролирующих динамику популяций микроорганизмов и беспозвоночных животных, в почвах наземных экосистем таежной и тундровой зон европейского Северо-Востока;

-

7) Выявление основных трендов природной и антропогенной трансформации таежных и тундровых почв в условиях меняющегося климата и механизмов их определяющих.

К значимым для Республики Коми итогам дальнейших почвенных исследований следует отнести:

-

- создание геоинформационных систем для оценки состояния и динамики многолетнемерзлых грунтов и деятельного слоя почв Арктики и Субарктики, формирующихся в условиях высокотемпературной нестабильной мерзлоты;

-

- создание интегрированной базы данных по главным компонентам окружающей среды «почва – растительность – водная среда» как основы реализации единой государственной системы экологического мониторинга;

-

- разработку концепции нормирования антропогенных воздействий и экологической оценки почв европейского Северо-Востока на основе биотических, биохимических и химико-аналитических показателей;

-

- разработку принципов управляемого восстановления нарушенных природных экосистем тундровой и таежной зон;

-

- разработку системы оптимизированного применения макро- и микроудобрений в условиях подзоны северной тайги Республики Коми, где пахотные угодья сформированы на глееподзолистых почвах, отличающихся по экологическим условиям почвообразования от почв средней тайги и требующих, соответственно, иного подхода к расчету доз микро- и макроудобрений под планируемый урожай сельскохозяйственных культур;

-

- подготовку и ведение «Красной книги почв Республики Коми»;

-

- подготовку и издание «Единого государственного реестра почвенных ресурсов Республики Коми».

Таким образом, ретроспективный анализ результатов почвенных исследований, проведенных на территории Республики Коми (и на территории европейского Северо-Востока в целом), и формулировка перспективных направлений на ближайшие годы свидетельствуют о том, что во все периоды исследования почв и почвенного покрова Севера решение фундаментальных проблем почвоведения было тесно связано с решением насущных прикладных задач, значимых для республики в конкретных социально-экономических условиях ее развития.

Список литературы Почвы и почвенные ресурсы Республики Коми: этапы исследований, итоги и перспективы

- Атлас Республики Коми. М.: Феория, 2011. 448 с.

- Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Республики Коми в 2015 году»/Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, ГБУ РК «ТФИ РК». Сыктывкар, 2016. 173 с.

- Состояние изученности природных ресурсов Республики Коми. Сыктывкар, 1997. 200 с.

- Забоева И.В., Таскаев А.И. Институт биологии Коми научного центра УрО РАН (становление, развитие). Сыктывкар, 2002. 160 с.

- Забоева И.В. Становление почвенных исследований в Коми крае//Известия Коми научного центра УрО РАН. 2014. № 3(19). С. 53-57.

- Иванова Е.Н. Систематика почв северной части европейской территории СССР//Почвоведение. 1956. №1. С.70-88.

- Атлас почв Республики Коми/Под ред. Г.В.Добровольского, А.И. Таскаева, И.В. Забоевой. Сыктывкар, 2010. 356 с.

- Забоева И.В. Почвы и земельные ресурсы Коми АССР. Сыктывкар, 1975. 375 с.

- Керженцев А.С. Почва и почвоведение со стороны выглядят иначе//Экология и жизнь. 2009. № 7-8. С.56-61.

- Лаптева Е.М. Отдел почвоведения: итоги и перспективы//Вестник Института биологии Коми НЦ УрО РАН. 2011. № 12. С.4-12.

- Лодыгин Е.Д., Безносиков В.А., Чуков С.Н. Структурно-функциональные параметры гумусовых веществ подзолистых и болотно-подзолистых почв/Отв.ред. И.В. Забоева. СПб.: Наука, 2007.

- Лодыгин Е.Д., Безносиков В.А., Василевич Р.С. Молекулярный состав гумусовых веществ тундровых почв (13С-ЯМР-спектроскопия)//Почвоведение. 2014. № 5. С. 546-552.

- Габов Д.Н., Безносиков В.А., Кондратенок Б.М. Полициклические ароматические углеводороды в подзолистых и торфянисто-подзолисто-глееватых почвах фоновых ландшафтов//Почвоведение, 2007. № 3. С. 282-291.

- Насыщенные углеводороды в фоновых и загрязненных почвах/Д.Н.Габов, В.А.Безносиков, Б.М.Кондратенок, И.В. Груздев//Почвоведение. 2010. № 10. С. 1-7.

- Водорастворимые низкомолекулярные органические кислоты в автоморфных суглинистых почвах тундры и тайги/Е.В. Шамрикова, И.В. Груздев, В.В. Пунегов, Ф.М. Хабибуллина, О.С. Кубик//Почвоведение. 2013. № 6. С. 1-7.

- Шамрикова Е.В. Кислотность почв таежной и тундровой зон европейского Северо-Востока России. СПб.: Наука, 2013. 160 с.

- Роль пойменного градиента в структурировании сообществ раковинных амеб в аллювиальных почвах реки Илыч/Ю.А.Мазей, Е.А.Малышева, Е.М.Лаптева, А.А.Комаров, А.А.Таскаева//Изв. РАН. Сер. биологическая. 2012. № 4. С. 438-445.

- Вертикальное распределение Collembola, Lumbricidae и Elateridae в аллювиальных почвах пойменных лесов/А.А. Колесникова, А.А. Таскаева, Е.М. Лаптева, С.В. Дёгтева//Сибирский экологический журнал. 2013. № 1. С.45-55.

- Распределение коллембол (Сollembola) в градиенте влажности среднетаежных сосновых лесов (на примере заказника «Белый»)/А.А. Таскаева, С.В. Дёгтева, Е.М. Лаптева, Е.Н. Лапшина, Т.Н. Конакова//Известия Коми НЦ УрО РАН. 2013. №2 (14). С.34-41.

- Хабибуллина Ф.М., Кузнецова Е.Г., Васенева И.З. Микромицеты подзолистых и болотно-подзолистых почв в подзоне средней тайги на Северо-Востоке европейской части России//Почвоведение. 2014. №10. С.1228-1234.

- Виноградова Ю.А., Лаптева Е.М., Перминова Е.М., Анисимов С.С., Новаковский А.Б. Микробные сообщества подзолистых почв на вырубках среднетаежных еловых лесов//Известия Самарского НЦ РАН. 2014. Т. 16. № 5. С. 74-80.

- Русанова Г.В. Полигенез и эволюция почв Субарктического сектора (на примере Большеземельской тундры). СПб.: Наука, 2009. 165 с.

- Русанова Г.В., Денева С.В. Влияние отходов нефтегазового производства на почвенный покров Субарктики//Север: арктический вектор социально-экологических исследований. Сыктывкар, 2008. С. 196-233.

- Dymov А.А., Gabov D.N. Pyrogenic alterations of Podzols at the North-East European part of Russia: morphology, carbon pools, PAH content//Geoderma. 2015. Vol. 241-242. P. 230-237.

- Дымов А.А., Милановский Е.Ю. Изменение органического вещества таежных почв в процессе естественного лесовозобновления растительности после рубок (средняя тайга Республики Коми)//Почвоведение. 2014. № 1. С. 39-47.

- Елькина Г.Я. Оптимизация минерального питания растений на подзолистых почвах. Екатеринбург: УрО РАН, 2008. 280 с.

- Пастухов А.В., Каверин Д.А. Экологическое состояние мерзлотных бугристых торфяников на Северо-Востоке европейской России//Экология. 2016. № 1. С.1-9.

- Высоко-и низкомолекулярные органические соединения в тундровых торфяниках/Р.С. Василевич, Д.Н. Габов, В.А. Безносиков, И.В. Груздев, Е.Д. Лодыгин//Теоретическая и прикладная экология. 2015. № 1. С. 53-61.

- Водорастворимые органические кислоты торфяных мерзлотных почв юго-востока Большеземельской тундры/Е.В. Шамрикова, Д.А. Каверин, А.В. Пастухов, Е.М. Лаптева, О.С. Кубик, В.В. Пунегов//Почвоведение, 2015. №3. С. 288-295.

- Ландшафтно-биогеографические аспекты аккумуляции и миграции тяжелых металлов в почвах Арктики и Субарктики европейского Северо-Востока/Е.М. Лаптева, Д.А. Каверин, А.В. Пастухов, Е.В. Шамрикова, Ю.В. Холопов//Известия Коми НЦ УрО РАН. 2015. №3(23). С. 28-41.

- Dymov A.A., Zhangurov E.V., Hagedorn F. Soil organic matter composition along altitudinal gradients in permafrost affected soils of the Subpolar Ural Mountains//Catena. 2015. Vol. 131. P. 140-148.

- Почвы и почвенный покров Печоро-Илычского заповедника (Северный Урал)/И.В. Забоева, Е.М. Лаптева, Е.В. Жангуров, Т.П. Константинова, С.В. Дёгтева, Ю.А. Дубровский, Г.М. Втюрин, Ю.В. Холопов, Л.Г. Хохлова, В.В. Елсаков, Л.Н. Рыбин, М.Д. Рубцов, А.А. Дымов; отв. ред. С.В. Дёгтева, Е.М. Лаптева. Сыктывкар, 2013. 328 с.

- Жангуров Е.В., Тонконогов В.Д., Забоева И.В. Автоморфные почвы Среднего и Южного Тимана//Почвоведение. 2008. № 12. С. 1413-1422.

- Лаптева Е.М., Балабко П.Н. Особенности формирования и использования пойменных почв долины р.Печоры. Сыктывкар, 1999. 204 с.

- Дымов А.А., Каверин Д.А., Габов Д.Н. Свойства почв и почвоподобных тел г. Воркута//Почвоведение. 2013. № 2. С. 240-248.

- Безносиков В.А., Лодыгин Е.Д., Кондратенок Б.М. Оценка фонового содержания тяжелых металлов в почвах европейского Северо-Востока России//Почвоведение. 2007. №9. С.1064-1070.

- Безносиков В.А., Лодыгин Е.Д. Эколого-геохимическая оценка фонового содержания углеводородов в почвах европейского Северо-Востока//Почвоведение. 2010. №5. С. 591-596.

- Арчегова И.Б., Лиханова И.А. Проблема биологической рекультивации и ее решение на европейском Северо-Востоке (на примере Республики Коми)//Известия Коми НЦ УрО РАН. 2012. № 1 (9). С. 29-34.

- Экологические принципы природопользования и природовосстановления на Севере//И.Б. Арчегова, Е.Г. Кузнецова, И.А. Лиханова, А.Н. Панюков, Ф.М. Хабибуллина, Г.Г. Осадчая. Сыктывкар, 2009. 176 с.

- Арчегова И.Б., Хабибуллина Ф.М., Шубаков А.А. Биосорбенты для очистки почвы и водных объектов от нефти//Сибирский экологический журнал. 2012. № 6. С. 769-776.