Почвы лиственничных лесов лесостепного и среднегорного пояса Кузнецкого Алатау на примере Ширинского района Республики Хакасия

Автор: Мерзляков О.Э.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Почвоведение

Статья в выпуске: 11, 2012 года.

Бесплатный доступ

Проведены исследования карбонатного состояния почв под лиственничниками восточного склона Кузнецкого Алатау. Выявлены особенности почвообразования в выделенных биогеоценозах, позволяющие определить самостоятельное место для таких почв в современной классификации.

Лиственничные леса, почвы, почвообразование, физико-химические свойства, карбонат, классификация, кузнецкий алатау

Короткий адрес: https://sciup.org/14082150

IDR: 14082150 | УДК: 631.4

Текст научной статьи Почвы лиственничных лесов лесостепного и среднегорного пояса Кузнецкого Алатау на примере Ширинского района Республики Хакасия

Впервые на особый характер почв под лиственничными или березово-лиственничными разреженными травянистыми лесами в Алтае-Саянской горной области обратил внимание В.П. Смирнов (1910), который предложил назвать их черноземовидными. Позже Б.Ф. Петров в 1952 г. опубликовал монографию о почвообразовании и почвенных ресурсах Алтае-Саянской провинции, оказавшую значительное влияние на формирование представлений о почвообразовании в экосистемах лесопокрытых территорий горного окаймления Сибири и предопределившую направление их дальнейшего исследования. Горные лесные почвы были выделены Б.Ф. Петровым как темноцветные лесные [1].

Логическим продолжением начатых Б.Ф. Петровым работ по изучению горно-таежных почв Алтае-Саян явились исследования, проводившиеся сотрудниками лаборатории лесного почвоведения Института леса и древесины СО АН СССР под руководством Н.В. Орловского. В монографиях М.П. Смирнова [2] и у Н.И. Ильиных [3] были рассмотрены особенности географического распределения почв под влиянием вертикальной поясности и климатических инверсий, классификации и систематики, состава лесорастительных свойств почв горной черневой и лиственничной тайги.

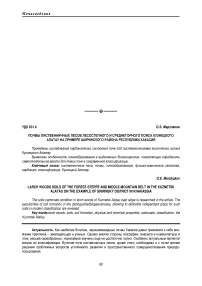

Объектами настоящего исследования послужили горные лесные черноземовидные почвы Ширин-ского района Республики Хакасия, формирующиеся под пологом лиственничных лесов. Во время полевого периода изучаемая территории была разделена на два участка.

К участку 1 (рис. 1), включающему окрестности поселка Черное Озеро и оз. Ошколь, были отнесены иргово-разнотравные лесостепные лиственничники и лиственничные леса паркового типа с разнотравнозлаковым покровом, приуроченные к пологим слегка выпуклым склонам с крутизной 3–5°. Почвенный покров представлен горной лесной черноземовидной карбонатосодержащей тяжелосуглинистой, горной лесной черноземовидной карбонатосодержащей среднесуглинистой; горной лесной черноземовидной маломощной среднесуглинистой; горной лесной черноземовидной карбонатосодержащей маломощной легкосуглинистой почвами (Р5М1, P8M2).

К участку 2 (см. рис. 1), включающему окрестности п. Малая Сыя, были отнесены подтаежные лиственничные леса со злаково-разнотравным покровом, занимающие большие площади в подтаежном поясе на склонах разных экспозиций. К низким высотам подтаежного пояса и к склонам южных экспозиций таежного пояса приурочены горные лесные черноземовидные мицелярно-карбонатные слабовыщелаченные легкосуглинистые и горные лесные черноземовидные мицелярно-карбонатные слабовыщелаченные среднесуглинистые почвы.

Рис. 1. Схема расположения объектов исследования горного лесостепного пояса (окрестности поселка Черное Озеро и озера Ошколь, Ширинский район Республика Хакасия) (Googl Earth, 2009)

Методы исследования. Исследования проводились на репрезентативных ключевых участках. Во время полевого периода образцы почв отбирались из генетических горизонтов в соответствии с общеприня- той методикой. Для выявления свойств исследуемых почв в отобранных образцах были определены физические и физико-химические свойства почв согласно наиболее часто используемым методикам [4–6].

Результаты и обсуждение . Специфика почвообразования данного района объясняется не только климатическими особенностями территории (климат характеризуется значительными колебаниями температуры, неравномерным выпадением осадков и неустойчивым атмосферным увлажнением, оказывая влияние на процессы почвообразования), но и почвообразующими породами (маломощные элювиальные, элювиально-делювиальные и пролювиально-делювиальные отложения, являющиеся продуктами выветривания и переотложения изверженных и осадочно-метаморфических пород), в значительной мере обуславливает химический и гранулометрический состав почв, а также их физические свойства.

Процесс почвообразования под лиственничными лесами с богатым травянистым лесостепным или лугово-лесным травостоем при наличии субстрата, приводит к возникновению почв, приближающихся по морфологическим признакам к черноземам.

В морфологическом отношении горные лесные черноземовидные почвы парковых лесов Ширинского района характеризуются, прежде всего, наличием интенсивной темной, почти черной, окраски гумусовоаккумулятивного горизонта с буроватым, усиливающимся с глубиной буроватым оттенком. В почвах на луговых и лесных полянах, покрытых злаковой растительностью, горизонт А сильно задернован и имеет плотное сложение. Под густыми кронами деревьев с крупнотравным травостоем он более рыхлый, с большим количеством неразложившихся растительных остатков, образующих на поверхности подстилку А 0 . Иллювиальный и иллювиально-карбонатный горизонт отличается менее темной окраской, с появлением буроватого оттенка. По форме и содержанию карбонатов выделяются В 1к и В 2к .

По мнению О.С. Хохловой и A.M. Кузнецовой [7], педогенные карбонаты, их местонахождение и морфология (размер, форма и распределение по профилю) являются яркими индикаторами почвенных режимов, процессов и условий современной и палеосреды, а также ландшафтно-геохимической обстановки. Карбонатный профиль (КП) исследуемых почв имеет различный характер (табл. 1).

В исследуемых горных лесных черноземовидных карбонатосодержащих тяжелосуглинистых и горных лесных черноземовидных среднесуглинистых почвах в гумусово-аккумулятивном горизонте А карбонаты отсутствуют.

Физико-химические свойства черноземовидных почв

Таблица 1

|

Глубина взятия образца, см |

о'-' О S 1_______ |

Обменные катионы, мг-экв на 100 г почвы |

11 Т го |

4.0 О'' о о го О |

4.0 О'' (XI о о |

||

|

∑Са2++Mg2+ |

Са2+ |

Mg2+ |

|||||

|

Горная лесная черноземовидная карбонатосодержащая маломощная легкосуглинистая почва. Р5М1 |

|||||||

|

А 0 (0–3) |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

А d (3–6) |

10,9 |

33,6 |

25,9 |

7,6 |

6,5 |

- |

- |

|

А(10–20) |

10,5 |

24,2 |

17,6 |

6,6 |

6,6 |

- |

- |

|

АВ k (20–30) |

9,3 |

24,4 |

16,3 |

8,0 |

7,4 |

2,6 |

1,0 |

|

В к (40–50) |

3,6 |

15,2 |

10,1 |

5,0 |

7,6 |

8,2 |

3,0 |

|

ВСD к (50–60) |

1,8 |

16,4 |

10,8 |

5,6 |

7,7 |

12,3 |

4,5 |

|

Горная лесная черноземовидная мицеллярно-карбонатная слабовыщелоченная легкосуглинистая. Р 8М2 |

|||||||

|

А 0 (0–5) |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

А d (5–10) |

10,0 |

32,0 |

19,3 |

12,7 |

6,6 |

- |

- |

|

А(10–20) |

9,5 |

26,5 |

16,3 |

10,2 |

6,5 |

- |

- |

|

АВ k (30–40) |

8,9 |

27,9 |

17,2 |

10,7 |

6,8 |

6,4 |

2,6 |

|

В 1k (45–55) |

4,5 |

21,6 |

14,7 |

6,9 |

7,6 |

7,3 |

2,8 |

|

В 2k (60–70) |

3,3 |

20,7 |

14,4 |

6,3 |

7,7 |

6,1 |

2,5 |

|

ВСD к (80–90) |

1,5 |

19,4 |

12,9 |

6,4 |

7,9 |

4,9 |

1,9 |

|

Горная лесная черноземовидная маломощная среднесуглинистая. Р 7М3 |

|||||||

|

А 0 (0–3) |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

А d (3–8) |

10,7 |

27,8 |

15,2 |

12,6 |

6,8 |

- |

- |

|

А(10–20) |

10,5 |

21,3 |

13,3 |

8,0 |

7,3 |

- |

- |

|

АВ(20–30) |

8,0 |

20,0 |

11,2 |

8,8 |

7,5 |

- |

- |

|

ВD к (30–40) |

2,9 |

19,8 |

12,1 |

7,7 |

7,6 |

10,5 |

4,4 |

|

ВСD к (50–60) |

1,8 |

17,6 |

9,6 |

7,9 |

7,8 |

12,2 |

5,1 |

Начиная с горизонтов В к и В 1к , их количество резко увеличивается. Так, в горной лесной черноземовидной карбонатосодержащей тяжелосуглинистой увеличение происходит в два раза. Карбонатые новообразования находятся в виде несегрегированной, рассеянной в почве массы, что говорит о более аридных условиях почвообразования, а их увеличение вниз по профилю связано с образованием его в результате выветривания горных пород. Однако КП почвы, вскрытой разрезом Р8М2, имеет неравномерное распределение Ca 2 CO 3 , максимум его содержания приходится на иллювиальную часть. Появление карбонатов в небольших количествах в верхней части профиля объясняется их образованием в результате минерализации растительных остатков, а образование резко выраженного максимума на некоторой глубине – следствием иллювиальных процессов. Несомненно, какая-то часть карбонатов образуется в результате выветривания и поступает в почвенный профиль с подтоком почвенных вод со стороны вышерасположенных площадей.

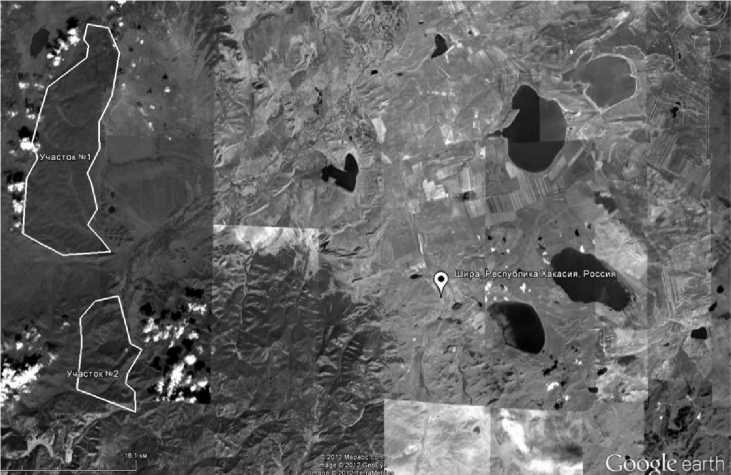

При развитии этих почв на карбонатных породах (мергелях, известняках) карбонатный профиль, естественно, приобретает иной характер: представлены они в виде пропитки и псевдомицелия (рис. 2), количество карбонатов книзу не убывает, а возрастает, что связано с глубоким весенне-осенним фронтальным промачиванием профиля и постепенным летним иссушением, обеспечивающими длительный период восходящих токов влаги и активную миграцию растворов.

Рис. 2. Псевдомицелий горной лесной черноземовидной мицеллярно-карбонатной слабовыщелоченной легкосуглинистой почвы. Р8М2

Данная генетическая особенность черноземовидных почв позволяет отделить их от черноземов прилегающих территорий.

В горных лесных черноземовидных маломощных почвах происходит постепенное увеличение содержания карбонатов с 1,2 % в горизонте Вк до 12,5 % в ВСDk. Это связано с высоким содержанием карбонатов в почвообразующих породах. Что соответствует почвам степей, формирующихся на известковых породах.

Формирование карбонатных новообразований, таких как псевдомицелий и пропитка, происходит при просачивании и испарении растворов преимущественно по порам и пустотам. В то же время эти новообразования отражают наиболее существенные особенности почвообразовательного процесса и эволюции исследуемых почв. Согласно концепции О.С. Хохловой и А.М. Кузнецовой [7], формирование педогенных карбонатов связано с генезисом почвы и ее эволюцией. В морфологическом строении почвы карбонатные новообразования диагностируют особенности гидротермического и воздушного режимов, будет целесообразно, наряду с подтипом типичные в современной классификации почв, выделить подтип иллювиально-карбонатных.

Состав обменных катионов, как известно, оказывает существенное влияние на физические свойства почв, на образование органо-минеральных соединений. Преобладание Са2+ в составе поглощенных катионов повышает степень агрегированности, способствует формированию водопрочной структуры.

В профиле исследуемых почв сумма обменных катионов находится в прямой зависимости от количества гумуса. В гумусовых горизонтах она максимальна, с глубиной профиля убывает постепенно (табл. 1). Обменный кальций в рассматриваемых горных лесных черноземовидных составляет от 9,6 до 25,9 мг-экв/100г почвы и в составе ППК этот катион в большинстве случаев преобладает над магнием.

Резко выраженный кальцефальный характер подстилки в лиственничных лесах обусловлен типом растительности, а именно, существенной ролью бобовых и составом опада хвои лиственницы. Как указывает Н.Д. Градобоев [8], это объясняется тем, что в процессе разложения растительных остатков лиственничных лесов в почвенный раствор поступает в несколько раз больше кальция, что влияет на почвообразование и благоприятствует развитию дернового процесса.

Все отмеченные особенности исследуемых почв, бесспорно, свидетельствуют об их своеобразии и уникальности. Следовательно, при рассмотрении классификационной принадлежности черноземовидные почвы лиственничных лесов Ширинского района Республики Хакасия заслуживают полное право на самостоятельное место в современной почвенной классификации на подтиповом уровне с учетом состояния карбонатного профиля и форм карбонатных новообразований.