Почвы заполярного археологического памятника “Поселение Лабытнанги 1 (Комяцкая деревня)”: морфологический анализ и химическая характеристика

Автор: Низамутдинов Т.И., Сулейманов А.Р., Моргун Е.Н., Гусев аН. В., Тупахина О.С., Гусев аЛ. В., Плеханов А.В., Тупахин Д.С., Абакумов Е.В.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 114, 2023 года.

Бесплатный доступ

Почвы археологических памятников являются крайне интересными объектами для междисциплинарных исследований в различных областях почвоведения, экологии, археологии, антропологии и других наук. На сегодняшний день почвы археологических памятников Арктических регионов изучены недостаточно, хотя памятников древности за полярным кругом обнаружено довольно много. Данная работа посвящена изучению морфологии и химических свойств почв археологического памятника “Поселение Лабытнанги 1”, который расположен за северным полярным кругом, близ городов Лабытнанги и Салехард (ЯНАО). Освоение этих территорий (по данным археологических исследований) началось в энеолите (кон. IV - III тыс. до н. э.) и продолжается в настоящее время. Почвенные разности на территории памятника представлены урбистратифицированными почвоподобными образованиями (урбиквазиземы), подбурами, турбоземами, урбоагроземами и торфяными почвами с включениями археологических находок и антропогенных артефактов, датируемых XX в. Большинство из изученных почв были ранее подвержены процессам криогенной турбации, по данным проведенного электрофизического зондирования нижняя граница деятельного слоя залегает на глубине 120-130 см. Было выявлено, что значительные изменения произошли в кислотно-основных свойствах изученных почв. Также антропогенная активность повлекла за собой привнос биофильных элементов и органического вещества в почвенный профиль, в частности фосфора, который концентрируется в урбистратифицированных почвенных горизонтах (фиксировались концентрации фосфора выше 2 800 мг/кг). Концентрации тяжелых металлов в почвах были на уровне условного фона (окрестности городов Салехард и Лабытнанги) или ниже него, но были обнаружены некоторые превышения концентраций меди (до 87.5 мг/кг), цинка (до 303.3 мг/кг), свинца (до 76.1 мг/кг) и кадмия (до 2.1 мг/кг) в урбистратифицированных почвенных горизонтах. По результатам работы можно сделать выводы о том, что почвы археологического памятника сформированы под сильным влиянием современной и прошлой антропогенной активности, которые определили их морфологическое строение и химическую характеристику в настоящее время.

Постантропогенное почвообразование, мерзлотные почвы, элементы питания, тяжелые металлы, арктика, янао

Короткий адрес: https://sciup.org/143180207

IDR: 143180207 | УДК: 631.4 | DOI: 10.19047/0136-1694-2023-114-66-108

Текст научной статьи Почвы заполярного археологического памятника “Поселение Лабытнанги 1 (Комяцкая деревня)”: морфологический анализ и химическая характеристика

Почвенный покров археологических памятников давно стал объектом междисциплинарных исследований археологов, почвоведов, экологов, палеоклиматологов и специалистов многих других смежных областей. Почва, благодаря ее информационной функции, способна открыть для исследователя прошлые изменения, ранее произошедшие в биосфере, понять хронологию и направленность различных процессов: от климатических изменений до степени антропогенной нагрузки (Добровольский, Макеев, 2009; Козловский, Горячкин, 1996; Таргульян, Бронникова, 2019) . Уникальные эдафотопы, формирующиеся на памятниках древности, позволяют проследить динамику изменения климатических условий, выявить процессы хронологических изменений и формирования современного почвенного покрова, понять особенности взаимодействия древнего человека и окружающей среды (Демкин и др., 2008; Бронникова и др., 2017; Хохлова и др., 2018; Sul eymanov et al., 2020) .

Исследования почвенного покрова археологических памятников преимущественно сосредоточены в Европейской части России (Кунгурцев и др., 2021; Апарин и др., 2011; Шестаков и Шутова, 2018; Makeev et al., 2020; Suleymanov et al., 2020). Сведения же о почвах археологических памятников Арктических регионов единичны, хотя количество археологических исследований довольно велико (Федорова, 2014, 2016; Головнев, 1998; Фитцхью, 2000; Мурыгин, 2016; Гусев и др., 2016; Алексеев и др., 2017; Кардаш, Соколов, 2015). В Ямало-Ненецком автономном округе было открыто множество археологических памятников, таких как “Древнее святилище Усть-Полуй” (Федорова, 2011; Пантелеев, Косицев, 2010), “Стоянка Юр-Яха III” (Плеханов, 2016), “Могильник Бухта Находка-2” (Кардаш, Гайдакова, 2017), стоянка “Тазов-ская IV” и “Тазовская литейная мастерская” (Гусев, Плеханов, 2017), археологический комплекс “Зеленый Яр” (Гусев, 2016), поселок Горнокнязевск (Федорова и др., 2016) и многих других. Однако комплексные исследования, включающие изучение особенностей строения и физико-химических свойств почв памятников древности Ямала, проводились в единичных случаях. Один из таких объектов – это многослойное поселение “Ямгорт-I”. Здесь осуществлялись комплексные междисциплинарные исследования, которые включали в себя подробные характеристики почв и грунтов памятника и анализ археологических артефактов (Тупахина, др., 2022; Колесников и др., 2020).

Наше исследование сосредоточено вокруг археологического памятника “Поселение Лабытнанги 1 (Комяцкая деревня)”. Археологические раскопки велись здесь в 2018 и 2021 гг. По находкам фрагментов керамики на памятнике установлено два этапа заселения: в энеолите (кон. IV – III тыс. до н. э.) и в эпоху средневековья – середина – вторая половина I тыс. н. э. Кроме того, по письменным данным зафиксирован факт проживания на этом месте рыболовов в конце XIX в. Итальянский путешественник С. Соммье в своей поездке 1880 г. посетил юрты Лабытнанги, указав на наличие здесь одного деревянного дома, где проживала зырянская семья, и трех остяцких чумов, неподалеку от которых в лесу располагалось остяцкое святилище. Здесь на ветвях священных лиственниц (а топоним “Лабытнанги” дословно переводится с языка ханты как “Семь лиственниц”) висели черепа принесенных в жертву северных оленей, их рога и шкуры, медные кольца, старые охотничьи ловушки и т. д., а также “две сабли, обмотанные золотой тканью и привязанные прямо к стволу дерева” (Соммье, 2012). В 1920 г. на территории поселения был образован Лабыт-нангский сельсовет. Вскоре здесь сформировалось производственное товарищество, объединившее рыбаков и оленеводов, а в 1932 г. был организован колхоз “Красная звезда”. Для работников колхоза здесь на береговой площадке был выстроен целый посе- лок, именуемый в просторечье Комяцкая деревня. В 1940–50-е гг. поселок состоял из приблизительно 50 строений и кроме частной застройки включал в себя пекарню, несколько магазинов, склады для обработки и сушки рыбы, клуб, баню, здания колхозной конторы и начальной школы. Запустение Комяцкой деревни начинается с 1970-х гг. и связано со строительством современного г. Лабытнанги уже на удалении от реки.

Целью исследования является комплексное изучение почв археологического памятника, которое включает в себя: 1 – электрофизическое зондирование участка; 2 – морфологическое описание почв и их классификацию; 3 – химический анализ почв; 4 – экотоксикологическую оценку качества почв.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Основные характеристики объекта исследования

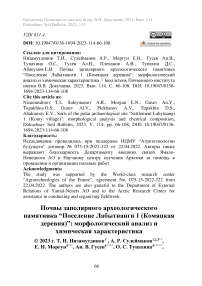

Археологический памятник “Лабытнанги 1” расположен на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (рис. 1), за Северным полярным кругом (66.651511 с. ш., 66.415989 в. д.) на границе южной тундры и лесотундры в зоне прерывистого распространения многолетнемерзлых пород. Почвообразующие породы представлены аллювиальными отложениями. Площадка исследования находится в черте города Лабытнанги, на мысообразном выступе надпойменной террасы протоки Выл-Посл (левая протока в низовьях реки Оби). Климат города Лабытнаги умеренно холодный со значительным количеством осадков. Среднегодовая температура - 6.1 °C, средняя температура июля —+14.8 °C, января - - 13.9 °C. По классификации Koppen-Geiger территория относится к зоне Dfc (Continental – No dry season – Cold summer) (Peel et al., 2007) .

Площадка археологического памятника занимает 195 × 160 м, археологические исследования ведутся на площади более 3 га. Пространство памятника “Лабытнанги 1” ограничено с юго-востока краем террасы протоки Выл-Посл, с северо-востока – берегом ручья Пысяншор. С юго-запада и северо-запада от археологических раскопов располагаются транспортные коммуникации и городская застройка. Также в пределах территории памятника расположено несколько частных жилых домов (рис. 2).

Рис. 1. Карта-схема расположения объектов исследования.

Fig. 1. Location of the research objects.

Растительный покров представлен бореальными злаковоразнотравными видами: Chamaenérion angustifolium, Deschampsia cespitosa, Elytrígia répens, Poaceae. Древесный и кустарниковый ярус преимущественно представлен такими видами как Lárix sibírica и различными подвидами рода Sálix .

В процессе исследования было заложено 4 почвенных разреза (KD1, KD6, KD7, KD10), также почвенные пробы отбирались непосредственно из стенок археологических раскопов (KD3 и KD4) (рис. 2). Суммарно было отобрано 26 образцов почвы. Почвенные профили описывались согласно Классификации почв России (2008).

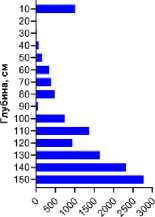

Были проведены работы по электрофизическому зондированию, их места проведения отмечены на рисунке 2 (ER1 и ER2). Измерение удельного электрического сопротивления осуществлялось с помощью прибора LandMapper® ERM-02, измерения до

150 см проводились через каждые 10 см, от 150 см до 500 см – каждые 50 см.

Полевые обследования осуществлялись с 16 по 21 августа 2021 г.

Рис. 2. Аэрофотоснимок расположения почвенных разрезов и археологических раскопов (KD1 – KD10), а также места проведения электрофизического зондирования (ER1, ER2).

Fig. 2. Photo of the location of soil sections and archaeological sites (KD1 – KD10), as well as the location of electrophysical measurements (ER1, ER2).

Лабораторные исследования почв

Образцы почв отбирались из каждого генетического почвенного горизонта, после отбора проб образцы высушивались при температуре 24 °С, далее после сушки образцы просеивались через сито с диаметром ячеи 1 мм, удалялись корни, антропогенные артефакты.

Измерение значений pH производилось потенциометрическим методом в соотношении массы почвы к объему 1 : 2.5 для воды, 1 : 5 для 1 н. раствора KCl (FAO, 2021). Определение содер- жания почвенного органического углерода осуществлялось по методу Тюрина в трехкратной аналитической повторности (FAO, 2021). Содержание доступных для растений форм фосфора (P2O5) определялось колориметрическим методом, концентрации доступного калия (K2O) определялись на пламенном фотометре. Фосфор и калий экстрагировались из почвы 0.2 н. раствором HCl по методу Кирсанова (ГОСТ Р, 54650-2011). Определение минеральных форм азота производилось колориметрически, экстракция производилась 0.01 н. раствором CaCl2 (ISO 14255:1998). Концентрации тяжелых металлов (валовая форма) определялись методом атомно-абсорбционной спектрометрии (GFAAS and FAAS) (EPA, 1996).

Для качественной оценки экотоксикологического состояния почв применялось несколько индексов. Geoaccumulation Index (I geo ) – позволяет оценить загрязнение почвы тяжелыми металлами на основе их содержания в почвенных горизонтах привязкой к заданному фоновому значению концентрации. Single Pollution Index (PI) – индекс, который может быть использован для определения того, какой тяжелый металл представляет наибольшую угрозу для почвенной среды. Pollution Load Index (PLI) – индекс позволяет простым способом доказать ухудшение состояния почвы в результате накопления тяжелых металлов (Varol, 2011; Nowrouzi, Pourkhabbaz, 2014; Kowalska et al., 2018) . Расчетные формулы и оценочные шкалы приведены ниже.

Geoaccumulation Index:

I geo = log 2 [15ёв]'

где: C n – концентрация единичного тяжелого металла;

GB – геохимический фон.

Качество почвы в соответствии со значениями индекса: I geo ≤ 0 – незагрязненные; 0–1 – незагрязненные до умеренно загрязненных; 1–2 – умеренно загрязненные; 2–3 – умеренно и сильно загрязненные; 3–4 – сильно загрязненные; 4–5 – сильно и чрезвычайно сильно загрязненные; 5–6 – чрезвычайно сильно загрязненные.

Pollution Load Index:

PLI = ^Р11 x PI2 x PI3 x .„PIn, где: n – количество анализируемых тяжелых металлов;

PI – рассчитанные значения единичного индекса загрязнения.

Категории загрязнения по индексу PLI: <1 – отсутствие загрязнения; 1 – фоновый уровень загрязнения; >1 – ухудшение качества почвы.

Single Pollution Index:

PI = — GB’ где: Cn – концентрация тяжелого металла; GB – геохимический фон.

В качестве геохимического фона (GB) использовались условно фоновые концентрации тяжелых металлов в природных почвах окрестностей городов Лабытнанги и Салехард, которые были получены из литературных данных (Moskovchenko et al., 2019; Alekseev et al., 2017; Ji et al., 2019; Tomashunos, Abakumov, 2014; Nizamutdinov et al., 2021a, 2021b) .

Картографирование, визуализация и статистическая обработка данных осуществлялась с помощью программного обеспечения QGIS 3.16 и GraphPad Prism 9.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На участке проведения исследований было отмечено множество признаков антропогенной активности. В почвенных разрезах и археологических раскопах обнаружены остатки деревянных свай (фундаменты старых домов), остатки разрушенных или снесенных кирпичных построек, обугленные куски бревен (следы прошлых пожаров).

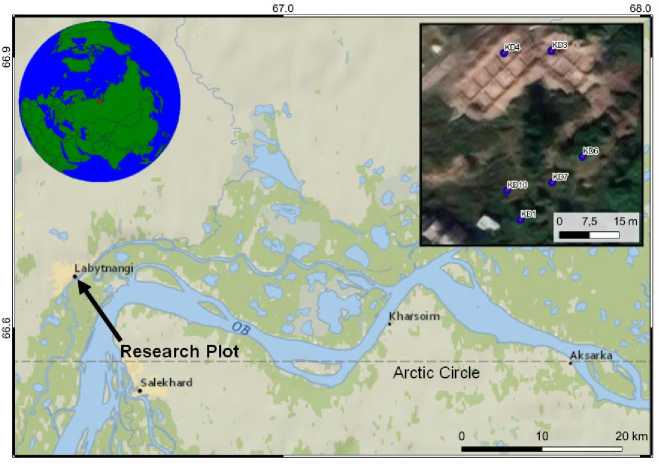

Электрофизическое зондирование

По данным электрофизического зондирования (рис. 3), удельное электрическое сопротивление на участке ER1 достигает 480 000 Ом×м на глубине 450 см, ниже 450 см сопротивление резко снижается до 260 000 Ом×м. Можно отметить также локальный пик на глубине 130 см, где, по данным, полученным в процессе заложения разреза KD1, залегает верхняя граница многолетне-

мерзлых пород.

В 901 . 100-1

$ 110-1

5 120-1

§ 901

. 100-

100000 200000 300000 400000 500000

Удельное электрическое сопротивление, ом*м ER1

Удельное электрическое сопротивление, ом*м ER2

Рис. 3. Величина удельного электрического сопротивления (ом×м) в профиле почв памятника “Лабытнанги 1 (Комяцкая деревня)”.

Fig. 3. Electrical resistivity value (ohm×m) in the soil profile of the monument “Labytnangi 1 (Komy village)”.

140-е

Удельное электрическое сопротивление, ом*м ER1 (10-150 ст)

250-е 300-е

350- ■

Удельное электрическое сопротивление, ом*м ER2 (10-150 ст)

На участке ER2 до глубины 150 см было отмечено несколько максимумов сопротивления. Первый у дневной поверхности (0–10 см) – 1 007 Ом×м, что может быть связано с переуплотнением грунта, поскольку зондирование проводилось на тропе между двумя археологическими раскопами. Ниже 10 см сопротивление резко падает до значений 1.4 Ом×м на глубине 20 см и плавно повышается до 480 Ом×м на глубине 80 см. На глубине 90 см обнаружен локальный минимум в 51 Ом×м. Ниже 130 см сопротивление постепенно увеличивается до 160 000 Ом×м на глубине 500 см. Поскольку на величину удельного электрического сопротивления влияет множество свойств почвы (влажность, плотность, гранулометрический состав, порозность и т. д.) (Поздняков, 2008;

Поздняков и др., 1996; Zhou et al., 2015) , то можно предположить, что резкое падение сопротивление на глубине 20 см связано с рыхлой структурой и большим количество включений различного генезиса. Данное предположение находит подтверждение при морфологическом анализе разрезов KD3 и KD4 (табл. 1 и 2).

Судя по полученным данным, плотный слой вечномерзлых пород на участке исследований залегает на глубине 200–250 см, поскольку в обоих случаях на данной глубине происходит резкое увеличение значений удельного электрического сопротивления. Граница сезонно-талого (деятельного) слоя здесь, вероятнее всего, находится на глубине 120–130 см, поскольку как на участке ER1, так и на участке ER2 наблюдаются локальные минимумы сопротивления, связанные с накоплением талой воды непосредственно над слоем мерзлых (многолетнемерзлых) пород, которые выступают первым водоупором. По ранее опубликованным данным, в окрестностях города Салехарда граница сезонно-талого слоя находится на глубине 100–200 см. Ниже границы сезонно-талого слоя удельное электрическое сопротивление резко повышается из-за увеличения количества песчаной фракции, снижения температуры и уменьшения количества гравитационной воды (Alekseev et al., 2017; Alekseev, Abakumov, 2018) .

Морфология и химическая характеристика

Поверхностные почвенные горизонты в большинстве случаев представляют собой органоминеральные, часто урбистратифи-цированные, серогумусовые слои с признаками протекающего дернового процесса. Как можно увидеть в таблицах 1, 2, 3, 4 и 6, мощность поверхностных горизонтов может достигать 31 см, часто в органоминеральных горизонтах обнаруживаются различные включения (битый кирпич, осколки стекла, полиэтиленовые фрагменты).

Под слоем дерна (разрезы KD4 и KD 3) залегает турбиро-ванный слой с большим количеством строительного мусора, пенопласта, облицовочной плитки, оплавленного стекла и других предметов, датируемых XX веком. Однако в этом же слое были обнаружены многочисленные фрагменты энеолитической и средневековой керамики.

Первый разрез (KD4, табл. 1) был заложен на стенке археологического раскопа. Органоминеральный, серогумусовый горизонт мощностью до 27 см, граница неровная (присутствуют мо-розобойные клинья), переход к следующему горизотну ясный. Под органоминеральным горизонтом залегает криотурбированный срединный горизонт (TUR@). По всей стенке археологического раскопа, длинной около 5 м, были отмечены морозобойные клинья (глубиной до 40 см и шириной 3–7 см), по которым наблюдаются затеки темноокрашенного материала вглубь профиля. По всему профилю отмечается присутствие антропогенных артефактов. Содержание органического углерода в органоминеральном горизонте выше 7%, в турбированном горизонте – менее 1%. Величина pH у поверхности (AYur) близка к нейтральным или слабокислым значениям ( p H н2О – 6.3), ниже по профилю – опускается до 4.8.

Следующий разрез (табл. 2) также был заложен на стенке археологического раскопа, ниже по склону. Очевидно, что ранее здесь находилась постройка, которая позже была разрушена, профиль почвы практически полностью состоит из материала антропогенного генезиса, который перекрыт серогумусовым урбистра-тифицированным органоминеральным горизонтом (AYur) мощностью 7–10 см. Органоминеральный горизонт характеризуется содержанием органического углерода более 2%. Под серогумусовым залегает серия горизонтов, практически полностью сложенных антропогенными отложениями (битый кирпич, остатки деревянных досок, древесный уголь и т. д.). Отложения имеют признаки криогенной турбации – пучения и завихрения. На глубине 42– 60 см (горизонт U2) обнаружена линза с включениями извести (гранулы диаметром до 2 см), предположительно, это остатки фундамента, линза имеет легкосуглинистую текстуру. Почву или почвоподобное образование можно классифицировать как крио-турбированную на педолитоседиментах археологических памятников.

Таблица 1. Морфология и химические свойства почвы разреза KD4

Table 1. Morphology and chemical properties of soil in section KD4

|

Фото профиля |

Горизонт, см |

pH H 2 O |

pH KCl |

C орг ± SD, % |

Описание горизонта |

|

AYur (0–20(27)) |

6.3 |

5.6 |

7.74 ± 0.41 |

Темно-серо-черный органоминеральный горизонт, содержит детрит, корни растений. Свежий, уплотненный, комковатый. Обнаружено большое количество антропогенных артефактов (уголь, пластик, стекло), неокатанные камни (щебень), линзы и затеки. Граница неровная или клиновидная (морозобойные клинья). |

|

|

TUR@ (20(27)– 57) |

4.8 |

3.4 |

0.63 ± 0.02 |

Горизонт криогенно-турбированный желто-светло-коричневый с обильными размывами углистых включений, свежий, уплотненный, линзы. Морозобойные клинья с темным провалившимся материалом в них, редко втречаются корни, щебень, стекло, комковато-глыбистый. |

Почва: криотурбированная урбистратифицированная почва

Таблица 2. Морфология и химические свойства почвы разреза KD3

Table 2. Morphology and chemical properties of soil in section KD3

|

Фото профиля |

Горизонт, см |

pH H 2 O |

pH KCl |

C орг ± SD, % |

Описание горизонта |

|

i^i^ ^r C Vy^V ~Я1«з|^1й|м |

AYur (0–7) |

6.4 |

6.3 |

2.18 ± 0.01 |

Органоминеральный горизонт серого цвета с черными пятнами, корнеобитаемый. Сухой, уплотненный, бесструктурный. Встречается битый кирпич, детрит. |

|

U1@ (7–42) |

6.8 |

6.5 |

0.83 ± 0.04 |

Антропогенно преобразованный турбирован-ный горизонт светло-коричневого цвета со светло-серым оттенком. Плотный, пластинчатокомковатый, легкий суглинок. Включает битый кирпич, уголь, кости, остатки ткани. |

|

|

U2@ (42–60) |

5.9 |

5.2 |

0.23 ± 0.05 |

Светло-серый горизонт с коричневым оттенком, свежий, уплотненный, легкий суглинок, крупно комковатый. Визуально отмечается линза с признаками криогенного пучения (криогенно-измененная по форме), содержит включения извести диаметром до 2 см. |

|

|

U3@ (60–86) |

6.5 |

6.3 |

0.28 ± 0.01 |

Коричнево-серый горизонт с черными включениями пепла, кирпичей, битого стекла. Плотный, свежий, комковатый; песок с включениями дресвы. |

Почва: урбиквазизем криотурбированный

Разрезы KD6 и KD10 были заложены ниже по склону речной террасы. В почвенных профилях наблюдаются признаки аль-фегумусового процесса, отмечены развитые иллювиально-гумусово-железистые и иллювиально-железистые горизонты. Почвенный профиль дерново-подбура урбистратифицированного криотурбированного иллювиально-гумусово-железистого (табл. 3) имеет мощный (31 см) органоминеральный урбистратифициро-ванный горизонт AY, горизонт с признаками криогенной турба-ции, граница между горизонтами волнистая, горизонт BHF также имеет признаки криотурбации. Здесь обнаружено максимальное содержание органического углерода – более 12%, а также минимальные, близкие к сильнокислым значения pH. Ниже по профилю в горизонте BC также обнаружены антропогенные артефакты. Горизонт увлажнен, имеются редоксиморфные пятна, по-видимому, сформированные под действием верховодки. Почвообразующей породой являются аллювиальные песчаные речные отложения с примесью окатанной гальки.

Разрез KD10 находится выше по склону относительно разреза KD6. Почва разреза KD10 также имеет признаки альфегумусо-вого процесса, однако здесь не наблюдается вынос гумуса в иллювиальный горизонт. В нижней части горизонта BF отмечены редоксиморфные пятна, но горизонты BF и C на момент проведения археологических раскопок слегка влажные, возможно, верховодка поднимается на уровень разреза KD10 лишь в периоды половодья, что обуславливает наличие признаков редоксиморфизма. Горизонт С сложен песчаными, плохо сортированными, аллювиальными отложениями. Максимум содержания органического углерода отмечен в органоминеральном горизонте AYur, значения pH в поверхностном и срединном горизонте близки к нейтральным, ниже по профилю происходит увеличение кислотности.

Разрезы KD7 и KD1 были заложены ниже по склону. При проведении археологических исследований были обнаружены крупные (частично сгнившие) бревна (диаметром более 20 см), ориентированные как вертикально, так и горизонтально. Вероятно, это части фундамента и стен деревянных сооружений XX в., которые были разрушены и погребены под слоем оторфованного дерна.

Таблица 3. Морфология и химические свойства почвы разреза KD6

Table 3. Morphology and chemical properties of soil in section KD6

|

Фото профиля |

Горизонт, см |

pH H 2 O |

pH KCl |

C орг ± SD, % |

Описание горизонта |

|

? ii ■■.'■к • . . |

AYur (0–31) |

5.8 |

5.6 |

1.53 ± 0.4 |

Коричневый с включениями серо-желтого песка, сухой, рыхлый, бесструктурный, корни слаборазложившейся травянистой растительности, антропогенные артефакты (битый кирпич, стекло, листы металла, полиэтилен), сажа. |

|

BHF,ur,@ (31–57) |

4.7 |

4.6 |

12.38 ± 0.6 |

Иллювиально-гумусово-железистый горизонт, каштаново-коричневый, увлажненный, рыхлый, бесструктурный, множество антропогенных артефактов. |

|

|

BCur,@ (57–79) |

5.1 |

3.8 |

0.57 ± 0.02 |

Коричнево-серо-охристый песчаный, с признаками редоксиморфизма, увлажнен, бесструктурный. Содержит антропогенные артефакты, древесный уголь, сажу, гальку. |

|

|

C@ (79–81) |

5.3 |

3.6 |

0.17 ± 0.03 |

Серо-ржавый ожелезненный песок с галькой, увлажнен. |

Почва: дерново-подбур урбистратифицированный криотурбированный иллювиально-гумусово-железистый

Таблица 4. Морфология и химические свойства почвы разреза KD10

Table 4. Morphology and chemical properties of soil in section KD10

|

Фото профиля |

Горизонт, см |

pH H 2 O |

pH KCl |

C орг ± SD, % |

Описание горизонта |

|

^^^-^^■^^^^^^^^''^^ |

AYur (0–15(18)) |

6.6 |

4.7 |

2.44 ± 0.21 |

Серо-темно-коричневый горизонт, сухой, уплотнен, бесструктурный, с включениями антропогенных артефактов (битых осколков кирпича, полуразложившихся остатков деревянных досок), корни травянистых растений. |

|

BF@ (15(18)– 30) |

6.6 |

4.8 |

0.83 ± 0.08 |

Иллювиально-железистый горизонт. Желто-рыже-коричневый горизонт с сероватожелтыми прослоями песка, увлажнен, уплотнен, редоксиморфные пятна, супесь, комковато-пластинчатый. |

|

|

C@ (30–63) |

5.1 |

4.6 |

0.08 ± 0.01 |

Серый песок, сухой, бесструктурный, насыщен галькой и дресвой, рыхлый, сыпучий. |

Почва: дерново-подбур урбитратифицированный криотурбированный иллювиально-железистый

Разрез KD7 расположен в локальном понижении рельефа с повышенным увлажнением. На поверхности сформировался тор-фяный горизонт, состоящий из оторфованных остатков травостоя различной степени разложения. В органогенном горизонте отмечено множество антропогенных артефактов, под ним залегает глеевый горизонт.

Разрез KD1 расположен ближе всего к береговой линии протоки Выл-Посл. Почвообразующие породы представлены оглеен-ными аллювиальными отложениями различной степени сортиро-ванности, имеются признаки криогенной турбации в срединной части профиля, верхняя кромка многолетнемерзлых пород залегает на глубине 130 см. В органоминеральном горизонте большое количество антропогенных артефактов, переходы между горизонтами неровные, часто волнистые, или же горизонты имеют косое залегание. На глубине 27 см залегает погребенный, предположительно постагрогенный, горизонт с включениями древесного угля и антропогенных артефактов.

Описания разрезов и некторые химические характеристики приведены в таблицах 5 и 6.

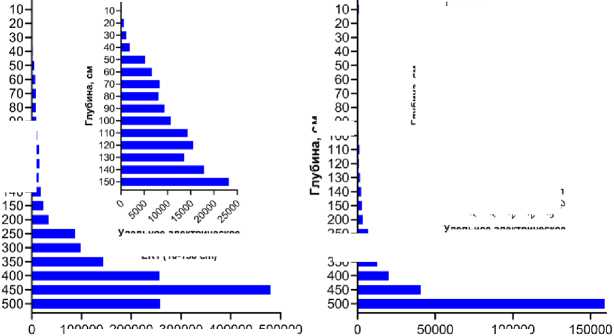

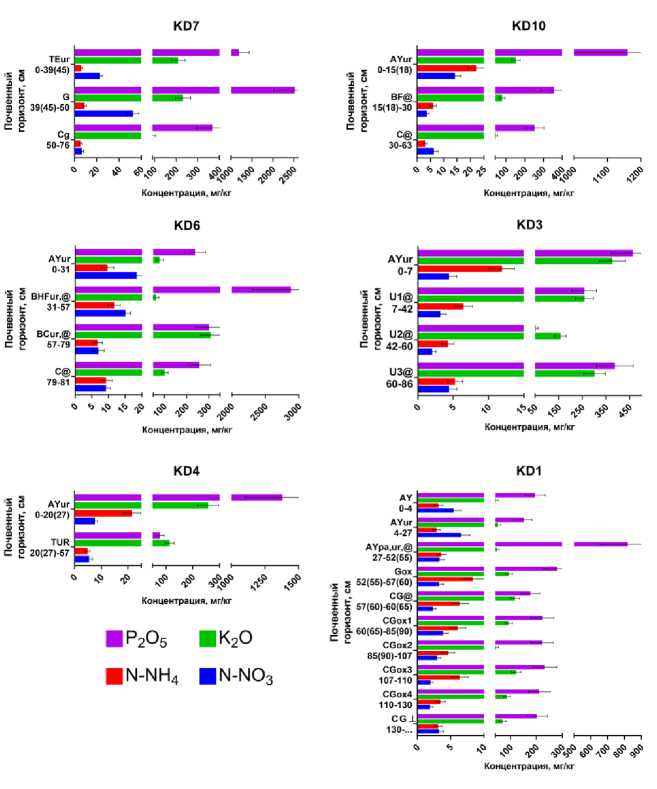

Содержание подвижных форм фосфора широко варьируется как в пределах почвенных профилей, так и между почвами (рис. 4). Максимальные концентрации фосфора были обнаружены в почвенных горизонтах, насыщенных различными артефактами. Фосфор – очень чувствительный элемент и его повышенные концентрации могут служить индикатором антропогенной активности. Источниками его поступления являются отходы жизнедеятельности человека, захоронения, продукты животноводства и сельского хозяйства (Holliday, Gartner, 2007; Sullivan, Kealhofer, 2004; Suleymanov et al., 2020) .

Ранее в почвенно-археологических исследованиях многослойного поселения Ямгорт 1, расположенном в Шурышкарском районе ЯНАО (Западносибирское Приполярье), были обнаружены высокие концентрации фосфора в культурных слоях (до 920 мг/кг) (Колесников и др., 2020; Тупахина и др., 2022) . В нашем исследовании были зафиксированы гораздо более высокие концентрации подвижных фосфатов.

Таблица 5. Морфология и химические свойства почвы разреза KD7

Table 5. Morphology and chemical properties of soil in section KD7

|

Фото профиля |

Горизонт, см |

pH H 2 O |

pH KCl |

C орг ± SD, % |

Описание горизонта |

|

®» WflEMMWiSaii W^S'SWW |

TEur (0–39 (45)) |

5.9 |

5.1 |

- |

Торфяный горизонт чернокоричневого цвета, корнеобитаемый, рыхлый, бесструктурный, содержит антропогенные артефакты (битый кирпич, куски деревянных досок, битое стекло, кости). |

|

G (39 (45)–50) |

5.8 |

5.7 |

8.56 ± 0.27 |

Серо-черный, с коричневыми пятнами, мокрый, рыхлый, плитчатой структуры. |

|

|

Cg (50–76) |

6.7 |

- |

0.58 ± 0.06 |

Охристо-коричневый горизонт, глина с прослойками торфа, липкий, оглеенный, сочится влага с 63 см. |

Почва: торфяно-глеезем урбистратифицированный

Таблица 6. Морфология и химические свойства почвы разреза KD1

Table 6. Morphology and chemical properties of soil in section KD1

|

Фото профиля |

Горизонт, см |

pH H 2 O |

pH KCl |

C орг ± SD, % |

Описание горизонта |

|

Ж^ ^г3^^ |

AY1 (0–4) |

5.5 |

5.4 |

0.17 ± 0.03 |

Серо-гумусовый горизонт, свежий, рыхлый, мелкокомковатый, пронизан корнями травяной и кустарниковой растительности, содержит детрит; Переход резкий по обилию корней, граница волнистая. |

|

AYur (4–27) |

5.6 |

5.5 |

0.16 ± 0.02 |

Горизонт светло-серого цвета, включает незначительное количество корней. По всей толще включения угля. Окатанная галька. Рыхлый, мелкокомковатый, супесь с включениями дресвы и гальки. Множество антропогенных артефактов. |

|

|

AYpa,ur,@ (27–52(55)) |

5.5 |

5.2 |

3.14 ± 0.09 |

Стратифицированный горизонт темно-серого цвета с коричневыми пятнами и включениями древесного угля. Свежий, плотный, крупнокомковатый, турбирован. Множество антропогенных артефактов. |

|

|

Gox (52 (55)–57 (60)) |

5.2 |

5.1 |

1.54 ± 0.17 |

Светло-коричнево-серый горизонт с оливковым оттенком и оливково-ржавыми редоксиморфными пятнами. Влажный, плотный, включения окатанной гальки. |

|

|

CG@ (57 (60)–60 (65)) |

5.4 |

4.8 |

2.12 ± 0.20 |

Турбированный черно-серый горизонт с включениями детрита и угля. Влажный, плотный с редоксиморфными пятнами. |

|

Фото профиля |

Горизонт, см |

pH H 2 O |

pH KCl |

C орг ± SD, % |

Описание горизонта |

|

^S^^ ^^^'"v . .:< v ^ Й ,■ ■ |

CGox1 (60(65)– 85(90)) |

5.4 |

4.3 |

0.54 ± 0.04 |

Коричнево-рыжий, влажный, плотный, крупные камни, комковатый, супесь. |

|

CGох2 (85(90)– 107) |

5.1 |

4.2 |

0.29 ± 0.02 |

Серо-желто-коричневый горизонт, мокрый, плотный, бесструктурный, крупный песок. |

|

|

CGox3 (107–110) |

5.3 |

4.2 |

1.49 ± 0.05 |

Черно-серый горизонт с признаками оглеения, влажный, плотный, бесструктурный. |

|

|

CGox4 (110–130) |

5.4 |

4.2 |

0.37 ± 0.05 |

Горизонт серо-коричневого цвета с оливковым оттенком, мокрый, с глубины 120 см сочится влага; отмечаются включения окатанных камней, бесструктурный, липкий, тяжелый суглинок. |

|

|

CG ꓕ (130– …) |

5.5 |

5.4 |

0.37 ± 0.01 |

Многолетнемерзлые породы темно-серого цвета. |

Почва: урбо-агрозем постагрогенный надмерзлотно оглеенный урбистратифицированный

В иллювиально-гумусово-железистом горизонте почвы разреза KD6 содержание превышает 2 800 мг/кг. Здесь было обнаружено множество современных антропогенных включений и фрагменты древней керамики. В серогумусовом органоминеральном горизонте (AYur 0–20(27) см) почвы разреза KD4 и в предположительно поста-грогенном горизонте почвы (AYpa,ur,@ 27–52(55) см) также были найдены максимальные концентрациии фосфора (выше 800 мг/кг). Такие значения существенно превышают фоновый уровень содержания подвижных фосфатов: для типичных почв этого региона они находятся на уровне 100–200 мг/кг в поверхностных горизонтах (Nizamutdinov et al., 2021a; Nizamutdinov et al., 2021b) . Такие аномальные концентрациии фосфора в почвах археологического памятника “Лабытнанги 1” могут быть связаны с привносом органики в XX в. и с остаточным накоплением следов жизнедеятельности более древних поселений.

Для подвижных форм калия не отмечено аномальных пиков концентраций в изученных почвах. Подвижные формы калия поступают в почву преимущественно в результате выветривания калийсодержащих минералов (за исключением случаев применения калийных удобрений в сельском хозяйстве) (Якименко, 2018) .

По полученным данным вариативность концентраций калия преимущественно находится в диапазоне 100–300 мг/кг, что соответствует значениям концентраций этих соединений в фоновых почвах региона (Nizamutdinov et al., 2021a; Nizamutdinov et al., 2021b; Abakumov et al., 2020) . Нитратные и аммонийные формы азота концентрируются в поверхностных горизонтах, что весьма типично для почв Ямало-Ненецкого автономного округа. Однако стоит отметить, что в более влажных почвах разрезов KD7, KD6 и KD1 (до 27 см) концентрации аммонийного азота выше, чем нитратного.

Содержание тяжелых металлов в почвах археологического памятника “Лабытнанги 1” представлено в таблице 7. Было проведено сравнение качества почв с применением двух типов нормативов: 1 – по актуальным предельно допустимым (ПДК) и ориентировочно допустимым (ОДК) концентрациям; 2 – с применением индекса геоаккумуляции I geo , который рассчитывается по условно фоновым для района исследований концентрациям тяжелых металлов.

Рис. 4. Содержание основных элементов питания в почвах археологического памятника “Лабытнанги 1”.

Fig. 4. Content of main nutrients in soils of the archaeological site “Labytnangi 1”.

Также была проведена оценка суммарного загрязнения на основе индекса PLI. Было обнаружено несколько случаев превышения ОДК: меди – в поверхностном органогенном торфяном горизонте TEur почвы разреза KD7 (87.5 мг/кг); шесть случаев превышения ОДК цинка – преимущественно в урбистратифицированных горизонтах почв всех заложенных разрезов (максимальная зафиксированная концентрация 267.7 мг/кг в иллювиально-гумусово-железистом горизонте BHFur разреза KD6); превышений ОДК никеля обнаружено не было; один случай превышения ОДК свинца – в серогумусовом органоминеральном горизонте AYur почвы разреза KD6; двукратное превышение ОДК кадмия было зафиксировано в поверхностном горизонте урбиквазизема (разрез KD3). Можно отметить, что большинство превышений нормативных зачений концентраций тяжелых металлов было обнаружено в почвенных горизонтах с обильными включениями антропогенных артефактов, которые, несомненно, являются источниками поступления этих поллютантов в почвы археологического памятника.

Для фоновых почв Ямало-Ненецкого автономного округа не характерны повышенные концентрации тяжелых металлов, зачастую они многократно ниже установленных нормативов (Moskovchenko et al., 2019; Nizamutdinov et al., 2021; Alekseev et al., 2017; Ji et al., 2019; Tomashunos, Abakumov, 2014) . Условно фоновые концентрации, рассчитанные по литературным данным, приведены в таблице 7.

Рассчитанные значения индекса геоаккумуляции (I geo ) свидетельствуют о локальных снижениях качества почвы и повышенном уровне загрязнения в отдельных почвенных горизонтах. Особое опасение вызывают единичные случаи загрязнения кадмием, поскольку значения загрязнения могут доходить до экстремального уровня (I geo – 4.1, горизонт AYur, разрез KD3). Здесь фоновые концентрации кадмия превышены в 26 раз, а значения ОДК – более чем в 2 раза. Высокий уровень загрязнения (I geo – от 2 до 3) также обнаружен в горизонте U2 урбиквазизема криотурбированного (разрез KD3), в серогумусовом органоминеральном горизонте AYur почвы разреза KD4 и в глеевом горизонте G разреза KD7. Также было обнаружено пять случаев загрязнения цинком среднего уровня и три случая среднего загрязнения свинцом (I geo – от 1 до 2), точные значения индекса I geo приведены в таблице 7 (числа под чертой).

Таблица 7. Концентрации тяжелых металлов и значения индексов качества почвы

Table 7. Concentrations of heavy metals and values of soil quality indices

|

Разрез |

Горизонт |

Мощность, см |

Cu |

Zn |

Ni |

Pb |

Cd |

PLI |

|

KD7 |

TEur |

0-39(45) |

87.48 0.9 |

35.5 -1.1 |

23.6 -1.0 |

7.13 -1.5 |

0.071 -0.8 |

0.1 |

|

G |

39(45)50 |

44.11 0.0 |

303.3 2.0 |

16.4 -1.6 |

30.4 |

0.848 2.8 |

21.0 |

|

|

Cg |

50-76 |

11.6 -2.0 |

21.5 -1.9 |

17 -1.5 |

5.02 -2.0 |

0.02 -2.6 |

0.0 |

|

|

KD6 |

AYur |

0-31 |

17.21 -1.4 |

102.4 0.4 |

21.6 -1.2 |

76.1 1.9 |

0.098 -0.3 |

1.1 |

|

BHFur, @ |

31-57 |

33.72 -0.4 |

267.7 1.8 |

14.9 -1.7 |

22.2 "ЙТ |

0.389 1.7 |

4.3 |

|

|

BCur,@ |

57-79 |

14.68 |

35.4 |

24 |

5.21 |

< 0.005 |

0.0 |

|

|

-1.6 |

-1.1 |

-1.0 |

-1.9 |

nd |

||||

|

C@ |

79-81 |

6.35 |

18.1 |

14.7 |

1.36 |

< 0.005 |

0.0 |

|

|

-2.8 |

-2.1 |

-1.7 |

-3.9 |

nd |

||||

|

KD10 |

AYur |

0-15(18) |

23.81 -0.9 |

116.7 0.6 |

19.9 -1.3 |

21.7 "ЙТ |

0.146 0.3 |

0.6 |

|

BF@ |

15(18)30 |

12.04 -1.9 |

34.8 -1.2 |

16.3 -1.6 |

6.56 -1.6 |

0.008 -3.9 |

0.0 |

|

|

C@ |

30-63 |

5.92 -2.9 |

13.6 |

13 |

0.99 |

< 0.005 |

0.0 |

|

|

-2.5 |

-1.9 |

-4.3 |

nd |

|||||

|

KD4 |

AYur |

0-20(27) |

30.36 -0.6 |

272.8 1.8 |

22.4 -1.1 |

27.2 ТГ |

0.741 2.6 |

13.9 |

|

TUR |

20(27)57 |

12.22 |

33.4 |

17 |

6.96 |

< 0.005 |

0.0 |

|

|

-1.9 |

-1.2 |

-1.5 |

-1.5 |

nd |

||||

|

KD3 |

AYur |

0-7 |

29.36 -0.6 |

216.9 1.5 |

23.4 -1.0 |

47.9 -1.3 |

2.084 4.1 |

55.1 |

|

U1@ |

7-42 |

12.17 -1.9 |

69.9 -0.2 |

22.4 -1.1 |

6.36 -1.7 |

0.717 2.6 |

0.3 |

|

|

U2@ |

42-60 |

6.4 -2.8 |

44.5 -0.8 |

13.1 -1.9 |

64.2 1.7 |

0.034 -1.8 |

0.0 |

Продолжение таблицы 7

Table 7 continued

|

Разрез |

Горизонт |

Мощность, см |

Cu |

Zn |

Ni |

Pb |

Cd |

PLI |

|

KD3 |

U3@ |

60-86 |

10.76 -2.1 |

40.2 -0.9 |

18.3 -1.4 |

4.18 -2.3 |

0.032 -1.9 |

0.0 |

|

KD1 |

AY1 |

0-4 |

5.28 -3.1 |

13.4 -2.5 |

26.7 -0.9 |

1.65 -3.6 |

< 0.005 nd |

0.0 |

|

AY2ur |

4-27 |

35.14 -0.4 |

26.5 -1.5 |

19.1 -1.3 |

1.36 -3.9 |

0.024 -2.3 |

0.0 |

|

|

AYpa,ur, @ |

2752(55) |

19.83 -1.2 |

260.8 1.7 |

20.4 -1.2 |

57.6 1.5 |

0.375 1.6 |

8.4 |

|

|

Gox |

52(55)57(60) |

8.26 -2.5 |

26.9 -1.5 |

14.4 -1.7 |

4.53 -2.1 |

0.023 -2.4 |

0.0 |

|

|

CG@ |

57(60)60(65) |

8.95 -2.3 |

17.8 -2.1 |

12.4 -2.0 |

4.44 -2.2 |

0.02 -2.6 |

0.0 |

|

|

CGox1 |

60(65)85(90) |

6.76 -2.8 |

24.2 -1.7 |

14.9 -1.7 |

3.7 -2.4 |

< 0.005 nd |

0.0 |

|

|

CGох2 |

85(90)107 |

7.33 -2.6 |

20.5 -1.9 |

14.2 -1.8 |

2.68 -2.9 |

< 0.005 nd |

0.0 |

|

|

CGox3 |

107-110 |

33.91 -0.4 |

45.7 -0.8 |

36.4 -0.4 |

5.73 -1.8 |

0.048 -1.3 |

0.1 |

|

|

CGox4 |

110-130 |

9.4 -2.3 |

28.6 -1.4 |

16.9 -1.5 |

3.56 -2.5 |

< 0.005 nd |

0.0 |

|

|

CG ꓕ |

130-… |

8.5 -2.4 |

21.4 -1.9 |

18 -1.4 |

2.73 -2.9 |

< 0.005 nd |

0.0 |

|

|

ПДК/ОДК* |

66 |

110 |

40 |

65 |

1 |

- |

||

|

Фон** |

30.32 |

51.73 |

32.16 |

13.38 |

0.08 |

- |

||

Примечание. Над чертой – концентрация металла, мг/кг. Под чертой – значение индекса I geo . PLI – значение Pollution Load Index. *По СанПиН 1.2.3685-21. **Фоновые значения рассчитаны по работам Moskovchenko et al., 2019; Alekseev et al., 2017; Ji et al., 2019; Tomashunos, Abakumov, 2014. nd – нет данных.

Для химического состава почв археологического памятника “Лабытнанги 1” характерна значительная вариабельность (табл. 8), которая обусловлена как неоднородностью вертикального распределения внутри почвенных профилей, так и пространственной пестротой почвенного покрова с различной степенью антропогенного воздействия.

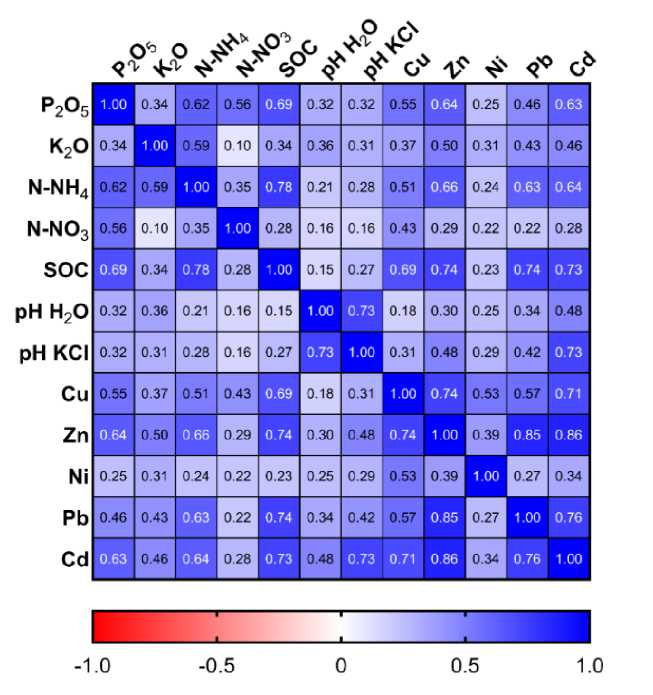

Корреляционный анализ показывает взаимную динамику в содержании соединений, ассоциированных со сторонним привносом органического вещества в почвенный покров (рис. 5). Так содержание органического углерода тесно связано с содержанием доступного фосфора и аммонийного азота (r = 0.69 и 0.78).

Также замечена связь (r > 0.65) между содержанием органического углерода и концентрациями некоторых тяжелых металлов (Cu, Zn, Pb, Cd), которую можно объяснить высокой сорбционной способностью органического вещества почв (Горбунова и др., 2021; Лодыгин, 2019; Strawn et al., 2000; Fan et al., 2015) .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам комплексного исследования почв археологического памятника “Лабытнанги 1 (Комяцкая деревня)” можно сделать следующие выводы:

-

1) Электрофизическое зондирование показало, что мощность деятельного слоя составляет 120–130 см. Резкий рост удельного электрического сопротивления происходит на глубине 200– 250 см, что может свидетельствовать о том, что плотный слой многолетнемерзлых пород залегает начиная с этой глубины. На месте археологических раскопов были зафиксированы резкие перепады значений сопротивления до глубины 100 см, что связано с высокой степенью нарушенности почвы и наличием в профиле различных инородных включений (строительного мусора, остатков фундаментов, колотого кирпича и т. д.);

-

2) Почвенные разности представлены урбистратифициро-ванными криотурбированными почвами, дерново-подбурами, урбо-агроземами и урбиквазиземами. Поверхностные органоминеральные горизонты содержат большое количество антропогенных артефактов, датируемых XX в.

Таблица 8. Основные статистические характеристики (n = 26)

Table 8. Main statistical characteristics (n = 26)

|

P 2 O 5 |

K 2 O |

N-NH 4 |

N-NO 3 |

Cu |

Zn |

Ni |

Pb |

Cd |

С орг , |

pH H 2 O |

pH KCl |

|

|

мг/кг |

% |

|||||||||||

|

MIN |

53.0 |

43.0 |

2.9 |

1.9 |

5.3 |

13.4 |

12.4 |

1.0 |

<0.005 |

0.1 |

4.7 |

3.4 |

|

MAX |

2880.0 |

377.0 |

22.2 |

52.7 |

87.5 |

303.3 |

36.4 |

76.1 |

2.1 |

12.4 |

6.8 |

6.5 |

|

MEAN |

571.5 |

138.2 |

7.2 |

8.4 |

19.3 |

81.3 |

18.9 |

16.2 |

0.2 |

2.0 |

5.7 |

4.9 |

|

SD |

717.8 |

95.5 |

4.9 |

10.5 |

17.8 |

95.1 |

5.3 |

21.6 |

0.5 |

3.0 |

0.6 |

0.8 |

|

CV, % |

126 |

69 |

68 |

125 |

92 |

117 |

28 |

133 |

209 |

150 |

11 |

17 |

Примечанрие. SD – стандартное отклонение, CV – коэффициент вариации.

Рис. 5. Корреляционная матрица полученных данных (r – коэффициент корреляции Спирмена).

Fig. 5. Correlation matrix of the obtained data (r – Spearman correlation coefficient).

В том же слое было обнаружено множество фрагментов энеолитиче-ской и средневековой керамики. Также в почвенных профилях были обнаружены остатки деревянных и кирпичных фундаментов построек XX в.;

-

3) Химический анализ почв позволил выявить неравномерность распределения концентраций органического углерода и основ-

- ных элементов питания по почвенным профилям. Максимумы содержания подвижного фосфора (до 2 800 мг/кг) и органического углерода (до 12.5%) были обнаружены в перекрытых постагрогенных и/или урбистратифицированных почвенных горизонтах, насыщенных различными артефактами. Содержание доступного калия и минеральных форм азота соответствует концентрациям в условно фоновых почвах, эти соединения концентрируются преимущественно в поверхностных органоминеральных горизонтах;

-

4) Экотоксикологическая оценка качества почв показала, что в большинстве случаев концентрации тяжелых металлов в генетических почвенных горизонтах не превышали фоновый уровень в почвах окрестностей городов Лабытнанги и Салехард. Однако было выявлено, что в отдельных случаях присутствуют локальные максимумы концентраций в насыщенных антропогенными артефактами урбистратифицированных горизонтах. Максимальные превышения были обнаружены для кадмия в серогумусовом урбистратифициро-ванном горизонте AYur урбиквазизема криотурбированного (разрез KD3). Значение индекса I geo = 4.1, что соответствует высокому уровню загрязнения.

Таким образом, наше исследование показало, что почвы археологического памятника “Поселение Лабытнанги 1 (Комяцкая деревня)” разнообразны и сформировались под влиянием современного и древнего антропогенного воздействия, которое оказало значительное влияние на экотоксикологическое состояние и строение почвенных профилей на территории древнего поселения.

Список литературы Почвы заполярного археологического памятника “Поселение Лабытнанги 1 (Комяцкая деревня)”: морфологический анализ и химическая характеристика

- Алексеев А.Н., Бравина Р.И., Дьяконов В.М., Строгова Е.А. Оценка археологической изученности северных и арктических районов Якутии // Вторая Якутская комплексная экспедиция: начало пути. Якутск: Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, 2017. С. 3-9.

- Апарин Б.Ф., Аникович М.В., Попов В.В. Погребенные почвы археологического памятника древнепалеолитической стоянки человека “Костенки-I” // Biological Communications. 2011. № 3. С. 101-113.

- Бронникова М.А., Конопляникова Ю.В., Агатова А.Р., Зазовская Э.П., Лебедева М.П., Турова И.В., Непоп Р.К., Шоркунов И.Г., Черкинский А.Е. Кутаны криоаридных почв и другие летописи ландшафтно-климатических изменений в котловине озера Ак-Холь (Тува) // Почвоведение. 2017. № 2. С. 158-175. https://doi.org/10.7868/S0032180X17020010.

- Головнёв А.В. Древний Ямал в контексте мифологии и археологии // Этнографическое обозрение. 1998. № 2. С. 101-115.

- Горбунова Н.С., Громовик А.И., Черепухина И.В., Терентьева Ю.Ю. Сорбционные процессы в почвах. Вопросы изучения и современное состояние проблемы // Сорбционные и хроматографические процессы. 2021. Т. 21. № 2. С. 265-275. https://doi.org/10.17308/sorpchrom.2021.21/3360.

- Гусев А.В. Исследования на археологическом комплексе “Зеленый Яр” в 2016 г. // Научный вестник Ямало-Ненецкого автономного округа. 2016. № 3. С. 13-17.

- Гусев А.В., Плеханов А.В. Археологическое обследование в районе оз. Парисенто (п-ов Гыданский) // Научный вестник Ямало-Ненецкого автономного округа. 2016. №. 3. С. 22-24.

- Гусев А.В., Плеханов А.В., Федорова Н.В. Оленеводство на севере Западной Сибири: ранний железный век-средневековье // Археология Арктики. 2016. С. 228-239.

- Демкин В.А., Каширская Н.Н., Демкина Т.С., Хомутова Т.Э., Ельцов М.В. Палеопочвенные исследования курганов в долине р. Иловля (Приволжская возвышенность) // Почвоведение. 2008. № 2. С. 133-145.

- Добровольский Г.В., Макеев А.О. Палеонтология и палеопочвоведение // Доклады по экологическому почвоведению. 2009. Т. 1. № 11. С. 95-125.

- Кардаш О.В., Гайдакова З.Г. Бухта Находка-2: первые результаты археологического изучения грунтового могильника VI-XIII вв. на полуострове Ямал // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. 2017. Т. 23. С. 331-335.

- Кардаш О.В., Соколков А.В. Ритуальный комплекс Холято-1 на полуострове Ямал // Археология, этнография и антропология Евразии. 2015. Т. 43. № 1. С. 81-91.

- Козловский Ф.И., Горячкин С.В. Почва как зеркало ландшафта и концепция информационной структуры почвенного покрова // Почвоведение. 1996. № 3. С. 288-297.

- Колесников Р.А., Тупахина О.С., Плеханова Л.Н. Геоэкологические исследования культурных слоев поселения эпохи бронзы в подзоне северной тайги Западной Сибири // Геоархеология и археологическая минералогия. 2020. Т. 7. С. 33-36.

- Кунгурцев А.Я., Сулейманов Р.Р., Овсянников В.В., Савельев Н.С., Абакумов Е.В., Асылбаев И.Г. Гумусное состояние почв археологических памятников эпохи раннего железного века (республика Башкортостан) // Аридные экосистемы. 2021. Т. 27. № 4 (89). С. 59-69.

- Лодыгин Е.Д. Сорбция ионов Cu2+ и Zn2+ гуминовыми кислотами тундровой торфяно-глеевой почвы // Почвоведение. 2019. № 7. С. 817-826.

- Мурыгин А.М. Арктический регион крайнего северо-востока европейской части России в эпоху средневековья // Археология Арктики. 2016. С. 183-203.

- Пантелеев А.В., Косинцев П.А. Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) из археологического памятника Усть-Полуй // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2010. Т. 2. № 13. С. 214-218.

- Плеханов А.В. Новые исследования археологического памятника Юр-Яха III // Научный вестник Ямало-Ненецкого автономного округа. 2016. № 3. С. 18-21.

- Поздняков А.И. Электрические параметры почв и почвообразование // Почвоведение. 2008. № 10. С. 1188-1197.

- Поздняков А.И., Позднякова Л.А., Позднякова А.Д. Стационарные электрические поля в почвах. М.: КМК Scientific Press Ltd., 1996. 360 с.

- Полевой определитель почв России. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 2008. 182 с.

- Соммье С. Лето в Сибири среди остяков, самоедов, зырян, татар, киргизов и башкир / Пер. с ит. А.А. Переваловой; Под ред. Я.А. Яковлева. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2012. 640 с.

- Сулейманов Р.Р., Овсянников В.В., Колонских А.Г., Абакумов Е.В., Кунгурцев А.Я., Сулейманов А.Р. Почвенно-археологическое исследование средневекового Вотикеевского комплекса в северной лесостепной зоне Южного Предуралья // Почвоведение. 2020. № 3. С. 279-290. https://doi.org/10.31857/S0032180X20030089.

- Таргульян В.О., Бронникова М.А. Память почв: теоретические основы концепции, современное состояние и перспективы развития // Почвоведение. 2019. № 3. С. 259-275. https://doi.org/10.1134/S0032180X19030110.

- Тупахина О., Тупахин Д., Колесников Р., Плеханова Л. Комплексные интердисциплинарные исследования многослойного поселения Ямгорт I в Западносибирском Приполярье // Российская археология. 2022. № 2. С. 47-59.

- Федорова Н.В., Гусев А.В., Подосенова Ю.А., Корочкова О.Н. Горнокнязевский клад: Приложение к сборнику “Археология Арктики”. Калининград: ООО “Издательский Дом “РОСТ-ДОАФК”, 2016. 80 с.

- Федорова Н.В. История археологического изучения Ямальской Арктики в XX-XXI вв. // Уральский исторический вестник. 2016. № 4. С. 44-52.

- Федорова Н.В. Костяная антропоморфная скульптура со святилища Усть-Полуй // Археология, этнография и антропология Евразии. 2011. № 1. С. 77-81.

- Федорова Н.В. Справа от солнца, слева от месяца: бляхи с сокольничим (Предуралье и Западная Сибирь, эпоха средневековья) // Археология Арктики. 2014. С. 162-174.

- Фитцхью В.В. В поисках Грааля: циркумполярная теория и реалии ямальской археологии // Древности Ямала. 2000. С. 25-53.

- Хохлова О.С., Моргунова Н.Л., Хохлов А.А., Гольева А.А. Изменения климата и растительности за последние 7 000 лет в степном Предуралье // Почвоведение. 2018. № 5. С. 538-550. https://doi.org/10.7868/S0032180X18050039.

- Шестаков И.Е., Шутова Е.А. Почвенный покров некоторых археологических памятников Пермского района: его значение и свойства // Антропогенная трансформация природной среды. 2018. № 4. С. 119-123.

- Якименко В.Н. Формы калия в почве и методы их определения // Почвы и окружающая среда. 2018. Т. 1. № 1. С. 25-31. https://doi.org/10.31251/pos.v1i1.5.

- Abakumov E., Morgun E., Pechkin A., Polyakov V. Abandoned agricultural soils from the central part of the Yamal region of Russia: Morphology, diversity, and chemical properties // Open Agriculture. 2020. Vol. 5.1. P. 94-106.

- Alekseev I., Kostecki J., Abakumov E. Vertical electrical resistivity sounding (VERS) of tundra and forest tundra soils of Yamal region // International Agrophysics. 2017. Vol. 31. P. 1-8. https://doi.org/10.1515/intag-2016-0037.

- Alekseev I., Abakumov E. Permafrost-affected former agricultural soils of the Salekhard city (Central part of Yamal region) // Czech Polar Reports. 2018. Vol. 8. No. 1. P. 119-131. https://doi.org/10.5817/CPR2018-1-9.

- Alekseev I.I., Dinkelaker N.V., Oripova A.A., Semyina G.A., Morozov A.A., Abakumov E.V. Assessment of ecotoxicological state of soils of the Polar Ural and southern Yamal // Gigiena i Sanitariya. 2017. Vol. 10. P. 941-945.

- Fan T.T., Wang Y.J., Li C.B., Zhou D.M., Friedman S.P. Effects of soil organic matter on sorption of metal ions on soil clay particles // Soil Science Society of America Journal. 2015. Vol. 79(3). P. 794-802. https://doi.org/10.2136/sssaj2014.06.0245.

- FAO. Standard operating procedure for soil organic carbon: Tyurin spectrophotometric method. Rome. 2021.

- FAO. Standard operating procedure for soil pH determination. Rome. 2021.

- GOST 54650-2011. Soils. Determination of mobile phosphorus and potassium compounds by Kirsanov method modified by CINAO, Moscow, Standardinform, 2019.

- Holliday V.T., Gartner W.G. Methods of soil P analysis in archaeology // J. Archaeol. Sci. 2007. Vol. 34. P. 301-333. https://doi.org/10.1016/j.jas.2006.05.004.

- ISO 14255:1998. Soil quality. Determination of nitrate nitrogen, ammonium nitrogen and total soluble nitrogen in air-dry soils using calcium chloride solution as extractant. Geneva, Switzerland, 1998.

- IUSS Working Group WRB. 2015. World Reference Base for Soil Resources 2014, update 2015 International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports No. 106. FAO, Rome.

- Ji X., Abakumov E., Antcibor I., Tomashunas V., Knoblauch C., Zubzycki S., Pfeiffer E.M. Influence of anthropogenic activities on metals in arctic permafrost: a characterization of benchmark soils on the Yamal and Gydan peninsulas in Russia // Archives of environmental contamination and toxicology. 2019. Vol. 76(4). P. 540-553. https://doi.org/10.1007/s00244-019-00607-y.

- Kowalska J.B., Mazurek R., Gąsiorek M., Zaleski T. Pollution indices as useful tools for the comprehensive evaluation of the degree of soil contamination - A review // Environ. Geochem. Health. 2018. Vol. 40. P. 2395-2420. https://doi.org/10.1007/s10653-018-0106-z.

- Zhou M., Wang J., Cai L., Fan Y., Zheng Z. Laboratory Investigations on Factors Affecting Soil Electrical Resistivity and the Measurement, In: IEEE Transactions on Industry Applications. 2015. Vol. 51(6). P. 5358-5365. https://doi.org/10.1109/TIA.2015.2465931.

- Makeev A., Rusakov A., Kurbanova F., Khokhlova O., Kust P., Lebedeva M., Malinovskiy E., Egle M., Denisova E., Aseyeva E., Rusakova E., Mihailov E. Soils archaeological monuments of the bronze age - a key to the Holocene landscape dynamics in the broadleaf forest area of the Russian Plain // Quaternary international. 2020. P. 1-15. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.09.015.

- Moskovchenko D., Shamilishvilly G., Abakumov E. Soil Biogeochemical Features of Nadym-Purovskiy Province (Western Siberia), Russia // Ecologia Balkanica. 2019. Vol. 11. 2.

- Nizamutdinov T., Abakumov E., Morgun E. Morphological features, productivity and pollution stateof abandoned agricultural soils in the Russian Arctic (Yamal Region) // One Ecosystem. 2021. No. 6. e68408. https://doi.org/10.3897/oneeco.6.e68408.

- Nizamutdinov T., Abakumov E., Morgun E., Loktev R., Kolesnikov R. Agrochemical and Pollution Status of Urbanized Agricultural Soils in the Central Part of Yamal Region // Energies. 2021. Vol. 14. 4080. https://doi.org/10.3390/en14144080.

- Nowrouzi M., Pourkhabbaz A. Application of geoaccumulation index and enrichment factor for assessing metal contamination in the sediments of Hara Biosphere Reserve, Iran // Chemical Speciation & Bioavailability. 2014. Vol. 26-2. P. 99-105. https://doi.org/10.3184/095422914X13951584546986.

- Peel M.C., Finlayson B.L., McMahon T.A. Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification // Hydrol. Earth Syst. Sci. 2007. Vol. 11. P. 1633-1644. https://doi.org/10.5194/hess-11-1633-2007.

- Strawn D.G., Sparks D.L. Effects of soil organic matter on the kinetics and mechanisms of Pb (II) sorption and desorption in soil // Soil Science Society of America Journal. 2000. Vol. 64(1). P. 144-156. https://doi.org/10.2136/sssaj2000.641144x.

- Suleymanov R.R., Ovsyannikov V.V., Kolonskih A.G., Abakumov E.V., Kungurtsev A.Y., Suleymanov A.R. Soil-archaeological study of the Votikeevo medieval archeological site in the northern forest-steppe zone of the southern Cis-Ural region // Eurasian Soil Science. 2020. Vol. 53(3). P. 283-293. https://doi.org/10.1134/S1064229320030084.

- Sullivan K.A., Kealhofer L. Identifying activity areas in archaeological soils from a colonial Virginia house lot using phytolith analysis and soil chemistry // J. Archaeol. Sci. 2004. Vol. 31. P. 1659-1673. https://doi.org/10.1016/j.jas.2004.04.007.

- Tomashunos. V.M., Abakumov E.V. The content of heavy metals in soils of the Yamal peninsula and the Bely Island // Gigiena i sanitaria. 2014. Vol. 93(6). P. 26-31.

- U.S. EPA. “Method 3050B: Acid Digestion of Sediments, Sludges, and Soils”. Revision 2. Washington, DC. 1996.

- Varol M. Assessment of heavy metal contamination in sediments of the Tigris River (Turkey) using pollution indices and multivariate statistical techniques // Journal of Hazardous Materials. 2011. Vol. 195. P. 355-364. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2011.08.051.