Подход к оптимизации экологического мониторинга качества воды с применением показателей постоянства высшей водной растительности (на примере верхнего течения реки Белая в Республике Башкортостан)

Автор: Чаус Борис Юрьевич

Журнал: Вестник Нижневартовского государственного университета @vestnik-nvsu

Рубрика: Экология и природопользование

Статья в выпуске: 2, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье приводится анализ динамики показателей постоянства представителей высшей водной растительности (ВВР) в верхнем течении реки Белая (Республика Башкортостан) с 2005 по 2019 гг. Показатели постоянства 11 видов ВВР (Butomus umbellatus L., 1753; Elodea canadensis Michx., 1803; Najas marina L., 1753; Potamogeton natans L., 1753; Potamogeton perfoliatus L., 1753; Potamogeton crispus L., 1753; Stuckenia pectinata L., 1753; Myriophyllum spicatum L., 1753; Lemna minor L., 1753; Spirodela polyrhiza Schleid., 1839 и Ceratophyllum demersum L., 1753) регистрировались в районах 2-х государственных водных постов - на территории железнодорожной станции «Шушпа» и дома отдыха «Арский камень». В ходе исследований впервые составлены списки постоянных, добавочных и случайных видов ВВР. Рассчитаны корреляционно-регрессионные модели связей между показателями постоянства представителей высшей водной растительности с содержанием химических веществ в реке Белая. Выявлены наиболее сильно влияющие на показатели постоянства представителей ВВР загрязняющие вещества, определяемые в воде верхнего течения реки Белая.

Высшая водная растительность, экологический мониторинг, биомониторинг, биоиндикация, река белая, показатели постоянства видов, гидрохимические показатели, корреляционные и регрессионные модели

Короткий адрес: https://sciup.org/14120877

IDR: 14120877 | УДК: 574 | DOI: 10.36906/2311-4444/21-2/13

Текст научной статьи Подход к оптимизации экологического мониторинга качества воды с применением показателей постоянства высшей водной растительности (на примере верхнего течения реки Белая в Республике Башкортостан)

Контроль качества природных вод в России в настоящее время осуществляется в основном физико-химическими методами, но анализ содержания отдельных химических веществ в водах не дает интегральную оценку их действия на водные организмы. Этого недостатка лишены методы биоиндикации качества вод, о чем, например, писал в еще 1991 г. В.А. Абакумов [1]. Для биоиндикационных исследований качества природных вод разработано много индексов и приемов, хорошо описанных в работах Н.Г. Булгакова (2002), В.К. Шитикова с соавт. (2003) и др. [4; 14]. Но практически все они констатируют качество воды по показателям «чисто», «грязно» и т. п. Поэтому проблема влияния загрязняющих веществ на качество природных вод как среды жизни остается открытой.

Решение этой проблемы, по-видимому, будет возможным лишь при объединении гидрологических, физико-химических и биоиндикационных методов, используемых в ходе экологического мониторинга вод рек России. Последнее обстоятельство впоследствии позволит заменить ряд дорогостоящих химических анализов на более дешевые – биологические – и разрабатывать более четкие технологические приемы для очистки сточных вод. Подобную работу, очевидно, можно организовать в районах государственных водопостов и створов, а не на произвольно выбранных участках природных водоемов и водотоков. Водная растительность тесно связана с гидрологическими особенностями водоема, размерами и морфометрией котловины, химическим составом вод, характером и распределением донных отложений, и рядом других факторов [5]. Для реки Белая (Республика Башкортостан) нет сведений о показателях постоянства высшей водной растительности (ВВР), кроме тех, что указаны в публикациях автора данной статьи [10; 11; 12].

Исходя из вышеизложенного, целью работы был анализ многолетней динамики показателей постоянства представителей ВВР в верхнем течении реки Белая, протекающей по территории Республики Башкортостан.

Объекты и методы исследований.

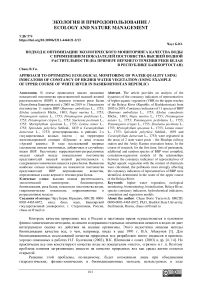

- ▼- гидрологический пост стоковый и его номер (согласно «Государственному водному кадастру…» (2017); - места проведения исследования: 50 – район ж/д ст. «Шушпа» (С1); 51 – район д/о «Арский камень» (С2)

Рис. 1. Схема расположения районов исследования в верхнем течении реки Белая

Изучение динамики показателей постоянства представителей ВВР проводилось в районах 2-х государственных водопостов в верхнем течении реки Белая – на территории ж/д ст. «Шушпа» (50) и д/о «Арский камень» (51) (рис. 1).

Исследования проводились в летнюю межень с 2005 по 2019 гг. В каждом районе регистрация постоянства ВВР проводилась на 10 участках (расстояние между участками ≈ 100–150 м) с песчано-галечным грунтом и скоростью течения 0,1–0,5 м/сек, которая определялась гидрометрической вертушкой. Определение видовой принадлежности ВВР проводилось непосредственно на створах по «Определителю высших растений Башкирской АССР» (1988, 1999). Сверка латинских названий растений проводилась по С.К. Черепанову (1995). Экологические группы использованных для исследований представителей высшей водной растительности показаны в таблице 1.

Таблица 1

Экологическая принадлежность видов ВВР использованных в ходе исследования за период с 2005 по 2019 гг.

|

Элодеиды |

Нимфеиды |

|

Элодея канадская ( Elodea canadensis Michx., 1803) |

Стрелолист обыкновенный ( Sagittaria sagittifolia L., 1753) |

|

Наяда морская ( Najas marina L., 1753) |

Сусак зонтичный ( Butomus umbellatus L., 1753) |

|

Рдест плавающий ( Potamogeton natans L., 1753) |

Макрофитопланктон |

|

Рдест пронзеннолистный ( Potamogeton perfoliatus L., 1753) |

Ряска малая ( Lemna minor L., 1753) |

|

Рдест курчавый ( Potamogeton crispus L., 1753) |

Многокоренник (Spirodela polyrhiza Schleid., 1839) |

|

Рдест гребенчатый ( Stuckenia pectinata L, 1753; Börner, 1912) |

Роголистник погруженный ( Ceratophyllum demersum L, 1753) |

|

Уруть колосистая ( Myriophyllum spicatum L., 1753) |

Эти растения легко определяются визуально, что очень важно для организации и проведения систематических гидробиологических мониторинговых наблюдений в районах государственных водопостов и гидростворов.

В качестве химической составляющей исследований использовались данные по среднегодовому содержанию соединений марганца ( Mn ), никеля ( Ni ) и железа ( Fe ), нефтепродуктов ( Н/п ), фенолов ( Фен ), азота аммонийного ( NH 4 ), меди ( Cu ), цинка ( Zn ), содержание которых в воде рек ежегодно

публикуются в Государственных докладах «О состоянии природных ресурсов и окружающей среды Республики Башкортостан» (2005–2019).

Статистический анализ материала проводился в прикладной программе MS Excel for Windows . Нормальность распределения показателей постоянства гидробионтов на створах проверялась по критерию Шапиро–Уилки в программе Statistica 10. Сила связи между показателями постоянства гидробионтов и показателями содержания в водах химических поллютантов оценивалась по коэффициенту корреляции Пирсона. Для проведения регрессионного анализа и интерпретации результатов использовался онлайн-калькулятор математического форума Math Help Planet (МНК и регрессионный анализ Онлайн). Все статистические расчеты проводились при уровне значимости 0,05 (95%).

Результаты и их обсуждение. Ранее проведенные исследования автором данной статьи (Чаус, 1994) показали, что для верхнего течения реки Белая характерна нимфеидно-элодеидная зона. Здесь прибрежно-водные макрофиты образуют разнообразные по структуре и биотопической приуроченности сообщества. Наряду с одноярусными ассоциациями нимфеидов и элодеидов встречаются двухярустные группировки, состоящие из ценобионтов двух этих зон. На ряде участков нимфеиды вместе с элодеидами образуют довольно значительные заросли, которые, по-видимому, являются мощным биофильтром, задерживающим взвешенные частицы, биогенные вещества и органику [6].

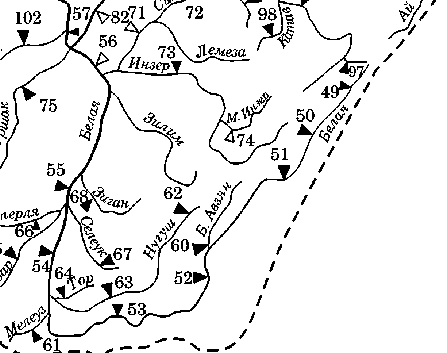

По своему гидрохимическому составу воду в верхнем течении реки Белая по классификации О.А. Алекина (1946) можно отнести к гидрокарбонатному классу кальциевой группы, по степени минерализации – к пресной, по степени жесткости – к жесткой, по величине рН – к нейтрально- слабощелочной [2]. Анализ содержания химических веществ за период с 2005 г по 2018 г показывает, что для реки Белая в ее верхнем течении были характерны высокие концентрации соединений марганца и общего железа (рис. 2).

—Соединения марганца

—Соединения железа

3 —Нефтепродукты

—Фенолы

—Азот аммонийный

—Соединения никеля

—Медь

-

- —Цинк

D хпк

- БПК5

-

6 —Сульфаты

Хлориды

Азот нитритный

Рис. 2. Динамика содержания химических веществ и их соединений (в кратности превышения ПДК) в верхнем течении реки Белая за период с 2005 по 2018 гг. (1-14)

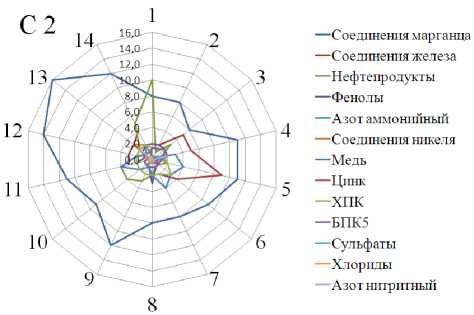

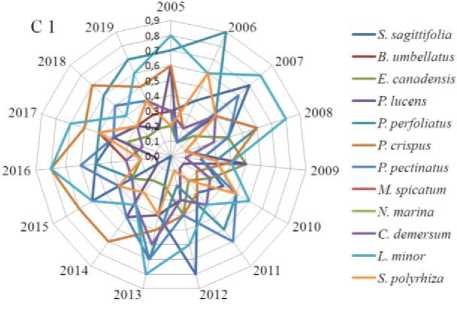

Анализ показателей постоянства видов ВВР в верхнем течении реки Белая за период с 2005 по 2018 гг. (рис. 3) показал, что по среднему показателю постоянства изученные виды растений на створах могут быть постоянными (среднее значение Р > 0,5), добавочными (среднее значение Р = 0,25–0,4) и случайными (среднее значение Р < 0,25) (табл. 2).

Таблица 2

Категории постоянства видов ВВР в реке Белая (створы 50 и 51, согласно рис. 1) за период с 2005 по 2019 гг.

|

Створ |

Категория постоянства |

||

|

Постоянные виды |

Добавочные виды |

Случайные виды |

|

|

50 |

L. minor |

S. sagittifolia, B. umbellatus, E. canadensis, P. natans, P. perfoliatus, P. crispus, P. pectinatus, C. demersum, S. polyrhiza |

|

|

51 |

L. minor |

S. sagittifolia, B. umbellatus, P. natans, P. perfoliatus, P. crispus, C. |

E. |

|

demersum, S. polyrhiza |

canadensis |

||

Относительно стабильное постоянство (категория – постоянный вид) на изученных участках за годы исследований было характерно лишь для L. minor , что, по-видимому, связано с повышенным содержанием биогенных веществ в р. Белая в ее верхнем течении. Постоянство E. canadensis в верхнем течении р. Белая обладает значительной динамикой. Такие виды ВВР, как S. sagittifolia, B. umbellatus,

P. natans, P. perfoliatus, P. crispus, S. pectinatus, C. demersum, S. polyrhiza и M. spicatum можно охарактеризовать с позиции добавочных видов.

Построение корреляционно-регрессионных моделей позволило выявить лишь две сильные прямые связи между показателями постоянства B. umbellatus и C. demersum, относящихся к категориям добавочных видов, с содержанием химических поллютантов в районе дома отдыха «Арский камень»

Рис. 3. Динамика показателей постоянства представителей высшей водной растительности в верхнем течении реки Белая

(табл. 3).

Таблица 3

Линейная интерполяция связи показателей постоянства (Y) представителей высшей водной растительности с содержанием поллютантов (x, в кратности превышения ПДК) в верхнем течении реки Белая

|

Y |

x |

r |

УР |

R2 |

F |

A (%) |

|

|

F факт. |

F табл. |

||||||

|

район дома отдыха «Арский камень» (створ 51) |

|||||||

|

B. umbellatus |

Н/п |

0,8 |

Y=0,1x+0,1 |

0,6 |

23,7 |

5,0 |

23,8 |

|

C. demersum |

Н/п |

0,9 |

Y=0,1x+0,1 |

0,6 |

14,1 |

5,0 |

29,0 |

Примечание: r – коэффициент корреляции; R2 – коэффициент детерминации; F – критерии Фишера; А – средняя ошибка аппроксимации

Исходя из полученных регрессионных моделей, можно предположить, что при постоянстве B. umbellatus и C. demersum ≈ 0,2 содержание нефтепродуктов в р. Белая в районе д/о «Арский камень» будет составлять норму - 1ПДК (0,05 мг/л).

Выводы. Исходя из результатов проведенных исследований, можно сделать следующие выводы: в верхнем течении реки Белая (Республика Башкортостан) к постоянным видам можно отнести лишь ряску малую ( L. minor ); такие виды ВВР, как S. sagittifolia, B. umbellatus, P. natans, P. perfoliatus, P. crispus, S. pectinatus, C. demersum, S. polyrhiza и M. Spicatum, можно отнести к категории добавочных видов; значительный интерес представляет элодея канадская, которую в районе ж/c «Шушпа» можно отнести к категории добавочного вида, а в районе д/о «Арский камень» – к категории случайного вида; построение корреляционно-регрессионные моделей показало, что сильные корреляционные связи за период исследований проявлялись между показателями постоянства представителя нимфеид – сусака зонтичного ( B. umbellatus ) и представителя макрофитопланктона –– роголистника погруженного ( C. demersum ) с содержанием нефтепродуктов в районе д/о «Арский камень». Ввиду того, что нефтепродукты являются токсичными для рыбохозяйственных водоемов, то необходим поиск и устранение источников их попадания в р. Белая на этом участке.

Список литературы Подход к оптимизации экологического мониторинга качества воды с применением показателей постоянства высшей водной растительности (на примере верхнего течения реки Белая в Республике Башкортостан)

- Абакумов В.А., Сущеня Л.М. Гидробиологический мониторинг пресноводных экосистем и пути его совершенствования // Экологические модификации и критерии экологического нормирования: труды международного симпозиума. М., 1991. C. 41-51.

- Алекин О.А. К вопросу о химической классификации природных вод // Труды НИУ ГУГМС. Вып. 32. Л.: Гидрометеоиздат, 1946. C. 14-35.

- Алексеев Ю.Е., Галеева А.Х., Губанов И.А. и др. Определитель высших растений Башкирской АССР. М., 1988. Ч. 1. 1988. 316 c. Ч. 2. 1999. 375 c.

- Булгаков Н.Г. Индикация состояния природных экосистем и нормирования факторов окружающей среды. Обзор существующих подходов // Успехи современной биологии. 2002. Т. 122. №2. C. 115-135.

- Гигевич Г.С. Высшие водные растения Беларуси: Эколого-биологическая характеристика, использование и охрана. Мн.: БГУ, 2001.

- Горлова Р.Н. Макрофиты-индикаторы состояния водоема // Водные ресурсы. 1992. №6. C. 59-73.

- Государственный доклад «О состоянии природных ресурсов и окружающей среды республики Башкортостан». Уфа. 2019.

- Государственный водный кадастр. Бассейн р. Камы. Уфа, 2017. С. 148.

- Чаус Б.Ю. Региональный мониторинг природных и сточных вод методами биоиндикации и биотестирования на примере р. Белая (Башкортостан): Автореф. … канд. биол. наук. М.: МГУ. 1994. 24 с.

- Чаус Б.Ю. Биоиндикация как подход к моделированию гидрохимического режима реки Белой (Россия, Республика Башкортостан) // European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches. Papers of the 1st International Scientific Conference. December 17-19, Stuttgart, Germany, 2012. P. 12-14.

- Чаус Б.Ю. Оценка биоэкологического состояния реки Белой (Республика Башкортостан) по показателям обилия высшей водной растительности // Путь науки. 2015. №11 (21), C. 35-39.

- Чаус Б.Ю. Индикация химического загрязнения воды рек Южного Урала с использованием высшей водной растительности // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Естественные науки. 2018. №1(21). C. 31-42.

- Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). Спб.: Мир и семья. 1995. 992 c. 14. Шитиков В.К., Розенберг Г.С., Зинченко Т.Д. Количественная гидроэкология: методы системной идентификации. Тольятти: ИЭВБ РАН, 2003. 463 c.