Подход к оптимизации ресурсов в растениеводческой сфере АПК

Автор: Лукиных В.Ф., Григорьева В.Е.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 9, 2016 года.

Бесплатный доступ

Растениеводческая сфера АПК России на-ходится на динамичном пути развития. Наря-ду с большим количеством нововведений, включая технологическую сферу и норматив-но-правовое регулирование, остается боль-шое количество вопросов, требующих иссле-дования. Одним из таких вопросов является системное обеспечение ресурсами. Мелкие и средние предприниматели на рынке находятся в условиях жесткой конкуренции, что толкает их на попытки снижения себестоимости про-изводимого товара, однако при относительно малых объемах производства этого достичь достаточно сложно. Государственные про-граммы в сфере сельского хозяйства ориен-тированы на формирование производствен-ных кооперативов, которые при грамотном объединении производителей позволят за счет синергетического эффекта повлиять на себестоимость конечного товара. Однако принципы формирования кооперативов не рег-ламентированы, и чаще всего объединение происходит по территориальному признаку. Целесообразно рассматривать кооперации, в первую очередь, производителей конкретного вида продукта для достижения единства це-лей, а также экономии на масштабах. Верти-кальная интеграция производителей на осно-вании разветвленного монокластерного под-хода позволит оптимизировать ресурсы в растениеводческой сфере АПК. Для решения основных задач в сфере сельского хозяйства проводится ряд мер по внедрению современ-ных разработок и технологий в реальный про-цесс посева, обработки и сбора продовольст-венных культур. Ведущие агрономы, экономи-сты, финансисты, инженеры работают в на-правлении повышения эффективности рабо- ты агропромышленного комплекса России, более того, становится очевидным вопрос о том, что развитию должны подлежать не только технико-технологическая сторона вопроса, но и организационные вопросы по обеспечению и распределению ресурсов. Цель работы заключается в формировании моно-кластерного подхода к оптимизации ресурсов растениеводческой сферы АПК путем иссле-дования процессов, обеспечивающих функцио-нирование растениеводческой сферы АПК. Актуальность исследовательской задачи оп-ределяется сложившейся отрицательной практикой развития посредничества в кана-лах обеспечения ресурсами и распределения готовой растениеводческой продукции.

Апк, растениеводство, монокластеры, издержки, экономия на мас-штабе, специализация, государственная про-грамма

Короткий адрес: https://sciup.org/14084795

IDR: 14084795 | УДК: 633

Текст научной статьи Подход к оптимизации ресурсов в растениеводческой сфере АПК

Введение. В последние годы в силу нестабильных экономических условий России на внешнем и внутреннем рынке вопрос самообеспечения страны продовольственными ресурсами выходит на одно из важнейших мест государственной политики. В связи с этим, законодательная деятельность комплекса хозяйства активизировалась и сельское хозяйство получило серьезный толчок к развитию.

Наряду с улучшением материальнотехнического обеспечения Российского агропромышленного комплекса, что выражается в сокращении доли изношенных основных фондов с показателя 14,1 % в 2005 г. до уровня 7,2 % в 2015 г. [1], можно наблюдать укрепление интеграции между сферой научных разработок и реальной практикой. В качестве результатов использования современных технологий, можно отметить следующую разнонаправленную тенденцию: в период с 2000–2014 г. общая посевная площадь продовольственных культур сократилась на 23,5 % (или на 18,9 млн га), при этом, производство товаров сельского хозяйства увеличилось на 30,6 % (что составляет 17,2 млн т в год) [1]. Таким образом, можно судить о совершенствовании технологий выращивания продовольственных культур, что, в первую очередь, связано с ростом значимости научного подхода в агрокомплексе.

Для решения основных задач в сфере сельского хозяйства проводится ряд мер по внедрению современных разработок и технологий в реальный процесс посева, обработки и сбора продовольственных культур. Ведущие агрономы, экономисты, финансисты, инженеры работают в направлении повышения эффективности работы агропромышленного комплекса России, более того, становится очевидным вопрос о том, что развитию должна подлежать не только технико-технологическая сторона вопроса, но и организационные вопросы по обеспечению и распределению ресурсов.

Наряду с детальной проработкой и совершенствованием технологий в сельском хозяйстве на уровне операций и функций, эффективность которых становится очевидной в последние годы, необходимо использовать системные подходы к управлению агропромышленным комплексом регионов и страны в целом. Практика показывает, что точечное воздействие и выборочное продвижение лишь части предприятий в сфере сельского хозяйства не дает глобальных положительных сдвигов, в связи с чем становится логичным вопрос о создании и развитии механизмов и алгоритмов управления сельским хозяйством на кластерном уровне. Стоит отметить, что сельское хозяйство не является однородным объектом управления, поэтому разно-направленность видов деятельности, входящих в состав сельскохозяйственного направления, вызывает необходимость проработки ряда специализированных (монокластерных) подходов к комплексному управлению. Объединение предприятий в монокластеры на основании общности используемых технологий, специфики деятельности и конечных целей делает возможным эффективное сквозное управление ресурсами. Цель исследования: формирование монокла-стерного подхода к оптимизации ресурсов растениеводческой сферы АПК путем исследования процессов, обеспечивающих функционирование растениеводческой сферы АПК.

Результаты исследования и их обсуждение. На протяжении последнего десятилетия структура сельскохозяйственного продукта находится в относительной стабильности. На растениеводство в 2015 г. пришлось порядка 51,5 % выручки, соответственно на животноводство – 48,5 % в действующих ценах. Однако направление животноводства является более сложным и неоднородным, так как каждый вид выращиваемых животных требует индивидуального похода, и программа питания и ухода выбирается исходя из совокупности индивидуальных характеристик отдельно взятого вида животного или птицы [1]. Данная дифференциация существенно затрудняет применение стандартизированных алгоритмов обеспечения ресурсами. Растениеводство, в свою очередь, более предрасположено к применению универсальных инструментов и способов. В этом плане оно представляет больший интерес для науки управления потоками – логистики.

Структура растениеводческой отрасли включает в себя 8 направлений, среди которых наибольший удельный вес имеют зерновые и зернобобовые структуры (16,3 % от общего объема сбыта в денежном выражении), картофель – 11,1 %, а также свежие и охлажденные овощи – 10,0 % [1]. Технология взращивания продовольственных культур достаточно сложная, процесс включает в себя ряд этапов, каждый из которых должен осуществляться в четко регламентированные сроки, что позволяет добиваться качественного урожая. В процессе выполнения каждого из этапов необходимо обеспечение производства определенными ресурсами. Классифицировать их можно следующим образом: основные фонды (строения, теплицы, элеваторы, амбары и проч.); водные ресурсы; семена, саженцы, рассада и прочие заготовочные ресурсы; удобрения; техника и инструменты для приготовления посевных участков, их разработки, обработки и транспортировки готовых ресурсов; химикаты для обработки посевных участков и культур; трудовые ресурсы [2].

Практически все ресурсы, исключая основные фонды и сложную технику, представляют собою сезонные переменные издержки и напрямую влияют на себестоимость конечного продукта. Другими словами, входящий в производство материальный поток практически полностью определяет качество, объем и цену конечного продукта, поэтому в сельском хозяйстве необходимо уделять пристальное внимание вопросу снабжения. Перед производителем стоит задача купить наиболее качественное сы-рье/материал по максимально возможно низкой цене.

В целом необходимо отметить, что есть фактор, который влияет на всю деятельность производителя – это сезонность. Ярко выраженный производственный цикл, заключающийся в активизации производства в теплый период года и заканчивающийся до наступления заморозков, вомногом определяет порядок работы предприятий. Второй немаловажной особенностью яв- ляется обязательная синхронизированность ресурсов, используемых в производстве. Так как определенные операции по посеву, обработке, сборке урожая осуществляются в фиксированные периоды, необходимые для этого ресурсы должны быть мобилизованы к одному сроку, что означает необходимость оптимизации ресурсов. В общем, принципы логистики применимы на всех этапах процесса взращивания растений. Применение таких инструментов оптимизации ресурсов, как технологии MRP I/II, позволят грамотно определить необходимые запасы посевных, подготовительных и конечных ресурсов. Немаловажен вопрос выбора поставщика, имеющего наиболее оптимальное предложение и заключение с ним долгосрочных и выгодных взаимоотношений. Таким образом, применение логистического подхода позволит производителям сельскохозяйственной отрасли получить экономию издержек за счет эффективного участия в цепи поставки производителя на привилегированных условиях. На этапе производства также применимость и эффективность логистики неоспорима и может снизить возникающие издержки путем оптимизации, например, схем перемещения машин при поливке и обработке посевных территорий (транспортная задача). После сборки урожая необходимо провести его последующую обработку и распределение с минимальными потерями.

Распределение в растениеводстве происходит как внутрифирменное, когда компания решает куда перенаправить материальные потоки для их последующей обработки и хранения, а также непосредственно на этапе сбыта – кому и в каком объеме поставлять товар для максимизации выручки. При том стоит отметить, что в данном случае, логистические технологии и методы оптимизации будут вспомогательными и воздействовать не на саму технологию взращивания культур, а на обеспечение эффективного и бесперебойного управления ресурсами, которые используются в производственном процессе [4].

На сегодняшний день, государственные органы в рамках содействия росту и развитию сельского хозяйства в стране активно развивают федеральные и муниципальные программы. Наиболее стратегически важной из них является Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 г. (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1421). На рисунке 1 представлена нормативно-правовая база разработки Государственной программы [3].

Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»

Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 №120

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р

Методические указания Минэкономразвития России по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 22.11.2013 № 690

Рис. 1. Нормативно-правовая база Государственной программы развития сельского хозяйства

Одним из наиболее значимых направлений подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» является ведомственная целевая программа «О развитии сельскохозяйственной кооперации на 2014–2017 годы и на период до

2020 года». На подготовку и реализацию данного направления из средств государственного и муниципального бюджетов планируется выделить 1,33 млрд руб. Основной целью программы является создание благоприятных условий для объединения частных производителей сельскохозяйственной продукции в кооперативы для снижения себестоимости товаров на рынке сбыта, а также расширения применения инновационных технологий для повышения качества готового продукта. По условиям программы, кооперативом может считаться объединение, включающее более 50 частных товаропроизводителей, суммарная выручка которых более, чем на 70 % формируется за счет сбыта сельскохозяйственных товаров. В современных условиях хозяйствования в России сложилась практика, что функционируя на рынке с высоким уровнем конкуренции, отечественные сельскохозяйственные производители (за редким исключением) получают в качестве выручки незначительную часть от стоимости товара, по которой он приобретается конечным потребителем. Большая же часть денежной массы, образовавшаяся на всех этапах переработки и реализации продукции, не поступает сельскохозяйственному товаропроизводителю, что негативно сказывается на возможности достижения целей и решения задач Госпрограммы. Таким образом, финансовые потоки покидают сельскохозяйственную отрасль и оседают у компаний, предоставляющих услуги по упаковке, хранению, транспортировке и сбыту товара.

Говоря о Государственной программе с позиции логистики, можно интерпретировать главную цель как формирование устойчивых цепей поставок, которые гарантируют долгосрочное и выгодное сотрудничество производителей с це- лью снижения собственных издержек за счет самостоятельного обеспечения полного цикла работ, связанного с производством и сбытом конечному потребителю товара. Так как для обеспечения полного цикла производства необходимы серьезные основные фонды в виде зданий, амбаров и оборудования, каждому отдельно взятому производителю сложно самостоятельно обеспечить себя, однако при коллективном ведении хозяйства капитальные вложения могут быть экономически целесообразными.

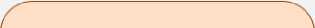

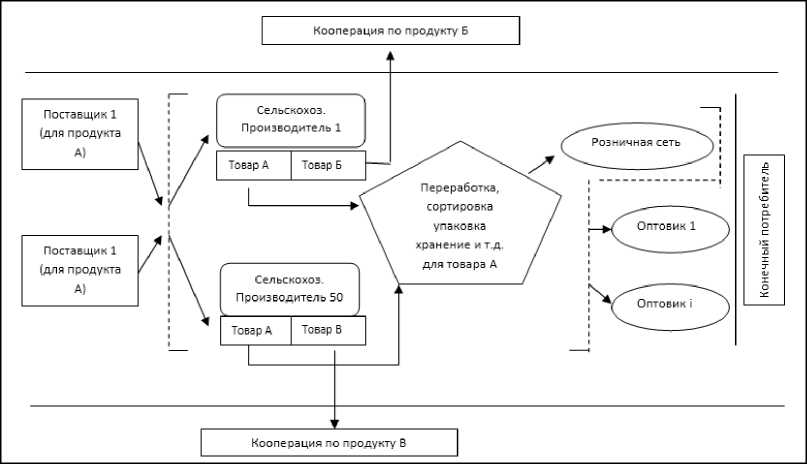

Ниже на рисунке 2 представим схему функционирования (цепь поставок) нескольких сельскохозяйственных производителей, которые осуществляют свою деятельность вне рамок кооперативов и прочих форм объединения.

На рисунке 2 видно, что в цепи поставок непосредственный производитель имеет далеко не ключевое значение, так как основная добавленная стоимость создается операциями, которые осуществляются сторонними компаниями. Нередко обработка сырья, получаемого производителем, осуществляется в рамках не одного распределительного центра, а нескольких, так как многофункциональных центров, способных оказать все предпродажные операции, не много. Следовательно, добавленная стоимость товара формируется в большей степени предприятиями, не связанными напрямую с сельским хозяйством, и конечный потребитель, в результате, получает высокую стоимость товара на рынке.

Рис. 2. Цепи поставок при индивидуальной работе сельскохозяйственных производителей

Также необходимо отметить тот факт, что нередко производители, располагающиеся рядом друг с другом, осуществляют закупки ре- сурсов у одних и тех же поставщиков, но так как между ними нет коммуникаций, они лишают себя возможности экономить на транспортных за- тратах (экономия на масштабе), а также на закупочной стоимости, которая чаще всего напрямую зависит от закупаемых объемов. Рассматривая вопрос с другой стороны, необходимо отметить, что каждый предприниматель вынужден содержать в штате (или пользоваться аутсорсингом) узкопрофильных специалистов (бухгалтер, снабженец), и из-за небольшого объема производства эти затраты составляют значимую часть для компании в целом. С другой стороны, нередко индивидуальные предприниматели пытаются собственными силами осуществить ведение бухгалтерии, анализ рынка для выявления наиболее качественных поставщиков, выстраивают коммуникации с компаниями, осуществляющими хранение, сортировку, упаковку продукции. В таком случае эффективность принимаемых решений резко снижается из-за высокой загруженности и некомпетентности предпринимателя в отдельно взятых вопросах.

Для решения оговоренных сложностей, государство разработало Программу, нацеленную на рост количества сельскохозяйственных кооперативов, чтобы за счет интеграции основных фондов и капитала вырабатывались новые формы ведения бизнеса, которые будут способствовать снижению себестоимости производства, а, следовательно, и конечной рыночной стоимости товаров.

В рамках кооперативов предполагается общность закупочной деятельности отдельно взятых производителей, что повлияет на стоимость доставки ресурсов, а также на их закупочную цену. Более того, предполагается создание на базе кооперативов собственных заводов по об- работке, сортировке, хранению и упаковке сырья, что поможет исключить лишнее физическое перемещение, а также часть сторонних организаций, которые создают добавленную стоимость. Другими словами, на смену аутсорсингу должна прийти вертикальная интеграция в цепи поставок. Одним из положительных аспектов в данной схеме сотрудничества является согласованность интересов, ведь в рамках единой цепи поставок все ее участники имеют единую стратегию. Юридическое основание коопераций позволит правовым способом разделять прибыль и убытки членов производственной цепи, не ущемляя интересы участников. Сущность технологии цепи поставок заключается еще и в том, что на основании партнерских отношений компании смогут оказывать друг другу поддержку в случае кризисных ситуаций в одной из них, и в таком случае количество растениеводческих компаний, прекращающих свое функционирование из-за краткосрочных финансовых затруднений, существенно сократится.

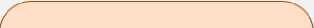

На рисунке 3 представлен вариант расширения количества звеньев в общей цепи поставок растениеводческой сферы, которые будут относится к компетенции кооперативов.

Государственная подпрограмма развития кооперативов достаточно поверхностно описывает порядок функционирования данной формы объединения, не регламентируя правовое обеспечение взаимоотношений между участниками, а также принципы, по которым должно происходить объединение предпринимателей. Именно в последнем вопросе возникают сложности.

Рис. 3. Цепь поставок растениеводческой продукции при внедрении коопераций

В первую очередь, необходимо отметить, что предполагается объединение производителей по территориальному принципу, и основной ак- цент ставится на сокращение физического перемещения товара, другими словами – на экономии транспортных издержек и числа сторон- них (не относящихся к сельскохозяйственной отрасли) посредников. На рисунке 3 изображена схема, при которой функция сбыта и распределения является объединяющей для некоторого количества производителей. Однако такая интеграция возможна лишь в случае, когда производители занимаются взращиванием одного вида культур, в противном случае закупочную деятельность осуществлять совместно нет возможности, так как в зависимости от вида растения, набор ресурсов для их взращивания будет существенно отличаться. Более того, оборудование и склады также имеют свою специфику при работе с определенными видами продукции. Другими словами, кооперация в том виде, в котором она предусмотрена ведомственной целевой программой, возможна лишь в том случае, когда все производители, объединенные в кооператив, занимаются взращиванием одного вида растений. На практике нередко встречаются ситуации, когда производитель имеет несколько направлений деятельности, и в таком случае кооперативы будут решать лишь определенную часть вопросов, что в целом ставит под сомнение эффективность участия предпринимателя в объединении [5].

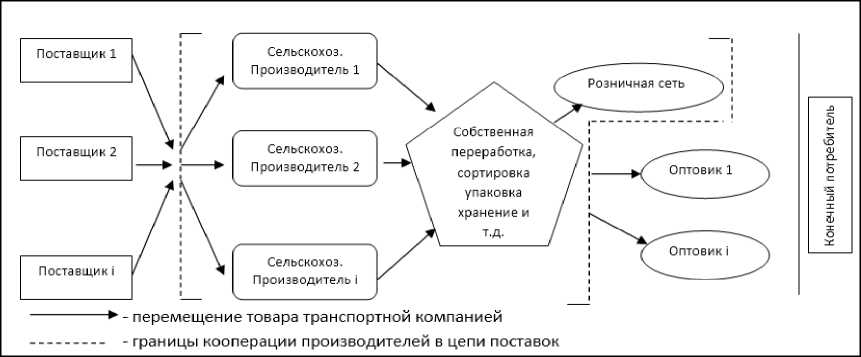

Монокластерный подход к формированию коопераций в сельском хозяйстве предполагает создание объединений не по территориальному признаку, а по общности взращиваемых культур. В таком случае требования в области закупок, сортировки, хранения, упаковки и прочего будут совпадать, и возможна серьезная экономия за счет эффекта масштаба. В целевой программе указано, что кооператив может быть официально зарегистрирован при участии более 50 частных производителей, в таком случае, территория расположения 50 компаний, занимающихся одним и тем же видом сельскохозяйственной деятельности, может достигать больших размеров. Следовательно, возникает вопрос транспортировки товара до консолидационного распределительного центра продукции. С другой стороны, все службы монокластера будут работать специализированно, так как отдел снабжения будет занят поиском наиболее выгодного предложения на рынке товаров для конкретной культуры (удобрения, агрегаты, семена и проч.), это позволит повысить эффективность смежных сфер деятельности, что положительно скажется на финансовом результате. Однако, при данном решении вопроса (мо-нокластерный подход к формированию коопераций), не будет решен вопрос разных видов сельскохозяйственной деятельности у отдельно взятого производителя (например, выращивание картофеля и бобовых). В таком случае, необходимо допускать многократное участие в кооперативах, при котором производитель в зависимости от количества видов взращиваемых культур может одновременно быть членом ряда кооперативов. Это допущение позволит создавать специализированные кооперации, которые позволят в полной мере специализировать все производственные процессы под конкретный товар и применять современные технологии для наиболее экономичного и качественного выполнения операций. Схема разветвленной моно-кластерной организации кооперативов приведена на рисунке 4.

Рис. 4. Схема разветвленной монокластерной организации сельскохозяйственных кооперативов

Сложность применения данного подхода объясняется тем, что производителю необходимо будет отслеживать производственные этапы обработки товара в разных кооперативах, однако при грамотной организации процессов такая нужда со временем потеряет свою актуальность, так как при стабильной технологии все процессы могут осуществляться стандарти-зированно и с положительным результатом. Вопрос распределения затрат на приобретение собственных основных фондов кооперации может решаться соразмерно планируемым объемам производства каждого из участников кооперативно, а также равными долями участников. Выбор места под организацию консолидационных распределительных центров кооперативов можно решить, используя метод сетки координат, при котором центр будет смещен в сторону наиболее крупных производителей, что позволит осуществить экономию на перемещении товаров.

Выводы. Монокластерный подход в растениеводческой сфере сельского хозяйства поможет создать специализированные устойчивые цепи поставок, которые в конечном итоге повлияют на снижение себестоимости производимого продукта. Оптимальное распределение производственных операций поможет сузить круг выполняемых задач каждым звеном цепи и тем самым снизит необходимость привлечения сторонних организаций, не относящихся к сфере сельского хозяйства. Предложенный подход к оптимизации в растениеводческой сфере АПК поможет финансовым ресурсам не выходить за пределы сферы и даст товаропроизводителям дополнительные возможности к развитию и модернизации собственного производства.

Список литературы Подход к оптимизации ресурсов в растениеводческой сфере АПК

- Сельское хозяйство, охота и охотничье хо-зяйство, лесоводство в России: стат. сб./Рос-стат. -M., 2015. -201 c.

- Магомедов А.М., Бучаев А.Г. Использова-ние земельных ресурсов региона на основе ло-гистики//Экономика сельского хозяйства Рос-сии. -2013. -№ 5. -С. 76-82.

- О развитии сельского хозяйства: федер. закон № 264 от 29.12.2006 № 264-ФЗ. -URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=175752=QSP_GENERAL.

- Жунусов К.М., Байгужина М. Развитие ло-гистических систем в АПК. -URL: http://www.rusnauka.com/10_DN_2013/Informatica/3_132869.doc.htm.

- Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-дерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в россий-ских кредитных организациях, и займам, полу-ченным в сельскохозяйственных кредитных по-требительских кооперативах: постановление Правительства РФ от 28.12.2012 N 1460. -URL: http://www.mcx.ru/documents/document/v7_show/2 2029.htm