Подходы к определению эффективности деятельности кадров государственного управления

Автор: Захаров Виктор Михайлович

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 12, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается проблема эффективности деятельности государственных служащих, подходы к ее оценке. Предложен новый подход к формированию и изучению показателей эффективности кадров государственного управления.

Эффективность деятельности, государственное управление, государственная служба

Короткий адрес: https://sciup.org/170166751

IDR: 170166751

Текст научной статьи Подходы к определению эффективности деятельности кадров государственного управления

С тановление и функционирование института регионального управления, адекватного трансформирующимся социальным условиям, является одним из приоритетных направлений развития государственных институтов Российской Федерации. В федеральной программе «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009–2013 гг.)» в качестве важнейших задач государственного строительства выделено развитие системы государственной службы РФ как целостного государственно-правового института, обеспечение открытости государственной службы и ее доступности для общественного контроля, строгое соблюдение государственными служащими правил служебного поведения, повышение эффективности их деятельности.

Современное состояние государственного регионального управления тесно связано с происходящими в России преобразованиями. Стратегический курс проводимых реформ общества направлен на формирование рыночных отношений в экономике, что, в свою очередь, отражается на политических и социальных институтах общества.

Задачи формирования и использования кадров государственного регионального управления являются неотъемлемой частью общей проблемы – создания сильной российской демократической государственной и авторитетной власти. Говоря словами президента РФ, «это зона особого внимания», приоритетных направлений текущей политики в плане разрешения основных противоречий.

Главной целью регионального управления является повышение уровня благосостояния населения, проживающего на данной территории, рост экономического потенциала территории, улучшение качества жизни населения.

ЗАХАРОВ

В процессе приобретения регионами некоторой относительной самостоятельности при проведении экономической, финансовой политики формируется новая региональная сфера интересов и ответственности, появляется новое понятие – региональный интерес, которое непосредственно отражает уровень кадрового участия в решении внутрирегиональных вопросов и задач.

Такими направлениями регионального интереса можно считать:

– соответствие уровня жизни государственным стандартам, которое означает стремление региона соответствовать среднестатистическому уровню жизни в стране;

-

— наличие у региона собственности, прочих материально - финансовых ресурсов, достаточных для того, чтобы обеспечивать исполнение своих полномочий в полном объеме в пределах своей компетенции;

-

— наличие инфраструктуры для разви -тия как внутрирегиональных, так и меж -региональных торгово - экономических и социально культурных связей;

-

— наличие или отсутствие природно -ресурсного потенциала;

-

— обеспечение стабильности общест -венно политической и национально этнической ситуации в регионе.

Эффективность деятельности регио -нальной власти может быть также оце нена, исходя из показателей националь ного интереса, внутри которых могут быть выделены следующие ключевые показа -тели:

-

1) показатель соотношения рождаемо -сти и смертности в регионе, показатель продолжительности жизни, уровень рож даемости, смертности, детской смертно сти;

-

2) уровень доходов и расходов регио-нального бюджета, объем расходов на вну трирегиональные инвестиции, источники финансирования социальной сферы, уро вень доходов от региональной собствен ности;

-

3) наличие или отсутствие устойчивой партийной системы, уровень криминали зации.

Современным законодательством опре -делены новые подходы к формированию кадрового состава государственной граж данской службы, обозначены основные требования к персоналу.

Для успешного решения вопроса фор -мирования нового поколения профессио нально пригодных кадров для региональ ного управления необходимо последова тельное и глубокое изучение всех фаз (ста-дий), составляющих процесс воспроизвод -ства трудовых ресурсов. Таким образом, важно формирование кадровой политики, базирующейся на общих закономерно стях развития человеческой деятельности и в то же время учитывающей специфику такой сферы социального управления, какой выступает государственное управ ление. Речь идет о таких ее принципах и механизмах, которые формируют каче ство самого государства, его человеческую составляющую. Но не только формируют, но и задают такие правила игры, которые, с одной стороны, оберегают государствен ное управление от непрофессионалов, а с другой — востребуют в свою сферу про -фессионалов.

Качество профессионального потен -циала кадров регионального управления и его оценка являются неотъемлемыми элементами исследования и объектами постоянного мониторинга многих ученых, научных и общественных организаций.

Вопрос об оценке эффективности дея-тельности чиновников регионального управления в настоящее время является одним из самых злободневных (как, впро чем, и всегда). Масштаб последствий нерационального решения, цена ошибки и повышенная коррупционность в дея тельности региональных служащих — все это обусловливает поиск методов и пока зателей, позволяющих не просто оценить деятельность чиновников регионального управления и произвести контроль резуль тата, но и осуществить предварительный, ориентирующий вид контроля, а также коррекцию процесса в точках бифуркации.

Указами президента РФ от 28 июня 2007 г. № 825 и от 28 апреля 2008 г. № 607 определены показатели оценки эффектив ности деятельности органов исполнитель ной власти субъектов РФ и органов мест ного самоуправления. Распоряжением правительства РФ от 11 сентября 2008 г. № 1313 р утвержден перечень дополни тельных показателей оценки эффектив ности деятельности органов местного самоуправления1.

Приказами Минрегионразвития России определены методики расчета показателей и применения критериев эффективности по различным направлениям деятель ности субъектов РФ и муниципальных образований. Оценка деятельности орга-нов проводится как по количественным показателям (например, доля населения, охваченного профилактическими меди цинскими осмотрами), так и по степени удовлетворенности населения.

Вариант показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского служащего приведен в Рекомендациях по разработке должностных регламентов федеральных государственных гражданских служащих в федеральных министерствах, службах и агентствах (Письмо Минздравсоцразвития России от 10 августа 2005 г. № 3855-ВС). Необходимо отметить, что эффективность деятельности государственных служащих в соответствии с этими рекомендациями сводится в основном к полученному «экономическому эффекту за счет научнометодического обеспечения подготовки соответствующих государственных решений», хотя эффективность деятельности подавляющей части государственных служащих просто невозможно отразить в стоимостных характеристиках.

Однако до настоящего времени не определены ни обобщенные, ни специфические показатели эффективности и результативности деятельности государственных органов, принятия и исполнения управленческих и иных решений, правового, организа ционного и документационного обеспечения их исполнения.

Исходя из теоретического исследования данной проблемы, мы можем сделать вывод: существует много подходов к определению критериев эффективности и качества деятельности органов государственного и муниципального управления. При этом все их можно условно разделить на 2 большие группы: подходы к определению эффективности деятельности органов регионального и муниципального управления и подходы к определению эффективности деятельности служащих в соответствующих структурах. Эти подходы тесно взаимосвязаны между собой, и часто второй вытекает из первого.

Проблема выбора показателей эффективности и в том и в другом случае состоит в противоречии между необходимостью иметь универсальный показатель и стремлением учесть специфические особенности каждой из сторон всех элементов системы государственной службы. В идеальном варианте система показателей эффективности включает в себя 3 группы показателей: частные, обобщенные и общие. Частные показатели позволяют определить эффективность элемента системы по одному из направлений. Обобщенные показатели связывают в одно целое группу частных показателей, а общий показатель строится на основе обобщенных показателей с применением определенных принципов и функций агрегирования.

Обращаясь к теориям и исследованиям, рассматривающим эффективность деятельности органов регионального и муниципального управления, мы останавливаемся на подходах, заслуживающих наибольшего внимания.

Так, специалистами ВШЭ определены 2 подхода к оценке качества регионального управления1: выполнение органами исполнительной власти взятых на себя обязательств перед обществом (общественные блага, бюджетные услуги) и организованность, регулярность процессов государственного управления. В первом случае оценивается собственно эффективность и результативность деятельности, во втором – создание условий для эффективности, но не эффективность как таковая. В результате их синтеза предлагается и 3-й вариант оценки, при котором под качеством государственного управления органа исполнительной власти предлагается понимать эффективность осуществления его административных процессов, которая, в свою очередь, заключается в 3 базовых характеристиках:

-

1) ориентированность на результат – качество процесса целеполагания, бюджетирования;

-

2) внутренняя организация деятельности – насколько организовано выполнение функций и полномочий, возложенных на органы исполнительной власти субъекта РФ;

-

3) взаимодействие с потребителями государственных услуг – насколько комфортно гражданам взаимодействовать с органами исполнительной власти субъектов РФ, насколько существенны транзакционные издержки данного взаимодействия.

Н.Н. Мусинова рассматривает эффективность регионального управления как результат вмешательства в ключевые процессы формирования личностного потенциала, домашнего хозяйства, бизнеса, отнесенный к затратам на его реа-

Эффективность управления

Таблица 1

|

Виды эффективности |

Содержание отдельных видов эффективности |

|

Общая социальная эффективность |

Уровень и качество жизни населения |

|

Эффективность организации управления |

|

|

Эффективность системы управления |

|

лизацию1. Автор предлагает опираться на следующие критерии в оценке эффективности: действенность (степень достижения поставленных целей); экономичность (соотношение запланированных к расходу ресурсов к реально израсходованным); качество (степень соответствия системы управления предъявляемым требованиям и ожиданиям); соотношение результатов и затрат (отношение действенности к экономичности); удовлетворенность работой (престижность, уверенность в будущем, чувство безопасности); внедрение инноваций (использование новых технологий для решения проблем).

Н.Н. Мусиновой предложена система критериальной оценки направлений оценки эффективности – это общая социальная эффективность (показывает тенденцию в изменении качества жизни), эффективность системы и эффективность организации управления (см. табл. 1).

Проблема оценки эффективности деятельности государственных служащих побудила нас к анализу зарубежного опыта. В этой связи интерес представляет предложенная американскими учеными Д. Нортоном и Р. Каплан сбалансированная система оценки деятельности органов власти, состоящая из 4 подсистем: «Финансы», «Клиенты», «Внутренние процессы», «Обучение и развитие». Российским специалистам удалось ее адаптировать к нашей российской действительности и провести с ее помо- щью ряд региональных исследований2. Основной акцент при этом был сделан на мониторинг удовлетворенности граждан (подсистема «Клиенты»).

Таким образом, эффективность управления регионом – многогранное понятие. Она может быть измерена только системой показателей. Для измерения эффективности управления требуется совокупность нескольких методических подходов, при каждом из которых эффективность имеет свое качественное содержание. Поэтому в каждом конкретном случае необходимо обосновать и разработать систему критериев и показателей, которая по своей сложности соответствовала бы сложности самого объекта управления. При этом наряду с локальными и частными критериями, отражающими отдельные стороны и уровни управления, необходимы обобщающие критерии и интегрированные показатели эффективности.

Следующим вопросом, вытекающим из анализируемой проблемы, является определение подходов к оценке эффективности деятельности служащих органов региональной и муниципальной службы.

Среди них можно выделить акцентуированные теории, переносящие локус эффективности на одну из характеристик деятельности, рассматривающие ее показатели, но в то же самое время многие авторы предлагают использовать комплексную методику оценки деятельности государственных служащих.

Произведя анализ имеющихся подхо-

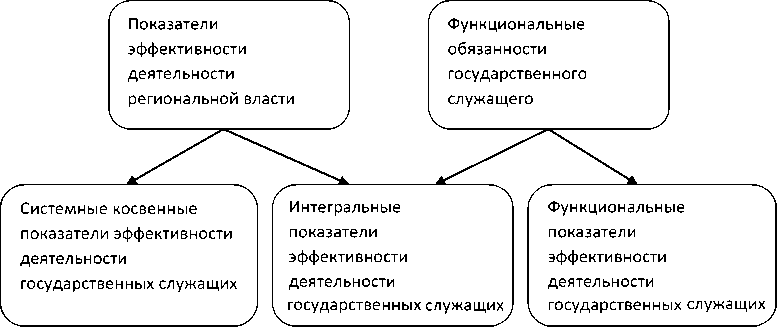

Рисунок 1. Биполярный подход к формированию системы показателей эффективности деятельности государственных служащих

дов, мы хотели бы предложить биполярный подход к формированию системы показателей эффективности деятельности государственных служащих.

В отличие от других подходов, он позволяет сформировать такую систему показателей оценки, которая могла бы учесть оба полюса ее формирования: и функциональную нагрузку служащего, и критерии эффективности деятельности его подразделения в рамках региона. При этом в данном подходе будут выделены интегральные показатели (имеющие наибольший ранг как показатели, напрямую связанные с результатами деятельности органа власти на региональном уровне и формирующие общую оценку его качества, престиж и приверженность населения), функциональные показатели (средний ранг; показывают субъективную эффективность), системные показатели (имеющие самый низкий ранг в оценке, отражают косвен- ное влияние результатов деятельности служащего на общерегиональную оценку эффективности деятельности органов власти).

За основу выделения показателей эффективности деятельности региональной власти нами решено взять показатели качества жизни населения региона (см. рис. 1). Интегральный показатель эффективности в данном случае представляет собой отражение косвенного участия в изменении данного показателя государственного служащего, представленного через индикатор (участие в конкретных программах, проектах, мероприятиях, их инициация и успешность).

Предложение и использование данного подхода позволяет не только учесть специфику деятельности государственных служащих, но и операционализировать связь деятельности чиновника с социальноэкономическим развитием региона.