Подходы к переливанию донорских эритроцитов для коррекции анемии у хирургических больных

Автор: Ханевич М.Д., Перминова А.А., Манихас Г.М., Гипарович М.А., Юрьев Е.Ю.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3 т.18, 2023 года.

Бесплатный доступ

К настоящему времени не сложилось устойчивой позиции к обоснованию гемотрансфузий у хирургических больных. Рандомизированные клинические исследования по этой проблеме дали разноречивые данные, которые выделили рестриктивную (ограничительную) и либеральную (неограничительную) стратегии переливания крови. Цель исследования состояла в анализе полученных отечественными и зарубежными авторами данных по изучению показаний к переливанию донорских эритроцитов хирургическим больным, а также анализе собственных наблюдений. Методы исследования включали анализ показаний к переливанию донорских эритроцитов у больных, разделенных на три группы: первую группу составили пациенты с продолжающимся кровотечением вследствие травм и ранений различной локализации; вторую группу составили пациенты, которым выполнялись расширенно-комбинированные операции на органах груди и живота; третья группа включала пациентов с гастродуоденальными профузными кровотечениями. Всего было 300 пациентов, которые подверглись анализу (по 100 человек в каждой группе). Результатом исследования являлось обоснование использования к использованию в клинической практике как рестриктивной, так и либеральной стратегии переливания донорских эритроцитов. Установлено, что в случаях ранений и травм, а также при плановых операциях преимущество следует отдавать либеральной стратегии, при гастродуоденальных кровотечениях рестриктивной. Уменьшение объема гемотрансфузий возможно при широком внедрении в клиническую практику миниинвазивных вмешательств по остановке кровотечений.

Переливание, донорские эритроциты, рестриктивня стратегия, либеральная стратегия

Короткий адрес: https://sciup.org/140301240

IDR: 140301240 | DOI: 10.25881/20728255_2023_18_3_91

Текст научной статьи Подходы к переливанию донорских эритроцитов для коррекции анемии у хирургических больных

Согласно Приказу МЗ РФ №183н «Об утверждении правил клинического использования донорской крови и (или) её компонентов», медицинским показанием к трансфузии (переливанию) донорской крови и эритроцитсо-держащих компонентов при острой анемии вследствие массивной кровопотери является потеря 25–30% объема циркулирующей крови, сопровождающееся снижением уровня гемоглобина ниже 70–80 г/л и гематокрита ниже 25% и возникновением циркуляторных нарушений. Однако, в клинической практике показания к гемотран-фузиям не редко завышаются как обоснованно, так и необоснованно, реже — занижаются. Особенно это касается хирургических и реанимационных больных, находящихся в критическом состоянии. Попытки выправить ситуацию отражено в ряде многоцентровых исследований. Одним из революционных шагов в стратегии переливания донорских эритроцитов стал результат многоцентрового исследования

TRICC, опубликованного еще в 1999 г. [1]. В исследование были включены 838 пациентов в критическом состоянии. Они были распределены на две равнозначные группы. В одной эритроцитсодержащие компоненты вводились при снижении гемоглобина ниже 70 г/л (рестриктивная стратегия), во второй, гемотрансфузии проводились при уровне гемоглобина ниже 100 г/л (либеральная стратегия). По результатам исследований рестриктивная стратегия гемотрансфузий оказалась эффективнее либеральной. У этой группы пациентов отмечено уменьшение госпитальной летальности, шестидесятидневной летальности и летальности у пациентов моложе 55 лет. J.L. Carlson. et al. (2016) в опубликованном Кохрейновском обзоре, дал сведения о значительной экономии донорских эритроцитов (до 43%) при использовании рестриктивной стратегии с не выявленным влиянием на уровень летальности [2]. Однако, I. Cortes — Puch et al. (2018) опубликовал метаанализ рисков, стратегий у больных хирургического профиля с сердечно-

сосудистыми заболеваниями. Оценивались: летальность, развитие острого инфаркта миокарда, острого коронарного синдрома. Либеральная стратегия была ассоциирована со снижением риска острого инфаркта миокарда и острого коронарного синдрома [3]. P. Meybohm et al. (2019) опубликовал результаты проспективного многоцентрового рандомизированного контролируемого исследования LIBERAL. В него были включены около 2,5 тыс. пациентов старше 70 лет, которым проводились некардиохирургиче-ские операции среднего и высокого риска [4]. Результаты исследований показали эффективность либеральной стратегии, что заключалось в уменьшении числа острых инфарктов миокарда, нарушений мозгового и мезентериального кровообращений, острых почечных повреждений. Таким образом, ни одна из разрабатывающихся стратегий переливания донорских эритроцитов при острой анемии не смогла доказать своё абсолютное преимущество. Тем не менее, сдержанный подход к гемотрансфузиям с доказательной базой его эффективности, стал ключевым в стратегии переливания донорских эритроцитов.

Материалы и методы

Е.Б. Жибурт и др. (2020), обобщив имеющиеся результаты исследований, оптимизировали показания к переливанию донорских эритроцитов при острой анемии у хирургических больных [5]. В своей клинической практике мы дополнили её и стремились применять при лечении больных хирургического профиля. Стратегия переливания донорских эритроцитсодержащих сред состояла в следующем: 1) концентрация гемоглобина менее 70 г/л при отсутствии факторов риска (рестриктивная стратегия) 2) концентрация гемоглобина 70–90 г/л с наличием факторов риска (спасительная либеральная стратегия): неустойчивость гемостаза; патология со стороны жизненно важных органов и систем организма, связанная с нарушением гемоциркуляции; одномоментная кровопотеря более 1000 мл; наличие паранеопластического синдрома у онкологических больных 3) концентрация гемоглобина более 90–100 г/л с наличием клинических и лабораторных симптомов анемической гипоксии (заместительная либе- ральная стратегия). Наиболее оптимальными показателями, отражающими симптом анемической гипоксии, были: 1) сердечно-легочные нарушения (тахикардия >100 ударов в минуту, гипотензия <80 мм рт. ст., одышка >20 дыхательных движений в минуту); 2) изменения ЭКГ или ЭХО КГ (вновь появившееся снижение или подъем ST), вновь развившиеся нарушения ритма сердечных сокращений, наличие регионарного нарушения сокращений миокарда; 3) показатели, свидетельствующие о недостаточной доставке кислорода к тканям (падение сатурации кислорода в крови <90%, падение парциального давления кислорода <30 мм рт. ст., повышение лактата в крови >2 ммоль/л). Нами проведён анализ выбора стратегии переливания донорских эритроцитов у хирургических больных одного специализированного и двух крупных многопрофильных стационаров.

Проведенный анализ включал в себя 300 пациентов разделенных на три группы (по 100 человек в каждой группе). В первую группу вошли пациенты, поступившие в тяжелом состоянии, с продолжающимся кровотечением в противошоковую операционную, с ранениями, закрытыми травмами груди, живота, таза, конечностей, повреждениями магистральных сосудов. Вторую группу составили пациенты, которым выполнялись расширенные и комбинированные операции по поводу онкологических заболеваний органов живота (гемигепатэктомии, удаления рецидивных забрюшинных опухолей, эвисци-рации малого таза, расширенные и комбинированные операции на желудке, поджелудочной железе, толстой кишке, почках, мочевом пузыре, матке и ее придатках. Третья группа пациентов состояла из больных с острыми и хроническими гастродуоденальными язвами, осложненными профузным кровотечением. Возраст больных колебался от 18 до 80 лет. Объемы перелитых донорских эритроцитов составили от 600 до 3500 мл.

Результаты и обсуждение

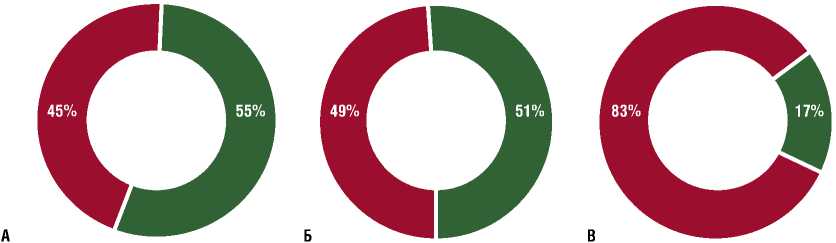

Данные по результатам исследования применения либеральной и рестриктивной стратегии переливания донорских эритроцитов представлены на рис. 1.

^^ либеральная стратегия

^^ рестриктивная стратегия

Рис. 1. Выбор стратегии переливания донорских эритроцитов у хирургических больных крупного многопрофильного стационара (по 100 человек в каждой группе). А — в случаях ранений и травм груди, живота, таза, конечностей сопровождающихся шоком. Б — при обширных и комбинированных плановых операциях. В — при гастродуоденальных кровотечениях с локальным гемостазом.

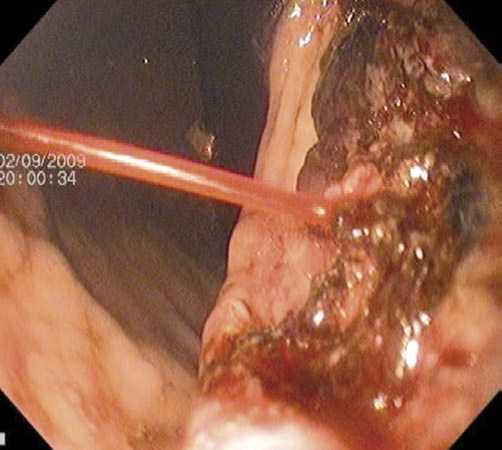

Рис. 2. Эндоскопический гемостаз при кровотечении из хронической язвы двенадцатиперстной кишки. Струйное кровотечение из хронической каллезной язвы двенадцатиперстной кишки (Forrest 1a).

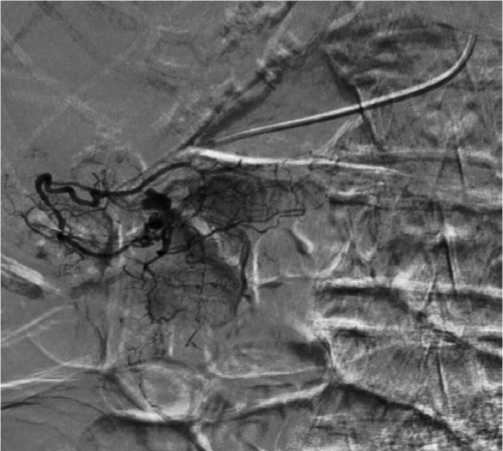

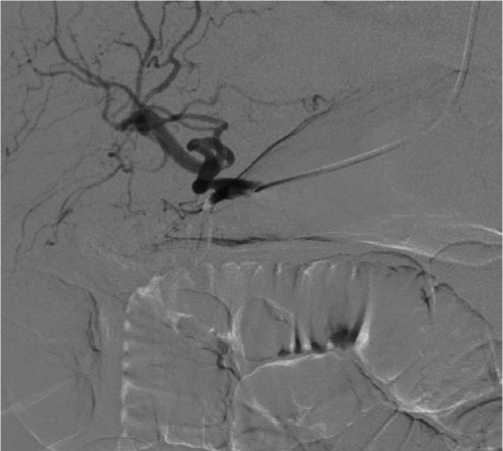

Рис. 4. Рентгенэндоваскулярные признаки кровотечения из хронической язвы двенадцатиперстной кишки. Эндовазация контрастного вещества в бассейне верхней панкреатодуоденальной артерии.

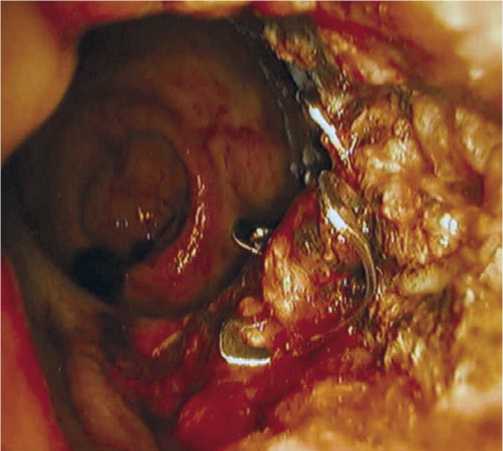

Рис. 3. Эндоскопический гемостаз путем наложения клипс на кровоточащий сосуд в области хронической язвы двенадцатиперстной кишки.

Рис. 5. Рентгенэндоваскулярная остановка кровотечения путем эмболизации верхней панкреатодуоденальной артерии.

Как видно на представленных на рис. 1 данных, в клинической практике предпочтение рестриктивной стратегии отдавалось больным с гастродуоденальными кровотечениями, когда в большинстве случаев с помощью малоинвазивных методов воздействия на источник кровотечения удаётся добиться стойкого гемостаза. Чаще в наших наблюдениях применялся эндоскопический гемостаз с наложением клипс на кровоточащий сосуд. Такой метод воздействия на источник кровотечения эффективно был применён у 93 больных (Рис. 2–3). В 75 (80,7%) случаях он был окончательным.

В 7 случаях при рецидивах кровотечений был использован рентгенэндовоскулярный гемостаз с остановкой кровотечения путём эмболизации верхней панкреатодуоденальной артерии (Рис. 4–5).

Таким образом, использование в клинической практике миниинвазивных вмешательств даёт возможность быстро, малотравматично и надёжно остановить кровотечение, особенно в случаях тяжёлой коморбидной патологии. При этом переливание донорских эритроцитов вполне оправдано по рестриктивной стратегии. Это связано и с тем, что контроль за состоянием гемостаза может быть

выполнен в экстренном порядке при появлении начальных признаков рецидива кровотечения. Применение мало-инвозивных методов хирургических вмешательств при лечении других хирургических заболеваний также будет способствовать уменьшению объёма гемотрансфузии.

Как показала клиническая практика, применение либеральной стратегии вполне оправдано при поступлении пациентов в короткие сроки от момента получения травмы и наличии признаков продолжающегося кровотечения, а также если кровотечение временно остановлено подручными средствами, или остановилось самостоятельно в силу резкого снижения артериального давления. Установлено, что некомпенсированная массивная кровопотеря приводит к увеличению гемоконцентрации за счет поступления в кровоток клеточных элементов крови из депо органов. Поэтому в анализе крови до проведения инфузионной терапии могут быть более чем в 2 раза завышенными показатели числа эритроцитов, гемоглобина и гематокрита. Поэтому неслучайно существует положение, что снижение гемоглобина и гематокрита не являются ранними признаками тяжелой кровопотери [6]. Такой же механизм реакции со стороны «красной» крови наблюдается при тяжелой и крайне тяжелой кровопотере. Поэтому в первой и второй группах пациентов вполне обосновано отдавалось предпочтение либеральной стратегии переливания донорских эритроцитов.

Выводы

-

1. Полученные результаты анализа стратегии переливания донорских эритроцитов у хирургических больных свидетельствует о необходимости использования как рестриктивной, так и либеральной стратегии.

-

2. Добиться уменьшения объёма гемотрансфузий возможно путём внедрения миниинвазивных вмешательств остановки кровотечения. Примером могут служить эндоскопические и рентгенэндовоскулярные методы гемостаза при кровотечениях из острых и хронических гастродуоденальных язв.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов (The authors declare no conflict of interest).

Список литературы Подходы к переливанию донорских эритроцитов для коррекции анемии у хирургических больных

- Hebert PC, Wells G., Blajchman MA, еt al. A multicenter, randomized, controlled clinical trial of transfusion requirements in critical care. N. Engl. J. Med. 1999; 340(6): 409-417.

- Carson JL, Stanworth SJ, Roubinian N., еt al. Transfusion thresholds and other strategies for guiding allogeneic red blood cell transfusion. Cochrane Database Syst Rev. 2016; 10(10): CD002042. 10.1002/14651858. CD002042.pub4.

- Cortes-Puch I., Wiley BM, Sun J., еt al. Risks of restrictive red blood cell transfusion strategies in patients with cardiovascular disease (CVD): a meta-analysis. Transfus Med. 2018. 28(5): 335-345.

- Meybohm P., Lindau S., Treskatsch S., еt al. Liberal transfusion strategy to prevent mortality and anaemia-associated, ischaemic events in elderly non-cardiac surgical patients - the study design of the LIBERAL. Trial. Trials. 2019; 20(1): 101с.

- Жибурт Е.Б. Новые рекомендации по переливанию эритроцитов: что учесть службе трансфузиологии // Справочник заведующего КДЛ. - 2020. - №3. - С.51-64.

- Трансфузиология: клиническое руководство /Под ред. М.Ф. Заривчацкого. - Пермь: ГБОУ ВПО ПГМА им. Акад. Е.А. Вагнера. - 2014. - С.900.