Подходы к проектированию учебного видео для реализации электронного обучения

Автор: Трусей И.В., Марков Е.В., Атрощенко К.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Педагогические науки. Теория и методика обучения и воспитания

Статья в выпуске: 4 (70), 2024 года.

Бесплатный доступ

Постановка проблемы. При реализации электронного обучения необходимо уделять внимание качеству и формату цифрового образовательного контента. Важно, чтобы цифровые дидактические средства не только были содержательными с предметной точки зрения, но и мотивировали на прохождение всего учебного материала самостоятельно, чего не всегда удается достичь. В связи с чем важно определить наиболее эффективные приемы и подходы к разработке цифрового образовательного контента, оптимальные для современного школьника. Также важно учитывать психофизиологические показатели учащихся, определяющие особенности восприятия и обработки информации. Цель статьи - оценка эффективности учебных видео, разработанных с учетом выявленных критериев онлайн-обучения и психофизиологических особенностей учащихся, при реализации модели перевернутого обучения. Методология и методы исследования. В педагогическом эксперименте участвовали учащиеся МБОУ СОШ № 148 города Красноярска, которые обучались на основе модели «Перевернутый класс». Для реализации электронного обучения разрабатывали цифровой образовательный контент в видеоформате, эффективность которого сравнивали с традиционными учебными видео. При разработке видео учитывали психофизиологические показатели учащихся: тип перцептивной модальности и уровень активации центральной нервной системы. Для выявления отношения к учебному видео проводили анкетирование, уровень знаний оценивали с помощью тестирования в интерактивной форме. Результаты исследования. На основе анализа информационных источников выявлены наиболее эффективные подходы и приемы к разработке учебного видео: интерактивность, мультимедийность, небольшая продолжительность, «говорящая голова» и др. Также важны психофизиологические особенности учащихся. Выявили, что 73,4 % респондентов, участвующих в эксперименте, имеют аудиальный и смешанный (аудиальный и визуальный) тип перцептивной модальности. В связи с этим при проектировании учебного видео делали акцент на звуковом сопровождении, фоновой музыке и звуковых эффектах, а также ярких образах и аудиовизуальных эффектах. Экспериментальные видео, разработанные с учетом вышеназванных параметров, показали свою эффективность: средняя продолжительность просмотра по отношению к контрольным видео увеличилась на 28 %, количество просмотров - на 11-12. Оценка уровня знаний также показывает большую эффективность экспериментальных видео.

Учебное видео, цифровой образовательный контент, электронное обучение, перевернутый класс, основы безопасности жизнедеятельности

Короткий адрес: https://sciup.org/144163331

IDR: 144163331 | УДК: 371.315

Текст научной статьи Подходы к проектированию учебного видео для реализации электронного обучения

Постановка проблемы. Современный образовательный процесс немыслим без применения электронных технологий, ресурсов, дидактических средств и материалов. Электронное обучение реализуется в формате дистанционного, смешанного или сетевого, когда используются ресурсы образовательной организации. Наиболее перспективной формой считается перевернутое обучение (модель смешанного обучения «Перевернутый класс»), в котором освоение нового учебного материала происходит в рамках домашней работы учащихся, а классное время используется на отработку и закрепление пройденного материала [Хорн, Стейкер, 2015; Lalima, Dangwal, 2017; Данилов, 2022]. Стоит понимать, что простое использование школьником компьютера (планшета) на уроке или при выполнении домашнего задания не является смешанным обучением. Ученик должен быть активно действующим в электронной среде субъектом, самостоятельно определяющим путь, время, место и темп обучения и, самое важное, осваивающим учебный материал [Christina, Rusijono, Bachtiar, 2019; Андреева, 2020]. В связи с чем эффективность смешанного обучения в значительной степени зависит от качества цифрового образовательного контента.

Важно, чтобы цифровые дидактические средства были не только содержательны с предметной точки зрения, но и мотивировали на прохождение всего учебного материала самостоятельно [Bergmann, Sams, 2014]. Для этого используются принципы интерактивности, адаптивности, мультимедийности, позволяющие делать процесс электронного обучения увлекательным и эффективным1. В этой области перспективным направлением является разработка адаптивного и индивидуализированного цифрового образовательного контента, учитывающего психофизиологические особенности обучающихся, такие как типы восприятия, умственная работоспособность, способность к концентрации и др.

Цель статьи - оценка эффективности учебных видео, разработанных с учетом выявленных критериев онлайн-обучения и психофизиологических особенностей учащихся, при реализации модели перевернутого обучения.

Методология исследования. Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ № 148 города Красноярска. В педагогическом эксперименте приняли участие 22 учащихся 10-го класса физико-математического профиля (12 мальчиков и 10 девочек). Класс обучался на основе модели «Перевернутый класс» по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» [Адольф и др., 2022]. Для реализации модели перевернутого обучения разрабатывали цифровой образовательный контент в видеоформате, эффектив- ность которого сравнивали с традиционными учебными видео. Комплекс организационнодидактических условий обеспечивали посредством онлайн-платформы Moodle. Оценивали психофизиологические показатели учащихся, характеризующие работу центральной нервной системы (ЦНС). В частности, с помощью УПФТ-1/30-«Психофизиолог» оценивали уровень активации ЦНС, который определяли на основе простой зрительно-моторной реакции. По методике С. Ефремцева оценивали тип перцептивной модальности (канал восприятия): 13 баллов и более – высокий, 8–12 – средний, 7 и менее – низкий уровни2. Для выявления отношения к учебному видео среди учащихся провели анкетирование, уровень знаний определяли с помощью тестирования в интерактивной форме. Математическую обработку данных проводили стандартными методами.

Обзор научной литературы. При реализации моделей смешанного обучения, делающих акцент на самостоятельной работе, важно учитывать опыт онлайн-школ, эффективно действующих в образовательном пространстве. Специалистами, работающими в данном секторе, под-

черкивается важность качества и формата представления цифрового образовательного контента. В частности, отмечается, что современная молодежь традиционному текстовому формату предпочитают видео [Bonafini et al., 2017; Видео в обучении…, 2021]. Видео способствуют лучшему пониманию учебного материала за счет повышения информационной плотности, степени восприятия, эмоциональной насыщенности. Видео несет в себе массу возможностей: привлекает и удерживает внимание, стимулирует любопытство, вовлекает, облегчает восприятие новой и сложной информации, обогащает прочие виды учебного материала, такие как текст, таблицы, схемы. Для достижения высокой эффективности видео в образовательном процессе необходимо соблюдать определенные критерии, которые выделяют исследователи электронного обучения [Bonafini et al., 2017]. В частности, рекомендуются учебные видеоролики небольшой продолжительности [Guo, Kim, Rubin, 2014]. Наиболее эффективная длительность ролика, который обучающиеся просматривали полностью и после приступали к выполнению контрольного задания, составила 6 минут. Исследования показывают, что видео, в которых спикера хорошо видно («говорящая голова»), позволяет дольше удерживать внимание по сравнению с роликами, где ведущего плохо видно или имеется только голосовое сопровождение. Также отмечается, что видео, в котором лектор от руки рисует на экране, более привлекательно для слушателя по сравнению с видео, где предлагаются готовые презентации.

Важный этап контроля самостоятельного прохождения учебного материала учащимися – наличие интерактивных заданий, которые необходимо выполнять по ходу просмотра или в конце. По сравнению с традиционными подходами они требуют активного вовлечения учащихся в процесс, делают обучение более увлекательным, что повышает мотивацию [Криричек и Киричек, 2022]. На завершающем этапе необходимо включение итогового задания, позволяющего оценить глубину освоения пройденного материала, выявить проблемные зоны. Это спо- собствует лучшему усвоению материала, развитию критического мышления и практических навыков. Вышеназванные особенности позволяют создавать увлекающий цифровой материал, делающий процесс обучения более эффективным.

В то же время электронная среда позволяет индивидуализировать учебный процесс. Психофизиологические особенности обучающихся влияют на скорость восприятия и усвоения учебного материала, когнитивные способности [Ефимова, Дружинин, 2023]. В электронной среде всегда присутствует возможность проходить материал в своем темпе, в удобное время со своей скоростью. Мультимедийность, включение разных видов форматов информации (видео, звук, изображение и т.д.) улучшает восприятие информации для детей с разным типом перцептивной модальности (визуалы, кинестетики, аудиалы) [Моисеева и Моисеева, 2018; Навалихина, 2022, с. 196].

Результаты исследования. Смешанное обучение в модели «Перевернутый класс» осуществляли в рамках преподавания модуля «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций» [Адольф и др., 2022]. Модель реализовывали по следующей схеме:

– разработка, подбор цифрового образовательного контента и размещение его в электронной образовательной среде;

– самостоятельная работа учащихся с образовательным контентом, выполнение интерактивных заданий;

– проверка учителем уровня освоения учебного материала, оперативная обратная связь;

– работа на уроке: закрепление, углубление изученного материала, актуализация полученных знаний и умений в активных и интерактивных формах.

Для успешной реализации модели перевернутого обучения разрабатывали учебные видео, которые опирались на опыт специалистов в области онлайн-обучения, также учитывали психофизиологические особенности респондентов [Адольф, Трусей, 2022; Адольф и др., 2022].

На входном этапе проводили анкетирование, чтобы выявить отношение респондентов к применению учебного видео на уроках, а также особенности восприятия учебного материала в видеоформате. Выявили, что большинству (68,4 %) учащихся нравится, когда на уроках показывают учебные видео. При этом 83,3 % предпочитают воспринимать информацию от учителя, 31,6 % любят слушать учителя на уроке, 52,6 % желают, чтобы видео показывали на уроках постоянно. Большая часть учащихся (61,1 %) используют учебные видео при выполнении домашних заданий, 22,2 и 16,7 % не используют или затрудняются ответить соответственно. Стоит отметить, что, несмотря на признание того, что учебное видео эффективно, только 52,6 % учащихся утверждают, что успевают понять информацию, представленную на видео, 21,1 и 26,3 % не успевают или затрудняются ответить. Среди тех, кто не успевает воспринимать информацию на учебных видео, преобладают аудиа-лы. Видимо, предлагаемый учебный контент в большинстве случаев не учитывает особенности восприятия респондентов.

Для оценки психофизиологического состояния учащихся определяли тип перцептивной модальности и уровень активации ЦНС. Поскольку в педагогическом эксперименте участвовал класс физико-математического профиля, это определяло психофизиологические особенности учащихся [Рогожникова, Навалихина, 2011]. В частности, оценка перцептивного канала восприятия выявила, что 46,7 % учащихся являются аудиалами, 26,7 % – имеют смешанный тип модальности (ауидиал и визуал), 20,0 % – кинесте-тики и 6,7 % – визуалы. При разработке цифрового учебного материала это учитывали, в частности, использовали прием «говорящая голова», когда хорошо видна артикуляция спикера, делали акцент на звуковом сопровождении, фоновая музыка и звуковые эффекты помогали создать нужную атмосферу и удержать внимание учащихся. Для привлечения внимания учащихся со смешанным типом (аудиал и визуал) и визуальным использовали яркие образы и аудиовизуальные эффекты. Кинестетиков вовлекали с помощью интерактивных заданий, которые необходимо было выполнить после просмотра видео. Видео должно было вызывать эмоции, поэтому применялись юмористические приемы. Таким образом, при разработке учебного видео использовали приемы, позволяющие привлечь внимание обучающихся с разными типом перцептивной модальности, но акцент делали на аудиальном и визуальном [Денишова, 2017; Навалихина, 2022, с. 200]. Продолжительность учебного видео была порядка 6–7 минут, темп речи составлял 60–100 слов в минуту.

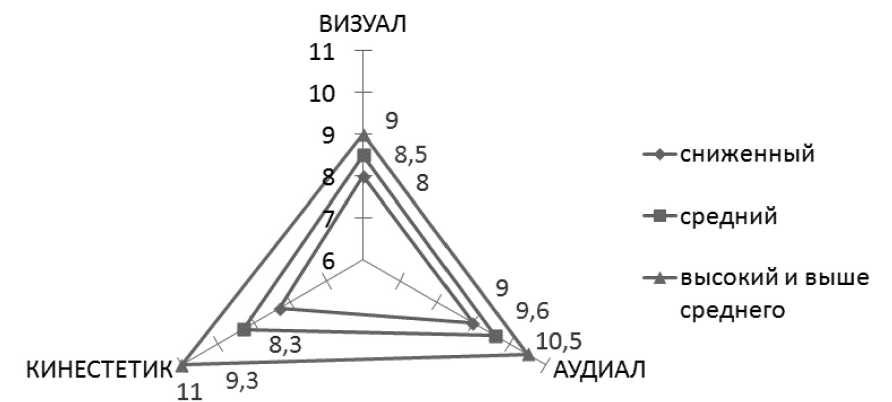

Также определяли уровень активации ЦНС, характеризующий умственную работоспособность учащихся. Выявили, что среди респондентов преобладают учащиеся со средним уровнем – 60 %, с высоким и выше среднего – 25 %, со сниженным – 10 %. Чем выше уровень активизации, тем короче время реакции на сигнал и стабильность выполнения действия (среднеквадратичное отклонение), при этом допускается низкое количество ошибок. Выявили, что время реакции у учащихся с высоким уровнем активации составляет 203,8±9,7 мс, со средним и сниженным – 225,0±8,5 мс и 253,0±5,0 мс соответственно. Еще один параметр, определяющий уровень активации ЦНС, – это стабильность реакции, которую отражает такой параметр, как «среднеквадратичное отклонение». Так, у учащихся с высоким уровнем активации среднеквадратичное отклонение составило 34,6±4,6 мс, со средним и сниженным – 49,5±4,4 мс и 185,7±49,0 мс соответственно. В целом можно отметить, что в исследуемом классе преобладали дети с высоким и средним уровнем активации ЦНС, отражающим умственную работоспособность. Также выявили, что чем выше уровень активации ЦНС, тем выше уровень перцептивной модальности всех типов, т.е. такие учащиеся активнее используют все каналы восприятия (рис. 1). Стоит отметить, что в учебной деятельности более успешны учащиеся со средним уровнем активации ЦНС [Адольф и др., 2022]. Полученные данные свидетельствуют, что при самостоятельном прохождении цифрового образовательного контента респонденты имеют преимущество относительно среднестатистического школьника: они могут усваивать большие объемы информации при низкой скорости развития утомления ЦНС.

Рис. 1. Взаимосвязь уровней активизации центральной нервной системы и перцептивной модальности учащихся

Fig. 1. The relationship between the levels of activation of the central nervous system and the perceptual modality of students

Для оценки эффективности экспериментальных учебных видео (№ 3 и 4 в табл.), разработанных с учетом эффективных критериев онлайн-обучения и психофизиологических параметров респондентов, сравнивали их с традиционными видео (№ 1 и 2), разработанными специалистами в области безопасности жизнедеятельности. Данные видеоролики используются в образовательном процессе учащихся разных возрастных категорий. Темы видеороликов соответствуют тематике уроков модуля. Общая характеристика контрольных и экспериментальных учебных видеороликов, применяемых в педагогическом эксперименте, на соответствие выделенных критериев представлена в табл. 2. В целом можно отметить, что контрольные видео (№ 1 и 2) не соответствуют ряду критериев, в частности имеют большую продолжительность, спикера не видно, присутствует только закадровый голос, отсутствует интерактивность.

Характеристика учебных видео на соответствие критериям онлайн-обучения

Characteristics of educational videos for compliance with the criteria for online learning

|

№ |

Тема видеоролика |

Продолжительность, мин |

Говорящая голова |

Наличие ярких образов и аудиовизуальных эффектов |

Интерактивность |

Ссылка на видео |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

1 |

Основные способы защиты населения при ЧС |

13:01 |

–* |

+ |

– |

0®0 |

|

2 |

Гражданская оборона – составная часть оборонноспособности страны |

19:51 |

– |

+ |

– |

iffi |

Окончание табл.

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

3 |

ЧС природного, техногенного и социального характера |

6:49 |

+ |

+ |

+ |

|

|

4 |

Общие правила и рекомендации поведения при ЧС |

6:17 |

+ |

+ |

+ |

0Ж |

*Примечания: «+» – наличие критерия; «–» – отсутствие критерия.

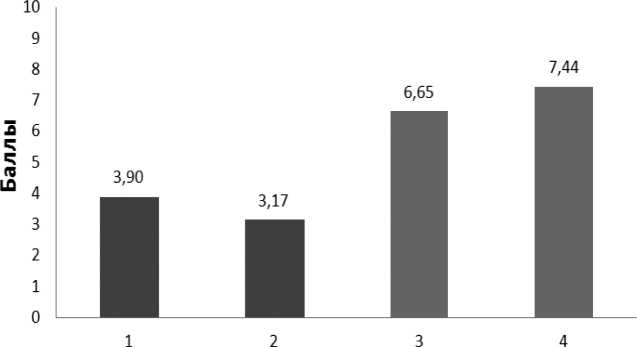

Все видеоролики были размещены на видеохостинге, что позволило анализировать статистику по эффективности просмотра. Оценку эффективности экспериментальных видео осуществляли на основе аналитики просмотра (длительность видео, средняя продолжительность просмотра, количество просмотров, общее время просмотра, отметки «нравится», количество комментариев и др.), также проводили педагогическое тестирование, позволяющее оценить когнитивный компонет. Выявили, что традиционные учебные видео набрали 11–18 просмотров, а экспериментальные - 23-29, т.е. некоторые ролики просматривались обучающимися по 2 раза. Реакций от учащихся на традиционные видео не было вовсе, в отличие от экспериментальных, где количество нажатий «нравится» составило 10–17, также под видео обучающиеся оставили по 4-7 комментариев. В целом средняя продолжительность просмотра экспериментальных видео выше и изменяется в пределах 54,1–75,6 % от общей продолжительности, а традиционных – в пределах 26,0-47,6 %. Среднее количество полных просмотров традиционных видео изменяется в пределах 2,7–7,8, у экспериментальных – 15,3-16,7. Оценка уровня знаний также показывает большую эффективность экспериментальных видеоуроков. Результаты тестирования, которое проводили сразу после просмотра традиционных видео, составили 3,90±0,60 и 3,17±0,90 балла из 10, экспериментальных – 6,65±0,90 и 7,44±0,80 (рис. 2).

Номер учебного видео

Рис. 2. Результаты тестирования после просмотра контрольных (№ 1 и 2) и экспериментальных (№ 3 и 4) учебных видео

Fig. 2. Test results after viewing control (№ 1 and 2) and experimental (№ 3 and 4) educational videos

Таким образом, предлагаемые подходы к проектированию цифрового образовательного контента в видеоформате для реализации модели перевернутого обучения показали свою эффективность. Учебные видео должны учитывать особенности восприятия современного школьника. Среди критериев, выделяемых специалистами в области онлайн-обучения, стоит отметить незначительную продолжительность учебного видео (~ 6 минут), интерактивность, приемы, при которых хорошо видно спикера («говорящая голова») и др. Также важно учитывать психофизиологические особенности обучающихся. Выявили, что большинство респондентов, участвующих в эксперименте, имеют аудиальный и смешанный типы перцептивной модальности, поэтому для их вовлечения в видео делали акцент на звуковом сопровождении, фоновой музыке и звуковых эффектах, а также ярких образах и аудиовизуальных эффектах. Средняя продолжительность просмотра экспериментальных видео по отношению к контрольным увеличилась на 28 %, количество просмотров – на 11–12.

Список литературы Подходы к проектированию учебного видео для реализации электронного обучения

- Адольф В.А., Трусей И.В. Особенности методики смешанного обучения в общеобразовательной организации для снижения педагогических рисков // Сибирский педагогический журнал. 2022. № 5. С. 131–139. DOI: http.//doi.org/10.15293/1813-4718.2205.12

- Адольф В.А., Ильин А.С., Трусей И.В., Казакевич Н.Н., Казакова Г.Н. Теория и практика преподавания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с использованием моделей смешанного обучения: монография / Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. Красноярск, 2022. 180 с.

- Андреева Н.В. Педагогика эффективного смешанного обучения // Современная зарубежная психология. 2020. Т. 9, № 3. С. 8–20.

- Видео в обучении: создаем и вовлекаем // EduTech. 2021. № 1 (39). URL: https://sberuniversity.ru/upload/iblock/eb3/EduTech_39_web.pdf (дата обращения: 02.11.2024).

- Данилов О.Е. О понятии электронного обучения // Инновации в образовании. 2022. № 1. С. 79–85.

- Денишова Д.А. Репрезентативная система, каналы восприятия и синестезия в рамках вопроса о восприятии человека // Гуманитарный научный вестник. 2017. № 5. С. 8–16. URL: http://naukavestnik.ru/doc/gv-2017-№5-Denishova.pdf (дата обращения: 02.11.2024).

- Ефимова В.Л., Дружинин О.А. Время сенсомоторной реакции и когнитивные способности (обзор зарубежных исследований) // Комплексные исследования детства. 2023. Т. 5, № 1. С. 58–63. DOI: http.//doi.org/10.33910/2687-0223-2023-5-1-58-63

- Криричек М.А., Киричек А.В. Суть интерактивного обучения и новое видение интерактивных средств обучения // Обществознание и социальная психология. 2022. № 11-2 (41). С. 432–443.

- Моисеева К.В., Моисеева А.А. Влияние типа перцептивной модальности на выбор методов обучения // Перспективы науки. 2018. № 5 (104). С. 80–83.

- Навалихина А.И. Тест на определение ведущей модальности восприятия с целью применения в сфере образования // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Проблемы языкознания и педагогики. 2022. № 3. С. 192–204. DOI: http.//doi.org/10.15593/2224-9389/2022.3.16

- Рогожникова Т.М., Навалихина А.И. Доминантные модальности восприятия и их динамика // Вестник Башкирского университета, 2011. Т. 2, № 2. С. 469–473.

- Хорн М., Стейкер Х. Смешанное обучение. Использование прорывных инноваций для улучшения школьного образования // Jossey-Bass. 2015. URL: http://imc-yal72.ru/images/1_4.pdf (дата обращения: 02.11.2024).

- Bergmann, J., & Sams, A. (2014). Flipped learning: Gateway to student engagement. International Society for Technology in Education.

- Bonafini, F.C., Chae, C., Park, E., & Jablokow, K.W. (2017). How much does student engagement with videos and forums in a MOOC affect their achievement? Online Learning, 21(4), 223–240. DOI: http.//doi.org/10.24059/olj.v21i4.1270

- Christina, S., Rusijono, R., & Bachtiar, B. (2019). The application of blended learning’s station rotation method in elementary school’s science education to improve higher order thinking skills. Dinamika Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 11 (2), 79. DOI: http.//doi.org/10.30595/dinamika.v11i2.5048

- Guo, Ph.J., Kim, J., & Rubin, R. (2014). How video production affects student engagement: an empirical study of MOOC videos. In: L@S: ACM Conference on Learning @ Scale Atlanta, Georgia, USA. DOI: http.//doi.org/10.1145/2556325.2566239

- Lalima, & Dangwal, K.L. (2017). Blended learning: An innovative approach. Universal Journal of Educational Research, 5 (1), 129–136. DOI: http.//doi.org/10.13189/ujer.2017.050116