Подходы к выявлению изделий из шерсти по численности кератинолитических микроорганизмов в грунтах древних и средневековых погребений

Автор: Каширская Наталья Николаевна, Плеханова Людмила Николаевна, Петросян Ануш Андраниковна, Потапова Анастасия Владимировна, Сыроватко Александр Сергеевич, Клещенко Александр Александрович, Борисов Александр Владимирович

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 2 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье описана методика определения исходного присутствия изделий из шерсти в погребальном обряде нескольких культур эпох бронзы - средневековья. Метод основан на анализе численности кератинолитических грибов в почвах. Кератин - биополимер белковой природы, входящий в состав шерсти, кожи, пера и др. материалов. Его разложение в почве происходит при участии небольшой группы почвенных грибов, обладающих кератинолитической активностью. При поступлении в почвы археологических памятников шерсти и других кератин-содержащих субстратов в древности резко возрастала численность кератинолитических грибов. После того как весь кератин-содержащий субстрат был утилизирован, эти грибы переходили в покоящиеся формы (цисты и споры), и в таком состоянии они могли сохраняться до наших дней. Наличие кератинолитических микроорганизмов определялось прямым подсчетом колониеобразующих единиц по чашечным посевам на среды с шерстью, внесенной в субстрат в качестве единственного источника питательных веществ для почвенных микроорганизмов...

Палеопочвы, микробная биомасса, микроорганизмы, археологические ткани, шерсть, погребальный грунт, подстилка, кератин, кератинолитические грибы

Короткий адрес: https://sciup.org/149130835

IDR: 149130835 | УДК: 902/904;579.24 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2018.2.8

Текст научной статьи Подходы к выявлению изделий из шерсти по численности кератинолитических микроорганизмов в грунтах древних и средневековых погребений

СТАТЬИ

DOI:

Цитирование. Каширская Н. Н., Плеханова Л. Н., Петросян А. А., Потапова А. В., Сыроватко А. С., Клещенко А. А., Борисов А. В., 2018. Подходы к выявлению изделий из шерсти по численности кератинолитических микроорганизмов в грунтах древних и средневековых погребений // Нижневолжский археологический вестник. Т. 17, № 2. С. 95–107. DOI:

Свидетельства об археологическом текстиле эпохи бронзы в большинстве случаев доходят до нас только в виде отпечатков на керамике, поскольку пребывание ткани в почве достигает нескольких тысячелетий. Исследование погребений эпохи бронзы позволило установить, что при декорировании могильной ямы в качестве погребальных одежд, саванов, балдахинов нередко использовались плетеные и тканые изделия [Шишлина, 1999]. Наличие подобных изделий чаще всего выявляется благодаря их контакту с керамикой или с костями животных [Шишлина, 1999], а также с бронзовыми предметами [Бусова, 2017]. Остатки тканей растительного происхождения могут быть идентифицированы с помощью фитолитного, биоморфного и споропыльцевого анализа.

Невыясненными остаются вопросы об идентификации погребальных подстилок, изготовленных из нерастительных материалов – шерсти, кожи, войлока. Учитывая тот факт, что шерсть и кожа представляют собой питательные субстраты животного происхождения, попадающие в погребальный грунт, можно предложить для их идентификации методы почвенной микробиологии. Подобный подход к определению животных субстратов ранее применялся для идентификации содержимого ритуальных сосудов [Демкин и др., 2014]. Численность молочнокислых бактерий, выращенных из грунта погребального сосуда срубной культуры (XVI–XV вв. до н.э.), увеличилась в три раза на молочной среде по сравнению с контролем, что свидетельствовало о наличии молочного продукта.

Известно, что химическая структура шерсти, очищенной от различных загрязнений, представляет собой биополимер – кератин, который относится к группе белковых веществ. Простейшая формула, отвечающая элементар- ному составу шерсти (C39H65N11SO13), не отличается от формулы кератина [Шайхиев, 2017]. В основу гистологической структуры кожевой ткани также входит кератин, наряду с такими белками, как коллаген, эластин и ретикулин.

Для выявления шерсти и кожи в погребальных грунтах археологических памятников мы предлагаем использовать оценку численности микроорганизмов, использующих кератин в качестве источника питания и способных вырабатывать кератинолитические ферменты для его разрушения. Такой способностью, прежде всего, характеризуются кератинолитические грибы, а также актиноми-цеты [Gupta, Ramnani, 2006]. Ранее для определения кератинолитической активности в почве был разработан метод приманок [Методы почвенной микробиологии ... , 1991], позволяющий судить о степени выраженности данного показателя по интенсивности зарастания субстрата – конского или человеческого волоса – колониями кератинолитических грибов. Этот метод использовался в работах О.Е. Марфениной, А.Е. Ивановой, А.В. Борисова [Марфенина и др., 2001; Иванова и др., 2006; Борисов и др., 2013]. Было установлено, что в культурном слое аланских памятников Кисловодской котловины грунт пола жилых построек характеризовался повышенной кератинолитической активностью по сравнению с грунтом уличных проходов, перекрытий и обмазок [Иванова и др., 2006]. Высокая численность кератинолитических грибов показана в местах содержания скота на поселениях кобанской культуры [Борисов и др., 2013].

Таким образом, целью настоящей работы является оценка численности кератинолитических грибов для выявления следов шерстяных и кожаных изделий в погребениях разных культур.

Объекты исследования

Объектами служили грунты подстилок и перекрытий, репрезентативно отобранные с соблюдением условий стерильности из девяти погребений курганного могильника эпохи бронзы Бейсужек-35 в Прикубанье, охранные раскопки которого проводились в 2017 г. под руководством кандидата исторических наук А.А. Клещенко. Были отобраны образцы тленов подстилок со дна могил и перекрытий могильных ям (более 30 образцов), а также образцы подскелетного грунта (20 образцов). В качестве контроля был использован усредненный образец верхнего слоя погребенной почвы.

Образцы грунта из средневековых погребений отбирались при раскопках курганного могильника Кременье также в 2017 году. В археологической литературе этот памятник известен давно, после раскопок шести курганов из группы В.А. Городцовым летом 1927 г. [Го-родцов, 1928, с. 20–22]. В 2013 г. в противопожарной распашке в межкурганном пространстве были обнаружены первые кремации, и с 2015 г. на памятнике проводятся стационарные раскопки [Сыроватко, Клещенко, 2017]. Для этого могильника установлен факт сочетания архаичного погребального обряда (грунтовые кремации, помещенные в небольшие ямки или рассыпанные по древней поверхности) с поздней датой – не ранее сер. XII в., то есть «вятичского» времени. Отмечена синхронность грунтовых кремаций курганной части могильника, параллельное существовавшие кладбища, составлявшие единый комплекс, в глубине «вятичской» территории и с «вятичскими» вещами [Сыроватко, Фомченко, 2015; Сыроватко, Клещенко, 2017]. Образцы для анализа грунтов были взяты из погребений-кремаций 8–10, из участков контакта слоя кремации (темно-серого песка с углем и кальцинированными костями) с материковым светло-серым или светло-желтым песком.

Методы исследования

Определение численности кератинолити-чеких грибов проводилось методом чашечного счета на шерстяном диске, который помещался на поверхность твердой питательной среды

Виноградского. Для изготовления дисков 100 % шерстяная ткань обрабатывалась гексаном в течение 1 часа для удаления примесей органических веществ. После высушивания ткань выдерживалась в течение 1 часа в концентрированной соляной кислоте для частичного разрушения кератина, чтобы полученный таким образом питательный субстрат давал возможность учитывать численность не только число колониеобразующих единиц (далее КОЕ) кератинолитических грибов, способных усваивать неповрежденный кератин, но и КОЕ кератино-фильных грибов, усваивающих первичные продукты его разложения [Marchisio, 2000]. Из промытой от кислоты и стерилизованной в автоклаве шерстяной ткани изготавливались диски диаметром 90 мм, по диаметру чашек Петри. Диски выравнивались утюгом и вторично стерилизовались в сухожаровом шкафу при температуре 160 °С в течение 3 часов.

Почвенную суспензию, приготовленную из грунтов погребальных подстилок, высевали на твердую питательную среду Виноградского следующего состава (г/л водопроводной воды): K2HPO4 – 1, (NH4)2SO4 – 1, MgSO4 – 0,5, NaCl – 0,5, агар – 20. После стерилизации в автоклаве в течение 1,5 ч при 1 атм., среда Виноградского разливалась в чашки Петри.

Для приготовления почвенной суспензии навеску грунта 1 г помещали в стерильную фарфоровую ступку. Далее из колбы, содержащей 100 мл стерильной водопроводной воды, к почве приливали одну каплю (100– 200 мкл). Полученную пасту растирали пальцем в стерильной перчатке до полного разрушения структурных агрегатов [Методы почвенной микробиологии ... , 1991], затем количественно переносили в колбы, доводя суспензию до 2-го разведения. На поверхность твердой питательной среды Виноградского наносили 50 мкл полученной суспензии, растирали шпателем и накрывали шерстяным диском, смоченным в отдельно подготовленной стерильной водопроводной воде. Чистым шпателем прижимали диск к поверхности среды до полного контакта. Затем чашки Петри закрывали и помещали в стерильные пластиковые пакеты с кусочком ваты, смоченным в стерильной воде для поддержания влажности. Рост кератинолитических грибов на шерстя- ном субстрате продолжался в течение 6–7 дней в термостате при температуре 26 °С. Численность кератинолитических грибов после подсчета их колоний на поверхности шерсти определяли по формуле:

N = a/vx 1000x100/т/Квл/1000, где N – численность кератинолитических грибов (тыс./г почвы); a – число колоний на поверхности диска; v – объем капли (мкл); 1000 – число мкл в 1 мл; 100 – второе разведение суспензии; m – масса навески грунта; Квл – коэффициент увлажненности почвы для расчета численности КОЕ кератинолитических грибов на грамм абсолютно сухого грунта.

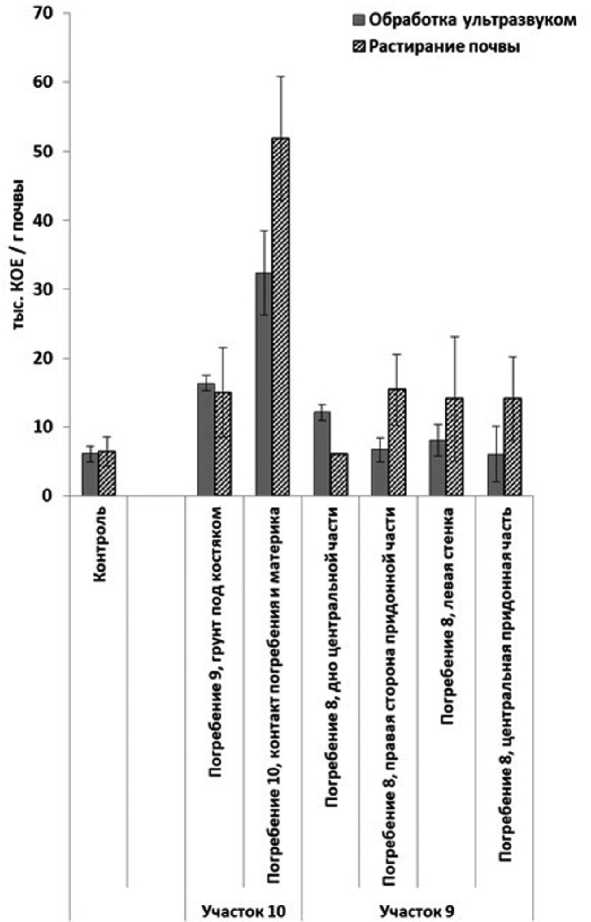

В эксперименте по проращиванию кератинолитических микроорганизмов сквозь шерстяные диски на среде Виноградского (рис. 1) мы обрабатывали почвенную суспензию ультразвуком, как это принято в почвенной микробиологии при использовании методов учета численности колониеобразующих единиц бактерий и актиномицетов на твердых питательных средах. Однако микробные колонии, прорастающие сквозь шерстяные диски, все без исключения оказались колониями кератинолитических грибов, тогда как колонии прокариот – бактерий и актиномицетов – на поверхности шерсти не были обнаружены ни в одном из случаев. В связи с этим был произведен повторный эксперимент, учитывающий особенности выращивания грибных колоний на твердых питательных средах. В повторном эксперименте образцы погребального грунта доводили до пастообразного состояния и растирали в фарфоровой ступке с соблюдением условий стерильности. Для нанесения почвенной суспензии на среду Виноградского в повторном эксперименте использовали второе разведение суспензии, так же, как и в первом эксперименте с ультразвуковой обработкой.

В могильнике Кременье в образцах фоновой почвы, отобранных из массива насыпи кургана, значения численности кератинолитических грибов после обработки ультразвуком были завышены вследствие дробления грибного мицелия, на что указывает достоверное уменьшение данного показателя в эксперименте без обработки ультразвуком. В нижней части горизонта АВ (38 см) численность керати- нолитических грибов во втором эксперименте составляла около 3 тыс. КОЕ/г почвы, ниже достигала 6–6,4 тыс. КОЕ/г почвы. Для образцов горизонта B на 75 см результаты экспериментов с ультразвуковой обработкой и без ультразвуковой обработки достоверно не различались, оставаясь на низком уровне. Средняя величина численности кератинолитических грибов 5,7 тыс. КОЕ/г почвы в нижних слоях фоновой почвы в горизонтах АВ и В на глубине 38–75 см была принята в качестве контрольного уровня при исследовании динамики данного показателя в грунтах из погребений, включающих остатки кремаций XII века.

В усредненном образце верхнего слоя погребенной фоновой почвы курганного могильника Бейсужек-35 кератинолитические грибы не были выявлены, поэтому их присутствие в погребальных грунтах считалось значимым даже при минимальной численности КОЕ.

Статистическую обработку данных проводили стандартными методами [Дмитриев, 1995].

Результаты и обсуждения

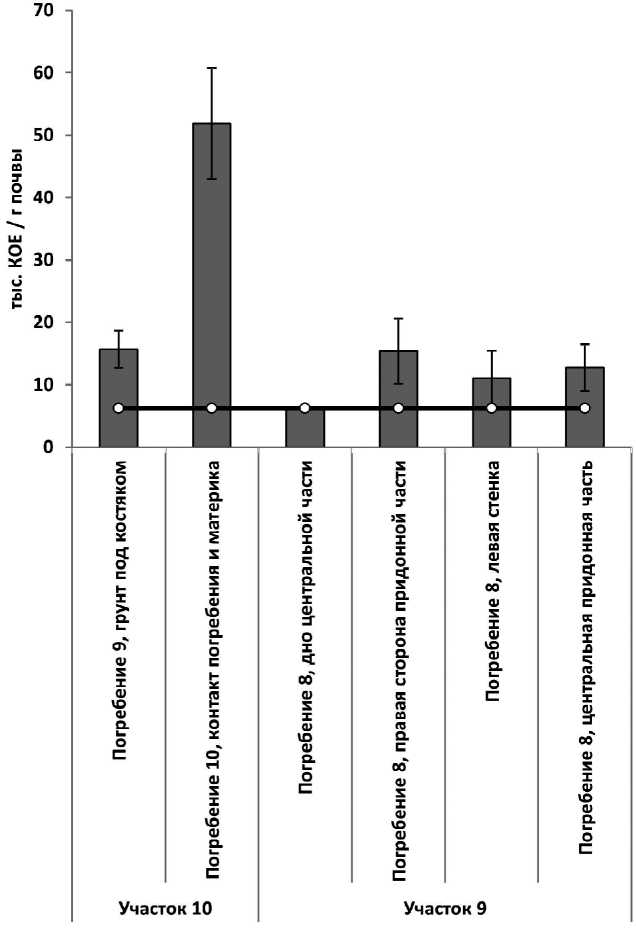

В погребальных грунтах могильника Кременье, содержащих кремированные останки (рис. 2), численность кератинолитических грибов в большей части случаев была выше контрольного уровня. Особенно высокие значения данного показателя были зафиксированы в грунте погребения 9, отобранном из-под костяка, и в грунте погребения 10 – на стыке погребения и материка (тара для переноса кремации). Здесь численность кератинолитических грибов составляла соответственно 17 и 52 тыс. КОЕ/г почвы, превышая контрольный уровень соответственно в 4 и 8 раз.

В грунтах погребения 8 (рис. 2) отмечено достоверное увеличение численности кератинолитических грибов в 2,5 и 2 раза по сравнению с контролем с правой стороны и в центре придонной части погребения. При этом в грунте, взятом с левой стенки погребения, увеличение данного показателя по сравнению с контрольным уровнем не выявлялось. В грунте со дна центральной части погребения численность кератинолитических грибов достоверно не отличалась от конт- рольного уровня, хотя была отмечена тенденция к некоторому ее увеличению – на 25 % по сравнению с контролем.

Поскольку температура горения при кремировании определяется как превышающая 750 °С, то материалы животного происхождения, входящие в состав самих кремированных останков при неполном сгорании, возможно исключить. Высокие значения численности кератинолитических грибов в образцах погребального грунта, содержащего кремированные останки, по-видимому, свидетельствуют о наличии материалов животного происхождения, используемых при транспортировке и захоронении кремированных останков, вероятно, емкостей из кожи или шерстяной ткани (войлока).

На рисунке 3 представлена численность кератинолитических грибов в подстилках и перекрытиях погребений, отнесенных к раннекатакомбной (5 погребений) и новотиторов-ской (4 погребения) культурам эпохи бронзы Прикубанья. Погребения, отнесенные к ранней катакомбной культуре, были обнаружены в курганах 2, 3, 4 и 6. В образце белого тлена, отобранного из погребения 7 кургана 2, кератинолитические грибы не выявлены, а в образце грунта без признаков тлена, который был отобран из этого же погребения, численность микроорганизмов данной группы была исчезающе мала.

В образцах тленов в местах предполагаемого присутствия подушки и подстилки (погребения 15 кургана 3) численность кератинолитических грибов варьировалась от 3 до 10 тыс. КОЕ/г почвы, при этом достоверно более высокой величиной данного показателя характеризовался тлен подстилки.

Из погребения 8 кургана 4 был отобран один образец, где численность кератинолитических грибов составила 3 тыс. КОЕ/г почвы. Из погребения 9 того же кургана были взяты два образца черного тлена в местах предполагаемой циновки спереди и сзади от костяка и один образец белого тлена за пределами циновки. Белый тлен характеризовался отсутствием КОЕ кератинолитических грибов, а в образцах черного тлена они были обнаружены, причем в образце, взятом перед скелетом, численность данной группы достигала 7 тыс. КОЕ/г почвы. В тленах из погребения 15 кургана 6

раннекатакомбной культуры численность кератинолитических грибов была сравнительно высокой: здесь ее значения варьировались от 9 до 20 тыс. КОЕ/г почвы. При этом наибольшей величиной данного показателя характеризовался тлен с охрой.

Погребения новотиторовской культуры были найдены в курганах 3 и 6. В погребении 19 кургана 3 максимальная численность КОЕ кератинолитических грибов была зафиксирована в образце тлена со следами древесины, тогда как в образце тлена, отобранном со дна погребения, величина данного показателя была в 4,5 раза меньше, а в образце тлена над погребением КОЕ кератинолитических грибов обнаружены не были. В погребении 29 того же кургана из мест предполагаемой подстилки было отобрано два образца тлена с различной окраской. В образце коричневого тлена численность кератинолитических грибов составляла 5 тыс. КОЕ/г почвы, а в образце белого тлена наличие микроорганизмов данной группы не было зафиксировано.

Из погребения 6 кургана 6 изучено три образца предполагаемой подстилки на различном удалении от скелета. Здесь численность кератинолитических грибов варьировалась от 3 до 13 тыс. КОЕ/г почвы и была максимальной в образце грунта, отобранного в 10 см от скелета. В более удаленных от костей местах отбора образцов тлен на дне характеризовался существенным варьированием численности кератинолитических грибов среди отдельно взятых повторностей микробиологического анализа.

В погребении 7 того же кургана было обнаружено 7 вариантов тлена различной локализации и окраски; кроме того, в некоторых образцах тлена было выявлено наличие охры и древесных остатков. Максимальной численностью кератинолитических грибов здесь характеризовался образец бурого тлена, обнаруженного за головой погребенного. Этот бурый тлен заметно отличался от окружающего грунта погребальной ямы по цвету и по степени выраженности; причем значительная поверхность, по которой он был распределен, могла свидетельствовать о создании на дне погребального ложа из шерсти или кожи.

Тлен перекрытия, обнаруженный на костях погребенного, тлен у колен со следами охры и тлен на деревянных элементах перекрытия характеризовались различной окраской и высокой численностью кератинолитических грибов, значения которой здесь варьировались от 40 до 60 тыс. КОЕ/г почвы.

Образец тлена, отобранный справа у локтя погребенного, отличался желто-бурым цветом и сравнительно невысокой величиной данного показателя. Тлен вокруг ямы на уровне погребенной почвы характеризовался исчезающе малой численностью кератинолитических грибов. Отсутствие микроорганизмов данной группы было зафиксировано только в одном из образцов, взятых из погребения 7 – в образце с максимальным содержанием охры.

Однако желтый тлен у колен со следами охры характеризовался высокой численностью кератинолитических грибов – до 60 тыс. КОЕ/г почвы. Это может указывать на использование в погребальном обряде подстилки из шерсти или кожи, которая была окрашена охрой. В целом, величины численности кератинолитических грибов в тленах подстилок и перекрытий погребения 7 кургана 6 в несколько раз превышали максимальные значения данного показателя для всех ранее рассмотренных погребений. По-видимому, при сооружении перекрытия поверх настила из дерева здесь могла быть использована шкура животного или шерстяная ткань, на что указывает высокая численность кератинолитических грибов в розоватом тлене перекрытия. Свидетельство о наличии такого же материала было зафиксировано и в самом погребении – на это указывает высокая численность КОЕ кератинолитических грибов в тлене со следами охры, и особенно – чрезвычайно высокая численность микроорганизмов данной группы в буром тлене за головой погребенного.

Заключение

Впервые использован метод оценки численности кератинолитических грибов в грунтах из погребений с трупоположением и кремациями с целью реконструкции использования изделий из шерсти в погребальном обряде.

Высокие значения численности кератинолитических грибов в образцах погребального грунта, содержащего средневековые кремированные останки (выше фоновых в 4– 8 раз), позволяют предполагать наличие материалов животного происхождения, используемых при транспортировке и захоронении кремированных останков.

Микробиологический анализ тленов из погребений эпохи бронзы позволяет говорить том, что наличие тлена интенсивной бурой и темной окраски указывает на исходное присутствие изделий из шерсти или кожи в убранстве погребального ложа и при создании перекрытий могильных ям.

В образцах неокрашенного или белесого тлена численность кератинолитических грибов была значительно ниже либо таковые не фиксировались. Можно предполагать, что белесые тле-ны остаются от подстилок растительного происхождения, в то время как темноокрашенные тле-ны остаются от изделий из шерсти и кожи.

На уровне тенденции можно отметить увеличение численности кератинолитических грибов в грунте, отобранном под коленями и ступнями, по сравнению с образцами грунтов какой-либо другой локализации. По-видимо-му, это может указывать на использование обуви из шерсти и кожи.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Численность кератинолитических грибов в образцах кремированных погребений при различном режиме обработки почвенной суспензии (с. Кременье, раскоп 1, 2017)

Fig. 1. The number of keratinolytic fungi in samples of cremated burials at different modes of processing soil suspension (Kremenye village, excavation 1, 2017)

Рис. 2. Численность кератинолитических грибов в образцах кремированных погребений, содержащих кремированные останки (с. Кременье, раскоп 1, 2017)

Fig. 2. The number of keratinolytic fungi in samples of cremated burials containing cremated remains (Kremenye village, excavation 1, 2017)

I тыс. КОЕ / г почвы

|

30 |

60 |

90 |

120 |

|

|

белый тлен |

К2, П7 |

|||

|

без тлена |

К2, П7 |

|||

|

тлен у головы |

} КЗ, П15 |

|||

|

тлен подстилки |

3 КЗ, П15 |

|||

|

тлен |

К4, П8 |

|||

|

тлен перед костяком |

К4, П9 |

|||

|

тлен позади костяка |

К4, П9 |

|||

|

за пределами циновки |

К4, П9 |

|||

|

охра |

ZZEH кб, ms |

|||

|

тлен за головой |

□ Кб, П15 |

|||

II тыс. КОЕ / г почвы

|

тлен над погребением |

30 60 90 120 |

|

КЗ, П19 |

|

|

тлен со следами древесины |

■ КЗ, П19 |

|

тлен со дна погребения |

} КЗ, П19 |

|

белый тлен |

КЗ, П29 |

|

коричневый тлен |

] КЗ, П29 |

|

тлен 30 см от костяка |

■ — Кб, П6 |

|

тлен 20 см от костяка |

} Кб, П6 |

|

тлен 10 см от костяка |

23 кб, ne |

|

бурый тлен за головой |

~ Кб, П7 |

|

перекрытие на костях |

+ Кб, П7 |

|

желтый тлен у колен |

^^^■~ Кб, П7 |

|

дерево |

+ Кб, П7 |

|

желто-бурый тлен у локтя |

■ Кб, П7 |

|

тлен вокруг ямы |

Кб, П7 |

|

охра |

Кб, П7 |

Рис. 3. Численность кератинолитических грибов в тленах из погребений эпохи бронзы:

I – раннекатакомбная культура, II – новотиторовская культура

Fig. 3.The number of keratinolytic fungi in the ashes from the burials of the Bronze Age: I – early catacomb culture, II – Novotitorovka culture

Список литературы Подходы к выявлению изделий из шерсти по численности кератинолитических микроорганизмов в грунтах древних и средневековых погребений

- Борисов А. В., Петерс С., Чернышева Е. В., Коробов Д. С., Рейнхольд С., 2013. Химические и микробиологические свойства культурных слоев поселений Кобанской культуры (XIII-IX вв. до н.э.) в окрестностях г. Кисловодска//Вестник археологии, антропологии и этнографии. № 4 (23). С. 142-154.

- Бусова В. С., 2017. Текстиль из курганов скифского времени в долине реки Ээрбек (центральная Тува)//Поволжская археология. № 3 (21). С. 318-328.

- Городцов В. А., 1928. Археологические исследования в Коломенском и Каширском уездах. М.: Издательство 1-го Московского государственного университета. 22 с.

- Демкин В. А., Демкина Т. С., Удальцов С. Н., 2014. Реконструкция погребальной пищи в глиняных сосудах из курганных захоронений с использованием фосфатного и микробиологического методов//Вестник археологии, антропологии и этнографии. № 2 (25). С. 148-159.

- Дмитриев Е. А., 1995. Математическая статистика в почвоведении. М.: Изд-во МГУ. 320 с.

- Иванова А. Е., Марфенина О. Е., Кислова Е. Е., Зазовская Э. П., 2006. Микологические характеристики культурного слоя средневекового поселения на дерново-карбонатных почвах//Почвоведение. № 1. С. 62-71.

- Марфенина О. Е., Горбатовская Е. В., Горленко М. В., 2001. Микологическая характеристика культурных слоев почв древнерусских поселений//Микробиология. Т. 70, № 6. С. 855-859.

- Методы почвенной микробиологии и биохимии, 1991. М.: Изд-во МГУ. 304 с.

- Сыроватко А. С., 2014. Могильники с кремациями на Средней Оке второй половины I тыс. н.э.//Российская археология. № 4. С. 48-61.

- Сыроватко А. С., Клещенко Е. А., 2017. Грунтовые погребения-кремации XII века: новые исследования курганного могильника Кременье//Археология Подмосковья: материалы научного семинара. Вып. 13. М.: ИА РАН. С. 45-56.

- Сыроватко А. С., Фомченко Э. Э., 2015. Курганная группа в Кременье -новый археологический сюжет//Оки связующая нить: археология Среднего Поочья: материалы VII-VIII региональной научно-практической конференции. Ступино: Ступинский историко-художественный музей. С. 132-138.

- Шишлина Н. И., 1999. Текстиль эпохи бронзы Евразийских степей.//Труды Государственного исторического музея. Вып. 109. М.: ГИМ. 253 с.

- Шайхиев И. Г., 2017. Шерсть и отходы ее переработки в качестве сорбционных материалов//Вестник технологического университета. № 21 (20). С. 139-150.