Подковообразная фибула из Коломны

Автор: Кулаков В.И., Сыроватко А.С.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Публикации и полевые исследования

Статья в выпуске: 215, 2003 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14327934

IDR: 14327934

Текст статьи Подковообразная фибула из Коломны

В.И. Кулаков, А.С. Сыроватко

ПОДКОВООБРАЗНАЯ ФИБУЛА ИЗ КОЛОМНЫ

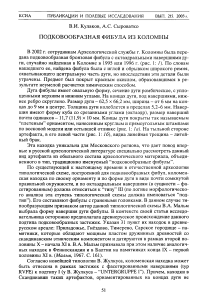

В 2002 г. сотрудникам Археологической службы г. Коломны была передана подковообразная бронзовая фибула с октаэдральными навершиями дуги, случайно найденная в Коломне в 1995 или 1996 г. (рис. 1:7). По словам нашедшего ее, найдена фибула была с иглой и обрывком широкого ремня, охватывающего центральную часть дуги, но впоследствии эти детали были утрачены. Предмет был покрыт красным окислом, образовавшимся в результате неумелой расчистки химическим способом.

Дуга фибулы имеет овальную форму, сечение дуги ромбическое, с уплощенными верхним и нижним углами. На концах дуги, под навершиями, нижнее ребро скруглено. Размер дуги - 62,5 х 66,2 мм, ширина - от б мм на концах до 9 мм в центре. Толщина дуги колеблется в пределах 5,2-6 мм. Навер-шия имеют форму куба со срезанными углами (октаэдр), размер наверший почти одинаков - 11,7 (11,9) х 10 мм. Концы дуги покрыты так называемым “плетеным” орнаментом, нанесенным круглым и прямоугольным штампами по восковой модели или остывшей отливке (рис. 1: 1а\ На тыльной стороне артефакта, в его левой части (рис. 1: 76), видна линейная трещина - литейный брак.

Эта находка уникальна для Московского региона, что дает повод впервые в русской археологической литературе специально рассмотреть данный вид артефакта из обильного состава археологического материала, объединенного в тип, традиционно именуемый “подковообразные фибулы”.

По существующей к настоящему времени в отечественной археологии типологической схеме, построенной для подковообразных фибул, коломенская находка по своему орнаменту и по форме дуги в виде почти сомкнутой правильной окружности, и по октаэдральным навершиям (в сущности - фа-сетированным) должна относиться к “типу” III (по логике морфологического анализа эта ступень типологической схемы должна именоваться “подтип”). Его составляют фибулы с гранеными головками. В данном случае типообразующим признаком автор данной типологической схемы В.А. Мальм выбрала форму навершия дуги фибулы. В контексте своей статьи исследовательница осторожно предполагала древнерусское происхождение данного подтипа подковообразных застежек. Указан 31 пункт их находок в древнерусском ареале: Приладожье, Гнёздово, Тимерево, Сарское городище - памятники, которые обладают мощным пластом дружинных древностей со скандинавским этническим компонентом и датируются в рамках второй половины X - начала XI в. В.А. Мальм признавала при этом наличие аналогичных находок в Фенноскандии и в Балтии на памятниках конца IX - первой половины XI в. (Мальм, 1967. С. 161).

Согласно новейшей типологии В. Жулкуса, коломенская находка может быть отнесена в рамках застежек с фасетированными навершиями (typ RVFE) к подтипу I (у В. Жулкуса - “UNTERGRUPPE I”). Причем, находки в Скандинавии таких артефактов, орнаментированных на концах дуги не

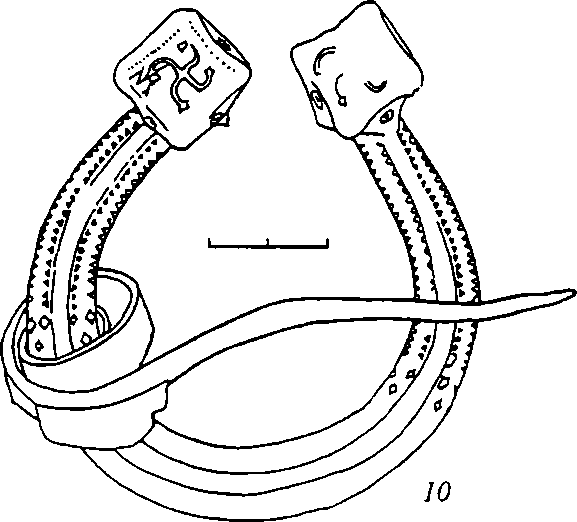

Рис. 1. 1 - Бронзовая фибула из г. Коломны. 2 - Бронзовая фибула из воинского погребения 56 могильника При-шманчай (Кретингский р-н Литовской Республики). 3 - Бронзовая фибула из могильника Страчюнай (Шяуляйский р-н Литовской Республики)

“плетеным” орнаментом (характерный для ряда памятников Скандинавии и Самбии косицеобразный декор в стиле Еллинг), а в виде оттисков треугольного пуансона (декор типа “волчий зуб”), В. Жулкус считает балтским “импортом” (Zulkus, 1997. S. 172). Напротив, у подковообразных фибул RVFE, своим изготовлением связанных с Северной Европой, прилегающие к навер-шиям части дуги украшены, как правило, косицеобразным орнаментом, намеченным еще на восковой модели (?) и акцентированным по бронзовой отливке при помощи “зубчатого колесика” и круглого пуансона (реже - при помощи циркульного орнамента). Фибулы с таким декором и с шестиугольным сечением дуги в Скандинавии имеют навершия дуги в виде кубов со скошенными углами. Такие артефакты сведены А. Карлссоном в подтип FAC:US и отнесены для острова Готланд к периоду С, охватывающему IX-X вв. (Carlsson, 1988. Р. 22, 70).

Согласно выводу М. Мюллера-Вилле, основанному на серьезном анализе сравнительного материала, подковообразные застежки RVFE, появляясь в начале IX в. в Финляндии и на Аландских островах, в IX-X вв. распространяются в Приладожье, на Готланде и в юго-восточной Скандинавии, а также в ареале балтов (Miiller-Wille, 1988. S. 759). Правда, немецкий коллега этот вывод сделал относительно артефактов, концы дуг которых были орнаментированы в стиле “волчий зуб”, в массе возникшем в Юго-Восточной Балтии эпохи викингов (Кулаков, 1999. С. 205).

На коломенской фибуле представлен “плетеный” орнамент, украшающий подковообразные застежки RVFE в материале X в. (Muller-Wille, 1988. S. 760), происходящем из раскопок на Готланде в куршском и прусском ареалах. Известная исследовательница балтского орнамента А. Блюэне считает, что такой орнамент мог возникнуть не только (скорее - не столько) на Готланде, а, скорее всего, на землях Литовского Взморья в куршской культурной среде (Bliujene, 1999. Р. 129, 130). На первый взгляд, наличие в исторической области Куршяй подковообразных фибул RVFE как собственно подтипа К. FAC:US (рис. 1:2- Nagevicius, 1935. Lent. II), так и их дериватов, относящихся к подтипу К. TRA:KSW (рис. 1:3- Puzinas, 1938. Pav. 93), подтверждает вывод уважаемой литовской коллеги. Согласно любезному сообщению А.З. Таутавичюса, таких фибул (в основном - подтипа К. TRA:KSW) в Западной Литве найдено десять. Правда, на куршских фибулах косицеобразный декор, как правило, заменяется “волчьим зубом” и отсутствует промежуточная форма развития фибул между подтипами FAC:US и TRA:KSW. Эта форма, к которой весьма близка коломенская находка, представлена лишь на могильниках Готланда и на курганно-грунтовом могильнике Кауп (полуостров Самбия, ныне Зеленоградский р-н Калининградской обл.).

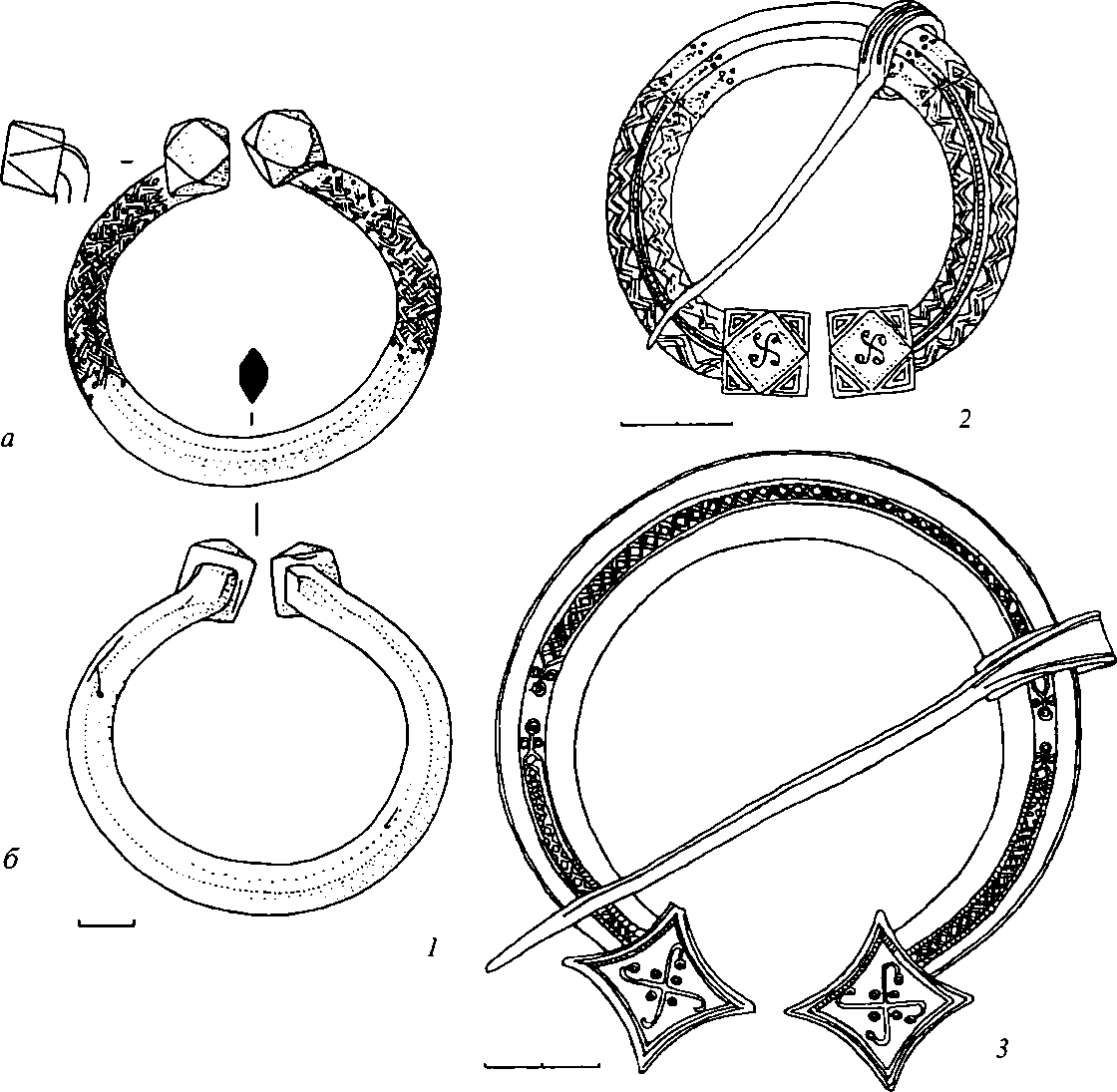

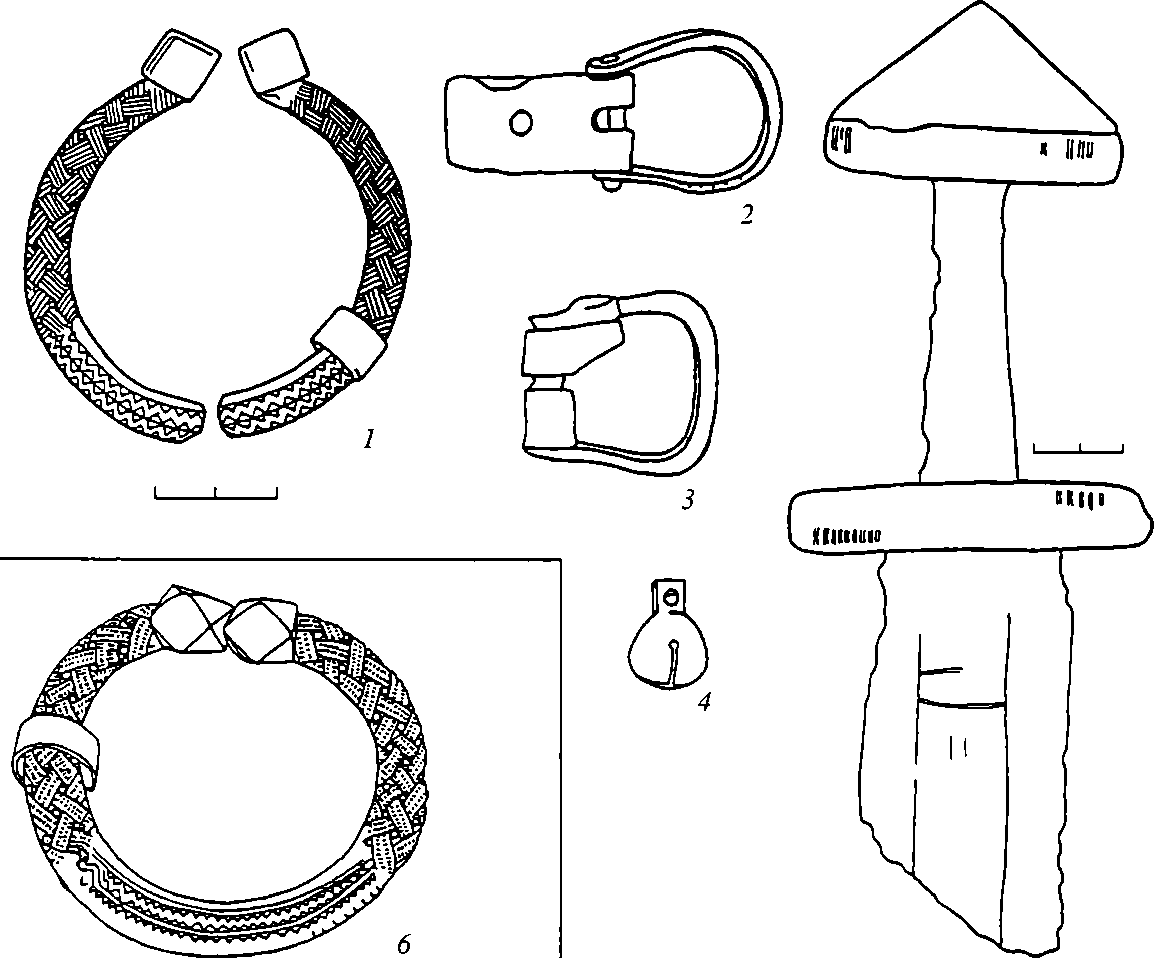

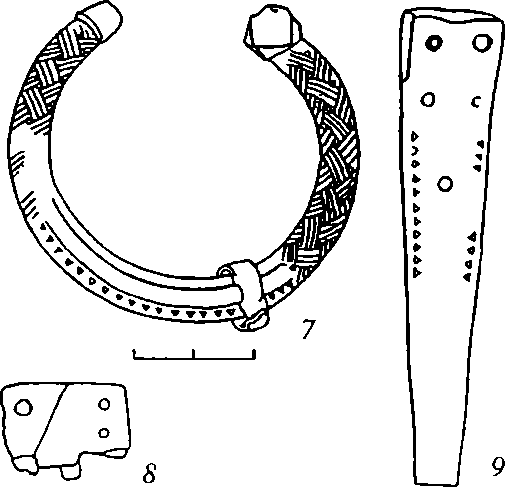

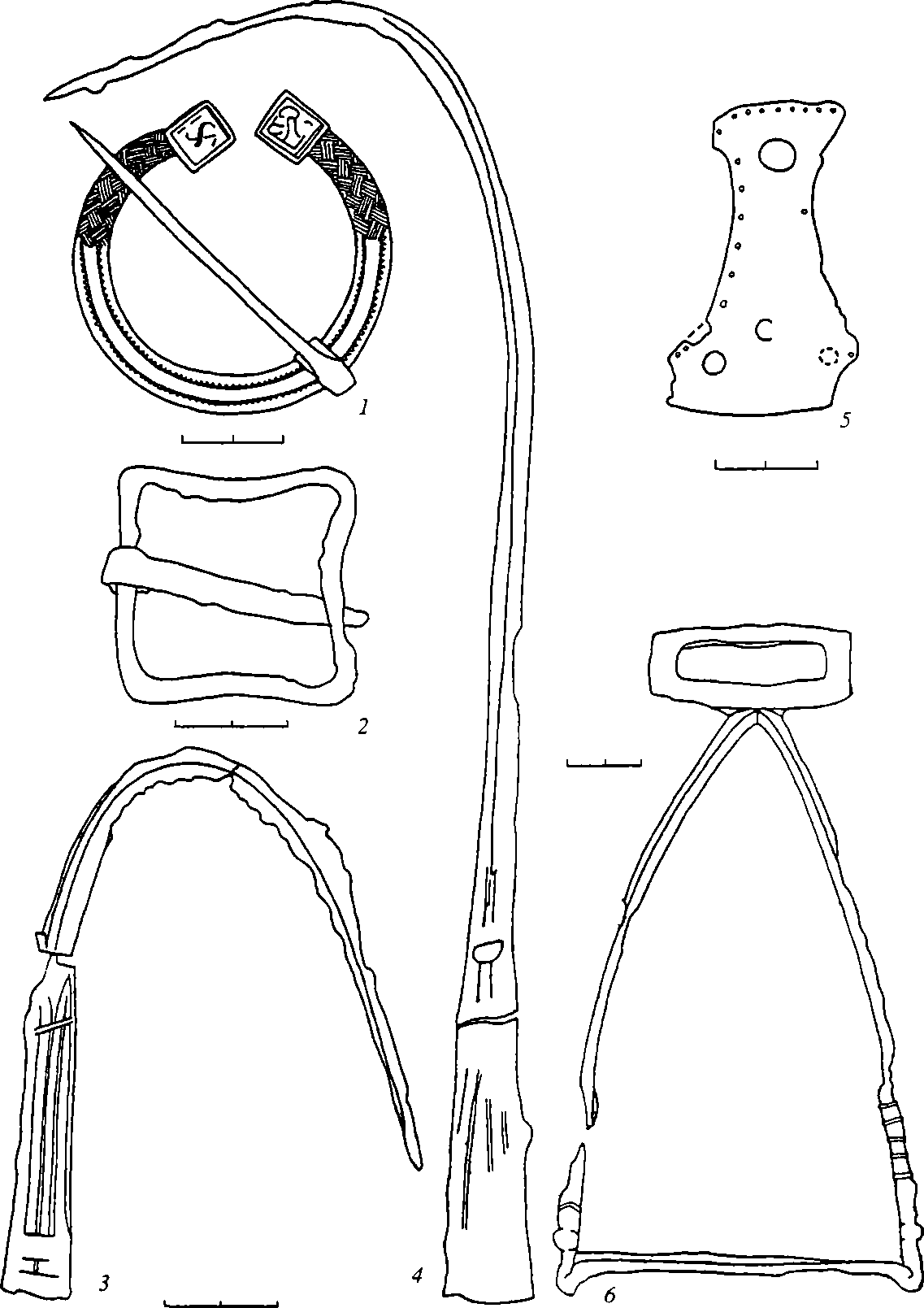

Упомянутая промежуточная стадия развития, отраженная в коломенской находке, характеризуется наклоном октаэдральных наверший дуги относительно продольной оси ее дрота. Если более ранний относительно этого артефакта подтип К. FAC:US характерен параллельностью боковых граней наверший этой оси (рис. 1: 2), то навершия застежек позднейшего подтипа TRA: KSW (конец периода С/ок. 950-1000 гг. - Carlsson, 1988. Р. 70) повернуты относительно своих упомянутых выше прототипов в среднем на 45° (рис. 1: 3). Более того, вместо октаэдров эти навершия представляют собой воронкообразные фигуры. На их фоне коломенская фибула выглядит вполне архаичной, находя весьма близкие аналогии в материалах могильника Кауп. Среди погребений с фибулами подтипа К. FAC:US (рис. 2, 3) наиболее близки анализируемой находке фибулы из курганов Pr. Mus. Inv. Nr V.170.7971:6 (рис. 2) и Pr. Mus. Inv. Nr V.146.7746:12 (рис. 3). Правда, навершия их фибул - не октаэдральные, а уже стремящиеся к воронковидным. Оба эти комплекса, в состав которых входят мечи типа J.P. Н и V, датируются по ним временем ок. 875-ок. 925 гг. (Кулаков, 1989. С. 88), входя, таким образом, в группу погребений Каупа фазы 900-950 гг., для которой характерны подковообразные фибулы с косицеобразным орнаментом, представляющие, в отличие от области Куршяй, все этапы (рис. 2, 3) своего типологического развития (Кулаков, 1989. С. 95). Погребальные комплексы, собранные на о. Готланд Леной Тунмарк-Нилен (Thunmark-Nylen, 1995), не про-

Рис. 2. Наборы погребального инвентаря с бронзовыми фибулами типа RVFE могильника Кауп (Зеленоградский р-н Калининградской обл.)

1-5 - инвентарь из кургана без №, Inv. Nr Pr.M V. 170.7971:6 U - бронзовая фибула; 2, 3 - бронзовые пряжки; 4 - бронзовый бубенчик; 5 - обломок меча); 6 - бронзовая фибула из кургана 140; 7-9 - инвентарь из кургана без №, Inv. Nr Pr.M 111.259.2009:АЗ; 10 - бронзовая фибула из кургана без № Inv. Nr Pr.M. V.99.7391

Рис. 3. Инвентарь кургана без №, Inv. Nr Рг. М. V.146.7746:12 могильника Кауп

/ - бронзовая фибула; 2 - железная пряжка; 3,4- железные наконечники копий; 5 - железная накладка от ведра; 6 - стремя с бронзовой (?) инкрустацией (точнее - следами таушировки)

тиворечат предложенной датировке фибул из Каупа. Такое сходство тенденций в развитии материальной культуры в X в. для Самбии и Готланда (заодно - и для ареала куршей, в меньшей степени - для Бирки -Thunmark-Nylen, 2000. Р. 173) неудивительно: все они еще с финала эпохи великого переселения народов были объединены не только посредством торговых и культурных контактов, но и через матримониальные узы (Kulakov, 2000. Р. 290, 291). Для этих трех соседящих через балтийские волны регионов даже состав бронзовых сплавов, из которых изготовлялись подковообразные фибулы группы RVFE, был аналогичным (Nagevicius, 1935. Р. 92). Поздние, уже сугубо скандинавские формы фибул группы RVFE появляются в X - начале XI в. в восточных районах балтского ареала, где, как и во всех упомянутых выше случаях, были одиночной застежкой мужской одежды в составе весьма престижного убора (Радиньш, 2001. С. 103). Войдя в набор балтского этнографического убора под именами seges (лит.) и sakta (латв.), эти артефакты являются вещественными свидетельствами интернациональной культуры дружин Балтии.

Каков археологический контекст этой находки?

Заметим, что само место находки фибулы, известное с точностью до нескольких десятков метров, весьма примечательно. В археологической литературе эта часть кремля Коломны носит название “городище Блюдечко”. Со времени первых крупномасштабных раскопок в Коломне, проведенных Н.П. Милоновым в 1935-1936 гг., именно эта территория, занимающая мыс р. Коломенки при ее впадении в р. Москву, считается древнейшим участком города (Милонов, 1948).

Регулярные исследования, проводимые в Коломне в течение последних тринадцати лет, позволяют со всей определенностью утверждать, что возникновение самого города может быть отнесено ко второй половине XII в., т.е. ко времени первого упоминания Коломны в Лаврентьевской летописи (Мазуров, 2001. С. 274). Таким образом, сама фибула примерно на два столетия древнее самого города. Поэтому более вероятна связь анализируемой находки с иным кругом древностей, представленным лепной неорнаменти-рованной керамикой ромейского или близкого ему типа.

Н.П. Милоновым в 1935 г. на “Блюдечке” были исследованы остатки жилища, отнесенного им к позднедьяковской культуре (Милонов, 1948). Годом позже М.В. Талицкий, проводя разведку на нижней Москве-реке и москворецком течении Оки, открыл немалое число памятников, также отнесенных им к позднедьяковским древностям. Однако оба исследователя интерпретировали результаты своих работ, следуя представлениям науки того времени, относя к позднедьяковской любую лепную гладкостенную керамику. За начало славянской колонизации при этом принималось появление культуры курганов. Мы уже обращали внимание на то, что ни в публикации Н.П. Милонова, ни в полевых дневниках М.В. Талицкого не содержится никаких фактов, указывающих на позднедьяковскую принадлежность всех открытых памятников, включая “Блюдечко” (Сыроватко, 2001а. С. 23). Напротив, описанный Н.П. Милоновым керамический комплекс “Блюдечка”, представленный в том числе профилированными горшками и сковородками, скорее соответствует раннеславянской культуре роменско-боршевского типа (Сыроватко, 2001а. С. 16). Существование же поселения ромейского типа на “Блюдечке” после раскопок 1990-х годов уже не вызывает сомнений (Мазуров, 2001. С. 254). Таким образом, фибулу следует, на наш взгляд, связывать именно с этим древнейшим слоем “Блюдечка”, дата которого до находки фибулы определялась в довольно широких пределах: концом I - началом II тыс. В данном случае сама фибула позволяет точнее определить время существования раннеславянского поселения в Коломне. Вышеизложенное позволяет сделать относительно фибулы, случайно найденной в Коломне, следующие выводы:

-

1. Данная подковообразная застежка относится к группе фибул с куби-ческими/фасетированными навершиями (группа RVFE) и занимает промежуточное место между подтипами К. FAC:US и К. TRA:JRA.

-

2. Дата коломенской фибулы, в принципе несколько архаичной, нежели датированные находки на Каупе (рис. 2; 3), в любом случае не выходит за пределы их датировки и может соответствовать первой половине X в. Правда, учитывая 1250 км, пролегших между Коломной и Самбией, в Московском регионе анализируемая фибула могла появиться позже, может быть, даже после 950 г.

-

3. Коломенская фибула позволяет уточнить дату раннеславянского поселения на территории Коломенского кремля, являясь, по сути, первой находкой, имеющей столь определенную дату.

-

4. Находка в Коломне фибулы, происхождение которой связывается с Юго-Восточной Балтией (возможно, именно с полуостровом Самбия), дополнительно указывает на пока мало исследованные, но очевидно существовавшие связи между Балтийским и Московским регионами на раннем этапе существования Древнерусского государства, в сложении и укреплении которого весьма заметна лепта полиэтничных обитателей Янтарного берега эпохи викингов (Кулаков, Иов, 2001. С. 8 3; Кулаков, Витязь, 2001. С. 197).