Подвеска из клыка медведя из раскопок Хотылёво 2

Автор: Гаврилов К.Н., Боескоров Г.Г., Мащенко Е.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 230, 2013 года.

Бесплатный доступ

Описана первая нижняя собака бурого медведя (Ursus arctos L.), найденная на участке Хотильово 2 восточной культуры граветов. У корневого раздела caninetooth есть надрезы на нем, что позволяет интерпретировать этот объект точно как приятель. То, как зубы этого медведя были бы приостановлены, отличается от того, что используется для зубов обычных или арктических лисиц, которые имеют отверстия, выполненные через корневую секцию, и были обнаружены на участке Хотылово-2. Техника, используемая для вырезания горизонтальных бороздок через корень, отличается от метода, используемого на аналогичных объектах, найденных на участках Восточного верхнего палеолита в Западной Европе. Также представлено описание археологического контекста находки. Обсуждаются различия в морфологии бурых медведей и клыки львов эпохи плейстоцена (Panthera spelaea), а также вариации в размерах клыков различных подвидов современных и плейстоценовых медведей в Евразии. На основе измерений сделаны выводы относительно пола, возраста и размера медведя с сайта Хотылёво-2.

Верхний палеолит, восточный граветт, стоянка хотылёво 2, под-веска из клыка медведя, млекопитающие позднего плейстоцена, плейстоценовыйбурый медведь

Короткий адрес: https://sciup.org/14328556

IDR: 14328556

Текст научной статьи Подвеска из клыка медведя из раскопок Хотылёво 2

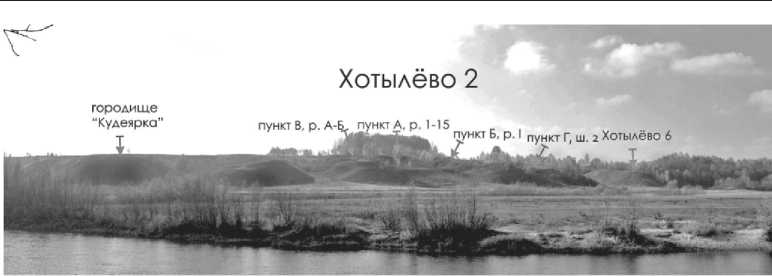

Исследования верхнепалеолитической стоянки Хотылёво 2, проводившиеся в 2006-2011 гг., привели к обнаружению нового участка распространения культурного слоя этого памятника, обозначенного как пункт В ( Гаврилов, Воскресенская , 2012) (рис. 1). В 2010 г. на этом месте при работах на площади раскопа Б была обнаружена подвеска, изготовленная из клыка плейстоценового бурого медведя ( Ursus arctos L.)1. Подвески из клыков животных, в том числе хищников, широко известны на памятниках ранней и средней поры верхнего палеолита на европейском континенте в целом и в частности – на территории Русской равнины. Типичными являются подвески, изготовленные из зубов песца, лисицы, волка ( Житенёв , 2007). В частности, в 1970 г. Ф.М. Заверняевым на стоянке Хотылёво 2 (пункт А) была найдена целая серия подвесок из клыков и резцов песца с пробитыми в корневой части зубов отверстиями ( Заверняев , 1977).

Однако подвески из клыков медведей довольно редки, и находка из Хоты-лёво 2 – первая подобного рода вещь для этого памятника. Среди памятников восточного граветта, расположенных на территории Русской равнины, известны также две подвески из клыков медведя, найденные при раскопках старого комплекса Авдеевской стоянки ( Гвоздовер , 1953. С. 211). В Среднем Поднепровье подвески из зубов медведя, в том числе с кольцевыми насечками, были найдены при раскопках стоянок поздней поры верхнего палеолита Гонцы и Межиричи ( Яковлева , 2013. С. 128, 129)2.

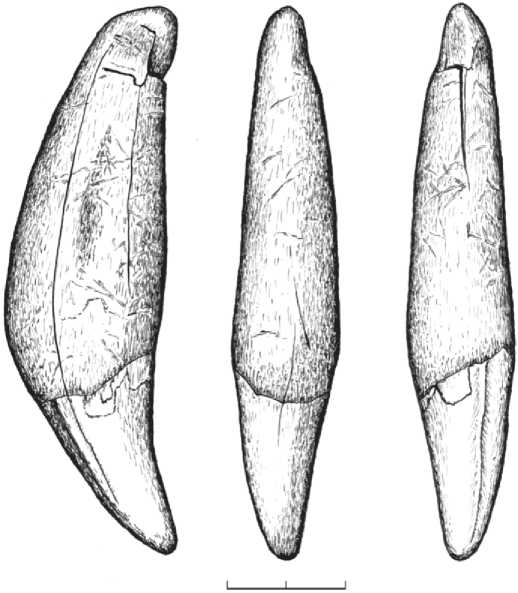

Описание

Для изготовления подвески, обнаруженной на стоянке Хотылёво 2 в 2010 г. (рис. 2; см. цв. вклейку, рис. XXII, 1 ), был использован правый нижний клык крупного хищного млекопитающего. Общая сохранность клыка хорошая, хотя на нем имеется несколько продольных трещин. На нижней части корня имеются поперечные надрезы, сделанные человеком. Концевая часть корня кро-

Рис. 1. Панорама памятников археологии у западной окраины с. Хотылёво. Снимок сделан с левого берега р. Десны ме поперечного кольцевого надреза, возможно, была незначительно укорочена, ее поверхность имеет хорошо видимые следы обработки (см. цв. вклейку, рис. XXII, 2). Кроме того, поверхностный слой корневой части с внутренней стороны частично снят, вплоть до поперечного надреза (см. цв. вклейку, рис. XXII, 3). В этом месте имеет выраженную морфологию канавка, широкая и с пологими краями. Канавка, по-видимому, служила для обвязывания предмета. Именно на этом основании клык интерпретируется как подвеска. Тем не менее, следует отметить, что такое оформление не совсем типично для изделий, включаемых в данную категорию. При раскопках грота Оленя в Арси-сюр-Кюр в слое, относящемся к шательперрону, были обнаружены подвески из зубов животных, в том числе клыков хищников, с поперечной прорезанной канавкой в корневой части (Bosinski, 1990; Вишняцкий, 2008). Подвески с поперечно прорезанными канавками известны в настоящее время и в ориньякских памятниках Европы (White, 2002; 2007). Хотылёвская подвеска отличается от шательперрон-ских и ориньякских тем, что ее канавка не выражена столь явно и скорее обозначена поперечными надрезами, а не смоделирована ими.

Клык принадлежит взрослому (половозрелому) животному. Максимальная длина клыка с корнем (табл. 1, измерение 1) – 93,3 мм. Коронка имеет минимальные следы стирания, и эмаль на клыке практически не стерта, но корневой канал полностью закрыт.

Поверхность клыка имеет следы прокрашивания минеральными соединениями из вмещающего слоя, о чем свидетельствует изменение его естественного цвета: большая часть корня – темно-коричневого, почти черного цвета; верхняя его часть – светло-коричневого цвета; основание коронки клыка – черного цвета, и только концевая часть клыка имеет естественный молочно-белый цвет.

По таким признакам морфологии клыка, как изогнутость коронки наружу и назад, большая мощность корня и относительно небольшая длина коронки по сравнению с длиной корневой части, при исключительно крупных размерах зуба, можно установить, что это нижний клык правой половины нижней челюсти. «Залощенность» от соприкосновения с жирными поверхностями минимальная. На задней части клыка имеется режущий край, расширяющийся от

Рис. 2. Подвеска из клыка медведя. Рисунок А.В. Трусова конца клыка к основанию. На конце клыка режущий край выступает примерно на 0,5 мм, а у его основания – примерно на 1 мм.

Размеры (табл. 1) этого клыка намного превосходят таковые волка Canis lupus L. (длина нижнего клыка которого менее 60 мм, а переднезадний диаметр основания коронки клыка - до 17 мм: неопубликованные данные Г.Г. Боескоро-ва), поэтому они сравнивались с размерами нижних клыков только двух видов хищных млекопитающих, обитавших во второй половине позднего плейстоцена на территории современной Брянской обл.: пещерного льва ( Panthera spelaea : Goldfüss, 1810) и бурого медведя.

Археологический контекст

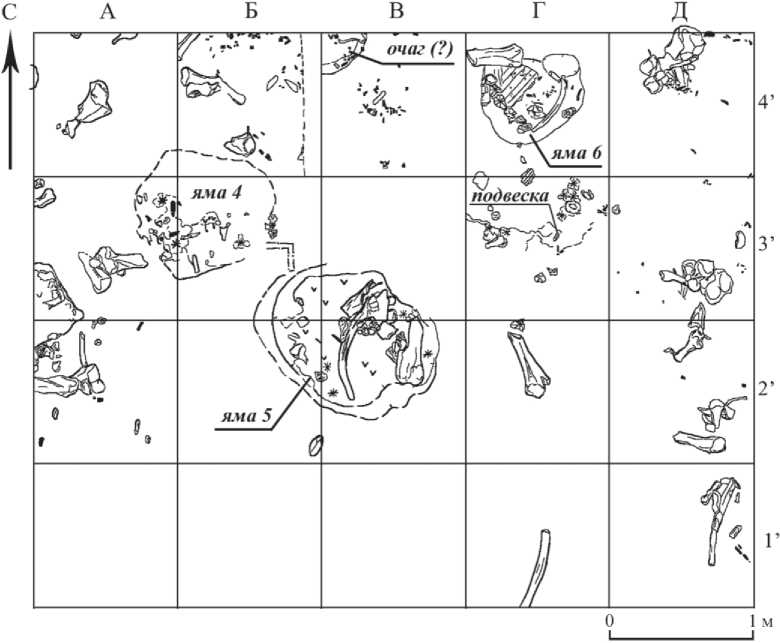

Подвеска обнаружена на площади раскопа Б, где был изучен комплекс объектов, структурообразующими элементами которого являются неглубокие, округлые в плане ямы3, заполненные преимущественно костями мамонта, а также вкопанные кости мамонта, предварительно специально фрагментированные

Таблица 1. Размеры (мм) нижних клыков современного и плейстоценового львов и бурого медведя

|

Q О S й 2 5 1 s |

5! |

m |

|||||||||

|

5 68 >S a « >s § a о U |

a |

^ |

OX |

||||||||

|

s |

31 m |

ll^ |

3$ |

sii |

mH |

7I7 9IS |

0 Ten ’“'loo |

||||

|

1 |

а S |

||||||||||

|

a |

Ox |

7 |

Ox |

||||||||

|

1 |

а -H 2 |

7§ oo| v^ |

73 °|7 |

w |

7^ |

Ус" |

7j°- |

7^ |

|||

|

a |

m |

хо |

СП |

en |

cn |

||||||

|

eq ч^ ® g 85 >S 05 к |

s |

1 |

а S |

8 |

"T^ coir-,. |

9 o' ^|о |

7iB |

^14, ^>lvx |

gl |

m|3 |

|

|

a |

m |

ХО |

en |

^ |

CD |

||||||

|

1 |

а -H 2 |

ll |

AS A 40 |

til7 |

^jm |

7j|' |

7k 71 m |

7^ |

|||

|

a |

^ |

CD |

|||||||||

|

s |

^ЧН 00 loo |

A |

7^ |

7^ |

^7 |

ml 41. |

COIT, 0-11 0 mjS |

||||

|

66 s$ is U |

1 |

а S |

|||||||||

|

a |

m |

CD |

CD |

cn |

|||||||

|

1 |

а -H 2 |

o ^ 0x1^7 |

mi =o ml О ^^ |

T-h ^[S |

^со ^'я |

77 co o_ |

^rn |

7^ |

|||

|

И s a 55 3 rT 3 в о S |

О « s я g Я а в И s CQ 4 §=§ |

о с « а § Я о В 5 Ч® а |

3§ S s M s S щ О s Й >5 o « О 2 к S ® Д & S' . о о СП К С |

^ я 8 В 5 § ч S =s g Ч я § К я ^ о |

s с а |

S * 0 s >s О а CC 0

S i |

Oh 5 57 я VO § s 3 ® g |

s Oh s 0 X ЧТ я > K^r |

|||

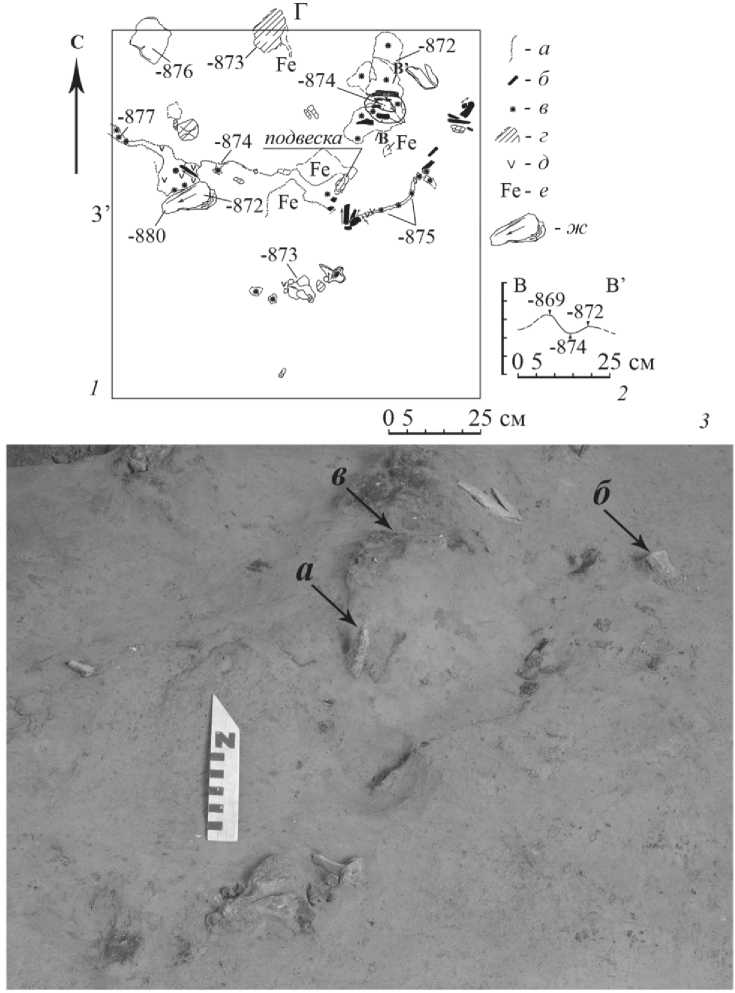

Рис. 3. Хотылёво 2, пункт В. План расположения археологических объектов на площади раскопа Б

( Гаврилов, Воскресенская , 2012). Помимо ям и вкопанных костей мамонта на вскрытом участке также зафиксированы скопления костного угля, расколотого кремня и охры (рис. 3).

Подвеска из клыка медведя планиграфически связана со скоплениями археологического материала, располагавшимися на кв. Г/3’, а также на границе кв. Г-Д/3’ (рис. 4, 1 ). Эти скопления зафиксированы к юго-востоку от ямы 6, в основании культурного слоя на уровне от -869 до -877 см от постоянного репера. Они представляли собой небольшие концентрации предметов из расщепленного кремня, фрагментов костей животных, отдельных костных угольков и отчетливо выраженных охристых пятен. Последние встречались в основном в северо-восточном секторе кв. Г/3’, однако часть охристых вкраплений также зафиксирована в западной половине квадрата. Почти все пятна охры связаны с углубленными объектами. В одном случае это была небольшая ямка овальной в плане формы (11x8,5 см, глубина около 4 см) в северо-восточном секторе. Стенки ямки наклонные, дно вогнутое (рис. 4, 2 ). Ямка была заполнена практически полностью охрой, в которой также находились кремневые плас-

Рис. 4. Археологический контекст подвески из клыка медведя

1 – план культурного слоя на кв. Г/3’; 2 – профиль ямки с охрой в СВ секторе кв. Г/3’; 3 – культурный слой в СВ секторе кв. Г/3’, стрелками отмечены: а – подвеска из клыка медведя в вертикальном положении; б – позвонок мамонта, маркирующий верх заполнения ямки с кремневыми пластинами и раковиной моллюска; в – ямка в скоплении охры тины и микропластины. Охра распространялась от ямки к северу и юго-западу. Во втором случае повышенная концентрация охры была связана с трещиной, пересекавшей квадрат Г/3’ примерно по его середине, с небольшим смещением к северу. В западной и центральной части квадрата трещина проходила по линии ЗСЗ–ВЮВ. Далее, в восточной части квадрата, она поворачивала на северо-восток. Практически на месте поворота трещины и была зафиксирована в вертикальном положении подвеска (рис. 4, 3), первоначально, во время расчистки, рассматривавшаяся только как клык медведя, поставленный корневой частью вверх. На клык медведя замыкалась полоска ожелезнения, которая маркировала северный борт трещины, противоположный окрашенному охрой. Однако после поворота трещины «южный» борт, как выяснилось, был не только окрашен охрой. На нем зафиксировано скопление костного угля размерами 16×7,5 см, толщиной около 1 см. Костный уголь залегал на окрашенной охрой поверхности. В углистом скоплении и рядом с ним залегали предметы из расщепленного кремня. Расщепленный кремень зафиксирован и на дне трещины. Возможно, трещина была преднамеренно расширена и слегка модифицирована людьми для укладки кремней и высыпки охры и угля. Ширина трещины – от 6 до 10 см, глубина – около 5 см. Стенки крутые, северный борт после поворота – почти вертикальный, дно узкое (2–4 см), выположенное. Северо-восточный конец трещины замыкался на небольшую ямку округлой в плане формы, заполненную слабо гумусированным суглинком. Диаметр ямки по верху – 19 см, глубина 7 см, стенки пологие, дно вогнутое. Верхняя часть заполнения включала вертикально уложенные кремневые пластины, поверх которых залегал позвонок (крестцовый или первый хвостовой) мамонта (см. цв. вклейку, рис. XXIII, 1). На дне этой ямки обнаружена половинка крупной ископаемой раковины морского моллюска с оббитыми краями, уложенная внешней поверхностью вниз, в виде чаши (см. цв. вклейку, рис. XXIII, 2)4. В эту раковину был помещен фрагмент кости крупного млекопитающего (предположительно часть черепа), в которую упирались нижние концы вертикально стоящих кремневых пластин. На раковину замыкалась прослойка ожелезнения, какой-либо окрашенности охрой не прослеживалось.

Особенности археологических объектов, с которыми пространственно связана подвеска, дают основания для заключения о ритуальном характере действий обитателей стоянки, в результате которых данный предмет попал в культурный слой.

Методика определения систематической принадлежности клыка и использованные методы работы

Пещерный лев пока не определен в фауне крупных млекопитающих Хоты-лёво 2. А.А. Чубур определил для раскопа А только одну кость как остатки пещерного медведя ( Ursus spelaeus Rosenmüller, 1794), тогда как остатки бурого медведя определялись на этом памятнике неоднократно ( Чубур , 2006; Gavrilov et al. , 2013). В составе фауны Хотылёво 2 определены также другие крупные хищники: песец Alopex lagopus L., лиса Vulpes vulpes L., росомаха Gulo gulo L., волк Canis lupus L. ( Чубур , 2006). Остатки хищных млекопитающих из Хотылё-во традиционно рассматриваются как остатки охотничьей добычи, о чем может свидетельствовать позвонок росомахи с фрагментом наконечника из Авдеево (Там же).

Сравнение клыка из Хотылёво 2 с пещерным медведем не проводилось, т. к. этот вид, скорее всего, никогда не обитал на территории Русской равнины в позднем плейстоцене ( Саблин , 2002). Единственное сообщение об одном образце, отнесенном к U. spelaeus , с Русской равнины известно со стоянки Мезин ( Громов , 1948). В противоположность пещерному медведю, пещерный лев (плейстоценовый лев), хотя и не найден пока в Хотылёво 2, был распространен на территории Брянской обл. в позднем плейстоцене и определен на ряде стоянок на этой территории ( Бурова , 2002). Поэтому сравнение клыков плейстоценового льва с клыком из Хотылёво 2 было необходимо для определения систематической принадлежности хищника, для чего использована небольшая выборка клыков плейстоценового льва P. spelaea . Как дополнительный сравнительный материал рассмотрены размеры клыков современного африканского и азиатского льва Panthera leo L. (табл. 1).

Для сравнения привлекались клыки P. spelaea из коллекций Геологического музея Института геологии алмаза и благородных металлов СО РАН (ГМ ИГАБМ, Якутск), Музея мамонта НИИ прикладной экологии Севера СевероВосточного федерального университета им. М.К. Аммосова (ММ, Якутск), Эколого-палеонтологического лагеря школьников (ЭПЛШ, п. Усть-Татта, Таттинский р-н), краеведческих музеев поселков Бетенкёс (Верхоянский р-н) и Ытык-Кюель (Таттинский р-н) в Республике Саха (Якутия). Материалы по современному льву изучены в коллекциях Зоологического института РАН (ЗИН РАН, Санкт-Петербург) и Научно-исследовательского Зоологического музея МГУ им. М.В. Ломоносова (ЗМ МГУ, Москва), а по современному бурому медведю – в коллекциях ЗИН РАН, ЗМ МГУ и Института биологических проблем криолитозоны СО РАН (ИБПК СО РАН, Якутск). При измерении клыков бралось семь промеров по разработанной Г.Г. Боескоровом схеме (рис. 5). Измерялись клыки только взрослых (половозрелых) особей. В связи с тем что клыки P. leo , P. spelaea и U. arctos имеют отчетливые половые различия в размерах ( Turner , 1984; Kurtén , 1985; Baryshnikov, Boeskorov , 2001; Барышников , 2007), параметры самцов и самок рассматривались отдельно, что было сделано и для определения половой принадлежности клыка из Хотылёво.

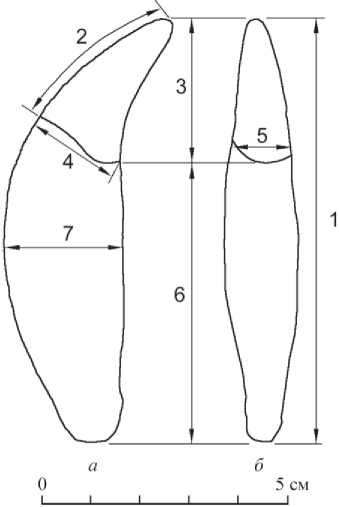

Рис. 5. Схема промеров клыка у медведей ( Ursus / Spelarctos ) и крупных кошачьих хищников ( Panthera / Felis )

1 - длина полная по прямой линии с корнем; 2 – длина коронки по изгибу передней части; 3 – длина коронки по прямой линии сзади; 4 - переднезадний диаметр основания коронки; 5 – поперечный (буккальнолингвальный) диаметр коронки; 6 – длина корня клыка (вместе с шейкой); 7 - наибольшая переднезадняя ширина корня

Результаты сравнения и исследования клыка из Хотылёво 2

При метрическом изучении материала по львам и бурому медведю установлено, что длина коронки клыка (табл. 1, измерение 2) у самцов P. spelaea и P. leo больше, чем у самцов U. arctos . Кроме того, у бурого медведя основание коронки и шейка корня крайне массивные и этот признак очень хорошо выражен на экземпляре нижнего клыка из Хотылёво 2. В то же время, значение длины коронки клыков самок львов может перекрываться с аналогичными размерами клыков самцов U. arctos . Главной отличительной чертой в размерной характеристике нижних клыков львов и бурого медведя являются их пропорции, выражающиеся в установленном индексе длины коронки: для клыков львов (по-видимому, и для всех крупных кошачьих) характерна более длинная часть коронки, составляющая в среднем более 40% от всей длины зуба. У бурого медведя (как у самцов, так и у самок) длина коронки относительно короче и составляет менее 40% от длины зуба.

Клык из Хотылёво имеет очень крупные размеры, некоторые из них (длина клыка, длина корня, наибольшая переднезадняя ширина корня) превышают таковые современного U. arctos из исследованной нами выборки, содержавшей всего несколько экземпляров крупного подвида с Камчатки (U. a. piscator Pucheran, 1855). Другие размеры приближаются к максимальным показателям самцов последнего (например, размеры коронки) (табл. 1). В то же время, длина коронки экземпляра из Хотылёво 2 не достигает минимальных значений даже для самок пещерного льва. Индекс длины коронки клыка из Хотылёва (34,3%) позволяет уверенно определить его как клык бурого медведя. Большие поперечные диаметры этого зуба свидетельствуют о том, что он принадлежал самцу, причем очень крупной особи.

Таким образом, по указанным особенностям морфологии и пропорциям коронки и клыка исследованный клык из Хотылёво 2 несомненно принадлежал очень крупному молодому половозрелому самцу бурого медведя. Отмечено, что у современного бурого медведя уже на четвертом-пятом году жизни клыки бы- вают сильно стертыми (Бромлей, 1965). Судя по этим данным, медведь из Хоты-лева был моложе – возможно, трехлетнего возраста.

Очень крупные размеры исследованного клыка согласуются с данными о том, что плейстоценовые бурые медведи Русской равнины отличались более крупными размерами, чем обитающий здесь в настоящее время подвид бурого медведя U. arctos arctos . Во время днепровского оледенения среднего плейстоцена в бассейне Камы и Волги обитал гигантский бурый медведь U. arctos kamiensis Verestchagin, 1959, череп которого превосходил по размерам черепа наиболее крупных современных подвидов: U. a. beringianus von Middendorff, 1851 (юг Дальнего Востока России), U. a. piscator Pucheran, 1855 (Камчатка) и U. a. middendorffi Merriam, 1896 (Аляска) ( Верещагин , 1973; Барышников , 2007). Увеличение размеров у U. arctos в плейстоцене северных областей Европы соответствует правилу Бергмана ( Барышников , 2007). По-видимому, эта тенденция сохранялась длительное время, т. к. очень крупные медведи встречались на территории современных Новгородской, Псковской и Воронежской областей вплоть до конца неолита ( Верещагин , 1973). Таким образом, и клык из Хоты-лёво 2, очевидно, относится к одной из наиболее крупных морф бурого медведя. Размеры клыка позволяют предполагать, что по размерам он не уступал современному подвиду камчатского бурого медведя, а его вес мог быть не менее ½ тонны.

Размеры животного, из клыка которого была изготовлена подвеска, могут служить косвенным свидетельством в пользу предположения об особом отношении обитателей Хотылёво 2 к самой подвеске. Сакральное отношение к этому предмету подтверждается и археологическим контекстом находки. Не менее значимым фактом следует считать также и то, что на Русской равнине подобные подвески найдены при раскопках Авдеевской стоянки – памятника костен-ковско-авдеевской культуры. Эта аналогия представляется симптоматичной на фоне находки двойной женской статуэтки, каждая из фигур которой выполнена в соответствии с костенковским каноном ( Гаврилов , 2011; 2012). Оба предмета относятся к одному и тому же комплексу объектов, структура которого в свою очередь является типичной для Хотылёво 2. В данном случае мы сталкиваемся с новым проявлением пространственной вариабельности культуры внутри восточного граветта, которое требует своего объяснения.

Авторы глубоко признательны за помощь при работе с остеологическими сравнительными коллекциями сотруднику ЗИН РАН Г.Ф. Барышникову, ученому секретарю ЗМ МГУ Н.Н. Спасской и заведующему Сектором териологии ЗМ МГУ С.В. Крускопу (ЗМ МГУ). Исследования К.Н. Гаврилова поддержаны грантом РФФИ 12-06-00375-а, Е.Н. Мащенко – РФФИ 11-04-00933-а, 12-06-00375-а и Программой фундаментальных исследований Президиума РАН.

Список литературы Подвеска из клыка медведя из раскопок Хотылёво 2

- Барышников Г. Ф., 2007. Медвежьи (Ursidae)//Фауна России и сопредельных стран. СПб.: Наука. Нов. сер. № 147. 542 с.

- Бромлей Г.Ф., 1965. Медведи юга Дальнего Востока СССР. М.; Л.: Наука. 118 с.

- Бурова Н.Д., 2002. Особенности формирования костного скопления остатков млекопитающих на верхнепалеолитическом поселении Юдиново//Особенности развития верхнего палеолита Восточной Европы: Костенки в контексте палеолита Евразии. СПб. Вып. 1. С. 213-217.

- Верещагин Н.К., 1973. Краниологическая характеристика современных и ископаемых медведей//Зоол. журн. Т. 52. Вып. 6. С. 920-930.

- Вишняцкий, 2008. Культурная динамика в середине позднего плейстоцена и причины верхнепалеолитической революции. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та. 251 с.

- Гаврилов К.Н., 2011. Новые произведения искусства малых форм из раскопок стоянки Хотылёво 2 (пункт В)//КСИА. Вып. 225. С. 231-240.

- Гаврилов К.Н., 2012. Двойная статуэтка из раскопок стоянки Хотылёво 2: контекст, иконография, композиция//Stratum plus. № 1: В начале начал/Ред. Л.Б. Вишняцкий. С. 279-292.

- Гаврилов К.Н., Воскресенская Е.В., 2012. Новый комплекс верхнепалеолитической стоянки Хотылёво 2: пространственная структура и стратиграфия культурного слоя//КСИА. Вып. 227. С. 71-83.

- Гвоздовер М.Д., 1953. Обработка кости и костяные изделия Авдеевской стоянки//Палеолит и неолит СССР/Ред. А.П. Окладников. М.; Л. (МИА. № 39.) С. 192-226.

- Громов В.И., 1948. Палеогеографическое и археологическое обоснование стратиграфии континентальных отложений четвертичного периода на территории СССР//Тр. Ин-та геол. наук АН СССР. Вып. 64. 520 с.

- Заверняев Ф.М., 1977. Новая верхнепалеолитическая стоянка на реке Десне//СА. № 4. С. 142-161.

- Житенёв В.С., 2007. Подвески из зубов животных ранней и средней эпох верхнего палеолита Русской равнины//Проблемы каменного века (к юбилею М.Д. Гвоздовер)/Науч. ред. Н.Б. Леонова; ред. Е.В. Леонова. М.: Дом еврейской книги. С. 40-61.

- Саблин В.М., 2002. Фауна крупных млекопитающих центра Русской Равнины в позднем плейстоцене, среднем голоцене//Особенности развития верхнего палеолита Восточной Европы: Костенки в контексте палеолита Евразии. СПб. Вып. 1. С. 213-217.

- Чубур А.А., 2006. Охота в палеолите: историография и современное состояние источников (по материалам бассейна Десны)//Русский сборник. Вып. 2-3. (Тр. каф. отечественной истории Брянского гос. ун-та.) С. 105-114.

- Яковлева Л.А., 2013. Найдавнiше мистецтво України. Київ: Стародванiй Свiт. 288 с.: 246 iл.

- Baryshnikov G., Boeskorov G., 2001. The Pleistocene cave lion, Panthera spelaea (Carnivora, Felidae) from Yakutia, Russia//Cranium. Vol. 18. № 1. P. 7-24.

- Bosinski G., 1990. Homo sapiens: L'histoire des chasseurs du Paleolithique superieur en Europe (40 000-10 000 avant J. C.). Paris: Editions Errance. 282 p.

- Gavrilov K.N., Voskresenskaya E.V., Maschenko E.N., 2013. A survey of the Khotylevo 2 -Point V site: 2005-2011 investigations//World of Gravettian Hunters: Intern. Conf. (Krakow, Poland, 25th-28th June 2013): Abstracts & Guide Book/Ed. P. Wojtal. Krak0w. P. 19-22.

- Gvozdover M., 1995. Art of the Mammoth Hunters: The Finds from Avdeevo//Oxbow Monograph. 49. Oxford: Oxbow Books. 186 p.

- Kurten B., 1985. The Pleistocene lion of Beringia//Annal. Zool. Fennici. Helsinki. Vol. 22. P. 117-121.

- Turner A., 1984. Dental sex dimorphism in European lions (Panthera (Leo) spelaea) of the Upper Pleistocene: paleoecological and paleoethological implications//Annal. Zool. Fennici. Helsinki. Vol. 21. P. 1-8.

- White R.W., 2002. Observations technologiques sur les objets de parure//B. Schmider (ed.). L'Aurignacien de la grotte de Renne: Les fouilles d'Andre Leroi-Gourhan a Arcy-sur-Cure (Yonne). XXXIVe Suppl. a Gallia Prehistoire. P. 257-266.

- White R.W., 2007. Systems of personal ornamentation in the early Upper Palaeolithic: Methodological challenges and new observations//P. Mellars, K. Boyle, O. Bar-Yosef, Ch. Stringer (eds). Rethinking the Human Revolution: New Behavioural and Biological Perspectives on the Origin and Dispersal of Modern Humans. Cambridge, UK: McDonald Institute for Archaeological Research. (McDonald Institute Monographs.). P. 287-302.