Подвески-амулеты: пунктирная линия от Античности к Средневековью

Автор: Жилина Н.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археология средневековья и нового времени

Статья в выпуске: 245-2, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье проведен анализ идентичных по форме подвесок-амулетовв виде геометрически разделенной сферы, относящихся к разному времени: I-V вв.и IX-X вв. Предложена типология, основанная на конструктивной и орнаментальной разработке формы вещи, позволяющая проводить общий сравнительный анализ. Правильно построенные изделия, возникшие в процессе технического творчества, получали магическое значение, рассматриваясь как модели или образцы строения мира и вещей. Эта общая предпосылка делала подобные вещи амулетами.В разных культурах возникали и более конкретные значения символа. Форма возникла в ювелирном деле Рима и взята за образец крымскими мастерами позднеантичного и раннесредневекового периода, в процессе подражания произошло упрощение конструкции и орнаментации. Византийские филигранные изделия использовались в качестве образцов при становлении древнерусского ювелирного дела. На этот путь пунктирно указывает филигранная подвеска-амулет из Керчи IX-X вв. На основании навыков филигранного дела древнерусские мастера самостоятельно проходят путь складывания рациональной конструкции бусин.

Подвески, амулеты, сфера, строение, орнаментальное деление, образец, магическое значение

Короткий адрес: https://sciup.org/14328361

IDR: 14328361

Текст научной статьи Подвески-амулеты: пунктирная линия от Античности к Средневековью

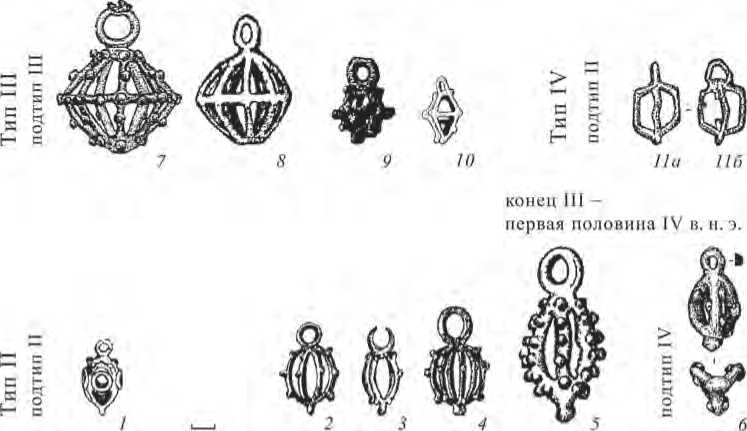

В состав богатого инвентаря разрушенного погребения IX–X вв. у церкви Иоанна Предтечи в Керчи входит серебряная подвеска с позолотой и сканью. Вещь пока не находит современных или близких по времени аналогий, ей трудно указать прототипы, а также изделия, происходящие от данной формы. Но при этом известны аналогичные по форме вещи других эпох, назначение и культурный контекст которых довольно хорошо определяется.

Нам представляется, что данный конкретный случай может быть показательным методическим примером для изучения тех археологических находок, которые в своих конкретных условиях оказываются или действительно уникальными, или, возможно, оторванными от объясняющего их роль контекста.

Подвеска имеет почти шарообразную, но слегка удлиненную форму. Эта удлиненность формируется за счет нижнего конусообразного выступа и завершающей его гранулы зерни. Это позволило Т. И. Макаровой определить ее как подвеску-колокольчик. Возможно, она была подвешена к головному убору ( Макарова , 2005. С. 346–354. Рис. 3, 6 ).

Сходные подвески известны широко и в территориальном, и хронологическом отношении. Это бронзовые литые ажурные подвески, поверхность которых орнаментально разделена, в образовавшиеся части вписаны окружности, каркас изделия украшен рельефными округлыми декоративными элементами.

Анализу данной категории материала посвящена обстоятельная статья Л. А. Рыжовой. Автор прослеживает распространение подвесок в эпоху железного века и античности, более подробно публикуя и классифицируя крымский материал (общее количество учтенных экземпляров составляет 35). Изделия трактуются как амулеты, высказывается версия об их символическом значении ( Рыжова , 2005).

Наиболее древний пласт идентичного материала дает эпоха латена – I тыс. до н. э. Идентичные подвески характерны для римских погребений первых веков н. э.

Крымские изделия датируются в целом I–V вв. н. э. Некоторые более ранние вещи конца I – начала II в. н. э. близки кельтским (Там же. С. 283. Рис. 1, 1–6 ). Они характеризуют позднескифское и позднесарматское время ( Храпунов , 2007. С. 34, 40. Рис. 3, 6, 7 ).

Это интересный период для анализа вопроса о связях в материальной культуре между поздней античностью и ранним Средневековьем.

Идентичность подвесок по форме неполная, но общее сходство с подвеской из керченского погребения наблюдается. Значительная часть подвесок из ЮгоЗападного Крыма имеет удлиненную или удлиненно-каплевидную форму. Материал и техника также более просты и характеризуют массовое производство: бронза и литье.

Группы материала, выделенные в типологии, предложенной Л. А. Рыжовой, соответствуют реальным хронологическим и территориальным группам материала. Наиболее ранние и сложные изделия типа I по Л. А. Рыжовой локализуются в районе рек Качи, Альмы и Бельбек, неизвестны в районе Херсонеса. Следующие типы и варианты автор считает упрощениями, распространенными более широко. Сделаны важные наблюдения относительно развития подвесок: общее конструктивное и орнаментальное упрощение, возрастание грубости изготовления. Данной типологией можно пользоваться для интерпретации нового материала ( Рыжова , 2005. С. 283, 284).

В то же время, с точки зрения строгости самой типологии, объединение вещей в типологические подразделения выглядит недостаточно обоснованно: типы не имеют четких определений, деление на варианты не доведено до конца, в один вариант объединяются изделия с разным орнаментальным членением (Там же. Рис. 1, 1–6 ).

В данной статье предлагается типология, основанная на конструктивной и орнаментальной разработке формы изделия, в данном случае – сферы. Такая типология представляется важной, поскольку с ее помощью возможен сравнительный анализ типологически сходного материала разных эпох и регионов. Это позволит уточнить представление о различных сторонах развития изделий, а также подойти к вопросу определения предпосылок идентичности изделий разных регионов. Типология включает некоторые потенциально возможные типологические подразделения, пока не представленные в материале. Она позволит и выйти за рамки данной категории, подобный принцип классификации может быть применен к вещам, в основе которых лежит сфера. К типологическому анализу подключены отдельные находки из раскопок И. Н. Храпунова из могильника Нейзац (Храпунов, 2007).

Отдел можно выделять по общей конструкции изделия – на жесткой петле. В нашей категории пока все известные изделия закреплены на жесткой петле (условный отдел 1), но может встретиться и другая конструкция, например с ушком на шарнире.

Типы традиционно выделяются по форме: I – шарообразная; II – овальная в сечении или удлиненно-каплевидная; III – биконическая или овально-коническая; IV – с прямоугольным продольным сечением. Основное распространение имеют первые два типа.

Для характеристики конструктивного и орнаментального членения поверхности вводится раздел подтипа, основанный на виде орнаментального членения изделия. Именно уровень подтипа позволит выделить для наблюдения аспекты развития конструкции и основной орнаментальной схемы.

Выделены подтипы: I – деление пополам одной горизонтальной окружностью (пока в материале не представлен); II – деление двумя вертикальными окружностями (умножение вертикальных окружностей можно обозначать дополнительными индексами или литерами); III – деление тремя взаимоперпендикулярными окружностями; IV – деление тремя полуокружностями; V – поверхностное деление на три основных части (усложнение данной схемы может также детализироваться с помощью индексов). Варианты выделяются по особенностям, деталям орнаментальной композиции, на уровне варианта можно наблюдать орнаментальное развитие.

Типологическое развитие в рамках данных подразделений показано основными вариантами на таблицах с учетом хронологии распространения изделий, известных по археологическим памятникам, в основном погребальным. Изделия приведены к одному масштабу, что также немаловажно для их сопоставления (рис. 1, 2).

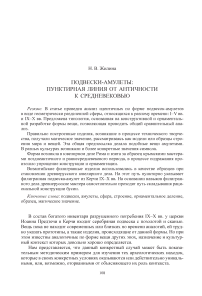

Тип I (рис. 1) представлен изделиями подтипов: II (рис. 1, 6 , 7 ); III (рис. 1, 1–3 ) с датами от конца I по III в. н. э.; V (рис. 1, 4 , 5 ) конца I – начала II в. н. э.

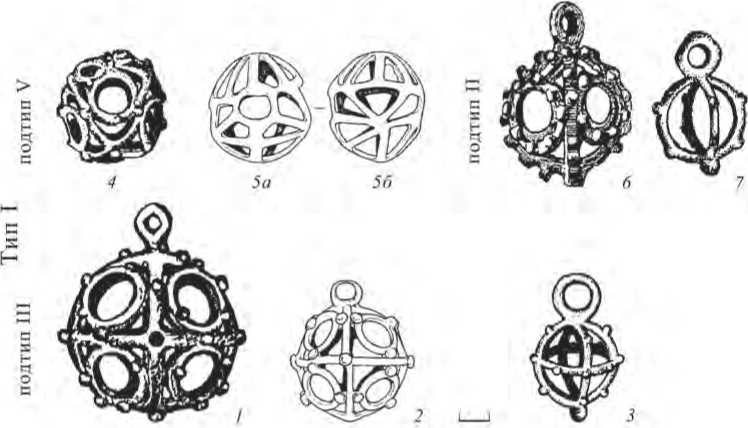

Тип II представлен изделиями подтипов: II (рис. 2, 1–5 ) с датами от конца I по первую половину IV в.; IV (рис. 2, 6 ) – конец III – первая половина IV в. н. э.

Тип III представлен подтипом III (рис. 2, 7–10 ) с умножением вертикальных делений (от 8 до 12) с датами от конца I по III в. н. э.

Тип IV единичен и представлен вариантом подтипа II (рис. 2, 11 ) III– V вв. н. э.

Выявляется, что тип I наиболее близко отражает внешним обликом филигранные экземпляры, которые, вероятно, были прототипами данных подвесок, и их круг нуждается в точном очерчивании. Орнаментальной особенностью конец I - начало II в. н. э.

11-111 вв. н. э.

Рис. 1. Подвески типа I (шарообразные) из могильников Крыма

1 – Усть-Альма, склеп 88; 3, 4 – Заветное; 6 – Бельбек IV, погребение 223а; 7 – Совхоз X, могила 23 (по: Рыжова , 2005. Рис. 1, 1, 3, 6 ; 2, 10 ; 4, 2 ); 2, 5 – Нейзац, могила 103 (по: Храпунов , 2007. Рис. 3, 6, 7 )

всего типа является передача в литье гранул зерни и колец, вписанных в проволочный каркас (рис. 1, 1 , 2 , 4 , 6 ). Такие экземпляры тяготеют к началу ряда: концу I – II в. н. э.

Наиболее рационален подтип III, дающий идеальную форму членения шара на равные части (рис. 1, 1 , 2 ). Полно орнаментированные экземпляры этого подтипа датируются тем же ранним временем. Подтип II – в рамках шарообразной формы редок (рис. 1, 6 , 7 ). Ко II–III вв. изделия лишаются значительной части орнаментации: имитации вписанных окружностей (рис. 1, 3 , 5 , 7 ). К I–II вв. н. э. тяготеют изделия подтипа V (данное типологическое деление по изделиям не всегда понятно, нанесено не вполне четко и нуждается в уточнении). Но в целом можно отметить, что это более редкая и не вполне рациональная схема, основанная на трехчастном делении, как ячейка деления используется треугольник. Поэтому, очевидно, она оказалась мало распространена.

Тип II соответствует почти исключительно подтипу II и его модификациям I – III вв. н. э., к модификациям можно отнести и подтип IV III–IV вв. н. э. (рис. 2, 1–6). То есть данная конструктивно-орнаментальная схема оказалась длительно востребованной. Изделий с ранними датами здесь немного, поэтому можно считать данный тип развившимся позже на основании типа I. Подтип II является упрощением подтипа III. Орнаментальное развитие самого подтипа сказывается конец I - начало II в. н. >. П-Ш вв. н. з. Ill—V вв. н. Э.

Рис. 2. Подвески типов II–IV (сферические удлиненные)

Тип II : 1 – Херсонес; 2–4 – Скалистое III, погребения 37/2, 43, 52; 5 – Бельбек IV, погребение 108; 6 – Дружное, склеп 18 (по: Рыжова , 2005. Рис. 1, 7 ; 2, 1, 2 ; 3, 1, 4, 5 )

Тип III : 7 – Заветное, погребение 294; 8 – Усть-Альма, склеп 88; 9 – Херсонес; 10 – Чер-нореченский могильник, могила 18 (по: Рыжова , 2005. Рис. 4, 4, 6–8 )

Тип IV : 11 – Чатрдаг, каменный ящик (по: Рыжова , 2005. Рис. 3, 6 )

в умножении вертикальных членящих окружностей ко II–III вв. н. э. Подтип II трансформируется в подтип IV – окружности редуцируются до полуокружностей или дуг к III–IV вв. н. э.

Тип III, тесно связанный с подтипом III, известен в I–III вв. н. э. в орнаментально развитом варианте с дополнительными вертикальными диаметральными окружностями и без вписанных малых (рис. 2, 7–10 ). Вероятно, биконическая форма – более поздняя модификация относительно шарообразной.

То, что угловатость форм подвесок – более позднее явление, подтверждает наиболее поздняя дата редкого типа IV – III–V вв.

В целом прослеживается тенденция развития от типа I к остальным типам и в рамках типов – от рационального подтипа III к упрощенному подтипу II.

Л. А. Рыжова связывает ранние подвески с позднеримским провинциальным импортом, а поздние (конца III – первой половины IV в. н. э.) – упрощенной продукцией местных крымских ремесленников. Они найдены и в северо-восточной части Крыма ( Рыжова , 2005. С. 284, 285). Думается, что местное производство таких изделий литьем могло возникнуть и ранее, со II–III вв. н. э., поскольку именно к данному времени фиксируются основные упрощения во внешнем облике изделий.

Исследователи, рассматривавшие данные подвески, единодушны во мнении, что это амулеты. Об этом свидетельствуют различные места их расположения в уборе: на груди, на поясе, у колен, в районе бедер погребенного. Их могли прикреплять и к головному убору. По наблюдениям Л. А. Рыжовой, чаще всего они встречаются в детских и женских погребениях, реже – в мужских. Свидетельствует об этом и их скрытое использование в специальных мешочках наряду с другими украшениями и амулетами. В одном из погребений Заветнинского могильника подвеска лежала в мешочке вместе с зеркалом-подвеской, пирамидальным колокольчиком, бронзовыми браслетом и перстнем ( Рыжова , 2005. С. 285, 286; Храпунов , 2007. С. 34).

Высказаны и версии о семантике изделий. По мнению Л. А. Рыжовой и Н. А. Богдановой, идеальная сфера связана с представлениями о Вселенной, металлические кольца иллюстрируют гелиоцентрическую систему Птолемея II в. н. э., округлые гранулы – звезды, каплевидный отросток внизу – солнце и т. п. Сферу и круг традиционно связывают также с символами плодородия. Исследователи полагают, что сакральное назначение подвесок сохранялось несмотря на изменение формы и орнаментации, но конкретный смысл символов постепенно забывался и менялся: от сложных представлений о Космосе они приблизились к более близким для местного скифо-сарматского населения символам, связанным с астральным культом и с культом плодородия ( Рыжова , 2005. С. 285, 286).

На наш взгляд, нет никаких конкретных доказательств связи внешнего облика подобных изделий с представлениями о Вселенной. Об этом не говорят никакие факты.

Но правильно организованный предмет всегда привлечет внимание человека, человек выделит и правильное природное образование, и возникшую в процессе технического творчества правильно организованную фигуру. В нашем случае – это геометрически правильно разделенная сфера. Такой предмет способен вызвать общее отождествление его с магическим, конкретное же отождествление возможно разное, как в религиозных представлениях разных народов, так и у разных людей. Абстрактное магическое представление в разных культурах могло наполняться разным конкретным содержанием.

Подобные правильные изделия могут не иметь конкретного смысла. Для людей – это образец правильности построения, важный и в искусстве, и при строительной и религиозной деятельности. Это выделяется в сознании как некая модель, образец строения мира и вещей. Правильное – это хорошее, прочное, защищающее. Таких общих представлений достаточно, чтобы сделать изделие амулетом. В частности, древнерусские бусы височных колец не имели значения амулетов, это дорогие престижные украшения. Правильная форма и правильное разделение ее – декоративны, доставляют эстетическое удовольствие человеку при созерцании.

Керченская подвеска отделена от рассмотренного выше материала хронологически, но, вероятно, является продолжением традиций филигранных изделий, игравших роль прототипов и образцов для более простых литых бронзовых изделий (рис. 3, 1 ). Первоначально они были римскими, позже традиция, вероятно, была разработана и в Византии. Подвеска из погребения в Керчи ближе к типу I и подтипу III, хотя орнаментальное членение верхней и нижней половинок

Рис. 3. Подвеска из инвентаря погребения у церкви Иоанна Предтечи, Керчь, IX–X вв. (серебро, филигрань)

1 – рисунок (по: Макарова , 2005. Рис. 3, 6 ); 2 – филигранная орнаментация (фото Н. В. Жилиной, фонды Керченского историко-культурного заповедника; инв. №: КП 5502, КМ 2445)

не совпадает. Можно отнести ее и к подтипу I (членение одной горизонтальной окружностью). Это изделие дает нам пока точку на пунктирной линии развития таких изделий в эпоху Средневековья.

Тем не менее существует ее идентичность с рассмотренной категорией бронзовых подвесок по форме, назначению и территории.

Изучение технологии филиграни этого изделия ограничено, подвеска разрушена и покрыта склеивающим составом, не позволяющим разглядеть детали филигранной технологии (рис. 3, 2 )1. Тем не менее можно указать черты, роднящие эту технологию с византийской. Прокладывание двух параллельных проволок, вероятно, для укладки гранул зерни. Аналогично прокладывалось направление для укладки зерни и на колоколовидных древнерусских ряснах, выполненных в византийской технологии. Отверстия внутри напайных колец означают продвижение изделия в сторону полуажурной конструкции. По орнаментальному членению подвеска имеет некоторое сходство и с золотыми филигранными бусинами из клада в Сахновке. Во всяком случае, она проявляет определенную идентичность по типологии и технике изготовления и с более поздними ювелирными изделиями древнерусско-византийского круга и традиции X–XII вв. ( Жилина , 2010. С. 66–86; 2014. С. 281, № 127: 6а1).

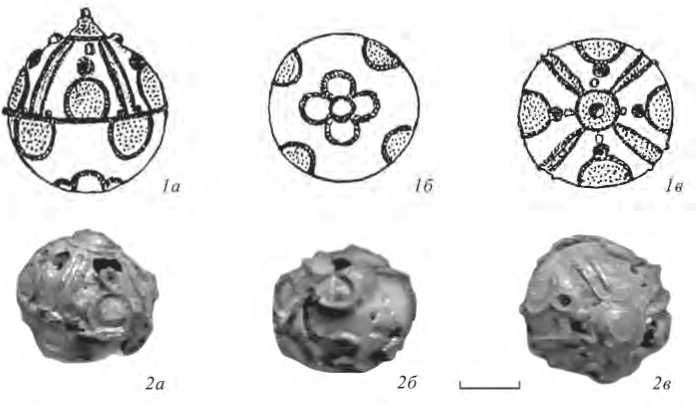

Есть еще очень важное проявление идентичности подвесок-амулетов с древнерусской культурой и ювелирным делом. Они типологически сходны с типами бусин древнерусских трехбусинных колец: там наблюдается подтип, идентичный наиболее развитому подтипу III, а также есть подтипы, родственные подтипу V (Жилина, 2010. С. 116–147. Рис. 62).

Нам представляется возможным трактовать прослеженные аналогии следующим образом. У кельтов могла быть своя собственная традиция изготовления сферических ажурных подвесок, не обязательно связанная с римским ювелирным делом.

Орнаментальная и конструктивная разработка сферы как основы для создания ювелирных изделий (бусин, подвесок) осуществлена в филигранном деле сначала Рима, затем Византии. Эти изделия были взяты за образцы местным населением Крыма позднеантичного и раннесредневекового периода. Бронзовые подвески Крыма проходят подражательный путь, сопровождающийся упрощением и неточной передачей образца. Оттолкнувшись от римского итогового филигранного образца, мастера выполняют схемы в более простой литой технологии, упрощающей конструкцию и орнаментацию подвесок. Аналогичный путь проделали славянские лучевые височные кольца, в литой технологии упростившие византийские филигранные серьги.

Та же предпосылка через произведения филигранного дела средневековой Византии (связанного с римским) оказалась несколько позже важна для древнерусского ювелирного дела. Изделия типа керченской подвески IX–X вв., если бы они были представлены больше, могли бы указать на это. Данный импульс или источник не исключает того, что на основании навыков филигранного дела древнерусские мастера самостоятельно проходят путь складывания рациональной конструкции бусин. Более ранними являются бусины с делением поверхности тремя кругами. Подтип III является итоговым вариантом, но он, по-видимому, не является в Древней Руси самым ранним, а в основном связывается с XII–XIII вв. С переходом к данной форме членения бусины приобретают полуажурную конструкцию, поскольку данное абсолютно правильное членение обеспечивает создание опорного каркаса сферы.

Список литературы Подвески-амулеты: пунктирная линия от Античности к Средневековью

- Жилина Н. В., 2010. Зернь и скань Древней Руси. М.: ИА РАН: Гриф и К. 260 с.

- Жилина Н. В., 2014. Древнерусские клады IX-XIII вв. Классификация, стилистика и хронология украшений. М.: URSS. 400 c.

- Макарова Т. И., 2005. Комплекс украшений из разрушенного женского погребения около церкви Иоанна Предтечи в Керчи//МАИЭТ. Вып. XI/Отв. ред. А. И. Айбабин. Симферополь: Таврия. С. 346-354.

- Рыжова Л. А., 2005. Бронзовые ажурные подвески из раскопок в Юго-Западном Крыму//Херсонесский сборник. Вып. 14/Гл. ред. С. Д. Крыжицкий. Севастополь: Максим. С. 283-290.

- Храпунов И. Н., 2007. Две могилы с погребениями женщин из некрополя Нейзац//МАИЭТ. Вып. XI/Отв. ред. А. И. Айбабин. Симферополь: Таврия. С. 31-55.