Подвижные гумусовые вещества в пространственной изменчивости агрегатного уровня структурной организации черноземов

Автор: Кураченко Н.Л., Александрова С.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Почвоведение

Статья в выпуске: 8, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены материалы, характеризующие участие подвижных гумусовых веществ в пространственной изменчивости структурно-агрегатного состава освоенных черноземов. Показано, что в однородных условиях почвообразования связь в системе «гумусовые вещества - почвенная структура» носит нелинейный характер.

Почва, гумусовые вещества, структурный состав, агрегатный состав

Короткий адрес: https://sciup.org/14082587

IDR: 14082587 | УДК: 631.4

Текст научной статьи Подвижные гумусовые вещества в пространственной изменчивости агрегатного уровня структурной организации черноземов

Согласно концепции иерархии уровней структурной организации почв [3, 7, 13] выделяют несколько уровней: молекулярно-ионный, элементарных почвенных частиц, агрегатный, горизонтный и почвенного индивидуума. Все структурные уровни организации почвы находятся в постоянном развитии и в тесной генетической связи как между собой, так и с факторами почвообразования.

Агрегатный уровень возникает в результате взаимодействия элементарных почвенных частиц между собой в процессе почвообразования. При этом образуются специфические для каждого типа почвообразования агрегаты. В их формировании принимают участие различные компоненты, составляющие органическое вещество почвы: органические соединения неспецифической природы и собственно гумусовые вещества [2, 9, 10, 16]. В последнее время все чаще высказывается мнение о том, что образование почвенных агрегатов происходит главным образом под влиянием гумусовых веществ, формирующихся в процессе гумификации свежего органического вещества. Однако участие таких соединений в образовании агрономически ценной и водопрочной структуры еще недостаточно изучено и оценивается неоднозначно.

Цель исследований. Определить участие гумуса и его подвижных соединений в пространственной изменчивости агрегатного уровня структурной организации чернозема выщелоченного.

Объекты и методы исследований. Исследования проведены в Красноярской лесостепи на черноземе выщелоченном мощном легкоглинистого гранулометрического состава. Изучаемый элементарный вариационный ареал чернозема выщелоченного сформировался в однородных литолого-геоморфологических условиях (плоская однородная поверхность). Исследования по взаимосвязи гумусовых веществ и структурно-агрегатного состава проведены в 40-кратной повторности методом случайных чисел [8]. Отбор образцов проведен в посевах пшеницы на глубину пахотного слоя. Структурный состав определяли по Н.И. Саввино-ву, водопрочность структуры – на приборе И.М. Бакшеева [11]; углерод гумуса (Сгумуса) – по И.В. Тюрину; водорастворимый гумус (Сн 2 о) – методом бихроматной окисляемости по И.В. Тюрину [1]; щелочегидролизуемый гумус (С NаОН и в его составе Сгк и Сфк) – по И.В. Тюрину в модификации В.В. Пономаревой и Т.А. Плотниковой [12].

Результаты аналитических определений обработаны статистическими методами [4, 5].

Результаты и их обсуждение. Потенциальное плодородие черноземов Красноярской лесостепи – результат функционирования луговых и степных биогеоценозов в течение нескольких тысячелетий. За это время накопились запасы гумуса и сформировалась агрономически ценная структура гумусового горизонта. Современный уровень реального плодородия черноземов ограничивается рядом деградационных процессов, обусловленных влиянием антропогенных факторов, и в частности их высокой сельскохозяйственной освоенностью.

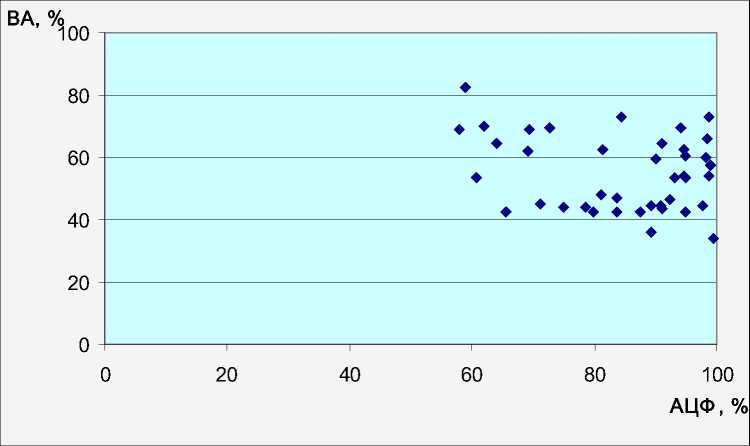

Исследованиями установлено, что структурно-агрегатный состав чернозема выщелоченного образует систему, сочетающую хорошую и отличную оструктуренность по содержанию агрономически ценных фракций (АЦФ) с водопрочностью агрегатов (ВА) от неудовлетворительного до отличного уровня (рис.).

Распределение структурно-агрегатного состава чернозема выщелоченного в пространстве, %

Статистические характеристики структурного состава чернозема выщелоченного в предельно однородных условиях почвообразования указывают на его отличную оструктуренность. Среднее содержание агрономически ценной фракции в пахотном слое достигает 84%. Количество глыбистой фракции составляет 12%, пыли – 4%. Среди ценных агрегатов преобладают зернистые отдельности размером 2–1 мм (32%). Структурный состав по содержанию агрономичски ценных фракций варьирует в небольшой степени (V = 15%). Среднестатистическая величина агрегатного состава в элементарном вариационном ареале чернозема выщелоченного оценивается на удовлетворительном уровне. Среднее содержание водопрочных агрегатов в выборке составляет 55%. При агрегатном анализе выявлена низкая водопрочность структурных агрегатов >1 мм (0,2–5%). При средней величине изменчивости признака (V = 22%) установлен широкий интервал варьирования водопрочных агрегатов (min-max). Их количество изменяется от 34 до 82%.

Признавая важность всех компонентов гумуса в формировании почвенной структуры [6, 15], следует подчеркнуть особую роль его активной, разлагающейся части. При одном и том же уровне содержания гумуса почва может иметь совершенно разное структурное состояние в зависимости от количества легкоминерализуемой фракции. Подвижные формы легкоминерализуемой фракции (ПОВ) объединяют органические продукты почвенного гумуса, легко переходящие в растворимое состояние (Сн 2 о + С NаОН ). Водорастворимые соединения, выщелачиваемые из растительных остатков в процессах разложения, представлены смесью органических кислот, аминокислот, углеводов. Вещества, извлекаемые слабыми растворами щелочи, содержат большое количество фенольных гидроксилов, амино- и амидогрупп, обогащены водородом и азотом. Эти соединения, составляющие периферическую часть гумуса, довольно быстро подвергаются минерализации и служат основным источником для синтеза гумусовых веществ.

Исследованиями установлено, что при небольшой величине изменчивости признака (V = 13%) содержание гумуса в черноземе выщелоченном изменяется от среднего (3090 мгС/100г) до высокого уровня (5140 мгС/100г) (табл.). Пространственная изменчивость подвижных гумусовых соединений не одинакова. При небольшом содержании водорастворимого гумуса (19 мгС/100г) эта фракция ПОВ отличается средней измен- чивостью в пространстве (V = 28%). Молодые гумусовые кислоты, извлекаемые 0,1 н NаОН, варьируют в целом в небольшой степени. Заметим, что изменчивость гуминовых и фульвокислот в выборке более существенная (V = 20–26%). Значительных отклонений по форме статистического распределения стабильных гумусовых веществ и их подвижных компонентов в пахотном слое чернозема выщелоченного не обнаружено.

Статистические характеристики гумусовых веществ в черноземе выщелоченном (n = 40), мгС/100г

|

Показатель |

Сгумуса |

Спов |

Сн 2 о |

С NаОН |

Сстаб. гумуса |

Сгк/Сфк |

||

|

Собщ |

Сгк |

Сфк |

||||||

|

Х |

3990 |

519 |

19,4 |

500 |

279 |

221 |

3470 |

1,3 |

|

S |

511 |

73 |

5,4 |

68 |

73 |

44 |

445 |

0,5 |

|

min |

3090 |

393 |

10,5 |

379 |

164 |

144 |

2697 |

0,6 |

|

max |

5140 |

655 |

31,5 |

628 |

425 |

346 |

4485 |

2,5 |

|

min-max |

2050 |

262 |

21,0 |

249 |

261 |

202 |

1788 |

1,9 |

|

V |

13 |

14 |

28 |

14 |

26 |

20 |

13 |

39 |

|

A |

0,50 |

0,12 |

0,35 |

0,10 |

0,51 |

0,69 |

0,55 |

0,61 |

|

E |

-0,19 |

-0,62 |

-0,18 |

-0,64 |

-0,43 |

0,42 |

-0,20 |

-0,75 |

Примечание: Х – среднее арифметическое; S – стандартное отклонение; min, max – предельные значения; min-max – интервал варьирования; V – коэффициент вариации; А – коэффициент ассиметрии; Е – коэффициент эксцесса.

Агрегатная структура, формирующаяся в дисперсных системах, подвержена длительному и интенсивному воздействию продуктов разложения органического вещества, почвенной биоты и различных гидротермических режимов. На этом фоне в агрегатах постоянно протекают процессы, связанные с перемещением и переориентацией глинистых минералов и других высокодисперсных частиц почвы. Эти явления во многом определяют образование адгезионной связи между элементами, составляющими водоустойчивую агрегатную структуру почв.

Исследованиями не доказана прямая роль гумусовых соединений в пространственном распределении структурно-агрегатного состава чернозема выщелоченного в предельно однородных условиях почвообразования:

АЦФ = 0,924(Сгумуса) - 0,624(Сн 2 о) + 6,413(С NаОН ) -7,112(Сгк) – – 4,259(Сфк), при R = 0,350; R2 = 0,122; p = 0,949;

ВА = - 0,528(Сгумуса) +0,696(Сн 2 о) +10,275(С NаОН ) – 11,035(Сгк) – – 6,369(Сфк), при R = 0,386; R2 = 0,149; p =0,336.

Прямолинейные связи представляют собой один из наиболее простых видов связей, к тому же далеко не самый распространенный. Гораздо чаще в исследованиях приходится сталкиваться со связями криволинейными. По современным представлениям [14], в основе устойчивости наземных экоситстем лежит комплекс взаимодействий между почвой и биогеоценозом, осуществляющихся по принципу нелинейных обратных связей. Нелинейность взаимодействий в системе почва-биогеоценоз определяет самоорганизацию биогеоценозов, высокую чувствительность к начальным условиям, множественность возможных стационарных состояний, общую устойчивость системы в широком диапазоне варьирования внешних нагрузок. При построении моделей нелинейной зависимости структурно-агрегатного состояния чернозема выщелоченного от уровня содержания гумусовых веществ в пределах элементарного вариационного ареала был применен метод сплайнов. Под сплайном понимают агрегатную функцию, совпадающую с функциями более простой природы на каждом элементе разбиения своей области определения. С использованием этого метода нами установлены интервалы содержания гумуса и его подвижных соединений, в пределах которых выявлена их достоверная связь с уровнем агрономически ценных и водопрочных агрегатов. Для содержания фракции агрономически ценного размера и гумуса эта зависимость описывается следующим уравнением:

АЦФ =

4Е-10х5-6Е-06х4+0,0404х3-135,34х2+226254х-2Е+0,8, при R2=1, если 3090≤Сгумуса≤3590;

-

-2Е-12х6+4Е-08х5-0,0004х4+1,8219х3-5239,1х2+8Е+06х-5Е+09, при R2=0,96, если 3590≤Сгумуса≤4090;

2Е-14х6-5Е-105+6Е-06х4-0,0371х3+127,57х2-233929х+2Е+08, при R2=0,90, если 4090≤Сгумуса≤5140.

Для водорастворимых соединений гумуса выделены два интервала значений, достоверно сопряженных с содержанием АЦФ:

АЦФ =

0,0018х6-0,1966х5+8,8637х4-208,71х3+2705,3х2-18292х+50468, при R2=0,97, если 10,5≤Сн 2 о≤22,5;

0,1603х4-17,672х3+727,07х2-132,27х+89844, при R2=1, если 22,5≤Сн2о≤31,5.

Модели зависимости содержания структурных агрегатов размером 10 –0,25 мм и щелочегидролизуемых соединений гумуса имеют следующий вид:

АЦФ=

АЦФ=

АЦФ =

2Е-08х6-6Е-05х5+0,0596х4-33,625х3+10661х2-2Е+06х+1Е+08, при R2=0,97, если 379≤С NаОН ≤474;

1Е-07х6-0,0004х5+0,4716х4-322,41х3+123915х2-3Е+07х+2Е+09, при R2=1, если 474≤ С NаОН ≤545;

0,0007х3-1,2676х2+733,22х-141263, при R2=1, если 545≤ СNаОН ≤593;

-

-0,0064х3+11,753х2-7224,6х+1Е+0,6, при R2=1, если 593≤ С NаОН ≤628.

-

-5Е-11х6+8Е-08х5-5Е-05х4+0,0177х3-3,2312х2+307,66х-11826, при R2=0,97, если 164≤Сгк≤354;

0,0007х3-0,778х2+298,8х-3811, при R2=1, если 354≤Сгк≤425.

-

-3Е-08х6+4Е-05х5-0,0172х4+4,281х3-595,17х2+43901х-1Е+06, при R2=0,97, если 155≤Сфк≤227;

-0,0261х2+12,65х-1450,1,

при R2=0,88, если 227≤Сфк≤274;

-0,0222х2+14,176х-2155,4, при R2=0,93, если 274≤Сфк≤346.

Множественный коэффициент детерминации показывает долю вариации зависимой переменной, обусловленную регрессией или изменчивостью объясняющих переменных. Его можно рассматривать как меру качества уравнения регрессии, характеристику прогностической силы анализируемой модели: чем ближе R2 к единице, тем лучше регрессия описывает зависимость между зависимыми переменными. Как видим, все коэффициенты детерминации, полученные для моделей, близки к единице. Они лежат в интервале от 0,87 до 1,00.

Модели, описывающие количественные зависимости содержания водопрочных агрегатов и гумусовых веществ, представлены ниже:

ВА=

-

-8Е-09х4+0,0001х3-0,5168х2+1151,4х-960287, при R2=0,97, если 3090≤Сгумуса≤3590; 3Е-12х6-6Е-08х5+0,0006х4-2,9887х3+8528х2-1Е+0,7х+8Е+09, при R2=0,96, если 3590≤Сгумуса≤4030;

9Е-13х6-2Е-08х5+0,0002х4-1,3935х3+4494,5х2-8Е+06х+6Е+09, при R2=0,98, если 4030≤Сгумуса≤4580, 3Е-08х4-0,0006х3+4,2151х2-13637х+2Е+07, при R2=1, если 4580≤Сгумуса≤5140.

-

-0,6741х3+27,977х2-376,06х+1687,1,

ВА= J при R2=0,98, если 10,5≤Сн 2 о≤18,0;

I -0,0019х6+0,2785х5-17,097х4+554,96х3-10045х2+961223-

37981, при R2=0,95, если 18,0≤Сн 2 о≤31,5.

-

-5Е-08х6+0,0001х5-0,1215х4+68,007х3-21393х2+4Е+06х-3Е+0,8, при R2=1, если 379≤С NаОН ≤462;

1Е-07х6+0,0004х5-0,4425х4+292,15х3-108435х2+2Е+07х-2Е+09,

ВА= при R2=1, если 462≤ С NаОН ≤533;

0,0002х3-0,3683х2+228,48х-46678, при R2=1, если 533≤ СNаОН ≤581;

-3Е-05х4+0,0724х3-66,98х2+27532х-4Е+06, при R2=1, если 581≤ СNаОН ≤628.

ВА =

ВА =

-

-2Е-08х5+2Е-05х4-0,0099х3+1,9228х2-183,71х+6930,8, при R2=1, если 164≤Сгк≤283;

3Е-0,5х2-0,153х+97,117

при R2=1, если 283≤Сгк≤330;

1Е-05х4-0,0178х3+10,089х2-2527х+236676, при R2=1, если 330≤Сгк≤425.

1Е-05х6+0,0088х4-3,0783х3+534,42х2-46215х+2Е+06, при R2=1, если 144≤Сфк≤203;

-

-2Е-06х5+0,0019х4-0,9023х3+216,79х2-25958х+1Е+06, при R2=1, если 203≤Сфк≤274;

0,0153х2-9,9904х+1169,8, при R2=0,96, если 274≤Сфк≤346.

Высокие коэффициенты детерминации в полученных моделях (R2 = 0,95–1,00) также доказывают наличие нелинейной связи между гумусовыми веществами и водопрочностью структурных агрегатов чернозема выщелоченного.

Выводы

-

1. В предельно однородных условиях почвообразования величина варьирования агрономически ценных, водоустойчивых агрегатов и гумусовых веществ не превышает 28%, что позволяет судить об однородности их пространственного распределения в пределах элементарного вариационного ареала чернозема выщелоченного.

-

2. Взаимосвязь системы «гумусовые вещества – почвенная структура» носит нелинейный характер и подтверждает роль подвижных гумусовых соединений в процессах возникновения, развития, стабилизации и деградации структурных элементов в агрегатах.